2.3 蚂蚁怎样走2

第一章第三节蚂蚁怎样走最近(2)

最短距离问题

如果蚂蚁处于的位置是一个长、宽、 高分别为15、5、3的长方体的左下 端A,它到右上端C1的最短路线该 怎样选择呢?

引导语一:如果是一只飞蚂蚁,或鱼缸中的金鱼, 则在空间中连接AB. 因为两点之间线段最短!

分析:蚂蚁由A爬到B过程中较短的路线有 多少种情况?

(1)经过前面和上底面; (2)经过前面和右面; (3)经过左面和上底面.

F G

C A B

1.甲、乙两位探险者到沙漠进行探险.某 日早晨8∶00甲先出发,他以6千米/时的速 度向东行走.1时后乙出发,他以5千米/时的 速度向北行进.上午10∶00,甲、乙两人相 距多远?

5、 如图是一个三级台阶, 它的每一级的长宽和高分 别为 20cm、3cm、2cm,A 和 B 是这个台阶两个相 对的端点,A 点有一只蚂蚁,想到 B 点去吃可口的 食物,则蚂蚁沿着台阶面爬到 B 点最短路程 是 .

D1 A1 B1

C1

5 3

A

15

B C1 3 C

C1

C1

A 15 5

D

A

3 15 B

C

5

A 3

15

5 B1

第三种情况的认识如下

1.有一只蚂蚁从一个正方体的顶点A 沿表面爬到顶点C,已知正方体的棱长 为4cm,则蚂蚁所爬的最短路径是多 少厘米? C

A

如图所示,已知蚂蚁在一个长方体表面爬行,已知 AB=4cm,BC=5cm,CG=12cm,若要使蚂蚁从 A 点 经 BF 到 G 点 爬 过 的 路 程 最 短 , 则 最 短 路 程 是 ________cm。A 20 2 3 NhomakorabeaB

蚂蚁探路的方法

蚂蚁探路的方法蚂蚁是一种非常有趣的昆虫,它们在日常生活中发挥着重要的作用。

它们总是惊人地坚持自己的方向,即使它们面对最棘手的挑战,它们也能找到最短的路径前往它们的目的地。

但是,虽然它们有惊人的能力,但是它们是如何做到的呢?早在古埃及的时候,蚂蚁就被认为是很厉害的动物,经常被描绘成贴心的家庭动物和帮助当地人民管理忙碌家庭帐户的“家庭经理”。

尽管现在蚂蚁似乎比当时表现更出色,但是其实他们所使用的技术似乎已有一千多年的历史了。

今天,很多学者已经开始研究蚂蚁是如何探路的,并发展出许多有趣的理论和实验。

最常见的技术是称为“在线最短路径技术”,它提出了当蚂蚁探索时可以使用的有效的路径计算策略。

这是一项复杂的技术,但它的基本原理很简单:在蚂蚁探索过程中,它会发出一种叫做“产生有用信息的特殊失误”的特殊信号,这种信号不仅使它能够走最短的路径,而且还能够找到最可能存在食物的地方。

同时,它还会使用“化学记忆”的技术,记住一个路径的位置及其好坏,以便下一次探索时可以选择更好的路径。

研究表明,蚂蚁也会使用“重力感应器”来调整其道路的方向,从而在最短的路径上行进。

另外,它还会使用一种叫做“黄色灯光”的方法,使得它可以在黑暗中找到食物源。

蚂蚁具有一系列独特的技术,它们还能够从社会结构中学习,甚至能够记住其他蚂蚁的知识,以便在下一次探索时使用,因此可以说它们很厉害。

通过这些研究,我们可以深入了解蚂蚁现在使用的技术是如何形成的,以及它们如何通过学习来提升它们的能力。

此外,这也引出了几个可能的应用,例如,自然科学的研究人员正在开发一些有趣的机器人,它们可以使用蚂蚁的思维方式探索新的路径,从而给人们带来新的机会,帮助人们解决各种困难的问题。

总之,蚂蚁探路的方法引起了科学家和普通人的共鸣,它们的精湛技术可以给我们许多启发和思考,以求能有效地探索我们复杂的世界。

启发幼儿说出蚂蚁是怎么走路的(爬)请一幼

启发幼儿说出蚂蚁是怎么走路的?(爬)请一幼儿在“草地”上示范手膝着地爬的动作。

2、示范在低网、山洞、高山、独木桥处爬的动作。

“小蚂蚁去找粮食,路上困难很多,要爬过低网、山洞、高山、小桥等,要学会爬的各种本领。

”请几名幼儿配合教师的讲解,示范在山洞、高山、小桥、低网处爬的动作。

3、蚂蚁在各处障碍物上练习爬的本领。

要求幼儿在不同的地方练习爬的本领(分散练习),教师巡回指导,并提醒注意安全。

4、玩“蚂蚁运粮”游戏。

以“冬天来了,小蚂蚁要运粮准备过冬了。

”引出“蚂蚁运粮”的游戏。

①讲解游戏的方法、规则:

爬过草地(垫子),钻过山洞(钻圈),爬过高山(桌子),走过小桥(平衡木),拿起粮食(沙袋),从低网下钻出去,集中放好粮食,从旁边跑回。

②幼儿练习:

请一幼儿示范后,分四组进行练习,要求鱼贯地进行,反复2—3次。

③讲评及小结:

师幼共同讲评体游中小朋友活动情况,教师结合游戏内容进行热爱劳动、克服困难的教育。

(三)庆贺“顺利完成运粮任务”(做放松动作)。

1。

蚂蚁倒退行走时是如何导航的

蚂蚁倒退行走时是如何导航的蚂蚁使用步幅能够测量自己所在位置与巢穴之间的距离,从而倒退行走能够像前进行走一样自如。

据英国每日邮报报道,众所周知,蚂蚁是一种可以搬运身体数倍重量的动物,同时,在它们负重状态下还可以倒退行走,目前,科学家最新研究发现了蚂蚁倒退行走时是如何导航的,原来它们是通过测量每个步幅来实现倒退行走的。

虽然蚂蚁通常使用颌骨咬住食物,在最便捷的路径下将食物搬运回巢穴,当搬运较大体积的食物时,它们会倒退行走进行搬运。

德国乌尔姆大学研究人员指出,蚂蚁倒退行走能像前进行走一样自如。

他们使用饼干吸引巢穴中的长脚沙漠蚂蚁(Cataglyphis fortis),他们将蚂蚁放置在地面平行的一根较长金属管道中,直接通往它们返回巢穴的方向。

之后他们观察发现长脚沙漠蚂蚁开始搬运自己身体10倍重量的饼干,他们拍摄到蚂蚁将饼干搬运至巢穴,并且很快注意到它们采用“三脚架式”倒退行走方式,之前科学家发现蚂蚁倒退行走时,腿部颇似“三脚架”,3只腿保持在地面,另外3只腿在前方摆动。

更重要的是,当蚂蚁抵达金属管道中距离巢穴不远的位置时,它们会掉头倒退行进搬运食物,好像它们知道巢穴距离有多远。

蚂蚁前进行走时速度是大致相同的,但是研究人员注意到当出现三脚架行走方式时,步速相应地发生变化。

研究人员萨拉-普费弗(Sarah Pfeffer)说:“它们通过快速摆动腿部,并且使用3只腿像三脚架一样固定在地面上,增大身体静态稳定性。

”实际上蚂蚁是使用每个步幅,并测量每个步幅大小,来完成倒退行走的。

研究小组认为,蚂蚁通过测量步幅大小实现倒退导航的,因为它们能够精确测量自己行走的距离,甚至每个腿分别移动的距离。

然而令科学家困惑的是,当所有定位巢穴的视觉和气味线索都是错误的方向时,蚂蚁仍能倒退行走沿着正确的方向。

目前,这项最新研究报告发表在近期出版的《实验生物学杂志》上。

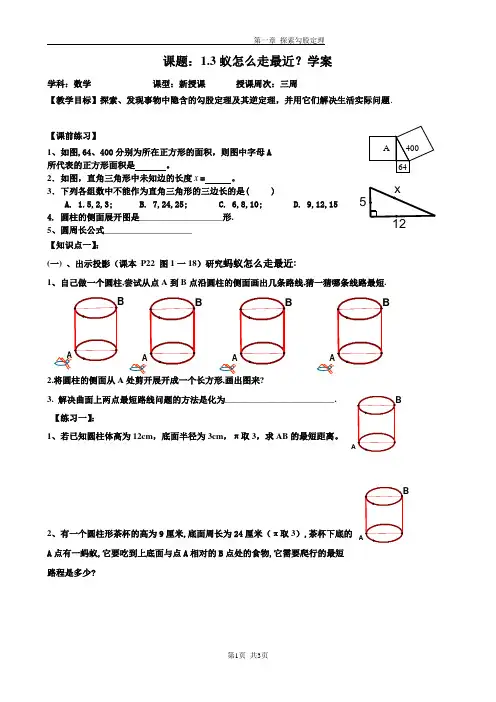

蚂蚁怎样走最近?学案

5AAAAA课题:1.3蚁怎么走最近?学案学科:数学 课型:新授课 授课周次:三周【教学目标】探索、发现事物中隐含的勾股定理及其逆定理,并用它们解决生活实际问题.【课前练习】1、如图,64、400分别为所在正方形的面积,则图中字母A 所代表的正方形面积是 。

2.如图,直角三角形中未知边的长度x = 。

3.下列各组数中不能作为直角三角形的三边长的是( )A. 1.5,2,3;B. 7,24,25;C. 6,8,10;D. 9,12,15 4. 圆柱的侧面展开图是___________________形. 5、圆周长公式____________________ 【知识点一】:(一) 、出示投影(课本 P22 图1一18)研究蚂蚁怎么走最近:1、自己做一个圆柱,尝试从点A 到B 点沿圆柱的侧面画出几条路线,猜一猜哪条线路最短.2.将圆柱的侧面从A 处剪开展开成一个长方形,画出图来?3. 解决曲面上两点最短路线问题的方法是化为_________________________. 【练习一】:1、若已知圆柱体高为12cm ,底面半径为3cm ,π取3,求AB 的最短距离。

2、有一个圆柱形茶杯的高为9厘米,底面周长为24厘米(π取3),茶杯下底的 A 点有一蚂蚁,它要吃到上底面与点A 相对的B 点处的食物,它需要爬行的最短 路程是多少?A【知识点二】:李叔叔想要检测雕塑底座正面的AD 边和BC 边是否分别垂直于底边AB , 但他随身只带了卷尺,你能替他想办法完成任务吗?(1)判定一个三角形是R t △的方法:①________________②___________________ (2)、李叔叔量得AD 长是30厘米,AB 长是40厘米,BD 长是50厘米, AD 边垂直于AB 边吗?为什么?(3)、小明随身只有一个长度为20厘米的刻度尺,他能有办法检验AD 边是否垂直于AB 边吗?BC 边与AB 边呢?【练习二】:1.甲、乙两位探险者到沙漠进行探险,某日早晨8:00甲先出发,他以6km/h 的速度向正东行走,1小时后乙出发,他以5km/h 的速度向正北行走.上午10:00,甲、乙两人相距多远? 解:6.如图,矩形的面积是多少? 解:7.一个高为1.5米,半径是1米的圆柱形油桶,在靠近边的地方有一小孔,从孔中插入一铁棒,已知铁棒在油桶外的部分为 0.5米,问这根铁棒有多长? 解:*8、长为10厘米的正方体的一个顶点A 处有一只蚂蚁,现要向顶点B 处爬行,问蚂蚁从A 爬到B 的最短路程是多少?解:AB8。

2.3蚂蚁

勇团有有力身 蚂 敢结时时气体 蚁 又又挖搬可虽 勤互地粮不不 劳助道食小大

蚂蚁的种类很多,大约有一万五千多种, 在自然界是数量最多的昆虫。

大黑 蚁

食人蚁

黑长蚁

工蚁

红牧蚁 红火蚁

密罐蚁

行军蚁

黑蚂蚁

大头蚁

思考:把蚂蚁放在什么地方 观察好一些?

1、蚂蚁的身体可以分 成哪几部分?画一画

2、蚂蚁的身体各部分 都长有什么?

蚂蚁的观察记录

班级: 日期:

我们的发现真多:

你看!这是我们画的蚂蚁图

口 触角 眼睛

头 足 胸

腹

蚂蚁的“家庭”:

蚂蚁生活在一个非常有组织的群体中 。蚂蚁 群体有严格的等级分工。一窝蚂蚁一般有一 个雄蚁(为蚁王),负责交配;一个或几个 雌蚁(为蚁后),负责产卵、繁殖后代;工 蚁由负责筑巢、寻找食物和喂食的雌蚁组成, 为“家庭”的主体;兵蚁也是由负责保卫他 们的“家园”的雌蚁组成,约占蚁群的3℅— 5℅。每窝蚂蚁的数量都不一样,少则几十只, 多则上万只甚至几十万只,但一般为500— 2000只。

蚂蚁的“家庭成员”分工 蚁后 ——群体的领导者,负责繁殖后代。

雄蚁 ——负责与蚁后交配,然后死去。 兵蚁 ——负责战斗。

工蚁 ——负责寻找食物与建筑蚁穴等。(工

蚁没有翅膀)

蚂蚁的触角有辨别气味的功能

蚂蚁在行进的时候会分泌一种特殊气味的信息素

如果我们用手划过蚂蚁的行进队伍,干扰了“信 息素”,蚂蚁就会互相乱爬,所以我们不要随意 干扰他们

如果道路损坏了,失去了路标,蚂蚁怎么办?

蚂蚁的触还具备互相传递信息的功能

蚁后

有生殖能力的雌性,或

称母蚁,在群体中体型 大,特别是腹部大,生殖 器官发达,触角短,胸 足小,有翅、脱翅或无 翅。主要职责是产卵、 繁殖后代和统管这个群 体大家庭。

中班科学教案:蚂蚁行进图

一、教学目标:1. 认知目标:让幼儿认识蚂蚁,了解蚂蚁的生活习性和特点。

2. 技能目标:培养幼儿观察、比较和记录的能力。

3. 情感目标:激发幼儿对蚂蚁的兴趣,培养幼儿关爱动物的情感。

二、教学重点与难点:重点:让幼儿了解蚂蚁的生活习性和特点,培养观察、比较和记录的能力。

难点:让幼儿通过观察蚂蚁行进图,发现蚂蚁的行走规律。

三、教学准备:1. 物质准备:蚂蚁行进图、放大镜、记录表格、画笔等。

2. 经验准备:幼儿在生活中观察过蚂蚁,对蚂蚁有基本的了解。

四、教学过程:1. 导入:通过故事《蚂蚁搬家》引发幼儿对蚂蚁的兴趣,引导幼儿观察蚂蚁的特点。

2. 观察蚂蚁行进图:让幼儿观察蚂蚁行进图,引导幼儿发现蚂蚁的行走规律。

3. 小组讨论:分组讨论蚂蚁的行走规律,鼓励幼儿用语言表达自己的观察发现。

4. 记录蚂蚁行走:让幼儿用画笔在记录表格上画出蚂蚁的行走路线,培养幼儿的记录能力。

5. 分享与交流:邀请幼儿分享自己的记录结果,引导幼儿相互交流、比较,发现蚂蚁行走的规律。

五、教学评价:1. 观察幼儿在观察蚂蚁行进图时的兴趣和专注程度。

2. 评价幼儿在小组讨论中的参与情况和语言表达能力。

3. 评价幼儿在记录蚂蚁行走过程中的操作能力和创造力。

4. 关注幼儿在分享与交流中的表现,培养幼儿的表述能力和团队协作精神。

六、教学延伸:1. 家园共育:让家长引导幼儿在家中观察蚂蚁,记录蚂蚁的行走路线,与家长分享蚂蚁的趣事。

2. 环境创设:在班级自然角放置蚂蚁窝,观察蚂蚁的生活,了解蚂蚁的生态环境。

七、教学反思:1. 教师要关注幼儿在观察、讨论、记录和分享过程中的表现,及时给予指导和鼓励。

2. 在教学过程中,要注意因材施教,针对不同能力的幼儿提出不同的观察要求。

3. 教师要注重培养幼儿的团队协作精神,让每个幼儿都能积极参与到教学活动中。

八、教学拓展:1. 开展蚂蚁运动会:让幼儿扮演蚂蚁,进行行走比赛,培养幼儿的团队精神和竞争意识。

2. 蚂蚁手工制作:让幼儿用废旧材料制作蚂蚁手工作品,培养幼儿的动手能力和创造力。

北师大版八年级上册数学各章节重难点常识

1.1、探索勾股定理(一)教学目标1、经历用数格子的办法探索勾股定理的过程,进一步发展学生的合情推理意识,主动探究的习惯,进一步体会数学与现实生活的紧密联系。

2 、探索并理解直角三角形的三边之间的数量关系,进一步发展学生的说理和简单推理的意识及能力。

重点、难点重点:了解勾股定理的由来并能用它解决一些简单问题。

难点:勾股定理的发现。

1.1、探索勾股定理(二)教学目标1、经历运用拼图的方法说明勾股定理是正确的过程,在数学活动发展学生的探究意识和合作交流的习惯2、掌握勾股定理和它的简单应用。

重点难点重点:能熟练应用拼图法证明勾股定理.难点:用面积证勾股定理.1.2 能得到直角三角形吗教学目的知识与技能:掌握直角三角形的判别条件,并能进行简单应用;教学思考:进一步发展数感,增加对勾股数的直观体验,培养从实际问题抽象出数学问题的能力,建立数学模型.解决问题:会通过边长判断一个三角形是否是直角三角形,并会辨析哪些问题应用哪个结论.重点、难点重点:探索并掌握直角三角形的判别条件。

难点:运用直角三角形判别条件解题1.3.蚂蚁怎样走最近教学目标教学知识点:能运用勾股定理及直角三角形的判别条件(即勾股定理的逆定理)解决简单的实际问题.教学重点难点:重点:探索、发现给定事物中隐含的勾股定理及其逆及理,并用它们解决生活实际问题.难点:利用数学中的建模思想构造直角三角形,利用勾股定理及逆定理,解决实际问题.第二章 实数2.1. 数怎么又不够用了(一)教学目标(一)教学知识点1.通过拼图活动,让学生感受无理数产生的实际背景和引入的必要性.2.能判断给出的数是否为有理数;并能说出理由.(二)能力训练要求1.让学生亲自动手做拼图活动,感受无理数存在的必要性和合理性,培养大家的动手能力和合作精神.、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。

在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。

数学:第一章 蚂蚁怎样走最近教案(北师大版八年级上)

第一章勾股定理3.蚂蚁怎么走最近一、学生起点分析本节将利用勾股定理及其逆定理解决一些具体的实际问题,其中需要学生了解空间图形、对一些空间图形进行展开、折叠等活动.学生在学习七年级上第一章时对生活中的立体图形已经有了一定的认识,并从事过相应的实践活动,因而学生已经具备解决本课问题所需的知识基础和活动经验基础.二、教学任务分析●教材内容:本节是义务教育课程标准北师大版实验教科书八年级(上)第一章《勾股定理》第3节.●教材地位及作用具体内容是运用勾股定理及其逆定理解决简单的实际问题。

当然,在这些具体问题的解决过程中,需要经历几何图形的抽象过程,需要借助观察、操作等实践活动,这些都有助于发展学生的分析问题、解决问题能力和应用意识;一些探究活动具体一定的难度,需要学生相互间的合作交流,有助于发展学生合作交流的能力.三、教学目标分析1.教学目标●知识与技能目标(1)学会观察图形,勇于探索图形间的关系,培养学生的空间观念.●过程与方法目标(1)经历一般规律的探索过程,发展学生的抽象思维能力.(2)在将实际问题抽象成几何图形过程中,提高分析问题、解决问题的能力及渗透数学建模的思想.●情感与态度目标(1)通过有趣的问题提高学习数学的兴趣.(2)在解决实际问题的过程中,体验数学学习的实用性.2.教学重点探索、发现事物中隐含的勾股定理及其逆及理,并用它们解决生活实际问题.3.教学难点利用数学中的建模思想构造直角三角形,利用勾股定理及逆定理,解决实际问题.四、教法学法1.教学方法:引导—探究—归纳本节课的教学对象是初二学生,他们的参与意识教强,思维活跃,为了实现本节课的教学目标,我力求以下三个方面对学生进行引导:(1)从创设问题情景入手,通过知识再现,孕育教学过程;(2)从学生活动出发,顺势教学过程;(3)利用探索研究手段,通过思维深入,领悟教学过程.2.课前准备教具:教材、电脑、多媒体课件.学具:用矩形纸片做成的圆柱、剪刀、教材、笔记本、课堂练习本、文具.五、教学过程设计本节课设计了七个环节.第一环节:情境引入;第二环节:合作探究;第三环节:做一做;第四环节:小试牛刀;第五环节:举一反三;第六环节:交流小结;第七环节:布置作业.第一环节:情境引入内容:情景1:多媒体展示:提出问题:从二教楼到综合楼怎样走最近?情景2:如图:在一个圆柱石凳上,若小明在吃东西时留下了一点食物在B处,恰好一只在A 处的蚂蚁捕捉到这一信息,于是它想从A 处爬向B 处,你们想一想,蚂蚁怎么走最近?意图:通过情景1复习公理:两点之间线段最短;情景2的创设引入新课,激发学生探究热情.效果:从学生熟悉的生活场景引入,提出问题,学生探究热情高涨,为下一环节奠定了良好基础.第二环节:合作探究内容:学生分为4人活动小组,合作探究蚂蚁爬行的最短路线,充分讨论后,汇总各小组的方案,在全班范围内讨论每种方案的路线计算方法,通过具体计算,总结出最短路线。

1.3勾股定理的应用-《蚂蚁怎样走最近》教案

一、教学内容

《蚂蚁怎样走最近》为七年级数学1.3勾股定理的应用部分。教学内容主要包括以下三个方面:

1.勾股定理的理解:回顾勾股定理的概念及证明方法,使学生深刻理解直角三角形两条直角边与斜边之间的关系。

2.勾股定理在实际问题中的应用:以蚂蚁走最近路线为例,让学生学会将实际问题转化为数学模型,运用勾股定理求解。

(二)新课讲授(用时10分钟)

1.理论介绍:首先,我们要了解勾股定理的基本概念。勾股定理描述的是直角三角形两条直角边与斜边之间的数量关系。它是数学中非常重要的定理,广泛应用于建筑、工程等领域。

2.案例分析:接下来,我们来看一个具体的案例——《蚂蚁怎样走最近》。这个案例展示了勾股定理在实际中的应用,以及它如何帮助我们解决最短路径问题。

在今后的教学中,我会继续改进教学方法,例如:

1.加强与生活的联系,让学生在学习中感受到数学的实用价值;

2.创设更多的问题情境,培养学生的批判性思维和问题解决能力;

3.注重学生的个体差异,因材施教,提高他们的自信心和自主学习能力;

4.加强课堂互动,鼓励学生提问,营造良好的学习氛围。

-如何在复杂情境中识别直角三角形,并确定哪两边是直角边,哪一边是斜边。

-解决问题的灵活性:难点在于培养学生的灵活思维,能够根据问题情境选择合适的解决方法,具体包括:

-面对不同的实际问题,能够灵活选择和应用勾股定理;

-在解决问题的过程中,能够考虑到多种可能性,并选择最优解。

四、教学流程

(一)导入新课(用时5分钟)

-勾股定理的定义及其表达式的记忆与理解;

-直角三角形三条边的关系,特别是斜边与两条直角边的关系;

-通过具体实例,如《蚂蚁怎样走最近》,让学生掌握如何将实际问题转化为直角三角形模型,并应用勾股定理求解。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、课题: 1.3.蚂蚁怎样走最近

二、课型:新授课

三、教学目标

1.知识点:能运用勾股定理及直角三角形的判别条件(即勾股定理的逆定理)解决简单的实际问题.

能力训练要求:1.学会观察图形,勇于探索图形间的关系,培养学生的空间观念.

2.在将实际问题抽象成几何图形过程中,提高分析问题、解决问题的能力及渗透数学建模的思想.

3.情感与价值观要求:

1.通过有趣的问题提高学习数学的兴趣.

2.在解决实际问题的过程中,体验数学学习的实用性,体现人人都学有用的数学.

四、教材分析:

重点:探索、发现给定事物中隐含的勾股定理及其逆及理,并用它们解决生活实际问题.

难点:利用数学中的建模思想构造直角三角形,利用勾股定理及逆定理,解决实际问题.

五、教学方法:讲练结合法

六、教学媒体:投影仪

七、教学过程

1、创设问题情境,引入新课:

前几节课我们学习了勾股定理,你还记得

它有什么作用吗?

例如:欲登12米高的建筑物,为安全需

要,需使梯子底端离建筑物5米,至少需

多长的梯子?

根据题意,(如图)AC是建筑物,则AC=12

米,BC=5米,AB是梯子的长度.所以在Rt△ABC中,AB2=AC2+BC2=122+52=132;AB=13米.

所以至少需13米长的梯子.

2、讲授新课:①、蚂蚁怎么走最近

A

B

A

B

12厘米,底面半径等于3厘米.在圆行柱的底面A点有一只蚂蚁,它想吃到上底面上与A点相对的B点处的食物,需要爬行的的最短路程是多少?(π的值取3).

(1)同学们可自己做一个圆柱,尝试从A点到B点沿圆柱的侧面画出几条路线,你觉得哪条路线最短呢?(小组讨论)(2)如图,将圆柱侧面剪开展开成一个长方形,从A点

到B 点的最短路线是什么?

你画对了吗?

(3)蚂蚁从A点出

发,想吃到B点上的食物,

它沿圆柱侧面爬行的最短

路程是多少?(学生分组讨论,公布结果)

我们知道,圆柱的侧面展开图是一长方形.好了,现在咱们就用剪刀沿母线AA′将圆柱的侧面展开(如下图).

我们不难发现,刚才几位同学的走法:

(1)A→A′→B;(2)A→B′→B;

(3)A→D→B;(4)A—→B.

哪条路线是最短呢?你画对了吗?

第(4)条路线最短.因为“两点之间的连线中线段最短”.

②、做一做:教材14页。

李叔叔随身只带卷尺检测AD,BC 是否与底边AB垂直,也就是要检测∠DAB=90°,∠CBA=90°.连结BD或AC,也就是要检测△DAB和△CBA是否为直角三角形.很显然,这是一个需用勾股定理的逆定理来解决的实际问题.

③、随堂练习

发,他以6千米/时的速度向东行走.1时后乙出发,他以5千米/时的速度向北行进.上午10∶00,甲、乙两人相距多远?

2.如图,有一个高1.5米,半径是1米的圆柱形油桶,在靠近边的地方有一小孔,从孔中插入一铁棒,已知铁棒在油桶外的部分是0.5米,问这根铁棒应有多长?

1.分析:首先我们需要根据题意将实际问题转

化成数学模型.

解:(如图)根据题意,可知A是甲、乙的出发

点,10∶00时甲到达B点,则AB=2×6=12(千

米);乙到达C点,则AC=1×5=5(千米).

在Rt△ABC中,BC2=AC2+AB2=52+122=169=132,所以BC=13千米.即甲、乙两人相距13千米.

2.分析:从题意可知,没有告诉铁棒是如何插入油桶中,因而铁棒的长是一个取值范围而不是固定的长度,所以铁棒最长时,是插入至底部的A点处,铁棒最短时是垂直于底面时.

解:设伸入油桶中的长度为x米,则应求最长时和最短时的值.

(1)x2=1.52+22,x2=6.25,x=2.5

所以最长是2.5+0.5=3(米).

(2)x=1.5,最短是1.5+0.5=2(米).

答:这根铁棒的长应在2~3米之间(包含2米、3米).

3.试一试(课本P15)

在我国古代数学著作《九章算术》中记载了一道有趣的问题,这个问题的意思是:有一个水池,水面是一个边长为10尺的正方形.在水池正中央有一根新生的芦苇,它高出水面1尺.如果把这根芦苇垂直拉向岸边,它的顶端恰好到达岸边的水面.请问这

个水池的深度和这根芦苇的长度各为多少?

我们可以将这个实际问题转化成数学模型.

解:如图,设水深为x尺,则芦苇长为(x+1)尺,

由勾股定理可求得

(x+1)2=x2+52,x2+2x+1=x2+25

解得x=12

则水池的深度为12尺,芦苇长13尺.

④、课时小结

这节课我们利用勾股定理和它的逆定理解决了生活中的几个实际问题.我们从中可以发现用数学知识解决这些实际问题,更为重要的是将它们转化成数学模型.

⑤、课后作业

课本P14、习题6.4.

八、课后自评。