植物矮生性状的分子遗传研究进展

水稻 矮化 育种 基因

水稻矮化育种基因水稻是我国主要的粮食作物之一,为了提高产量和适应不同的种植条件,育种学家一直在努力研究和培育适应不同环境的水稻品种。

其中,矮化育种是一个重要的研究方向。

本文将围绕水稻矮化育种基因展开,介绍其研究背景、原理、方法和应用前景。

第一部分:研究背景水稻是我国的主要粮食作物之一,对于保障国内人口的粮食安全有着重要的作用。

然而,长久以来,水稻种植面临着一些问题,如种植密度过大、稻谷倒伏等。

为了解决这些问题,育种学家开始研究和培育具有矮化特性的水稻品种。

第二部分:矮化育种的原理水稻植株的高度与其产量有着密切的关系。

传统的水稻植株高大,植株内的养分分配不均匀,导致稻穗表现出较长的穗颈,易发生倒伏。

矮化育种的目标是通过调控水稻植株生长素的合成和运输,使水稻植株具有更矮小的生长习性。

第三部分:矮化育种的方法目前,矮化育种主要依靠基因组学和分子生物学的技术手段进行研究。

一方面,研究人员通过测定不同品种的水稻基因组,鉴定出与矮化相关的基因;另一方面,通过基因编辑技术,对水稻基因组进行修改,使其具有矮化特性。

通过这些方法,矮化育种的研究取得了显著的进展。

第四部分:矮化育种的应用前景矮化育种的应用前景非常广泛。

一方面,矮化育种可以提高水稻产量和品质,满足不同环境条件下的种植需求。

另一方面,矮化育种可以减少稻谷倒伏的风险,提高稻谷的质量和收获率。

未来,矮化育种有望成为解决我国粮食安全问题的重要手段之一。

结语:水稻矮化育种基因的研究和应用,为我国的农业生产和粮食安全提供了新的机会和挑战。

通过不断努力,我们相信在未来的发展中,水稻矮化育种将会取得更加令人瞩目的成果。

蓖麻矮秆性状基因遗传规律研究

I n rMo g l n e n o i A c l r lS i n e An c n lg a u t a c e c d Te h o o y u

蓖麻矮秆性状基因遗传规律研究

李金 琴 , 朱 国立 , 何 智 彪 , 张 智 勇 , 贾娟 霞 , 乔 文 杰 , 李靖 霞

关键 词 : 麻 ; 秆性 状 ; 因 ; 传规 律 蓖 矮 基 遗

中 图分 类 号 : 6 . ¥ 55 5

文 献标 识 码 : A

1.9 9 .s.0 7 0 0 .00O . 4 03 6/j n10 — 9 72 1 .1 2 js 0

文 章 编 号 : 0 — 9 72 1)10 5 — 3 1 7 0 0 (0 00 — 0 4 0 0

.

律 。 果表 明 , 其 F 代群 体 中 , 高性 状 没有 发 生分 离 , 表现 为 高秆 性 状 ; 其 F 代群 体 中 . 现 为 高秆 和矮 秆 两种 性 状 分 离 而 且 植 结 在 1 株 全 在 2 表 株 高 、 秆 性 状 的 分 离符 合 3l的分 离 比例 ; 回 交一 代 群 体 中株 高也 全 部 发 生 高、 矮 : 在 矮性 状 的分 离 . 符 合 l1的分 离比 例 由此 推 断蓖 麻 且 : 植 株 高 、 这 对性 状 是 受 l对 等住 基 因所 控 制 , 秆是 受显 性 基 因 T所 控 制 . 矮 高 而矮 秆 则 是 受 隐 性 基 因 t 控 制 所

( 辽 市 农业 科 学 研 究 院 , 通 内蒙 古 钱 家 店 08 1) 2 0 5

摘

要 : 过 蓖麻 矮 秆 与 高秆 不 同遗 传 交 配 组 合 配 制 、 通 种植 , 查 其后 代 株 高性 状 分 离 的试 验 。 究 了 蓖麻 高 、 秆 性 状 主 控 基 因遗 传 规 调 研 矮

葫芦科作物矮生性状研究进展

葫芦科作物矮生性状研究进展汤谧;曾红霞;任俭;张娜;李煜华;程维舜;闫苗苗;孟从芳;孙玉宏【期刊名称】《长江蔬菜》【年(卷),期】2017(000)002【摘要】综述了葫芦科作物矮生性状的研究进展,特别是对主要葫芦科作物黄瓜、南瓜、甜瓜以及西瓜矮生基因的突变和遗传特点进行总结,并探讨其在育种中的应用,为葫芦科作物种质资源的筛选提供参考依据.【总页数】4页(P41-44)【作者】汤谧;曾红霞;任俭;张娜;李煜华;程维舜;闫苗苗;孟从芳;孙玉宏【作者单位】武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062【正文语种】中文【中图分类】S642【相关文献】1.葫芦科作物重要性状基因定位研究进展 [J], 周萌萌;王佳楠;田丽波;商桑;潘琼玉;邹凯茜;曾丽萍2.葫芦科作物果实品质性状的分子标记与定位研究进展 [J], 高磊;刘文革;赵胜杰;路绪强;何楠;朱红菊3.西瓜矮生性状研究进展 [J], 曲丽君;邢军;李欣屹;张见4.瓜类蔬菜矮生性状的遗传学研究进展 [J], 宋慧娟;龚诗琦;黎豪;朱彩华;唐思琪;熊程;孙小武5.西瓜矮生性状研究进展 [J], 曲丽君;邢军;李欣屹;张见因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

葫芦科作物矮生性状研究进展

葫芦科作物矮生性状研究进展汤谧;曾红霞;任俭;张娜;李煜华;程维舜;闫苗苗;孟从芳;孙玉宏【摘要】综述了葫芦科作物矮生性状的研究进展,特别是对主要葫芦科作物黄瓜、南瓜、甜瓜以及西瓜矮生基因的突变和遗传特点进行总结,并探讨其在育种中的应用,为葫芦科作物种质资源的筛选提供参考依据.【期刊名称】《长江蔬菜》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】4页(P41-44)【关键词】葫芦科;矮生性状;基因;遗传特点;种质资源【作者】汤谧;曾红霞;任俭;张娜;李煜华;程维舜;闫苗苗;孟从芳;孙玉宏【作者单位】武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062;武汉市农业科学技术研究院作物科学研究所,430062【正文语种】中文【中图分类】S642葫芦科(Cucurbitaceae)作物,为一年生或多年生草质或木质藤木,是世界上重要的食用植物科之一,主要包括葫芦、黄瓜、南瓜、丝瓜、甜瓜、西瓜等常见瓜果蔬菜,不仅营养价值高,且兼具药用价值,深受广大消费者的喜爱,一直以来培育高产、优质的葫芦科新品种是相关育种工作者的目标,因此其优良遗传性状的改良也是广大科研工作者的研究重点。

矮化性状能够增加品种抗倒伏能力,提高作物产量,是选育高产品种的突破重点。

据Donald[1]介绍,在群体生长中,理想株型有利于植株均匀接受光照,很好地提高植株光合作用,增加作物产量;理想株型的特点包括秆矮、茎直、叶小而厚、叶片浓绿、上举不下垂等,这也说明了矮化性状对于作物高产的重要性。

植物遗传学研究植物的遗传性状和遗传变异

植物遗传学研究植物的遗传性状和遗传变异植物遗传学是生物学中的一门重要学科,它主要研究植物的遗传性状和遗传变异。

在植物界中,遗传研究对于深入了解植物的生命过程、进化规律以及优质良种的筛选和创制具有重要的意义。

一、植物遗传性状的研究植物的遗传性状是指在植物生长和发育过程中,由基因控制的表型表现。

这些性状可以是形态上的,如植物的外观特征、结构特点等;也可以是生理上的,如植物的生长速度、代谢特点等。

通过对植物的遗传性状进行研究,我们可以了解植物基因的功能和作用机制,为进一步的遗传改良提供理论基础。

植物的遗传性状研究通常采用遗传分析的方法。

遗传分析主要包括遗传定位、遗传连锁和基因功能鉴定等。

遗传定位是通过构建遗传图谱,确定特定基因在染色体上的位置。

遗传连锁是通过遗传交叉,确定遗传性状之间的相对位置和遗传距离。

基因功能鉴定是通过遗传突变、基因敲除等方法,研究基因在遗传性状中的作用机制。

二、遗传变异的研究遗传变异是植物群体中出现的遗传差异,它是植物进化和适应环境的基础。

植物的遗传变异可以表现在形态上、生理上和分子水平上。

通过对遗传变异的研究,我们可以了解植物的适应能力和进化历程,为植物种质资源的保护和利用提供理论依据。

植物的遗传变异研究通常采用遗传多态性的分析。

遗传多态性是指植物群体中存在的多种基因型和表型,它可以通过分子标记、形态测量和生理测定等方法进行检测和分析。

其中,分子标记是一种常用的研究方法,它可以通过DNA序列的分析,揭示植物基因的变异情况。

形态测量和生理测定是通过观察和测定植物的形态特征和生理特性,分析遗传变异的大小和分布规律。

三、植物遗传学的应用植物遗传学的研究成果在农业、园艺和林业等领域中有着广泛的应用。

通过植物遗传学的研究,我们可以挖掘和利用有益基因,提高农作物和果树的产量、品质和抗性。

同时,植物遗传学的研究还可以为环境保护和生物多样性保护提供理论支持,促进生态系统的平衡和可持续发展。

总结起来,植物遗传学研究植物的遗传性状和遗传变异,通过遗传分析揭示遗传性状的遗传机制,通过遗传多态性研究遗传变异的大小和分布规律。

南瓜矮生性状研究进展概述

南瓜矮生性状研究进展概述作者:韩俊岩李柱刚王珣李晓娟王秀君肖晖来源:《中国瓜菜》2012年第06期摘要:概要介绍了南瓜的矮生性状,总结了对南瓜矮生性状的研究进展,并探讨了南瓜属作物矮生性状的研究趋势。

关键词:南瓜;矮生;无蔓南瓜属(Cucurbita)作物起源于美洲,在世界各地都有种植,在我国有悠久的种植历史[1]。

南瓜属作物生长力强,适应性强,不仅可以食用其果实和种子,而且还可以观赏,是一种富含营养价值,易贮藏耐运输,具有重要经济价值的蔬菜。

研究发现,南瓜还具有较高的药用价值,可以降血糖、降血脂和预防结石[2],所以被越来越广泛的应用于功能保健食品的开发[3]。

葫芦科(Cucurtbitaceae)南瓜属(Cucurbita)共有30个种,其中有5个主要栽培种:美洲南瓜(Cucurbita pepo)、中国南瓜(Cucurbita moschata)、印度南瓜(Cucurbita maxima)、灰籽南瓜(Cucurbita mixta)和黑籽南瓜(Cucutbita ficifolia )。

目前,我国生产上主要种植前3种南瓜,本综述也主要围绕美洲南瓜、中国南瓜和印度南瓜展开。

1 南瓜矮生性状简介矮生又叫丛生(bush type),就是无蔓,与蔓生是1对相对性状。

矮生南瓜株型节间距极短,叶腋处能长出侧枝。

一般从茎的基部能长出3~6个分枝,1个分枝能生成4~6片叶,每片叶都有长的管状叶柄,生长于茎基部,因而整个株型呈丛生状,每个分枝都有雌花出现,每株能结瓜2~6个,无蔓南瓜相对长蔓南瓜属于高产品种[4]。

在种植过程中,相对于长蔓南瓜,矮生南瓜有很多明显的优势[5-9]:单位所占营养面积变小,种植密度是长蔓南瓜的2~3倍,光能利用率高,单位面积产量明显提高,并且抗倒伏能力强,早熟不需要整枝压蔓,管理简单,方便机械化生产,从而节约了劳动力,降低了生产成本,提高了经济效益。

因此,南瓜的矮生性状对南瓜育种来说具有重要意义。

矮化突变在植物育种中的应用

矮化突变在植物育种中的应用植物矮化技术是指通过现代分子生物学和基因工程技术,改变植物的生长特性,使得植物体型更加紧凑,可控性强,适应性好,从而提高作物的产量和品质。

矮化突变是一种常用的途径,它通过改变植物的激素代谢水平和相关信号传递途径,从而使得植物呈现出矮而结实的特性。

植物矮化技术的发展历程早在20世纪初,人们就已经开始尝试通过基因突变或诱变来改变植物的体型和属性。

但是由于当时所掌握的基因工程技术还十分落后,因此很难达到理想的效果。

直到20世纪50年代,美国旷野实验室的诺曼·博拉瑞和恩斯特·普里莫等科学家,发现了一种名为“矮化突变”的基因突变类型。

这种基因突变不会影响到植物其他的重要性状,但是可以显著地减缓植物的生长速度,同时保持植物的果实产量和质量。

此后,矮化突变被广泛应用于世界各地的植物育种研究中。

矮化突变在植物育种中的应用案例最早应用矮化突变的作物是小麦。

美国农业部的威廉·贝克利·埃斯特尔和墨西哥的诺曼·博拉瑞合作,研究出一种矮化突变小麦品种,将其命名为“世纪麦”。

该品种矮而结实,不仅耐旱耐寒,而且产量高、质量好。

在20世纪50年代末期,该品种开始在世界各地大面积种植,成为了当时全球最受欢迎的小麦品种之一。

除了小麦,矮化突变还被应用于其他许多作物的育种中。

例如,用矮化突变改良的玉米、大豆、甜菜等作物都取得了很好的效果。

其中,最为知名的品种是在20世纪60年代开发出的矮化黑麦品种“再生24号”,该品种矮而成熟,抗病性强,成为了当时墨西哥北方最受欢迎的黑麦品种之一。

矮化突变技术的发展趋势目前,矮化突变技术已经成为了植物育种中不可或缺的一种技术手段,研究人员正在不断探索其更深层次的应用。

例如,根据矮化突变的相关机理,可以进一步深入研究植物生长发育的分子机制,从而提高对植物的控制力和预测能力。

此外,可以通过矮化突变技术选育出更加适合阴凉、寒冷等环境的作物品种,为世界各地的农民提供更多的选择。

植物矮化相关基因研究进展

[ s at D a ig bedn s te t n f te rp re i eas h w rn lns r te cm at Abt c] r w rn reig i h r d o h c bedn b cue te d a g pat e h o p c f e o g i f a

[ 中图分类号 ] Q 4 93

[ 文献标识码 ] A

[ 文章编号 ] 1 0 — 0 22 1) — 5 3 0 0 9 00 ( 1 4 0 9 — 5 0 0

Re e r h Ad a c s o s a c v n e f Dwa f g Ge e n Cr p r n n s i o s i

综

述

植 物 矮 化 相 关 基 因研 究 进 展

廖娇, 黄春 辉 , 青青 , 小彪 辜 徐

江 西 农 业 大 学 农 学 院 , 西 南 昌 3 04 江 305

[ 要 ] 矮 化 植 株 株 型 紧凑 , 幅 小 , 倒 伏 , 生产 管理 方便 , 产 性 能 好 , 化 育 种 是 植 物 育 种 的 发 展趋 势 。国 内 摘 冠 抗 且 丰 矮

p a t y e wi ma l c o ,t e c n e in u t a in l n s t p t s l rwn h o v n e t c l v t ma a e n ,t e l d e r ss n e n te h g r d c ii h i o n g me t h o g e it c ,a d h ih p o u t _ a v

效 基 因控 制 , 主效 基 因一般 为非 等位 关 系【 且 1 ] 。生产 上 主要 利用 的矮源 矮 脚南 特 、 矮仔 占 、 种 水 田谷 、 矮 花龙水 田谷 、低 脚 乌尖 等 均受 一对 隐 性基 因 s l控 d 制 。 株矮 化性 状是 矮秆 主基 因表 达作 用 的结果 , 植 也 受修饰 基 因或抑 制 基 因的影 响 ,同 时也受 光温 反应 特性 的影 响 , 纬度 地 区引进 的矮 秆 稻种 , 高 常趋 低 株

植物性状的遗传基础与调控机制研究

植物性状的遗传基础与调控机制研究植物是生命的基础,它们为人类提供食物、药物和材料。

然而,植物的生长和发育中存在许多不同的性状,这些性状不仅影响着植物自身的生长和发育,还对人类利用植物所带来的收益产生着重要的影响。

因此,研究植物性状的遗传基础和调控机制对于优化植物品种、提高农作物产量、改善人类生活质量具有重要意义。

一、植物性状的遗传基础植物性状的遗传基础是由植物基因组中的基因控制。

基因是遗传信息的载体,它们决定了植物生长发育和性状表现的方式。

植物基因组中的基因通常存在于染色体上,和人类一样,植物也有着不同数量和形态的染色体。

每个染色体上都包含着众多的基因,这些基因可以通过遗传学实验中的连锁分析、互换试验、突变分析等手段被鉴定出来。

现代遗传学研究表明,植物性状的遗传是由多基因控制的。

多基因遗传方式会导致同一性状表现的差异化和多样性,这也为植物的优良品种选育提供了基础。

植物多基因遗传的研究还揭示了一个非常重要的遗传规律,即植物性状的表现受到基因型和环境之间相互作用的影响,这种相互作用也被称为基因与环境交互作用。

二、植物性状的调控机制植物基因的表达和功能的调控是植物性状表现和变异的重要调控机制。

植物基因调控机制是一个非常复杂的生物学过程,其中包括基因启动子、转录因子、调控元件等多种生物分子的作用。

基因启动子位于基因的起始点,是位于DNA上的一段序列。

基因启动子的启动子序列在调控基因转录的过程中发挥重要作用。

转录因子是一种可以结合到基因启动子上并促进基因转录、表达的蛋白质。

转录因子的分化和特异性表达也是植物性状表现的决定性因素,它们通过调控基因表达水平,实现植物生长和发育的调控。

除了基因启动子和转录因子之外,调控元件也是起到重要作用的调控机制。

调控元件是一些在基因转录调控中发挥作用的DNA序列,它们可以影响基因表达和调控fRNA到达结构域等。

调控元件和大量此类序列的生物学研究,已经为我们揭示了植物基因表达和性状表现中的复杂机制。

观察豌豆的亲代和后代植株高矮记录

在观察豌豆的亲代和后代植株高矮记录这个主题上,我们首先要了解豌豆的生长过程和相关遗传规律。

豌豆是一种常见的植物,也是遗传学研究的经典对象之一。

通过对豌豆植株的观察和记录,我们可以深入理解遗传规律,并且可以在农业生产中应用这些知识。

1. 豌豆植株的观察我们要对豌豆植株进行观察。

在选择观察对象时,我们需要选取具有代表性的亲代豌豆植株,记录它们的生长情况、高度、叶片数量等信息。

我们也要观察记录后代豌豆植株的生长情况,包括高度、花和果实情况等。

2. 遗传规律的探讨在观察记录的基础上,我们可以探讨豌豆植株的遗传规律。

根据孟德尔的遗传定律,豌豆植株的性状表现受到基因的控制,通过分析亲代和后代植株的生长情况,我们可以观察到遗传规律的表现。

如果亲代植株中有高矮各种类型的植株,后代植株中也会有相应的表现,这符合孟德尔的隔离定律。

3. 遗传规律的应用豌豆植株的观察记录不仅可以帮助我们理解遗传规律,还可以在农业生产中应用这些知识。

在育种过程中,通过选择具有优良性状的亲代植株进行杂交,并观察记录后代植株的性状表现,可以帮助我们培育出更具优势的品种。

4. 个人观点和理解在我看来,观察豌豆的亲代和后代植株高矮记录是一项十分有意义的实验和研究。

通过这项研究,我们可以深入了解遗传规律,并且可以将这些知识应用到实际生产中。

相信随着科学技术的不断发展,我们对豌豆植株遗传规律的理解将会更加深入,为农业生产和科学研究带来更多的启发。

总结回顾通过观察豌豆的亲代和后代植株高矮记录,我们可以深入理解遗传规律,并且可以在农业生产中应用这些知识。

豌豆的遗传规律符合孟德尔的定律,这为我们提供了一种实验和研究的途径。

这项研究也为我们提供了更深入了解植物生长和遗传规律的机会,对于推动农业生产和科学研究具有重要意义。

在文章中多次提及并围绕观察豌豆的亲代和后代植株高矮记录展开深度和广度兼具的探讨,将有助于你更全面、深刻和灵活地理解这一主题。

希望我的文章能够满足你的要求并对你有所帮助。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

分子植物育种 754 Molecular Plant Breeding

产量得到明显提高。近年来,随着分子生物学理论和 1 水稻、麦类、玉米矮生性状的遗传研究

技术的发展,发现和鉴定了大量的矮生基因,如 Peng 等(1999)鉴定了小麦矮化基因 Rht1,并证明 Rht1 对 1.1 水稻矮生性状的遗传研究

Abstr act In recent years, with the rapid development of molecular biology and genomics, much more progresses in the study of characters of high yield and the mechanisms for high yielding, and their related genes have been made. Applying genetic engineering technology to the crop genetic improvement has become an effective way for increasing crop yield. Generally breeding for an ideal plant type of crops has become one of most important tar- gets. The plant height is one of important agronomic characters in higher crops. A plant with a too much higher plant length of may be easy to lodge and often result in reducing production. However the dwarf character of plant displays a good resistance to lodging, and usually have high yield. Therefore research on the dwarfing breeding for cultivating ideal plant type should be extremely important, the study and use of the dwarf genes are also taken more seriously. This review summarized the progress of molecular genetics and breeding of dwarf character of crops and focused on the genetics, molecular markers and cloning of dwarf trait of some important crops such as rice, wheat, maize, cucumber, watermelon and tomato, and etc. Regulation of plant hormone to dwarf mutant trait was analyzed. Some problems in utilization of dwarf plant resources and breeding for the aim of dwarfing charac- ters were discussed. The trends in the study on molecular genetics and breeding of higher plant were also dis- cussed. Keywor ds Dwarf character, Molecular genetics, Breeding for dwarfing

度,这表明 sd1 突变体是 GA 合成缺陷型;一些矮生 基因被定位到遗传连锁图中,如梁国华等(1994)利用 籼稻标志基因系和 IR 三体为工具将 sd- g 定位于第 5 染色体上,此基因与 gh- 1 和 nl 连锁,交换值分别 为 24.33%±3.96%和 29.44%±4.81%,张京(2003)将我 国大麦育种中主要使用的矮源品种所携带的矮秆基 因 uz 定 位 在 3H 染 色 体 的 SSR 标 记 HVM22 和 HVM60 之 间 , 遗 传 距 离 大 约 分 别 只 有 3.4cM 和 10.6cM;另外,在矮生性状的分子标记辅助育种方面 也取得了很大的进步,20 世纪 50 年代末 60 年代初 从低脚乌尖和矮仔占中找到了半矮生基因 sd1,育成 了综合性状好的抗倒水稻品种,使水稻产量实现了巨

SLN1,水稻的 Dwarf1 (于永红和斯华敏, 2005)等等,为 F1 和 F2 植株均为半矮秆,有的与 sd- 1 共同占有一个

矮生基因的进一步研究提供了依据。本文就高等植物 复合位点,F1 植株表现为半矮秆,F2 植株少数表现为

矮生性状的分子遗传研究进行综述,以期为深入利用 中、高秆;另一类基因与 sd- 1 互不等位,F1 植株比双

摘 要 近年来,随着分子生物学和基因组学的飞速发展,对作物高产性状,高产机理及其相关基因的研究 愈加深入,应用基因工程技术对作物进行遗传改良已成为提高作物产量的有效途径,培育理想株型已成为作 物育种的重要目标。株高是高等作物的重要农艺性状之一,植株过高容易引起倒伏而减产,而矮生植株抗倒 能力强,高产,因而矮化育种对培育理想株型十分重要,矮生基因的发掘研究和利用也越来越受到重视。本 文综述了目前高等作物矮生性的分子遗传研究进展,特别是对水稻、小麦、玉米、黄瓜、西瓜和番茄等主要作 物矮生性状的遗传特点、分子标记、矮生基因的克隆等方面的研究进展做了较为详细的总结和评价,分析了 激素对高等植物矮生突变体的调控,提出了高等植物矮生资源的利用和矮化育种中存在的问题,并探讨了高 等植物矮生性状分子遗传学研究和分子育种的发展趋势。 关键词 矮生性状, 分子遗传, 矮化育种

矮生性状和分子遗传改良提供参考。

亲高,F2 群体中株高分离明显(高奋明等, 2005)。

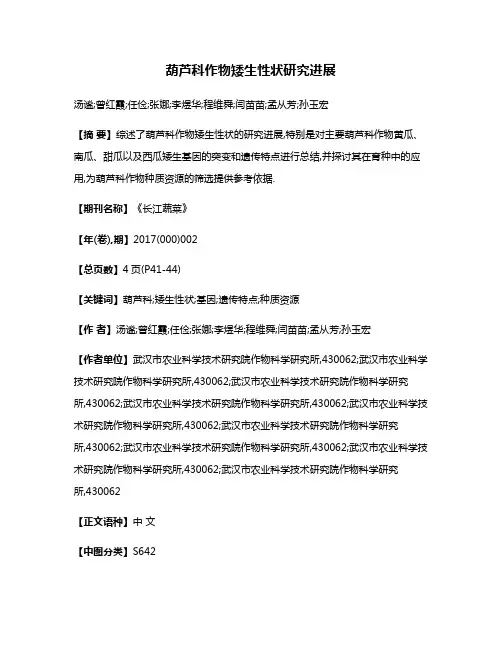

表 1 已报道的水稻株高基因 Table 1 The genes reported for plant height of rice

类型

基因名称

Type

Name of gene

小粒矮生

d1, d7, d11(d8, d14), d13, d24(t), d28, d30, d58

Malformed dwarf

半矮生

d9, d12(d50), d18(d18), d22(t), d35(t), d49(t), d59(t), d60, Dm- 1, sd- 1, sd- 2, sd- 3, sd- 4, sd- 5, sd- 6(t), sd- 7(t),

Semidwarf

sd- 8(t), sd- 9, sd(t), sd- g; sd- s(t), sd- t(t) (李欣等, 2001), sd- n (李欣等, 2002), d61 (Yamamuro et al., 2000)

矮生性的遗传研究表明,在籼稻中多数是由单 隐性基因、少数由 2 至 3 对隐性基因控制的,仅有极 少的矮源受控于多基因(朱旭东等, 1997),这些矮生

大突破, 单产潜力由原来高秆品种的每公顷 6 000kg 基因表现完全隐性到不完全隐性。在粳稻中矮生性 提高到 7 000kg (闵绍楷等, 1996),此外,周阳等(2003) 的遗传分两种情况,如矮银坊、朝日、万年青等半矮

拟南芥赤霉酸(GA)反应不敏感,Ashikari 等(2002)鉴

从广义上讲,水稻的矮生性主要指成熟期水稻

定水稻隐性半矮化基因 sd1 是 GA 信号敏感型的,对 株高比正常植株缩短的遗传特性。同时,根据株高缩

其突变体施用 GA 可使植株恢复到正常的植株高 短的程度,又可将广义的矮秆分成半矮秆、矮秆和极

隐性高秆

eui, eui2 (杨蜀岚等, 2001), eui1(t) (马洪丽等, 2004)

Recessive tall stalk Note: http://www.gramene.org/newsletter/rice_genetics/rgn12/symbdsd_f.html

植物矮生性状的分子遗传研究进展 Progresses on the Molecular Genetics of Dwarf Character in Plants 755

分子植物育种,2006 年,第 4 卷,第 6 期,第 753-771 页 Molecular Plant Breeding, 2006, Vol.4, No.6, 753-771

专题评述 Invited Review

植物矮生性状的分子遗传研究进展

嵇怡 缪旻珉 陈学好 *

扬州大学园艺与植物保护学院, 扬州, 225009 * 通讯作者, chenxhliu@yahoo.com.cn

Small grain dwarf

多蘖矮生

d3, d4, d5, d10(d15, d16), d14, d17(t), d27, d33

Tillering dwarf

畸形矮生

d2, d6(d34), d19(t), d20, d21, d23, d26, d29, d31, d32, d42, d51, d52, d53, d54, d55, d56, d57

矮秆 3 种类型(谷福林等, 2003)。

1.1ห้องสมุดไป่ตู้1 水稻矮生性状的遗传特点

水稻上第一个自然矮杆突变系是印度学者 Par- nell 等于 1922 年发现的,该自然矮杆突变系是由 1 个隐性单基因控制的;1936 年 Oryoji 则首次报道了 1 个由 1 对隐性基因控制的人工诱变产生的矮小型 突变系(谷福林等, 2003);随后科学家们开始广泛的 研究水稻矮生性状的遗传基础。