石油地质学-第六讲油气藏类型

合集下载

第六章油气藏类型

50

三、地层超覆油气藏

1、形成机理

水体渐进时,水盆逐渐扩大,沿着沉积坳陷边缘沉积 了孔隙性砂岩,随水体加深,在砂层之上超覆沉积了不 渗透泥岩,形成圈闭。

51

三、地层超覆油气藏

储集层超覆在基岩、盆缘、不整合面上

①油气分布受地层超覆面和底板不渗透层控制 ②含油范围受地层超覆线与构造等高线控制; ③以层状油气藏为主

——岩性油气藏。

54

共同特征: (1) 储集体往往穿插和尖灭在生油岩体中,

油气源充足,储盖组合良好; (2)圈闭形成时间早,有利于油气的聚集成藏。 (3)成因上和沉积环境的变化有关。 (4)分布与河湖沉积体系和古地形有关。常成

群成组出现。

55

第四节 岩性油气藏

分类:

一、岩性尖灭油气藏 二、透镜体油气藏 三、物性封闭油气藏 四、生物礁油气藏

2

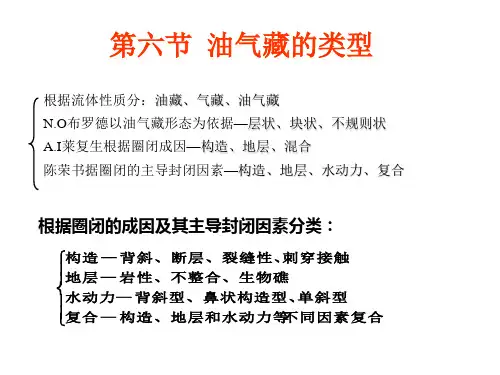

影响较大的分类有以下两种: (1) 圈闭成因分类:构造、地层、混合三大类型。 (2) 按油气藏形态分类:层状、块状、不规则状等 类型。

3

构造圈闭:构造成因 非构造圈闭:非构造成因

隐蔽圈闭:常规勘探技术难以发现的各类圈闭。 主体是岩性、地层油气藏。

4

中国油气藏相态类型划分表(据孙志道简化,2019)

油

气

藏

构造—岩性油气藏

7

第二节 构造油气藏

定义:地壳运动使地层发生变形或变位而形成 的构造圈闭中的油气聚集。

8

构造油气藏的类型

背斜油气藏 断层油气藏 岩体刺穿油气藏 裂缝性油气藏

9

一、背斜油气藏

在构造运动作用下, 地层发生弯曲变形, 形成向周围倾伏的背 斜,称背斜圈闭。

油气在背斜圈闭中 聚集形成的油气藏, 称为背斜油气藏。

三、地层超覆油气藏

1、形成机理

水体渐进时,水盆逐渐扩大,沿着沉积坳陷边缘沉积 了孔隙性砂岩,随水体加深,在砂层之上超覆沉积了不 渗透泥岩,形成圈闭。

51

三、地层超覆油气藏

储集层超覆在基岩、盆缘、不整合面上

①油气分布受地层超覆面和底板不渗透层控制 ②含油范围受地层超覆线与构造等高线控制; ③以层状油气藏为主

——岩性油气藏。

54

共同特征: (1) 储集体往往穿插和尖灭在生油岩体中,

油气源充足,储盖组合良好; (2)圈闭形成时间早,有利于油气的聚集成藏。 (3)成因上和沉积环境的变化有关。 (4)分布与河湖沉积体系和古地形有关。常成

群成组出现。

55

第四节 岩性油气藏

分类:

一、岩性尖灭油气藏 二、透镜体油气藏 三、物性封闭油气藏 四、生物礁油气藏

2

影响较大的分类有以下两种: (1) 圈闭成因分类:构造、地层、混合三大类型。 (2) 按油气藏形态分类:层状、块状、不规则状等 类型。

3

构造圈闭:构造成因 非构造圈闭:非构造成因

隐蔽圈闭:常规勘探技术难以发现的各类圈闭。 主体是岩性、地层油气藏。

4

中国油气藏相态类型划分表(据孙志道简化,2019)

油

气

藏

构造—岩性油气藏

7

第二节 构造油气藏

定义:地壳运动使地层发生变形或变位而形成 的构造圈闭中的油气聚集。

8

构造油气藏的类型

背斜油气藏 断层油气藏 岩体刺穿油气藏 裂缝性油气藏

9

一、背斜油气藏

在构造运动作用下, 地层发生弯曲变形, 形成向周围倾伏的背 斜,称背斜圈闭。

油气在背斜圈闭中 聚集形成的油气藏, 称为背斜油气藏。

石油地质学 第六节 非常规油气藏形成和油气藏破坏

三、生物化学作用、热变质作用对油气性质的改变

1、氧化变质

氧化变质:是指原油在低温低压条件下,因氧化 和微生物降解,使轻组分大量消耗,重组分不断增加, 成为稠油或沥青类矿物的演化过程。其结果是使油气 藏油质变差,降低工业价值。

氧化作用:主要是游离氧气,溶解氧气和氧化物与 烃类作用使油变质,如油层遭受剥蚀形成沥青塞,水 动力的作用使油水接触带形成沥青垫均属氧化作用, 后者也称水洗作用。

1.气水倒置

即同一储层中,从构造下倾部位的饱和气层向构造上倾方向,通 过气水过渡带渐变为饱和水层——气下水上。 2.异常地层压力 气水到置的关系决定了深盆气藏流体压力多低 于静水压力

3.源——藏相伴生 源岩直接位于致密储层下方。 4.储层物性致密一般<10%—12% 5. 埋藏深度相对偏大 6. 地质储量巨大,甜点区是开发的主要对象

三、形成条件

1.源岩条件—面积大、成熟度高、供气充足。

2.储集条件—低孔、低渗、大面积发育。因只有在物 性差的情况下,天然气才能整体和大面积排驱致密储 层内的水。

3.盖层条件—顶、底封盖层均重要。

顶部盖层可有效地阻止天然气的扩散作用,亦可完全 由储层中气水界面处的力平衡界面来维持,但扩散作 用速率可能要大。底部封隔层是为了阻挡水压力对含 气储层的作用,而导致其运移散失。

一、地质因素引起的油气藏破坏和再分布

地壳运动往往使地层抬升,产生一系列断层,有的还伴随强烈

的岩浆活动,使原有的油气藏圈闭改变或油气藏遭受侵蚀。 1、地壳运动可使储集层不均匀抬升,致使原来的圈闭溢出点

升高,容积变小,使油气藏中的油气溢出向上倾方向运移,散失 或再聚集形成新的油气藏。

2、地壳运动使油气藏整体抬升的结果,一方面造成圈闭盖层

中国石油大学(北京)高等石油地质学——6潜山油气藏

海外河

新开

董家岗-沙岭

铁匠炉

潜山顶 沙三中顶 泥岩底

大湾

3、 潜山输导条件是潜山油气藏形成的重要条件

风化壳输导 断层输导

特殊性

烃源岩 渗透层

断层

潜山 内隔层

初次运移 二次运移

4、 内幕油气藏的形成需要有内幕隔层(从而形成圈闭)特殊性

隔层

泥质相对 体积含量

徐庄组 馒头组

泥质百分比含量30% 泥质百分比含量60% 泥质百分比含量17-98% 泥质百分比含量70%

0. 2 4 0. 4 0

0. 2 6 0. 4 4

0. 2 6 0. 2 7

0. 4 4 0. 4 2

0. 4 2

M z+ A r 0. 4 5

0. 3 1 E d Es

1+2

0. 3 2 E s3

0. 4 5

0. 4 4

0. 4 9

油藏

气藏

正断层

不整合面 0. 4 5 C 2 9甾烷 2 0 S / ( 2 0 S + 2 0 R )

• 潘钟祥(1982)从变质和年代两方面考虑,基岩为变质岩和火成 岩再加下古生代岩层(不管变质与否)。

华北地台基底:太古 宇阜平群、下元古界 五台群和滹沱群、中 元古界长城系

渤海湾盆地的基底 为双重基底:下古 生界+太古宇和上中 下元古界

渤海湾盆地新生界下伏基岩地质图

渤海湾盆地主要潜山岩性和时代 潜山岩性的多样

2561 2761 2961 3161 3361 3561 3761 3961 4161 4361 4561 4761 4961 5161 5361 5561 5761 5961 6161 6361 6561

新开

董家岗-沙岭

铁匠炉

潜山顶 沙三中顶 泥岩底

大湾

3、 潜山输导条件是潜山油气藏形成的重要条件

风化壳输导 断层输导

特殊性

烃源岩 渗透层

断层

潜山 内隔层

初次运移 二次运移

4、 内幕油气藏的形成需要有内幕隔层(从而形成圈闭)特殊性

隔层

泥质相对 体积含量

徐庄组 馒头组

泥质百分比含量30% 泥质百分比含量60% 泥质百分比含量17-98% 泥质百分比含量70%

0. 2 4 0. 4 0

0. 2 6 0. 4 4

0. 2 6 0. 2 7

0. 4 4 0. 4 2

0. 4 2

M z+ A r 0. 4 5

0. 3 1 E d Es

1+2

0. 3 2 E s3

0. 4 5

0. 4 4

0. 4 9

油藏

气藏

正断层

不整合面 0. 4 5 C 2 9甾烷 2 0 S / ( 2 0 S + 2 0 R )

• 潘钟祥(1982)从变质和年代两方面考虑,基岩为变质岩和火成 岩再加下古生代岩层(不管变质与否)。

华北地台基底:太古 宇阜平群、下元古界 五台群和滹沱群、中 元古界长城系

渤海湾盆地的基底 为双重基底:下古 生界+太古宇和上中 下元古界

渤海湾盆地新生界下伏基岩地质图

渤海湾盆地主要潜山岩性和时代 潜山岩性的多样

2561 2761 2961 3161 3361 3561 3761 3961 4161 4361 4561 4761 4961 5161 5361 5561 5761 5961 6161 6361 6561

油气藏类型.

(四)底辟拱升背斜油气藏

成因:由地下塑性物质活动的结果。在特殊的沉积环境中,坳陷内可堆积巨 厚的盐岩、膏岩和泥,它们在地下高温、高压下一般呈较强的塑性。在上 覆不均衡重力负荷或侧向水平应力作用下,产生塑性蠕动,可在上覆地层 薄弱地带发生底辟上拱,使上覆地层发生变形,形成底辟拱升背斜圈闭。 特点是背斜轴部往往发育地堑式或放射状断裂系统,顶部陷落,断层将其复 杂化。甚至有的在宏观上呈背斜形态,但具体到油气聚集单元往往已没有 完整的背斜圈闭,而是被断层分割成众多的半背斜或断块圈闭。例如我国 渤海湾盆地的东辛油田、科威特的布尔干油田。 (五)滚动背斜油气藏 形成机理:沉积过程中,由于张性断层的块断活动及重力滑动,边沉积边断 裂,堆积在同生断层下降盘上的砂泥岩地层沿断层面下滑,使地层产生逆 牵引(与正牵引比较),形成了这种特殊的“滚动背斜”圈闭。 特点:多为小型宽缓不对称的短轴背斜,近断层一翼地层倾角较陡,远离断 层一翼平缓,轴向近于平行断层线,常沿断层呈串珠状分布,背斜高点距 离断层较近,且高点向深部逐渐偏移,其偏移的轨迹大体与断面平行。主 要分布在断陷盆地靠近边界断裂一侧,沿断层走向,呈串珠状分布。我国 渤海湾盆地已发现相当数量的该类油气藏。

二、断层油气藏 是指由断层沿储集层上倾方向遮挡封闭而形成的圈闭中油气 聚集。这类断层在断裂发育的裂谷盆地及前陆盆有较多的分 布。 (一)断层在油气藏形成的作用 断层在油气藏的形成过程中,可起通道作用、破坏作用和封 闭作用。这些不同作用,在不同的历史阶段可能表现不一样。 1.封闭作用: 油气在运移至封闭性断层时,既不能穿过断层做横向运移, 也不能沿断裂带做垂向运移,这样的断层为封闭的,即断层 分为横向封闭和侧向封闭。

断层的封闭作用决定于以下几种因素: 从纵向的封闭作用看: 1)断层性质及其产状。一般逆断层是受压扭性作用形成的,其断裂带常表现为 紧密性的,封闭性强;而张性断层的断裂带则常是不紧密的,是开启的。断 层的产状也会影响其封闭性,断面陡,封闭性差(因正压力N=mgcosθ), 断面越缓,N越大,则封闭性越好。 2)断裂带内的充填。地下水中溶解物质(如碳酸钙)沉淀,碳酸盐岩中的硅化 作用均可将破碎带胶结起来,而起封闭作用;油气沿开启的断裂带运移过程 中,由于原油氧化作用或生物菌解作用,形成固体沥青等物质,堵塞了运移 通道,也可起封闭作用。 3)在塑性较强的地层中(如泥岩、盐岩和膏盐),沿断裂带常可形成致密的断 层泥,可起封闭作用。推论:在砂泥互层的地层中,泥岩所占比例越大,其 封闭性越强。 4)断层倾角在塑性地层缓、脆性地层陡,所以在塑性地层中封闭性好。 从横向上看,断层封闭与否取决于断距大小以及断层两侧对置的岩性组合。其基 本原则是断层两侧的渗透性岩层和非渗透性岩层不直接接触,就可以起封闭 作用,反之不起封闭作用。以这个原则看,由大段泥岩夹砂岩的剖面,断距 小于泥岩厚度时,封闭性好;反之则差。

油气藏类型

原始 气油比(m3/t)

临界 态油 气藏

临界态油气藏 近临界态油藏(高 挥发性) 轻质油藏 常规油藏

轻度重质油藏

油藏 中度重质油藏

<35

微量气

液相

液相

气液

气液

黑色

黑色

>0.87

0.9~1.0

30~100

100~4000

20

71

重度重质油藏

基本无气

液相

气液

黑色

>1.0

>400

沥青质油矿

无气无液

固相

固相

黑色

>1.0

>90

7

二、分类原则及分类方案

分类原则: 科学性---分类应能充分反映圈闭的成因,反映 各种不同类型油气藏之间的区别和联系; 实用性---分类应能有效地指导油气藏的勘探及 开发工作,简便实用。 分类方案: 按圈闭成因分类:构造、地层、岩性、水动力、 复合。

8

构造油气藏系指地壳运动使地层发生变 形或变位而形成的构造圈闭中的油气聚集。 圈闭的成因均为构造作用的结果。

12

如果储集层上方和上倾方向是由构造、地 层、岩性和水动力等因素中两种或两种以上因 素共同封闭而形成的圈闭,可称之为复合圈闭。 在其中形成的油气藏称为复合油气藏。

13

油气藏分类表

14

油气藏分类表(续表)

15

第六章

油气藏类型

概述 构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 水动力油气藏 复合油气藏

1

第一节

概述

一、分类概述 世界上发现的油气藏数量众多、类型各 异。根据不同的需要和目的,提出了上百种 油气藏分类方案。 主要分类依据:圈闭成因、油气藏形态、 遮挡类型、储集层类型、储量及产量的大小、 烃类相态及流体性质。

油气藏基本类型

四、复合油气藏

由两种或两种以上因素共同起封闭作用而形 成的圈闭称为复合圈闭, 成的圈闭称为复合圈闭,油气在其中的聚集就 称为复合油气藏. 称为复合油气藏 主要有:构造 地层复合油气藏 地层复合油气藏; 主要有:构造—地层复合油气藏; 构造—岩性油气藏 岩性油气藏; 构造 岩性油气藏; 岩性—水动力复合油气藏等 水动力复合油气藏等。 岩性 水动力复合油气藏等。

古潜山油气藏

2、地层超覆油气藏 、 形成:水进→超覆→ 形成:水进→超覆→退积层序

海退 退覆退 跨覆 海进 海退覆盖 海侵超覆

水退→退覆→ 水退→退覆→进积层序

指出油气藏的类型

三、水动力油气藏

由水动力,或和非渗透性岩层联合封闭, 由水动力,或和非渗透性岩层联合封闭,使静水条件下不 存在圈闭的地方形成聚油气圈闭,称为水动力圈闭 水动力圈闭, 存在圈闭的地方形成聚油气圈闭,称为水动力圈闭,其中 水动力油气藏。 聚集了商业规模的油气后,称为水动力油气藏 聚集了商业规模的油气后,称为水动力油气藏。

二、地层油气藏

因储集层的岩性或物性的横向变化或者由于纵向上 沉积连续性中断而形成的圈闭——地层圈闭;其中聚集 地层圈闭; 沉积连续性中断而形成的圈闭 地层圈闭 了油气——地层油气藏。 地层油气藏。 了油气 地层油气藏

岩性油气藏(透镜型、尖灭型) 岩性油气藏(透镜型、尖灭型) 不整合油气藏(地层不整合覆盖、地层超覆) 不整合油气藏(地层不整合覆盖、地层超覆) 生物礁油气藏

生物礁油气藏

(三)地层不整合油气藏

储集层由于纵向沉积连续性中断而形成的圈闭(即与地层 储集层由于纵向沉积连续性中断而形成的圈闭( 不整合面有关的圈闭)中的油气聚集,即地层不整合油气藏。 不整合面有关的圈闭)中的油气聚集,即地层不整合油气藏。 地层不整合覆盖(遮挡) 地层不整合覆盖(遮挡)油气藏

石油地质学-第六讲油气藏类型

特别是拗陷中心早期 的潜伏隆起带,在油 气生成及运移过程与 背斜圈闭形成过程相 吻合的情况下,就成 了油气聚集的最好场 所。

(基底升降背斜)

这类油气藏一般分布在盆地或凹陷 3、底辟拱升背斜油 中心部位,当该部位沉积了厚层的岩盐、 气藏 石膏和泥质岩等塑性地层,在上覆地层 不均衡重力负荷和侧向水平压力作用下, 使塑性膏岩或泥岩层蠕动拱升,形成拱 升背斜。

特点:(1)两翼地层倾角平缓,闭合高度常较小,闭合面积较大; (2)直接覆于基底之上的地层弯曲较显著,有时还可遇到受基底断 裂控制的继承性断裂,向上地层弯曲渐趋平缓,而后逐渐消失; (3)从区域上看,在地台内部拗陷和边缘拗陷中,这些背斜圈闭常成 组成带出现,组成长垣或大隆起。

特别是拗陷中心早期的潜伏隆起带,在油气生成及运移过程与背斜 圈闭形成过程相吻合的情况下,就成了油气聚集的最好场所。

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

二、断层油气藏 ( Faulted- Reservoir)

1、断鼻构造油气藏

A

B

A

B

区域倾斜背景上,鼻状构 造的上倾部位被断层封闭,在 其中聚集了油气就形成这种类 型的油气藏。

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

二、断层油气藏 ( Faulted- Reservoir)

oil field

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

一、背斜油气藏

1、挤压背斜油气藏

由侧压应力挤压为主的 褶皱作用形成的背斜圈闭一侧较另一侧缓。

闭合高度较大,闭合面积较 小。

由于地层变形比较剧烈,背 斜圈闭形成的同时,经常伴 生有断裂。

从区域上看,这种背斜圈闭 主要分布于褶皱区的山前拗 陷及山间坳陷等构造单位内, 常成排成带出现。

《石油天然气地质与勘探》第6章 油气藏的类型及特征

( 1) 对 置 封 闭 : 储 层 上 倾 方 向 与 非 渗 透 层 对 接 , “砂 岩 不 见 面”。

①储集层沿上倾方向 ②两侧储层对置时,上 与断层另一盘的非透 倾地层的排替压力大, 性层接触:封闭。 则封闭;否则不封闭。

(2)泥岩涂抹封闭:塑 性泥岩层沿断裂带涂抹, 使断裂带本身具有高排替 压力,封闭。

不接触源岩的油气藏:源岩与储集层之间 存在几十~几百米厚的泥质岩层,只有通过 断层、裂缝油气输导体系才有可能成藏。

3.按圈闭成因:4个亚类

储层上倾尖灭岩性油气藏 透镜体岩性油气藏 物性封闭岩性油气藏 生物礁油气藏

水动力油气藏

•水动力圈闭和水动力油气藏

★由水动力,或和非渗透性岩层联合封闭,使 静水条件下不存在圈闭的地方形成聚油气圈闭— —水动力圈闭;

★若上侵岩体刺穿上覆沉积岩层→储集层连续性遭 到破坏,上倾方向被侵入岩体封闭→形成岩体刺穿 (接 触 )圈 闭 。 其 中 的 油 气 聚 集 → 岩 体 刺 穿 油 气 藏 。 ☆基本特点:油气在上倾方向一侧被刺穿岩体所限, 其 下 倾 方 向 油 (气 )水 边 界 仍 与 规 则 等 高 线 保 持 平 行 。

《石油天然气地质与勘探》第6章 油 气藏的类型及特征(gxs)

• 根据流体性质分:

油藏、气藏、油气藏

• 根据地层压力与油气藏饱和压力的差异分: 高饱和油气藏、低饱和油气藏

• 根据油气藏中储层形态分:

层状、块状、不规则状

根据圈闭机理分类(封堵面性质): 单封堵面圈闭:顶部封堵层的底面具有闭合等值线的圈闭; 多封堵面圈闭:顶部封堵层的底面不具有闭合等值线的圈闭。

其中聚集了商业规模的油气后,称为水动力油 气藏。

——地层产状发生轻度变化的构造鼻和挠曲带,单斜储 集层岩性不均一和厚度变化带以及地层不整合附近。在这些 部位,当渗流地下水的动水压力与油气运移的浮力方向相反、 大小大致相等时,可阻挡和聚集油气,形成水动力油气藏。

①储集层沿上倾方向 ②两侧储层对置时,上 与断层另一盘的非透 倾地层的排替压力大, 性层接触:封闭。 则封闭;否则不封闭。

(2)泥岩涂抹封闭:塑 性泥岩层沿断裂带涂抹, 使断裂带本身具有高排替 压力,封闭。

不接触源岩的油气藏:源岩与储集层之间 存在几十~几百米厚的泥质岩层,只有通过 断层、裂缝油气输导体系才有可能成藏。

3.按圈闭成因:4个亚类

储层上倾尖灭岩性油气藏 透镜体岩性油气藏 物性封闭岩性油气藏 生物礁油气藏

水动力油气藏

•水动力圈闭和水动力油气藏

★由水动力,或和非渗透性岩层联合封闭,使 静水条件下不存在圈闭的地方形成聚油气圈闭— —水动力圈闭;

★若上侵岩体刺穿上覆沉积岩层→储集层连续性遭 到破坏,上倾方向被侵入岩体封闭→形成岩体刺穿 (接 触 )圈 闭 。 其 中 的 油 气 聚 集 → 岩 体 刺 穿 油 气 藏 。 ☆基本特点:油气在上倾方向一侧被刺穿岩体所限, 其 下 倾 方 向 油 (气 )水 边 界 仍 与 规 则 等 高 线 保 持 平 行 。

《石油天然气地质与勘探》第6章 油 气藏的类型及特征(gxs)

• 根据流体性质分:

油藏、气藏、油气藏

• 根据地层压力与油气藏饱和压力的差异分: 高饱和油气藏、低饱和油气藏

• 根据油气藏中储层形态分:

层状、块状、不规则状

根据圈闭机理分类(封堵面性质): 单封堵面圈闭:顶部封堵层的底面具有闭合等值线的圈闭; 多封堵面圈闭:顶部封堵层的底面不具有闭合等值线的圈闭。

其中聚集了商业规模的油气后,称为水动力油 气藏。

——地层产状发生轻度变化的构造鼻和挠曲带,单斜储 集层岩性不均一和厚度变化带以及地层不整合附近。在这些 部位,当渗流地下水的动水压力与油气运移的浮力方向相反、 大小大致相等时,可阻挡和聚集油气,形成水动力油气藏。

第六章 油气藏类型

原始 气油比(m3/t)

重度重质油藏

基本无气

液相

气液

黑色

>1.0

>400

沥青质油矿

无气无液

固相

固相

黑色

>1.0

>90

1.分类原则: 科学性---分类应能充分反映圈闭的成因,反映各 种不同类型油气藏之间的区别和联系; 实用性---分类应能有效地指导油气藏的勘探及开 发工作,简便实用。

2.分类方案: 按圈闭成因分类:构造、地层、岩性、 水动力、复合

定义:地壳运动使地层发生变形或变位而形成 的构造圈闭中的油气聚集。

7

构造油气藏的类型

背斜油气藏

断层油气藏

岩体刺穿油气藏

裂缝性油气藏

8

一、背斜油气藏

在构造运动作用下, 地层发生弯曲变形, 形成向周围倾伏的背 斜,称背斜圈闭。 油气在背斜圈闭中 聚集形成的油气藏, 称为背斜油气藏。

9

一、背斜油气藏 19世纪末“背斜学说”。背斜油气藏占世界大 油气田储量的四分之三以上。

12

2、基底升降背斜油气藏(与基底活动有关)

☆特点:两翼缓、倾角小,H闭较小,S闭较大,多分布在 裂谷型含油气盆地中,常成组、成带分布,组成长垣或隆起 带。背斜的形成具有继承性。

13

3 、披覆背斜油气藏(与潜山和差异压实有关)

☆潜山上覆地层薄,翼部地层厚,差异压实,形成平缓 背斜。继承古凸起或者沿沉积基底的隆起形态而发育形成。

10

按背斜构造的成因分为: 挤压背斜油气藏 基底升降背斜油气藏 披覆背斜油气藏 底辟拱升背斜油气藏 滚动背斜油气藏

11

1、 挤压背斜油气藏(与褶皱作用有关)

☆褶皱区的山前、山间坳陷内,侧向挤压应力作用所致。 特点:两翼地层陡,一般不对称, H 闭大、 S 闭小,常伴有 逆断层,常成排出带出现 ——我国主要分布在西部含油气区。

油气藏的类型.

1、挤压背斜油气藏

◆ L 层油 气藏:不对 称背斜圈闭, 南翼倾角 200 - 300,北 翼600-800, 长短轴之比3: 1,闭合高度 800m。被逆 断层及横断 层所切割。 老君庙背斜油藏综合图

2、基底升降背斜油气藏

3、塑性拱张背斜油气藏

4、披覆背斜油气藏

+ + + + +

+

5、逆牵引背斜油气藏

油气藏的类型

一 二 三 四 五

构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 特殊类型油气藏 复合油气藏

一、构造油气藏

由于构造运动使储集层褶皱或断裂而形 构造油气藏系指地壳运动使地层发生变 成的圈闭称为构造圈闭。在构造圈闭中形成 的油气藏叫构造油气藏。 形或变位而形成的构造圈闭中的油气聚集。

圈闭的成因均为构造作用的结果。

(1)遮挡物——封闭作用 (2)油气运移的通道——开启性

纵向上: 断层带具有的封闭性取决于:

断层性质 断面产状 断开地层岩性 断层带内流体活动

横向上: 断层带具有的封闭性取决于:

断层两盘岩性组合及配置关系、断距

断层油气藏的类型

(1)按断层与 储层平面组合 关系分类:

断鼻油气藏

断块油气藏:

弧形断层断块油气藏

渗流地下水的动水压力与油气运移的浮力方 向相反、大小大致相等时,可阻挡和聚集油 气,形成水动力油气藏。

背斜型

在水动力作用下平缓背斜内油气分布情况示意图

鼻状构造型

单斜型

渗透率不同导致不同地区 水流速度不同,使油气在局 部地区聚集而形成。

(二)水封闭油气藏

一 二 三 四 五

构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 特殊类型油气藏 复合油气藏

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

一、背斜油气藏 ( Anticlinal Reservoir)

在构造运动作用下,地层发生弯曲变形,形成向周围 倾伏的背斜中聚集油气形成背斜油气藏。这种油气藏类 型是油气勘探史上极为重要的油气藏类型,截止目前, 世界石油与天然气储量中背斜油气藏居首位。背斜圈闭 的形成条件和形态较简单,主要是储集层顶面拱起,上 方被非渗透性盖层所封闭,而底面和下方被高油气势面 和非渗透层联合封闭形成的低油气势区。背斜油气藏中 油气分布局限于闭合空间内,油气水按重力分异,气油、 油水、或气水界面与储集层顶面的交线常同构造等高线 平行,且闭合呈圆形或椭圆形。

基本特点

(1)油气水分布,油气局限于闭合区,气居 上,中间是油,下面水。

(2) 当一个背斜的腹部存在多层储集层,可 分两种情况出现:

①如彼此被分隔则形成多个油气藏;

②如各油层之间并未完全分隔,而且相互沟 通,应认为是一个统一的油气藏。

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

特别是拗陷中心早期 的潜伏隆起带,在油 气生成及运移过程与 背斜圈闭形成过程相 吻合的情况下,就成 了油气聚集的最好场 所。

(基底升降背斜)

这类油气藏一般分布在盆地或凹陷 3、底辟拱升背斜油 中心部位,当该部位沉积了厚层的岩盐、 气藏 石膏和泥质岩等塑性地层,在上覆地层 不均衡重力负荷和侧向水平压力作用下, 使塑性膏岩或泥岩层蠕动拱升,形成拱 升背斜。

滚动背斜油气藏

特点:

(1)这些滚动背斜位于同生断层下降盘,多为小型宽缓 不对称短轴背斜,靠近断层的一翼稍陡,远离断层的一翼平 缓。轴向与断层线近于平行,常沿断层成串分布。

在断块活动及重力滑动作用下,边断边沉积,堆积在 同生断层下降盘上的砂泥岩地层沿断层以面下滑,使地 层产生逆牵引,就形成了这种特殊的“滚动背斜”圈闭。 同生断层及滚动背斜的形成与三角洲的成长发育有关系, 而与任何造山运动无关。

同生断层使上盘沉积层在向下滑动过程中,因逆 牵引而形成的一种重力下跌构造油气藏。

特点:(1)两翼地层倾角平缓,闭合高度常较小,闭合面积较大; (2)直接覆于基底之上的地层弯曲较显著,有时还可遇到受基底断 裂控制的继承性断裂,向上地层弯曲渐趋平缓,而后逐渐消失; (3)从区域上看,在地台内部拗陷和边缘拗陷中,这些背斜圈闭常成 组成带出现,组成长垣或大隆起。

特别是拗陷中心早期的潜伏隆起带,在油气生成及运移过程与背斜 圈闭形成过程相吻合的情况下,就成了油气聚集的最好场所。

第六章:油气藏类型

第六章:油气藏类型

➢构造油气藏 ➢非构造油气藏

地层油气藏 岩性油气藏 其他油气藏

§1构造油气藏 (Structure Reservoir)

由于地壳运动使地层发生变 形或变位而形成的圈闭称构 造圈闭。在构造圈闭中油气 的聚集,称构造油气藏。构 造圈闭是由同沉积—沉积后 地层变形而形成的适合于地 下烃类聚集的几何体构造, 构造运动可以形成各种各样 的构造圈闭,形成的油气藏 也是各种各样,其中比较重 要的是由褶皱、断层、刺穿 及其复合结构来控制的,具 体的有背斜油气藏、断层油 气藏、裂缝油气藏以及刺穿 接触构造油气藏。

(1)此类圈闭常呈长轴背斜形态,轴 部发育地堑式断裂系统,顶部陷落,两 翼为断层复杂化的半背斜。

(2)构造幅度上大下小,晚期地层顶 厚翼薄。

(3)单个油气藏,主要为断块型,油 气富集程度主要受断块高低的控制。

(4)断块之间含油贫富不均,差异较 大。

4、披覆背斜油气藏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

这类背斜的形成与地形突起和差异压实作用有关。

形成:在沉积基底上常存在有各种地形突起,这些突起常是由结晶基岩、 坚硬致密的沉积岩或生物礁块等组成。当其上有新的沉积物堆积后,这 些突起部分的上覆沉积物常比较薄,而其周围的沉积物则比较厚,因而 在成岩过程中,由于沉积物的厚度和自身重量不同,所受到的压缩也是 不均衡的,周围较厚的沉积物压缩程度较大,结果便在地形突起(潜山) 的部位,上覆地层呈隆起形态,形成背斜圈闭。

对塑性较大的泥质岩所形成的背斜较明显,倾角稍大些;而对较硬的 砂岩及石灰岩所形成的背斜常不如前者明显,倾角较平缓。潜山上部的 背斜,常反映下伏潜山的形状,但其闭合度总是比潜山高度小,并向上 递减,倾角也是愈向上愈小。在成因上很难与基底隆起有关的背斜区分 开。

4、披覆背斜油气藏

图为我国华北含油气盆地济阳凹陷的孤岛油田 基底为由奥陶系石灰岩和白云岩组成的剥蚀突起, 其翼部超覆沉积有下第三系地层,顶部则被上第三 系馆陶组及明化镇组所覆盖,形成较大规模的披盖 构造。

一、背斜油气藏

1、挤压背斜油气藏

由侧压应力挤压为主的 褶皱作用形成的背斜圈闭中 的油气聚集。

常见于褶皱区,两翼倾角 陡,常呈不对称状,靠近褶 皱山一侧较另一侧缓。

闭合高度较大,闭合面积较 小。

由于地层变形比较剧烈,背 斜圈闭形成的同时,经常伴 生有断裂。

从区域上看,这种背斜圈闭 主要分布于褶皱区的山前拗 陷及山间坳陷等构造单位内, 常成排成带出现。

(

挤 压 背 斜 )

Section and top structure map of L layer through the Lao Jun temple oil field

(挤压背斜)

2、基底升降背斜油气藏

沉积过程中,由于基底的差异沉降作用形成的平缓、巨大背斜构造。 一般在地台区常见这种以基底活动为主形成的背斜圈闭,基底活动的 结果,使沉积盖层发生变形,形成背斜圈闭。

披覆斜的成因解释有两种: 一种是认为同生断层下降盘靠近断层面的岩层 因重力下跌使地层下垂弯曲而形成; 另一种是认为同生断层下降盘尤其靠近断面处 岩层厚度较大,促使地层在断面附近向着断层面 “回倾”而形成。

5、滚动背斜油气藏

与同生断层有关的滚动背斜圈闭及其油气藏,多分布 在三角洲地区,这种背斜圈闭及油气藏的主要特点是背 斜都很平缓,这些平缓背斜的形成,完全是由于沉积过 程中同生断层作用的结果。