2019-2023年上海市高考语文真题试题汇编之文言文二含答案解析

2019年上海高考语文卷及答案【精校版】

2019年上海高考语文试卷一积累应用 10分1.按要求填空。

(5分)(1)士不可以不弘毅,______________。

《〈论语〉七则》(2)______________,尽西风,季鹰归未?(辛弃疾《水龙吟·________》)(3)《琵琶行》中,“______________,______________”两句形象地写出了琵琶声的轻快与冷涩。

2.按要求选择。

(5分)(1)学校举办诗词大赛,为激励选手,需张贴标语,以下内容合适的一项是()。

A.俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

B.花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

C.三十功名尘与土,八千里路云和月。

D.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

(2)将下列编号的语句依次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。

任何一幅画,都有一个最佳的观赏距离。

______________,______________,______________,距离太近,美感就会减弱甚至消失。

①隔着一定的距离才能见着美②距离本身能美化事物③更为准确地说A.③①② B.②①③ C.②③① D.①②③二阅读 70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)记忆与写作①我们一旦将“经验”区分为经历和对经历的体验,记忆在写作中究竟扮演何种角色,就不难理解了。

经历是无法即时描述的,更无法使之客观化。

我们所经历的事实,绝大部分转瞬即逝。

我们无法做到一边经历某件事,一边将它书写出来。

因此我们也可以这样说,作家所描述的经历无一例外都是记忆中的经历。

②很多研究者都注意到了经历与写作之间的“时间距离”,将这种距离的作用极端化和简单化。

看来也没什么道理。

有一种说法,作家将个人的经历在记忆中保存得越久,写作将会越客观,就如同封在坛子里的酒,时间越长,其味道越醇正。

如果情况果真如此,每位作家想必都应该在弥留之际才开始自己的创作。

不过这样的说法也提醒我们,将刚刚经历的事件立刻表达出来,的确更容易受到社会意识以及作家个人的偏见、习惯、写作目的的影响。

2023届上海市高考复习:历年真题(传记类文言文阅读)专项练习(附答案)

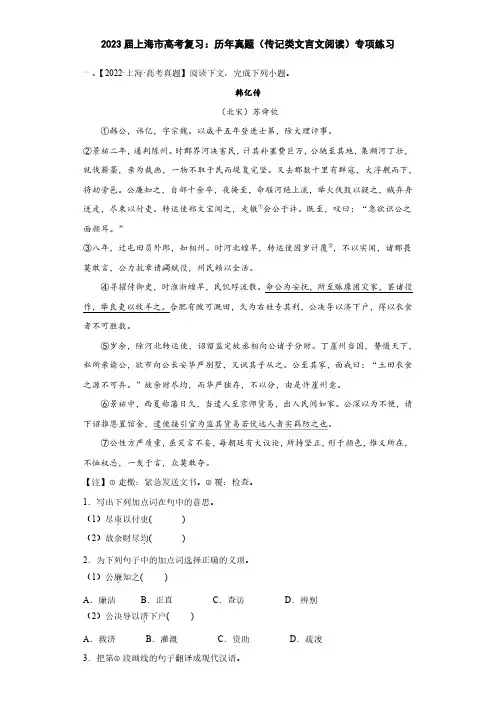

2023届上海市高考复习:历年真题(传记类文言文阅读)专项练习 一、【2022ꞏ上海ꞏ高考真题】阅读下文,完成下列小题。

韩亿传(北宋)苏舜钦①韩公,讳亿,字宗魏。

以咸平五年登进士第,除大理评事。

②景祐二年,通判陈州。

时郡界河决害民,计其补塞费巨万,公驰至其地,集濒河丁壮,就伐薪藁,亲为裁画,一物不取于民而堤复完坚。

又去郡数十里有群寇,大浮舰而下,将劫旁邑。

公廉知之,自部十余卒,夜掩至,命堰河绝上流,举火伐鼓以疑之,贼弃舟迸走,尽束以付吏。

转运使郑文宝闻之,走檄①会公于许。

既至,叹曰:“急欲识公之面颜耳。

”③八年,迁屯田员外郎,知相州。

时河北蝗旱,转运使因岁计覆②,不以实闻,诸郡畏莫敢言,公力抗章请蠲赋役,州民赖以全活。

④寻擢侍御史,时淮浙蝗旱,民饥殍流散。

命公为安抚,所至赈廪困灾家,罢诸役作,举良吏以牧羊之。

合肥有陂可溉田,久为右姓专其利,公决导以济下户,得以衣食者不可胜数。

⑤岁余,除河北转运使,诏留监定故丞相向公诸子分财。

丁崖州当国,势慑天下,私所亲谕公,欲市向公长安华严别墅,又讽其子从之。

公至其家,面戒曰:“土田衣食之源不可弃。

”故余财尽均,而华严独存,不以分,由是忤崖州意。

⑥景祐中,西夏称藩日久,当遣人至京师货易,出入民间如家。

公深以为不便,请下诏推恩置馆舍,遣使接引官为监其货易若伏远人者实羁防之也。

⑦公性方严质重,虽笑言不妄,每朝廷有大议论,所持坚正,形于颜色,惟义所在,不恤权忌,一发于言,众莫敢夺。

【注】①走檄:紧急发送文书。

②覆:检查。

1.写出下列加点词在句中的意思。

(1)尽束.以付吏( )(2)故余财尽均.( )2.为下列句子中的加点词选择正确的义项。

(1)公廉.知之( )A.廉洁B.正直C.查访D.辨别(2)公决导以济.下户( )A.救济B.灌溉C.资助D.疏浚3.把第④段画线的句子翻译成现代汉语。

命公为安抚,所至赈廪困灾家,罢诸役作,举良吏以牧羊之。

4.第⑥段画波浪线部分有三处需加句读,请用“/”把这三处标识出来。

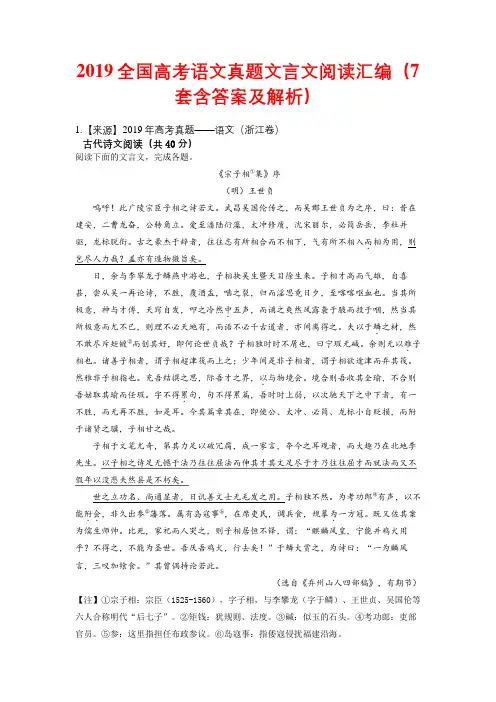

2019全国高考语文真题文言文阅读汇编(7套含答案及解析)

2019全国高考语文真题文言文阅读汇编(7套含答案及解析)1.【来源】2019年高考真题——语文(浙江卷)古代诗文阅读(共40分)阅读下面的文言文,完成各题。

《宗子相①集》序(明)王世负呜呼!此广陵宗臣子相之诗若文。

武昌吴国伦传之,而吴郡王世贞为之序,曰:昔在建安,二曹龙奋,公转角立。

爱至潘陆衍藻,太冲修质,沈宋丽尔,必简岳岳,李杜并驱,龙标脱衔。

古之豪杰于辞者,往往志有所相合而不相下,气有所不相入而.相为用,则岂尽人力哉?盖亦有造物微旨矣。

日,余与李攀龙于鳞燕中游也,子相抉吴生暨天目徐生来。

子相才高而气雄,自喜甚,尝从吴一再论诗,不胜,覆酒盂,啮之裂,归而淫思竟日夕,至喀喀呕血也。

当其所极意,神与才傅,天窍自发,叩之冷然中.五声,而诵之爽然风露袭于腋而投于咽,然当其所极意而尤不已,则理不必天地有,而语不必千古道者,亦间离得之。

夫以于鳞.之材,然不敢尽斥矩镀②而创其好,即何论世贞哉?子相独时时不屑也,曰宁瑕无碱。

余则无以难.子相也。

诸善子相者,谓子相超津筏而上之;少年间是非子相者,谓子相欲途津而弃其筏。

然雅非子相指也。

充吾结撰之思,际吾才之界,以.与物境会。

境合则吾收其全瑜,不合则吾姑取其瑜而任瑕。

字不得累.句,句不得累篇,吾时时上弱,以次驰天下之中下者,有一不胜,而无再不胜,如是耳。

今其篇章其在,即使公、太冲、必简、龙标小自贬损,而附于诸贤之骥,子相甘之哉。

子相于文笔尤奇,第其力足以破冗腐,成一家言,夺今之耳观者,而大趣乃在北地李先生。

以子相之诗足无憾于法乃往往屈法而伸其才其文足尽于才乃往往屈才而就法而又不假年以没悲夫然县是不朽矣。

世之立功名、尚通显者,日讥善文士无毛发之用。

子相独不然。

为考功郎④有声,以不能附会..,非久出参⑤藩落。

属有岛寇事⑥,在席吏民,调兵食,规摹为.一方冠。

既又佐其案为儒生师帅。

比死,家祀而人哭之,则子相居恒不铎,谓:“麒麟风皇,宁能并鸡犬用乎?不得之,不能为圣世。

吾厌吾鸡犬,行去矣!”于鳞大赏之,为诗曰:“一为麟风言,三叹加飨食。

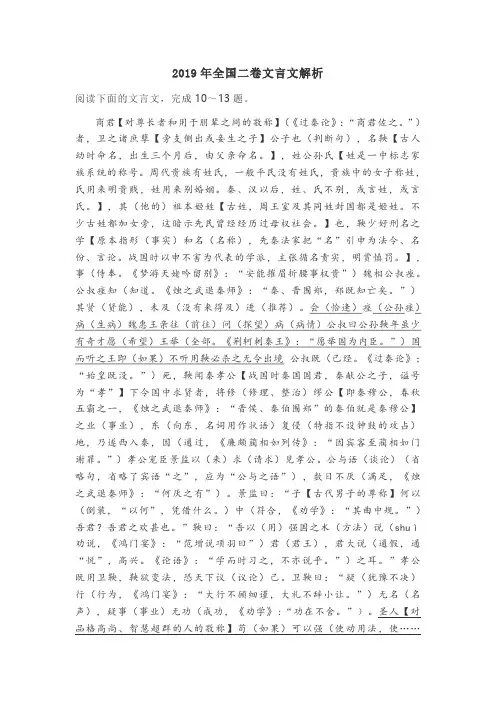

2019年高考语文全国卷二文言文解析

强盛)国(国家,《烛之武退秦师》:“国危矣,若使烛之武退秦师,师必退。

”),不法(效法)其(那些)故(旧的法规);苟可以利(使动用法,使……有利)民(百姓),不循(遵循)其礼(礼制,这里特指旧的礼制)。

”孝公曰:“善(很好)。

”“治(治理。

《陈情表》:“伏惟圣朝以孝治天下。

”)世不一道(方法。

《过秦论》:“行军用兵之道,非及向时之士。

”),便(便利)国不法古(古制)。

故(所以)汤武【商汤与周武王的并称】不循古而王(wàng,名词用作动词,称王,《鸿门宴》:“沛公欲王关中。

”)夏殷【指夏桀和殷纣】不易(改变)礼而亡(灭亡,《六国论》:“是故燕虽小国而后亡”)。

反(反对)古者不可非(责怪,《逍遥游》:“举世非之而不加沮”),而循礼者不足(值得)多(称赞)。

”孝公曰:“善。

”以卫鞅为(以……为:把……任命为)左庶长【秦国官职,是上马治军,下马治民的军政首席大臣,秦国尚左,在左右庶长中,以左庶长为首。

】,卒(最终,《廉颇蔺相如列传》:“卒相与欢”)定(确定)变法之令。

令(命令)行(实行)于民期(jī一周年,《邹忌讽齐王纳谏》:“期年之后,虽欲言,无可进者”)年,秦民之(到,《鸿门宴》:“项伯乃夜驰之沛公军。

”)国都言(诉说)初令之不便者以(用)千数(计算)。

于是太子【秦始皇之前的太子不称皇太子,而是太子或公子】犯法。

卫鞅曰:“法之不行(推行),自上犯(触犯)之。

”将法(惩罚)太子。

太子,君嗣也(判断句),不可施刑(刑罚),刑其傅【即太子傅,古代又称太子太师、太子太傅、太子太保为“东宫三师”,都是太子的老师】公子虔,黥【黥刑,又称为墨刑。

在罪犯面部、耳后、颈项、手臂上刺后涂以墨的刑罚,是五刑中最轻的刑罚,汉文帝时废止。

五代后晋恢复,改称刺字,并与流刑结合使用,称为刺配,沿用至清】其师公孙贾。

明日(第二天),秦人皆趋(遵循)令。

行之十年,秦民大说(通假字,通“悦”,高兴。

《烛之武退秦师》:“秦伯说,与郑人盟。

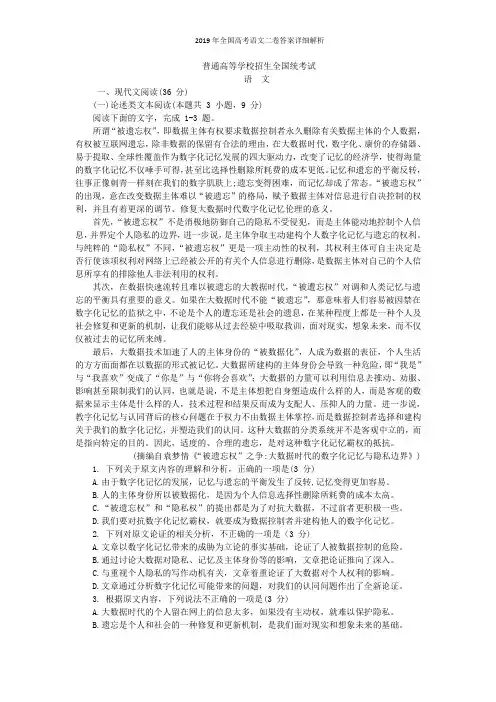

2019年全国高考语文二卷答案详细解析

普通高等学校招生全国统考试语文一、现代文阅读(36 分)(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)阅读下面的文字,完成 1-3 题。

所谓“被遗忘权”,即数据主体有权要求数据控制者永久删除有关数据主体的个人数据,有权被互联网遗忘,除非数据的保留有合法的理由,在大数据时代,数字化、康价的存储器、易于提取、全球性覆盖作为数字化记忆发展的四大驱动力,改变了记忆的经济学,使得海量的数字化记忆不仅唾手可得,甚至比选择性删除所耗费的成本更低。

记忆和遗忘的平衡反转,往事正像刺青一样刻在我们的数字肌肤上;遗忘变得困难,而记忆却成了常态。

“被遗忘权”的出现,意在改变数据主体难以“被遗忘”的格局,赋予数据主体对信息进行自决控制的权利,并且有着更深的调节、修复大数据时代数字化记忆伦理的意义。

首先,“被遗忘权”不是消极地防御自己的隐私不受侵犯,而是主体能动地控制个人信息,并界定个人隐私的边界,进一步说,是主体争取主动建构个人数字化记忆与遗忘的权利。

与纯粹的“隐私权”不同,“被遗忘权”更是一项主动性的权利,其权利主体可自主决定是否行使该项权利对网络上已经被公开的有关个人信息进行删除,是数据主体对自己的个人信息所享有的排除他人非法利用的权利。

其次,在数据快速流转且难以被遗忘的大教据时代,“被遭忘权”对调和人类记忆与遗忘的平衡具有重要的意义。

如果在大数据时代不能“被遗忘”,那意味着人们容易被因禁在数字化记忆的监狱之中,不论是个人的遭忘还是社会的遗息,在某种程度上都是一种个人及社会修复和更新的机制,让我们能够从过去经验中吸取救训,面对现实,想象未来,而不仅仅被过去的记忆所来缚。

最后,大数据技术加速了人的主体身份的“被数据化”,人成为数据的表征,个人生活的方方面面都在以数据的形式被记忆。

大数据所建构的主体身份会导致一种危险,即“我是”与“我喜欢”变成了“你是”与“你将会喜欢”;大数据的力量可以利用信息去推动、劝服、影响甚至限制我们的认同,也就是说,不是主体想把自身塑造成什么样的人,而是客观的数据来显示主体是什么样的人,技术过程和结果反而成为支配人、压抑人的力量。

2019年上海高三二模语文汇编(文言文二)(含答案分析及译文)(精校Word版)

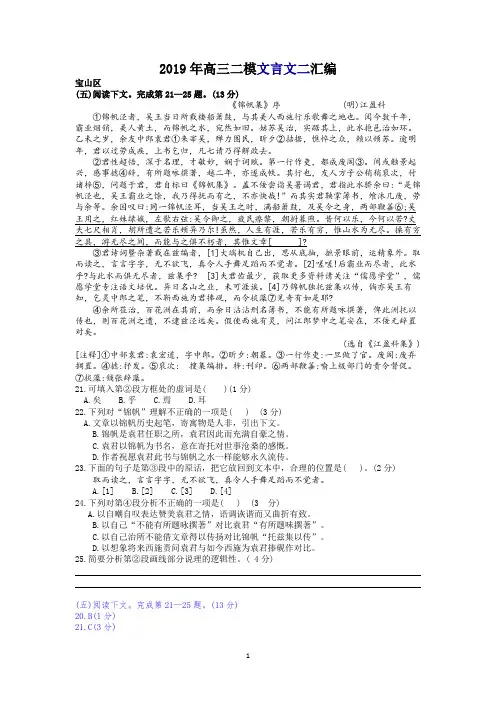

2019年高三二模文言文二汇编宝山区(五)阅读下文。

完成第21—25题。

(13分)《锦帆集》序 (明)江盈科①锦帆泾者,吴王当日所载楼船箫鼓,与其美人西施行乐歌舞之地也。

阅今数千年,霸业烟销,美人黄土,而锦帆之水,宛然如旧。

姑苏吴治,实踞其上,此水抱邑治如环。

乙未之岁,余友中郎袁君①来宰吴,殚力图民,昕夕②拮据,憔悴之众,赖以顿苏。

逾明年,君以过劳成疾,上书乞归,凡七请乃得解政去。

②君性超悟,深于名理,才敏妙,娴于词赋。

第一行作吏,都成废阁③。

间或触景起兴,感事摅④辞,有所题咏撰著,越二年,亦遂成帙。

其行也,友人方子公稍稍裒次,付诸梓⑤,问题于君,君自标曰《锦帆集》。

盖不佞尝诣吴署谒君,君指此水骄余曰:“是锦帆泾也,吴王霸业之馀,我乃得抚而有之,不亦快哉!”而其实君鞅掌簿书,飧沐几废,劳与余等。

余因叹曰:同一锦帆泾耳,当吴王之时,满船箫鼓,及吴令之身,两部鞭箠⑥;吴王用之,红妹绿娥,左歌右弦:吴令御之,疲民瘵黎,朝拊暮煦。

昔何以乐,今何以苦?丈夫七尺相肖,胡所遭之苦乐顿异乃尔!虽然,人生有涯,苦乐有穷,惟山水为无尽。

操有穷之具,游无尽之间,而能与之俱不朽者,其惟文章[ ]?③君诗词暨杂著载在兹编者,[1]大端机自己出,思从底抽,摭景眼前,运精象外。

取而读之,言言字字,无不欲飞,真令人手舞足蹈而不觉者。

[2]嗟嗟!后霸业而尽者,此水乎?与此水而俱无尽者,兹集乎? [3]夫君齿最少,获取更多资料请关注“儒愿学堂”,儒愿学堂专注语文培优。

异日名山之业,未可涯诶。

[4]乃锦帆独托兹集以传,倘亦吴王有知,乞灵中郎之笔,不靳西施为君捧砚,而令掞藻⑦见奇有如是耶?④余所莅治,百花洲在其前,而余日沾沾刑名簿书,不能有所题咏撰著,俾此洲托以传也,则百花洲之遭,不逮兹泾远矣。

假使西施有灵,问江郎梦中之笔安在,不佞无辞置对矣。

(选自《江盈科集》) [注释]①中部袁君:袁宏道,字中郎。

②昕夕:朝暮。

③一行作吏:一旦做了官。

文言文阅读-学易金卷:五年(2019-2023)高考语文真题分项汇编(新高考专用)(原卷版)

五年(2019-2023)年高考真题分项汇编专题04 文言文阅读〖2023年高考真题〗C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是()A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

14.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么?万代鉴。

”(节选自《唐太宗李卫公问对》)[注]靖:指李靖,唐代名将,封卫国公,世称李卫公。

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

夫为人□所□陷而欲胜□敌□不亦难乎□臣故曰无术焉□苻坚之类□是也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A.平易,指地形平坦,古代常用于描述地貌,也可用于描述人的性情,指性情温和。

B.闻金则止,金指敲击刁斗发出的声音,古代军队行动中听到鸣金信号就停止前进。

C.片善,文中指微小长处,其中的“片”与成语“片甲不留”中的“片”意思不同。

D.果,指实现、成为事实,与《桃花源记》中“未果,寻病终”的“果”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是()A.苻坚与谢玄隔淝水列阵,苻坚的部下认为,应当在淝水阻击,不让晋军渡河,苻坚则想让晋军先渡河上岸,再以铁骑逼杀晋军。

2019年高考全国2卷文言文试题及翻译

2019年高考全国2卷文言文试题及翻译史记·商君列传商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也,鞅少好刑名之学,事魏相公叔座。

公叔座知其贤,未及进。

会座病魏惠王亲往问病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿王举国而听之王即不听用鞅必杀之无令出境公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公..之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

公与语,数日不厌。

景监曰:“子何以中吾君?吾君之欢甚也。

”鞅曰:“吾以强国之术说君,君大说之耳。

”孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。

卫换曰:“疑行无名,疑事无功。

圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

”孝公曰:“善。

”“治世不一道,便国不法古。

故汤武..不循古而王,夏般不易礼而亡。

反古者不可非,而循礼者不足多。

”孝公曰:“善。

”以卫鞅为左庶长,卒定变法..之令。

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。

于是太子犯法。

卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥.其师公孙贾。

明日,秦人皆趋令。

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

于是以鞅为大良造。

居五年,秦人富强。

孝公使卫鞅将而伐魏。

卫鞅伏甲士而袭虏魏公子卬,因攻其军,尽破之以归秦。

魏惠王兵数破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和。

而魏随去安邑,徙都大梁,惠王日:“寡人恨不用公叔痤之言也。

”卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。

(节选自《史记·商君列传》)10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少有/奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/C.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听/用鞅必杀之/无令出境/D.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国/而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确一项是A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

2019年上海市高考语文试卷文言文阅读题及答案汇集

2019年上海市高考语文试卷文言文阅读题及答案汇集2019年上海市高考语文试卷文言文阅读题及答案汇集(三)阅读下面的作品,完成12—14题。

(8分)和徐都曹[南朝齐]谢眺宛洛佳遨游,春色满皇州。

结轸青郊路,回瞰苍江流。

日华川上动,风光草际浮。

桃李成蹊径,桑榆萌道周。

东都已俶载,言归望绿畴。

【注】徐都曹:徐勉。

都曹,官名。

宛洛:南阳和洛阳,这里指建康。

皇州:帝都,指建康。

结轸:停车。

俶载:指农事伊始。

12.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是()。

(1分)A.《乐府诗选》B.《古诗菁华》C.《诗余选集》D.《律诗集粹》13.下列关于本作品写作特点的说法不正确的一项是()。

(2分)A.叙述与写景结合B.寓情于景物之中C.用典而不失自然D.铺陈和比喻兼用14.你认为本作品哪一联写景写得最好?请赏析其妙处所在。

(5分)答案:(三)(8分)12.B(1分)13.D(2分)14.(5分)答案示例:我觉得“日华川上动,风光草际浮”一联写得最好。

这一联写日光遍布江上,青草沐浴着阳光,在微风中摆动。

其中“动”“浮”二字,捕捉精准,感受细腻,化虚为实,最有表现力。

阳光本是最难以捉摸的,作者却能抓住阳光落于江上、波光粼粼的画面,写出日光仿佛在江上跳跃的效果。

日光又落在草叶上,风吹草动,仿佛风也有了光,浮动在草际。

这一联描绘的画面清新灵动,明丽旖旎,我们读诗时也能感受到作者赏景的喜悦,很有感染力。

评分说明:选诗句和对诗句的赏析分别评分。

(四)阅读下文,完成第15—20题。

(19分)项经传公讳经,字诚之,号怡庵,襄毅公长子。

成化丁未成进士,明年,授南京福建道御史,奉命简阅内库。

内库向为豪贵人掌,公既至,循故实,稽录羨余,无敢冒利者。

比又视南城,南城肃然。

为御史者七年,倔强有父风。

升太平府知府。

至则叹曰:“嗟乎!太平,建康南屏也,实国家股肱郡,然民贫矣,不宽不可。

”于是身抚循之,流亡来归者万计。

移治临江。

2019年上海高考语文试卷+答案

2019上海高考语文试卷一积累应用 10分1.按要求填空。

(5分)(1)士不可以不弘毅,______________。

《〈论语〉七则》(2)______________,尽西风,季鹰归未?(辛弃疾《水龙吟·________》(3)《琵琶行》中,“______________,______________”两句形象地写出了琵琶声的轻快与冷涩。

2.按要求选择。

(5分)(1)学校举办诗词大赛,为激励选手,需张贴标语,以下内容合适的一项是()。

A.俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

B.花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

C.三十功名尘与土,八千里路云和月。

D.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

(2)将下列编号的语句依次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。

任何一幅画,都有一个最佳的观赏距离。

______________,______________,______________,距离太近,美感就会减弱甚至消失。

①隔着一定的距离才能见着美②距离本身能美化事物③更为准确地说A.③①②B.②①③C.②③①D.①②③二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)记忆与写作①我们一旦将“经验”区分为经历和对经历的体验,记忆在写作中究竟扮演何种角色,就不难理解了。

经历是无法即时描述的,更无法使之客观化。

我们所经历的事实,绝大部分转瞬即逝。

我们无法做到一边经历某件事,一边将它书写出来。

因此我们也可以这样说,作家所描述的经历无一例外都是记忆中的经历。

②很多研究者都注意到了经历与写作之间的“时间距离”,将这种距离的作用极端化和简单化。

看来也没什么道理。

有一种说法,作家将个人的经历在记忆中保存得越久,写作将会越客观,就如同封在坛子里的酒,时间越长,其味道越醇正。

如果情况果真如此,每位作家想必都应该在弥留之际才开始自己的创作。

不过这样的说法也提醒我们,将刚刚经历的事件立刻表达出来,的确更容易受到社会意识以及作家个人的偏见、习惯、写作目的的影响。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2023年上海高考文言文(五)阅读下文,完成第21—24题。

(11分)游京师郭南废园记(清)汪琬①出宣武门,横径菜市,穿尾巷而南,得废地数亩,有胜国时民家故园在焉。

予居京师十年,游其地者屡矣,最后偕二三子会饮于此,箕踞偃松之下,相羊杂花之间。

予与二三子皆乐之,日中而往,及晡而后返。

②予乃告二三子曰:“昔孔子乐以忘忧,子渊氏箪瓢陋巷,不改其乐,此皆至人。

惟道德之适而性命之安,是以无所往而不乐也。

至于吾党则不然,学焉而不足,养焉而不充,纷纷然劫之以忧患,而济之以私欲,斯二者日相寻而未已,则其所不乐者不既多乎?苟非有所寄焉,亦何以逌然①而笑,洒然而歌,悠然而有会心也哉!”③然则吾与二三子取酒以为欢,撷芳以为玩,盖亦出于无聊之思,不得已而寄诸斯园以相乐也,非所谓乐其乐者也。

夫必能乐其乐,然后命之曰“至人”。

[注]①逌然:闲适自得的样子。

21.赏析第②自然段划线句的表达效果。

(3分)“逌然而笑”“洒然而歌”“悠然而有会心”构成排比,突出游园时闲适自得的情态,“笑”“歌”“会心”表现快乐的心情渐次朗然,有层进意味。

全句以反问语气,慨叹有所寄托才能快乐,发人深思。

得分明细:(1)排比1分,若没有“排比”这个修辞术语,则需要在语意上表达出排比的意思,如“三句话结构相似”。

整散结合、长短句结合不给分。

(2)反问(感叹)1分。

(3)感情内涵,比如,有所寄托、闲适、豁达,1分。

要有具体文本内容,如果太过空,不得分。

如果将意思理解为与原文相反的“无所寄托而快乐”不得分。

(4)情感的三层递进,1分,基本无人写出。

22.以下对本文分析正确的一项是()。

(3分)BA.作者借游园经历记叙在京师期间的闲适生活。

B.叙事、议论衔接自然,情趣与理趣融为一炉。

C.作者以游园为契机,向友人讲授求学之道。

D.语言简洁明朗,句式参差多变,富有气势。

23.结合全文,分析作者关于“乐”的两重境界的认识。

(5分)作者区分了“有所寄”之乐和“至人”之乐两重境界,世俗之人因为学养不足,忧患欲望太多,容易引起诸多不快乐,需要通过寄托于物获得快乐。

这是“有所寄”之乐。

而孔子、颜渊安贫乐道,超然物外,无往而不乐,这是“至人”之乐,作者认为以“有所寄”获得快乐的人应当去追求“至人”之乐。

评分标准:两重境界阐释2分:寄托外物/游园之乐/闲适之乐;圣人之乐/至人之乐/圣贤之乐。

进一步指出具体特征2分:学养不足,欲望太多;安贫乐道/无往不乐。

区分高下1分:作者推崇“至人”之乐。

2022年上海阅读下文,完成下面小题。

庄达甫《摄山采药图》序(清)张惠言①始余见达甫图其貌,取杜甫诗题之日《看剑引杯》①。

时达甫方壮年,锐意天下事,议论慷慨,豪气见于眉目间。

迄今十八九年,屡困场屋,益衰且病。

以孝廉方正举,有司欲以应召用,固辞不赴,遂不复应进士举。

而更为图,日《摄山采药》。

或以告余日:“达甫殆无意于世也夫?”余闻而疑之。

古之君子,汲汲忱乐于天下者,诚以道存也。

道苟存,不以遇不遇异其志,又不当以吾身之衰而有自安之心。

达甫年未五十,道之行不行未可知,纵不得于今,亦当有以见于后,而区区摄生②之谋哉?与向所闻于达甫者颇大异。

②然余窃尝论国家之用人,如臾柎、扁鹊之蓄百药焉,取之必择其地,聚之必当其时,储之必备其物。

一旦有用,出之笼中而不匱為者,其求预也。

事方其急而号之山泽之间,其捆载而来者,必柴胡、桔梗也,人参、紫芝、丹砂、石乳,未有能致者焉,人参、紫芝、丹砂、石乳之用,而投以柴胡、桔梗,其不足以愈病而速之死也明甚。

见柴胡、桔梗之不足以愈病,而以为天下之药皆若是,其惑岂细耶?③若是者曾不足以当庸医,而俨然任国家,进退天下士,自以为得之。

世有臾树、扃鹊,宁不为大忧耶?余又疑以为达甫之意或出于此。

然吾闻古之有道之士,盖有重治其精神而易③天下者,吾未尝学之也,达甫傥④闻之欤?序其事,姑以问之。

【注】①看剑引杯:出自杜甫诗句“检书烧烛短,看剑引杯长”。

②摄生:养生。

③易:轻视。

④傥:或许。

22.可填入第②段横线处的一项是()A.耳B.矣C.耶D.也23.对第①段写到庄达甫两幅自画像的分析,不正确的一项是()A.两幅画具有强烈的对比意味B.两幅画反映出画家的境遇变化C.对两幅画的解说引出了下文D.对两幅画的解说意在表达友情24.第②段借药材说理,颇具特色,请加以赏析。

25.作者对庄达甫的情感态度比较复杂,请结合全文加以分析。

22.D 23.D 24.第②段以类比进行说理。

以医生储药用药分别比国家储备使用人才,又用普通药材、珍贵药材比庸才和真才,并借对药材储备、使用的结果比国家选用真才不足的后果。

全段说理通俗,生动形象,层层推进,发人深思。

25.作者对庄达甫从锐意天下事到无意功名的变化感到惋惜;作者通过批评朝廷用人失当,表达对庄达甫一定程度的理解;作者借古人的人生观,委婉批评了庄达甫的消极态度;作者认为其年未五十,还有行道的机会,表达了对庄达甫的规劝和激励。

【解析】22.本题考查文言语气词。

A. “耳”是句末感叹语气词,表陈述语气;B. “矣”是句末感叹语气词,表陈述语气;C. “耶”是句末感叹语气词,表反问语气。

D.“也”可用语句中,也可用于句末,用于句中表停顿,用于句末表多种语气。

段中横线处为句中停顿,不能用句尾语气助词,所以只能用“也”,表句中停顿。

故选D。

23.本题考查理解文章内容。

D.分析不正确。

原文两幅画都是达甫先生自画像,表达自己的志趣或生活境况,不是送人之作,也没有友情之说了。

故选D。

24.本题考查写法特点。

结合第②段“如臾树、扁鹊之蓄百药焉,取之必择其地,聚之必当其时,储之必备其物。

一旦有用,出之笼中而不匮焉者,其求预也”可知,这里运用类比说理的方法,以医生储药用药分别比国家储备使用人才;结合“事方其急而号之山泽之间,其捆载而来者,必柴胡、桔梗也,人参、紫芝、丹砂、石乳,未有能致者焉,人参、紫芝、丹砂、石乳之用,而投以柴胡、桔梗,其不足以愈病而速之死也明甚”可知,作者又用“柴胡、桔梗”等普通药材、“人参、紫芝、丹砂、石乳”等珍贵药材比庸才和真才,并借对药材储备、使用的结果比国家选用真才不足的后果;据此可知,全段说理通俗易懂,生动形象,层层推进,发人深思。

25.本题考查理解作者情感态度。

结合第①段“时达甫方壮年,锐意天下事,议论慷慨,豪气见于眉目间”“迄今十八九年,屡困场屋,益衰且病。

以孝廉方正举,有司欲以应召用,固辞不赴,遂不复应进士举。

而更为图,曰《摄山采药》”可知,作者对庄达甫从锐意天下事到无意功名的变化感到惋惜;结合第①段“达甫年未五十,道之行不行未可知,纵不得于今,亦当有以见于后,而区区摄生之谋哉?与向所闻于达甫者颇大异”可知,作者认为庄达甫年未至五十,还有实现心中理想抱负的机会,表达了对庄达甫的规劝和激励;结合第②段“然余窃尝论国家之用人也,如臾、扁鹊之蓄百药焉,取之必择其地,聚之必当其时,储之必备其物……”可知,作者通过含蓄委婉地批评朝廷用人失当,来表达对庄达甫一定程度的理解;结合第③段“然吾闻古之有道之士,盖有重治其精神而易天下者,吾未尝学之也,达甫傥闻之欤”可知,作者借古人的人生观,委婉批评了庄达甫的消极态度。

【点睛】参考译文:我起初看见庄达甫先生自画像,便借用杜甫诗歌句命名是《看剑引杯》。

那时庄达甫先生刚到壮年,对天下大小事颇有新见解,议论事情情绪激昂,可以从其眉目之间看见其豪壮之气。

到现在已经十八、十九年了,达甫先生多年居住在山野茅屋,慢慢地地衰老下来,而且经常生病。

被举荐为孝廉方正,官府想要招用他,他坚决辞谢不赴命,于是也就不参加进士科考试了。

于是改变追求画起了画,画了一幅《摄山采药》的画作。

有人跟我问过这样的话:达甫先生是想要出世了吗?我听了很怀疑这句话。

古代的君子,对天下的快乐与忧虑很是牵念,的确靠的是心中的“道”。

道如果存在,那就不会因为受不受到重用而改变他的志向,也不会因为身体逐渐衰弱有了自谋安乐的心。

达甫年龄还未达到五十岁,心中的政治理想能不能实现还未可知;即使现在不行,以后也可能成功,怎么能现在就追求养生呢?这和我之前听闻的达甫先生相差甚远啊!然而我私下里曾经比喻国家用人之道,就像臾柎、扁鹊储存百药一样,一定在合适的时间、地点采集药材,在合适的时间和地点储存药材,而且储藏药材一定储备充足。

一旦需要使用,就能把它从药篮中拿出来,而且也不会匮乏,求的就是防范于未然。

如果事情紧急,命令人在山野之间采药,人们带回来很多东西,那么带回来的一定是柴胡,桔梗之类的。

像是人参、紫芝、丹砂、石乳,便不会有人能够采到。

人参、紫芝、丹砂、石乳等药材的功能,却用柴胡,桔梗来充用,那么药材不仅不能够治愈病情反而会加速死亡。

看见柴胡、桔梗不能够治病,就认为天下的药材都是这样,它们使人疑惑的地方难道很小吗?如果是这样的人连庸医都不能够担任,却道貌岸然地担任国家职务,进用和废黜天下的士人,还自认为对他们任用得当。

世上有了臾树,扁鹊难道就不为天下而担忧了吗?我又疑惑达甫的意思是不是就出于此呢。

然而我听闻古代有抱负的学士,大概有大治他们的精神以改变天下局势的人,我不曾学习过。

达甫先生是否听闻过呢?我把这件事写下来,姑且先向达甫先生询问。

2021年(五)阅读下文,完成第21—24题。

(11分)虔州柏林温氏书楼记[北宋]李觏①南川自豫章右上,其大州曰吉,又其大曰虔。

二州之赋贡与其治讼,世以为剧,则其民氓众夥可识已。

□□吉多君子,执瑞玉登降帝所者接迹①,虔无有也。

疑其去京愈远,风化之及者愈疏,乘其丰富,以放于逸欲,宜矣。

②故人许某踵予门,道虔州石城进士温某之为人曰:“温君少时,求禄而莫之得,慨然自谓:‘________’乃图山泉美好处,莫居柏林,因作讲学堂,房数十其楹。

凡书在国子监者,皆市取,且为楼以藏之。

孜孜以教子弟、礼宾客为己任。

”许君,不妄人也,今其所称,与向之疑者不类,是虔之福欤。

③自古圣人之德业,举在于书。

圣人者,非其智造而巧为之也,天之常道,地之常理,万物之常情也。

天地万物之常而圣人顺之,发乎言,见乎行事。

今温君聚书勤勤,是有意于圣人。

有意于圣人,则岂一家而已,邻里乡党庶乎偃伏②之矣。

然则虔人之成大名、至大官,盖未易知,尚何吉之愧哉?④柳子厚于楚越间山水,如小丘、小石潭、袁家渴、石渠、石涧犹有记,以启好游者。

今有人为藏书之楼,非特山水之胜,记之以启好书者,不亦可乎?子欲一至栏边,四顾天外,江山进前,文史相对。

清风兮我扇,白云兮我盖。

召屈原于湘鱼之口,呼李白于海鲸之背。

漱宝玉之余润,拭明珠使去颣③。

酒酣兴尽,交揖而退。

其乐可言耶?而未之得也。

⑤皇祐五年秋七月庚子记。

【注释】①执瑞玉登降帝所者接迹:意思是在朝廷做官的人接连不断。

②偃伏:这里用来比喻道德教化产生的影响。

③颣:疵病,缺点。

21.可填入第①段方框处的一项是()(1分)A.虽然B.以是C.若然D.于是22.适合填入第②段画线处的一项是()(2分)A.与其有誉于前,孰若无毁于其后。