上海10——11年高考写景类文言文解析

上海高考真题文言文汇编(2010-2019,春考+秋考,附答案译文)

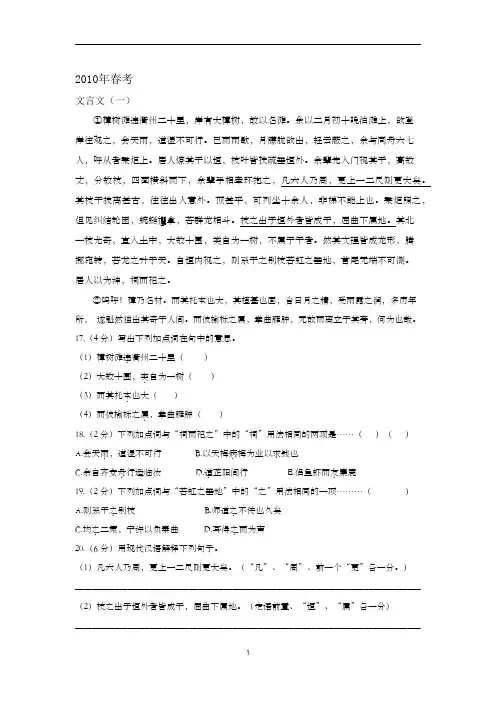

2010年春考文言文(一)①樟树滩违衢州二十里,岸有大樟树,故以名滩。

余以二月初十晚泊滩上,欲登岸往观之,会天雨,道湿不可行。

已而雨歇,月朦胧欲出,轻云蔽之,余与同舟六七人,呼从者秉炬上。

居人燎其干以垣,枝叶皆扶疏垂垣外。

余辈先入门视其干,高数丈,分数枝,四面横斜而下,余辈手相牵环抱之,凡六人乃周,更上一二尺则更大矣。

其枝干披离甚古,往往出人意外。

顶甚平,可列坐十余人,非梯不能上也。

秉炬照之,但见纠结轮囷,蜿蜒攫拿,若群龙相斗。

枝之出于垣外者皆成干,屈曲下属地。

其北一枝尤奇,直入土中,大数十围,类自为一树,不属于干者。

然其文理皆成龙形,腾挪宛转,若龙之升于天。

自垣内视之,则系干之别枝若虹之垂地,首尾无端不可测。

居人以为神,祠而祀之。

②呜呼!樟乃名材。

而其托本也大,其植基也固,含日月之精,受雨露之润,多历年所,遂魁然独出其奇于人间。

而彼榆栎之属,拳曲臃肿,无故而离立于其旁,何为也哉。

17.(4 分)写出下列加点词在句中的意思。

(1)樟树滩违.衢州二十里()(2)大数十围,类.自为一树()(3)而其托本.也大()(4)而彼榆栎之属.,拳曲臃肿()18.(2 分)下列加点词与“祠而祀之”中的“祠”用法相同的两项是……()()A.会天雨.,道湿不可行B.以夭梅病.梅为业以求钱也C.余自齐安舟.行适临汝D.道.芷阳间行E.侣鱼虾而友.麋鹿19.(2 分)下列加点词与“若虹之垂地”中的“之”用法相同的一项………()A.则系干之.别枝B.师道之.不传也久矣C.均之.二策,宁许以负秦曲D.耳得之.而为声20.(6 分)用现代汉语解释下列句子。

(1)凡六人乃周,更上一二尺则更大矣。

(“凡”、“周”、前一个“更”各一分。

)_______________________________________________________________________________ (2)枝之出于垣外者皆成干,屈曲下属地。

上海高考文言文阅读精选题带答案

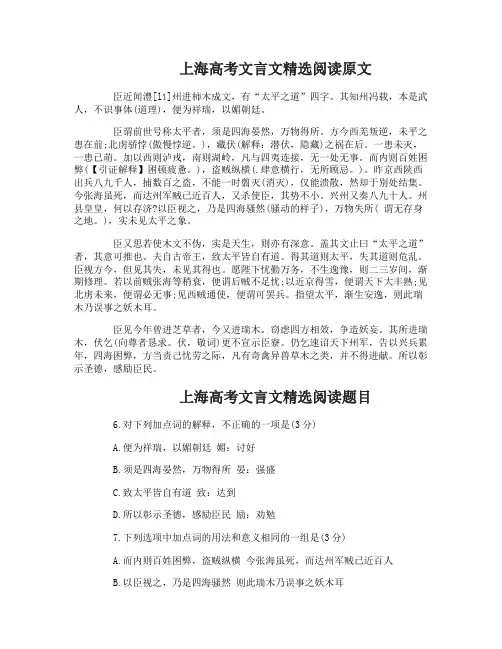

上海高考文言文精选阅读原文臣近闻澧[lǐ]州进柿木成文,有“太平之道”四字。

其知州冯载,本是武人,不识事体(道理),便为祥瑞,以媚朝廷。

臣谓前世号称太平者,须是四海晏然,万物得所。

方今西羌叛逆,未平之患在前;北虏骄悖(傲慢悖逆。

),藏伏(解释:潜伏,隐藏)之祸在后。

一患未灭,一患已萌。

加以西则泸戎,南则湖岭,凡与四夷连接,无一处无事。

而内则百姓困弊(【引证解释】困顿疲惫。

),盗贼纵横(.肆意横行,无所顾忌。

)。

昨京西陕西出兵八九千人,捕数百之盗,不能一时翦灭(消灭),仅能溃散,然却于别处结集。

今张海虽死,而达州军贼已近百人,又杀使臣,其势不小。

兴州又奏八九十人。

州县皇皇,何以存济?以臣视之,乃是四海骚然(骚动的样子),万物失所( 谓无存身之地。

),实未见太平之象。

臣又思若使木文不伪,实是天生,则亦有深意。

盖其文止曰“太平之道”者,其意可推也。

夫自古帝王,致太平皆自有道。

得其道则太平,失其道则危乱。

臣视方今,但见其失,未见其得也。

愿陛下忧勤万务,不生逸豫,则二三岁间,渐期修理。

若以前贼张海等稍衰,便谓后贼不足忧;以近京得雪,便谓天下大丰熟;见北虏未来,便谓必无事;见西贼通使,便谓可罢兵。

指望太平,渐生安逸,则此瑞木乃误事之妖木耳。

臣见今年曾进芝草者,今又进瑞木。

窃虑四方相效,争造妖妄。

其所进瑞木,伏乞(向尊者恳求。

伏,敬词)更不宣示臣寮。

仍乞速诏天下州军,告以兴兵累年,四海困弊,方当责己忧劳之际,凡有奇禽异兽草木之类,并不得进献。

所以彰示圣德,感励臣民。

上海高考文言文精选阅读题目6.对下列加点词的解释,不正确的一项是(3分)A.便为祥瑞,以媚朝廷媚:讨好B.须是四海晏然,万物得所晏:强盛C.致太平皆自有道致:达到D.所以彰示圣德,感励臣民励:劝勉7.下列选项中加点词的用法和意义相同的一组是(3分)A.而内则百姓困弊,盗贼纵横今张海虽死,而达州军贼已近百人B.以臣视之,乃是四海骚然则此瑞木乃误事之妖木耳C.若使木文不伪,实是天生,则亦有深意得其道则太平,失其道则危乱D.以近京得雪,便谓天下大丰熟告以兴兵累年8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

上海10-11年高考写景类文言文解析

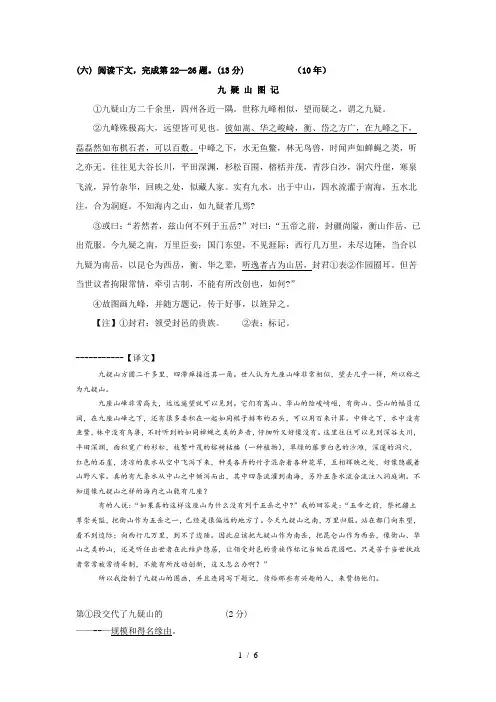

(六) 阅读下文,完成第22—26题。

(13分) (10年)九疑山图记①九疑山方二千余里,四州各近一隅。

世称九峰相似,望而疑之,谓之九疑。

②九峰殊极高大,远望皆可见也。

彼如嵩、华之峻崎,衡、岱之方广,在九峰之下,磊磊然如布棋石者,可以百数。

中峰之下,水无鱼鳖,林无鸟兽,时闻声如蝉蝇之类,听之亦无。

往往见大谷长川,平田深渊,杉松百围,榕栝并茂,青莎白沙,洞穴丹崖,寒泉飞流,异竹杂华,回映之处,似藏人家。

实有九水,出于中山,四水流灌于南海,五水北注,合为洞庭。

不知海内之山,如九疑者几焉?③或曰:“若然者,兹山何不列于五岳?”对曰:“五帝之前,封疆尚隘,衡山作岳,已出荒服。

今九疑之南,万里臣妾;国门东望,不见涯际;西行几万里,未尽边陲,当合以九疑为南岳,以昆仑为西岳,衡、华之辈,听逸者占为山居,封君①表②作园囿耳。

但苦当世议者拘限常情,牵引古制,不能有所改创也,如何?”④故图画九峰,并随方题记,传于好事,以旌异之。

【注】①封君:领受封邑的贵族。

②表:标记。

-----------【译文】九疑山方圆二千多里,四滞瘅接近其一角。

世人认为九座山峰非常相似,望去几乎一样,所以称之为九疑山。

九座山峰非常高大,远远遥望就可以见到。

它们有嵩山、华山的险峻崎岖,有衡山、岱山的幅员辽阔,在九座山峰之下,还有很多委积在一起如同棋子排布的石头,可以用百来计算。

中锋之下,水中没有鱼鳖,林中没有鸟兽,不时听到的如同禅蝇之类的声音,仔细听又好像没有。

这里往往可以见到深谷大川,平田深渊,面积宽广的杉松,枝繁叶茂的榕树栝楼(一种植物),翠绿的藤萝白色的沙滩,深邃的洞穴,红色的石崖,清凉的泉水从空中飞泻下来,种类各异的竹子混杂着各种花草,互相辉映之处,好像隐藏着山野人家。

真的有九条水从中山之中倾泻而出,其中四条流灌到南海,另外五条水流合流注入洞庭湖。

不知道像九疑山之样的海内之山能有几座?有的人说:“如果真的这样这座山为什么没有列于五岳之中?”我的回答是:“五帝之前,祭祀疆土尊崇关隘,把衡山作为五岳之一,已经是很偏远的地方了。

上海三校生高考近十年考过的语文文言文

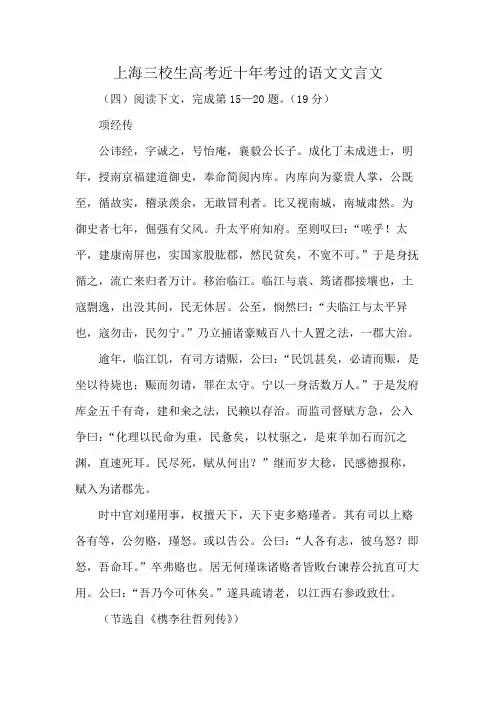

上海三校生高考近十年考过的语文文言文(四)阅读下文,完成第15—20题。

(19分)项经传公讳经,字诚之,号怡庵,襄毅公长子。

成化丁未成进士,明年,授南京福建道御史,奉命简阅内库。

内库向为豪贵人掌,公既至,循故实,稽录羨余,无敢冒利者。

比又视南城,南城肃然。

为御史者七年,倔强有父风。

升太平府知府。

至则叹曰:“嗟乎!太平,建康南屏也,实国家股肱郡,然民贫矣,不宽不可。

”于是身抚循之,流亡来归者万计。

移治临江。

临江与袁、筠诸郡接壤也,土寇剽逸,出没其间,民无休居。

公至,悯然曰:“夫临江与太平异也,寇勿击,民勿宁。

”乃立捕诸豪贼百八十人置之法,一郡大治。

逾年,临江饥,有司方请赈,公曰:“民饥甚矣,必请而赈,是坐以待毙也;赈而勿请,罪在太守。

宁以一身活数万人。

”于是发府库金五千有奇,建和籴之法,民赖以存治。

而监司督赋方急,公入争曰:“化理以民命为重,民惫矣,以杖驱之,是束羊加石而沉之渊,直速死耳。

民尽死,赋从何出?”继而岁大稔,民感德报称,赋入为诸郡先。

时中官刘瑾用事,权擅天下,天下吏多赂瑾者。

其有司以上赂各有等,公勿赂,瑾怒。

或以告公。

公曰:“人各有志,彼乌怒?即怒,吾命耳。

”卒弗赂也。

居无何瑾诛诸赂者皆败台谏荐公抗直可大用。

公曰:“吾乃今可休矣。

”遂具疏请老,以江西右参政致仕。

(节选自《槜李往哲列传》)【注】羡余:赋税的盈余。

15.写出下列加点词在句中的意思。

(2分)(1)循故实(2)比又视南城16.为下列句中加点词选择释义正确的一项。

(2分)(1)稽录羡余()A.登记B.仔细C.核查D.延迟(2)无敢冒利者()A.侵犯B.贪占C.冒充D.盗窃17.把第段画线句译成现代汉语。

(5分)民饥甚矣,必请而赈,是坐以待毙也;赈而勿请,罪在太守。

宁以一身活数万人。

18.用“/”为第段画线部分断句。

(3分)19.第段分别写项经治理太平府和临江府,采用了不同的策略,请分析其原因。

(3分)20.第段写到“监司督赋方急”,项经与他论理,很有说服力,请加以分析。

上海市高考语文文言文专题讲解分析

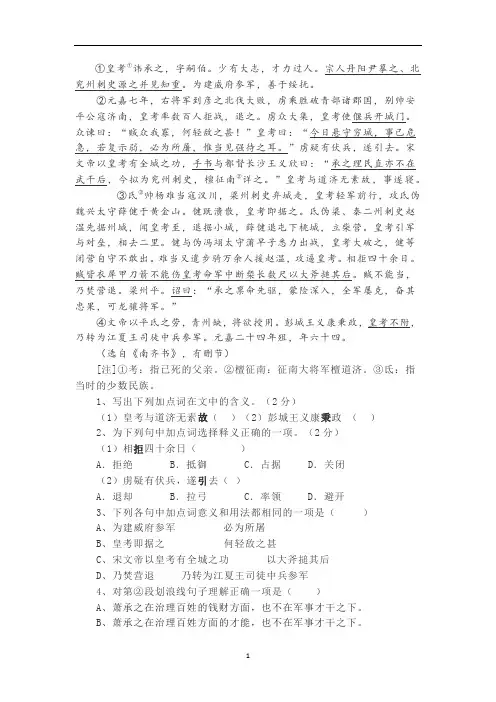

①皇考①讳承之,字嗣伯。

少有大志,才力过人。

宗人丹阳尹摹之、北兖州刺史源之并见知重。

为建威府参军,善于绥抚。

②元嘉七年,右将军到彦之北伐大败,虏乘胜破青部诸郡国,别帅安平公寇济南,皇考率数百人拒战,退之。

虏众大集,皇考使偃兵开城门。

众谏曰:“贼众我寡,何轻敌之甚!”皇考曰:“今日悬守穷城,事已危急,若复示弱,必为所屠,惟当见强待之耳。

”虏疑有伏兵,遂引去。

宋文帝以皇考有全城之功,手书与都督长沙王义欣曰:“承之理民直亦不在武干后,今拟为兖州刺史,檀征南②详之。

”皇考与道济无素故,事遂寝。

③氐③帅杨难当寇汉川,梁州刺史弃城走,皇考轻军前行,攻氐伪魏兴太守薛健于黄金山。

健既溃散,皇考即据之。

氐伪梁、秦二州刺史赵温先据州城,闻皇考至,退据小城,薛健退屯下桃城,立柴营。

皇考引军与对垒,相去二里。

健与伪冯翊太守蒲早子悉力出战,皇考大破之,健等闭营自守不敢出。

难当又遣步骑万余人援赵温,攻逼皇考。

相拒四十余日。

贼皆衣犀甲刀箭不能伤皇考命军中断槊长数尺以大斧搥其后。

贼不能当,乃焚营退。

梁州平。

诏曰:“承之禀命先驱,蒙险深入,全军屡克,奋其忠果,可龙骧将军。

”④文帝以平氐之劳,青州缺,将欲授用。

彭城王义康秉政,皇考不附,乃转为江夏王司徒中兵参军。

元嘉二十四年殂,年六十四。

(选自《南齐书》,有删节)[注]①考:指已死的父亲。

②檀征南:征南大将军檀道济。

③氐:指当时的少数民族。

1、写出下列加点词在文中的含义。

(2分)(1)皇考与道济无素故()(2)彭城王义康秉政()2、为下列句中加点词选择释义正确的一项。

(2分)(1)相拒四十余日()A.拒绝B.抵御C.占据D.关闭(2)虏疑有伏兵,遂引去()A.退却 B.拉弓 C.率领 D.避开3、下列各句中加点词意义和用法都相同的一项是()A、为建威府参军必为所屠B、皇考即据之何轻敌之甚C、宋文帝以皇考有全城之功以大斧搥其后D、乃焚营退乃转为江夏王司徒中兵参军4、对第②段划浪线句子理解正确一项是()A、萧承之在治理百姓的钱财方面,也不在军事才干之下。

2011年高考全国大纲卷 文言文阅读答案及全解释

3

熊鼎将他们全部迁到长江和淮河之间, 熊鼎将他们全部迁到长江和淮河之间,百姓 才安定下来。平阳知州梅镒犯贪赃罪, 才安定下来。平阳知州梅镒犯贪赃罪,不停 地分辩,几百个平民都申诉知州无罪。 地分辩,几百个平民都申诉知州无罪。熊鼎 正要听从,有一个小吏禀告道: 正要听从,有一个小吏禀告道:“如果释放 了知州,问起我们徇私故纵罪来怎么办? 了知州,问起我们徇私故纵罪来怎么办?” 熊鼎叹气说: 法律是用来诛杀罪人的, 熊鼎叹气说:“法律是用来诛杀罪人的,我 敢因为怕被责罚,而诛杀无辜吗! 敢因为怕被责罚,而诛杀无辜吗!”释放了 梅镒,将情况上奏皇帝,皇帝回复照此执行。 梅镒,将情况上奏皇帝,皇帝回复照此执行。 宁海平民陈德仲支解了黎异, 宁海平民陈德仲支解了黎异,黎异的妻子多 次投诉不得伸冤。熊鼎就逮捕了陈德仲, 次投诉不得伸冤。熊鼎就逮捕了陈德仲,审 讯得知实情,立刻就治了他的罪。 讯得知实情,立刻就治了他的罪。

Page 7

7

2)帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。 )帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。

译文:皇帝派遣使者慰劳,赐给裘 皇帝派遣使者慰劳, 皇帝派遣使者慰劳 皮衣服和帽子, 皮衣服和帽子,又派中使赵成宣召 熊鼎。 熊鼎。 解析:译出大意给3分:“裘帽”、 “复遣”两处,每译对一处给1分。

Page 6

6

11.(1)鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。 ( )鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。

译文:熊鼎到任,奏请罢免不称职 熊鼎到任, 熊鼎到任 的官员数十人,各个部门安定清平。 的官员数十人,各个部门安定清平 解析:译出大意给2分:“奏罢”、 “有司”、“列部”三处,每译对 一处给1分。

Page 4

4

Page 5

2011年高考各地语文试卷文言文阅读试题及答案解析

2011年高考各地语文试卷文言文阅读试题及答案解析(全国新课标卷)(一)文言文阅读(19分)阅读下面的文言文,文成4-7题。

何灌,字仲源,开封祥符人。

武选登第,为河东从事。

经略使韩缜语之曰:“君奇士也,他日当据吾坐。

”为府州、火山军巡检。

辽人常越境而汲,灌亲申画界堠,遏其来,忿而举兵犯我。

灌迎高射之,发辄中,或著崖石皆没镞,敌惊以为神,逡巡敛去。

后三十年,契丹萧太师与灌会,道曩事,数何巡检神射,灌曰:“即灌是也。

”萧矍然起拜。

为河东将,与夏人遇,铁骑来追,灌射皆彻甲,至洞胸出背,叠贯后骑,羌惧而引却。

张康国荐于徽宗,召对,问西北边事,以笏画御榻,指坐衣花纹为形势。

帝曰:“敌在吾目中矣。

” 提点河东刑狱,迁西上阁门使、领威州刺史、知沧州。

以治城鄣功,转引进使。

诏运粟三十万石于并塞三州,灌言:“水浅不胜舟,陆当用车八千乘,沿边方登麦,愿以运费增价就籴之。

”奏上,报可。

未几,知岷州,引邈川水溉间田千顷,湟人号广利渠。

徙河州,复守岷,提举熙河兰湟弓箭手。

入言:“若先葺渠引水,使田不病旱,则人乐应募,而射士之额足矣。

”从之。

甫半岁,得善田二万六千顷,募士七千四百人,为他路最。

陪辽使射玉津园,一发破的,再发则否。

客曰:“太尉不能耶?”曰:“非也,以礼让客耳。

”整弓复中之,观者诵叹,帝亲赐酒劳之。

迁步军都虞候。

金师南下,悉出禁旅付梁方平守黎阳。

靖康元年正月二日,次滑州,方平南奔,灌亦望风迎溃。

黄河南岸无一人御敌,金师遂直叩京城。

灌至,乞入见,不许,而令控守西隅。

背城拒战凡三日,被创,没于阵,年六十二。

(节选自《宋史?何灌传》)4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)A.辽人常越境而汲汲:取水。

B.灌迎高射之,发辄中迎:面对。

C.敌惊以为神,逡巡敛去敛:躲藏。

D.铁骑来追,灌射皆彻甲彻:穿透。

答案:C 解析:敛,退缩,收缩。

5.以下各组句子中,全都表明何灌行事有成的一组是(3分)①灌亲申画界堠,遏其来②或著崖石皆没镞③至洞胸出背,叠贯后骑④愿以运费增价就籴之⑤得善田二万六千顷⑥陪辽使射玉津园,一发破的A.①②⑤ B.①③④ C.②④⑥ D.③⑤⑥答案:D 解析:①敌人还是侵犯了边境;②是有时;④是奏章的内容。

上海市历年高考文言语段中句子翻译(参考答案)

上海市历年高考文言语段中句子翻译(参考答案)上海市历年高考文言语段中的句子翻译参考答案(1)对与错的是知识,不对与错的是愚蠢。

(1992)肯定对的,否定错的,叫做聪明;否定对的,肯定错的,叫做愚蠢。

(2)不死而死,以形求脱也(1992)没有死却装死,以装死的样子来求得逃脱。

(1)与其不逊也宁固(1993)与其骄纵,无宁固陋(2)服侍世界,服侍天子的邪恶?(1993)驱使世界各地的人支持皇帝?(1)贫穷、饥饿、无聊、渴望购买。

(1994)(我)困窘饥饿没有依靠,(元军)悬赏捉拿(我)有很紧急。

(2)闻玮利牛羊而师不整。

(1994)得知曹玮贪牛羊之利而部队散乱(1)金块珠砾。

(1995)视黄金为土块,视珍珠为石头(砾石和碎瓦)。

(1995)我只抓到那些违背自己命运的人。

(3)谁不是杰?(1995)没有夏洁,谁能做这样的事?(1)村里的一个好青年驯养一只虫子。

(1996)在村子里,一个爱挑剔的年轻人驯养了一个织工。

(2)打电话给医生,尤其如此。

(1996)打电话给医生,询问为什么(1)从疼痛中学习,以及疼痛的程度(1997)悲痛的心情平静下来后,再回想当时遭受痛悲的情景,该是多么痛苦的啊!或:一个人遭受痛苦之后,再回想当时的痛苦,更加悲痛。

(2)道其不济夫。

(1997)我的主张大概不能实现了。

(1)鼠度其无他技。

(1998)老鼠估计它(海狸)没有其他技能(关键词“Du”、“he”、“skill”)(2),所以它最终不会羞辱愚蠢的僧侣和外行的剥皮和凿毛。

(1998)因此,他们永远不会被愚蠢的僧侣和庸俗的学者羞辱。

(1)当兵以为他会的。

(1999)最终任命他为将军。

(1)它不是直的(2000年春季)最终不要她的钱(重点词“竟”“索”“直”)(2)皆袖瓦砾遮道伺之(2000春)他们都把瓷砖和石头藏在袖子里,挡住路等他1(1)你父亲是个官员。

他经常在晚上点蜡烛,管理官方书籍。

他经常消除数百次叹息(2000年秋)你父亲为官时,常常(或:曾经)在晚上点灯处理官府的文书,多次停下来叹息。

2011年高考各地语文试卷文言文阅读试题及翻译解析(二)

2011年⾼考各地语⽂试卷⽂⾔⽂阅读试题及翻译解析(⼆)(安徽卷)⼆、(32分)阅读下⾯的⽂⾔⽂,完成4~7题。

万贞⽂先⽣传[清]全祖望贞⽂先⽣万斯同,字季野,鄞⼈也,户部郎泰第⼋⼦。

少不驯,弗肯帖帖随诸兄,所过多残灭,诸兄亦忽之。

户部思寄之僧舍,已⽽以其顽,闭之空室中。

先⽣窥视架上有明史料数⼗册,读之甚喜,数⽇⽽毕;⼜见有经学诸书,皆尽之。

既出,因时时随诸兄后,听其议论。

⼀⽇伯兄期年家课,先⽣欲豫焉,伯兄笑⽈:“汝何知?”先⽣答⽈:“观诸兄所造,亦易与⽿。

”伯兄骤闻⽽骇之,⽈:“然则吾将试汝。

”因杂出经义⽬试之,汗漫千⾔,俄顷⽽就。

伯兄⼤惊,持之⽽泣,以告户部⽈:“⼏失吾弟。

”户部亦愕然⽈:“⼏失吾⼦。

”是⽇始为先⽣新⾐履,送⼊塾读书。

逾年,遣请业于梨洲先⽣,则置之絳帐中⾼坐。

先⽣读书五⾏并下,如决海堤,然尝守先儒之戒,以为⽆益之书不必观,⽆益之⽂不必为也,故于书⽆所不读,⽽识其⼤者。

康熙戊午,诏征博学鸿儒,浙江巡道许鸿勋以先⽣荐,⼒辞得免。

明年,开局修《明史》,昆⼭徐学⼠元⽂延先⽣往,时史局中征⼠许以七品俸,称翰林院纂修官,学⼠欲援其例以授之,先⽣请以布⾐参史局,不暑衔,不受俸,总裁许之。

诸纂修官以稿⾄,皆送先⽣覆审,先⽣阅毕,谓侍者⽈:取某书某卷某页有某事,当补⼊;取取某书某卷某页有某事,当参校。

侍者如⾔⽽⾄,⽆爽者。

《明史稿》五百卷皆先⽣⼿定,虽其后不尽仍先⽣之旧,⽽要其底本,⾜以⾃为⼀书者也。

先⽣之初⾄京也,时议意其专长在史,及昆⼭徐侍郎乾学居优,先⽣与之语《丧礼》,乃知先⽣之深于经,侍郎因请先⽣遍成五礼之书⼆百余卷。

当时京师才彦雾会,各以所长⾃见,⽽先⽣最闇淡,然⾃王公以⾄下⼠,⽆不呼⽈万先⽣,⽽先⽣与⼈还往,其⾃署只⽈“布⾐万斯同”,未有尝他称也。

先⽣为⼈和平⼤雅,⽽其中介然。

故督师之姻⼈⽅居要津,乞史馆于督少为宽假,先⽣历数其罪以告之。

有运饷官以弃运⾛,道死,其孙以赂乞⼊死事之列,先⽣斥⽽退之。

2011年高考语文文言文真题详细解读

2011年高考语文文言文真题详细解读在2011年的高考语文试卷中,文言文部分占据了重要的部分。

文言文是中国古代的文学形式,阅读和理解文言文是培养学生综合语言运用能力的重要方式之一。

接下来,我们将对2011年高考语文文言文真题进行详细解读。

篇目一:《渔家傲·秋思》窦唯(文见《乐府诗集》)秋水共长天一色,天上寻秋千。

人间寄晚风,更伴明月天。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼?可怜楼上月,应照离人妆碧秋。

这首诗是窦唯所作,收录于《乐府诗集》中。

诗中通过描绘秋天的景色,表达了离别时的思念之情。

作者借用了一系列生动的形象,使得读者可以深入感受到诗人的内心世界。

首先,诗人以“秋水共长天一色”作为开篇,通过描绘秋天天空的广阔和秋水的辽远,营造出一种悠远宏伟的氛围。

接着,诗人运用“人间寄晚风,更伴明月天”的表现手法,将主题进一步引向寻觅挂在天空中的明月的人间,以此来象征离别时悲戚之情。

然后,诗中出现“扁舟子”的描写,表现出舟子在清凉的秋夜中行船的情景,与前文中的思念相呼应,进一步加深了读者对于离别的感受。

最后,诗人以“可怜楼上月,应照离人妆碧秋”作为结尾,通过将明月与离别联系在一起,表达出作者对于离人之情的怜惜和思念。

通过对这首古文的解读,我们可以感受到其中所蕴含的深邃情感。

同时,也可以亲身体验到古人对于离别的痛苦和思念之情。

篇目二:《聊发少年狂》曹雪芹(节选自《红楼梦》)熏风扇,拂霞衣;天宝当午,我心飞。

听曲中间,有弦断,落花飘飘,何处寻。

此诗节选自《红楼梦》中的《聊发少年狂》。

诗中通过描绘少年狂放的心情和世俗的琐事,表达了对于梦想和人生意义的探索。

首先,诗人以“熏风扇,拂霞衣;天宝当午,我心飞。

”作为开篇,通过描绘烈日当空之时,自己心情奔放狂放的情景,表现出激情洋溢的少年形象。

接着,诗中描绘“听曲中间,有弦断,落花飘飘,何处寻”之景,以此来象征人生中的迷茫和矛盾。

少年狂放的心境和琴弦断裂、花瓣飘落的形象相呼应,进一步赋予了诗歌深厚的意境。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(六) 阅读下文,完成第22—26题。

(13分) (10年)九疑山图记①九疑山方二千余里,四州各近一隅。

世称九峰相似,望而疑之,谓之九疑。

②九峰殊极高大,远望皆可见也。

彼如嵩、华之峻崎,衡、岱之方广,在九峰之下,磊磊然如布棋石者,可以百数。

中峰之下,水无鱼鳖,林无鸟兽,时闻声如蝉蝇之类,听之亦无。

往往见大谷长川,平田深渊,杉松百围,榕栝并茂,青莎白沙,洞穴丹崖,寒泉飞流,异竹杂华,回映之处,似藏人家。

实有九水,出于中山,四水流灌于南海,五水北注,合为洞庭。

不知海内之山,如九疑者几焉?③或曰:“若然者,兹山何不列于五岳?”对曰:“五帝之前,封疆尚隘,衡山作岳,已出荒服。

今九疑之南,万里臣妾;国门东望,不见涯际;西行几万里,未尽边陲,当合以九疑为南岳,以昆仑为西岳,衡、华之辈,听逸者占为山居,封君①表②作园囿耳。

但苦当世议者拘限常情,牵引古制,不能有所改创也,如何?”④故图画九峰,并随方题记,传于好事,以旌异之。

【注】①封君:领受封邑的贵族。

②表:标记。

-----------【译文】九疑山方圆二千多里,四滞瘅接近其一角。

世人认为九座山峰非常相似,望去几乎一样,所以称之为九疑山。

九座山峰非常高大,远远遥望就可以见到。

它们有嵩山、华山的险峻崎岖,有衡山、岱山的幅员辽阔,在九座山峰之下,还有很多委积在一起如同棋子排布的石头,可以用百来计算。

中锋之下,水中没有鱼鳖,林中没有鸟兽,不时听到的如同禅蝇之类的声音,仔细听又好像没有。

这里往往可以见到深谷大川,平田深渊,面积宽广的杉松,枝繁叶茂的榕树栝楼(一种植物),翠绿的藤萝白色的沙滩,深邃的洞穴,红色的石崖,清凉的泉水从空中飞泻下来,种类各异的竹子混杂着各种花草,互相辉映之处,好像隐藏着山野人家。

真的有九条水从中山之中倾泻而出,其中四条流灌到南海,另外五条水流合流注入洞庭湖。

不知道像九疑山之样的海内之山能有几座?有的人说:“如果真的这样这座山为什么没有列于五岳之中?”我的回答是:“五帝之前,祭祀疆土尊崇关隘,把衡山作为五岳之一,已经是很偏远的地方了。

今天九疑山之南,万里归服。

站在都门向东望,看不到边际;向西行几万里,到不了边陲。

因此应该把九疑山作为南岳,把昆仑山作为西岳,像衡山、华山之类的山,还是听任出世者在此结庐隐居,让领受封邑的贵族作标记当做后花园吧。

只是苦于当世执政者常常被常情牵制,不能有所改动创新,这又怎么办啊?”所以我绘制了九疑山的图画,并且连同写下题记,传给那些有兴趣的人,来赞扬他们。

第①段交代了九疑山的 (2分)——--—规模和得名缘由。

--------解析:概括段意,两句话两层,一层交待大小,即规模;一层交待为什么“谓之九疑”。

23.简析第②段中“时闻声如蝉蝇之类,听之亦无”的表达效果。

(2分)————这句话描写了山中若有若无的蝉蝇一类的声音,以声衬静;突山了九疑山中峰之下的静寂。

--------解析:需要判断这里写出了什么内容,使用了怎样的技巧,以及这个技巧在这里使用的作用。

我们要想,作者为什么要写这“听之亦无”的如蝉蝇的声音?什么地方可以“时闻声如蝉蝇之类”?“以声衬静”的手法运用,最典型的是王维的“蝉噪林逾静”。

24.对“听逸者占为山居”句理解正确的一项是( C )(2分)A.任凭隐居者将衡山、华山据为己有。

B.听说逃亡者到衡山、华山安家藏身。

C.听任出世者在衡山、华山结庐隐居。

D.听说出世者在衡山、华山安居生活。

--------解析:跟上文的翻译题解答方法相似,根据语境可知,“听”是“听凭、听任”,这样就可以淘汰B、D,而“隐居者”不可能“将衡山、华山据为己有”,所以答案是:C。

25.从句式的角度赏析第②段中的画线句。

(3分)——--—这句话整散结合;先用整句突出九疑山的山峰兼有嵩、华、衡、岱的特点,强调其峻峭与宏伟,节奏鲜明;再用散句描摹这样的山峰很多,句式参差,富于变化。

--------解析:所谓句式,指的是整句散句、长句短句、常式句变式句。

此处是:整散结合。

有关的知识我们在高中文言课文中也多有涉及。

《前赤壁赋》练习2:结合全文,具体说一说本文整散结合的语言特点。

《谏太宗十思疏》练习2:本文的语言很有特色,多用四字短语,读来琅琅上口;文辞骈散结合,具有参差之美;并且暗用典故,论据言简意丰。

请分别加以整理,体会作者驾驭语言的高超艺术。

《陈情表》练习2:本文以四字句为主,而又穿插运用了各种排比句,谈谈这在表达感情方面所起的作用。

今年的试题在与教材结合的方式更为深层、自然。

26.简述本文的写作意图。

(4分)———九疑山地处衡山之南,宏伟美丽;却不能列于五岳;作者撰文对此表示不满;希望人家认识九疑山特有的长处。

-------解析:写作意图即写作动机、目的,这张试卷已考查过一次“意图”了(第12题)。

按照作者自己的说法是“以旌异之”,让看到的人其“异”处。

为什么要这样呢?作者分两层加以表达,先是指出其“殊极高大”且景致丰富;继而通过虚拟的对话,分析其没有列于五岳的历史原因和社会原因。

在此背景下,“图画九峰,并随方题记”。

可能会有同学依据宋代散文特别是“记”体文即事明理的章法,认为该文有借题发挥、针砭时弊的意图,于是一第二段末尾的相关语句来回答,如批评、鞭挞“当世议者拘限常情,牵引古制,不能有所改创”等等,严格地说是不妥的。

因为所谓“即事明理、因事见理”,作者总要发一通议论,做一番推演、辨析,表达对某个或某些问题的看法、见解,这些看法、见解往往具有高度概括性,甚至富有哲理,给人深刻启示,如王安石的《游褒禅山记》和苏轼的《石钟山记》。

《游褒禅山记》以游山探胜而未能“极夫游之乐”为出发点,说明“奇伟、瑰怪、非常之观”常在险远之处,人们想要到达那里,必须具备坚强的意志、足够的力量并辅以一定的物质条件,此外,作者还从“碑仆道”、“文漫灭”、“华”“花”音谬的情况,联想到对待传闻材料应采取的正确态度,提出了“深思慎取”的告诫。

《石钟山记》则通过记叙作者对石钟山得名由来的探究,说明要认识事物的真相必须“目见耳闻”,切忌主观臆断的道理。

文章往往将记叙、议论、描写、抒情很好地结合起来,达到了情与景、理与事的融合。

《九疑山图记》显然不具备这些特点,既没有阐发什么“理”,也没有更多的“发挥”,只是为九疑山没有列入五岳抱打不平而已。

上文说过,今年试卷与教材的联系走向深层,这道题目可以看作是与上述课文在章法上的辨析,只是没有明示而已。

(六)阅读下文,完成第22-26题。

(12分)(11年)稼说送张琥苏轼①曷尝观于富人之稼乎?其田美而多,其食足而有余。

其田美而多,则可以更休,而地方得完。

其食足而有余,则种之常不后时,而敛之常及其熟。

故富人之稼常美,少秕而多实,久藏而不腐。

今吾十口之家,而共百亩之田,寸寸而取之,日夜以望之,锄耰铚艾①,相继于其上者如鱼鳞,而地力竭矣。

种之常不及时,而敛之常不待其熟,此岂能复有美稼哉?②古之人,其才非有以大过今之人也,其平居所以自养而不敢轻用以待其成者,闵闵焉如婴儿之望长也。

弱者养之以至于刚,虚者养之以至于充。

三十而后仕,五十而后爵,信于久屈之中,而用于至足之后;流于既溢之余,而发于持满之末,此古之人所以大过人,而今之君子所以不及也。

③吾少也有志于学,不幸而早得②,与吾子同年,吾子之得,亦不可谓不早也。

吾今虽欲自以为不足,而众且妄推之矣。

呜呼!吾子其去此而务学也哉!博观而约取,厚积而薄发,吾告子止于此矣。

④子归,过京师而问焉,有曰辙子由者,吾弟也,其亦以是语之。

【注】①锄耰铚艾四种农具。

②得此指中进士。

【翻译】你(何不)可曾观察过富人怎么种庄稼的吗?他们的田又好又多,他们的粮食充足而有余。

他们的土地又好又多,就可以实行休耕轮作,土地的肥力便能够保全;他们的粮食充足而有余,那么耕种就能够常常不误季节,收割也常常能够等到庄稼完全成熟之后进行。

所以富人的庄稼往往很好,秕子少,产量高,长时间存放也不会腐烂。

如今我这个十口之家,却总共只有百亩土地。

每一寸土地都拿来利用,日日夜夜期盼着收获,辛勤耕作、收获,充分利用土地,把庄稼种得像鱼鳞一般密集,因此土地养分就被用尽了。

耕种常常抢不上季节,收割又往往来不及等到庄稼成熟。

这样怎么还会有好收成呢?古代的人,他们的才干并没有超过现代人的地方。

他们平日里注意自身修养并且不敢贸然行事,等候着思想才华完全成熟,那种勉力的样子,就好像盼望婴儿快快长大。

对孱弱者精心哺育,使他坚强健壮起来;对才智缺乏者注意教养,使他逐渐充实起来。

三十岁以后才出来做官,五十岁以后再求加官封爵。

在长时期的屈身之中伸展,在准备充足之后再发挥作用;就像水流淌于充溢之后,箭发射于满弓之极一样。

这就是古代的人能够超过现代人、如今的君子不如古人的原因啊!我从小就有用功学习的志向,不料能早早地与您同科考中,不过您的成功,也不能说不早啊!我现在虽然想到自以为还很不够,但众人却已经胡乱地称颂我了。

唉,您这次前去,务必要专心学习啊!在广博读书而简约审慎地取用,在深厚积累之后慢慢地释放出来,我能告诫您的也就到此为止了。

您回去时路过京城打听一下,有名叫苏辙、字子由的人,是我弟弟,请您将这些话也转告他。

22.第①段中与“寸寸而取之”相反的农作方法是□□。

(2分)-------更休-------细解考点分析作品的思路、结构、写作特点。

从思路上来看,本文是类比开头,而类比之中又有对比。

从农作方法上来看,主要从两个方面来比较,一是是否轮休,一是耕种时间。

与“寸寸而取之”相对的是“更休”,即轮休,这是保持地力的一种很好的办法。

23.第②段写“闵闵焉如婴儿之望长也”这一句的目的是_____________。

(2分)------写出古人专注于培养自己学识才能时的状态------细解考点分析词、句、段在文中的含义和作用。

从思路上来看,本段的中心句是“其平居所以自养而不敢轻用以待其成”。

核心是“自养而不敢轻用”。

句号后,即从“弱者”开始,就是介绍具体如何“自养”,并如何“不敢轻用以待其成”的。

中间这句(“闵闵焉如婴儿之望长也”),即是用一句比喻形容一下“自养而不敢轻用”的状态。

“闵闵焉”,勉力的样子;这个句子可以译为“那种勉力的样子,就好像盼望婴儿快快长大”。

这个比喻揭示了“自养”状态的什么特征呢?谨慎,倾尽心力,答案用了“专注”一词,也可以。

写这一句的目的就是通过比喻突出“自养”(“培养自己学识才能”)状态时专注、倾尽心力的态度。

24.对“吾子其去此而务学也哉!”一句理解正确的一项是()(2分)A.您离开这里以后一定要好好学习啊!B.您离开这里后想必会致力于学习吧!C.您要摆脱这种状况而致力于学习啊!D.您想必会摆脱这种状况好好学习吧!-------C-------细解理解常见文言实词、文言虚词的意义和作用。

在这里是把自己与对方对照着写的“吾今虽欲自以为不足,而众且妄推之矣”,希望对方接受教训,“吾子其去此而务学也哉”,然后“博观而约取,厚积而薄发”。