《父母与孩子之间的爱》学案含答案

父母与孩子之间的爱教案_父母与孩子之间的爱阅读答案

父母与孩子之间的爱教案_父母与孩子之间的爱阅读答案课文《父母与孩子之间的爱》出自高二语文下册课文,其原文如下:【原文】如果不是一个仁慈的命运在保护婴儿,不让他感觉到离开母体的恐惧的话,那么诞生的一刹那,婴儿就会感到极度的恐惧。

但是婴儿在生后一段时间内同他出生以前并无多大的区别;他还是不能辨认物体,还不能意识到自己的存在以及他身体之外的世界的存在。

他只有需要温暖和食物的要求,但却不会区别温暖、食物同给予温暖和食物的母亲。

母亲对婴儿来说就是温暖,就是食物,是婴儿感到满足和安全的快乐阶段。

这一个阶段用弗洛伊德的概念就是自恋阶段。

周围的现实,人和物体,凡是能引起婴儿身体内部的满足或失望的才会对他产生意义。

婴儿只能意识到他的内部要求;外部世界只有同他的需要有关的才是现实的,至于与他的要求无关的外部世界的好坏则没有任何意义。

如果孩子不断生长、发育,他就开始有能力接受事物的本来面目。

母亲的乳房不再是惟一的食物来源。

终于他能区别自己的渴、能喂饱肚子的乳汁、乳房和母亲。

他开始知道其他物体有其自己的、与他无关的存在。

在这个阶段孩子学会叫物体的名称,同时学习如何对待这些物体;他开始懂得火是热的,会orG烫人,木头是硬的,而且很沉,纸很轻能撕碎。

他也开始学习同人打交道:他看到如果他吃东西,母亲就微笑;如果他哭泣,母亲就把他抱起来;如果他消化好,母亲就称赞他。

所有这些经历凝聚并互相补充成为一种体验:那就是我被人爱。

我被人爱是因为我是母亲的孩子。

我被人爱是因为我孤立无援。

我被人爱是因为我长得可爱并能赢得别人的喜爱。

简而言之就是我被人爱是因为我有被人爱的资本——更确切的表达是:我被人爱是因为我是我。

母爱的体验是一种消极的体验。

我什么也不做就可以赢得母亲的爱,因为母亲是无条件的,我只需要是母亲的孩子。

母爱是一种祝福,是和平,不需要去赢得它,也不用为此付出努力。

但五条件的母爱有其缺陷的一面。

这种爱不仅不需要用努力去换取,而且也根本无法赢得。

高中语文 父母与孩子之间的爱学案 新人教版必修4

高中语文父母与孩子之间的爱学案新人教版必修4学习目标1、掌握重点字音、字形、词义,了解动物游戏的有关知识,并能查找有关资料,了解更多自然之谜。

2、理清文章结构,培养筛选信息,概括叙述的能力。

3、学习文中巧妙生动的说明文写作方法,鉴赏文章语言。

4、培养热爱动物的感情,培养勤于探索的科学精神,领悟丰富的人文内涵。

学习重点:1、理清文章结构,培养筛选信息,概括叙述的能力。

2、学习文中巧妙生动的说明文写作方法,鉴赏文章语言。

学习难点:学习文中巧妙生动的说明文写作方法,鉴赏文章语言。

学法指导:诵读、体味、研讨、展示、探究预习案一、课本助读:《父母与孩子之间的爱》这篇文章是伦理学方面的随笔从美国著名的心理学家、社会学家弗罗姆《爱的艺术》中节选出来的。

父爱、母爱与我们的关系非常密切,每个孩子都是在父爱与母爱的笼罩下成长起来的。

1、作者简介弗罗姆,美国哲学家、社会学家。

主要作品《爱的艺术》,是一部以精神分析方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。

他认为:爱是一种主动的能力,是可以而且应该学习的。

只有学会爱的艺术,才能够爱,并且才能获得别人的爱。

著名的德国(后加入美国籍)精神分析学家、社会学家和哲学家,是精神分析学派中对现代人的精神生活影响最大的人物.主要著作有:《逃避自由》、《遗忘的语言》、《为自己的人》、《爱的艺术》《心理分析和伦理学》等,广泛反映了当代西方社会多种学科的思想成果。

弗罗姆长期研究马克思主义和弗洛伊德主义,试图用人本主义调合二者,从而实现二者的“综合” , 这一研究不仅具有一定的学术价值,而且具有深刻的社会现实意义。

2、作品简介:一部以精神分析的方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。

这本书告诉读者:如果不努力发展自己的全部人格并以此达到一种创造倾向性,那么每种爱的作用都会失败;如果没有爱他人的能力,如果不能真正谦恭地、勇敢地、真诚地和有纪律地爱他人,那么人们在自己的爱情生活中也永远得不到满足。

《爱的艺术》自1956年问世以来已经被译成二十多种文字,此书至今畅销不衰,被誉为当代爱的艺术理论专著中最著名的作品之一.二、预习自测(一)初读课文,整体把握。

《父母与孩子之间的爱》优秀教案(优秀5篇)

《父母与孩子之间的爱》优秀教案(优秀5篇)作为一名默默奉献的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。

那么教案应该怎么写才合适呢?以下是可爱的编辑给大家整编的《父母与孩子之间的爱》优秀教案(优秀5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

《父母与孩子之间的爱》公开课教案设计篇一教学目标1、知识与能力人的生命是父母赋予的,体会父母为养育自己付出的辛劳,知道孝敬父母,能够尊敬父母和长辈,学会理解亲子之间的“爱的冲突”2、教学过程和方法通过“探究园”中的“八重奏:亲子之间”活动,展示在亲子之间的各种表现,体会父母的关爱,正确认识与父母之间的矛盾。

通过“探究园”中的“节日的礼物”活动,以实际行动回报父母的关爱。

3、情感态度与价值观学会爱,学会理解,学会感恩。

要爱自己的父母,理解他们,尽自己的能力孝敬父母和其他长辈。

教学重点体验父母的爱教学难点理解“爱的冲突”课时安排一课时教学过程(创设情景,提问导入)老师:是谁赋予我们生命,是谁把我们抚养至今,是谁每天为我们准备可口的饭菜,是谁将我们成堆的衣服清洗干净,是谁对我们嘘寒问暖,关心备至,又是谁在我们每晚挑灯夜读时陪在我们身边?学生异口同声:父母活动一:爱的清单思考1:父母除了赋予我们生命外,在我们成长的过程中还为我们做了什么?学生讨论回答:①教我们说话走路②为我们生活奔波忙碌,提供物质保障③为我们学习操心④教我们怎样做人┄┄思考2:将“爱的清单”另一半完成,回忆一下在自己的成长过程中,我为父母做了些什么呢?学生讨论回答:在父母生病的时候照顾他们,帮父母干家务等老师:世界上较伟大无私的爱就是父母对子女的爱(故事)一、《天亮了》的创作背景二、唐山的地震中以对父母为救自己的儿子而牺牲自己的生命三、《青春的童话中》莫南和妈妈的故事父母对我们的爱河我们对父母的爱分别放在天平的两端,那将是不平衡的,父母为我们做得太多太多,而我们为父母做的又太少太少我们要永远记得父母的恩情活动二:观看书本“探究园”中的“八重奏”,哪些表现了亲子之间的“相互关爱”,哪些表现了子女与父母之间的“爱的冲突”老师:小时候,我们无论是衣食还是精神上都完全依赖父母,那时候感觉父母就是自己的天和地。

人教版高中语文必修四父母与孩子之间的爱 含答案

新人教版高中语文测试卷课时作业9父母与孩子之间的爱第一课时基础巩固一、积累运用1.下列词语中,没有错别字的一项是()A.恐惧辩认给予凝聚B.刹那空虚因素嬴得C.遵徇愿望鉴于称赞D.幼稚惩罚阻碍罪孽解析:A项,辩认—辨认;B项,嬴得—赢得;C项,遵徇—遵循。

答案:D2.依次填入下列横线处的词语,正确的一组是()①天真的、孩童式的爱情________下列原则。

②母亲应该相信生活,不应该惶恐不安并把她的这种情绪________给孩子。

③但无条件的母爱有其有________的一面。

这种爱不仅不需要用努力去________,而且也根本无法赢得。

A.遵循感染缺陷交换B.遵从感染缺失换取C.遵循传染缺陷换取D.遵从传染缺失交换解析:①遵循:遵照。

遵从:遵照并服从。

②感染:病原体侵入机体,在机体内生长繁殖引起病变;受到传染;通过语言或行为引起别人相同的思想感情。

传染:病原体侵入机体,使机体产生病理反应;比喻因接触而使情绪、感情、风气等受影响,发生类似变化。

③缺陷:欠缺或不够完备的地方。

缺失:缺陷,缺点;缺少,失去。

④交换:双方各拿出自己的给对方,互换;以商品换商品;买卖商品。

换取:用交换的方法取得。

答案:C3.下列句子中标点符号使用有误的一项是()A.孩子第一次感到要送给母亲(或父亲)一样东西——写一首诗、画一张画或者做别的东西。

B.天真的、孩童式的爱情遵循下列原则:“我爱,因为我被人爱”。

C.父爱的本质是:顺从是最大的道德,不顺从是最大的罪孽,不顺从者将会受到失去父爱的惩罚。

D.婴儿无论从身体还是心理上都需要母亲的无条件的爱和关怀。

在六岁左右孩子就需要父亲的权威和指引。

解析:B项句末句号应在引号之内。

答案:B4.午宴上,某中学生遇到父母的朋友劝酒,下列回应得体的一项是()A.下午还有两门考试呢,别劝了,行不?B.谢谢足下,家父从来不准许我喝酒。

C.不喝,不喝。

中学生不是不能喝酒吗?D.谢谢,谢谢!我年龄还小,不能喝酒。

父母与孩子之间的爱导学案答案

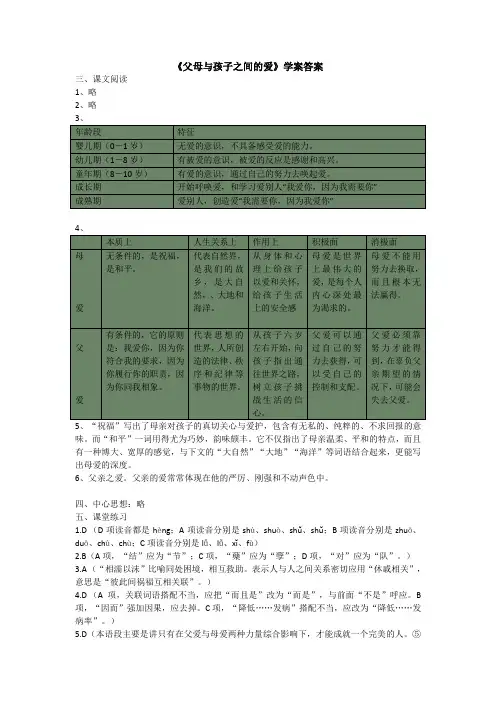

《父母与孩子之间的爱》学案答案三、课文阅读1、略2、略5、“祝福”写出了母亲对孩子的真切关心与爱护,包含有无私的、纯粹的、不求回报的意味。

而“和平”一词用得尤为巧妙,韵味颇丰。

它不仅指出了母亲温柔、平和的特点,而且有一种博大、宽厚的感觉,与下文的“大自然”“大地”“海洋”等词语结合起来,更能写出母爱的深度。

6、父亲之爱。

父亲的爱常常体现在他的严厉、刚强和不动声色中。

四、中心思想:略五、课堂练习1.D (D项读音都是hèng;A项读音分别是shù、shuò、shŭ、shŭ;B项读音分别是zhuō、duō、chù、chù;C项读音分别是lǚ、lǚ、xĭ、fù)2.B(A项,“结”应为“节”;C项,“蘖”应为“孽”;D项,“对”应为“队”。

)3.A (“相濡以沫”比喻同处困境,相互救助。

表示人与人之间关系密切应用“休戚相关”,意思是“彼此间祸福互相关联”。

)4.D (A项,关联词语搭配不当,应把“而且是”改为“而是”,与前面“不是”呼应。

B 项,“因而”强加因果,应去掉。

C项,“降低……发病”搭配不当,应改为“降低……发病率”。

)5.D(本语段主要是讲只有在父爱与母爱两种力量综合影响下,才能成就一个完美的人。

⑤引出话题,ƒ承接着摆出自己的观点,‚是对前面文意的深化,•则得出结论,④是阐明原因。

另外,排序时还要留意每句中的提示性词语,比如ƒ中的“他”,‚中“在此基础上”的“此”,•中的“这样”,上文中都应该有所指代。

)六、拓展阅读1.母爱是对孩子生存和需要的肯定,它主要表现在两个方面:对孩子生存和发展的关心和责任,对生命的爱的态度。

2.对生存的简单关心与肯定。

3.(1)对孩子的爱的关心和肯定;(2)让孩子感到生活的甜美、爱和生存的幸福。

4.大多数母亲能负责任地关心和保护孩子的生存和成长,而只有少数的母亲同时能使孩子觉得活着是美好的,能以自己的乐观情绪感染孩子。

父母与孩子之间的爱教案 《父母与孩子之间的爱》教案(5篇)

父母与孩子之间的爱教案《父母与孩子之间的爱》教案(5篇)作为一位不辞辛劳的人民教师,就难以避免地要准备教案,借助教案可以有效提升自己的教学能力。

那么优秀的教案是什么样的呢?下面是可爱的小编小月月给大家找到的《父母与孩子之间的爱》教案【5篇】,希望可以帮助到有需要的朋友。

《父母与孩子之间的爱》教案篇一[教学目标]1.对弗罗姆的“爱”的理论有一个基本的认识。

2.学会一种在小组研讨的基础上的研究模式。

[教学重点难点]重点:小组研讨目标的确定以及研究计划的编制与实施。

[教学过程]一、个人准备阶段认真阅读文本,整理四项内容:1.母爱的优点与缺点。

2.父爱的优点与缺点。

3.人在生长过程中各个阶段的情感变化特征表。

年龄段特征刚出生阶段8岁以下8~10岁少年时期成熟时期4.罗列可以进行研究的话题。

二、研究目标确定阶段教师明确中心课题:深入理解弗罗姆的“父母与孩子之间的爱”具体方向:1.通过对文本的细致分析,发现新的内涵2.通过对弗罗姆《爱的艺术》的阅读,对课文进行进一步阅读3.通过相关的评论加深对课文的理解组成学习小组,就研究课题进行讨论,每个人都应该就此问题充分发表意见,在发表观点时须阐述以下三方面的问题:①研究课题;②研究价值;③研究条件,尽量说服小组接受自己的观点。

较后由小组协商确立一个研究课题,以及研究计划,并请教师提出意见。

三、研究实施阶段在这一阶段须保证每一个人在小组活动中都有自己明确的分工,每一个人都应该在研究过程中及时做好札记,较终汇集成课题研究的档案袋。

四、总结汇报阶段。

特别鼓励学习小组进行富有创意的回报与展示【相关链接】1.重读弗罗姆在中国,有赤裸的资本者;在西方,也不乏真正的社会者,弗罗姆是其中之一。

较近改革出版社出版了《弗罗姆论文集》,收集了弗罗姆的一些主要著作,从较初的《逃避自由》到《健全的社会》,再到晚年的回忆录式的著作《超越幻想的锁链》,虽然不全,但能给读者一个有关弗氏著作思想的全貌,也给爱好弗氏著作的读者们一个收藏的机会。

人教版语文必修四 《父母和孩子之间的爱 》 学案

父母与孩子之间的爱(学案)作者介绍艾·弗罗姆(1900—1980),20世纪闻名遐迩的精神分析学家、社会学家和哲学家。

他生于德国莱茵河畔的法兰克福。

1934年为了逃避纳粹对犹太人的迫害,离开纳粹德国而移居美国,加入美国国籍。

他的社会精神分析学说在梦的分析、精神治疗及人格、伦理理论等方面都有独到的见解。

他集哲学家、精神分析学家于一身,且著述甚丰,内容广泛,涉及当代西方哲学、社会学、精神病学、心理学、伦理学等诸多学科,反映了当代西方社会多种学科的思想成果。

艾·弗罗姆的作品主要有《爱的艺术》《逃避自由》《心理分析和宗教》《马克思论人》等。

背景介绍这篇文章节选自美国著名的心理学家、社会学家弗罗姆《爱的艺术》。

《爱的艺术》这本书阐释了爱并不是一种与人的成熟程度无关的感情,而是一个能力的问题,是一门神圣的艺术。

在这篇文章中,他从儿童成长的过程的角度阐述了父母之爱与孩童情感和心智成熟的关系,从心理学的角度阐述了爱作为一种改变社会的力量的心理基础。

随着人类社会的不断进步,人类对自身的认识也在不断深入。

作为一位心理学家,弗罗姆力图从人本主义出发,以此来考察、分析当代世界尤其是西方资本主义社会的各种现实问题、矛盾和危机。

他认为,爱是在保持自己的尊严和个性的前提条件下进行的感情交流行为。

本文就是作者在此背景下对“爱的艺术”的深入探讨。

文学常识1.弗罗姆《爱的艺术》弗罗姆认为,爱是一门艺术,要求人们有这方面的知识并付出努力。

但是大多数人认为爱仅仅是一种偶然产生的令人心旷神怡的感受,只有幸运儿才能“堕入”爱的情网。

人们产生这种错误的想法有三种原因:①大多数人认为爱情首先是自己能否被人爱,而不是自己有没有能力爱的问题;②认为爱的问题是一个对象问题,而不是能力问题;③人们不了解“堕入情网”同“持久的爱”这两者的区别。

要掌握爱的艺术,一是掌握理论,二是掌握实践,三是要把成为大师看得高于一切。

(1)爱的要素对人来说最大的需要就是克服他的孤独感和摆脱孤独的监禁。

高中语文人教版必修四教案:第三单元第9课《父母与孩子之间的爱》含答案

父母与孩子之间的爱【教学目标】一、知识目标1.了解作者以及相关的文化常识。

2。

掌握母爱和父爱在性质上的根本区别以及各自的积极面和消极面.二、能力目标1.把握文章的结构脉络以及行文特点。

2.理解孩子的成长过程与父母的爱之间的关系.3。

区分文章在谴词造句和修辞方面与汉语写作的不同,理解有关句子的含义。

三、情感目标1.感受母爱和父爱的无私、博大与精深,体会父母养育子女的艰辛与伟大。

2。

由父母之爱联系周围其他多种形式的爱,树立正确的爱心观,培养自己博爱、仁义的情感。

【教学重点】1.母爱和父爱在性质上的根本区别以及各自的积极面和消极面.孩子的成长过程与父母的爱之间的关系。

【教学难点】1。

文章在谴词造句和修辞方面与汉语写作的不同,举例分析说明。

2.父母对自己世界的影响。

【教学步骤】一、导入1。

①,儿童跌倒,妈妈急忙扶起,呵护,询问。

②,父亲指导孩子如何学习,如何行事。

①②表现了父母对孩子的一种什么样的情感态度?可能的回答:爱护、关心、体贴、教育……本质是爱。

2.能否列举若干父母爱自己的例子?【明确】上述都是具体可感的事例,那么,在理论上、哲学上,到底应该如何论述呢?我们一起来学习美国哲学家艾·弗罗姆的《父母与孩子之间的爱》这篇文章.二、解题并介绍文章涉及的文化常识(知识目标)1.介绍:艾·弗罗姆,美国著名哲学家、心理学家和社会学家,新弗洛伊德派的主要代表人物之一,法兰克福学派的重要代表人物。

生于德国,1934年流亡美国。

他长期研究马克思主义和弗洛伊德主义,撰写了大量著作,主要有《爱的艺术》《基督教义的发展》《逃避自由》《心理分析和伦理学》《让人占优势》《为自己的人》等.他论述最多的是人的存在、人的本性、人的爱、人的异化、人的解放等。

弗洛伊德(1856—1939)奥地利精神病学家和心理学家,心理分析学派的创始人,著有《梦的解析》《超越愉快原则》等.马克斯·韦伯(1864-1920)德国社会学家,著有《新教伦理与资本主义精神》《经济与社会》等。

高一语文人教版必修导学案:第课 父母与孩子之间的爱含答案

第9课 父母与孩子之间的爱学案1 文本研读1.给加点的字注音(1)单音字①给.予( ) ②罪孽.( ) ③惶.恐不安( ) ④归根结蒂.( ) ⑤渊.源( ) ⑥咄.咄逼人( ) (2)多音字①给⎩⎪⎨⎪⎧ 赠给.( )给.予( ) ②刹⎩⎪⎨⎪⎧刹.那( )刹.车( ) ③横⎩⎪⎨⎪⎧专横.( )横.冲直撞( ) 2.辨形组词①⎩⎪⎨⎪⎧ 弗( )佛( )拂( ) ②⎩⎪⎨⎪⎧ 赢( )羸( )嬴( ) ③⎩⎪⎨⎪⎧诞( )涎( ) 3.词语释义(1)刹那:___________________________________________________________________(2)孤立无援:_______________________________________________________________(3)休戚相关:_______________________________________________________________(4)节外生枝:_______________________________________________________________(5)归根结蒂:_______________________________________________________________(6)不足为奇:_______________________________________________________________(7)渊源:___________________________________________________________________(8)履行:___________________________________________________________________(9)辜负:___________________________________________________________________(10)咄咄逼人:______________________________________________________________4.近义词辨析(1)休戚相关·息息相关都有“相互关联”的意思。

《父母与孩子之间的爱》导学案(生)

《父母与孩子之间的爱》导学案(生)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN《父母与孩子之间的爱》导学案【学习目标】1、了解弗罗姆及其关于健康而成熟的灵魂需要父爱与母爱的综合的观点。

感受不同阶段的爱。

理解父爱的本质和母爱的本质。

2、理清文章的思路,对文章进行结构分析,品味关键语句,并进而深入理解文章的内涵。

【知识链接】走近作者弗罗姆,美国哲学家、社会学家。

主要作品《爱的艺术》,是一部以精神分析方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。

他认为:爱是一种主动的能力,是可以而且应该学习的。

只有学会爱的艺术,才能够爱,并且才能获得别人的爱。

【学习过程】预习导学一、朗读文本,自主积累P37页《咬文嚼字》部分二、整体感知,把握思路1、本文是属于议论文,课文主要阐述了怎样的观点?2、题目《父母与孩子之间的爱》,写作对象是“母亲、母亲、孩子”,写作内容是“爱”,写作层次是“母爱、父爱、孩子的爱”。

请依据写作层次梳理本文思路。

课堂导学三、细读文本,筛选信息(自主学习)1、题目包括“父爱、母爱、孩子的爱”三者的爱,那么在文章中“孩子的爱”是怎样的?请填写下列表格。

人在生长过程中各个阶段的情感变化特征表通过以上的阅读归纳:爱是一个的过程。

2、①母爱与父爱分别有那些特点?②母爱与父爱有哪些不同?③母爱与父爱有哪些积极性与消极性(点拨:主要是寻找关键语句整合信息。

)3、什么样的爱才是成熟的爱?如何理解?4、如何完成成熟的一生(点拨:深入思考,圈点勾画,概括要求全面、具体。

明确一个健康成熟的灵魂要达到的高度。

)四、合作探究(先独立写出来,然后相互交流,推荐写得好的到班上交流)5、弗罗姆在《爱的艺术》中提出了一个重要的观点:爱不是一种与人的成熟程度无关的感情,而是一个能力的问题,是一门通过训练自己的纪律、集中和耐心学到手的艺术。

先朗读并背诵,再结合文章内容及现实生活谈谈对这一观点的理解。

五、朗读下列句子1、中国古代孝论:1)父母之所爱亦爱之,父母之所敬亦敬之。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三单元

第9课《父母与孩子之间的爱》

【学习目标】

1.通过诵读课文,勾画关键句,能够梳理文章结构,深入理解文章的内涵。

2.通过讨论交流,能品味出父爱、母爱的区别,认识到父母之爱的伟大无私,学会爱自己的父母。

【预习导航】

1.给下列词语中加点的字注音:

辜.(gū )负罪孽.(niè ) 惶.恐(huáng) 履.行(lǚ )

遵循.(xún ) 幼稚.(zhì )

2.给下列多音字注音。

(1)刹:刹那(chà) (2)横:专横(hèng ) (3)担:承担(dān )

刹车(shā)横竖(héng )担子(dàn )

(4)称:称赞(chēng ) (5)创:创造(chuàng ) (6)节:节外生枝(jié)

对称(chèn)创伤(chuāng )节骨眼(jiē)3.解释下列词语的意思:

归根结蒂:蒂,花或瓜果连接枝茎的部分。

形容归结到根本上。

咄咄逼人:咄咄,使人惊奇的声音。

形容气势汹汹,盛气凌人,使人难堪。

也指形势发展迅速,给人压力。

4.默读全文,把课文划分为三大部分,并概括每部分的意思。

第一部分(第 1 ~ 3 自然段):论述人从婴儿到儿童时期感受和体验母爱的能力的发展。

第二部分(第 4 ~ 7自然段):阐述父爱的性质,以及父爱与母爱的根本区别。

第三部分(第 8 ~ 10自然段):指出一个成熟的人最终会脱离对母亲的依赖和父亲的权威。

【合作探究】

1.人在生长过程中各个阶段对爱的感受变化有什么特征?请迅速阅读课文,找出相关信息补充下列表格。

2.作者认为母爱与父爱在性质上有哪些根本区别?各有哪些积极性与消极性?阅读课文,

3.《爱的艺术》一书指出,爱是一种必须经过训练才能学到手的能力,这一点对父母来说意味着什么?请结合课文谈谈自己的看法。

示例:一个好的母亲应该喜欢孩子成长、独立并最终脱离自己,她应该克服惶恐不安的情绪;一个好的父亲在指导孩子的成长过程中应该宽容、耐心,使孩子逐渐相信他自己最终能把握自己。