自动控制原理实验

自动控制原理实验报告

自动控制原理实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过实际操作,加深对自动控制原理的理解,掌握PID控制器的调节方法,并验证PID控制器的性能。

二、实验原理。

PID控制器是一种常见的控制器,它由比例环节(P)、积分环节(I)和微分环节(D)三部分组成。

比例环节的作用是根据偏差的大小来调节控制量的大小;积分环节的作用是根据偏差的累积值来调节控制量的大小;微分环节的作用是根据偏差的变化率来调节控制量的大小。

PID控制器通过这三个环节的协同作用,可以实现对被控对象的精确控制。

三、实验装置。

本次实验所使用的实验装置包括PID控制器、被控对象、传感器、执行机构等。

四、实验步骤。

1. 将PID控制器与被控对象连接好,并接通电源。

2. 调节PID控制器的参数,使其逐渐接近理想状态。

3. 对被控对象施加不同的输入信号,观察PID控制器对输出信号的调节情况。

4. 根据实验结果,对PID控制器的参数进行调整,以达到最佳控制效果。

五、实验结果与分析。

经过实验,我们发现当PID控制器的比例系数较大时,控制效果会更为迅速,但会引起超调;当积分系数较大时,可以有效消除稳态误差,但会引起响应速度变慢;当微分系数较大时,可以有效抑制超调,但会引起控制系统的抖动。

因此,在实际应用中,需要根据被控对象的特性和控制要求,合理调节PID控制器的参数。

六、实验总结。

通过本次实验,我们深刻理解了PID控制器的工作原理和调节方法,加深了对自动控制原理的认识。

同时,我们也意识到在实际应用中,需要根据具体情况对PID控制器的参数进行调整,以实现最佳的控制效果。

七、实验心得。

本次实验不仅让我们在理论知识的基础上得到了实践锻炼,更重要的是让我们意识到掌握自动控制原理是非常重要的。

只有通过实际操作,我们才能更好地理解和掌握知识,提高自己的实际动手能力和解决问题的能力。

八、参考文献。

[1] 《自动控制原理》,XXX,XXX出版社,2010年。

[2] 《PID控制器调节方法》,XXX,XXX期刊,2008年。

自动控制原理实验报告五个实验

自动控制原理实验专业班级姓名学号实验时间:2010.10—2010.11一、实验目的和要求:通过自动控制原理实验牢固地掌握《自动控制原理》课的基本分析方法和实验测试手段。

能应用运算放大器建立各种控制系统的数学模型,掌握系统校正的常用方法,掌握系统性能指标同系统结构和参数之间的基本关系。

通过大量实验,提高动手、动脑、理论结合实际的能力,提高从事数据采集与调试的能力,为构建系统打下坚实的基础。

二、实验仪器、设备(软、硬件)及仪器使用说明自动控制实验系统一套计算机(已安装虚拟测量软件---LABACT)一台椎体连接线 18根典型环节实验(一)、实验目的:1、了解相似性原理的基本概念。

2、掌握用运算放大器构成各种常用的典型环节的方法。

3、掌握各类典型环节的输入和输出时域关系及相应传递函数的表达形式,熟悉各典型环节的参数(K、T)。

4、学会时域法测量典型环节参数的方法。

(二)、实验内容:1、用运算放大器构成比例环节、惯性环节、积分环节、比例积分环节、比例微分环节和比例积分微分环节。

2、在阶跃输入信号作用下,记录各环节的输出波形,写出输入输出之间的时域数学关系。

3、在运算放大器上实现各环节的参数变化。

(三)、实验要求:1、仔细阅读自动控制实验装置布局图和计算机虚拟测量软件的使用说明书。

2、做好预习,根据实验内容中的原理图及相应参数,写出其传递函数的表达式,并计算各典型环节的时域输出响应和相应参数(K、T)。

3、分别画出各典型环节的理论波形。

5、输入阶跃信号,测量各典型环节的输入和输出波形及相关参数。

(四)、实验原理实验原理及实验设计:1.比例环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:比例系数:时域输出响应:2.惯性环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:比例系数:时常数:时域输出响应:3.积分环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:时常数:时域输出响应:4.比例积分环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:比例系数:时常数:时域输出响应:5.比例微分环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:比例系数:时常数:时域输出响应:6.比例积分微分环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:比例系数:时常数:时域输出响应:(五)、实验方法与步骤2、测量输入和输出波形图。

自动控制原理实验

自动控制原理实验自动控制原理实验是自动控制原理课程的重要组成部分,通过实验可以帮助学生深入理解自动控制原理的相关知识,并且掌握实际操作的能力。

本实验旨在通过具体的实验操作,让学生对自动控制原理的理论知识有更深入的了解,同时培养学生的实际动手能力和解决问题的能力。

一、实验目的。

本实验旨在通过具体的实验操作,让学生对自动控制原理的理论知识有更深入的了解,同时培养学生的实际动手能力和解决问题的能力。

二、实验原理。

自动控制原理是一门研究控制系统的设计与分析的学科,它主要研究用于自动控制的原理、方法和技术。

自动控制原理实验是通过实验来验证自动控制原理的理论知识,包括传递函数、控制器设计、系统响应等内容。

三、实验内容。

1. 搭建控制系统模型,根据所学的自动控制原理知识,搭建相应的控制系统模型,包括传感器、执行器、控制器等组成部分。

2. 系统参数测量,对搭建好的控制系统模型进行参数测量,包括系统的传递函数、阶跃响应等参数。

3. 控制器设计与调试,根据实验要求,设计相应的控制器,并进行调试,观察系统的响应情况。

4. 系统性能分析,对设计好的控制系统进行性能分析,包括稳定性、灵敏度、鲁棒性等指标的评估。

四、实验步骤。

1. 按照实验要求,搭建控制系统模型,包括传感器、执行器、控制器等组成部分。

2. 进行系统参数测量,包括系统的传递函数、阶跃响应等参数的测量。

3. 根据实验要求,设计相应的控制器,并进行调试,观察系统的响应情况。

4. 对设计好的控制系统进行性能分析,包括稳定性、灵敏度、鲁棒性等指标的评估。

五、实验结果与分析。

通过实验操作,我们得到了控制系统的传递函数、阶跃响应等参数,并设计了相应的控制器进行了调试。

通过对系统的性能分析,我们可以得出系统的稳定性较好,对外界干扰具有一定的抵抗能力。

六、实验总结。

通过本次实验,我们深入理解了自动控制原理的相关知识,掌握了实际操作的能力。

同时,我们也发现了一些问题,比如在控制器设计与调试过程中遇到了一些困难,需要进一步加强相关知识的学习和实践能力的培养。

自动控制原理实验二阶系统的阶跃响应

自动控制原理实验二阶系统的阶跃响应一、实验目的通过实验观察和分析阶跃响应曲线,了解二阶系统的动态特性,掌握用MATLAB仿真二阶系统阶跃响应曲线的绘制方法,提高对二阶系统动态性能指标的计算与分析能力。

二、实验原理1.二阶系统的传递函数形式为:G(s)=K/[(s+a)(s+b)]其中,K为系统增益,a、b为系统的两个特征根。

特征根的实部决定了系统的稳定性,实部小于零时系统稳定。

2.阶跃响应的拉氏变换表达式为:Y(s)=G(s)/s3.阶跃响应的逆拉氏变换表达式为:y(t)=L^-1{Y(s)}其中,L^-1表示拉氏逆变换。

三、实验内容1.搭建二阶系统,调整增益和特征根,使系统稳定,并记录实际的参数数值。

2.使用MATLAB绘制二阶系统的阶跃响应曲线,并与实际曲线进行对比分析。

四、实验步骤1.搭建二阶系统,调整增益和特征根,使系统稳定。

根据实验要求,选择适当的数字电路元件组合,如电容、电感、电阻等,在实际电路中搭建二阶系统。

2.连接模拟输入信号。

在搭建的二阶系统的输入端接入一个阶跃信号发生器。

3.连接模拟输出信号。

在搭建的二阶系统的输出端接入一个示波器,用于实时观察系统的输出信号。

4.调整增益和特征根。

通过适当调整二阶系统的增益和特征根,使系统达到稳定状态。

记录实际调整参数的数值。

5.使用MATLAB进行仿真绘制。

根据实际搭建的二阶系统参数,利用MATLAB软件进行仿真,绘制出二阶系统的阶跃响应曲线。

6.对比分析实际曲线与仿真曲线。

通过对比分析实际曲线与仿真曲线的差异,分析二阶系统的动态特性。

五、实验结果与分析1.实际曲线的绘制结果。

根据实际参数的输入,记录实际曲线的绘制结果,并描述其特点。

2.仿真曲线的绘制结果。

利用MATLAB软件进行仿真,绘制出仿真曲线,并与实际曲线进行对比分析。

3.实际曲线与仿真曲线的对比分析。

通过对比实际曲线与仿真曲线的差异,分析二阶系统的动态特性,并讨论影响因素。

六、实验讨论与结论1.实验过程中遇到的问题。

自控原理实验报告

一、实验目的1. 理解并掌握自动控制原理的基本概念和基本分析方法。

2. 掌握典型环节的数学模型及其在控制系统中的应用。

3. 熟悉控制系统的时间响应和频率响应分析方法。

4. 培养实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理自动控制原理是研究控制系统动态性能和稳定性的一门学科。

本实验主要涉及以下几个方面:1. 典型环节:比例环节、积分环节、微分环节、惯性环节等。

2. 控制系统:开环控制系统和闭环控制系统。

3. 时间响应:阶跃响应、斜坡响应、正弦响应等。

4. 频率响应:幅频特性、相频特性等。

三、实验内容1. 典型环节的阶跃响应- 比例环节- 积分环节- 比例积分环节- 比例微分环节- 比例积分微分环节2. 典型环节的频率响应- 幅频特性- 相频特性3. 二阶系统的阶跃响应- 上升时间- 调节时间- 超调量- 峰值时间4. 线性系统的稳态误差分析- 偶然误差- 稳态误差四、实验步骤1. 典型环节的阶跃响应- 搭建比例环节、积分环节、比例积分环节、比例微分环节、比例积分微分环节的实验电路。

- 使用示波器观察并记录各个环节的阶跃响应曲线。

- 分析并比较各个环节的阶跃响应曲线,得出结论。

2. 典型环节的频率响应- 搭建比例环节、积分环节、比例积分环节、比例微分环节、比例积分微分环节的实验电路。

- 使用频率响应分析仪测量各个环节的幅频特性和相频特性。

- 分析并比较各个环节的频率响应特性,得出结论。

3. 二阶系统的阶跃响应- 搭建二阶系统的实验电路。

- 使用示波器观察并记录二阶系统的阶跃响应曲线。

- 计算并分析二阶系统的上升时间、调节时间、超调量、峰值时间等性能指标。

4. 线性系统的稳态误差分析- 搭建线性系统的实验电路。

- 使用示波器观察并记录系统的稳态响应曲线。

- 计算并分析系统的稳态误差。

五、实验数据记录与分析1. 典型环节的阶跃响应- 比例环节:K=1,阶跃响应曲线如图1所示。

- 积分环节:K=1,阶跃响应曲线如图2所示。

自动控制的原理实验讲义

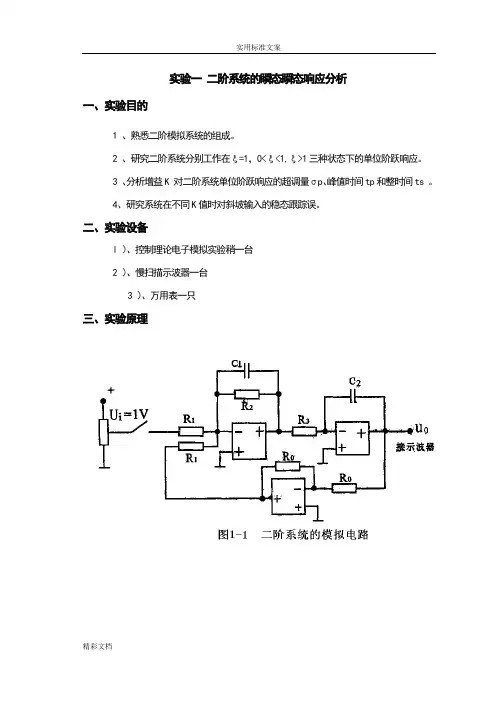

实验一二阶系统的瞬态瞬态响应分析一、实验目的1 、熟悉二阶模拟系统的组成。

2 、研究二阶系统分别工作在ξ=1,0<ξ<1,ξ>1三种状态下的单位阶跃响应。

3 、分析增益K 对二阶系统单位阶跃响应的超调量σp、峰值时间tp和整时间ts 。

4、研究系统在不同K值时对斜坡输入的稳态跟踪误。

二、实验设备l )、控制理论电子模拟实验稍一台2 )、慢扫描示波器一台3 )、万用表一只三、实验原理图1-1 为二阶系统的模拟电路图,它是由惯性环节、积分环节和反相器组成。

图1-2为图1-1的原理方框图,图中K=R2/R1,121C R T =,232C R T =由图1-2求得二阶系统的闭环传递函数:211221222110)()(T T KS T S T T KK S T S T T K S U S U ++=++=(1)而二阶系统标准传递函数为:对比式(1)和(2),得21T T K n =ω,K T T 124=ξ若令T1=0.2S ,T2=0.5S ,则k n 10=ω,k 625.0=ξ调节开环增益K 值,不仅能改变系统无阻尼自然振荡频率ωn 和ξ的值,还可以得到过阻尼(ξ>1)、临界(ξ=1)和欠阻尼(ξ<1)三种情况下的阶跃响应曲线。

(1)当k>0.625,0<ξ<1,系统处在欠阻尼状态,它的单位阶跃响应表达式为:)1sin(111)(2120ξξωξξω-+--=--tgt et u d tn 式中21ξωω-=n d 图1-3为二阶系统欠阻尼状态下的单位阶跃响应曲线(2)当k=0.625时,ξ=1,系统处在临界阻尼状态,它的单位阶跃响应表达式为:tw n n e t u -+-=)1(10ω如图1-4为二阶系统工作临界阻尼单位阶跃响应曲线。

(3)、当k<0.625时,ξ>1,系统工作在过阻尼状态,它的单位阶跃响应曲线和临界阻尼时的单位阶跃响应一样为单调的指数上升曲线,但后者的上升速度比前者缓慢.三、实验内容与步骤1 、根据图1-1,调节相应的参数,使系统的开环传递函数为:()0.5(0.21)KG S S S =+2 、令ui( t ) = lv ,在示波器上观察不同K ( K =10 ,5, 2 ,0.5)时的阶跃响应的波形,并由实验求得相应的σp 、tp 和ts 的值。

自动控制原理实验3

经典三阶系统旳稳定性 研究

一、试验目旳

1、 熟悉反馈控制系统旳构造和工作原理; 2、了解开环放大系数对系统稳定性旳影 响。

二、试验要求:

观察开环增益对三阶系统稳定性 旳影响。

三、试验仪器:

1.自控系统教学模拟机 XMN-2 1台; 2.TDS1000B-SC 系列数字存储示波 器1台; 3.万用表

由劳斯判据懂得,当:

11.9619.6 19.6k 0

19.6k 0

得到系统稳定范围:0 k 11.96

当:

11.96 19.6 19.6k 0

得到系统临界稳定时:

k 11.96

当:

11.96 19.6 19.6k 0

得到系统不稳定范围:k 11.96

将K=510/R代入(3-6)~(3-8)得: R>42.6KΩ 系统稳定 R=42.6KΩ 系统临界稳定 R<42.6KΩ 系统不稳定

G(S)H (S)

510 / R

S(0.1S 1)(0.51S 1)

系统旳特征方程为:

S 3 11.96S 2 19.6S 19.6K 0

用劳斯判据求出系统稳定、临界稳定、 不稳定时旳开环增益:

S3

1

19.6

S2

11.96

19.6K

11.96 19.6 19.6K

S1

11.96

S0

19.6K

四、试验原理和内容:

利用自控系统教学模拟机来模拟 给定三阶系统。

经典三阶系统原理方块图如下图 所示。

G(S )H (S )

K1K 2

T0S (T1S 1)(T2S 1)

K

S(T1S 1)(T2S 1)

给定三阶系统电模拟图

自动控制原理实验报告

自动控制原理实验报告姓 名班 级学 号指导教师1自动控制原理实验报告(一)一.实验目的1.了解掌握各典型环节模拟电路的构成方法、传递函数表达式及输出时域函数表达式。

2.观察分析各典型环节的阶跃响应曲线,了解各项电路参数对典型环节动态特性的影响。

3.了解掌握典型二阶系统模拟电路的构成方法及Ⅰ型二阶闭环系统的传递函数标准式。

4.研究Ⅰ型二阶闭环系统的结构参数--无阻尼振荡频率ωn 、阻尼比ξ对过渡过程的影响。

5.掌握欠阻尼Ⅰ型二阶闭环系统在阶跃信号输入时的动态性能指标σ%、t p 、t s 的计算。

6.观察和分析Ⅰ型二阶闭环系统在欠阻尼、临界阻尼、过阻尼的瞬态响应曲线,及在阶跃信号输入时的动态性能指标σ%、t p 值,并与理论计算值作比对。

二.实验过程与结果1.观察比例环节的阶跃响应曲线1.1模拟电路图1.2传递函数(s)G(s)()o i U K U s == 10R K R =1.3单位阶跃响应U(t)K 1.4实验结果1.5实验截图2342.观察惯性环节的阶跃响应曲线2.1模拟电路图2.2传递函数(s)G(s)()1o i U KU s TS ==+10R K R =1T R C =2.3单位阶跃响应0(t)K(1e)tTU-=-2.4实验结果2.5 实验截图5673.观察积分环节的阶跃响应曲线3.1模拟电路图3.2传递函数(s)1G(s)()TS o i U U s ==i 0T =R C3.3单位阶跃响应01(t)i U t T =3.4 实验结果3.5 实验截图89104.观察比例积分环节的阶跃响应曲线4.1模拟电路图4.2传递函数0(s)1(s)(1)(s)i i U G K U T S ==+10K R R =1i T R C=4.3单位阶跃响应1 (t)(1)U K tT=+ 4.4实验结果4.5实验截图1112135.观察比例微分环节的阶跃响应曲线5.1模拟电路图5.2传递函数0(s)1(s)()(s)1i U TSG K U S τ+==+12312(R )D R R T CR R =++3R C τ=120R R K R +=141233(R //R )R D K R +=0.06D D T K sτ=⨯=5.3单位阶跃响应0(t)()U KT t Kδ=+5.4实验结果截图6.观察比例积分微分(PID )环节的响应曲线6.1模拟电路图156.2传递函数0(s)(s)(s)p p p d i i K U G K K T S U T S ==++123212(R )C d R R T R R =++i 121(R R )C T =+120p R R K R +=1233(R //R )R D K R +=32R C τ= D D T K τ=⨯6.3单位阶跃响应0(t)()p p D p K U K T t K tTδ=++6.4实验观察结果截图16三.实验心得这个实验,收获最多的一点:就是合作。

自动控制原理实验

唐山学院实验中心

自动控制原理实验室

自动控制原理实验

一. 典型线性环节 二. 二阶系统阶跃响应 三. 二阶系统频率响应 四. 线性系统稳定性研究

实验一

• • • 一 实验目的:

典型线性环节

• •

1.学习典型线性环节的模拟方法; 2.研究阻、容参数对典型性环节阶跃响应的 影响 二、实验设备: XMN-2型机;

实验四

线性系统稳定性研究

2.系统的开环放大系数K对稳定性的影响。 (1)适当调整Rw,观察K增大;K减小时的系统响应 曲线。 (2)记录当K=0.5Kj1时的系统响应曲线。 (3)记录当K=1.25Kj1时的系统响应曲线。 3.验证时间常数错开原理。 取T=0.47秒,T1=T/n;T2=T;T3=nT。 (1) 求取该系统在n=2时的临界开环放大系数Kj2,记录 此时的系统响应曲线。 (2) 记录该系统在n=5;K=Kj2时的系统响应曲线。 (3) 记录该系统在n=1;K=Kj2时的系统响应曲线。

• • CAE98; 万用表。

实验一

•

•

典型线性环节

三 实验内容:

1、比例(P)环节:其方块图如图1-1A所 示。 Ui(S) Uo(S)

K

图1-1A 比例环节方块图

实验一 典型线性环节

其传递函数为:

U 0 (S ) K U i (S )

(1-1)

其中: K=R1/R0 当输入为单位阶跃信号,即Ui(t)=1(t)时,Ui(s)=1/S。则由式(1-1) 得到 Uo(S)=K 所以输出响应为 Uo(t)=K (t≥0) (1-2)

三 实验内容

典型二阶系统方块图如下:

•

其闭环传递函数: WB(s)=

自动控制原理实验报告

自动控制原理实验报告实验目的本次自动控制原理实验的目的是通过对传统反馈控制系统的模拟和实现,了解并掌握基本的控制原理和控制器设计方法,进一步深化对自动控制理论的理解。

实验装置本次实验使用的是一台水位控制系统,该系统由电源、电机、计量储水罐、信号检测器、PID控制器、水泵等组成。

电源将电能转换为机械能,通过水泵将水流入到计量储水罐中,信号检测器对储水罐中的水位进行检测并反馈给PID控制器,PID控制器对信号进行处理并控制电机的转速,从而实现对水位的控制。

实验步骤1. 确定实验参数在进行实验之前,首先需要确定实验的一些参数,如PID控制器的比例系数、积分系数以及微分系数等。

这需要根据具体实验情况进行设定,以确保控制系统具有良好的稳定性和响应能力。

2. 实施控制将水泵开启,令水流入计量储水罐中,同时PID控制器对信号进行处理,调节电机的转速以控制水位。

实验过程中需要注意及时进行系统动态的监控和调整,以确保控制系统的稳定性和故障排除。

3. 结束实验并分析结果实验结束后,需要对实验结果进行分析,包括控制系统的响应速度、稳定性以及对参数的灵敏度等。

通过对实验数据的收集和分析,可以进一步提高对自动控制理论的理解和应用能力。

实验结果分析本次实验中,我们实现了对水位的控制,并对PID控制器的参数进行了设定和调整。

实验结果表明,我们所设计的控制系统具有较好的稳定性和响应能力,并且对参数的灵敏度较高。

同时,通过实验数据的分析,我们也发现了一些问题和不足之处,如控制系统的动态响应速度过慢等,这需要我们在实际应用中加以改进和完善。

结论本次自动控制原理实验通过实现对水位的控制,进一步加深了对自动控制理论的理解,掌握了基本的控制原理和控制器设计方法。

同时,通过实验数据的分析和总结,也为今后在自动控制领域的实际应用提供了一定的参考和指导。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

自动控制原理实验实验报告实验三闭环电压控制系统研究学号姓名时间2014年10月21日评定成绩审阅教师实验三闭环电压控制系统研究一、实验目的:(1)通过实例展示,认识自动控制系统的组成、功能及自动控制原理课程所要解决的问题。

(2)会正确实现闭环负反馈。

(3)通过开、闭环实验数据说明闭环控制效果。

二、预习与回答:(1)在实际控制系统调试时,如何正确实现负反馈闭环?答:负反馈闭环,不是单纯的加减问题,它是通过增量法实现的,具体如下:1.系统开环;2.输入一个增或减的变化量;3.相应的,反馈变化量会有增减;4.若增大,也增大,则需用减法器;5.若增大,减小,则需用加法器,即。

(2)你认为表格中加1KΩ载后,开环的电压值与闭环的电压值,哪个更接近2V?答:闭环更接近。

因为在开环系统下出现扰动时,系统前部分不会产生变化。

故而系统不具有调节能力,对扰动的反应很大,也就会与2V相去甚远。

但在闭环系统下出现扰动时,由于有反馈的存在,扰动产生的影响会被反馈到输入端,系统就从输入部分产生了调整,经过调整后的电压值会与2V相差更小些。

因此,闭环的电压值更接近2V。

(3)学自动控制原理课程,在控制系统设计中主要设计哪一部份?答:应当是系统的整体框架及误差调节部分。

对于一个系统,功能部分是“被控对象”部分,这部分可由对应专业设计,反馈部分大多是传感器,因此可由传感器的专业设计,而自控原理关注的是系统整体的稳定性,因此,控制系统设计中心就要集中在整个系统的协调和误差调节环节。

二、实验原理:(1)利用各种实际物理装置(如电子装置、机械装置、化工装置等)在数学上的“相似性”,将各种实际物理装置从感兴趣的角度经过简化、并抽象成相同的数学形式。

我们在设计控制系统时,不必研究每一种实际装置,而用几种“等价”的数学形式来表达、研究和设计。

又由于人本身的自然属性,人对数学而言,不能直接感受它的自然物理属性,这给我们分析和设计带来了困难。

所以,我们又用替代、模拟、仿真的形式把数学形式再变成“模拟实物”来研究。

这样,就可以“秀才不出门,遍知天下事”。

实际上,在后面的课程里,不同专业的学生将面对不同的实际物理对象,而“模拟实物”的实验方式可以做到举一反三,我们就是用下列“模拟实物”——电路系统,替代各种实际物理对象。

(2)自动控制的根本是闭环,尽管有的系统不能直接感受到它的闭环形式,如步进电机控制,专家系统等,从大局看,还是闭环。

闭环控制可以带来想象不到的好处,本实验就是用开环和闭环在负载扰动下的实验数据,说明闭环控制效果。

自动控制系统性能的优劣,其原因之一就是取决调节器的结构和算法的设计(本课程主要用串联调节、状态反馈),本实验为了简洁,采用单闭环、比例调节器K。

通过实验证明:不同的K,对系性能产生不同的影响,以说明正确设计调节器算法的重要性。

(3)为了使实验有代表性,本实验采用三阶(高阶)系统。

这样,当调节器K值过大时,控制系统会产生典型的现象——振荡。

本实验也可以认为是一个真实的电压控制系统。

三、实验设备:THBDC-1实验平台四、实验线路图:五、实验步骤:(1)如图接线,建议使用运算放大器U8、U10、U9、U11、U13。

先开环,即比较器一端的反馈电阻100KΩ接地。

将可变电阻47KΩ(必须接可变电阻47K上面两个插孔)左旋到底时,电阻值为零。

再右旋1圈,阻值为4.7KΩ。

经仔细检查后上电。

打开15伏的直流电源开关,必须弹起“不锁零”红色按键。

(2)按下“阶跃按键”键,调“负输出”端电位器RP2,使“交/直流数字电压表”的电压为2.00V。

如果调不到,则对开环系统进行逐级检查,找出故障原因,并记下。

(3)先按表格先调好可变电阻47KΩ的规定圈数,再调给定电位器RP2,在确保空载输出为2.00V的前提下,再加上1KΩ的扰动负载。

分别右旋调2圈、4圈、8圈后依次测试,填表。

注意:加1 KΩ负载前必须保证此时的电压是2.00V。

(4)正确判断并实现反馈!(课堂提问)再闭环,即反馈端电阻100KΩ接系统输出。

(5)先按表格调好可变电阻47KΩ的圈数,再调给定电位器RP2,在确保空载输出为2.00V的前提下,再加上1KΩ的扰动负载,分别右旋调2圈、4圈、8圈依次测试,填表要注意在可变电阻为8圈时数字表的现象。

并用理论证明。

(6)将比例环节换成积分调节器:即第二运放的10KΩ改为100KΩ;47KΩ可变电阻改为10μF电容,调电位器RP2,确保空载输出为2.00V时再加载,测输出电压值。

表格:开环 空载 加1K Ω负载 可调电阻 开环增益 1圈 (Kp=2.4)2圈 (Kp=4.8)4圈 (Kp=9.6)8圈 (Kp=19.2)输出电压 2.00V 1.001.00 1.001.00闭环 加1K Ω负载 可调电阻 开环增益 1圈 (Kp=2.4)2圈 (Kp=4.8)4圈 (Kp=9.6)8圈 (Kp=19.2)输出电压 2.00V 1.54 1.72 1.85 振荡 稳态误差e0.87 1.32 0.71 0.38 A -2.86 -2.90 -2.42 -2.20 计算稳态误差e — 1.31 0.72 0.38 计算值及测量值之间的误差 —-0.75% -1.37%-2.56%表格中,计算稳态误差e 的公式为:可见,计算出的稳态误差值e 与测量出的e 值误差较小,属于正常情况。

(6)输出电压值 U = 1.98V 。

六、报告要求:(1) 用文字叙说正确实现闭环负反馈的方法。

答:实现闭环负反馈,就是让输入和扰动下输出的变化量相互抵消,达到稳定输出的目的。

实现反馈有如下四种方案: 1. 加减 2. 正电压3. 增电压(变化量)4. 先闭环考察误差e ,然后再作调整对于反馈系统,都是按照偏差控制的系统,偏差就是指输入信号与反馈信号之差,因此,正确的方案是增电压方法,就是考虑变化量的关系的方法。

增电压的方法,是将电压的变化量作为参考量。

通过输入和输出的变化量的关系,来判断反馈的方法,这个方法可以确保实现负反馈,即实现了通过反馈和输入偏差的抵消达到稳定输出的目的。

(2) 说明实验步骤(1)至(6)的意义。

答:步骤(1)中将比较器端100K Ω电阻接地,是为了实现开环控制。

电位器左旋到底,再右旋一圈,是为了调节第二个比例放大器的放大倍数。

步骤(3)是在开环控制的条件下,测量空载输出为2V时,加负载时的电压输出值。

与闭环控制条件下的测量值进行比较,说明开环与闭环控制的差异。

同时也为了说明在开环控制的条件下,Kp变化对输出量没有影响。

步骤(5)是在闭环控制的条件下,测量空载输出为2V时,加负载时的电压输出值,与开环控制进行比较。

同时也为了说明在闭环控制的条件下,Kp变化对输出量的影响步骤(6)是为了说明将第二个比例环节换成积分环节,使输出更稳定。

(3)画出本实验自动控制系统的各个组成部分,并指出对应元件。

被控对象:调节环节:当换成积分调节器时,调节环节是10μF的电容。

扰动:扰动是负载R L反馈:由于本系统中全部是电信号,因此没有用到传感器,反馈是一根导线(4)你认为本实验最重要的器件是哪个?意义是什么?答:最重要的是比例调节的器件。

在前两个实验中,开环和闭环下的调节部分都是47K 的可变电阻,因此在前两个实验中,47K 可变电阻是实验中最重要的器件。

在第三个实验中,调节环节变成了积分调节器,因此10μF 的电容是最重要的器件。

调节环节在系统中起到了调节增益的作用,通过调节环节的作用,系统的放大倍数在改变。

调节器本身就是控制系统的一个非常重要的环节,如果没有调节器,只有反馈环节,系统将无法达到控制调节的目的,系统在反馈之后主要依赖于调节器对变化量的调节,达到稳定输出的目的,因此调节器这部分是最重要的。

而且,调节器也是控制的主要体现。

(5) 写出系统传递函数,用劳斯判据说明可变电阻为8圈时数字表的现象和原因。

答:首先,对于惯性环节,传递函数的表达式是:212()11R R KG s R Cs Ts =-=-++所以,每一个模块的传递函数如下: 比例环节:1()G s K=-惯性环节:22()0.21G s s =-+31()0.0941G s s =-+ 4 2.55()0.0511G s s =-+反馈环节:()1H s = 所以,系统的传递函数:12341234()()()()()1()()()()()G s G s G s G s G s H s G s G s G s G s =+将上面的各个模块的传递函数代入,化简后得到下面的系统传递函数:325.1()0.00095880.0337940.3451 5.1KG s s s s k=++++根据劳斯判据,S3 0.0009588 0.345 S2 0.033794 1+5.1K S1 0.345-0.0283719(1+5.1K ) S0 0.345如果系统稳定,那么第一列都是正数,因此,求出K 的范围:2.19K <所以,求出R2的取值范围:222R K <Ω5.15.1 2.1911.17p p K KK =<⨯=满足以上条件时,系统才能够稳定。

当旋转8圈时,pK 的值超过的稳定的范围,因此系统的传递函数出现了虚轴右半边的极点,因此系统不稳定,但由于运放有饱和电压,因此,输出并不会趋于无穷大,而是在一定的范围内振荡。

(6) 比较表格中的实验数据,说明开环与闭环控制效果。

答:开环控制下,由于不对扰动进行调整,因此控制效果很差,仅仅靠运放稳压调节是不能够达到稳定输出的目的,因此,在空载和负载下输出值有很大的变化。

闭环控制下,系统通过反馈,能够将扰动带来的变化量减小甚至理想情况下消除,达到稳定输出的目的。

通过实验数据,可以看出在闭环反馈情况下系统输出有了明显改善,尤其是在积分调节器的作用下,系统输出稳定性很高。

但闭环控制也有缺陷,就是开环增益受到限制,开环增益不能够无限大,当开环增益超过一定的限度时,就会产生振荡。

(7) 用表格数据说明开环增益与稳态误差的关系。

答:根据表格数据:输出电压 2.00 V 1.55V 1.69 V 1.82 V 振荡稳态误差—1.32 V0.73 V0.39 V我们可以分析,得到如下结论:开环增益越大,稳态误差越小,但开环增益达到一定大小后,系统就会产生振荡。

从理论上分析,对于本实验的系统, 0型系统,阶跃信号作用下的系统的稳态误差和开环增益的关系如下:由此可见,对于0型系统,在A 为定制的情况下,开环增益越大,阶跃输入作用下的系统稳态误差就越小。

如果要求系统对于阶跃输入作用稳态误差为零,那么就要选用I 型以及I 型以上的系统。

但是,对于系统本身来讲,开环增益过高,可能导致系统内部的不稳定,比如运放饱和等,在系统内部已经不稳定,闭环反馈也无法达到稳定。