2020-2021备战高考语文复习诗歌鉴赏专项易错题附详细答案

2020-2021【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优易错试卷练习题(含答案)附详细答案 (2)

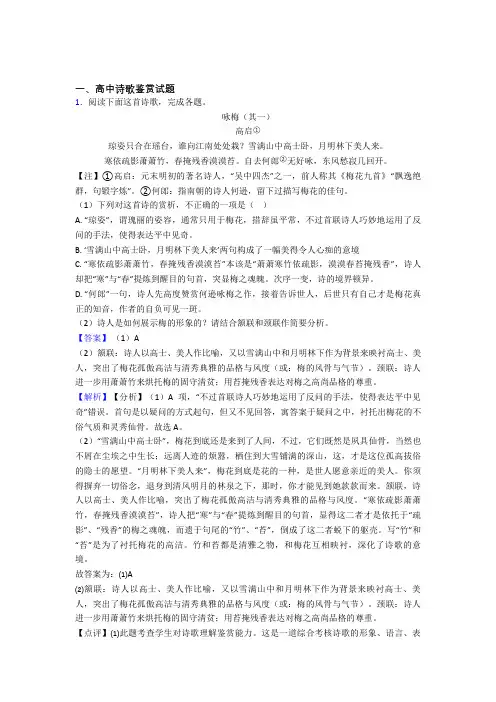

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首诗歌,完成各题。

咏梅(其一)高启①琼姿只合在瑶台,谁向江南处处栽?雪满山中高士卧,月明林下美人来。

寒依疏影萧萧竹,春掩残香漠漠苔。

自去何郎②无好咏,东风愁寂几回开。

【注】①高启:元末明初的著名诗人,“吴中四杰”之一,前人称其《梅花九首》“飘逸绝群,句锻字炼”。

②何郎:指南朝的诗人何逊,留下过描写梅花的佳句。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. “琼姿”,谓瑰丽的姿容,通常只用于梅花,措辞虽平常,不过首联诗人巧妙地运用了反问的手法,使得表达平中见奇。

B. ‘雪满山中高士卧,月明林下美人来’两句构成了一幅美得令人心痴的意境C. “寒依疏影萧萧竹,春掩残香漠漠苔”本该是“萧萧寒竹依疏影,漠漠春苔掩残香”,诗人却把“寒”与“春”提炼到醒目的句首,突显梅之魂魄。

次序一变,诗的境界顿异。

D. “何郎”一句,诗人先高度赞赏何逊咏梅之作,接着告诉世人,后世只有自己才是梅花真正的知音,作者的自负可见一斑。

(2)诗人是如何展示梅的形象的?请结合颔联和颈联作简要分析。

【答案】(1)A(2)颔联:诗人以高士、美人作比喻,又以雪满山中和月明林下作为背景来映衬高士、美人,突出了梅花孤傲高洁与清秀典雅的品格与风度(或:梅的风骨与气节)。

颈联:诗人进一步用萧萧竹来烘托梅的固守清贫;用苔掩残香表达对梅之高尚品格的尊重。

【解析】【分析】(1)A项,“不过首联诗人巧妙地运用了反问的手法,使得表达平中见奇”错误。

首句是以疑问的方式起句,但又不见回答,寓答案于疑问之中,衬托出梅花的不俗气质和灵秀仙骨。

故选A。

(2)“雪满山中高士卧”,梅花到底还是来到了人间,不过,它们既然是夙具仙骨,当然也不屑在尘埃之中生长;远离人迹的烦嚣,栖住到大雪铺满的深山,这,才是这位孤高拔俗的隐士的愿望。

“月明林下美人来”,梅花到底是花的一种,是世人愿意亲近的美人。

你须得摒弃一切俗念,退身到清风明月的林泉之下,那时,你才能见到她款款而来。

2020-2021高考语文易错题专题复习-诗歌鉴赏练习题附答案

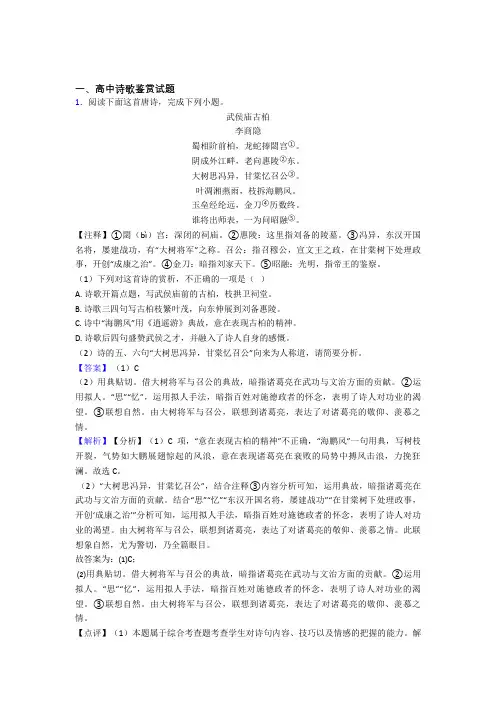

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

武侯庙古柏李商隐蜀相阶前柏,龙蛇捧閟宫①。

阴成外江畔,老向惠陵②东。

大树思冯异,甘棠忆召公③。

叶凋湘燕雨,枝拆海鹏风。

玉垒经纶远,金刀④历数终。

谁将出师表,一为问昭融⑤。

【注释】①閟(bì)宫:深闭的祠庙。

②惠陵:这里指刘备的陵墓。

③冯异,东汉开国名将,屡建战功,有“大树将军”之称。

召公:指召穆公,宣文王之政,在甘棠树下处理政事,开创“成康之治”。

④金刀:暗指刘家天下。

⑤昭融:光明,指帝王的鉴察。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 诗歌开篇点题,写武侯庙前的古柏,枝拱卫祠堂。

B. 诗歌三四句写古柏枝繁叶茂,向东伸展到刘备惠陵。

C. 诗中“海鹏风”用《逍遥游》典故,意在表现古柏的精神。

D. 诗歌后四句盛赞武侯之才,并融入了诗人自身的感慨。

(2)诗的五、六句“大树思冯异,甘棠忆召公”向来为人称道,请简要分析。

【答案】(1)C(2)用典贴切。

借大树将军与召公的典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

②运用拟人。

“思”“忆”,运用拟人手法,暗指百姓对施德政者的怀念,表明了诗人对功业的渴望。

③联想自然。

由大树将军与召公,联想到诸葛亮,表达了对诸葛亮的敬仰、羡慕之情。

【解析】【分析】(1)C项,“意在表现古柏的精神”不正确,“海鹏风”一句用典,写树枝开裂,气势如大鹏展翅惊起的风浪,意在表现诸葛亮在衰败的局势中搏风击浪,力挽狂澜。

故选C。

(2)“大树思冯异,甘棠忆召公”,结合注释③内容分析可知,运用典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

结合“思”“忆”“东汉开国名将,屡建战功”“在甘棠树下处理政事,开创‘成康之治’”分析可知,运用拟人手法,暗指百姓对施德政者的怀念,表明了诗人对功业的渴望。

由大树将军与召公,联想到诸葛亮,表达了对诸葛亮的敬仰、羡慕之情。

此联想象自然,尤为警切,乃全篇眼目。

故答案为:⑴C;⑵用典贴切。

借大树将军与召公的典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

2020-2021【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优 易错 难题练习题(含答案)及详细答案

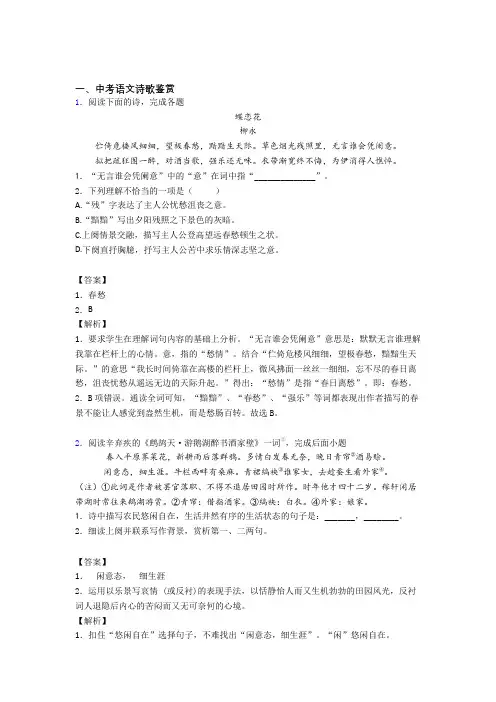

一、中考语文诗歌鉴赏1.阅读下面的诗,完成各题蝶恋花柳永伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。

草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

1.“无言谁会凭阑意”中的“意”在词中指“______________”。

2.下列理解不恰当的一项是()A.“残”字表达了主人公忧愁沮丧之意。

B.“黯黯”写出夕阳残照之下景色的灰暗。

C.上阕情景交融,描写主人公登高望远春愁顿生之状。

D.下阕直抒胸臆,抒写主人公苦中求乐情深志坚之意。

【答案】1.春愁2.B【解析】1.要求学生在理解词句内容的基础上分析。

“无言谁会凭阑意”意思是:默默无言谁理解我靠在栏杆上的心情。

意,指的“愁情”。

结合“伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。

”的意思“我长时间倚靠在高楼的栏杆上,微风拂面一丝丝一细细,忘不尽的春日离愁,沮丧忧愁从遥远无边的天际升起。

”得出:“愁情”是指“春日离愁”。

即:春愁。

2.B项错误。

通读全词可知,“黯黯”、“春愁”、“强乐”等词都表现出作者描写的春景不能让人感觉到盎然生机,而是愁肠百转。

故选B。

2.阅读辛弃疾的《鹧鸪天·游鹅湖醉书酒家壁》一词①,完成后面小题春入平原荠菜花,新耕雨后落群鸦。

多情白发春无奈,晚日青帘②酒易赊。

闲意态,细生涯。

牛栏西畔有桑麻。

青裙缟袂③谁家女,去趁蚕生看外家④。

(注)①此词是作者被罢官落职、不得不退居田园时所作。

时年他才四十二岁。

稼轩闲居带湖时常往来鹅湖游赏。

②青帘:借指酒家。

③缟袂:白衣。

④外家:娘家。

1.诗中描写农民悠闲自在,生活井然有序的生活状态的句子是:_______,________。

2.细读上阕并联系写作背景,赏析第一、二两句。

【答案】1.闲意态,细生涯2.运用以乐景写哀情 (或反衬)的表现手法,以恬静怡人而又生机勃勃的田园风光,反衬词人退隐后内心的苦闷而又无可奈何的心境。

【解析】1.扣住“悠闲自在”选择句子,不难找出“闲意态,细生涯”。

2020-2021高考语文诗歌鉴赏(大题培优易错试卷)附答案解析

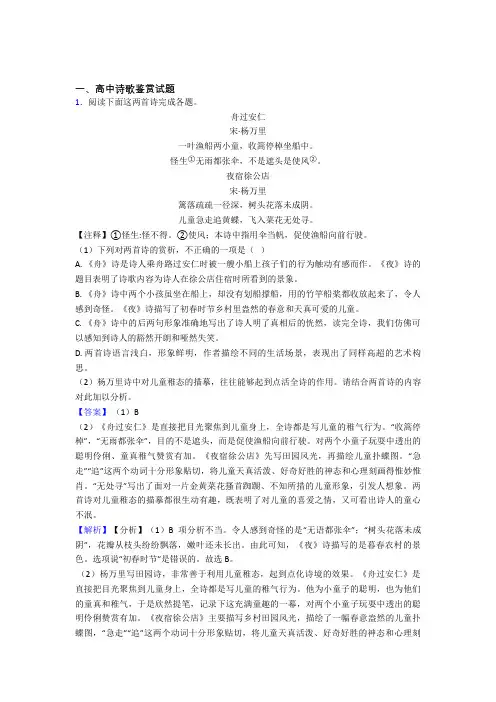

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这两首诗完成各题。

舟过安仁宋·杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生①无雨都张伞,不是遮头是使风②。

夜宿徐公店宋·杨万里篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

【注释】①怪生:怪不得。

②使风;本诗中指用伞当帆,促使渔船向前行驶。

(1)下列对两首诗的赏析,不正确的一项是()A. 《舟》诗是诗人乘舟路过安仁时被一艘小船上孩子们的行为触动有感而作。

《夜》诗的题目表明了诗歌内容为诗人在徐公店住宿时所看到的景象。

B. 《舟》诗中两个小孩虽坐在船上,却没有划船撑船,用的竹竿船桨都收放起来了,令人感到奇怪。

《夜》诗描写了初春时节乡村里盎然的春意和天真可爱的儿童。

C. 《舟》诗中的后两句形象准确地写出了诗人明了真相后的恍然,读完全诗,我们仿佛可以感知到诗人的豁然开朗和哑然失笑。

D. 两首诗语言浅白,形象鲜明,作者描绘不同的生活场景,表现出了同样高超的艺术构思。

(2)杨万里诗中对儿童稚态的描摹,往往能够起到点活全诗的作用。

请结合两首诗的内容对此加以分析。

【答案】(1)B(2)《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

“收篙停棹”,“无雨都张伞”,目的不是遮头,而是促使渔船向前行驶。

对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐、童真稚气赞赏有加。

《夜宿徐公店》先写田园风光,再描绘儿童扑蝶图。

“急走”“追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻画得惟妙惟肖。

“无处寻”写出了面对一片金黄菜花搔首踟蹰、不知所措的儿童形象,引发人想象。

两首诗对儿童稚态的描摹都很生动有趣,既表明了对儿童的喜爱之情,又可看出诗人的童心不泯。

【解析】【分析】(1)B项分析不当。

令人感到奇怪的是“无语都张伞”;“树头花落未成阴”,花瓣从枝头纷纷飘落,嫩叶还未长出。

由此可知,《夜》诗描写的是暮春农村的景色。

选项说“初春时节”是错误的。

2020-2021历年备战高考语文易错题汇编-诗歌鉴赏练习题含答案解析

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

秋兴(其二)杜甫夔府①孤城落日斜,每依北斗望京华。

听猿实下三声泪,奉使虚随八月槎②。

画省③香炉违伏枕④,山楼粉堞⑤隐悲笳。

请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。

【注】①夔府:夔州。

杜甫当时流寓于此。

②八月槎:晋张华《博物志》记载:传说有一个住在海边的人,年年八月海水涨时见有浮槎去来,可达天河。

槎,木筏。

③画省:指尚书省。

汉代这个衙门用胡粉涂壁,上面画有古代贤人烈女,故名。

④伏枕:指生病。

⑤山楼粉堞:指白帝城楼涂着白粉的齿状短墙。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()A. 首句紧承《秋兴》(其一)结句“白帝城高急暮砧”写起,写出了孤城落日壮阔之景。

B. 诗人思念北斗方向的长安,见出思乡之切;“每依”表明这样的遥望凝想已是常态。

C. 耳边的猿啼声声可闻,故曰“实”,盼望的归舟迟迟未有,故曰“虚”,令人悲慨。

D. 诗人面对夔州的藤萝月色,想象京华的芦荻光影,不觉百感交集,怅然若有所失。

(2)这首诗将眼前的景物与心中的思念融合在一起,前人论之曰“身居夔府,心在京华”。

试从诗中找两个例子加以分析,并说说这样写具有怎样的表达效果。

【答案】(1)D(2)①第一联,由眼前的“孤城落日”,联想到“北斗京华”,写出了诗人千里飘零、思念故都的情怀;第二联,“听猿实下”与“奉使虚随”对举,写出了现实情境的凄凉,回归梦想的破灭;第三联,“画省”与“山楼”对举,将往昔朝中的荣光与今日荒城的寂寥交织在一起,不胜悲慨。

②这样写,虚(心中念)实(眼前景)交织,时空交错,丰富了诗歌的内容,开拓了诗歌的意境,增强了诗歌的表现力。

【解析】【分析】(1)D项,“诗人面对夔州的藤萝月色,想象京华的芦荻光影”中“想象”一说错误,从诗中来看,“请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花”意思是“你看,山石上爬满了藤萝。

月亮刚刚升起来的时候,月光是照在藤萝上的,而现在它已经照到河洲前面的芦荻花上面去了”,由“请看”“已映”“洲前”等信息可知,这最后两句写的都是眼前的景物,所以“想象京华的芦获光影,不觉百感交集,怅然若有所失”的理解有误。

2020-2021高考语文二轮 诗歌鉴赏 专项培优易错试卷及详细答案

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

听蜀僧濬弹琴李白蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,余响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注释】(1)绿绮,古代著名的琴。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 开头两句:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

”说明这位琴师是从四川峨眉山下来的,简短的十个字,把这位音乐家写得很有气派,表达了诗人对他的倾慕。

B. 颔联中的“一挥手”写蜀僧弹琴的姿态(动作、技艺),“万壑松”写出了琴声的音乐效果,这两句用大自然宏伟的音响比喻琴声,使人感到这琴声一定是极其铿锵有力的。

C. “余响入霜钟”,意思是说,音乐终止以后,余音久久不绝,和薄暮时分寺庙的钟声融合在一起。

“霜钟”二字点明时令,与下面“秋云暗几重”照应。

D. 李白这首诗描写音乐的独到之处是,除了“万壑松”之外,没有别的比喻形容琴声,“如听万壑松”这一句是纯客观的描写。

(2)请你谈一谈第四联“不觉碧山暮,秋云暗几重”在表达上的妙处。

【答案】(1)D(2)①写出了曲终时的景色,诗人听完蜀僧弹琴,举目四望,不知从什么时候开始,青山已罩上一层暮色,灰暗的秋云重重叠叠,布满天空。

②写出了作者沉醉于琴声之中的状态,感觉时间过得真快。

侧面描写了琴声的魅力。

【解析】【分析】(1)D项,“如听万壑松,这一句是纯客观的描写”,错误;李白这首诗描写音乐的独到之处是,除了“万壑松”之外,没有别的比喻形容琴声,而是着重表现听琴时的感受,表现弹者、听者之间感情的交流。

“如听万壑松”这一句也不是纯客观的描写,诗人从琴声联想到万壑松声,联想到深山大谷,是结合自己的主观感受来写的。

故选D。

(2)《听蜀僧濬弹琴》这首诗,主要是写作者赞美蜀僧弹琴技艺高超,而用“不觉碧山暮,秋云暗几重”收束全诗。

不知不觉中,暮色已经笼罩了青山,秋云黯淡,布满了黄昏的天空,从内容上说,这两句分明是景色描写,写曲终时的景色,用“不觉”写出了诗人沉醉在琴声之中,从手法上说,用景色的变化从侧面来写琴声的魅力。

2020-2021【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优 易错 难题练习题附答案解析

一、中考语文诗歌鉴赏1.诗歌理解破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之辛弃疾醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!1.下面对这首词的理解,不恰当的一项是()A.“沙场秋点兵”其中“秋”字,既点明了季节,也为战士出征增添了肃杀的气氛。

B.“八百里分麾下炙”中的“八百里”是牛名。

C.全词刻画了一位老当益壮,亲自领兵上阵杀敌的英雄形象。

D.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”与“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”有异曲同工之妙。

2.请结合词句“了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!”来分析这首词表达了作者怎样的思想感情?【答案】1.C2.“了却君王天下事,赢得生前身后名”这两句表现了词人想要收复国土、建功立业的雄心壮志;“可怜白发生”一句表现了词人壮志难酬的悲愤之情。

【解析】1.要求学生在理解诗歌内容的基础上分析选项。

ABD三项正确。

C项错误。

结合“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”分析,“亲自领兵上阵杀敌”是错误的。

这是梦境。

2.要求学生在理解诗歌内容的基础上,分析作者的情感。

梦境写得酣畅淋漓,“了却君王天下事,赢得生前身后名”将爱国之心、忠君之念、收复国土、建功立业的雄心壮志推向顶点。

“可怜白发生!”猛然跌落,在梦境与现实的强烈对照中,宣泄了壮志难酬的一腔悲愤。

原来,那壮阔盛大的军容,横戈跃马的战斗,以及辉煌胜利,千秋功名,不过全是梦境。

这处境,的确是“悲哀”的。

然而没有谁“可怜”他。

“可怜白发生!”抒发了作者壮志难酬、心中愤懑不平的感情。

2.阅读下面的古诗,完成后面的题目。

柳[唐]李商隐曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天①。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

(注释)①断肠天:令人销魂的春天。

全诗写柳,句句写景,又句句抒情。

请结合全诗内容分析作者所写之景、所抒之情。

【答案】首句中,诗人追想了“柳”在春日的样子,“逐东风”“拂舞筵”,好似与宴会上的舞女融为一体,婀娜多姿,翩然起舞。

2020-2021高考语文易错题专题训练-诗歌鉴赏练习题附详细答案

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成各题。

南康望湖亭①苏轼八月渡长湖,萧条万象疏。

秋风片帆急,暮霭一山孤。

许国心犹在,康时②术已虚。

岷峨家万里,投老得归无。

【注释】①时苏轼被贬惠州,途经鄱阳湖边的南康。

②康时:即匡时,以避宋太祖赵匡胤名讳。

(1)请赏析颔联的写景艺术。

(2)简要概括诗歌后两联所蕴含的情感。

【答案】(1)①动静结合,“片帆”动,“一山”静;②借景抒情,秋风劲吹,片帆急渡,暮霭弥漫,孤山静立,表现了诗人的愤懑、孤独之情。

(2)①报国无门的愤懑(济世无术的无奈);②漂泊异乡的孤苦;③思归不得的忧伤。

【解析】【分析】(1)“秋风片帆急,暮霭一山孤”,颔联中“片帆”“一山”,一动一静,“急”“孤”透露出诗人的情感,景中含情,结合注释①分析,表现了诗人的愤懑、孤独之情。

(2)“许国心犹在,康时术已虚”表明作者有为国效力之意,然而面对自己不断贬谪的命运,却报国无门,济世无术;“岷峨家万里,投老得归无”则表达诗人漂泊异乡,思乡而无法归去的悲苦之情。

故答案为:⑴①动静结合,“片帆”动,“一山”静;②借景抒情,秋风劲吹,片帆急渡,暮霭弥漫,孤山静立,表现了诗人的愤懑、孤独之情。

⑵①报国无门的愤懑(济世无术的无奈);②漂泊异乡的孤苦;③思归不得的忧伤。

【点评】(1)本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

写景艺术主要包括:①修辞(比喻、比拟、排比、夸张、借代、设问、反复、用典),②表现手法(对比、衬托),③多感官角度(视觉、听觉、触觉、味觉),④两个结合(动静结合、虚实结合),⑤空间的角度(远近上下高低)等。

如果没有特别突出的手法,就一定要考虑“借景抒情”手法,这是最基本的手法。

(2)本题考查把握诗歌思想内容的能力。

注意运用知人论世和抓关键词句法回答此题。

注意注释和关键词句“孤”“许国心犹在”“岷峨家万里,投老得归无”。

2.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送柳秀才往连州①看弟马戴离人非逆旅,有弟谪连州。

2020-2021高考语文培优易错试卷(含解析)之诗歌鉴赏附答案解析

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

送湖南部曲①辛弃疾青衫匹马万人呼,幕府当年急急符②。

愧我明珠成薏苡③,负君赤手缚於菟④。

观书老眼明如镜,论事惊人胆满躯。

万里云霄送君去,不妨风雨破吾庐。

【注释】①部曲:即部属。

古代大将的军营都设有各司其事的属官,称之为“部曲”。

②急急符:紧急命令。

③薏苡:语出《后汉书·马援传》,马援从交趾还,载一车薏米,有人告发他私载一车珍珠。

后世用“薏苡明珠”指因涉嫌而受诽谤的人。

④於菟:楚人“谓虎於菟”,即虎的别称。

(1)对全诗进行赏析不正确的项是()A. 诗的第一句中“万人呼”采用侧面描写的手法,突出了部属的勇猛形象。

B. 三、四句暗示自己遭谗言而去职,有负部曲战功,点明“负君”而愧之因。

C. 五、六句夸赞部曲年纪虽老而眼光明亮,谈论国事能仗义执言,胆量惊人。

D. 诗人借写为部曲送行,表达了对现实的感慨,既有豁达之情,也有不平之气。

(2)本诗的尾联表现了诗人怎样的思想情感?请简要分析。

【答案】(1)C(2)①送别之情。

既有惜别之情又有祝福之意,祝愿对方鹏程万里,直上青云。

②先公后私的情怀。

只要部属有着光明的前景,能够为国家效力,即使自己遭受挫折,忍受“风雨破吾庐”的困厄生活也是心甘情愿的。

【解析】【分析】(1)C项,“五、六句夸赞部曲年纪虽老而眼光明亮,谈论国事能仗义执言,胆量惊人”错误,从诗中来看,“观书老眼明如镜,论事惊人胆满躯”是表明自己惯于观书的老眼,明如宝镜,有知人之明,自己在论事方面,有胆有识,敢于挺身而出,仗义直言,不像他人那样畏首畏尾,顾虑重重,这应是写自己,不是夸部曲。

故选C。

(2)从诗歌的标题“送湖南部曲”可知,这是一首送别诗,这基本上已经指明了情感的方向;再看尾联“万里云霄送君去,不妨风雨破吾庐”前一句以一个“送”字着重点明送别之情,重点在被送者,祝愿对方鹏程万里,直上青云,后一句是写自己送人的心情,只要被送的壮士有广阔的前途,到后来能为国家效忠宣劳,即使自己遭受政治上的挫折,在风雨交加的日子里,忍受“吾庐独破”的困厄生活也心甘情愿,这句化用杜甫诗“吾庐独破受冻死亦足”句意,“不妨”两字,展示诗人先公后私、先人后己的优秀品质,表现一位久经沙场锻炼的大将热爱部属的可贵精神。

2020-2021备战高考语文 诗歌鉴赏 培优 易错 难题练习(含答案)含详细答案

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

东西船行(宋)李浩东船得风帆席高,千里瞬息轻鸿毛西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙明日风翻波浪异,西笑东船却如此。

东西相笑无已时,我但行藏①任天理【注】①《论语》载:“用之则行,舍之则藏。

”“行藏”一词,后来指行迹、出处。

(1)下列对这首宋诗的赏析,不恰当的一项是()A. 诗歌首联写东船因为遇到顺风,扬帆前进,瞬息千里,舟行轻快,仿佛风送鸿毛。

B. 颔联写西船的篙师一边讥笑东船一边辛苦撑船,汗流浃背,甚至折断了许多船篙。

C. 诗歌颈联写第二天风向转变,波涛流势也随之変化,西船因处于顺境又讥笑东船。

D. 这首宋诗主要运用对比方法,语言平白如话,通俗易懂,质朴无华却引人深思。

(2)这首宋诗蕴含哲理,启迪人生,请分析其带给人的哲理启迪。

【答案】(1)B(2)①人生不会总是处于顺境或者逆境。

处顺境不可自骄,处逆境不必自馁。

②遇到顺境,洋洋自得讥笑他人,一旦困境来临,其下场比平时处于逆境者更惨。

③操纵的主动权应在自己手中,无论处境顺利与否,顺其自然,便能怡然自适。

【解析】【分析】(1)B项,“颔联写西船的篙师一边讥笑东船一边辛苦撑船”分析错误,颔联“西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙”意为“却笑那西去的船夫,汗流如雨,不知撑折了多少竹篙”,联系首联“东船得风帆席高”,即“东行的船遇到顺风,帆席高挂”,上下对比理解,答案应是东行的船只笑那西去的船。

故选B。

(2)首联“东船得风帆席高,千里瞬息轻鸿毛”表现出遇到顺风,扬帆前进,瞬息千里,舟行轻快的状态;颔联“西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙”,展现出逆风行使的船只,艰难而上,辛苦撑船,汗流浃背,甚至折断了许多船篙。

顺风,逆风好比人生的顺境与逆境。

颈联“明日风翻波浪异,西笑东船却如此。

”第二天风向转变,波涛流势也随之変化,西船因处于顺境又讥笑东船。

这就好比人生的境遇,否极泰来,没有永远的一帆风顺,也无永远的坎坷迷茫,重要的是不管处于人生何种境地都要“我但行藏任天理”,保持怡然自适的姿态,不要嘲笑他人遭遇。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这两首诗完成各题。

舟过安仁宋·杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生①无雨都张伞,不是遮头是使风②。

夜宿徐公店宋·杨万里篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

【注释】①怪生:怪不得。

②使风;本诗中指用伞当帆,促使渔船向前行驶。

(1)下列对两首诗的赏析,不正确的一项是()A. 《舟》诗是诗人乘舟路过安仁时被一艘小船上孩子们的行为触动有感而作。

《夜》诗的题目表明了诗歌内容为诗人在徐公店住宿时所看到的景象。

B. 《舟》诗中两个小孩虽坐在船上,却没有划船撑船,用的竹竿船桨都收放起来了,令人感到奇怪。

《夜》诗描写了初春时节乡村里盎然的春意和天真可爱的儿童。

C. 《舟》诗中的后两句形象准确地写出了诗人明了真相后的恍然,读完全诗,我们仿佛可以感知到诗人的豁然开朗和哑然失笑。

D. 两首诗语言浅白,形象鲜明,作者描绘不同的生活场景,表现出了同样高超的艺术构思。

(2)杨万里诗中对儿童稚态的描摹,往往能够起到点活全诗的作用。

请结合两首诗的内容对此加以分析。

【答案】(1)B(2)《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

“收篙停棹”,“无雨都张伞”,目的不是遮头,而是促使渔船向前行驶。

对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐、童真稚气赞赏有加。

《夜宿徐公店》先写田园风光,再描绘儿童扑蝶图。

“急走”“追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻画得惟妙惟肖。

“无处寻”写出了面对一片金黄菜花搔首踟蹰、不知所措的儿童形象,引发人想象。

两首诗对儿童稚态的描摹都很生动有趣,既表明了对儿童的喜爱之情,又可看出诗人的童心不泯。

【解析】【分析】(1)B项分析不当。

令人感到奇怪的是“无语都张伞”;“树头花落未成阴”,花瓣从枝头纷纷飘落,嫩叶还未长出。

由此可知,《夜》诗描写的是暮春农村的景色。

选项说“初春时节”是错误的。

故选B。

(2)杨万里写田园诗,非常善于利用儿童稚态,起到点化诗境的效果。

《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

他为小童子的聪明,也为他们的童真和稚气,于是欣然提笔,记录下这充满童趣的一幕,对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐赞赏有加。

《夜宿徐公店》主要描写乡村田园风光,描绘了一幅春意盎然的儿童扑蝶图,“急走”“追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻画得惟妙惟肖。

“无处寻”三个字给读者以想象,在我们面前仿佛浮现出一个面对一片金黄菜花搔首踟蹰、不知所措的儿童。

两首诗中对儿童的喜爱之情溢于言表,从中可以看出诗人的童心不泯。

对儿童稚态的描摹,点活了全诗。

故答案为:⑴B;⑵《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

“收篙停棹”,“无雨都张伞”,目的不是遮头,而是促使渔船向前行驶。

对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐、童真稚气赞赏有加。

《夜宿徐公店》先写田园风光,再描绘儿童扑蝶图。

“急走”“追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻画得惟妙惟肖。

“无处寻”写出了面对一片金黄菜花搔首踟蹰、不知所措的儿童形象,引发人想象。

两首诗对儿童稚态的描摹都很生动有趣,既表明了对儿童的喜爱之情,又可看出诗人的童心不泯。

【点评】(1)此题考查对诗歌内容的理解鉴赏能力。

要注意在理解全诗意思的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

逐个排除选项,筛选出符合题意的正确答案。

(2)此题考查把握诗歌内容的能力。

整体理解诗歌内容,分析各个句子,组织答案。

《舟过安仁》是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。

《夜宿徐公店》主要描写乡村田园风光,描绘了一幅春意盎然的儿童扑蝶图。

2.阅读下面的诗歌,回答问题。

菩萨蛮·宿水口南宋·洪瑹断虹远饮横江水,万山紫翠斜阳里。

系马短亭西,丹枫明酒旗。

浮生常客路,事逐孤鸿去。

又是月黄昏,寒灯人闭门。

(1)古典诗歌描写景物时常“以画入诗”,简析词的上阕是如何体现这一特点的?(2)词的下阕表达了怎样的思想感情?请简要分析。

【答案】(1)①构图上由远及近,由远处的彩虹、万山,到近处的短亭、丹枫、酒旗,层次分明。

②色彩上绚烂明丽,词人选取了彩虹、紫中带翠的山岭、青旗、红枫等意象,织就了一幅灿烂美丽的画面。

(2)①羁旅愁思(思乡思亲)。

前两句,描写了词人旅途奔波,一事无成,“浮生”一词意为漂泊不定的经历,表示了对羁旅漂泊的厌倦。

②孤独寂寞。

结尾两句更透出了羁旅夜晚、黄昏来临、空屋寒灯的凄凉,表达了词人孤独寂寞。

【解析】【分析】(1)起首“断虹远饮横江水,万山紫翠斜阳里。

”二句写远景。

雨后初晴,一道断虹斜插于东南方的长江之上,在夕阳落照之下,千山万水,一片紫翠。

“系马短亭西,丹枫明酒旗”。

两句转写投宿,兼及近景,“系马短亭西”,说明客舍就在此近旁。

词人好象手握一枝调色彩笔,精心构画,于是画面上出现了红黄橙绿青蓝紫的彩虹,紫中带翠的山岭出现了,青旗(酒旗色青,亦称青旆)、红枫也出现了“断虹远饮横江水”中的“饮”字,带有“追琢”的痕迹。

青旗、红枫,判然可见,色彩明丽。

(2)“浮生常客路,事逐孤鸿去”二句,谓词人奔走仕途,一事无成。

“浮生”语出《庄子。

刻意》“其生若浮,其死若休。

”词人这里借用,表示了对仕途的厌倦。

“事逐孤鸿去”,大概是说往事不可追寻,已逝之时光亦不能再返,感慨至深,故亦真挚感人。

结尾“又是月黄昏,寒灯人闭门”,从时间上看,上阕写夕阳时候,提到山犹染紫;这里说“月黄昏”,则已暮色苍茫了。

其上着以“又是”二字,说明词人在外不知漂泊了多少个日日夜夜,尝尽了千愁万苦。

词的下阙抒发了羁旅愁思和孤独寂寞之感。

故答案为:⑴①构图上由远及近,由远处的彩虹、万山,到近处的短亭、丹枫、酒旗,层次分明。

②色彩上绚烂明丽,词人选取了彩虹、紫中带翠的山岭、青旗、红枫等意象,织就了一幅灿烂美丽的画面。

⑵①羁旅愁思(思乡思亲)。

前两句,描写了词人旅途奔波,一事无成,“浮生”一词意为漂泊不定的经历,表示了对羁旅漂泊的厌倦。

②孤独寂寞。

结尾两句更透出了羁旅夜晚、黄昏来临、空屋寒灯的凄凉,表达了词人孤独寂寞。

【点评】⑴此题考查赏析诗歌的表达技巧的能力。

可以从画面意象的构成、色彩特点等方面思考。

景物描写的特点一般从顺序、着眼点、手法等几方面着眼,顺序有高低、远近等,着眼点有绘形、绘声、绘色等,手法主要是常见的表现手法和修辞等。

(2)此题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

情感题要注意标题、注释和文中的关键词语。

解答诗歌情感的答题方法如下:①从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感。

②从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方。

③从作者和创作背景入手,做到知人论世。

④从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情。

⑤从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情。

⑥从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。

同时还要注意诗文前面的小序和诗文后面的注解。

3.阅读下面这首词,完成小题。

浣溪纱(宋)欧阳修堤上游人逐画船,拍堤春水四垂天。

绿杨楼外出秋千。

白发戴花君莫笑,六幺催拍盏频传。

人生何处似尊前。

(1)这首词上片中“逐”字的意思是________;一个字________,暗写出秋千上少女的娇美身影,给幽美的景色平添了盎然的生机。

(2)试分析本词下片抒发了怎样的思想情感。

【答案】(1)追逐;“出”(2)①词人满头白发上插着鲜花,也不怕别人笑话,画船上急管繁弦,乐声四起,频频举杯,觥筹交错,一幅欢乐的湖上宴乐图,抒发了词人春日泛舟、与民同乐的欢乐之情。

②末句直抒胸臆,人生万事,何处似樽前,抒发了词人失意伤怀的苦闷。

【解析】【分析】(1)这首词上片中“逐”字的意思是追逐,描写出游人追逐画船的情景,表现出喧闹的场面。

“出”字描写出秋千时隐时现的情景,渲染了一种欢快热闹的气氛,暗写出秋千上少女的娇美身影,给幽美的景色平添了盎然的生机。

(2)“白发戴花君莫笑”,“白发”,词人自指。

这样的老人头插鲜花,自己不感到可笑,也不怕别人见怪,俨然画出了他旷放不羁、乐而忘形的狂态。

下句“六幺催拍盏频传”和上句对仗,但对得灵活,使人不觉。

形象地写出画船上急管繁弦、乐声四起、频频举杯、觥筹交错的场面。

船中的太守,此时也顾不得有谁在窃笑了,他情不自禁在皤然白发上插入一朵鲜花、添上一段春色。

让丝竹繁奏、将酒杯频传,他要与民同乐,同庆春的莅临。

“人生何处似尊前”,人生什么时候能像饮酒一样惬意轻松,不必太多愁苦!忘却贬官颍州的烦恼吧,他愿在春醪中沉醉,一如他的雅号“醉翁”,抒发了词人失意伤怀的苦闷。

故答案为:⑴追逐“出”⑵①词人满头白发上插着鲜花,也不怕别人笑话,画船上急管繁弦,乐声四起,频频举杯,觥筹交错,一幅欢乐的湖上宴乐图,抒发了词人春日泛舟、与民同乐的欢乐之情。

②末句直抒胸臆,人生万事,何处似樽前,抒发了词人失意伤怀的苦闷。

【点评】⑴此题考查鉴赏诗歌语言的能力。

炼字是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之字往往是在该诗句中最富有表现力的词语,比如动词、形容词、数词、修饰词语、表示声音和颜色的词语等。

⑵本题考查学生评价文章的思想内容和作者的观点态度能力。

诗歌的情感分析的题目一直是考试的重点,但是考核的难度并不是太大,存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要主语诗歌的抒情方式,根据抒情方式分析情感。

4.阅读下面诗歌,回答问题。

齐安郡后池绝句杜牧菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇。

尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣。

【注释】此诗作于杜牧受人排挤,被外放为黄州刺史之时,“齐安”是黄州的郡名。

(1)诗人在该诗写“夏莺”之“啭”和“鸳鸯”之“浴”有何作用?(2)请结合全诗赏析“尽日无人看微雨”。

【答案】(1)以动衬静(反衬或衬托)或渲染出一种幽寂的氛围,有利于作者孤寂之情的抒发。

(2)(第一种答案)该句意为:整天都没有别人来这里欣赏微雨中美景。

“微雨”,奠定了整个画面的大背景,给画面增添了迷朦之感。

“无人”,直接应和了整首诗幽寂的氛围,同时又与抒情主人公形成对比(衬托或正衬)。

“尽日”,点出“我”久久伫立之身影,深深难遣之孤寂。

(第二种答案)该句意为:整天都没有别人来这里欣赏微雨中美景。

它给全诗营造了一种朦胧意境,同时又突显了全诗幽寂氛围,用衬托(对比或正衬)手法写出“我” 久久伫立之身影,抒发了深深难遣之孤寂。

【解析】【分析】(1)分析可知,这首诗运用了以动表静、以声响显示幽寂的手法。