记宁远县鲤溪镇(石家洞和永安)600年的起源和历史轶事

湖南永州宁远的民俗故事或者传说

湖南永州宁远的民俗故事或者传说湖南永州宁远地区是一个拥有悠久历史和丰富民俗文化的地方。

这里有许多独特的民俗故事和传说,融入着人们的生活和信仰。

据说,宁远南门乡有一个古老的传说,称为“七道龙”。

相传,在很久很久以前的一个夏天,南门乡的田地出现了严重的干旱,庄稼无法生长,人们生活异常艰难。

这时,一个神秘的老人来到南门乡,他手持一杆柳枝,在田间来回走动,并说出“七道龙长”的咒语。

随着老人的行走和咒语的念诵,田地开始变得湿润,庄稼恢复生机。

从此之后,南门乡人们将这个神秘的老人尊称为“七道龙”,并将其当作当地的保护神。

此外,宁远的民间传说还有关于月亮的一个故事,称为“盗招”。

相传,在古代一个干旱的冬天,宁远的苦难人民祈祷雨季不至,但是他们的祈祷不被听从。

而一位聪明伶俐的少年得知了一个秘密:雨季之前,月亮会探查地面的干旱情况,如果看到干旱的土地,会把雨水带走,不向那里下雨。

这位少年随即向村民们透露此消息,并发明了一种“盗招”的方法。

他们每个人在院子里挖一个洞,把镜子放在坑里,当月亮经过时,就会看到地面上的水面。

于是,月亮以为这个地方已经下过雨,便继续前行,不会再把雨带走。

奇迹般的是,此后的雨季宁远降雨充足,庄稼生长得旺盛,人民安居乐业。

除了传说和故事,宁远还有许多传统的民俗活动,丰富了当地的文化氛围。

比如“拜神”习俗,在每年的春节期间,当地人民会前往庙宇或神龛拜神,祈求来年风调雨顺、五谷丰收。

还有“提灯”节,这是宁远独特的民俗活动,人们制作各种形状的灯笼,点亮街头巷尾,营造热闹的节日氛围。

总的来说,宁远的民俗故事和传说丰富多样,既有富有想象力的神话传说,又有与当地自然环境、生产生活相关的传说。

这些故事和传说通过口口相传,代代相传,不仅丰富了宁远的文化底蕴,也凝聚了人们对美好生活的向往和祈愿。

我的家乡湖南宁远

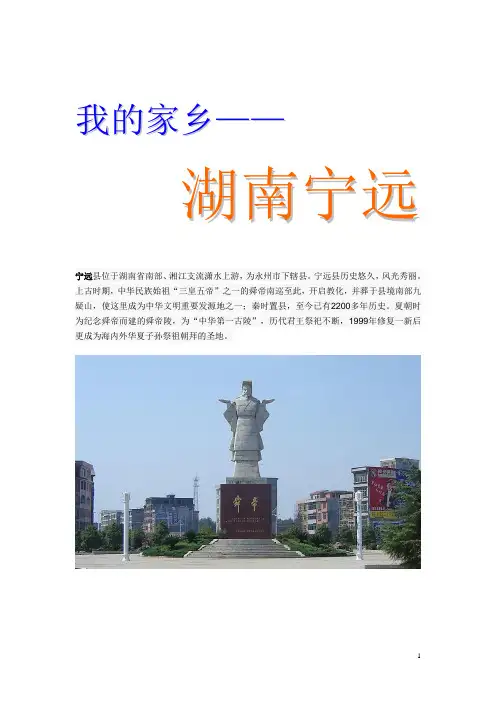

我的家乡——湖南宁远宁远县位于湖南省南部、湘江支流潇水上游,为永州市下辖县。

宁远县历史悠久,风光秀丽。

上古时期,中华民族始祖“三皇五帝”之一的舜帝南巡至此,开启教化,并葬于县境南部九疑山,使这里成为中华文明重要发源地之一;秦时置县,至今已有2200多年历史。

夏朝时为纪念舜帝而建的舜帝陵,为“中华第一古陵”,历代君王祭祀不断,1999年修复一新后更成为海内外华夏子孙祭祖朝拜的圣地。

舜帝古陵舜帝陵位于疑山舜陵景区,是九疑山风景区的目标人文景观。

是我国最古老的陵墓。

舜帝陵陵区由陵山(舜源峰)、舜陵庙、神道及陵园组成,占地600余亩。

陵山舜源峰上小下大,呈覆斗状,海拔600余米,气势恢宏。

山北麓建有陵庙,陵庙坐南向北,规模宏大,占地24644平方米。

分为前后两重院落,五进建筑。

陵庙内建有庄严肃穆的山门、午门、拜殿、正殿、寝殿、厢房。

陵庙外有长200米的神道。

舜陵是中国五大古帝陵之一,是中国唯一的舜帝陵墓,乃舜帝南巡崩于苍梧之野而葬于九疑山。

陵庙祭碑廓内保存的历代祭碑36方,它们是珍贵的历史文物,是历史的见证。

在古木参天的陵区内,陵庙建筑上的石雕、楹联、壁绘栩栩如生,令人流连忘返。

附近有娥皇矣、女英峰、美女峰、梳子峰、舜峰(三分石)、箫韶峰、斑竹岩、舜池、舜溪皆与舜帝奏九韶之乐及二妃挥泪斑竹的传说有关。

在舜帝陵南两公里处的九疑洞村中。

玉王官岩,四面高山环抱,玉官岩山碧绿青翠,恰似一颗翡翠珍珠,落在盘中,故又称“天下第一盆景”。

4.2玉琯岩是九疑山保存摩崖碑刻最多的地方。

现存有宋方信孺“九疑山”世字题名刻及东汉文学家蔡邕《九疑山碑》等数十方古碑刻,在众多的碑刻中,清光绪年间的蝇头小楷,不仅书法精美,而且刻工极精,为摩崖石刻中所仅有。

玉琯岩为喀斯特地貌原始次生林遗存,怪石磷峋的山岗上长满千年古树,树根穿山破石,或含石于根,形成千奇百怪的自然景观,令人惊叹!玉琯岩不仅风光秀丽,石刻精美,还有何侯练丹全家升天,舜帝遗玉琯在九疑山神奇动人的传说。

宁远未开发的十大名岩,哪个在你家乡?

宁远未开发的十大名岩,哪个在你家乡?(1)逍遥岩属石灰岩洞穴。

位于宁远县东溪街道红岩村东北1.75千处。

宋代时,李挺祖在此题“逍遥岩”而得名,其山因岩而名。

岩分两层,可容400人右左。

岩顶高约10米,有三处孔洞,可射入阳光。

岩洞之一层,石上有历代游者的题词,岩洞口前左旁厥石上,镌刻“春陵第一峰”。

素为县城八景之一。

2003年5月被公布为市级文物保护单位。

在舜阳大道旁,交通方便。

清人徐旭旦有《道遥岩和壁间韵》诗一首:“罗列奇峰入紫宵,仙人楼阁更袅峣,环潆溪水方回合,曲折云林自寂寥,烟树苍茫浮远近,山花嫋娜暂道遥。

我来歌啸应投笔,独坐岩头吹玉箫。

”(2)象岩属石灰岩洞穴。

又名象石岩。

在宁远县湾井镇朵山村村口,骊山之麓。

岩口有石下垂,酷似象鼻,故名象岩。

传为舜帝点化而成。

宋特科状元乐雷发曾隐居丽山,讲学象岩,作《象岩铭》刻于岩壁。

宋李挺祖题刻“象岩”二字,清欧阳泽闿有《象石岩》诗:“神山风雨万灵趋,彩仗仙斑空有无。

一自象耕传帝力,永留岩石镇名区。

文章八策工何用,碑版千秋迹半芜。

欲为林峦写生色,诗中摩诘谏倪迂。

”通乡村公路。

(3)潮水岩属石灰岩洞穴。

在柏家坪镇北屏村潮水岩居民点北600米处,对面800米为宁远四中旧校址。

因岩洞内有小溪,春夏时节,一日三潮,暗流奔泻,有水溢出,遂名潮水岩。

岩口呈椭圆形,往下斜入约30米,即可见岩溪淙淙。

岩形如狮口,岩中有一石垂下,婉如狮舌,以石敲舌,或岩口呼喊数声,数分钟后,便能听见洪流急速奔来,水能溢出洞口。

岩溪暗流百余米,即入潮水岩井,溉田数百亩。

因近北路名校,令人怀想。

通乡村公路。

(4)九龙岩属石灰岩洞穴。

在宁远县柏家坪镇王家冲村桐子山与四家屋居民点之间。

因岩内石梗潆洄,有如群龙游戏,遂名九龙岩。

洞口西向,夏凉冬暖。

昔洞内有庙,后迁建洞外。

岩外九龙庙与苍松翠柏相互掩映,风景清幽。

岩口较窄,斜下有石级。

数十米后岩宽敞。

直入分两层,上层为游道,下层为地下河。

长若4千米则洞至尽头。

湖南永州宁远的民俗故事或者传说

湖南永州宁远的民俗故事或者传说

洞庭玉猴记

传说洞庭湖湖面曾经出现一只大猴子,这只大猴子凭借着神力,在洞庭湖上行走,传说它一路上从湖中捞出了许多珍宝,但最后它仍然被洞庭湖的烟雨所吞没。

民间流传着这只大猴子的传说,民众相信这是一个真实发生的事件,他们将这只玉猴称为洞庭玉猴。

拱洞鬼术

宁远县有一个拱洞,据说有一个叫做鬼王的鬼魂住在里面,每当有人进入拱洞时,鬼王就会出来给那些进入拱洞的人施以诅咒和术法,使他们受到痛苦。

这种鬼术一直传到现在,当地的人们仍然害怕这个古老的传说,但也经常可以看到那些勇敢的年轻人探索拱洞的景象。

古寺僧侣记

宁远县有一座古老的寺庙,据说里面居住着一位叫做慧觉的僧侣,他有一种神奇的力量可以帮助别人解决烦恼。

慧觉常常穿梭在宁远县的每个角落,他传播正能量,劝说人们戒除恶习,改变心态,教导人们追求正义,做一个有礼貌、有德行、有智慧的好人。

慧觉的故事仍然在宁远县流传,人们将这位僧侣当作宁远的精神导师,把他当作一种信仰的榜样。

湖南永州宁远的民俗故事或者传说

湖南永州宁远拥有丰富多彩的民俗文化,众多的民俗故事和传说在这里流传着。

下面就为你介绍一些脍炙人口的民俗故事和传说。

1.“朱阳仙寿树” 相传在宁远县朱阳镇的阳仙山上有一棵被称为“朱阳仙寿树”的大树,传说能够为人增添寿命。

每当有人到生日的时候,都会到这棵树下拜祭,并且磕头求福。

人们相信,只要能够每年都来这棵树下祈福,就能够延年益寿,免受疾病困扰。

2.“青石山历史遗迹” 宁远县的青石山上有许多历史遗迹,据说这些遗迹与古代的神话传说有关。

其中最有名的是“土地古城”,古城遗址上有石刻和铁器残骸等文物,据说这里曾经是当地的一个古代城市。

另外还有传说中的“财源井”和“上天梯”,这些历史遗迹都给人们留下了许多神秘而又美丽的传说故事。

3.“铜鼓山十二瓣芙蓉” 铜鼓山是宁远县的一座著名山峰,山上有一汪清澈如镜的湖泊,湖泊中有十二片形状不同的浮岛,宛如盛开的芙蓉花瓣。

相传,这十二瓣芙蓉是天仙姐妹化为的。

每年中秋节前后,湖中的芙蓉花同时盛开,美不胜收。

当地人都会到铜鼓山上祈福,祈求平安和幸福。

4.“泉城溪谷传说” 在宁远县境内有一处著名的旅游景点,名为“泉城溪谷”。

相传,溪谷原是一个羽绒山庄的遗址,有一对夫妇住在山庄里。

他们一直无子,他们向山神祈福,希望能有一个健康聪明的儿子。

终于,山神听到了他们的祈祷,给了他们一个儿子。

为了感谢山神的恩赐,夫妇二人为山庄修建了一座庙宇,以此来纪念这个奇迹。

如今,这座庙宇仍然存在着,成为了人们向山神祈福的地方。

5.“黄钟禅寺的传说” 在宁远县阳江镇上,有一座著名的佛教建筑物,名为“黄钟禅寺”。

寺内有一口古老钟声悠扬的黄钟,声音能够传遍整个村落。

相传在古代,当地常年旱灾,人们求雨无果。

有一天,一个和尚在禅寺内静坐,听见一位菩萨告诉他:“敲响黄钟三声,就能让天降甘霖。

”于是,和尚敲响了黄钟,不久之后,天空下起了滚滚的大雨。

自此以后,黄钟成为了当地抵御旱灾的守护神。

这些民俗故事和传说是宁远人民世代相传的宝贵文化遗产。

宁远家乡的风俗作文

宁远家乡的风俗作文English:The customs and traditions in my hometown of Ningyuan are deeply rooted in the local culture and history. One of the most notable customs is the annual dragon boat race held on the local river during the Dragon Boat Festival. This tradition dates back centuries and is a way for the community to come together to celebrate the holiday and honor the ancient poet Qu Yuan. Another important custom is the traditional local cuisine, which includes dishes like Ningyuan tofu and braised pork with bamboo shoots. The preparation and enjoyment of these dishes are often accompanied by folk songs and dances, adding a sense of festivity and tradition to mealtime. Additionally, the local people are known for their hospitality and warmth, often welcoming guests with tea and snacks as a way to show their generosity and respect. These customs and traditions not only strengthen the community bond but also serve as a way to preserve and pass down the rich cultural heritage of Ningyuan.中文翻译:我家乡宁远的风俗习惯根植于当地的文化和历史。

中国永安地区的民间传说

中国永安地区的民间传说全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中国永安地区是一个历史悠久、文化丰富的地方,这里不仅有优美的自然风光,还有许多流传千古的民间传说。

这些传说既记录了当地人民的智慧和勇气,又传承了他们的信仰和价值观念,成为了这片土地的独特文化遗产。

据说在很久很久以前,永安地区曾经是一片四野荒凉的荒地,没有人烟,只有茂密的森林和肆虐的野兽。

人们都害怕前往这个地方,甚至有传说中的魔鬼在此出没,使得这里成为了一个人迹罕至的鬼域。

在这个神秘的地方,有一位英雄出现了。

他是永安地区的一位勇敢的年轻人,名叫李阳。

李阳心系家乡,不愿看到家乡沦为野兽的游乐场,于是他毅然决定拿起武器,与那些威胁家乡的恶势力战斗到底。

据传说,李阳手持一把宝剑,身披一件铠甲,像一位真正的勇士一样,他踏上了征程。

在漫长的旅途中,他不畏艰险,勇往直前,不停地与野兽搏斗,不停地消灭那些凶恶的怪兽,最终拯救了永安地区的村民,赢得了人们的尊敬和爱戴。

在李阳的带领下,永安地区逐渐恢复了生机,人们重新回到了这片土地,建立了美丽的村庄,生活变得安定和美好。

人们敬仰着这位英雄,将他的事迹传颂一直传承至今。

据说,每逢农历五月初五这一天,当地人民都会举行隆重的祭祀仪式,纪念李阳这位传奇英雄,以求得他的庇护和保佑。

除了这位传奇英雄的故事,永安地区还有许多其他的民间传说。

比如有一只神秘的灯笼猫,据说它是一只拥有独特灵性的猫咪,能够为人们带来好运和福气,保护村庄的和平和安宁。

还有一个传说是关于一座神秘的宝藏,据说在永安地区的某个角落隐藏着无数的珍宝,许多人想方设法找到这个宝藏,但却无一成功。

永安地区的民间传说丰富多彩,有的是关于英雄传奇,有的是关于神秘的神灵,有的是关于珍宝宝藏。

这些传说不仅反映了当地人民的生活状态和文化传统,也丰富了这片土地的文化底蕴,成为了永安地区独特的文化符号和精神寄托。

让我们珍惜这些宝贵的传统文化遗产,继续传承下去,让永安地区的文化更加丰富多彩。

菱溪石记(欧阳修作品)原文、翻译及赏析

菱溪石记宋代:欧阳修菱溪之石有六,其四为人取去,而一差小而尤奇,亦藏民家。

其最大者,偃然僵卧于溪侧,以其难徒,故得独存。

每岁寒霜落,水涸而石出,溪旁人见其可怪,往往祀以为神。

菱溪,按图与经皆不载。

唐会昌中,刺史李渍为《荇溪记》,云水出永阳岭,西经皇道山下。

以地求之,今无所谓荇溪者。

询于滁州人,曰此溪是也。

杨行密有淮南,淮人讳其嫌名,以荇为菱;理或然也。

溪旁若有遗址,云故将刘金之宅,石即刘氏之物也。

金,伪吴时贵将,与行密俱起合淝,号三十六英雄,金其一也。

金本武夫悍卒,而乃能知爱赏奇异,为儿女子之好,岂非遭逢乱世,功成志得,骄于富贵之佚欲而然邪?想其葭池台榭、奇木异草与此石称,亦一时之盛哉!今刘氏之后散为编民,尚有居溪旁者。

予感夫人物之废兴,惜其可爱而弃也,乃以三牛曳置幽谷;又索其小者,得于白塔民朱氏,遂立于亭之南北。

亭负城而近,以为滁人岁时嬉游之好。

夫物之奇者,弃没于幽远则可惜,置之耳目则爱者不免取之而去。

嗟夫!刘金者虽不足道,然亦可谓雄勇之士,其平生志意,岂不伟哉。

及其后世,荒堙零落,至于子孙泯没而无闻,况欲长有此石乎?用此可为富贵者之戒。

而好奇之士闻此石者,可以一赏而足,何必取而去也哉。

标签感慨、文言文、记事译文菱溪的巨石共有六块:其中四块已经被人取走了;另一块虽然体积不大形状却很奇特,也被当地百姓收藏在家中;那块最大的,还静静地仰卧在溪水之旁,因为它太难搬动,故而得以存留在这里。

每到天气转寒秋霜降落溪水干涸后,大石便显露出来,溪旁的人见此石形状怪异,往往把它当成神灵来祭祀。

菱溪这条小溪,当地方志的图画和正文都没有记载。

唐朝会昌年间,滁州刺史李渍写过一篇《荇溪记》,说此水是从永阳岭流出来的,向西经过皇道山之下。

到实地探求考察,如今并没有叫做荇溪的溪流。

再向滁州人打听,人们都说:这条小溪就是荇溪。

杨行密占据淮南的时候,淮南人因为要避讳他的名字,才改“荇”字为“菱”字。

这种说法于理是讲得通的。

菱溪旁边好像还有一片遗址,当地人说那是五代时期大将刘金的宅基,巨石就是刘金家的旧物。

一条永安溪,古今多少事

一条永安溪,古今多少事河流,自古以来就是文化必不可少的组成元素,它不只是文人墨客的灵感来源,更是文化兴盛的摇篮。

在漫长的岁月里,永安溪是浙江省台州市仙居县的母亲河,为该县社会发展与繁荣做出了巨大贡献,留下了数不尽的文物古迹,积淀了深厚的文化底蕴,形成了独特的永安溪文明。

溯水追源前世今生翻开永安溪的历史画卷,一段段厚重的积累和沉淀展现在眼前。

溯古洪荒,早在1万多年前的新石器时期,在永安溪畔的一个河谷平原,灵江流域的文明之火在此点燃。

先民们就在溪畔的下汤逐水而居,开渠引水,灌溉田畴,繁衍了先进的农耕文明。

永安溪在唐代时称乐安溪,俗称大溪。

到了东晋永和三年(347年),仙居开始设县,以溪为名,叫乐安县。

五代后唐长兴元年(930年)吴越王钱镠,因修治盂溪,希望此地永得平安,改乐安为永安,乐安溪也因此而改称永安溪。

到了北宋景德四年(1007年),宋真宗皇帝以其“洞天名山,屏蔽周卫,而多神仙之宅”,下诏把永安县改名为仙居县,但永安溪没有随县名的更改而更改,因百姓仍期望永安溪永远平安。

永安溪滋育着溪畔的村庄与众生,涵养了千百年风情与人文。

永安溪两岸汇集了大批人类文明,国内八大奇文之一蝌蚪文、汉代岩画、春秋古越文字、东汉石头禅院、明代桐江书院、道家第十洞天、升仙桥、孔庙泮池、南峰塔、皤滩古镇等构成了永安溪的历史画卷。

该县制作的国家级非物质文化遗产针刺无骨花灯、九狮图、彩石镶嵌享誉海内外;也是“脱胎换骨”“一人得道,鸡犬升天”“沧海桑田”“逢人说项”等成语典故的发生地。

从下汤人到如今的51万仙居人民,以及仙居下游的靈江流域,永安溪川流不息地哺育了台州一方人民。

她不仅是仙居的生命之河,也是台州的生命之河。

蜿蜒绵亘繁华未落时光荏苒,沧海桑田,永安溪见证着历史变迁,诉说着千古往事。

“白帆如云云盖溪,竹排相接密如堤。

”古时永安溪其上游达仙居腹地,中游则与陆上“台括孔道”的起点皤滩相交汇,下游出仙居后汇入灵江与海运相接,是仙居历史上的“黄金水道”。

我爱宁远作文600

我爱宁远作文600我爱宁远,它是一座历史悠久的古城。

我小时候,在爸爸妈妈的带领下来到了宁远。

我坐在院子里写作业,听见远处有鸟儿歌唱的声音,我便知道妈妈要来了。

我知道这是爸爸带我来了,爸爸带我去超市买了各种好吃的食品。

妈妈带我去了一个古色古香的建筑旁。

古色古香的建筑有许多小亭子,小瀑布、小宫殿、大池塘……都散发着浓浓的文化气息。

古色古香的建筑中又有许多小吃和景点。

我爱宁远悠久历史,也爱这里迷人的景色啊!我爱我家乡宁远!一、宁远古城我知道是明代著名的军事将领文天祥在此留下了“一夫当关,万夫莫开”的名言。

但是,我知道这座古城又是多么充满着历史的气息。

在我小时候,宁远古城就叫做文家街。

现在,这个地方又叫宁远府。

在古城里我们可以看到许多精美的古建筑。

它们有的是石砌的,有的是木结构的,有的干脆就是用石头砌成的。

从这些建筑中我们还可以看到很多古建筑是用石头雕刻而成的。

在这里有许多历史名人:“岳飞”赵构、“文天祥……他们都曾经在这里度过了他们美好而幸福的时光。

二、水运码头水是生命之源,水的流动就是人类前进的动力。

水帮助人类度过了许多磨难。

我们来到了水运码头。

一进码头,我就看见水上船舱内一片金灿灿的。

船舱有许多窗户,上还有着大大的窗户。

船上面放着许多木箱和铁箱,我就向船舱里面看。

船舱里还有许多小鱼呢。

这时我听到船慢慢的前行,似乎在欢迎我。

后来,船越来越远,我便再也没有看到过船了。

直到有一天爸爸带我来到水运码头时,我看见他在船上带着妻子在下棋。

这就是我爱家乡。

三、龙潭寺龙潭寺在宁远县城郊,距县城15公里。

相传宋真宗时,有个叫石龙的和尚来宁远,他在水边修炼了许多年,后被宋真宗封为龙太子,又建了龙潭寺。

龙潭寺虽小,但它给人们留下了许多美好的回忆。

它有两个水池,一个在寺院东。

水池里有许多鱼儿,还有一个水池没有被污染很干净。

水池旁种了很多树,其中有许多种树像一颗颗耀眼的明珠;有的树很高;有的树有一个漂亮的花。

这些树真像一个个仙女啊!我也想来看看这美丽的风景。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

记宁远县鲤溪镇(石家洞和永安)600年的起源和历史轶事

早前宁远平田欧阳杏蓬曾写过一篇“明珠永安”的文章:"宁远北部有两个重镇,一个是永安,一个是清水桥。

永安在东,当地人叫东乡;清水桥在西,叫西乡。

"文章写的不错,但却是散文,不是鲤溪本地人对历史不是很清楚,所以美中有些不足,今我们来说说宁远县鲤溪镇永安和石家洞600年的历史轶事。

历史上永安和石家洞几百年来一直代表整个东乡鲤溪镇,早在600年前的明朝,鲤溪镇名叫东乡。

东乡是位于宁远县东部所以叫东乡,永安则成了东乡政府驻地,因为地理位置优越一直是明清鲤溪镇是政治中心。

在位于东乡的北部有个地方叫石家洞,石家洞是过往祁阳的通道,人来人往,成了东乡对外文化的窗口,那里人文蔚起,是东乡的文化中心。

早在600年前那时候鲤溪镇属于溪洞(今宁远东乡、西乡,整个新田县、常宁西南部、零陵南部、整个双牌县、桂阳县西部、道县北部、广西省东北部等地,范围相当于三个县),石氏始祖石文庄受明太祖朱元璋之命驻军镇守东乡大观堡,把汉族文化和地主经济带到了溪洞。

清乾隆年间,秀才石从先广置学田,是东乡最早义费兴办学堂的人,曾办学堂迴龙阁,不收学费,广纳宁远各地学子前来学习。

姜氏有谱记载:清乾隆35年,东乡姜子顯和西乡清水桥人杨浩(贡生)就曾在石家洞迴龙阁学习过。

清嘉庆年间,石光陛办的来鹤书院,鲤溪东乡各地学子纷纷慕名而来学习文化知识,来鹤书院培养了许多秀才文人,其中鲤溪永安浪石桥村名人姜光训(岁进士、六品训导)就在这里学习过,还为石家洞写下了“雪岩”和“石门”两篇诗歌。

显然永安和石家洞成了整个东乡鲤溪镇的政治文化中心。

清朝灭亡,民国建立。

石家洞和永安合并组成整个鲤溪镇,名叫石安乡,宁远石安乡乡长是石家洞人石友秋,那时候石家强大,整个鲤溪镇被石家洞人所管制。

但永安依旧还是石安乡的政治中心,那时候还没有鲤溪乡,鲤溪乡是解放后成立的,是从石家洞和永安划出的地成立的鲤溪乡。

柏万城乡那时候也没有,柏万城之前是属于永安管理的。

真正的鲤溪是新鲤溪,点点大。

从永安往下雷玄后面就是石家洞(包括山田村、三元里、仝家、瓜石、东山岭、陈湾里、二坝湾、新田关口等大片地全部石家洞管的)不是真鲤溪,一直是石家洞的地,以前雷玄下面就喊石家洞,解放后石家洞官绅地主倒台,给镇压强行划出去的。

真正民国永安、石家洞很大的是解放后拆散的,也就是解放后的鲤溪区组成的鲤溪乡和柏万城乡。

石安乡于1950年解放后改为了鲤溪区,直到后来变成了现在的鲤溪镇。

解放后,永安仍是鲤溪镇的政府驻地,直到后来,政府才才慢慢迁移到鲤溪,也就是现在的鲤溪镇政府所在地。

而石家洞经历解放动荡,官绅地主下台,已一蹶不振,直到后来慢慢走向落没。

但石家洞和永安依然保留着那份感情,那份感情已持续数百年之久。

永安姓氏很多,有几十个姓,其中姜姓是永安的大姓人口在6000人以上,宁远姜氏有两支,其中一支始迁祖为狮猗公是宋朝进士,其孙仕华乔迁东乡一带,另外一支是从零陵迁移而来。

鲤溪姜氏主要分布在姜家洞、桑梓头、浪石桥、永安圩、大枧头、快乐洞、寨头岭、马头岭、流夹洞、杨采塘、蛇脑头、神干塘、场屋里、象村洞、瓦窑头、水牛山等村。

石家洞则以石姓为主,宁远县有石姓4000余人,始祖石文庄是明洪武年间被朱元璋派遣到新田县屯田的都指挥使。

历史上永安姜姓,石家洞石姓是鲤溪镇两大姓,是两大巨族,亦是东乡鲤溪镇姓氏代表,谈鲤溪镇历史不得不联系到姜姓和石姓,毕竟他们所在的永安和石家洞,曾经数百年来一直代表着整个东乡鲤溪镇。

石家洞和永安是两大友好地区,其中永安姜姓和石家洞石姓见证了数百年的感情。

有谱记载,早在400年前,清代秀才石世森之女石凤姑给嫁给了永安姜家,夫早亡,凤姑守贞不嫁,侍奉其夫父母至终。

石凤姑的事迹因而得到了朝廷的旌表表彰,并被宁远县志记载传颂。

也是从那时候起石氏族谱配氏到处都记载浪石桥、姜家洞、桑梓头等,数也数清,可见石氏和姜氏已经密切交往400多年。

民国政局动荡,永安姜氏祖先姜闻添后人买了东乡石氏祖先石光陛坟地附近的山场,石家人怕影响风水,所以不准其他人在周围买地,姜姓和石姓是整个石安乡两大族,恐怕引起事端两大家族打起来,石光陛后人找了姜闻添后人商量,最终姜家人同意把石光陛坟周边山场转卖给石家后人,和和气气的商谈,并立下合约,双方各管各业不得侵占,有史见证了永安和石家洞那份友谊。

民国二十五年(1936),石安乡永安等地姜氏合修宗谱,特邀请石家洞人石璞为族谱封面题字,石璞随笔写下“姜氏族谱”四个大字。

石璞又名石荆山,曾任民国宁远县临时政府议会议员,是清末民初,宁远县有名的书法大家,曾在长沙等地开有字画分店,求他题字人马水车龙。

姜氏族人请到石璞题字,可见石家人和永安姜家人感情至深。

姜姓和石姓是整个东乡鲤溪镇出人才最多的。

姜姓主要有姜狮猗、姜仕华,姜自愈、姜焘、姜光训、姜爱林、姜翼龙、姜邦叶、姜荪圃、姜酉祥等名人,姜姓以永安浪石村比较有名。

石姓则有石文庄、石玉生、石佐善、石光陛、石焕章、石树勋等名人,以石家洞村闻名。

仅列部分名人如下:

姜狮猗宋朝进士、朝请大夫,姜仕华宋朝进士、评事大夫,姜自愈宋朝进士、姜光训六品候补训导、姜焘官知县、姜爱林是中国同盟会会员,举行过永安大观岭起义,是革命烈士,1943年为纪念这位资产阶级民主革命英雄,由著名抗日将领和著名爱国文艺界人士李济深、黄琪翔、罗卓英、田汉、孟超等二十多人发起,计划修建爱林纪念塔,并在报纸上发表《筹建先烈姜公爱林纪念塔征文启》。

郭沫若得讯后,写了一首《吊姜爱林》的七言长诗,赞姜爱林为“国魂”。

李济深、柳亚子都为纪念塔书写碑文。

姜荪圃是民国初年湖南咨询局议员(湖南人大代表),姜翼龙黄埔第六期毕业,曾任国民党工兵第十九团团长,参与过震惊全国的“成都大爆破”,于1949年在成都举行解放起义,姜酉祥民国鲤溪镇有名的绅士,是解放后的宁远县副县长。

石姓则以石文庄明洪武年间受明太祖朱元璋之命以都指挥使司(今永州军区司令兼地方最高行政长官)驻军镇守东堡(今大观堡),屯田新田县,是新田大观堡创始人,石文庄亦有“明代舂陵王、新田县军屯第一人”之称。

石玉生于明洪武年间平定杜回子之乱和瑶族起义,明太祖朱元璋御封衡永桂参将。

石焕章湘军将领,曾经统领的“疑勇营”、“鸟勇营” 等营,闻名于湘中大地,其旧部远赴山东剿捻、随左宗棠收复新疆、赴越抗法、参加中日甲午战争抵御外侮,成为民族英雄和国家栋梁之才。

石树勋黄埔第六期毕业,曾任北伐军第三大队长、常德警备司令、第二混成旅旅长、国民党总统少将高参、忠义救国军总指挥长等职,于1949年在湖南宁远率部起义,是国民党起义将领。

石树勋之子石祥武,上海同济大学毕业,是中共地下党员,于1949年英勇起义。

至今回想起石家洞和永安那份老乡感情仍然记忆犹新,让人们记住永安、石家洞永远的老乡,知道宁远县鲤溪镇的起源和由来,让更多的人了解曾经数百年前宁远东乡鲤溪镇永安

姜姓和石家洞石姓两大巨族那段陈年的历史轶事。

作者:宁远平田人欧阳元益

注:1、本文提到了溪洞,明初的溪洞大量资料证实宁远县北部地区(东乡、西乡)、整个新田县、整个双牌县等地全部属于溪洞,范围是三个县几百里的大片地区,古称“舂陵”,那么文中记载石文庄为明代舂陵王是合理的。

在明初并没有九溪十八洞四十八源的地名和任何记载,九溪十八洞四十八源最早是明中后期出现的,而且都是在双牌县地区,文章的溪洞并非九溪十八洞四十八源,明初对于少数民族多的地区多称为溪洞。

2、文中提到东乡大观堡位于新田县和宁远县交界的大观堡,大观堡又名东堡,为明朝洪武初年明都指挥使司石文庄所建。

3、新田县建县起源于明都司石文庄所建的大观堡军屯户,后来演变成了新田屯,直到到明末正式建立新田县。

4、文中都指挥使司简称“都司”,都司职位并不是清代的武官都司,也不是类似云南少数民族土司,都司即都指挥使司,明代实行都司卫所制度,都司是朱元璋在地方设置的军区司令,宁远石氏始迁祖石文庄为永州都司,相当于现在的永州军区司令员。

5、鲤溪镇原名宁远东乡、石安乡、鲤溪区。

6、姜荪圃原名姜岳崧是浪石桥村人,民国初年当选为湖南省咨询局议员,相当于现在的湖南省人大代表,民国二十五年(1936)姜氏合修族谱为他所主修,今宁远鲤溪镇浪石桥村有姜荪圃墓,现为永州市文物保护单位。

7、姜姓是宁远鲤溪镇第一大姓,人口在6000以上。