劝学(用)

劝学(荀子)

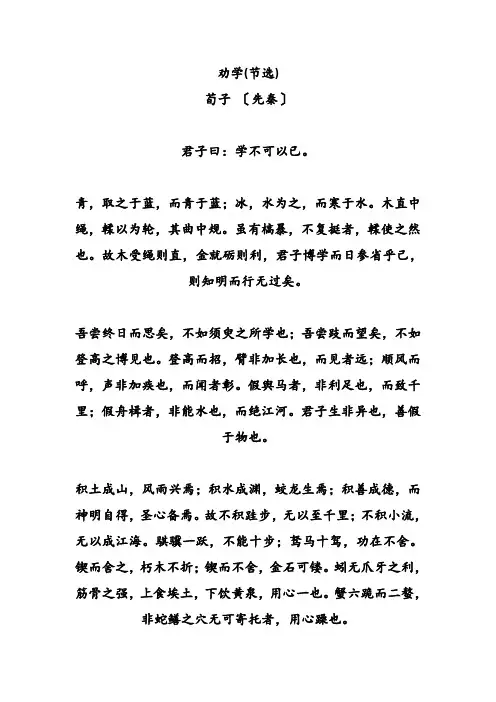

劝学(节选)荀子〔先秦〕君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

作者简介荀子(约公元前313年—公元前238年),名况,字卿(一说时人相尊而号为卿),战国末期赵国人,两汉时因避汉宣帝询名讳称“孙卿”,思想家、哲学家、教育家,儒家学派的代表人物,先秦时代百家争鸣的集大成者。

荀子曾三次担任齐国稷下学宫的祭酒,两度出任楚兰陵令。

晚年蛰居兰陵县著书立说,收徒授业,终老于斯,被称为“后圣”。

荀子批判地接受并创造性地发展了儒家正统的思想和理论,主张“礼法并施”;提出“制天命而用之”的人定胜天的思想;反对鬼神迷信;提出性恶论,重视习俗和教育对人的影响,并强调学以致用;思想集中反映在《荀子》一书中。

荀子总结百家争鸣的理论成果和自己的学术思想,创立了先秦时期完备的朴素唯物主义哲学体系,他的思想在以后两千多年封建社会的发展中潜移默化地发生着影响。

译文君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

一块木材直得合乎墨线,假如用火烤使它弯曲做成车轮,它的弧度就可以符合圆规的标准。

即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。

《劝学》中的“而”的用法

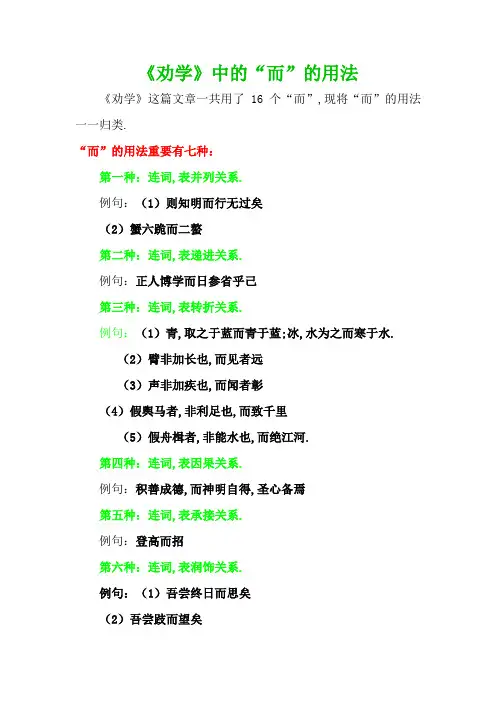

《劝学》中的“而”的用法《劝学》这篇文章一共用了16个“而”,现将“而”的用法一一归类.“而”的用法重要有七种:第一种:连词,表并列关系.例句:(1)则知明而行无过矣(2)蟹六跪而二螯第二种:连词,表递进关系.例句:正人博学而日参省乎己第三种:连词,表转折关系.例句:(1)青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水.(2)臂非加长也,而见者远(3)声非加疾也,而闻者彰(4)假舆马者,非利足也,而致千里(5)假舟楫者,非能水也,而绝江河.第四种:连词,表因果关系.例句:积善成德,而神明自得,圣心备焉第五种:连词,表承接关系.例句:登高而招第六种:连词,表润饰关系.例句:(1)吾尝终日而思矣(2)吾尝跂而望矣(3)顺风而呼第七种:连词,表假设关系.例句:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂.“而”的七种用法,从基本上说,是“而”前“而”后动词关系的肯定,动词的关系决议了“而”的用法,要懂得“而”的用法,就是懂得动作的关系,这一点至关重要.说着轻易做着难,在具体的辨析进程中,动作关系十分不好掌控.须要进一步剖析“而”前后的句子或者词语之间的关系方能精确的断定.“而”的用法有几种轻易混杂,如今做进一步的剖析.难点辨析一:承接关系与润饰关系承接关系暗示的是动作的先后次序,而润饰关系暗示的动作的润饰关系.要想辨析好这两个词语的差别,得区分好“而”前后的两个动作的关系,假如其前的动作和后面的动作没有显著的先后关系,就要斟酌前边的动作是否是后面动作产生的状况,如许就是“而”的润饰关系.例如: “吾尝跂而望矣”中“跂”的意思是“提起脚后跟”,这是一个动作,要区分好“而”前后的动作的关系,才干辨析“而”的用法是暗示什么关系.作者“望”的动作与“跂”的动作是同时进行的.但是,“跂”是暗示“望”的状况,作者其实不是提了脚后跟之后就望了,而是用“提着脚后跟”这个状况陪同作者望的动作,因而这里的“而”是暗示润饰关系,而不是承接关系.难点辨析二:并列关系与递进关系“而”前后的两个动作没有主次之分,则为并列关系,但是“而”前后的动作暗示的是认知事物的由表及里,由外及内,由现象到本质,那么“而”前后的关系则是递进关系,例如,“则知明而行无过矣”,聪明明达与行为没有错误是没有先后之分,没有主次之分,它所涉及的是品德与评价的问题,没有显著的语义的递进,而是一种并列关系.再举一个例子,“正人博学而日参省乎己”这个句子涉及到两个动作“进修”和“检查”,“进修”是一个前提前提,是一个基本,“检查”则是在前者基本长进行的动作,是对前一个动作的引申,是对进修成果的回想与加深,是以这个“而”暗示的递进关系而不是并列关系.关于“而”的用法,须要具体问题具体剖析,须要在具体的文言文说话情况中剖析,只要我们碰到这些问题深刻思虑,不竭揣摩,一切问题都不是什么问题,一切都邑水到渠成.。

《劝学》注释赏析

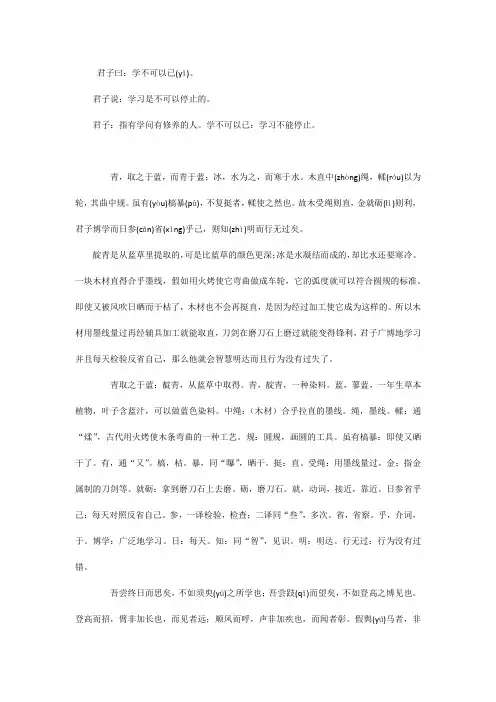

君子曰:学不可以已(yǐ)。

君子说:学习是不可以停止的。

君子:指有学问有修养的人。

学不可以已:学习不能停止。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中(zhòng)绳,輮(róu)以为轮,其曲中规。

虽有(yòu)槁暴(pù),不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺(lì)则利,君子博学而日参(cān)省(xǐng)乎己,则知(zhì)明而行无过矣。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

一块木材直得合乎墨线,假如用火烤使它弯曲做成车轮,它的弧度就可以符合圆规的标准。

即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。

所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

青取之于蓝:靛青,从蓝草中取得。

青,靛青,一种染料。

蓝,蓼蓝,一年生草本植物,叶子含蓝汁,可以做蓝色染料。

中绳:(木材)合乎拉直的墨线。

绳,墨线。

輮:通“煣”,古代用火烤使木条弯曲的一种工艺。

规:圆规,画圆的工具。

虽有槁暴:即使又晒干了。

有,通“又”。

槁,枯。

暴,同“曝”,晒干。

挺:直。

受绳:用墨线量过。

金:指金属制的刀剑等。

就砺:拿到磨刀石上去磨。

砺,磨刀石。

就,动词,接近,靠近。

日参省乎己:每天对照反省自己。

参,一译检验,检查;二译同“叁”,多次。

省,省察。

乎,介词,于。

博学:广泛地学习。

日:每天。

知:同“智”,见识。

明:明达。

行无过:行为没有过错。

吾尝终日而思矣,不如须臾(yú)之所学也;吾尝跂(qǐ)而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆(yú)马者,非利足也,而致千里;假舟楫(jí)者,非能水也,而绝江河。

君子生(xìng)非异也,善假于物也。

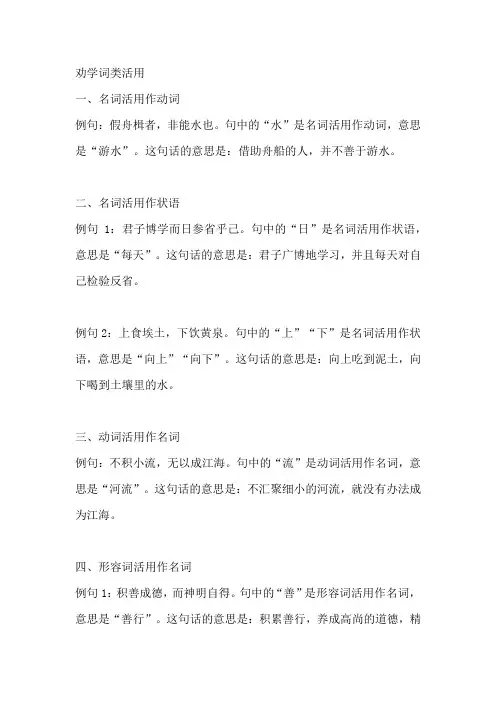

劝学词类活用

劝学词类活用一、名词活用作动词例句:假舟楫者,非能水也。

句中的“水”是名词活用作动词,意思是“游水”。

这句话的意思是:借助舟船的人,并不善于游水。

二、名词活用作状语例句1:君子博学而日参省乎己。

句中的“日”是名词活用作状语,意思是“每天”。

这句话的意思是:君子广博地学习,并且每天对自己检验反省。

例句2:上食埃土,下饮黄泉。

句中的“上”“下”是名词活用作状语,意思是“向上”“向下”。

这句话的意思是:向上吃到泥土,向下喝到土壤里的水。

三、动词活用作名词例句:不积小流,无以成江海。

句中的“流”是动词活用作名词,意思是“河流”。

这句话的意思是:不汇聚细小的河流,就没有办法成为江海。

四、形容词活用作名词例句1:积善成德,而神明自得。

句中的“善”是形容词活用作名词,意思是“善行”。

这句话的意思是:积累善行,养成高尚的道德,精神和智慧就得到提升。

例句2:不如登高之博见也。

句中的“高”是形容词活用作名词,意思是“高处”。

这句话的意思是:不如登上高处看的范围广。

例句3:其曲中规。

句中的“曲”是形容词活用作名词,意思是“曲度,弧度”。

这句话的意思是:它的弧度就能符合圆规(画出的线)。

五、形容词活用作动词例句:故木受绳则直。

句中的“直”是形容词活用作动词,意思是“变直、取直”。

这句话的意思是:所以,木材经过墨线量过就能取直。

六、形容词的使动用法例句:假舆马者,非利足也。

句中的“利”是形容词的使动用法,意思是“使……走得快”,句中的“利足”意思是“使脚走得快”。

这句话的意思是:借助车马的人,并不是使脚走得快。

七、动词的使动用法例句:輮以为轮。

句中的“輮”是动词的使动用法,意思是“使……弯曲”。

这句话是意思是:(用火烤)使它弯曲做成车轮。

八、数词活用作形容词例句:用心一也。

句中的“一”是数词活用作形容词,意思是“专一”。

这句话的意思是:用心专一。

《劝学》这篇课文的词类活用主要就是上述八种情况。

劝学词类活用整理

劝学词类活⽤整理劝学的词类活⽤有名词作状语,如上⾷埃⼟,下饮黄泉(上、下:名作状,向上、向下);名词作动词,假⾈楫者,⾮能⽔也(⽔:名词⽤作动词,游⽔)等。

词类活⽤①名词做状语1.君⼦博学⽽⽇参省乎⼰(⽇:名作状,每天)2.上⾷埃⼟,下饮黄泉(上、下:名作状,向上、向下)②名词作动词假⾈楫者,⾮能⽔也(⽔:名词⽤作动词,游⽔)③动词的使动⽤法⽊直中绳,輮以为轮(輮:名词的使动⽤法,使……弯曲)④形容词作名词1.其曲中规(曲:形作名,曲度,弧度)2.登⾼⽽招,臂⾮加长也(⾼:形作名,⾼处)3. 积善成德 (善:形作名,善⾏)⑤形容词⽤作动词故⽊受绳则直(直:变直,形容词⽤作动词)⑥形容词作使动假舆马者,⾮利⾜也(利:形容词的使动⽤法,使……快,⾛得快)⑦数词作形容词⽤⼼⼀也(⼀:数词⽤作形容词,专⼀)⑧动词作名词輮使之然也 (輮:动词做名词,使弯曲的作法)通假字輮以为轮,其曲中规(“輮”通“煣”,⽤⽕烘⽊使弯曲)⽣⾮异(⽣,通“性”,资质、天赋)虽有槁暴,不复挺者(“有”通“⼜”,更,再。

暴,同“曝”,晒⼲。

)则知明⽽⾏⽆过矣(“知”通“智”智慧)特殊句式与固定格式1.虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也(判断句,“……者,……也”表判断)2.⽤⼼⼀也(判断句,“……也”表判断)3.君⼦⽣⾮异也,善假于物也(判断句,“……也”表判断)4.蟹六跪⽽⼆螯,⾮蛇鳝之⽳⽆可寄托者,⽤⼼躁也。

(判断句,“……也”表判断)5.⽆以⾄千⾥(固定句式,“⽆以……”意为“没有⽤来……的办法”)6.蚓⽆⽖⽛之利,筋⾻之强。

(定语后置)7.取之于蓝⽽青于蓝;冰,⽔为之⽽寒于⽔。

(状语后置介词结构“于⽔”,表⽰⽐较)8.輮以为轮【省略句:輮(之)以(之)为轮】9.輮使之然也【省略句:輮(之)使之然也】10.善假于物也(状语后置)11.学不可以已(省略句)12. ⾦⽯可镂(被动句)。

劝学(必修三一轮复习用)

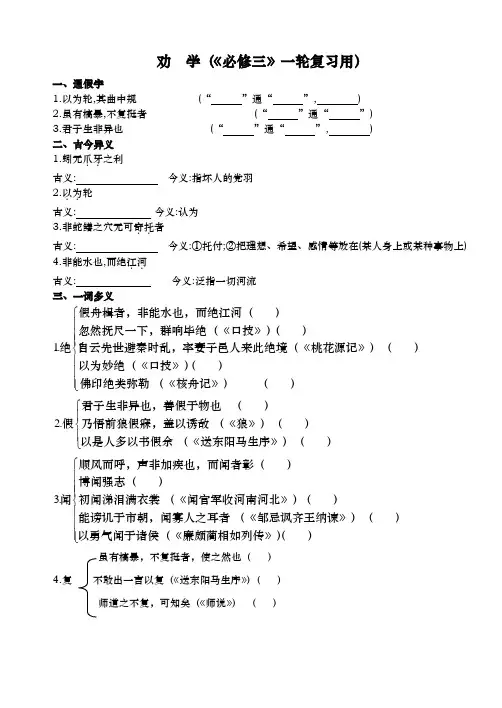

劝 学(《必修三》一轮复习用)一、通假字1.以为轮,其曲中规 (“ ”通“ ”, )2.虽有槁暴,不复挺者 (“ ”通“ ”)3.君子生非异也 (“ ”通“ ”, )二、古今异义1.蚓无爪牙..之利 古义: 今义:指坏人的党羽2.以为..轮 古义: 今义:认为3.非蛇鳝之穴无可寄托..者 古义: 今义:①托付;②把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)4.非能水也,而绝江河..古义: 今义:泛指一切河流三、一词多义1.?⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩假舟楫者,非能水也,而绝江河()忽然抚尺一下,群响毕绝(《口技》)()绝自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)()以为妙绝(《口技》)()佛印绝类弥勒(《核舟记》)()2. ⎧⎪⎨⎪⎩君子生非异也,善假于物也()假乃悟前狼假寐,盖以诱敌(《狼》)()以是人多以书假余(《送东阳马生序》)()3. ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰()博闻强志()闻初闻涕泪满衣裳(《闻官军收河南河北》)()能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》)()以勇气闻于诸侯(《廉颇蔺相如列传》())虽有槁暴,不复挺者,使之然也( )4.复 不敢出一言以复(《送东阳马生序》)( )师道之不复,可知矣(《师说》) ( )5.⎧⎪⎨⎪⎩则知明而行无过矣()过闻大王有意督过之(《鸿门宴》)()轩东故尝为厨,人往,从轩前过(《项脊轩志》)()四、词类活用(一)名词的活用1.名词作动词假舟楫者,非能水.也,而绝江河( )2.名词作状语(1)君子博学而日.参省乎己( )(2)上.食埃土,下.饮黄泉( )(二)动词的活用动词的使动用法木直中绳,以为轮( )(三)形容词的活用1.形容词作名词(1)其曲.中规( )(2)登高.而招,臂非加长也( )(3)积善.成德( )2.形容词作动词故木受绳则直.( )3.形容词的使动用法假舆马者,非利.足也( )(四)数词作形容词用心一.也( )五、判断下列文言文句式的类型并翻译1.虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

《劝学》ppt课件

反面 设喻

论证

喻 论 证

法

骐骥一跃,不能十步

正反 对比

态 坚持 驽马十驾,功在不舍 度 4喻 锲而舍之,朽木不折

设喻 论证

对 比

正反 对比 论

10

锲而不舍,金石可镂

设喻 论证 证

喻 专心 蚓无爪牙之利…用心一也 正反 对比

2喻 蟹六跪而二螯…用心躁也 设喻 论证

劝( )学

1、君子( )曰: 学不可以已( )。 2、青,取之于( )蓝,而( )青于( )蓝; 3、冰,水为( )之,而( ) 寒于水。 4、木直中( )绳,輮( ) 以为( )轮,其曲( )中 规 。 5、虽有( )槁( )暴( ),不复挺者,輮使之然( )也。6、 故( ) 木受绳则直,金( )就( )砺( )则利, 7、君子博学( )而日( )参省( )乎己,则知( )明而( )行无 过( )矣。

君子

善假学习

积土成山,风雨兴焉,积水成渊,蛟龙生焉,积善成德,而神明自 得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

兴:起,兴起。 焉: 兼词,介词兼指示代词,“于此”,在这里。 善:形容词活用为名词,善行。 而:连词,表顺承,相当于“就”,“于是”。 神明:指非凡的智慧。 得: 获得。 焉: 句末语气词。用在词尾,表一般的陈述语气。 跬:古代的半步。古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。 无以: 固定句式,没有用来.…….的(办法、东西、谋略.…..….)。

骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远,)它的成功就 在于不停止。雕刻如果半途停下来,(那么)腐烂的木头也刻不断。 (如果)不 停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。

若有恒,何必三更 眠五更起。 最无益,莫过一日 曝十日寒。 ——明 胡居仁

孙权劝学(应用)

曹操 (魏)

刘备 (蜀)

《三国演义》(英文名字:The romance of Three Kingdoms,翻译为:三个王国的罗 曼史)。 它是中国古代第一部长篇章回小说,为《四 大名著》之一,(即《三国演义》、《水浒 传》、《西游记》、《红楼梦》是历史演义 小说的经典之作。小说描写了公元3世纪以 曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政 治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的 社会历史背景上,展示出那个时代尖锐复杂 又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事 谋略方面,对后世产生了深远的影响。

山西夏县司马光墓

司马光警枕励志:司马光是个贪玩贪睡的孩子,为此 他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下, 他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了 满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪 明的司马光用圆木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落 在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持 不懈,终于成为了一个学识渊博的,写出了《资治通鉴》 的大文豪。

方仲永

五岁能诗、文理 皆有可观、贤于 材人远矣 当涂掌事、不可 不学、乃始就学

少年不学 一事无成 年长乃学 学有所成

吕

蒙

《孙权劝学》给我们的启示

1)通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故 事,告诉我们“开卷有益”的道理。 2)我们不要以一成不变的态度看待他人,要以开放的 眼光看待事物。

3)不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益 的。

孙 权 吕 蒙 鲁 肃

孙权,字仲谋,三 国时吴国的国君。本文 写的是孙权劝说吕蒙 (三国时吴国的名将) 要浏览群书,广泛学习 的事。 孙权,自称为 春秋时大军事家孙武之 后,曾与刘备联合大破 曹军,获赤壁之捷。

劝学议论文(实用4篇)

劝学议论文(实用4篇)劝学议论文(1)《劝学》是战国时期著名思想家荀子所写的,顾名思义,《劝学》里讲的就是勉励,鼓励大家学习,在高中生活中,我有幸学到的第一篇文章就是《劝学》,这篇文章给了我许多启迪,让我受益匪浅。

学习过程中最重要的就是有坚持不懈的学习精神,许多学生都明白这个道理,但学习是一件很苦的事情,能坚持下来真的很不容易,可能坚持下去的就是成功者。

但如果你三天打渔两天晒网,那肯定不可能成功。

有恒心,有毅力是所有成功人士的必备条件,做事情不能怕吃苦,坚持到底就是成功!正如文中所说:“骐骥一跃,不能十步,驽马十驾,功在不舍。

”人天分的高低各不相同,但即使你天资聪颖,但不好好学习,还是不如那些天分一半,但坚持不懈努力学习的人。

粗粗的铁棒可以磨成绣花针,那是何等的毅力!司马迁一生走过无数地方才写出《史记》一书,徐霞客一生用双脚踏遍祖国所有的名川大山,最终写成了《水经注》。

古人这种坚持不懈的精神值得我们赞扬与学习。

有了这样坚持不懈的学习精神,再加上专一的目标,那就如同如虎添翼,做事情也会事半功倍。

正如文中所说:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

”我们要是今天学乐器,明天立志成为歌手,后天又要学画画,那以这种朝三暮四,做事不专心致志的态度,到头来只会像狗熊掰棒子一样——一无所获。

人的一生是紧张而又忙碌的,我们的人生应高是丰富多彩的,为了过一个有意义,有价值的人生,那就学一学十驾的驽马和用心专一的蚯蚓吧!劝学议论文(2)《荀子劝学》是战国时期杰出的思想家,荀况的上乘之作。

顾名思义,劝学,即劝勉、鼓励学习。

这篇写于两千多年前的佳作,至今读起来仍令人回味无穷,给人以启迪。

一提到“学”这个字,就不禁令人想起“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”、“学无止境”、“读万卷书,行万里路”这些激人奋进的千古名句,以及“凿壁偷光”、“画灰练字”、“头悬梁,锥刺股”的动人场面。

古之圣人尚且如此,何况今之众人乎?学习,最重要的是端正学习态度。

高一劝学原文(实用3篇)

高一劝学原文(实用3篇)高一劝学原文(1)君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

注释:高一劝学原文(2)1、君子:这里指有才能的人。

2、已:停止。

3、青取之于蓝:靛青,从蓝草中取得。

青,靛青,一种染料。

蓝,蓼蓝。

蓼(li ǎo)蓝:一年生草本植物,茎红紫色,叶子长椭圆形,干时暗蓝色。

花淡红色,穗状花序,结瘦果,黑褐色。

叶子含蓝汁,可以做蓝色染料。

4、青于蓝:比蓼蓝(更)深。

5、中绳:(木材)合乎拉直的墨线。

木工用拉直的墨线来取直。

6、輮:通“煣”,以火烘木,使其弯曲。

7、规:圆规,测圆的工具。

8、虽有槁暴:即使又被风吹日晒而干枯了。

有,通“又”。

槁,枯。

暴,同“曝”,日晒。

槁暴,枯干。

9、挺:直。

10、受绳:经墨线丈量过。

11、金:指金属制的刀剑等。

12、就砺:拿到磨刀石上去磨。

砺,磨刀石。

就,动词,接近,靠近。

13、参省乎己:对自己检查、省察。

参,一译检验,检查;二译同“叁”,多次。

省,省察。

乎,介词,于。

14、吾尝终日而思矣:而,表修饰15、须臾:片刻,一会儿。

16、跂:提起脚后跟。

17、博见:看见的范围广,见得广。

18、而见者远:意思是远处的人也能看见。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

理清全文思路

第一段:中心论点:学不可以已

比喻

第 2段 比喻五则

学习

学习的意义 学习的作用 学习的方法, 态度

第 3段

比喻五则

第 4段

比喻十则

找出第二段论述的事物及其特点

加工 冷冻

蓝

胜于

青

水

寒于

冰

学习的意义在于

直木

輮

提高自己

木

绳

金

砺

轮

直

利

学习的意义在于

改变自己,

读第3段,找出本段最能说明作者观点的一句话

劝 学

劝 勉 学 习

作者以《劝学》 为题目,勉励人 们要不停止地坚 持学习,只有这 样才能增长知识, 发展才能,培养 高尚的品德。

正音

中绳zhò ng 輮 ró u 其曲qū 虽有槁暴 yòu gǎo pù 砺 lì 跂qì 日参省cān xǐng 知明zhì 须臾yú 跬kǔi 假舟楫jiǎ jí 生非异xì ng 蛟jiāo 骐骥qí jì 驽马nú 锲qiè 镂lò u 螯á o 蟮shà n

“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣” (学习做人) “积善成德,而神明自德,圣心备焉” (提高人的品德修养)

历史和现实无数的事实证明:

只有立德才能立人,只有尚德才能治国.

关于设喻

设喻是一种说明事理的方 法,用于论证,即通常所说 的“比喻论证”。设喻的基 本原则是“以其所知,喻其 所不知”,也就是用生活中 常见的事物来说明深刻的道 理。寓言也是设喻的一种, 如“刻舟求剑”“守株待兔” 等,同样也有深入浅出的效 果。

解释下列黑体字的意思:

1.冰,水为之,而寒于水 2.木直中绳 3.輮以为轮 4.虽有槁暴 5.金就砺则利 6.君子博学而日参省乎已 7.不如须臾之所学也 8.声非加疾也 9.而闻者彰 10.假舆马者 1. 于:介词,比 2. 中:合乎 3. 以为:把…做成 4. 暴:通“曝”,晒。 5. 就:接近,靠近.放到 6. 日:每天。(名—状) 7. 须臾:片刻 8. 疾:强,这里指声音宏大 9. 彰:显著,明显,清楚。 10. 假:借助

拓展: 博喻:就是用一连串的喻体,从不同角度,多个方面描绘, 说明同一个本体。

拓展训练1: 请运用“博喻”来描绘:青春、爱、友谊、理想、春、雨、 花。(任选一题) 拓展训练2.: 任选一题,运用比喻论证的方法。不少于200字。 谈“积少成多” 谈“锲而不舍” 谈“专心致志”

通假字

有:yò u通“又” 知:zhì 是“智”的古字 暴:pù 是“曝”的古字 生:xì ng通“性”

劝

学

《荀 子》

荀子(约公元前313—前238)名 况 , 字 卿, 战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后 来失官居家著书,死后葬于兰陵。

。

荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战 国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实 践,具有一定朴素的唯物主义思想.

韩非子和李斯都是他的学生。 他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们 意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天 的思想。 他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要 靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行” 对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天 环境和教育可以改变人的本性。

11.而绝江河 12.故不积跬步( kui ) 13.驽马十驾 14.功在不舍 15.锲而舍之 16.金石可镂 17.下饮黄泉 18.用心一也 19.蟹六跪而二螯 20.用心躁也

11. 绝:渡 12. 跬步:半步 13. 驾:马拉车走一天的路程 14. 舍:放弃 15. 锲(qie ):刻 16. 镂:雕刻 17. 向下,作状语 18. 一:专一 19. 跪:蟹脚 20. 躁: 浮躁,不专一

不积小流,无以成江海

正面 设喻

对比

学 不 可 以 已

反面 设喻 对比

骐骥一跃,不能十步Fra bibliotek坚 驽马十驾,功在不舍 学 持 锲而舍之,朽木不折 习 对比 态 锲而不舍,金石可镂 度 专 蚓无爪牙之利…用心一也 对比 一 蟹六跪而二螯…用心躁也

荀子主张“学不可以已”,这个学当然指学习,但他到 底劝人们学什么呢?

君子生非异也,善假于物也.

作者选哪些比喻来论证这一观点的?

跂而望 登高招 登高博见 见者远

学习的作用:

顺风呼

假舟楫 假舆马

问者彰

绝江河 致千里

善 弥补不足 假 于 物 达到目的

学习第4段,讨论分析第4段的推理过程

积土成山,风雨兴焉 学 习积 方 累 积水成渊,蛟龙生焉 不积跬步,无以至千里 法