人教版高中历史选修1[01知识点整理及重点题型梳理]北魏孝文帝改革

高三历史选修1知识点整合复习课件:北魏孝文帝改革

迁往人少地多的宽乡和卖充住宅、邸店的,并准许卖 口分田。买地的数量不得超过本人应占的法定数额。 思考: (1)根据材料,归纳唐朝均田制的主要内容。 (2)结合所学知识,简评唐朝的均田制。

提示:(1)内容: ①均田制将土地分为多种类型(口分田、永业田、职分 田和公廨田)。 ②对百姓授田区别对待。授田对象主要是成年男子。 ③贵族官僚按爵位和品级的高低分得相应的永业田。 (贵族官僚按等级授田) ④各级官僚和官府的职分田和公廨田,所有权归国家。

基于这三点,孝文帝迁都洛阳实际上意味着北魏的 改革基本完成,北魏由狭隘的部族政权转化为胡汉结合 的贵族政权。

[探究问题] 材料一 高祖引见朝臣,诏之曰:“卿等欲令魏朝齐 美于殷周,为令汉晋独擅于上代?”禧曰:“陛下圣明御 运,实愿迈迹前王。”高祖曰:“若然,将以何事致之? 为欲修身改俗,为欲仍染前事?”禧对曰:“宜应改旧, 以成日新之美。”

3.表现: (1)汉语作为“正音”被确定下来,中原先进文化成 为各民族共同接受的文化。 (2)南迁的北方游牧部落把他们的优秀文明成果带到 中原,其与中原文化融合,成为中原地区文明的重要组 成部分。 4.影响:为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定 了基础,在中国民族史上占有重要地位。

[思维点拨] 1.北魏孝文帝改革是在民族融合的条件 下进行的,是一场少数民族封建化的改革。2.北魏立国不 过百余年,但在中国历史上却留下了浓墨重彩的一笔。洛 阳龙门石窟、嵩山少林寺、地理学家郦道元与《水经注》 、 贾思勰与《齐民要术》 、魏碑体书法等,不胜枚举。3.民 族融合是我国历史上的进步现象, 也是各民族交融、 互补、

二、繁盛的洛阳 1.原因:孝文帝迁都洛阳,重新修建洛阳城和宫殿。 2.表现: (1)不仅是全国的政治中心,也是当时最大的商业中 心。 (2)规模很大, “宫厥壮丽,列树成行”。 (3)工商业兴盛,市场繁荣,城东的小市和城西的大 市是主要的商业区。 (4)专设四通市方便外商,成为国际性商业城市。

新人教版历史选修一第三单元 第3课 北魏孝文帝改革

关

廷实权。

(4)孝文帝受到良好的汉族文化的教育,对汉族文化的先进

和鲜卑族的落后认识深刻。

知识整合·有序识记

第3讲

二、改革进程

1.冯太后主持实行新制

(1)实行俸禄制,以此整顿吏治。

(2)推行均田制,将国家控制的土地按标准分配给农民耕种,

使无地农民得到土地。

本

讲 栏

(3)设立三长制,加强对人民的有效控制。

1.阅读下列材料,回答问题。 材料一 《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……夫关中土

沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非

本 我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同……戎晋不杂,

讲

栏 并得其所,上合往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有

目

开 猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,

关

史论结合·重点深化

第3讲

三 框架整合

本

讲

栏 目

说明 统一是历史发展的大趋势,无论哪一个民族完成的统

开 关

一都有利于经济的发展、中华民族的进步;民族融合是汉族

与少数民族不同文化之间双向的学习融合的过程,推动了中

华民族的发展和中华文明的进步、民族团结、民族统一。

课时训练·规范答题

第3讲

课时训练·规范答题

史论结合·重点深化

第3讲

主题 2 迁都洛阳 (1)迁都原因 ①平城天气恶劣,生产的粮食不能满足京城的需要。 ②平城地理位置偏僻,经常受到北方少数民族的威胁。

本 ③接受汉族的先进文化,加强对黄河流域的控制。 讲 史料一

栏 目 开 关

史论结合·重点深化

第3讲

史证 史料表明迁都洛阳可躲开北方柔然族的威胁,巩固对中

高中历史人民版选修一 历史上重大改革与回眸 专题三 北魏孝文帝改革 考点解析-精选教育文档

三北魏孝文帝改革一、背景:1、拓跋珪建北魏,统一黄河流域2、社会危机严重鲜卑文明与汉文明冲突,社会矛盾尖锐,改革迫在眉睫;宗主督护制,豪强地主隐瞒人口,逃避赋税、徭役;广大农民赋役负担沉重,农民起义不断;北魏统治者未处理好民族关系,民族矛盾激化。

3、民族大融合趋势;4、冯太后与孝文帝注重汉化,积极推动二、内容:前期冯太后主持,重点是建新制;后期孝文帝主持,重点是汉化。

1、制定官吏俸禄制,整顿吏治——吏治得到改善,农民负担减轻作用:孝文帝对贪赃枉法严惩不贷相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾;俸禄制的实行,则减轻了官吏对百姓的掠夺,对巩固北魏政权的稳定具有积极意义。

2、颁行均田制前提:政府掌握大批无主荒地。

内容:国家把控制的土地分给农民,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役。

作用:均田制的实行,一定程度上使无地农民得到了土地;抑制了土地兼并,有利于调动农民的生产积极性;有利于国家征收赋税和征发徭役;推动了北方地区社会经济的恢复和发展;促进了北魏政权的封建化,加强了民族大融合。

3、三长制(设邻长、里长、党长,直属州郡,负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。

)——地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权的巩固。

4、迁都洛阳原因:①政治上:旧都保守势力强大,阻挠改革。

②经济上:旧都经济落后,粮食供应困难。

③军事上:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁。

④地理上:旧都偏居塞上,经略中原困难。

设巧计迁都洛阳:影响:①北魏迁都洛阳以后,洛阳再次成为北方的政治、经济中心;北魏洛阳的规划和布局,对后世城市建设影响较大。

②北魏孝文帝迁都,保证了孝文帝改革的深入;有利于胡汉民族文化的融合,使中华文明得到进一步发展。

5、实行汉制和移风易俗(易汉服、说汉话、改汉姓、与汉人通婚、改籍贯、行汉制、崇儒学)(1)孝文帝改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化。

(2)措施:①易汉装;②讲汉话;③改汉姓,定门第等级;④通婚姻;⑤改籍贯。

高中历史人教版选修一 第三单元《北魏孝文帝改革》考点解析

高中历史人教版选修一第三单元《北魏孝文帝改革》考点解析第三单元北魏孝文帝改革魏晋南北朝时期起于曹丕废汉自立(公元220年),止于隋灭陈(公元589年)。

如果加上东汉末年三十年战乱时间。

历时将近400 年。

它有如下特点:其一,政治局面:长期分裂割据。

其二,民族关系:在冲突中走向融合。

其三,国家制度:承秦汉启隋唐这一时期的许多制度,表现出承前启后的过渡性。

如:选官用人制度,自察举、征辟之制经由“九品中正”制向科举制过渡;中央中枢机构,自“三公九卿”制向“三省六部”制转变;军事制度,出现于北朝的府兵制,发展成为隋唐府兵制的根基;赋税制度,曹魏的租调制是隋唐租庸调制的滥觞;土地制度,从曹魏“屯田”、西晋“占田”发展到北魏“均田”,为隋唐“均田制”所直接继承。

这些发展中的重要制度,不仅在魏晋南北朝时期支撑着国家机器的运转,而且为隋唐盛世的出现提供了制度保证。

其四,士族政治:在盛极而衰的过程中显示其特色与能量。

其五,思想文化:包容异质和张扬个性。

1.本节框图2.北魏为什么能完成一统北方的伟业。

①统一是历史发展的必然趋势;北方长期战乱,人民渴望统一。

②民族融合在十六国时期进一步加强③北魏军事力量强,骑兵强悍④北魏接受了汉文化,加快了发展。

3.历史背景(1)社会矛盾:(改革的必然性和必要性)①北魏统治腐败,徭役赋税繁重,人民起义不断,阶级矛盾、民族矛盾尖锐。

②统治阶级内部危机四伏。

(2)有利条件:①北魏统一黄河流域,结束了北方长期分裂割据的局面。

②冯太后和孝文帝深受汉族先进文化的影响,具有改革意识和才能。

③冯太后的改革为孝文帝改革创造了条件。

④民族融合的趋势不断加强。

4.主要内容和历史作用第 2 页第 3 页(3)影响①一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,生产积极性提高,同时大片荒地被开垦,粮食产量不断增加,从而推动了北方经济的恢复和发展。

②均田制是封建国家的土地所有制,并未从根本上触动封建地主利益,它一方面有利于国家征收赋税和徭役,另一方面促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。

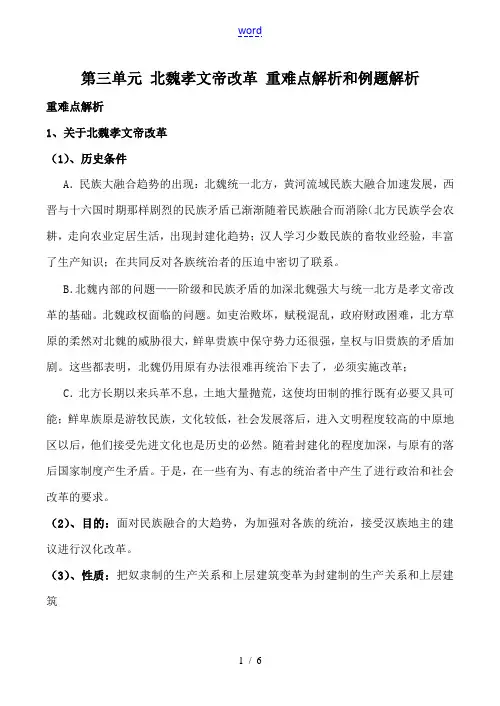

高中历史第三单元 北魏孝文帝改革 重难点解析和例题解析人教版选修一

第三单元北魏孝文帝改革重难点解析和例题解析重难点解析1、关于北魏孝文帝改革(1)、历史条件A.民族大融合趋势的出现:北魏统一北方,黄河流域民族大融合加速发展,西晋与十六国时期那样剧烈的民族矛盾已渐渐随着民族融合而消除(北方民族学会农耕,走向农业定居生活,出现封建化趋势;汉人学习少数民族的畜牧业经验,丰富了生产知识;在共同反对各族统治者的压迫中密切了联系。

B.北魏内部的问题——阶级和民族矛盾的加深北魏强大与统一北方是孝文帝改革的基础。

北魏政权面临的问题。

如吏治败坏,赋税混乱,政府财政困难,北方草原的柔然对北魏的威胁很大,鲜卑贵族中保守势力还很强,皇权与旧贵族的矛盾加剧。

这些都表明,北魏仍用原有办法很难再统治下去了,必须实施改革;C.北方长期以来兵革不息,土地大量抛荒,这使均田制的推行既有必要又具可能;鲜卑族原是游牧民族,文化较低,社会发展落后,进入文明程度较高的中原地区以后,他们接受先进文化也是历史的必然。

随着封建化的程度加深,与原有的落后国家制度产生矛盾。

于是,在一些有为、有志的统治者中产生了进行政治和社会改革的要求。

(2)、目的:面对民族融合的大趋势,为加强对各族的统治,接受汉族地主的建议进行汉化改革。

(3)、性质:把奴隶制的生产关系和上层建筑变革为封建制的生产关系和上层建筑2、如何评价北魏孝文帝北魏孝文帝看清了历史发展的潮流,顺应历史发展的趋势,冲破保守势力、习惯势力的阻挠,放弃本民族的旧俗,接受先进文化,大力推行改革,他是中国古代杰出的政治家、改革者。

认识:(这是规律性的认识需要同学们会应用)(1)、先进必然战胜落后;(2)、民族融合与孝文帝改革互为因果关系;(3)、改革必须符合历史发展的潮流、符合历史发展的潮流,顺应民意;(4)、任何改革都不是一帆风顺的,都具有曲折性。

3.关于民族融合的基本理论民族融合是指不同民族之间在民族迁徙、杂居相处、长期交往、矛盾斗争的过程中,不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合,它是民族间经济、文化以及生活习惯密切联系的结果。

人教版高中历史选修1第三单元知识点汇总

人教版高中历史选修一第三单元知识点总结

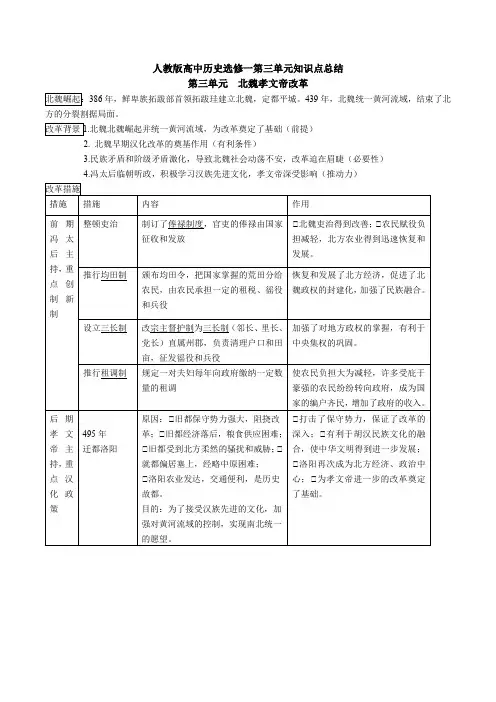

第三单元 北魏孝文帝改革

386年,鲜卑族拓跋部首领拓跋珪建立北魏,定都平城。

439年,北魏统一黄河流域,结束了北

方的分裂割据局面。

北魏北魏崛起并统一黄河流域,为改革奠定了基础(前提)

2. 北魏早期汉化改革的奠基作用(有利条件)

3.民族矛盾和阶级矛盾激化,导致北魏社会动荡不安,改革迫在眉睫(必要性)

4.冯太后临朝听政,积极学习汉族先进文化,孝文帝深受影响(推动力)

2、加速了北方各族封建化的进程,推动了北魏政权的封建化。

3、促进了北方民族大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

高中历史北魏孝文帝改革知识点总结

高中历史北魏孝文帝改革知识点总结北魏孝文帝改革知识点总结:前期改革(冯太后主持、重点建新制)(1)整顿吏治。

规定守宰的任期要按治绩的好坏决定,不固定年限。

实行俸禄制,俸禄统一由国家筹集,按品第高低发给官吏,不许官吏自筹。

(2)均田制。

太和九年(485年),孝文帝下均田令,把国家控制的荒地分给农民(露田、桑田),由农民承担一定的租税、徭役和兵役,实质是封建国家土地所有制。

均田制在一定的时间内和一定程度上,限制了豪强大家兼并土地。

国家公开授田,可以招徕流民和豪强大家控制下的依附农民,有助于开垦荒地,发展生产。

自耕农增多,户口滋殖,有利于国家征收赋税和调发徭役。

(3)三长制。

486年下令实行三长制。

三长就是五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。

三长制代替宗主督护制,是符合中央集权制要求的新型基层政权制度。

北魏孝文帝改革知识点总结:后期改革(孝文帝主持、重点汉化)(1)迁都洛阳。

公元490年,冯太后死,孝文帝亲政,继续进行改革。

公元494年(太和十八年),把都城由平城迁到洛阳,改变了过去对中原遥控的形势,有利于统治整个国家;也解脱了一百多年来在平城形成的鲜卑贵族保守势力的羁绊和干扰,有利于继续进行改革。

(2)移风易俗。

穿汉服、说汉话、用汉姓、通婚姻,改变鲜卑族内迁者原有的生活习俗,促进鲜卑族积极接受汉文化。

北魏孝文帝改革知识点总结:改革的意义孝文帝的改革,是在我国北方各族人民长期的民族斗争和阶级斗争的影响、推动下进行的,也是北方民族融合和鲜卑族拓跋部封建化的必然结果。

改革的意义非常重大:(一)整顿吏治,始班俸禄,严惩贪赃枉法,对于消除百余年来的官吏、守宰鱼肉人民之积弊,改造封建政权,起了积极的作用。

(二)实行均田制、三长制和改革户调制,一方面,在一定程度上打击了士族门阀地主,抑制了他们的恶性发展;另一方面,有助于招引广大劳动人民回到土地上来,开垦荒地,恢复发展生产。

高中历史人民版选修一 历史上重大改革与回眸 专题三 北魏孝文帝改革 考点解析

三北魏孝文帝改革一、背景:1、拓跋珪建北魏||,统一黄河流域2、社会危机严重鲜卑文明与汉文明冲突||,社会矛盾尖锐||,改革迫在眉睫;宗主督护制||,豪强地主隐瞒人口||,逃避赋税、徭役;广大农民赋役负担沉重||,农民起义不断;北魏统治者未处理好民族关系||,民族矛盾激化||。

3、民族大融合趋势;4、冯太后与孝文帝注重汉化||,积极推动二、内容:前期冯太后主持||,重点是建新制;后期孝文帝主持||,重点是汉化||。

1、制定官吏俸禄制||,整顿吏治——吏治得到改善||,农民负担减轻作用:孝文帝对贪赃枉法严惩不贷相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾;俸禄制的实行||,则减轻了官吏对百姓的掠夺||,对巩固北魏政权的稳定具有积极意义||。

2、颁行均田制前提:政府掌握大批无主荒地||。

内容:国家把控制的土地分给农民||,农民向政府交租||,并承担一定的徭役和兵役||。

作用:均田制的实行||,一定程度上使无地农民得到了土地;抑制了土地兼并||,有利于调动农民的生产积极性;有利于国家征收赋税和征发徭役;推动了北方地区社会经济的恢复和发展;促进了北魏政权的封建化||,加强了民族大融合||。

3、三长制(设邻长、里长、党长||,直属州郡||,负责清理户口和田亩||,征发徭役和兵役||。

)——地方政权掌握在国家手中||,有利于中央集权的巩固||。

4、迁都洛阳原因:①政治上:旧都保守势力强大||,阻挠改革||。

②经济上:旧都经济落后||,粮食供应困难||。

③军事上:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁||。

④地理上:旧都偏居塞上||,经略中原困难||。

设巧计迁都洛阳:影响:①北魏迁都洛阳以后||,洛阳再次成为北方的政治、经济中心;北魏洛阳的规划和布局||,对后世城市建设影响较大||。

②北魏孝文帝迁都||,保证了孝文帝改革的深入;有利于胡汉民族文化的融合||,使中华文明得到进一步发展||。

5、实行汉制和移风易俗(易汉服、说汉话、改汉姓、与汉人通婚、改籍贯、行汉制、崇儒学)(1)孝文帝改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯||,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式||,促进鲜卑族积极接受汉族文化||。

历史北魏孝文帝改革知识点总结

历史北魏孝文帝改革知识点总结历史北魏孝文帝改革知识1(一)北魏孝文帝改革前的矛盾及对应解决措施1.国家与豪强地主间的矛盾→制定俸禄制、整顿吏治,在地方设立三长制等,限制了豪强地主的政治、经济特权,缓和了社会矛盾,加强了中央对人民的有效控制。

2.国家、地主与农民阶级的矛盾→整顿吏治、推行均田制、租调制,改善了人民生活,促进了北方经济的发展。

3.鲜卑族与汉族的民族矛盾→行汉制、易汉服、讲汉语、改汉姓、通婚姻、改籍贯等,促进了民族融合,有利于大一统局面的出现。

(二)认识北魏均田制1.原因:为缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家赋税收入。

2.前提:政府掌握大量无主荒地。

3.内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役,土地不得买卖。

4.实质:封建国家土地所有制。

5.影响:进步性,推动了北方经济的恢复和发展;促进了北魏政权的封建化进程,巩固了北魏的统治;推动了北方民族大融合高潮的出现;对后代田制也有很大影响,施行时间长达三百多年,为中国封建社会鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

局限性,抑制了土地兼并,但土地分配不均依然存在;随着人口的增多,人地矛盾突出。

(三)北魏孝文帝改革与民族融合的关系1.孝文帝改革与民族融合之间是相互促进、相互影响的关系。

2.孝文帝改革是在民族融合的基础上进行的。

北魏统一黄河流域时,那里已经出现了民族融合的趋势。

鲜卑族拓跋部原先的经济文化水平和政治制度都较为落后,用落后的制度统治黄河流域,这就导致了尖锐的民族矛盾。

要稳固北魏的统治,就必须进行社会改革,顺应民族融合的潮流。

3.孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施。

颁布均田令,采用汉族先进的封建生产方式;整顿吏治,采用封建的俸禄制;迁都洛阳,更好地学习汉族的先进文化;改革社会习俗,接受中原先进的文化和生活方式。

孝文帝改革中的汉化措施促进了鲜卑族的封建化进程,将北方民族的融合推向高潮。

历史北魏孝文帝改革知识2拓跋建国公元386年,已经被前秦灭掉的拓跋族的代国,乘着淝水之战北方大乱之机在盛乐重新建国,开国皇帝是拓跋珪。

人教版高二历史知识点:北魏孝文帝改革

一、階段:第一階段改革的重點是創建新制,主要措施有俸祿制、均田制、三長制、租調製。

第二階段改革重點是漢化政策,主要措施是遷都洛陽和移風易俗。

二、主要內容:即制度的創新、遷都和移風易俗。

俸祿制使北魏吏治好轉,為各項制度建立實施提供了政治保障,均田制是封建國家土地所有制,均田制和與之相適應的租調賦稅制度一起構成了北魏政權的經濟基礎,從經濟上保證了俸祿制的繼續推行,同時也為三長制的實行提供了客觀要求,而三長制的實行又保證了均田制和租調製的推行。

總之,這些制度彼此影響,互相作用,有力促進了北魏經濟的恢復和發展,鞏固了北魏的政權,為孝文帝後期推行更深層次的改革奠定了基礎。

孝文帝假“南征”之名,行遷都之實的策略性,利用遷都避開了保守勢力雄厚的舊都平城,減輕了改革的阻力,同時,加強了與漢族地主階級的聯繫,為鞏固改革成果和進一步推行深層次改革奠定了基礎。

他還崇尚中國文化,實行漢化,禁胡服?胡語,改變度量衡,推廣教育,改變姓氏並禁止歸葬,提高了鮮卑人的文化水準。

是西北地區各民族陸續進入中原後民族融合的一次總匯,對中華民族的形成和發展起了重要的作用。

這一切體現了一代帝王的遠大抱負和雄才大略,孝文帝是我國曆偉大的少數民族政治家和改革家。

三、成功:1、成功的原因:①改革順應了時代潮流;②符合民族融合趨勢和各族人民的願望;③符合統治者鞏固統治的需要;④孝文帝的膽略和卓越見識,衝破阻力,毅然改革。

2、認識:①先進必然戰勝落後;②改革必須符合歷史潮流、順應*;③任何改革都不是一帆風順;④民族融合與孝文帝改革互為因果關係的。

3、評價:孝文帝改革促進了北方經濟的復蘇和繁榮,加強了民族大融合,為國家結束*、走向統一和封建社會的繁榮奠定了基礎。

孝文帝是我國少數民族中傑出的政治家、改革家,是中華民族的千古功臣。

練習題:1.關於北魏政權的發展史,下麵說法不正確的是()A.統一黃河流域後建立B.曾被其他政權吞併C.曾多次遷都D.統一北方後社會環境較為安定2.北魏統一北方後,在黃河流域逐漸採用先進的經濟形式發展經濟,這種經濟形式實質是()A.奴隸制經濟形式B.封建制經濟形式C.半封建半奴隸制經濟D.半畜牧半農業3.孝文帝改革前,北魏各種制度的建設有許多不夠完善和欠缺之處,不包括()A.基層政權組織B.賦稅制度C.民族政策D.按人口分配土地4.導致北魏實行均田制的根本因素是()A.漢族地主的建議B.南北對峙的形勢C.*的激化D.中原地區先進經濟形態的吸引5.下列事件的先後順序排列正確的是()①均田制的實行②俸祿制的實行③遷都洛陽④孝文帝親政⑤北魏統一黃河流域A.①②③④⑤B.③④⑤①②C.⑤①③④②D.⑤②①④③6.北魏租調製規定一對夫婦每年繳納一定數量的租調,這裏的調是指()A.田租B.戶稅C.丁稅D.徭役7.孝文帝遷都,的阻力來自()A.鮮卑貴族B.鮮卑平民C.漢族地主D.中原農民8.北魏前期的新政卓有成效,主要表現為()①形成了一整套政治經濟制度②促進了北魏經濟的恢復和發展③鞏固了北魏政權④使鮮卑族的社會生活發生巨變A.①②③④B.②③④C.①②③D.①③④9.北魏孝文帝改革措施中,為改革深入進行提供條件的是()A.整頓吏治B.推行均田制C.遷都洛陽D.提倡與漢族通婚。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

精品文档用心整理人教版高中历史选修一知识点梳理重点题型(常考知识点)巩固练习北魏孝文帝改革考点解读考点提示北魏孝文帝改革知识经纬知识清单北魏孝文帝改革的历史背景1、有利的社会条件:__①__的崛起及统一黄河流域(公元439年)北魏统一黄河流域后,初步结束北方分裂割据的局面,社会环境较为安定,生产发展,民族融合加强;北魏参照汉族政权的一些统治方式,拓跋族由游牧生活转向农业为主的定居生活;北魏重用汉族儒生、兴办太学,越来越多地吸收汉族先进文化。

2、改革的必要性——社会矛盾尖锐由于北魏经济文化相对落后,各种制度的建设有许多不够完善和欠缺之处,致使社会矛盾日益激化。

一是农民负担沉重、阶级矛盾尖锐,二是民族矛盾激化,导致社会动荡不安。

3、个人因素:冯太后和__②__深受汉族先进文化的影响。

执掌朝廷实权的冯太后,积极推动北魏统治者学习汉族先进文化。

使年幼的君主孝文帝对汉文化十分敬佩和仰慕,深感要巩固统治必须借鉴汉族封建国家的统治经验,改革鲜卑族落后的统治方式。

北魏孝文帝的改革措施1、冯太后临朝称制时期的改革(1)制定官吏俸禄制,整顿吏治。

(2)设立__③__,保证国家对人民有效控制。

(3)推行均田制和租调制。

2、孝文帝亲政时期的改革(1)迁都洛阳:为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制,孝文帝决定迁都洛阳。

_④_年正式迁都洛阳。

,精品文档 用心整理(2)移风易俗:__⑤__:鲜卑贵族一律改穿汉装。

讲汉话:孝文帝宣布以汉语为“正音”,称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”。

改汉姓,定门第等级。

孝文帝下诏,将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。

他还参照汉族门阀制度的做法,来确定鲜 卑贵族的门第高下,并按照门第高低来选拔人才,任命官吏。

通婚姻:孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,通过这种政治联姻把两族统治者的利益和命运紧密连在一起,以巩固 统治。

改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为原籍。

【历史上重大改革回眸专题之北魏孝文帝改革 369639 北魏孝文帝的意义】 北魏孝文帝改革的意义1、性质:北魏孝文帝改革是自上而下掀起的一次改变北魏社会面貌的__⑥__改革。

2、意义:(1)促进了北方经济的恢复和繁荣繁荣原因:黄河流域的统一,社会安定:孝文帝改革政策的推动:各族人民的辛勤劳动,民族交流。

表现:不仅农业、畜牧业得到发展,手工业和商业也日趋活跃。

洛阳呈现出商业贸易繁荣的景象。

(2)加速政权封建化进程迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生 活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

推行的封建化措施有:尊儒崇经,兴办学校:恢复汉族的礼乐制度:采纳 汉族__⑦__制度。

(3)促进了民族的交流和融合北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的__⑧__,为结束长期分裂局面,重新 走向国家统一奠定了基础。

参考答案:①北魏 ②孝文帝 ③三长制 ④495 ⑤易服装 ⑥封建化 ⑦封建统治 ⑧大融合要点精析要点一:详解北魏孝文帝的改革措施及其作用 【历史上重大改革回眸专题之北魏孝文帝改革369639 北魏孝文帝的改革措施】措施内容作用推行均田制 颁布均田令,把国家掌握的荒地分给农民,由 恢复和发展了北方经济,促进了民族政权农民承担一定的租税、徭役和兵役 的封建化,加强了民族融合前期冯太 后主持, 重点创建 新制设立三长制 改宗主督护制为三长制(邻长、里长、党长) 加强了对地方政权的统治,有利于中央集 直属州郡,负责检查户口和田亩,征收徭役和 权的巩固 兵役整顿吏治 制定了俸禄制度,官吏的俸禄由国家征收和发 北魏吏治得到改善;农民赋役负担减轻,后期孝文 帝主持,放推行租调制 规定一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租 调迁都洛阳 原因:旧都平城不能适应社会发展需要。

①政治上:保守势力强大,民族隔阂深,改革阻力 大。

②经济上:经济落后,交通不便,粮食供 应困难。

③军事上:受柔然威胁,也不利于经 略南方。

④地理上:平城偏处塞上,远离中原 核心地带。

而洛阳是中原的政治经济文化中北方农业得到迅速恢复和发展使农民的负担大为减轻,许多受庇于豪强 的农民也纷纷转向政府,成为国家的编户 齐民,增加了政府的收入①打击了保守势力,保证了改革的深入; ②有利于胡汉民族文化的融合,使中华文 明得到进一步发展;③洛阳再次成为北方 政治、经济的中心;④为孝文帝进一步的 改革奠定了基础“ 2重点汉化 政策精品文档 用心整理心。

目的:为了接受汉族先进的文化,加强对 黄河流域的控制,实现南北统一的愿望移风易俗易鲜卑服,改穿汉服;禁鲜卑语,改说汉话; 促进了鲜卑人对汉族文化的认同,促进了 改汉姓,定门第等级;通婚姻,提倡鲜卑人与 鲜卑贵族的封建化,推动政权向汉族王朝 汉人通婚;改籍贯,以洛阳为原籍;尊崇儒学; 统治模式转化,有利于民族融合 恢复汉族礼乐制度;采纳汉族封建统治制度【典型例题】1、“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。

于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。

”文中提到的诏书出自 A.东周平王 B.东汉光武帝 C.曹魏文帝 D.北魏孝文帝解析:下诏迁都洛阳,民众死后葬于河南,不再迁回故地,都成为了河南洛阳人,促进了民族融合。

符合这些 信息的只有北魏孝文帝改革。

答案:D2、阅读下列材料,回答问题。

材料一 (陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。

……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴 谓 所 亲 云 :“ 平 原 王 才 度 不 恶 , 但 恨 其 姓 名 殊 为 重 复 。

” 时 高 祖 ( 即 孝 文 帝 ) 未 改 其 姓。

——《魏书》卷四十材料二 (迁都洛阳后)高祖曰: 今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。

…… 此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。

——《魏书》卷二十二材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大 恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》(1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题?为此,孝文帝采取了哪些改革措施? (2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么? (3)依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。

解析:本题主要考查北魏孝文帝改革,考查考生对材料信息的阅读理解分析提炼归纳概括能力。

第( 1)问第 一小问体现汉与鲜卑之间存在矛盾;第二小问考查了孝文帝改革的措施,结合所学知识回答即可。

第( )、(3)问 主要考查对材料的理解、分析和概括,体会改革的艰难和改革起到的效果。

答案:(1)汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。

推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。

(2)改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。

(3)促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠定了基础。

【知识拓展】评价孝文帝迁都1、迁都之争反映的实质问题:少数民族游牧经济与中原地区农耕经济的矛盾斗争。

2、历史作用:一方面为孝文帝深化改革创造了条件,有利于中原地区社会经济的恢复和政治统治秩序的稳定, 为民族融合注入了新的活力,是北魏政权进一步封建化的有利保障。

另一方面,迁都败坏了社会风气,使得鲜卑贵 族染上魏晋门阀士族的恶习,政治日益腐败,迁都耗费了大量的财力物力,同时也造成了统治集团的分裂,丧失了 拓跋部的强有力的支持,导致了国家分崩离析的后果。

要点二:全面认识北魏均田制1、原因:为缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家赋税收入。

2、实施:485年,冯太后、孝文帝颁布均田令。

3、内容:按着一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

4、实质:封建国家土地所有制。

5、影响:①推动了北方经济的恢复与发展。

②推动了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。

③推动了北方内迁各族向封建制的转化和北方民族大融合高潮的出现。

④对代田制也有很大影响,施行时间长达三百多年。

为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

6、均田制和与之相适应的租调制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观条件,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。

【典型例题】北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,被指圈占的成片土地。

唐代均田制实行后,庄园”一词的使用更普遍。

这反映了均田制实行后A.井田制得以恢复B.不存在土地私有现象C.仍存在土地集中现象D.庄园由中央集中管理解析:本题主要考查均田制。

庄园是一个自给自足程度相当高的经济、政治、文化单位。

唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。

这反映了均田制实行后,地主依旧圈占着成片土地,存在土地集中现象。

答案:C要点三:孝文帝改革的特点及成功的原因、评价其汉化政策1、特点①是少数民族统治者自上而下推行的措施全面、影响深远的封建化改革。

②分前后两个阶段进行。

前期改革是冯太后的主持下进行的,重点是建立各种新的制度。

后期个改革是孝文帝亲自主持的,重点改革鲜卑族原有的风俗习惯,学习采纳汉族的典章制度和生活方式。

2、成功原因①顺应了历史发展的潮流,这是变法成功的根本原因。

②内容全面,措施得力。

③冯太后的支持和孝文帝本人以身作则、信心坚定。

④民族融合趋势的推动。

3、评价其汉化政策①这一政策的具体措施变现为均田制、移风易俗和实行汉制等内容。

对鲜卑族来说,极大地推动了社会的发展;对中华民族而言,更加丰富、发展了汉族文化。

②从孝文帝推行汉化政策的根本目的来看,是为了加强鲜卑族的统治;从中华民族的形成过程来看,促进了民族融合的进程,为多民族共同发展的历史作出了贡献。

③该政策体现了落后的征服民族必然会被先进的被征服民族的文化所征服的历史规律,从这个角度来讲,孝文帝的汉化政策自觉地顺应了历史发展规律,值得肯定。

④从本质上说,汉化政策即是落后文化学习先进文化的过程,又是少数民族封建化的过程。

⑤孝文帝在改革过程中,全盘吸收汉文化,不加区别地兼收汉文化的精华和糟粕,这是改革的不足之处。

【典型例题】1、汉族是中华民族的主体之一,她是历史上多民族融合的结果。

古代的鲜卑族在经历了一次主动的改革后,逐渐融入了汉民族。

这场改革是A.秦国商鞅变法B.北魏孝文帝改革C.北宋王安石变法D.明朝张居正改革,解析:本题主要考查古代改革。

历史上与鲜卑族有关的促进民族融合的改革只有北魏孝文帝改革。

故选B 。

答案:B2、阅读下列材料,回答问题。

材料一 《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。

……一夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。

非我族类。

其心必异。

戎狄志态.不与华同……戎晋不杂。

并得其所,上含往古既叙之义,下为盛世永久之 规。

纵有猾夏之心,风尘之警,别绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。