伤寒典型病例分析

病例分析

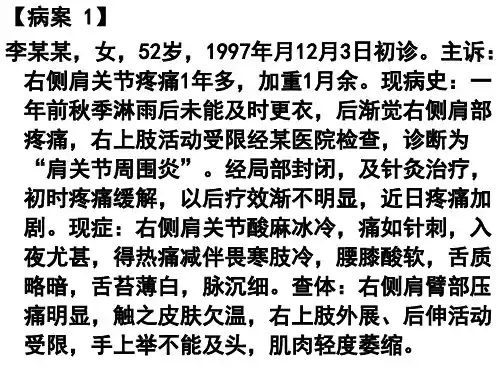

【病案 3】

男性患者,60岁。主诉:患荨麻疹, 瘙痒钻心难忍,数月不愈。诊查: 切其脉浮而缓,并见汗出恶风之证, 视其舌苔白润。

【病案 3诊断】

风疹。辨证:证属风邪稽留肌腠,营 卫失和,“风疹”为患。治法:宜 驱风,调和营卫。处方:桂枝汤。 药后啜粥取汗,则痒止疹消,脱皮 屑盈掬。(刘渡舟医案,录自董建 华,1990,中国现代名中医医案精 华)

【病案 4】

邓某,男,47岁,已婚,农民。述头颈右 肩酸胀而痛,右手不能上举后翻已3月余,

四肢麻木已半月。曾治之,其效不著。

今诊,除上症外,尚有心烦口苦,大便

干结,苔薄微黄,脉细缓。

【病案 4诊断】

风寒湿痹证。此乃风寒湿邪留滞头及肩部,兼阴 血虚弱及肝热之候,宜祛风胜湿散寒为主,养 血清肝为辅。药用九味羌活汤:羌活 防 风 川芎 苍术 黄芩 柴胡 当归 首乌各 15克,白芍 生地各18克 白芷12克 细辛3 克 甘草3克。2剂而酸痛减,余症皆除。遂守 上方去柴胡,黄芩,生地减至9克,连进8剂酸 痛均止,继用归芍;六君子汤调理而愈。(马 有度.2003.方药妙用. 北京:人民卫生出版社)

【病案 6诊断】

热毒疮疡。辨证、治法:邪热在卫气之间,当以辛凉透表, 清热解毒为治。处方银翘散方: 淡豆豉10克,焦栀子 10克,荆芥10克,紫地丁15克,银花30克,连翘15克, 芦竹根30克,枯黄芩10克,竹叶10克,蒲公英30克, 乳没各6克,苡仁15克,赤芍药10克。服上方药后体温 降至正常,伤口愈合。后去栀、豉、荆芥、乳没之属, 加生地、丹皮、知母等续服,半月后病愈出院。(王 文雄医案,录自董建华.1990. 中国现代名医医案精华.

【病案 1诊断】 漏肩风。辨证:阳虚血亏、风寒湿邪留 注,痰浊瘀血凝滞。治疗:温阳补血,散寒祛风,除湿 化痰,逐瘀解凝。阳和汤加减:熟地30g、生鹿角片15g、 桂枝12g、炙麻黄10g、羌活10g、防风12g、片姜黄12g、 威灵仙12g、乳香10g、没药10g、白芥子10g、炙甘草 10g,水煎服,日1剂。外用生南星、生半夏、生川乌等 分为末,面糊为饼,如五分硬币大小,约厚0.3cm晾干 后置于阿是穴,以艾柱灸之复诊:无不良反应,守方再 服7剂。三诊:疼痛及酸麻感减轻,手上举可勉强梳头, 唯时常出汗。前方麻黄、羌活、白芥子各减半,去乳没、 姜黄、威灵仙,加黄芪30g、白芍15g、白术15g,停外 用药,注意保暖,继服20余剂。四诊:诸症消失,右侧 肩关节肌肉恢复正常状态,嘱其加强肩关节功能锻炼, 以防旧病复发。

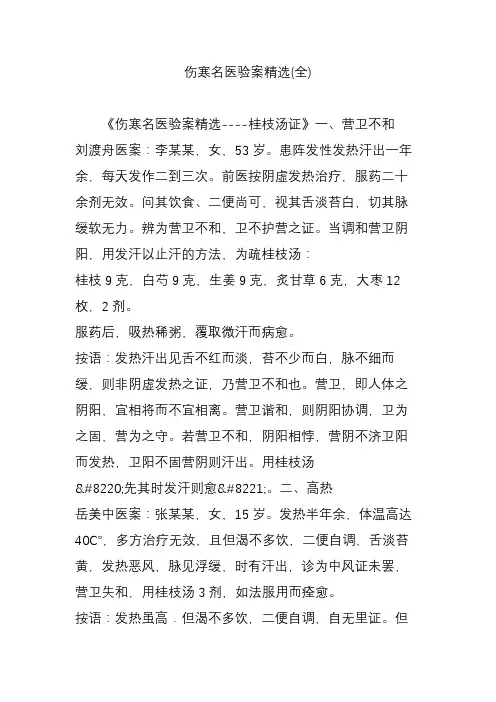

伤寒名医验案精选(全)

伤寒名医验案精选(全)《伤寒名医验案精选----桂枝汤证》一、营卫不和刘渡舟医案:李某某,女,53岁。

患阵发性发热汗出一年余,每天发作二到三次。

前医按阴虚发热治疗,服药二十余剂无效。

问其饮食、二便尚可,视其舌淡苔白,切其脉缓软无力。

辨为营卫不和,卫不护营之证。

当调和营卫阴阳,用发汗以止汗的方法,为疏桂枝汤:桂枝9克,白芍9克,生姜9克,炙甘草6克,大枣12枚,2剂。

服药后,吸热稀粥,覆取微汗而病愈。

按语:发热汗出见舌不红而淡,苔不少而白,脉不细而缓,则非阴虚发热之证,乃营卫不和也。

营卫,即人体之阴阳,宜相将而不宜相离。

营卫谐和,则阴阳协调,卫为之固,营为之守。

若营卫不和,阴阳相悖,营阴不济卫阳而发热,卫阳不固营阴则汗出。

用桂枝汤“先其时发汗则愈”。

二、高热岳美中医案:张某某,女,15岁。

发热半年余,体温高达40℃,多方治疗无效,且但渴不多饮,二便自调,舌淡苔黄,发热恶风,脉见浮缓,时有汗出,诊为中风证未罢,营卫失和,用桂枝汤3剂,如法服用而痊愈。

按语:发热虽高.但渴不多饮,二便自调,自无里证。

但见恶风、汗出、脉来浮缓,表证备焉。

乃卫气外浮而发热,与桂枝汤济营调卫,中病即愈。

三、自汗刘少轩医案:林某某,青年渔民,文关岛人。

体素健壮,某年夏天午饭后,汗渍末干,潜入海中捕鱼,回家时汗出甚多从此不论冬夏昼夜,经常自汗出。

曾就诊数处,以卫阳不固论治,用玉屏风散及龙、牡、麻黄根等,后来亦用桂枝汤加黄芪,均稍愈而复发。

嗣到某医院诊治,疑有肺结核,经x光透视,心肺正常。

经过年余,体益疲乏,皮肤被汗浸成灰色,汗孔增大,出汗时肉眼可见。

汗出虽多但口不渴,尿量减少,流汗时间午、晚多而上午止,清晨末起床前,略止片刻。

自觉肢末麻痹,头晕,脉浮缓重按无力。

治宜微发其汗而调营卫.处方:桂枝梢9克,杭白芍9克,炙甘草3克,大枣7校,生姜9克,水一碗煎六分。

清晨睡醒时服下,嘱少顷再吃热粥一碗,以助药力,静卧数小时,避风。

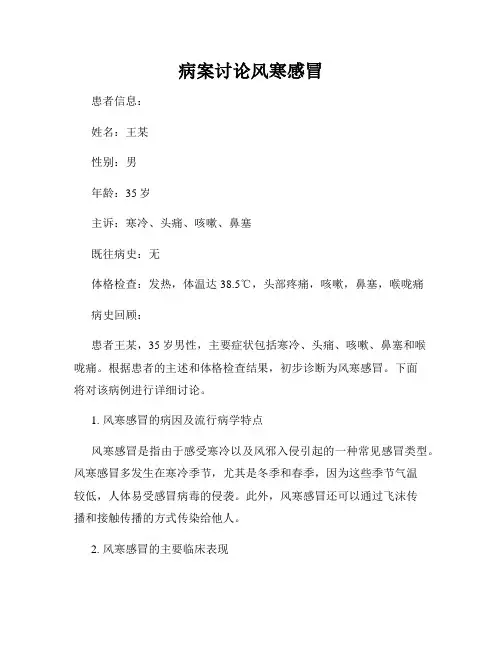

病案讨论风寒感冒

病案讨论风寒感冒患者信息:姓名:王某性别:男年龄:35岁主诉:寒冷、头痛、咳嗽、鼻塞既往病史:无体格检查:发热,体温达38.5℃,头部疼痛,咳嗽,鼻塞,喉咙痛病史回顾:患者王某,35岁男性,主要症状包括寒冷、头痛、咳嗽、鼻塞和喉咙痛。

根据患者的主述和体格检查结果,初步诊断为风寒感冒。

下面将对该病例进行详细讨论。

1. 风寒感冒的病因及流行病学特点风寒感冒是指由于感受寒冷以及风邪入侵引起的一种常见感冒类型。

风寒感冒多发生在寒冷季节,尤其是冬季和春季,因为这些季节气温较低,人体易受感冒病毒的侵袭。

此外,风寒感冒还可以通过飞沫传播和接触传播的方式传染给他人。

2. 风寒感冒的主要临床表现患者王某的主要症状包括寒冷、头痛、咳嗽、鼻塞和喉咙痛。

这些症状与风寒感冒的典型症状相符。

寒冷感是由于风寒邪气入侵体内,使体温下降而引起的。

头痛、咳嗽、鼻塞和喉咙痛是由于感冒病毒感染上呼吸道引起的炎症反应所致。

此外,风寒感冒还常伴有畏寒、乏力、食欲不振等非特异性症状。

3. 风寒感冒的中医诊断及治疗原则中医对于风寒感冒的诊断主要依据是症状、舌脉和病程等因素进行综合分析。

根据患者的病史回诊和主诉,可以初步判断为风寒感冒。

治疗原则是解表散寒,祛邪止咳。

具体的治疗手段包括汤药温化法、表里双解法、健脾化湿法等中医疗法。

此外,还可以根据患者的具体情况进行辅助治疗,如适量休息、保持室内温暖、多饮温开水等。

4. 西医诊断及治疗方法西医对于风寒感冒的诊断主要依据是临床症状和体格检查结果。

根据患者的主述和体温检查结果,可以初步判断为感冒。

治疗原则是对症治疗,缓解症状。

根据患者的具体情况,可以选择类似阿司匹林、鼻塞通、咳嗽药物等进行治疗。

此外,适量休息、增加水分摄入、保持室内通风等也是西医常规推荐的措施。

5. 中西医结合治疗风寒感冒的重要性风寒感冒属于常见的一类疾病,中医和西医在其诊断和治疗方面有各自的优势。

中医注重病因辨析和辨证施治,西医侧重病情分析和针对症状进行治疗。

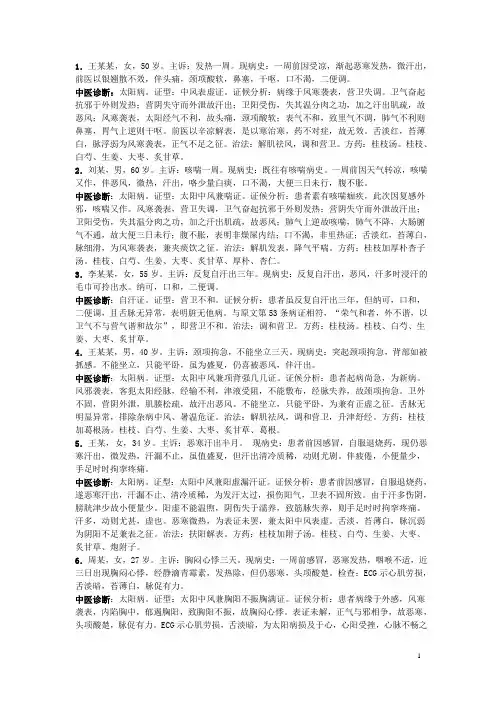

伤寒病例

1.王某某,女,50岁。

主诉:发热一周。

现病史:一周前因受凉,渐起恶寒发热,微汗出,前医以银翘散不效,伴头痛,颈项酸软,鼻塞,干呕,口不渴,二便调。

中医诊断:太阳病。

证型:中风表虚证。

证候分析:病缘于风寒袭表,营卫失调。

卫气奋起抗邪于外则发热;营阴失守而外泄故汗出;卫阳受伤,失其温分肉之功,加之汗出肌疏,故恶风;风寒袭表,太阳经气不利,故头痛,颈项酸软;表气不和,致里气不调,肺气不利则鼻塞,胃气上逆则干呕。

前医以辛凉解表,是以寒治寒,药不对症,故无效。

舌淡红,苔薄白,脉浮弱为风寒袭表,正气不足之征。

治法:解肌祛风,调和营卫。

方药:桂枝汤。

桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草。

2.刘某,男,60岁。

主诉:咳喘一周。

现病史:既往有咳喘病史。

一周前因天气转凉,咳喘又作,伴恶风,微热,汗出,咯少量白痰,口不渴,大便三日未行,腹不胀。

中医诊断:太阳病。

证型:太阳中风兼喘证。

证候分析:患者素有咳喘痼疾,此次因复感外邪,咳喘又作。

风寒袭表,营卫失调,卫气奋起抗邪于外则发热;营阴失守而外泄故汗出;卫阳受伤,失其温分肉之功,加之汗出肌疏,故恶风;肺气上逆故咳喘,肺气不降,大肠腑气不通,故大便三日未行;腹不胀,表明非燥屎内结;口不渴,非里热证;舌淡红,苔薄白,脉细滑,为风寒袭表,兼夹痰饮之征。

治法:解肌发表,降气平喘。

方药:桂枝加厚朴杏子汤。

桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草、厚朴、杏仁。

3.李某某,女,55岁。

主诉:反复自汗出三年。

现病史:反复自汗出,恶风,汗多时浸汗的毛巾可拎出水。

纳可,口和,二便调。

中医诊断:自汗证。

证型:营卫不和。

证候分析:患者虽反复自汗出三年,但纳可,口和,二便调,且舌脉无异常,表明脏无他病。

与原文第53条病证相符,“荣气和者,外不谐,以卫气不与营气谐和故尔”,即营卫不和。

治法:调和营卫。

方药:桂枝汤。

桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草。

4.王某某,男,40岁。

主诉:颈项拘急,不能坐立三天。

现病史:突起颈项拘急,背部如被抓感。

张友年老师《伤寒论》讲解及病案分析讲解

张友年老师《伤寒论》讲解及病案分析讲解张友年老师简介jian jie张友年,家传中医,2010年开始运用经方于临床,对妇科肿瘤、囊肿、胃病、心脑血管疾病都取得了较好的疗效,2013年到现在对糖尿病、高血压、过敏性哮喘、中风等的治疗聚得了非常好的疗效,治疗纯粹使用《伤寒论》、《金匮要略》原方,不加不减是特色。

★ 张友年老师发出案例★张艳红病历分享:葛淑兰,女,59岁,邯郸人,2016年10月27日来诊。

主诉:带状疱疹而致右侧头痛10余天。

患者10天前,因头部患带状疱疹,在医院输液治疗,仍头痛甚,头晕,既往有心脏供血不足,抑郁史,头及上半身汗出四年,08年因患慢性胃炎服4个月中药后,舌头到现在一直象噙着花椒一样麻。

经人介绍来诊。

刻诊:患者右侧头痛,象触电一样疼痛难忍,头晕,右眼视物模糊,象糊着一层塑料膜,视力0.2。

面色萎黄,右侧上下眼睑浮肿,鼻头色亮,摸之油腻,头皮水肿,按之凹陷。

头上半身出汗,下半身不出汗,不恶风怕冷,怕热,口不渴,不干,不欲饮水,食欲可,喜食甜食,舌头像噙着花椒粒一样麻,大便成形日一次,小便不黄,胃脘不胀,按之不硬不痛。

下肢无浮肿。

舌质暗淡体胖边不齐,苔白腻,右脉寸浮滑关尺沉,左脉沉滑无力。

先给芍药甘草汤,缓急止痛3付痛大减,又给苓桂术甘汤温阳化气,健脾益气,6付,头痛止,视力恢复到0.4。

2016年11月15日复诊,面色稍萎黄,眼眶发黑,嘴唇稍紫,精神可,语言清晰,无怕风怕冷,活动后出汗,不多。

手足不凉,头不痛,右眼视力模糊如有一层膜不流泪,视力0.4,睡眠不佳,四点醒了不易入睡。

周身无疲乏无力感。

食欲可,舌稍有寒花椒壮。

口不干渴。

胃脘无胀满,按之濡。

大便日一次成形,小便黄有异味。

舌质稍红舌体胖大边齿痕,苔白,左脉缓滑无力,右脉弦缓无力。

又经张老师指导,用经方7付后,眼科检查视力0.8,自觉以无薄膜感,视物清晰痊愈。

★ 参加讨论老师发言讲解★于沅弘老师:?老师痊愈还需要保养一段时间吗?个人见解是痰湿虚寒体质!泡脚到足三里!栀子30,藿香30,威灵仙50可能比吃药好些,年龄大了,个人见解。

病例分析常用方剂理法方药

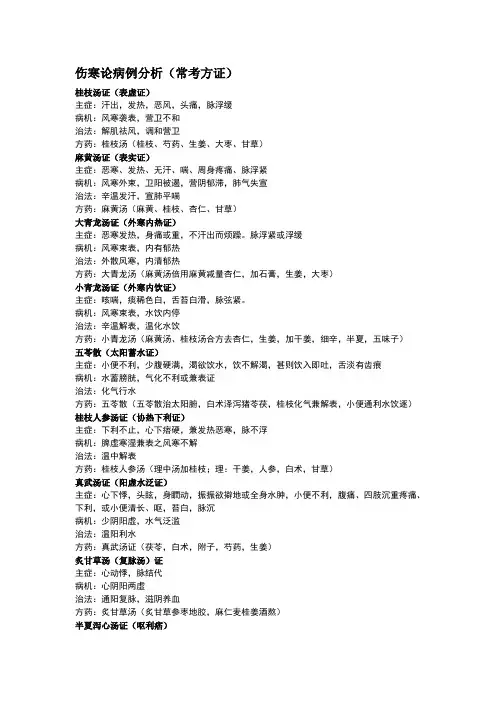

伤寒论病例分析(常考方证)桂枝汤证(表虚证)主症:汗出,发热,恶风,头痛,脉浮缓病机:风寒袭表,营卫不和治法:解肌祛风,调和营卫方药:桂枝汤(桂枝、芍药、生姜、大枣、甘草)麻黄汤证(表实证)主症:恶寒、发热、无汗、喘、周身疼痛、脉浮紧病机:风寒外束,卫阳被遏,营阴郁滞,肺气失宣治法:辛温发汗,宣肺平喘方药:麻黄汤(麻黄、桂枝、杏仁、甘草)大青龙汤证(外寒内热证)主症:恶寒发热,身痛或重,不汗出而烦躁。

脉浮紧或浮缓病机:风寒束表,内有郁热治法:外散风寒,内清郁热方药:大青龙汤(麻黄汤倍用麻黄减量杏仁,加石膏,生姜,大枣)小青龙汤证(外寒内饮证)主症:咳喘,痰稀色白,舌苔白滑,脉弦紧。

病机:风寒束表,水饮内停治法:辛温解表,温化水饮方药:小青龙汤(麻黄汤、桂枝汤合方去杏仁,生姜,加干姜,细辛,半夏,五味子)五苓散(太阳蓄水证)主症:小便不利,少腹硬满,渴欲饮水,饮不解渴,甚则饮入即吐,舌淡有齿痕病机:水蓄膀胱,气化不利或兼表证治法:化气行水方药:五苓散(五苓散治太阳腑,白术泽泻猪苓茯,桂枝化气兼解表,小便通利水饮逐)桂枝人参汤证(协热下利证)主症:下利不止,心下痞硬,兼发热恶寒,脉不浮病机:脾虚寒湿兼表之风寒不解治法:温中解表方药:桂枝人参汤(理中汤加桂枝;理:干姜,人参,白术,甘草)真武汤证(阳虚水泛证)主症:心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地或全身水肿,小便不利,腹痛、四肢沉重疼痛、下利,或小便清长、呕,苔白,脉沉病机:少阴阳虚,水气泛滥治法:温阳利水方药:真武汤证(茯苓,白术,附子,芍药,生姜)炙甘草汤(复脉汤)证主症:心动悸,脉结代病机:心阴阳两虚治法:通阳复脉,滋阴养血方药:炙甘草汤(炙甘草参枣地胶,麻仁麦桂姜酒熬)半夏泻心汤证(呕利痞)主症:心下痞,满而不痛,恶心呕吐,肠鸣,下利,纳呆,微渴,舌色稍淡,苔白腻或微黄,脉弦细数病机:寒热错杂,中焦痞塞治法:和中降逆,消痞散结方药:半夏泻心汤(半夏泻心配芩连,干姜人参草枣全)生姜泻心汤证(水饮食滞痞)主症:心下痞硬,按之不痛,噫气带有食臭味,肠鸣,泻利,或见下肢浮肿,小便不利等症,舌淡苔白或黄,多滑腻,脉弦滑,关弱稍沉,或濡数病机:脾胃不和,寒热错杂,水饮食滞治法:和胃降逆,散水消痞方药:生姜泻心汤(半夏泻心汤减干姜重用生姜为君)甘草泻心汤证(痞利俱甚)主症:心下痞满而硬,心烦呕逆,肠鸣,下利频作,而见不消化食物,舌苔或白或黄多滑腻,脉濡或弦缓病机:脾胃重虚,寒热错杂,水谷不化治法:和胃补中,消痞止利方药:甘草泻心汤(半夏泻心汤重用炙甘草)白虎汤证(阳明里热证)主症:发热,汗出,口渴,脉浮滑,但无阳明里实;“四大症”病机:无形邪热炽盛,充斥表里治法:辛寒清热方药:白虎汤(白虎膏知粳米甘)白虎加人参汤证(胃热津气两伤证)主症:发热,汗出,口渴甚,伴见时时恶风或背微恶寒;“四大症+微恶风寒”病机:邪热炽盛,津气损伤严重治法:清邪热,益气津方药:白虎加人参汤(白虎膏知粳米甘加人参)调胃承气汤证(燥坚实证)主症:大便不通,蒸蒸发热,心烦,腹胀满病机:燥热内盛,腑实初结,气滞不甚治法:泻热和胃,润燥软坚方药:调胃承气汤(硝黄草)小承气汤证(痞满实证)主症:大便硬,潮热或发热微烦,腹大满,脉滑而疾病机:热实内结,腑气不通治法:泻热通便,消滞除满方药:小承气汤(大承气汤去芒硝;小:大黄,枳实,厚朴)大承气汤证(痞满燥坚实证)主症:潮热,谵语,大便秘结,腹胀满绕脐痛,拒按,手足漐漐汗出,脉沉实有力。

伤寒之阳明病病案分析

阳明病病案1.张某,女,45岁。

主诉:低热3天,伴胃脘不适。

现病史:1周前因发热,脘腹胀满疼痛,食不下,前医用承气汤攻下,嗣后晨起热减,午后稍增,心烦,胃脘嘈杂满闷,知饥但不欲食。

大便日1行,量少。

检查:舌红,苔薄腻微黄,脉小滑。

体温37.5℃,额头微有汗,胃脘按之濡,不痛。

请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。

答案:中医诊断:阳明病证型:热郁胸膈证证候分析:患者初患阳明实证,已经攻下,然余热未尽,留扰胸膈和胃,故有微热,心烦,脘嘈等症,肠胃邪结虽无,但气机阻滞,故见脘闷,知饥但不欲食。

治法:清热,和胃,除烦。

方药:枙子豉汤。

枙子、豆豉2.王某,男,25岁。

主诉:发热5天。

现病史:5天前因劳累外受风寒,突发高热,无汗,曾服百服咛,汗出,热稍退。

然复又发热,伴汗出,不恶寒,口渴欲饮,梦中说胡话。

小便短赤,大便调。

检查:舌红,苔薄黄,脉滑数。

体温38.8℃,皮肤湿润。

腹软,无压痛。

请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。

答案:中医诊断:阳明病。

证型:阳明热证。

证候分析:病初起为风寒表证,经发汗,病邪未解,化热入里,故发热,不恶寒。

里热亢盛,热扰心神,故梦中说胡话。

口渴欲饮,小便短赤,乃热盛伤津所致。

汗出乃里热迫津外出。

无腹胀、便秘,可见本证属无形邪热充斥表里内外。

治法:辛寒清热方药:白虎汤知母、石膏、粳米、炙甘草。

3.徐某,女,50岁。

主诉:发热1周。

现病史:1周前因发热咽痛,腹满而喘,大便难,前医用大承气汤治之。

下后腹满减,大便通,然发热不减,汗出多,咽痛且燥,口渴不解,当风则背微恶寒。

检查:舌红,苔黄干燥,脉洪大。

体温39.0℃,皮肤湿润。

请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。

答案:中医诊断:阳明病证型:阳明热证兼气阴两伤。

证候分析:患者因阳明里热,前医已用攻下,部分腑实病邪虽去,但阳明里热仍在,且热势炽盛,故发热高,汗出多。

因热邪伤津耗气,已见津气两伤征象,如舌干燥,口渴不解,背微恶寒等。

病例分析报告

病例分析报告病例分析报告篇1二股流村某人从外地购进两汽车仔猪,以赊帐形式卖给村民。

3天后,这批仔猪相继发病,死亡。

以下痢、胸腹部皮肤呈暗紫红色和肠道坏死性炎症为主要特征。

经现场检疫和剖检变化观察,怀疑为仔猪副伤寒病。

为了进一步确诊,我们做了病原分离鉴定,并对其培养特性做了观察,现分析如下。

一、材料与方法1.细菌鉴别。

无菌采取病尸心血、肝、脾、肾、胆囊、肠系膜淋巴结等涂片,革兰氏染色镜检,还对分离的肉汤培养物做同样检验。

2.病料分别接种于麦康凯和SS琼脂平板上,置37度培养24小时观察菌落,再从有代表性的菌落上分别钩菌划线于EMB、血液琼脂平板上做同样的培养观察,将初分离出的细菌在室温放置2天后,再观察一次。

3.生化和血清学试验。

各种生化培养基分别按常规要求配制,诊断血清由成都生物制品研究所生产。

4.沙门氏菌增菌液的增菌效果比较。

5.动物试验。

小白鼠3只,腹腔接种肉汤培养物,每只0.4ml。

对照小白鼠3只,腹腔注射生理盐水,每只0.4ml。

二、结果1.细菌形态。

菌体为短而粗两端钝圆、有鞭毛、无芽孢和荚膜,中等大小的革兰氏阴性杆菌,能运动。

2.出菌器官为肝、胆和肠淋巴,编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

细菌在麦康凯、EMB(伊红美兰)和SS琼脂平板上培养,长出圆整、光滑、湿润、半透明的菌落;在血液脂平板上菌落呈淡绿色、β溶血;在普通琼脂平板上长出圆形、针头大,露珠样,略隆起,光滑,湿润,淡灰色半透明的菌落。

初分离出的细菌经37度培养1天后,再于室温放置2天,菌落形成外围绕有一圈的粘液堤,表面见有细致的放射纹。

3.生化和血清学试验,结果见表1。

4.细菌在普通肉汤中37度培养18~24小时,可见均匀一致的中度混浊,48小时后,管底出现粉状沉淀,72小时摇振时,沉淀呈云雾上升,细菌在肉汤和平板琼脂培养基经正常培养24小时后,除少数在干燥琼脂培养基上的细菌失去活性外,其余的都有活力。

5.增菌液的增菌效果相互对比中,各增菌肉汤的3组同样菌数的管,经培养18小时,菌检定性结果一样,详见表2。

《伤寒论》113方——小柴胡汤,典型医案

《伤寒论》113方——小柴胡汤,典型医案1往来寒热——刘渡舟医案沈某,女,42岁。

始因志怒伤肝而心胸发满,不欲饮食。

继而又外感风寒邪气,往来寒热,休作有时伴胸胁苦满,头痛身疼。

脉弦,舌苔白滑。

此少阳受邪,气郁不舒,枢机不利之证。

柴胡12克黄芩9克半夏9克生姜9克党参6克大枣7枚炙甘草6克服药一剂,则寒热俱减,又服一剂后诸证皆消。

解说;寒热往来是小柴胡汤的主证之一,也是少阳病枢机不利,正邪交争的典型临床表现。

先有恶寒,后见发热,恶寒时不发热,发热时不恶寒,二者交替发作,所以称之为“休作有时”。

临床凡见到往来寒热,就应该首先考虑用小柴胡汤治疗。

《临证指南》2寒热往来——赵守真医案泥工陈天保,前以工毕夜归,途中大雨滂沱,衣履尽湿,到家易衣即寝。

次日微感不适,然以食齿之繁,殊不欲以是而惮劳也,仍勤于工。

未几日,突而发热身痛,胸闷咳嗽,口干不渴,二便如常。

医用人参败毒散治之,二剂,身疼、咳嗽得稍已,旋又寒热往来,心下胀闷,再改柴胡桂枝汤与之,数授病仍不解。

患者由兄弟伴来就诊,切脉弦滑而细,询之,彼谓:“口苦咽干,胸胁痞满,往来寒热,心烦不思食。

”吾思此少阳证也,服小柴胡汤不效,当另有故。

试以手按其心下,则觉痛甚,症之脉滑,又属有痰,此非柴胡桂枝汤证,乃柴胡小陷胸汤之合病。

《伤寒论》有:'心下痞,按之痛者,小陷胸汤主之。

”参合前说,更可确定无疑。

因书柴陷汤服之。

柴胡七钱,半夏三钱,黄芩、党参各二钱,甘草一钱,蒌实五钱,黄连八分。

并谓三帖可愈,不必易方。

逾数日,复来云:“药后病如失,果如先生言,现唯口乏味,身委顿而已。

”按脉和平,属于病后虚弱,疏予归芪异功散加神曲、山药,益气血,补脾胃,以培元气。

(《治验回忆录》)《经方直解》论:人参败毒散,是救太阳坏病的,逆挽舟之法,或补里虚而肝脾之气陷的。

此方义,与桂枝新加汤,比较接近。

但外感病是有传经的,表闭肺逆,又有结胸变象。

所以人参败毒散不愈,小柴胡也不愈。

《伤寒论》113方——甘草干姜汤,典型医案

《伤寒论》113方——甘草干姜汤,典型医案4衄血——岳美中医案阎某,男性,21岁,汽车司机。

素患鼻衄,初未介意,某日,因长途出车,车生故障,修理三日始归家,当晚6日许开始衄血,势如涌泉,历5个多小时不止,家属惶急无策,深夜叩诊,往视之,见患者头倾枕侧,鼻血仍滴沥不止,炕下承以铜盆,血盈其半。

患者面如白纸,近之冷气袭人,抚之不温,问之不语,脉若有若无,神智已失,急疏甘草干姜汤,甘草9克,炮干姜9克,即令煎服,2小时后手足转温,神智渐清,脉渐起,能出语,血也遂止,次晨与阿胶12克,水煎日服2次,后追访,未复发。

按语:患者素有鼻衄,阳络已伤,今因事不如意,肝气大升,遂至血出如涌。

《灵枢》寒热:所谓“暴瘅内逆,肝肺相搏,血溢鼻口”即其病机病因,然此例出血过多,阴液骤失,阳无所附,又值夜半,阴自旺于阳时,阳气暴亡之象毕现,如执补血、止血之法,阴或可挽而阳终难复,变生顷刻,此际,唯冀速回其阳,待厥愈足温,脉续出,神智清醒之后,方可缓图徐治,甘草干姜汤之施,意即在此,然甘草干姜汤,并非止血之剂,而血竟得止,是因为“阳者,卫外而为固也”(《素问》生气通天论:“阳固则阴自安于内守,即堤防既固,水流则无泛滥之虞”)。

《岳美中医案集》《伤寒名医验案精选》《经方临证集要》《100首经方》《名医经方验案》论:面如纸白,此是亡血之白。

这些症状,都是亡血之后的症状。

为什么亡血,也可能是肺寒失敛。

也可能是脾胃虚寒,胃逆而肺失敛,血离经外溢也。

虽衄是血,实为气逆升泄,阳气外亡。

眼见是为出血,实为亡阳。

5鼻衄——娄绍昆医案患者是我的朋友.男,45岁,平素有高血压,脸上总是红红的。

大概是1992年8月份,他打电话给我,说自己在家里鼻子出血已经3个小时,出血量蛮多的。

我叫他马上去医院。

到了附近一个医院后,医院又把他转到温州的一个大医院的急救室里。

那时已经是晚上了,急救室里专门请来一个五官科的女医生,她认为是后鼻道出血,没有其他办法,就用纱布从鼻孔塞进去,再经咽喉从口中拽出来,然后绑紧进行压迫止血,如果能够止住那就最好。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

伤寒

杨X,男,21岁,某酒店餐饮部主任,因高热、食欲不振、腹部不适、乏力—周入院。

一周前开始发热,午后高达40~41℃,伴腹痛、腹胀、便秘,无恶心、呕吐,不思饮食,全身乏力,曾作上感治疗,用药不详。

入院检查:T:40.5℃,P:88次/分,R:28次/分,神清、表情淡漠,消瘦,重听;舌尖红、舌苔黄厚;右胸前皮肤有数个淡红色皮疹,压之褪色。

心肺未见异常,肝肋下1.5cm,剑突下2cm,质软有轻度触痛,脾肋下2cm。

血常规:WBC:3000/mm3,中性占56%,淋巴占38%,单核占6%,未见嗜酸细胞, EC值计“0”,入院时血培养阴性,肥达反应结果:T0 1:160,TH l:80,PA 1:20,PB 1:20,入院后第七天再复查肥达氏反应,结果TO 1:640,TH 1:640,PA 1:20,PB 1:20。

病例分析:

一、症状:

1.持续高热,呈稽留热。

2.相对缓脉或重脉。

3.食欲不振,全身乏力,伴腹胀、便秘、腹痛,无恶心、呕吐。

4.精神恍惚,表情淡漠,反应迟钝(伤寒面容),听力减退。

5.触诊见肝脾肿大,质软,伴肝有压痛。

6. 右胸前皮肤可见数个玫瑰疹,压之褪色(常见于胸,腹,背部和四肢皮肤出现淡红色小斑丘疹,见于病程7~13天,数目少,分批出现)

二、血常规:

WBC:3000/mm3,中性占56%,

淋巴占38%,单核占6%,

未见嗜酸性粒细胞,

EC值计“0”

三、肥达反应:第一次肥达反应;

第二次肥达反应。

四、伤寒典型的临床特征:为持续发热(40~41℃为时1~2周以上),相对缓脉,全身中毒症状并出现特殊中毒面容(伤寒面容),玫瑰疹,肝脾肿大,周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失等。

肠出血和肠穿孔是其主要并发症。

五、诊断:伤寒可依据流行病学资料、临床经验及免疫学检查结果作出临床诊断,但确诊伤寒则以检出致病菌为依据。