(完整word版)川西高原地区乡村聚落分布规律分析

高中地理课件-城乡分布(2) 最新

【解析】第(1)题,聚落的密度、形态受地形及经济条件影响。 B处地形平坦开阔,农耕条件较A处优越,故聚落密度大,呈团 块状。第(2)题,城市多形成于自然条件优越的地区。 A、B、C、 D四聚落相比,C位于河流交汇处,水运方便,地形平坦,煤炭

【解析】第(1)题,读图可知,该城市的用地比较分散,零星地 分布在河流两侧,空间形态不够集中,故判定为分散形态。第 (2) 题,从等高线可以看出,该城市位于河流谷地中,两侧山地对峙,

只能沿东、西方向发展。第(3)题,此类城市分散形态的缺点是

基础设施利用率低,市政工程投资高,土地利用率低。 答案:(1)B (2)该市位于河流谷地,两侧是山地,其发展被迫沿谷地延伸。 (3)城市用地比较分散,形态狭长导致运距长,联系不太方便, 市政工程投资高,土地(基础设施)利用率低。

在广大农村地区,集市贸易往往不是每天都进行,有的三天一 小集、五天一大集,有的一周一集,有的一周数集。相邻集市

的集期大都交错设置,商家和商品在几个集市间轮流集散,满

足一定范围内居民交换和购买的需求。

【探究演练1】读我国北方某平原区域图,回答下列问题。

(1)图中A、B、C、D表示乡村聚落,分析A、B、C发展的有利因Fra bibliotek第二讲 城乡分布

乡村聚落与集市的分布特征及成因 1.乡村聚落的空间形态 乡村聚落与集市是人类适应、利用自然的产物,其空间形态与 分布特征都明显地受地理环境的影响,具体如下:

类 型

名称 图示 分布 特征

分散型乡 村聚落 A 呈点状松散 布局

半聚集型 乡村聚落 B 规模不大,村 民住房排列较 为松散

城市的空间形态与景观特色 1.城市空间形态

(1)概念:是城市总体布局形式和分布密度的综合反映,包括城

川西平原林盘地区农村院落的构成与演进

第2044 1卷8年第1300期 月

山 西 建 筑

SHANXI ARCHITECTURE

OVcotl..4 42N01o8.30

文章编号:10096825(2018)30000403

川 西 平 原 林 盘 地 区 农 村 院 落 的 构 成 与 演 进★

参考文献: [1] 曾令奇.文化创意下的旧厂房建筑立面视觉设计研究[D].

齐齐哈尔:齐齐哈尔大学,2016.

而在于它持续不断的活力和延续的特质,这种延续的特质不仅包 [2] 刘丹丹,张荣霞.从旧厂房改造到艺术工作室的环境设计研

含着建筑的建造信息,历史的物质信息、时代审美信息等,也包含

究[J].智能城市,2017,3(11):6567.

如双层表皮,在原 有 建 筑 立 面 外 增 加 一 层 玻 璃 幕 墙,这 种 方 法 不

西安建筑科技大学,2009.

仅可以使原建筑表皮肌理得以保留,新材料与旧形式和谐共存, [5] 吴良镛.国际建协《北京宪章》[M].北京:清华大学出版社,

而且提高了建筑 的 通 风、隔 音 和 热 工 性 能;也 可 以 使 用 传 统 的 材

提出的意见,使设计更贴近大众的审美情趣。

则、以人为本原则 和 可 持 续 发 展 原 则,平 衡 立 面 改 造 的 文 化 要 素

2.4 可持续发展原则

与环境要素。

第 20届 UIA大会《北京宪章》提出了可持续发展的建筑理 念[5]。可持续发展的原则指既要满足现代人的需求同时也不损 害后代人的需求。城 市 乃 至 建 筑 的 意 义,不 仅 仅 在 于 某 一 时 期,

面的洞口的数量、大小、形式,构造、材料,颜色等方面都会影响到 重新塑造旧厂房的文化特质。因此,在进行厂房立面改造时,需

聚落分布模式

聚落分布模式聚落分布模式是指地理空间上聚落的分布形态和规律。

聚落是人类社会生活的基本单位,是人们居住和生产的地方。

聚落分布模式的研究对于了解人类社会的演化和地理格局的形成具有重要意义。

本文将从聚落分布的类型、形成原因以及对人类社会的影响等方面进行探讨。

一、聚落分布的类型根据聚落的分布形态,可以将聚落分为点状分布、线状分布和面状分布。

点状分布是指聚落分散在地理空间中,形成零散的点状分布。

例如,一些山区的村落就呈现出点状分布的特点。

线状分布是指聚落沿着某条线性地理要素(如河流、道路等)排列,形成线性分布的模式。

例如,一些沿海地区的渔村就常常呈现出线状分布的形态。

面状分布是指聚落集中在某个特定的地理区域内,形成集中的面状分布。

例如,一些大城市的市区就呈现出面状分布的特点。

二、聚落分布的形成原因聚落的分布形态受到多种因素的影响,包括地理环境、历史背景、经济条件、社会文化等。

首先,地理环境是聚落分布的重要因素。

山区的聚落分布通常受到地形、水源等自然条件的限制,因此常常呈现出点状分布的形态。

其次,历史背景也是影响聚落分布的因素之一。

一些古老的城市常常因为历史原因而形成线状分布的模式,沿着历史要素(如城墙、运河等)排列。

再次,经济条件也对聚落分布产生影响。

聚落往往形成在资源丰富、交通便利的地区,例如沿海地区的聚落常常形成线状分布。

最后,社会文化也会影响聚落的分布。

例如,一些民族聚落由于特殊的宗教信仰或文化传统,往往形成面状分布的模式。

三、聚落分布对人类社会的影响聚落分布对人类社会的发展和演化具有深远的影响。

首先,聚落的分布形态直接影响着人们的生活和生产方式。

点状分布的聚落通常意味着相对孤立和自给自足的生活方式,而面状分布的聚落则意味着人们更加依赖集中的资源和服务。

其次,聚落的分布也影响着社会和经济的组织形式。

线状分布的聚落常常形成沿线的经济带,促进了沿线地区的产业发展和经济合作。

面状分布的聚落则常常形成城市,成为政治、文化和经济中心。

进入林盘的距离:川西平原传统乡村的特点

进入林盘的距离:川西平原传统乡村的特点摘要:中国乡村研究一直以来是人类学、民族学、社会学等理解与探索中国文化和社会的基本路径之一,施坚雅恰是在成都东南的乡村提出了具有典范意义的市场体系理论,他本人表示四川不是典型的农村,有一种不同的生态与生产的安排方式,当地只有市镇和分散居住的人们,[1]也就是林盘。

但林盘与村落之间是什么样的关系?它的特性又是什么?本文将通过笔者的田野经历并结合历史资料来探讨林盘的实质与它的诸多地方性特点。

关键词:乡村研究;川西林盘;社会组织;一、田野点介绍笔者调研的田野点在崇州市廖家镇廖场村。

崇州市,古称蜀州,四川省辖县级市,由成都市代管,当地多数人现仍然称它为崇庆县,因为它在1994年才撤县设市。

崇庆行政区划宋代以前已无从稽考,元代和明代仅可查到一些乡镇名称。

清初将崇庆划为4乡1区,其中廖家场属于北丰乡,之后各种变动,1958年建立了廖家人民公社,61年划分为11个生产大队,1981年划分为12个生产大队。

即便1983年建立村民委员会,撤生产队更名村民小组,但直至今日四十岁以上的廖家人仍然习惯用大队来定位自己所属的位置。

[2]廖场村和廖家场位于廖场镇的中心地带,所谓“场”,不是具体的行政区划,而是由于历史上聚在这里买卖东西的人多了,自然而然地形成了一定范围的贸易、娱乐、文化区域。

笔者入住的旅店,就是场镇板鸭店老板自家的屋子,夫妻开店三十来年,一楼卖板鸭及各种卤味,二楼三楼用做旅店,三楼自住。

起初被老板娘告知“很多老人不愿意跟外人聊天”时,并未放在心上,以为信息化、短视频、网络发展如此发达的现在,即便是农村,也不会太闭塞,没想到不久后就碰壁了——即便是住进了廖家场镇,依然进不去林盘。

二、场镇与林盘的距离廖家场是由廖兴西街,龙岗路,金阳路及几条无名小路汇聚的中心。

场镇上应有尽有,超市、粮油店、水果店、服装店、饭店、医院、茶馆、快递站……有点类似于城市中的“市中心”,大家可以在这里就医、买卖、取钱、娱乐,摆龙门阵,[3]看热闹,村委会和市政府都离场镇中心步行五分钟的路程。

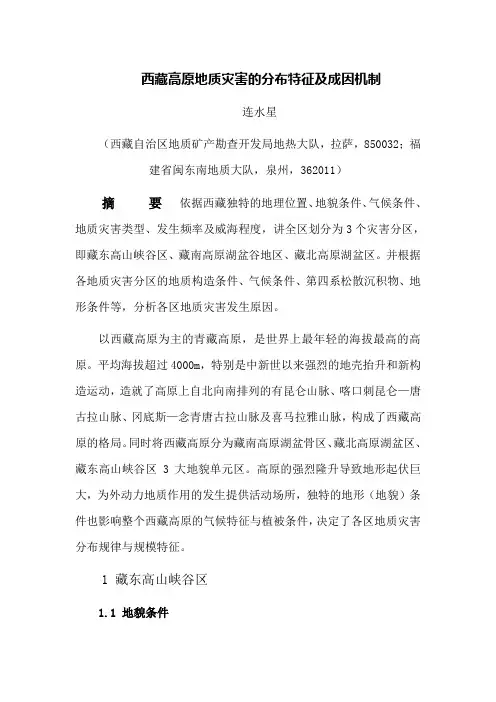

西藏高原地质灾害的分布特征及成因机制

西藏高原地质灾害的分布特征及成因机制连水星(西藏自治区地质矿产勘查开发局地热大队,拉萨,850032;福建省闽东南地质大队,泉州,362011)摘要依据西藏独特的地理位置、地貌条件、气候条件、地质灾害类型、发生频率及威海程度,讲全区划分为3个灾害分区,即藏东高山峡谷区、藏南高原湖盆谷地区、藏北高原湖盆区。

并根据各地质灾害分区的地质构造条件、气候条件、第四系松散沉积物、地形条件等,分析各区地质灾害发生原因。

以西藏高原为主的青藏高原,是世界上最年轻的海拔最高的高原。

平均海拔超过4000m,特别是中新世以来强烈的地壳抬升和新构造运动,造就了高原上自北向南排列的有昆仑山脉、喀口刺昆仑—唐古拉山脉、冈底斯—念青唐古拉山脉及喜马拉雅山脉,构成了西藏高原的格局。

同时将西藏高原分为藏南高原湖盆骨区、藏北高原湖盆区、藏东高山峡谷区3大地貌单元区。

高原的强烈隆升导致地形起伏巨大,为外动力地质作用的发生提供活动场所,独特的地形(地貌)条件也影响整个西藏高原的气候特征与植被条件,决定了各区地质灾害分布规律与规模特征。

1 藏东高山峡谷区1.1 地貌条件藏东高山峡谷区分布于林芝、昌都各县、即著名的横断山地,为一系列东西走向逐渐转为南北走向的高山峡谷,区内最高海拔迦巴瓦峰7782m,平均海拔4100m,最大高差达5744m,山峰高耸,山体平均坡度42°,最大处近于直立,著名的“三江”(即金沙江、澜沧江、怒江)在这里并流。

地势切割十分强烈,形成了西藏东部壮观的高山峡谷地貌。

1.2 气候条件属喜马拉雅山东侧亚热带湿润气候区和藏东南高原湿带半干旱季风气候区,最高气温30.4℃,最低气温-14℃,品均8.0℃,在垂向上至4100m,平均气温0℃,为终年积雪区。

受雅鲁藏布江逆流而上暖湿气流的影响,该区为西藏高原降水最多的地区,年均降雨量达884.5mm,在波密县通麦年平均降雨量可达1400mm,充足的降雨为地质灾害发生提供充足的水诱发条件。

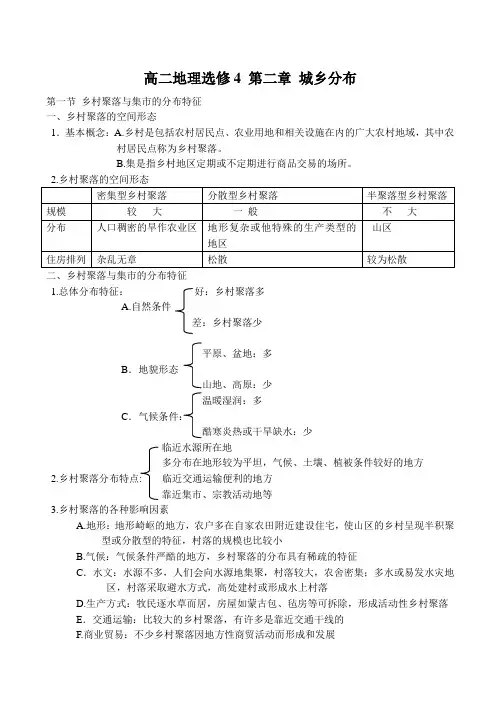

高二地理选修4 第二章 城乡分布

高二地理选修4 第二章城乡分布第一节乡村聚落与集市的分布特征一、乡村聚落的空间形态1.基本概念:A.乡村是包括农村居民点、农业用地和相关设施在内的广大农村地域,其中农村居民点称为乡村聚落。

B.集是指乡村地区定期或不定期进行商品交易的场所。

二、乡村聚落与集市的分布特征1.总体分布特征:好:乡村聚落多A.自然条件差:乡村聚落少平原、盆地:多B.地貌形态山地、高原:少温暖湿润:多C.气候条件:酷寒炎热或干旱缺水:少临近水源所在地多分布在地形较为平坦,气候、土壤、植被条件较好的地方2.乡村聚落分布特点: 临近交通运输便利的地方靠近集市、宗教活动地等3.乡村聚落的各种影响因素A.地形:地形崎岖的地方,农户多在自家农田附近建设住宅,使山区的乡村呈现半积聚型或分散型的特征,村落的规模也比较小B.气候:气候条件严酷的地方,乡村聚落的分布具有稀疏的特征C.水文:水源不多,人们会向水源地集聚,村落较大,农舍密集;多水或易发水灾地区,村落采取避水方式,高处建村或形成水上村落D.生产方式:牧民逐水草而居,房屋如蒙古包、毡房等可拆除,形成活动性乡村聚落E.交通运输:比较大的乡村聚落,有许多是靠近交通干线的F.商业贸易:不少乡村聚落因地方性商贸活动而形成和发展G.另外在宗教活动地、旅游地或家族祠堂所在地,有助于乡村聚落的形成与发展4.乡村集市的分布特征A.多分布在人口比较多的地方B.靠近交通运输便利的地方C.靠近地方政府驻地D.靠近是默哀、道观等宗教场所F.与风俗民情有关三、乡村聚落的景观特色第二节城市的空间形态与分布特征一、城市空间形态与景观特色1.概念:是城市总体布局形式和分布密度的反映2.分类简单集中式集中形态:复杂集中式平面形态一城一区形态分散形式分散成组形态城镇组群形态城镇群形态立体形态大城市群和城市带3.集中形态特征A.简单集中式:常表现为主城区与工业区的连片组合(不排除其间的绿化隔离带或公园等),一般污染较少的轻工业靠近主城区,污染严重的重工业远离生活区。

青藏高原地域分异规律

青藏高原地域分异规律

青藏高原地域分异规律,指的是在青藏高原地区,由于地形、气候、土壤、植被等多种因素的影响,地表景观呈现出明显的地域性差异。

这些差异不仅表现在不同地区之间,也表现在同一地区的不同高度和坡向之间。

青藏高原地域分异规律的形成,主要是由于以下几个方面的原因:

1. 地形地貌的影响:青藏高原是一个高原地带,地形起伏大,高原面被许多深沟峡谷切割成许多块体。

这些地形地貌特征对气候、水文、土壤和植被等自然要素产生了深刻的影响,形成了不同的地域分异规律。

2. 气候的影响:青藏高原气候条件十分复杂,包括了亚热带、温带、寒带等多种气候带。

这些气候带的形成和分布,受到了地形、海拔高度和大气环流等多种因素的影响,从而形成了不同的地域分异规律。

3. 土壤的影响:土壤是地表自然环境中各种因素的综合产物。

青藏高原的土壤类型多样,从高原东南部的黄壤到西北部的灰漠土,从南部的砖红壤到北部的灰钙土等。

这些土壤类型的形成和分布,也受到了地形地貌、气候和植被等多种因素的影响,形成了不同的地域分异规律。

4. 植被的影响:植被是地表自然环境中最重要的因素之一。

青藏高原的植被类型多样,从东南部的热带雨林到西北部的荒漠草原,从南部的亚热带常绿阔叶林到北部的温带草原等。

这些植被类型的形成和分布,也受到了地形地貌、气候和土壤等多种因素的影响,形成了不同的地域分异规律。

地理选修四课件乡村聚落与集市的分布特征

人口密度:乡 村聚落的人口 密度相对较低

0 2

人口分布不均: 乡村聚落的人 口分布存在不 均衡的现象

人口构成:乡 村聚落的人口 构成相对单一, 以农业人口为 主

0

0

3

4

聚落规模

人口数量:乡村 聚落的人口规模 较小,一般在几 百人到几千人之 间。

0 1

聚落面积:乡村 聚落的面积通常 较小,受地形、 资源等因素的影 响。

靠近水源,如河流、湖泊等

交通便捷,通常位于道路沿线

受地形、气候等自然条件影响 较大

自然环境

乡村聚落分布特征受地形、 气候、水文等自然条件影

响

平原地区聚落分布较为密 集,山地、丘陵地区较为

分散

靠近水源、土壤肥沃的地 方聚落数量较多

自然灾害频发地区聚落数 量较少

人口分布

人口数量:乡 村聚落的人口 数量相对较少

集市发展趋势

集市数量减少,规模扩大

集市功能多样化,服务升 级

集市与电商融合,线上线 下互动

集市环境改善,管理规范

未来发展面临的挑战与机遇

人口外流:大量 年轻人离开乡村, 导致聚落和集市 活力下降

经济转型:传统 农业向现代农业 转变,对乡村聚 落和集市产生影 响

基础设施:交通 不便、信息闭塞 等问题制约乡村 聚落和集市的发 展

乡村聚落与集市的分布特征

汇报人:

汇报时间:20XX/XX/XX

YOUR LOGO

目录

CONTENTS

1 单击添加目录项标题 2 乡村聚落分布特征 3 集市分布特征 4 乡村聚落与集市的相互关

系 5 乡村聚落与集市的发展趋

势

单击此处添加章节标题

乡村聚落分布特征

浅析川西林盘聚落的保护与发展

浅析川西林盘聚落的保护与发展摘要:川西林盘是川西平原上一种典型的传统聚落,已有几千年的历史,是集生产、娱乐、生活和景观于一体的复合型居住模式,其建筑形式已演变为一种文化符号。

面对城市化进程加快,川西林盘受到了多重因素的干预,林盘景观生态的保护和发展变得越来越难推进。

本文探讨了如何缓解对川西林盘环境日益严重的衰减,这不仅可以保护传统林盘聚落的资源,而且可以促进林盘聚落的可持续发展。

以保护与可持续发展为目的的林盘聚落保护与发展战略,为川西林盘聚落保护与发展的研究与实践提供了一定的参考。

关键词:川西林盘;聚落;保护;发展川西林盘主要是指川西平原及周围丘陵地区独特的空间居住形式。

它起源于古代蜀国文明时期,在漫长的移民时期形成了固定的形式。

其主要构成为竹林,竹林周围是宅、田、水等组成元素,林盘和林盘之间是一个分散的布局,是独居特色的自然村落。

当前,社会对于传统聚落保护的经验普遍缺乏,缺乏生态科学保护概念,并且阻碍了发展思路。

新农村社区的城市化趋势正在加速,随着川西地区林盘资源建设性破坏的扩大,林盘资源的生态环境日益恶化。

林盘的空间形态不同于现代工业发展空间的条件和需求,当地居民住宅的保护和发展力量不够。

在传统民间文化的影响下,具有典型地域特色的农村聚落的保护力度和发展方向令人担忧。

1川西林盘的现状与特征成都市川西林盘通常沿水系呈发散状分布,根据成都市城镇规划设计研究院有关数据了解到,现有大小林盘共 14.11万个,林盘总面积6.78万公顷,林盘内居住人口444.57万人,占全市总人口的41.09%,占全市农村总人口的76.67%;林盘人均占地面积155㎡。

成都市林盘聚落保护规划区林盘密度为15个/k㎡。

2川西林盘聚落保护的整体现状近年来,川西林盘聚落的保护从整体上看,川西林盘这个独具地域特色的人居环境乡村聚落,面对快速城市化和城乡协调深入发展的影响,川西林盘的空间分布和聚落方式受到很大影响,其保护和延续的难度很大。

四川省传统村落空间分布特征及其影响因素研究

四川省传统村落空间分布特征及其影响因素研究刘有于,冯维波(重庆师范大学地理与旅游学院,重庆401331)摘要:独特的地理环境、失衡的区域发展和多元的地域文化等特征造就了四川省传统村落空间分布的差异。

以四川省225个传统村落为实证对象,运用ArcGIS与计量地理学等方法,浅析四川传统村落的空间分布特征及影响因素。

发现:四川传统村落空间分布具有明显的区域差异性,整体上呈“多核—网状集聚发展”的空间结构发展模式;险要的地形、较高的海拔、向阳的坡地、河流地区传统村落数量较多;区域经济的发展与传统村落的保护应寻找两者间的平衡点;传统村落的交通边缘性特征明显;现存的传统村落多分布在远离城市中心的地区;传统村落与民族地区的分布具有较强的耦合性;多地域文化亦是影响传统村落重要因素,与大型的线性文化路线紧密联系。

关键词:传统村落;空间分布;影响因素;四川省中图分类号:F329.9文献标识码:A文章编号:1008-2697(2019)06-0036-07一、引言传统村落拥有丰富多彩的文化遗产,是中华民族的文化的根源。

随着城市化的不断推进,传统村落正在“失去”自己的“记忆”。

据统计,改革开放以来,传统村落大量消失,现存传统村落的数量仅占全国自然村落的0.5%,仅有不到5000个具有较高保护价值的传统村落,保护传统村落的工作已迫在眉睫[1-3]。

传统村落一直是国内外重点研究的方向。

国外主要研究:村落旅游、村落的风貌与文化及村落可持续发展等方面,较少涉及村落空间分布[4-7]。

国内研究主要集中在以下三个层面:第一,传统村落价值意义的探讨[8-9]。

第二,传统村落保护与发展的分析[10-11]。

第三,传统村落的空间布局研究。

包括两个空间层次:一是从微观层面上研究村落内部空间形态,分析村落内部各要素布局情况[12-13];二是从宏观层面上研究某区域村落的空间形态,探索空间分布规律。

目前,学者从宏观上研究传统村落空间布局取得了较大的成绩,研究范围主要锁定全国及内地省份湖南、贵州、安徽、江西等省;但仅以阐述整体布局情况为主,缺少其影响因素的探讨[14-19]。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

川西高原地区乡村聚落分布规律分析

农村聚落作为地理自然环境的客观反映和社会生产力发展的物资载体,其区域分布并不是毫无规律的偶然现象,在其纷繁复杂的表象下,存在着诸多必然规律。

基于这样的研究背景,本文以理塘县农区为例,探求影响农村聚落分布的各类因素,分析各类聚落居民的诉求。

目的在于通过案例研究,为城镇体系规划或新村店布局等方面的工作提供思路。

一、区域现状概况

(一)环境特征

理塘县位于四川省西部、甘孜藏族自治州西南部的金沙江与雅砻江之间,横断山脉中段,属青藏高原气候区。

全县版图南北最长215公里,东西最宽155公里,总幅员14182平方公里。

大部分地区海拔在3600~4600米之间。

全县河流纵横交织,水量充足。

主要河流总长度约1534公里。

(二)农村聚落特征――村落规模小,数量多、布局分散

1.农村人口分布。

2010年理塘县县域农村人口为56232人,就农区来说:农业人口34021人。

其中,高原山原宽谷区为24914人,高原山原峡谷区农业人口为9107人。

县域

农区农村人口分布主要集中在用地条件相对较好,耕地比较集中的高原山原宽谷区。

2.农村聚落分布。

理塘县农村居民点为238处,大部分的农村居民点都是自然形成的聚落(自然村),以自然经济为特点的传统农业生产方式对自然村的规模和形态起着主导性的作用,主要是以聚居点为单位的自然村落,以行政村为单元的大聚落较少,中心村的发育不足。

其特征主要体现为人口规模小、村落数量多:就农区来说,共

3.4万农业人口,132个行政村,平均1个村258人。

二、县域农村聚落分布规律浅析

理塘县分为农、牧两个区,牧区居民主要采用传统的游牧生活方式,随草而居;本文主要探讨农区聚居点空间分布特征。

1.从地形地貌方面看。

理塘县地貌分为三个类型,中部西部高原浅谷区、南部山原宽谷区、东北部高山峡谷区。

农区内17个乡镇皆有部分村庄分布,基本上每一个村有1-3个大的自然聚落(10-30户为主),容纳半数以上的村民;其余的村民聚落是以几户或独户为单元在村域内零散分布。

由于耕地少,部分村庄基本为一个行政村一个聚落的情况。

每个行政村均在其最大的聚落形成村级中心。

2.从交通干线方面看。

理塘县农村聚落以县城为中心,呈沿路积聚状态,这除了受地形影响,也符合广大农村群众

沿路建设,出行方便的生活习惯。

这也从另一个角度反应出公路建设尤其是乡村公路建设的重要性。

紧邻国道318线和省道217线的农村聚落约190个,约占农村聚落总数的80%,

3.从城镇体系方面看。

理塘县农村聚落分布多靠近城镇,距城镇10Km范围内分布最为密集,在此范围内,城镇基础设施、公共服务设施等均能对聚落形成辐射。

现状靠近城镇的农村聚落约170个,约占农村聚落总数的70%。

4.从产业布局方面看。

理塘县农区生产以传统的农业生产模式为主,由于生产水平较低、生产技术较为落后,长期以来农村居民到农田中进行耕作的出行距离都较短,主要依靠步行或摩托车,耕作半径一般在2000米以内,因此聚落分散在其耕地半径范围内。

5.从地质灾害方面看。

在对现状居民点的分析中我们发现,有个别聚落位于地灾点附近,当地居民的生产生活存在严重的隐患。

这种情况由于自然条件变化、历史变迁和用地条件限制等多方面的原因,另外城镇和交通干线对当地村民的吸引力也是产生这种现象的主要原因。

三、农村发展诉求

对县域大量农村聚落调查中,我们发现,不同类型的聚落对农村发展的诉求也不尽相同,总的来说,农村发展最大诉求为经济发展、工作岗位以及公共服务设施和基础设施的配套。

农区和牧区诉求有一定的共性。

在靠近交通干线的居

民点,由于交通便利,基础设施配置较为完善,对提升生活品质的诉求相对较强。

地灾点附近的居民点,避让地质灾害也必是当地居民的重要诉求。

四、小结

传统农村聚落在农耕社会中形成和发展,是东方农业文明的载体,聚落的选址、布局不但凝聚着古代规划设计艺术的精华,还隐藏着一系列的本土文化品格。

通过对理塘县广大农业地区农村聚落分布情况的分析和总结可以看出,其聚落分布主要受用地条件、社会经济、城市和基础设施的建设等因素影响。

对于理塘这类经济欠发达,条件艰苦的地区来说,县域主要发展通道或城镇等因素等农村聚落有较大的吸引力,当地村民对农村发展的诉求主要集中在经济的发展,公共服务设施和基础设施的配套等方面。

(作者单位:1.成都理工大学旅游与城乡规划学院;

2.四川城镇规划设计研究院有限公司)。