论语孟子选读之修养的境界

中华经典《孟子》第八讲:修养永无止境

中华经典《孟子》第八讲:修养永无止境本辑内容《孟子第八讲:修养没有止境》从真诚到行善孟子强调修养,也谈到了由低到高的阶段。

他曾对学生乐正子可能在鲁国执政的消息感到十分快慰,甚至“喜而不寐”(《孟子·告子下》)。

后来有人问他乐正子是个什么样的的人,孟子说:“善人也,信人也。

”别人再问:“何谓善?何谓信?”孟子于是说出他所理解的“修养六境”。

他说:“可欲之谓善,有诸己之谓信,充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。

”(《孟子·尽心下》)他所谓的六境是“善、信、美、大、圣、神”,我们要逐一予以说明。

首先,“可欲之谓善”,所说的不是人的身之可欲,而是人的心之可欲。

孟子说:“心之所同然者何也?谓理也,义也。

”(《孟子·告子上》)合理之言与正当之行即是心之所欲,这是人人相同的,因为人心生而具备“四端”,这四端所指向的“仁义礼智”正是合理与正当的言行。

因此,人只要真诚,听从心的指示,就自然会领悟什么是善了。

譬如,我见人孝顺,心中感觉可欲,则孝顺即是善。

这个善是指“人与人之间适当关系之实现”,其具体作法不能脱离社会的公序良俗与礼仪规范,但其根源则在于真诚之心的要求。

善排在最初的阶段,是因为人性向善与人心要求行善,还未到自己主动去实践的阶段。

其次,“有诸己之谓信”,意即:在自己身上确实做到了善,才是真正的人。

信者,真也。

所谓真正的人,是说一个人在真诚时,不考虑外在的利害关系,由内而发主动去实践他应该做到的善。

譬如,我们说“行善最乐”,这句话必须亲自实践才能有所体会。

这种快乐来自符合人性要求的行善,是由内而发对自我的肯定。

我们分析孟子所谓“君子三乐”时,已经作过充分说明。

孟子陈述这番话,是因为有人问到乐正子,他对乐正子的评论是“善人也,信人也”。

说乐正子是“善人”,其意为:他是“其为人也好善”。

(《孟子·告子下》)“好善”是说他喜欢听取善言并实践善行。

孟子的人格境界与修身之道

■文/ 齐兴强孟子的人格境界与修身之道孟子的立命之法孟子曰:“尽其心者,知其性也。

知其性,则知天矣。

存其心,养其性,所以事天也。

夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。

”(《孟子•尽心上》)意思是说:“充分发挥人善良的本心,就能知晓人的本性。

知晓了人的本性就知晓天命了。

保持人的本心,护养人的本性,所以就能按天命行事。

无论寿命长短都不三心二意,修养自身、践行天命,这就是用以安身立命的方法。

”孟子的炼心之道修心是修身的前提:孟子在《孟子•公孙丑上》中说:“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

人之有是四端也,犹其有四体也。

”这段原文不难理解,不用翻译成白话我们就能知道孟子所强调的“四心”(恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心)是多么重要,它是“仁、义、礼、智”的源头;所以说修心是修身的前提。

忧患困苦,是炼心的好所在:“生于忧患,死于安乐”这句流传千古、脍炙人口的名句典出《孟子•告子下》原文如下:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

人恒过,然后能改。

困于心,衡于虑,而后作。

征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

”意思是说:“老天要将大任降落到某人时,就一定要使他的心、意苦恼,使他的筋骨劳累饱受颠簸之苦,使他的所作所为都受到干扰而不能如意;用这种方式去触动他的灵魂,坚韧他的性情,增长他的才干。

人都会经常犯错误,然后才能改正;心中困苦,思路阻塞,然后才能有所奋发;体现在精神上,生发在言语中,然后孟子提出性善论思想并在此基础上构建起了他的心性之学思想体系。

在孟子看来,“尽心知性”是成为尧、舜这样的“圣人”的必要途径,也是普通人修身的根本。

所谓“尽心”即指把人本性中的恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心扩充至极致;所谓“知性”即指对本性中的仁、义、礼、智等伦理道德有准确深刻的认识并且付诸实践。

高中语文孟子4修养的境界我善养吾浩然之气学案含解析苏教版选修论语

我善养吾浩然之气坚强如他。

少年丧父、中年丧妻、老年丧子,饱经人生的苦难,却始终坚强乐道。

“艰难困苦,玉汝于成”,所有人生的苦难都如同烈火淬钢般催熟他年轻博大的思想,个人的苦难比起大道之不行又算得了什么。

可是,在那个功利霸道横行的时代,没有哪一个君主能够施行他的主张,他就那样孤独而倔强地坚持着,“知其不可而为之”。

他毫不绝望、不知疲倦地周游列国、传道授业,渴望大道能够在未知的土壤里长成参天大树。

宽厚如他。

在一个秩序混乱的泱泱大国里,他的思想维系了一种最起码的社会和人性的平衡。

他历来主张政教分离,“敬鬼神而远之”,“不语怪力乱神”,绝不把希望寄托在毫无根据的来世;“己所不欲,勿施于人”,把对生命本身的敬重作为“为政”的起点和终点;“以直报怨”,以此张扬生命的尊严,绝不隐匿自己的不满和仇恨。

“老者安之,朋友信之,少者怀之”是他终生追求的理想。

兼容博大如他。

他从来就没有说过,信我者得富贵,不信我者入地狱的话。

他说,“不义而富且贵,于我如浮云”。

他就如同一个坦诚长者,把爱推己及人乃至整个世界,他的弟子说:“四海之内皆兄弟也。

”今日,极端利己主义的膨胀带来了人类精神家园的荒芜,自私、焦虑、仇恨如同瘟疫威胁着人类的进步和发展。

在这样一个呼唤安全、责任和道义的世纪里,孔子的思想便更加显得光辉灿烂,面对战争和恐怖,孔子所说的“和为贵”或许是解决问题的唯一途径。

第1步识记通假——奥妙无穷方块字(1)不使胜食气(“气”同“饩”)(2)行有不慊于心(“慊”同“惬”,满足,畅快)(3)宋人有闵其苗之不长而揠之者(“闵”同“愍”,忧愁)(4)诐辞知其所蔽(“诐”同“颇”,偏颇)第2步词类活用——词性变异含义迥(1)子钓而不纲.(名词作动词,捕鱼之法,用大绳横断水流,上系许多钓钩捕鱼)(2)以其外.之也(意动用法,以……为外)第3步古今异义——词语的昨天和今天于是..日哭古义:在这(天)。

今义:连词,表示后一事承接前一事。

第4步文言句式——特殊句式多留意(1)问人于他邦(状语后置)译文:托人给在别的诸侯国的朋友问好送礼。

修养的境界 高二

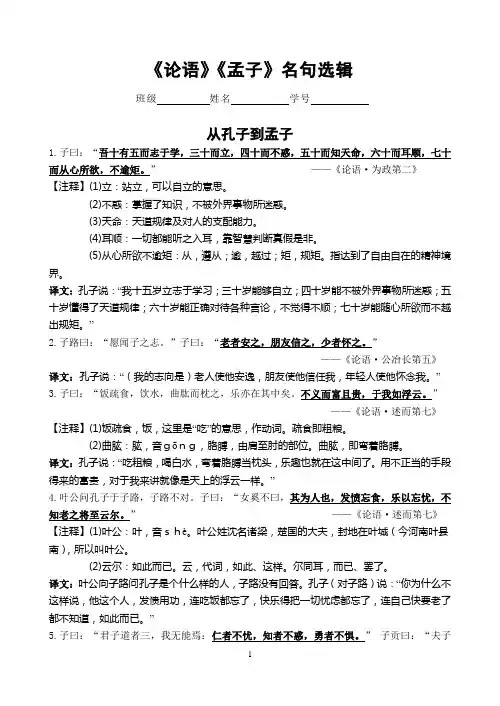

《论语》《孟子》名句选辑班级姓名学号从孔子到孟子1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《论语·为政第二》【注释】(1)立:站立,可以自立的意思。

(2)不惑:掌握了知识,不被外界事物所迷惑。

(3)天命:天道规律及对人的支配能力。

(4)耳顺:一切都能听之入耳,靠智慧判断真假是非。

(5)从心所欲不逾矩:从,遵从;逾,越过;矩,规矩。

指达到了自由自在的精神境界。

译文:孔子说:“我十五岁立志于学习;三十岁能够自立;四十岁能不被外界事物所迷惑;五十岁懂得了天道规律;六十岁能正确对待各种言论,不觉得不顺;七十岁能随心所欲而不越出规矩。

”2.子路曰:“愿闻子之志。

”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”——《论语·公冶长第五》译文:孔子说:“(我的志向是)老人使他安逸,朋友使他信任我,年轻人使他怀念我。

”3.子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《论语·述而第七》【注释】(1)饭疏食,饭,这里是“吃”的意思,作动词。

疏食即粗粮。

(2)曲肱:肱,音gōng,胳膊,由肩至肘的部位。

曲肱,即弯着胳膊。

译文:孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。

用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

”4.叶公问孔子于子路,子路不对。

子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

”——《论语·述而第七》【注释】(1)叶公:叶,音shè。

叶公姓沈名诸梁,楚国的大夫,封地在叶城(今河南叶县南),所以叫叶公。

(2)云尔:如此而已。

云,代词,如此、这样。

尔同耳,而已、罢了。

译文:叶公向子路问孔子是个什么样的人,子路没有回答。

孔子(对子路)说:“你为什么不这样说,他这个人,发愤用功,连吃饭都忘了,快乐得把一切忧虑都忘了,连自己快要老了都不知道,如此而已。

孟子提出的修养方法(一)

孟子提出的修养方法(一)孟子提出的修养修养是孟子提出的重要概念,它是人类追求道德和心灵完善的过程。

通过修养,人们可以发展自身的品德和学识,提升道德修养,成为更优秀的人。

下面列举了几种方法,帮助我们实践孟子的修养理念。

1. 培养仁爱之心•关爱他人:要以关爱之心对待他人,体恤他人的困难和苦痛,以真实的行动关心和帮助他人。

•善待家人:将仁爱扩展到家庭中,注重家庭成员之间的互动和关心,亲情的温暖能够使我们更加宽容和和睦。

2. 培养修身齐家治国平天下的品德•修身:注重个人品德修养,培养自律、自制力和谦逊的品质,时刻保持良好的道德操守。

•齐家:注重家庭教育,在家庭中发挥好丈夫、妻子、父母、子女等角色,营造和谐的家庭环境。

•治国:关注社会问题,积极参与公共事务,为国家的繁荣和社会的进步发挥自己的作用。

•平天下:培养开放包容的心态,尊重不同的文化和观点,促进社会的和谐与稳定。

3. 刻苦学习,不断进取•广博的知识:孟子强调广泛涵盖各个领域的知识,培养综合素质,拓宽自己的视野。

•专注的学习:培养耐心和毅力,坚持终身学习的原则,不断提升自己的知识水平和技能。

•实践与应用:将所学知识与实际生活相结合,注重知行合一,将理论知识转化为实际行动。

4. 培养自我控制和情绪管理能力•情绪的调节:学会掌控自己的情绪,遇到挫折和困难时保持冷静和乐观,以积极的心态面对生活。

•自我反省:定期反省自己的言行举止,寻找不足之处并加以改进,不断提高自己的道德境界。

•克制欲望:学会控制自己的欲望和冲动,不被物质欲望所迷惑,追求内心的平静与满足。

5. 实践中体验感悟•实践的重要性:通过实践和经历,增加对人生和道德的理解和感悟,从而更好地应对各种情况。

•价值观的树立:在实践中不断修正和调整自己的价值观,培养正确的人生价值观和道德观念。

•体验他人之道:通过与他人交流和沟通,了解他人的想法和感受,增进相互理解和尊重。

孟子提出的修养理念非常符合当代人们对于自我完善和成长的需要。

孟子提出的修养方法

孟子提出的修养方法孟子是中国古代儒家学派的重要代表,他提出了一套修养方法,旨在帮助人们成为更好的人。

这些方法包括修身、齐家、治国、平天下四个方面,每个方面都有其独特的意义和方法。

孟子强调修身的重要性。

他认为,一个人首先要修养自己的品德和修养,才能成为一个有益于社会的人。

他提出了“止于至善”的观点,即追求至善的境界。

孟子认为,人的本性是善良的,只要通过修养,就能达到至善的境界。

他强调要修养自己的心性,保持内心的宁静和平静,避免贪婪、嫉妒等不良情绪的侵袭。

此外,孟子还提出了“性善论”,认为人的本性是善良的,只要通过修养,就能发挥人的善良本性。

孟子强调齐家的重要性。

他认为,一个人首先要管理好自己的家庭,才能管理好社会。

他提出了“修身齐家治国平天下”的观点,强调家庭的和谐和稳定对于社会的稳定和和谐至关重要。

孟子主张要培养良好的家庭关系,注重家庭成员之间的相互尊重和关爱。

他认为,只有家庭成员之间和睦相处,才能在社会上展现出良好的品德和修养。

第三,孟子强调治国的重要性。

他认为,一个人首先要治理好自己的国家,才能治理好社会。

他提出了“仁政”和“君子政治”的观点,强调要以仁爱之心治理国家,以君子之道治理政治。

孟子主张要培养良好的政治品德,注重公正和公平,关心民众的福祉。

他认为,只有政府以仁爱之心来治理国家,才能实现社会的和谐和稳定。

孟子强调平天下的重要性。

他认为,一个人首先要平衡好自己与他人的关系,才能实现社会的和谐和稳定。

他提出了“仁者爱人”的观点,强调要以仁爱之心对待他人,关心他人的利益和福祉。

孟子认为,只有人们彼此关心和帮助,才能实现社会的和谐和稳定。

孟子提出的修养方法包括修身、齐家、治国、平天下四个方面,旨在帮助人们成为更好的人和更好的社会成员。

这些方法强调了个人修养和社会责任的重要性,具有深刻的哲学思想和实践意义。

我们应该学习和借鉴孟子的修养方法,将其融入到日常生活中,以成为更好的人,为社会的和谐和稳定做出自己的贡献。

《论语》《孟子》选读-名句背诵默写

《<论语><孟子>选读》名句(苏教版)一、从孔子到孟子1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《论语》2.子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”——《论语》3.子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

”——《论语》4.子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

——《论语》5.其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

——《论语》6.仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。

——《论语》7.孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

”——《孟子》8.往者不可谏,来者犹可追。

——《论语》9.如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也!——《孟子》10.集大成也者,金声而玉振也。

二、人的起点1.子曰:“人之生也直,罔之生也幸而免。

”——《论语》2.子曰:“乡愿,德之贼也。

”——《论语》3.子曰:“性相近也,习相远也。

”——《论语》4. 举直错诸枉,能使枉者直。

——《论语》5.恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

——《孟子》三、仁者爱人1.子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

”——《论语》23.子曰:“人而无信,不知其可也。

”——《论语》4.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”——《论语》5.子曰:“君子和而不同,小人同而不和。

”——《论语》6子曰:“君子病无能焉,不病人之不己知也。

”——《论语》7.子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之,更也,人皆仰之。

”——《论语》8.孟子曰:“人不可以无耻,无耻之耻,无耻矣。

”——《孟子》9.子曰:“己欲立而立人,己欲达而达人。

”——《论语》10.孟子曰:“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。

孟子的修养与境界观念的讨论

孟子的修养与境界观念的讨论孟子是中国古代儒家学派的重要代表,他的思想对于中国传统文化的发展和影响具有重要意义。

在我的研究中,我主要关注了孟子的修养与境界观念,通过对他的著作进行深入分析和解读,我对孟子的思想有了更深入的理解。

首先,孟子强调修养的重要性。

他认为人的修养是实现个人境界提升的基础。

孟子提出了“性善论”,认为人性本善,但需要通过修养来发扬光大。

他强调了道德修养的重要性,主张通过修身齐家治国平天下来实现个人和社会的和谐。

孟子提出了“四端”、“五常”等概念,强调了道德修养的标准和内容,为后世儒家思想的发展奠定了基础。

其次,孟子的境界观念对于个人修养和社会发展具有重要意义。

他提出了“仁者爱人”、“义者行义”等观念,强调了人与人之间的关系和相互责任。

孟子认为,人的境界应当追求至善至美,通过修养和实践来达到境界的提升。

他主张要以仁义为中心,通过自我修养和实践来实现境界的升华。

孟子的境界观念对于个人的道德修养和社会的和谐发展具有重要的指导意义。

此外,孟子还关注了人的情感和内心世界的培养。

他认为,人的情感是修养和境界提升的重要组成部分。

孟子提出了“恻隐之心”、“知止而后有定”等观念,强调了情感的培养和控制的重要性。

他认为,只有通过情感的培养和控制,才能实现个人内心的平衡和和谐。

孟子的情感观念为后世儒家思想的发展提供了重要的借鉴和启示。

总结起来,孟子的修养与境界观念是中国传统文化中重要的思想之一。

他通过对修养的强调和境界的追求,提出了一种道德修养和个人发展的理论体系。

他的思想对于个人的道德修养、社会的和谐发展以及人的情感培养都具有重要的指导意义。

在我的研究中,我深入分析了孟子的著作,对他的思想有了更深入的理解。

通过对孟子的研究,我认识到修养与境界观念对于个人和社会的发展具有重要意义,这将对我今后的学术研究和人生实践产生积极的影响。

关于修养的境界(思修)

修养的境界1、不要自视清高天外有天,人上有人,淡泊明志,宁静致远当别人把你当领导时,自己不要把自己当领导当别人不把你当领导时,自己一定要把自己当领导权力是一时的,金钱是身外的,身体是自己的,做人是长久的2、不要盲目承诺言而有信种下行动就会收获习惯种下习惯便会收获性格种下性格便会收获命运——习惯造就一个人3、不要轻易求人把自己当别人——减少痛苦、平淡狂喜把别人当自己——同情不幸,理解需要把别人当别人——尊重独立性,不侵犯他人把自己当自己——珍惜自己,快乐生活能够认识别人是一种智慧,能够被别人认识是一种幸福,能够自己认识自己是圣者贤人4、不要强加于人人本是人,不必刻意去做人世本是世,无须精心去处世人生三种境界:看山是山,看水是水——人之初看山不是山,看水不是水——人到中年看山还是山,看水还是水——回归自然5、不要取笑别人损害他人人格,快乐一时,伤害一生感恩大自然的福佑,感恩社会的安定,感恩食之香甜,感恩衣之温暖,感恩花草鱼虫,感恩苦难逆境。

6、不要乱发脾气一伤身体,二伤感情人与人在出生和去世中都是平等的——哭声中来,哭声中去。

千万注意:自己恋恋不舍,而别人早就是去意已决人生应看三座山:井冈山、普陀山、八宝山退一步海阔天空,忍一事风平浪静牢骚太多防肠断,风物长宜放眼量7、不要信口开河言多必失,沉默是金倾听是一种智慧、一种修养、一种尊重、一种心灵的沟通平静是一种心态、一种成熟8、不要小看仪表撒播美丽,收获幸福仪表是一种心情,仪表是一种力量在自己审视美的同时,让别人欣赏美心灵瑜伽——调适、修炼、超越9、不要封闭自己帮助人是一种崇高理解人是一种豁达原谅人是一种美德服务人是一种快乐月圆是诗,月缺是花,仰首是春,俯首是秋10、不要欺负老实人同情弱者是一种品德、一种境界、一种和谐心理健康,才能身体健康人有一分器量,便多一分气质人有一分气质,便多一分人缘人有一分人缘,便多一分事业积善成德、修身养性。

修养的境界

按照孔子所说,颜回用粗陋的竹器吃饭,

用瓢来喝水,还住在非常简陋的房子里面,到 了这种地步,若是一般人早就受不了了。但是, 颜回仍然能够保持着心中的快乐,不改乐道之 志。对颜回来说,富贵不是其所求,仁道才是 其所愿!生活的好坏,根本就无法改变其内心 坚定的志向。正因为如此,他对待贫穷的态度 是很坦然的,从不怨天尤人。再说,能够真诚 地面对自己生命,快乐是由内而发的,没有人 可以将它夺走。如果将自己的快乐建立在物质 的享乐上,当外在的物质改变或消失时,其内 心也会受到影响,这并不是真正的快乐。

子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

孔子说“君子的心地平坦宽广,小人却经 常局促忧愁。”

【解读】

旷达的胸怀

真君子都有着旷达的心胸,他们不拘泥于物,既不 以物喜,也不以己悲。因此,无论在什么情况之下,都 能够无愧于心,始终坦坦荡荡。但小人则多以私利为重, 经常患得患失,心胸狭隘,故时常忧愁烦恼。这便是 “君子坦荡荡,小人长戚戚”。

淡泊自守的前提是超越荣辱,做到“闲看庭前花开

花落,笑看天上云卷云舒。倘若心为物役,整日里患得 患失,只会在悲观和绝望的情绪下丧失心智。更何况人 生之路也不会是条坦途,举步维艰亦是在所难免。人生 不如意事常八九,对此大家不必耿耿于怀,与其这样庸 人自扰,还不如常想些人生中那一二分的庆幸与如意。 这样一来,就能渐人淡泊之境,长守其乐而不改。

生活本身就是一种修行,能否修得正果,

关键在于人们是否认识到了自省的重要性。 在生活当中,有很多人会随遇而安,对于自 己的行为是对还是错,根本就不关心。对于 自省的觉悟很小,根本就没有意识到自省是 一个人修德建业的根本方法,也是少犯错误 和不犯错误的关键。倘若一个人能够做到 “一日三省”,为自己设定一套自我反省的 “程序”,道德和才能就会得到质的提升, 这样一来,还有什么事情能够难得倒你呢?

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

__________________________________________________

【答案】 真正的大丈夫之道:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。这是流传千古的名言。这一章先列举反面观点,再类比批驳,最后提出自己的观点,批驳分析有说服力,议论很有特色。

首先借助注释和工具书,理解词句含义,翻译文句,读懂内容。[自学为主,准备交流]

1.通假举要

(1)曾益其所不能(“曾”同“增”)

(2)入则无法家拂士(“拂”同“弼”)

2.词类活用

(1)丈夫之冠也(名词作动词,加冠)

(2)民鲜久矣(形容词作动词,缺乏,缺少)

(3)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(使动用法,使……淫逸,使……动摇,使……屈服)

——《孟子·滕文公下》

【读解】景春认为公孙衍、张仪能够左右诸侯,挑起国与国之间的战争,“一怒而诸侯惧,安居而天下熄,”是了不得的男子汉大丈夫。孟子则认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,因此,不过是小人、女人,奉行的是“委妇之道”,哪里谈得上是大丈夫呢?

孟子提出真正的大丈夫之道。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。” 怎样做到? 那就得“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”就还是回到儒学所一贯倡导的仁义礼智上去了。这样做了以后,再抱以“得志与民由之,不得志独行其道”的立身处世态度,那就能够成为堂堂正正的大丈夫了。

【小结】

儒家讲的道德修养过程,既是一个由己及人的“外推”过程,更是一个自我完善和升级的过程。本板块讲的就是君子应该好德求仁,内省不疚,忍心忍性,历经磨难,这样就能够达到不忧不惧的境界。

1.第一章,孔子称赞了颜回怎样的品质?

__________________________________________________

9.孟子说:“舜从田野之中被起用,傅说从筑墙的工作中被提拔起来,胶鬲从鱼盐的工作中被提举起来,管夷吾从狱官的手里被释放而提举起来,孙叔敖从海边被提拔起来,百里奚从买卖场所被提举起来。所以天将要把重大任务落到某人身上,一定先要使他的心志困苦,使他的筋骨劳累,使他忍受饥饿,使他身受贫乏之苦,使他的行为总是不能如意,这样,便可以使他的心意震动,使他的性情坚韧,增加他的能力。一个人常常犯错误,然后改正。心意困苦,思虑阻塞,然后才能有所奋发而创造;表现在面色上,吐发在言语中,才能被人了解。一个国家,国内没有持守法度的大臣和足为辅弼的士子,国外没有相与抗衡的邻国和外患的忧惧,经常容易被灭亡。这样,就可以(使人)知道从忧愁患害中得到生存,在安逸快乐中使人死亡的道理了。”

【知识链接】

儒家的“忧”与“乐”

儒家将“忧”分为两类:一为外感的,因困难挫折而遭致的“忧”,亦即物欲或难满足之忧;一为内发的,欲实现理想而生起的“忧”,亦即善性力图扩充之忧。前者如在陈绝粮,如箪食瓢饮,这类外忧,是平常人心目中的“忧”,也是君子作平淡想时的“忧”。但君子自觉其为君子时,或能达性命之情时,这一类的“忧”便不足为“忧”或不复为“忧”,所以有“仁者不忧”、“君子不忧不惧”、“乐以忘忧”等等否定和排除“忧”的说法和办法。

(4)必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身(使动用法,使……困苦,使……辛劳,使……饥饿)

(5)所以动心忍性(使动用法,使……震动,使……坚韧)

(6)内省不疚(意动用法,以……为疚,感到内疚)

3.古今异义

为人谋而不忠乎

古义:替别人。

今义:做人处世接物。

4.文言句式

(1)是吾忧也(判断句)

译文:这些都是我的忧虑啊!

(2)妾妇之道也(判断句)

译文:这是做妇女的方法啊。

(3)德之不修,学之不讲(宾语前置)

译文:不培养品德,不讲习学问。

(4)夫何忧何惧(宾语前置)

译文:忧愁什么,恐惧什么呢?

(5)舜发于畎亩之中(状语后置)

译文:舜从田野之中被起用。

(6)孙叔敖举于海(状语后置)

译文:孙叔敖从海边被提拔起来。

(7)然后知生于忧患而死于安乐也(状语后置)

__________________________________________________

【答案】 孔子之忧:进德修业不够。具体讲有:“德之不修”、“学之不讲”和“闻义不能徙”、“不善不能改”。在他看来,进行道德修养,学习各种知识,及时改正自己的过失,知识才可以丰富,修养才可以完善。

4.第五章中,孔子刻画了君子和小人两种人,二者在这里形成怎样鲜明的对比?

2.孔子说:“颜回多么有修养呀!一竹筐饭,一瓜瓢水,住在小巷子里,别人都受不了那穷苦忧愁,颜回却不改变他自有的快乐。颜回多么有修养呀!”

【评析】这里讲颜回“不改其乐”,这也就是贫贱不能移的精神,这里包含了一个具有普遍意义的道理,即人总是要有一点精神的,为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也自得其乐。

3.孔子说:“中庸这种道德,该是最高的了吧?大家已经很长久地缺乏它了。”

——《论语·雍也第六》

【评析】宋儒说,不偏不倚谓之中,平常谓庸。中庸就是不偏不倚的平常的道理,是为“中庸”,这在古代认识史上是有贡献的。但在任何情况下都讲中庸,讲调和,就否定了对立面的斗争与转化。

译文:这样就可以知道从忧愁患害中使人生存,在安逸快乐中使人死亡的道理了。

【参考译文】

1.曾子说:“我每天多次自己反省:替别人办事是否尽心竭力了呢?同朋友往来是否诚实呢?老师传授我的学业是否复习了呢?”

——《论语·学而第一》

【评析】自省,则是自我修养的基本方法。曾参提出了“反省内求”的修养办法,不断检查自己的言行,使自己修善成完美的理想人格。这种自省的道德修养方式在今天仍有值得借鉴的地方,因为它特别强调进行修养的自觉性。

【答案】 应当在日常生活中确立和弘扬中庸思想。“中庸”,就是不偏不倚。所谓不偏,就是对人对事不偏听、不偏信、不偏见、不偏向、不偏激、不偏执、不偏爱、不偏私、不讲过头话、不做过头事。所谓不倚,就是随时、随处、随事坚持中庸原则。如果做事做到中庸,就能把事情做到极致,这样就不忧不惧了。

3.第四章中写孔子之忧:进德修业不够。具体讲是哪三个方面?

简而言之:前者是物质的“忧”,起于欲,后者是精神的“忧”,生于性;前者是外感的“忧”,非我所致,后者是内发的“忧”,乃我所求。物质上的不足谓之“贫”,精神所追求者谓之“道”,“君子忧道不忧贫”(《论语·卫灵公》)。外感的“忧”叫做“患”,应该不动乎心,内发的忧才是“忧”,必须

念兹在兹,所谓“君子有终身之忧,无一朝之患”者是也。这就是儒家的“忧”论。

【评析】孔子认为,人是要有骨气的。作为有远大志向的君子,他就像松柏那样,不会随波逐流,而且能够经受各种各样的严峻考验。

7.司马牛问怎样去做一个君子。孔子道:“君子不忧愁,不恐惧。”

司马牛道:“不忧愁,不恐惧,这样就可以叫做君子了吗?”孔子道:“自己问心无愧,忧愁什么,恐惧什么呢?”

——《论语·颜渊第十二》

课题序号

《<孔子><孟子>选读》

授课班级

12级综合班

授课课时

2

授课形式

讲授、讨论

授课章节

名称

修养的境界

使用教具

教学目的

1.理解并整理本板块中的通假字、文言实词及虚词“其”的用法。

2.认识孔孟的忧乐观,使自己好德求人,内省不疚。

教学重点

1.如何理解孔孟的忧乐观

2.体会孟子的议论技巧

教学难点

1.如何理解孔孟的忧乐观

儒家所津津乐道的,是理性的快乐。谁都知道《论语》是以“乐”开篇的。学而时习之悦,有朋远来之乐,人不知而不愠,便都是理性之“乐”。《孟子》有所谓君子的三“乐”,其“父母俱在、兄弟无故”即后来称之为天伦之“乐”者,是宗法制度所规范的“乐”,没有多少普遍意义。最要紧的是“仰不愧于天,俯不怍于人”之乐,或这叫“反身而诚”之乐。所谓不愧、不怍,也就是诚,或者叫实实在在。

【评析】据说司马牛是宋国大夫桓魋的弟弟。桓魋在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国,拜孔子为师,并声称桓魋不是他的哥哥。孔子回答司马牛问怎样做才是君子的问题,这是有针对性的,即不忧不惧、问心无愧。

8.景春说:“公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?一发脾气,诸侯便都害怕;安静下来,天下便太平无战事。”孟子说:“这个怎能叫做大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子举行加冠礼的时候,父亲给以训导;女子出嫁的时候,母亲给以训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你家里,一定要恭敬,一定要警惕,不要违背丈夫!’以顺从为最大原则的,这是做妇女之方法啊。(至于男子)应住在天下最宽广的住宅——‘仁’里,站在天下最正确的位置——‘礼’上,走着天下最光明的大路——‘义’;得志的时候,偕同百姓循着大道前进;不得志的时候,也独自坚持自己的原则。富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志,这样才叫做大丈夫。”

儒家将“乐”也分为两类:一为感性的“乐”,近于欲;一为理性的“乐”,偏于性。儒家不是禁欲主义者,不排斥悦耳愉目佚体赏心之“乐”,但要求节制,因为它对人有损(“损者三乐”),不仁者久耽则乱(“不仁者不可长处乐”)。而且,这种“乐”不宜独享,应该与民同“乐”(《孟子·梁惠王上》)。因为这样做了的结果,百姓既可得到实惠,君子也以此使原来的感性之乐上升到理性,这叫做“君子乐得其道,小人乐得其欲”(《礼记·乐记》)。

__________________________________________________

【答案】 孔子追求的境界:做一个胸襟宽广的君子。孔子刻画了两种人,形成鲜明对比:君子,有道德、有修养,乐天知命,因而胸怀宽广,能容忍别人各种事情;小人计较个人名利得失,与人为难,与己为难,因而时常忧愁、烦恼。“君子坦荡荡,小人长戚戚”又运用对偶手法,读来朗朗上口,已成为人们熟知的名言。

4.孔子说:“不培养品德,不讲习学问,听到义在那里,却不能亲身赴之,有缺点不能改正,这些都是我的忧虑哩!”