【人教版】七年级历史下册:第4课《科举制的创立》导学案

七年级历史下册 第4课 科举制的创建 第4课时导学案

第4课科举制的创建第4课时导学案学习目标:一、了解科举制度在隋唐时期产生和完善的要紧情形二、讨论隋朝创建科举制度的缘故、按考试成绩选拔人材带来的转变、科举制度的阻碍等问题。

重点、难点教学重点:科举制创建和慢慢完善的进程。

教学难点:科举制的作用和阻碍。

自主学习内容(一)科举制的诞生阅读教材17页完成以下问题一、什么缘故会显现科举制?二、科举制是从什么时期开始实行的?其选官的方式是什么?3、你以为科举制诞生进程中最重要的两件事是什么?(二)科举制的完善阅读教材18页完成以下问题一、科举制常设的科目中最重要的两科是什么?二、唐朝那几位人物对科举制的完善做出了哪些方法?3、试探一下:古代科举考试要经历哪些环节?(三)科举制的阻碍阅读教材19—20页总结科举制的阻碍有哪些?(三) 当堂达标1.用科举考试方法选拔官员的科举制度形成于( )A.秦朝B.隋朝C.唐朝D.明代2.进士科是科举考试中最重要科目,始于( )。

A.隋文帝B.隋炀帝C.唐太宗D.唐玄宗3.殿试开辟于( )。

A.隋炀帝B.武那么天C.唐太宗D.唐玄宗4.我国科举制正式诞生是在( )。

A.唐玄宗时B.武那么天时C.唐太宗时D.隋炀帝时5.隋唐科举制的进步意义主若是( )。

A.扩大了封建统治的社会基础B.增进了科技文化的进展C.对皇帝的权利有必然抑制作用D.减弱了显贵的特权6.科举制被废除是在( )。

A.唐朝末年B.明代C.清初D.清朝末年7.曾在长安、洛阳宫殿八次亲自面试科举应试者的皇帝是( )。

A.唐太宗B.唐玄宗C武那么天D.隋文帝8.有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

”这句话反映的历史史实是( A.科举制B.科举考试中进士科难考C.科举考试以诗取士D.科举考试科目是以进士、明经两科最重要9.创建武举的皇帝是( )。

A.隋文帝B.唐太宗C.武那么天D.唐玄宗10.以下史实与科举制度演进有关,正确的顺序是( )。

①创武举、殿试②开设进士科③采取分科考试方式选拔官员A.①②③B.②③①C.③②①D.③①②11.不属于科举制的阻碍的是( )。

人教版七年级历史下册第四课导学案

第4课科举制的创立问题训练—评价单班级姓名一、选择题1.用分科考试的方法来选拔官员的首创者是()A.汉武帝 B.隋文帝 C.隋炀帝 D.武则天2.我国用考试方法选拔官员的科举制正式诞生于()A.秦朝B.汉朝C.隋朝D.宋朝3. 徐州市的户部山有条状元街,“状元”一词和下列哪种制度有关()A.分封制 B.科举制 C.九品中正制 D.三省六部制4.下列帝王中,对科举制的创立和完善做出重要贡献的是()①隋文帝②隋炀帝③唐高祖④唐太宗⑤武则天⑥唐玄宗A.①②③④⑤⑥B.①③⑤C.②③⑤⑥D.①②④⑤⑥5.无论是出身低微的读书人,还是来自异国的求学者,都可以在唐朝通过参加科举考试踏上从政之路,这充分展示了唐朝有别与其他王朝的特点之一是()A.经济繁荣 B.政治开放 C.军事强盛 D.人才济济6.下图中的人物在科举制度方面的创新之举包括( )①设进士科②殿试制度③设武举④诗赋成为考试重点A.①② B.③④ C.①④ D.②③7.武则天也大力提倡科举。

有一年,她将应举的人,集中到洛阳的宫殿,亲自出题面试,这就是()A.科举 B.殿试 C.考核 D.考进士8. 隋唐五位皇帝为科举制度创立和完善作出了贡献,他们之所以重视科举制度的根本原因是为了()A.促进经济发展 B.维护国家统治 C.公正选拔人才 D.促进文化发展9. 唐朝时,我国诗人倍出,其中一个重要原因是()A.社会经济的发展 B.写诗成为时尚C.举办国学 D.诗赋成为进士科的主要内容10. 对科举制度的影响,叙述不正确的是()A.改善了用人制度,使有才识的读书人能参与治国B.对中国的后世产生了深远的影响C.为高门权贵打开了做官之门D.促进了文学艺术教育事业的发展二、材料解析题11. 阅读下列材料:材料一:魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。

权贵子弟无论优劣,都可以作官。

许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

材料二:唐代有人写诗说“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”请回答:(1)为改变材料一所反映的弊端,隋文帝和隋炀帝各采取了什么措施?(2)材料二中提到的“长策”是指什么?它对唐代的教育事业产生的什么影响?三、简答题12.唐朝常设的考试科目很多,以进士、明经两科最重要。

七年级历史下册 第4课 科举制的创立导学案 新人教版

科举制的创立学习目标1.记住科举制度创立的时间和主要标志。

2.了解隋唐科举制度的主要内容及其进步作用,培养学生辨证分析问题的能力和思维方法。

3.比较古今考试制度的异同。

学习过程一、自主预习、自主探究1.“九品中正制”的弊端是什么?2.科举制度是哪位皇帝创立的?唐朝对科举制的完善体现在哪些方面?3.唐朝科举的程序是什么?4.隋文帝为什么创立科举制度作为选拔人才的重要途径?(从主观、客观两方面思考)5.唐朝科举制度的特点有哪些二、合作探究,交流展示1.材料一:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。

穷流溯源,英国的考试制度,原来还是从我们中国学过去的。

可见隋唐开创的科举考试制度,对东西方都发生过较大的影响。

——孙中山《五权宪法》材料二:唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴地说“天下英雄入吾彀中矣”。

——王定保《唐摭言·述进士上》根据材料思考:科举制度的影响。

(从政治、文化和个人三个方面)三、巩固检测1.在中国封建社会,获取秀才、举人、状元功名的主要途径是()A.参加科举考试B.辛勤耕作致富C.作战建立战功D.经商成为富商巨贾2.科举制的创立是封建选官制度的一大进步,这是因为它()①冲破了世家大族垄断仕途的局面②使门第不高的庶族地主得以参与政权③有利于官员文化素质的提高④有利于稳定国家政局,加强中央集权A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④参考答案一、自主预习、自主探究1.官僚机构臃肿、办事效率低下;“上品无寒门,下品无士族”。

2.隋文帝杨坚创立;唐代完善:①唐太宗扩充国学规模、扩建学社;增加学员、录取极严。

②武则天设立武举和殿试。

③唐玄宗设诗赋为进士科的主要内容。

3.院试、乡试、会试、殿试。

4.主观:掌握选官实权;客观:巩固统治、加强中央集权。

5.分科考试;择优录取。

二、合作探究,交流展示1.政治上:缓和阶级矛盾,扩大统治基础,有利于政权的巩固和国家的统一。

文化上:促进教育的发展和文学的繁荣。

初中七年级历史下册第一单元第4课科举制的创立名师导学案新人教版

组内互助

组间交流

见学案

巡视、观察、指导、点拨。关注学困生对知识的掌握情况。

梳理知识,完善知识结构,强化线索意识。解决监测与运用问题,结对互考,群体落实知识。

学生回答不够完善的地方教师要进行重点强调

板书设计

诞生隋文帝:分科考试

隋炀帝:设进士科

科举制的创立唐太宗:扩充国学规模

完善武则天:殿试、武举

将新旧选官制度进行对比,说说旧制度的弊端和新制度的好处。

科举制产生的背景对学生有难度,应加以补充说明。

二、科举制的完善

1、唐太宗时期:组织学生探讨国学与科举考试的关系。

2、引导学生分析武则天开创殿试、亲自出题面试举人的意图是什么?

3、设问如果你是一个准备参加唐玄宗时期进士科考试的人,你会怎样做?

1、说出唐太宗是如何完善科举制的。通过探讨,使之认识科举考试把读书、应考、做官联为一体。

2、请你估计一下唐朝的文学界、教育界将呈现出怎样的局面?

强调科举制的实质就是以出身门第为标准演变为以才学为标准选官

三、科举制的影响

引导学生讨论其影响,注意提示学生运用从具体的历史事实引出结论的方法,言之有据地分析问题。

学生从政治、思想、文化方面分析,得出结论。

帮助学生学会运用史论结合的学习方法。

反馈

难点

如何客观评价科举制度正反两方面的作用及其对中外的深远影响

课型

问题引领型新授课

课时

1课时

主备人

日期

教学过程

环节

步骤

教学任务

教师活动

学生活动

预见性问题及解决对策

预习

展示

依案自学

组内互助

组间交流

总结归纳

一、科举制的诞生

七年级历史下册第4课科举制的创立导学案

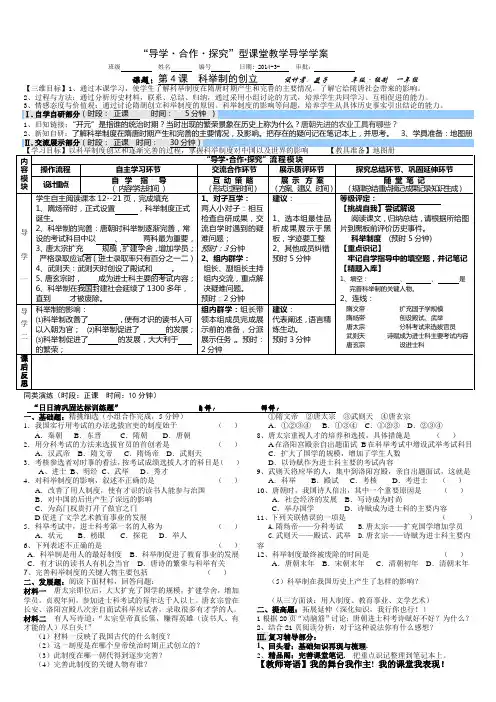

“导学·合作·探究”型课堂教学导学学案班级姓名编号日期: 2014-3- 审批:课题:第4课科举制的创立设计者:燕子年级·组制一年组【三维目标】1、通过本课学习,使学生了解科举制度在隋唐时期产生和完善的主要情况,了解它给隋唐社会带来的影响。

2、过程与方法:通过分析历史材料,联系、总结、归纳,通过采用小组讨论的方式,培养学生共同学习、互相促进的能力。

1、旧知链接:“开元”是指谁的统治时期?当时出现的繁荣景象在历史上称为什么?唐朝先进的农业工具有哪些?同类演练(时段:正课时间:10分钟)“日日清巩固达标训练题”自评:师评:一、基础题:精挑细选(小组合作完成,5分钟)1.我国实行用考试的办法选拔官吏的制度始于()A.秦朝B.东晋C.隋朝D.唐朝2.用分科考试的方法来选拔官员的首创者是()A.汉武帝B.隋文帝C.隋炀帝D.武则天3.考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才的科目是()A、进士B、明经C、武举D、秀才4.对科举制度的影响,叙述不正确的是()A.改善了用人制度,使有才识的读书人能参与治国B.对中国的后世产生了深远的影响C.为高门权贵打开了做官之门D促进了文学艺术教育事业的发展5.科举考试中,进士科考第一名的人称为()A.状元B.榜眼C.探花D.举人6、下列表述不正确的是()A.科举制是用人的最好制度B.科举制促进了教育事业的发展C.有才识的读书人有机会当官D.唐诗的繁荣与科举有关7、完善科举制度的关键人物主要包括()①隋文帝②唐太宗③武则天④唐玄宗A.①②③④B.①③④C.①②③D.②③④8、唐太宗重视人才的培养和选拔,具体措施是()A在洛阳宫殿亲自出题面试B在科举考试中增设武举考试科目C.扩大了国学的规模,增加了学生人数D.以诗赋作为进士科主要的考试内容9、武则天将应举的人,集中到洛阳宫殿,亲自出题面试,这就是A.科举B.殿试C.考核D.考进士()10、唐朝时,我国诗人倍出,其中一个重要原因是()A.社会经济的发展B.写诗成为时尚C.举办国学D.诗赋成为进士科的主要内容11、下列关联错误的一项是()A.隋炀帝——分科考试B.唐太宗——扩充国学增加学员C.武则天——殿试、武举D.唐玄宗——诗赋为进士科主要内容12、科举制度最终被废除的时间是()A.唐朝末年B.宋朝末年C.清朝初年D.清朝末年二、发展题:阅读下面材料,回答问题:材料一唐太宗即位后,大大扩充了国学的规模,扩建学舍,增加学员。

七年级历史下册第4课科举制的创立导学案

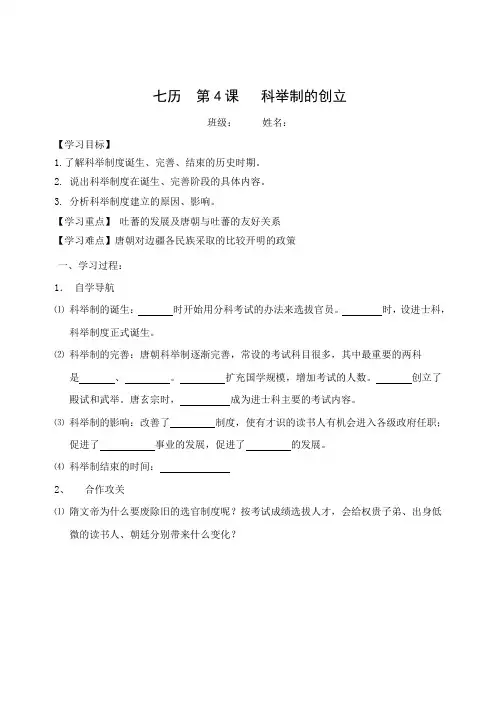

七历第4课科举制的创立班级:姓名:【学习目标】1.了解科举制度诞生、完善、结束的历史时期。

2. 说出科举制度在诞生、完善阶段的具体内容。

3. 分析科举制度建立的原因、影响。

【学习重点】吐蕃的发展及唐朝与吐蕃的友好关系【学习难点】唐朝对边疆各民族采取的比较开明的政策一、学习过程:1.自学导航⑴科举制的诞生:时开始用分科考试的办法来选拔官员。

时,设进士科,科举制度正式诞生。

⑵科举制的完善:唐朝科举制逐渐完善,常设的考试科目很多,其中最重要的两科是、。

扩充国学规模,增加考试的人数。

创立了殿试和武举。

唐玄宗时,成为进士科主要的考试内容。

⑶科举制的影响:改善了制度,使有才识的读书人有机会进入各级政府任职;促进了事业的发展,促进了的发展。

⑷科举制结束的时间:2、合作攻关⑴隋文帝为什么要废除旧的选官制度呢?按考试成绩选拔人才,会给权贵子弟、出身低微的读书人、朝廷分别带来什么变化?⑵你认为科举考试的最大获益者是谁?武则天开创殿试,亲自出题面试举人的意图是什么?如果你是一个准备参加进士考试的举人,得知唐玄宗规定诗赋作为今年考试内容,你会怎样做?在这种规定下,你估计唐朝的文学界、教育界将呈现出怎样的局面?3、达标训练⑴在我国历史上,有这样一位皇帝:开通了一条纵贯南北的大运河;正式设置进士科,按考试成绩选拔人才。

该皇帝是()A 秦始皇B 孝文帝C 隋文帝D 隋炀帝⑵高考作为我国高校选拔人才的主要形式,到2012年已经恢复35年了。

那么,你知道唐朝主要采用什么制度选拔人才吗( )A 世袭制B 禅让制C 科举制D 郡县制⑶在中国封建社会,获取“秀才”“举人”“状元”这些功名的主要途径是()A 参加科举考试 B辛勤劳动致富C 英勇作战建立战功 D经商成为富商巨贾⑷“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映了我国古代比较完备的选拔官员的制度,它是()A 禅让制B 世袭制C 推举制D 科举制⑸魏晋时期,官员大多数从高门权贵子弟中选拔。

到了唐玄宗开元年间,科举出身的宰相占到三分之二。

新人教版七年级历史下册:第4课《科举制的创立》导学案

材料三英国大百科全书中说:“我们所知道的最早的考试制度,是中国采用的选举制度,及其定期举行的考试。”

①材料一反映的 是哪一考试制度?当年,唐太宗看到这种情景时,曾说:“天下英雄,入吾彀中矣。”为什么?

通读课文,把本课不明白的地方画出来

教具学具

挂图

教学方法

合作探究,师生互动探究

教 学过程

教学

环节

学案

导案

(一)

预习

导学

一、阅读教材17页。第一标题“科举制的诞生”完成练习:

1、科举制度在隋朝产 生的背景:魏晋以来,官员大多从各地的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以。许多出身低微但有 的人,却不能到和担任高官。

2、科举制度在隋朝创立的过程:①帝开始用的方法来官员。他令各州人才,参加考试,合格的可以做官。②帝时正式设置,

考核参选者对时事的看法,按选拔人才。我国正式诞生。

3、科举制度的作用:门第不高的读书人,可以凭做官;选拔的,也从到。

二、阅读教材18页,第二标题“科举制的完善”,完成练习:

1、唐朝科举制逐渐完善,常设的考试科目很多,以、两科最重要。

C.唐朝社会文学艺术繁荣D.唐朝重视教育事业的发展

引导学生小组内讨论,教师标整合(围绕学习目标,以知识树、图表等形式,自主梳理形 成知识网络)

1、隋文帝开始用()的方法选拔官员

2、()正式设置进士科。

3、唐朝科举逐渐完善,常设的科目很多,以()()两科最重要。

情感态度价值观:通过本课内容的学习,认识到科举制度的出现是中国古代选官制度的历史进步,是隋唐繁荣的因素之一,符合当时 社会发展的需要。

七年级历史下册 第4课 科举制的创立导学案2 新人教版

第4课 科举制的创立一、学习目标、重点、难点学习目标1.掌握科举制的诞生及发展完善的知识。

2.全面理解科举制的影响。

重难点重点:科举制度的创立和逐渐完善的过程,尤其是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝的作用。

难点:如何客观评价科举制度正反两方面的作用及其对中外的深远影响。

二、知识概览图三、新课导引 “春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

”这是诗人孟郊考中进士后,为表达得意心情写的诗句。

唐朝社会对科举考试十分重视,当时人们把榜上题名、高中科举者美称“登龙门”,还举行曲江盛宴,宴会过后,众进士还到大慈恩寺雁塔题名,以示荣耀。

【思考讨论】右面这幅图片和上面这两句小诗,都与科举制度有关。

你知道科举制度是怎样产生的,又是如何完善的,给中国社会的发展带来怎样的影响?此后又经历了怎样的发展历史?四、教材精华(一)知识链接1.科举制的诞生(1)创建人:隋文帝。

(2)创建时间:隋朝。

(3)主要内容:①隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员。

他令各州推举人才,参加考试,合格的可以做官。

②隋炀帝时正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

我国科举制度正式诞生。

2.科举制的完善科举制度在唐朝时逐渐完善;唐朝常设的考试科目很多,以进士和明经两科最重要。

武则天时,开始殿试,设武举。

唐玄宗时,诗赋成为进士科主要的考试内容。

3.科举制的影响(1)科举制改善了用人制度,使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职。

科举制使处于社会中下层有能力科举制的创立 隋文帝开始分科考试 隋炀帝时正式设置进士科 科举制的诞生——隋朝 武则天:开始殿试,设立武举 唐玄宗:诗赋成为进士科主要的考试内容 完善科举制的关键人物 科举制的影响 对新罗的影响 对日本的影响 对邻国的影响 各级政府任职 科举制促进了教育事业的发展,士人用功读书的风气盛行 科举制也促进了文学艺术的发展,尤其因为进士科重视考 唐朝科举制逐渐完善 唐朝科举考试科目最重要的是进士和明经两科 国内影响 科举制的完善的读书人进入社会上层,获得施展才能的机会,提高了他们的政治地位,有利于缓解社会矛盾。

【2020最新】七级历史下册第4课科举制的创立导学案新人教版

教学资料范本【2020最新】七级历史下册第4课科举制的创立导学案新人教版编辑:__________________时间:__________________内容标准:了解隋唐科举制度的主要内容学习重点:科举制度创立和逐渐完善过程学习难点:科举制度的影响及评价预习指导:通读课本,勾画并记忆以下知识点:(1)科举制诞生的背景、时间、科目、相关人物及作用(2)科举制完善的时间、科目及相关人物(3)科举制的影响。

【知识梳理】(15分钟独立完成)㈠科举制的诞生1、科举制度在隋朝产生的背景:魏晋以来,官员大多从各地的子弟中选拔。

权贵子弟无论优劣,都可以。

许多出身低微但有的人,却不能到和担任高官。

2、科举制度在隋朝创立的过程:①帝开始用的方法来官员。

他令各州人才,参加考试,合格的可以做官。

②帝时正式设置,考核参选者对时事的看法,按选拔人才。

我国正式诞生。

3、科举制度的作用:门第不高的读书人,可以凭做官;选拔的,也从到。

㈡科举制的完善1、唐朝科举制逐渐完善,常设的考试科目很多,以、两科最重要________、、、是完善科举制的关键人物。

2、①时重视人才的和。

②时大力提倡,开创_________ 和。

③时成为主要的考试内容,亲自面试。

㈢科举制度的影响1、科举制改善了,使得有的读书人有机会进入任职。

2、科举制促进了,士人用功读书的。

3、科举制也促进了,尤其因为进士科重视考,大大有利于的繁荣。

4、科举制度在我国社会延续了年,直到才被废除。

【学习探索】(深入学习,学以致用)1、阅读下面材料:材料一:唐朝时,由于应举者多,录取名额少,50岁能考中进士的人,还算年轻,被看作“少进士”,终身不第的居大多数。

“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”,形象地刻画出进士登第的难度。

材料二:唐太宗常到国子学、太学视察,关心学校教学。

在他支持下,增筑校舍1200间,增加生员至326.0人。

于是,国学之内八千余人,“国学之盛,近古未有”,长安由此成了国内教育中心和文化传播基地。

人教版七年级历史下册第四课 科举制的创立导学案

第四课科举制的创立课型:新课时间:【教学目标】1.知识与能力⑴通过本课学习,使学生了解科举制度在隋唐时期产生和完善的主要情况,了解它给隋唐社会带来的影响。

⑵通过讨论隋朝创立科举制度的原因,按考试成绩选拔人才带来的变化,科举制度的影响等问题,培养学生从具体历史事实引出结论的能力。

通过采用小组讨论的方式,培养学生共同学习、互相促进的能力。

2.过程与方法教法:指导预习,问题设置指导课前预习工作:将班级学生分成几个小组,采用分组合作的方法做好预习工作。

第一组:了解隋唐以前我国采取什么选官方法。

第二组:查阅相关资料。

了解科举考试究竟怎样考。

一个普通读书人怎样才会成为进士。

第三组:找出课文中提到哪几位人物是通过科举考试当上官的,并尽可能多地了解哪些历史人物是通过科举考试当上官的,如岳飞、司马光等。

第四组:排练一个短剧小品(1分钟以内)“看榜文”。

学法:阅读、讨论、探究、合作学习3.情感态度与价值观引导学生认识科举制度的出现是中国古代选官制度的历史进步,是隋唐繁荣的因素之一,符合当时社会发展的需要,从而使学生认识制度创新是人类社会进步的组成部分。

【教学重、难点】1.重点:科举制度的创立和逐渐完善的过程,尤其是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝的贡献。

2.难点:科举制的作用和影响,并对科举制进行客观评价。

⑴改善了用人制度,对社会发展有进步意义。

A、科考形式是封建时代所可能采取的最公平的人才选拔考试。

B、他扩展了封建国家引进人才的社会层面,扩大了唐朝以后封建统治的阶级基础,为封建统治阶级不断注入新鲜血液。

C、开创了整个社会读书求学的良好风气。

⑵诗赋取士,促进了唐诗和唐文化的发展,造就一批诗人,推动古文运动和传奇小说发展,使唐文学达到很高水平。

⑶在世界文明史上占重要地位。

⑷科举制有进步作用但也隐含弊端。

科举制度使大批知识分子醉心于功名,不愿从事冷静的学术研究和深入的思考,不愿从事对国计民生有实用价值的科学技术研究,一旦科考成功、金榜题名,就逐渐沦为封建统治者的附庸【教学过程】导入新课复习提问:隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗的统治,在用人方面有什么共同点?(注意任用贤才,选拔有才干、有道德的人当官。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一.选择题

1.为改变许多出身地微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官的弊端,采取分科考试的办法来选拔官员开始于()

A.隋文帝时B.唐太宗时

C.隋炀帝时D.武则天时

2.科举制在我国正式诞生是在()

A.隋朝B.唐朝 C.明朝D.秦朝

3.诗赋成为进士科主要的考试内容是在()

A.隋文帝时B.唐太宗时

C.唐玄宗时D.武则天时

4.关于科举制的表述,不正确的是()

A.正式形成于隋炀帝时 B.唐朝时分为明经科和进士科

C.明经科是做高官的主要途径 D.明朝时考试内容限于四书五经

5.科举制度在我国存在的时间和废除的年代是()

A.500多年明朝 B.700多年清朝 C.900多年元朝D.1300多年清朝

6.下列关联错误的一项是()

A。

隋炀帝——分科考试 B。

唐太宗——扩充国学增加学员

C.武则天——殿试、武举 D。

唐玄宗——诗赋为进士科主要内容

7.自隋朝确立科举制度来选拔官员,其意义在于()

①废止过时的选官旧制,将选官、用人权力从地方收回中央。

②体现了真正意义上的公开考试、平等竞争的特性。

③开始突破门第的限制,按考试成绩择优选才。

④中下层有能力的读书人获得了施展才能的机会,提高他们的政治地位,有利于缓解社会矛盾。

A.①②③④B.①②④C.①③④D.①②③

8.门第不高的读书人可以凭才学参政始于()

A.东汉B.明朝 C.唐朝D.隋朝

9.下列对科举制影响的叙述不正确的是()

A.改善了用人制度,使有才学的读书人有机会进入各级政府任职。

B.科举制度从思想上控制了读书人。

C.培养了更多的中华民族的英才。

D.对世界经济的发展产生了深远影响。

10.科举制度与以往选官制度的本质区别,在于()

A.普通读书人可以自愿报名参加官府的考试,扩大了选官的范围。

B.本人要出自高门权贵家庭,要有地方官员和高门权贵的推荐。

C.没有显赫的家庭背景不能做高官,选拔官吏的实权也没有控制在朝廷手中。

D.选拔官吏必须实行世袭制。

11.武则天开创殿试,亲自出题面试举人的根本意图是()

A.使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职。

B.促进了教育事业的发展。

C.鼓励士人用功读书的风气盛行。

D.巩固封建统治。

12.隋文帝废除旧的选官制度的原因是()①为了巩固自己的统治,需要加强中央集权②隋文帝重视文学。

③选拔有真才实学的人做官,才能有效地进行统治。

④使选官实权控制在地方官员手中,扩大地方自主权利。

A.①②③④B.②④C.①③D.①②③

13.下列属于完善科举制度的皇帝是()①唐太宗②隋文帝③唐玄宗④武则天A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③。