人教部编版初中语文中考文言文虚词考点分类总结

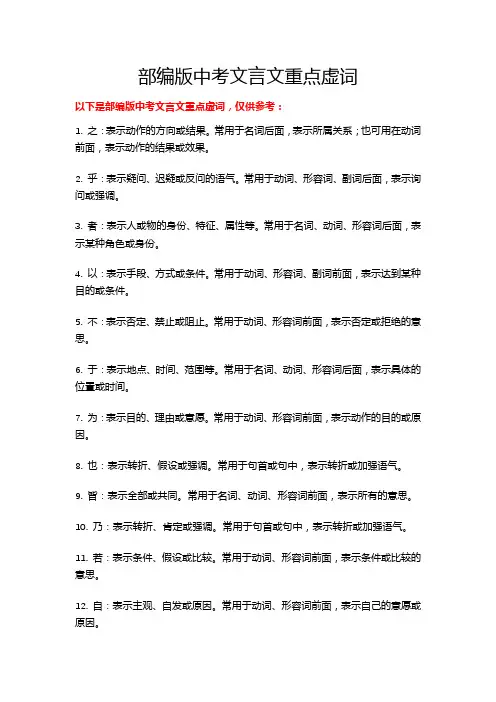

部编版中考文言文重点虚词

部编版中考文言文重点虚词以下是部编版中考文言文重点虚词,仅供参考:1. 之:表示动作的方向或结果。

常用于名词后面,表示所属关系;也可用在动词前面,表示动作的结果或效果。

2. 乎:表示疑问、迟疑或反问的语气。

常用于动词、形容词、副词后面,表示询问或强调。

3. 者:表示人或物的身份、特征、属性等。

常用于名词、动词、形容词后面,表示某种角色或身份。

4. 以:表示手段、方式或条件。

常用于动词、形容词、副词前面,表示达到某种目的或条件。

5. 不:表示否定、禁止或阻止。

常用于动词、形容词前面,表示否定或拒绝的意思。

6. 于:表示地点、时间、范围等。

常用于名词、动词、形容词后面,表示具体的位置或时间。

7. 为:表示目的、理由或意愿。

常用于动词、形容词前面,表示动作的目的或原因。

8. 也:表示转折、假设或强调。

常用于句首或句中,表示转折或加强语气。

9. 皆:表示全部或共同。

常用于名词、动词、形容词前面,表示所有的意思。

10. 乃:表示转折、肯定或强调。

常用于句首或句中,表示转折或加强语气。

11. 若:表示条件、假设或比较。

常用于动词、形容词前面,表示条件或比较的意思。

12. 自:表示主观、自发或原因。

常用于动词、形容词前面,表示自己的意愿或原因。

13. 而:表示转折、并列或递进。

常用于句中,表示两个相对的概念或者递进的意思。

14. 以:表示目的、方式或条件。

常用于动词、形容词、副词前面,表示达到某种目的或条件。

15. 何:表示疑问、迟疑或反问的语气。

常用于动词、形容词、副词前面,表示询问或强调。

16. 若:表示条件、假设或比较。

常用于动词、形容词前面,表示条件或比较的意思。

17. 故:表示原因、结果或解释。

常用于句首或句中,表示原因或解释的意思。

18. 且:表示补充、递进或并列。

常用于句中,表示补充或递进的意思。

19. 其:表示所属关系、代替或引导从句。

常用于名词、动词、形容词后面,表示所属关系或被代替的意思。

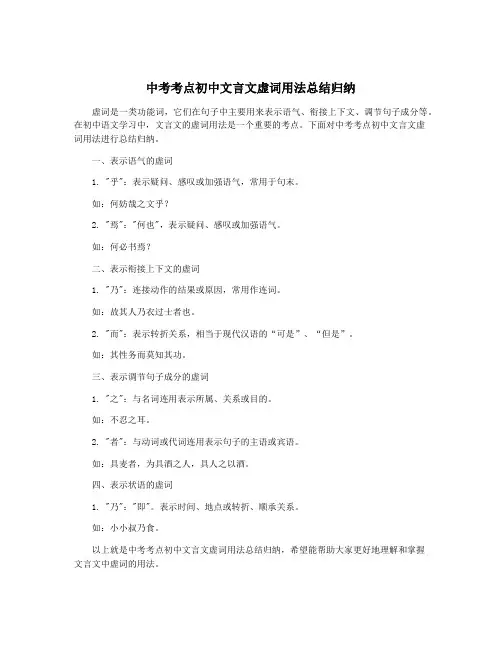

中考考点初中文言文虚词用法总结归纳

中考考点初中文言文虚词用法总结归纳

虚词是一类功能词,它们在句子中主要用来表示语气、衔接上下文、调节句子成分等。

在初中语文学习中,文言文的虚词用法是一个重要的考点。

下面对中考考点初中文言文虚

词用法进行总结归纳。

一、表示语气的虚词

1. "乎":表示疑问、感叹或加强语气,常用于句末。

如:何妨哉之文乎?

2. "焉":"何也",表示疑问、感叹或加强语气。

如:何必书焉?

二、表示衔接上下文的虚词

1. "乃":连接动作的结果或原因,常用作连词。

如:故其人乃衣过士者也。

2. "而":表示转折关系,相当于现代汉语的“可是”、“但是”。

如:其性务而莫知其功。

三、表示调节句子成分的虚词

1. "之":与名词连用表示所属、关系或目的。

如:不忍之耳。

2. "者":与动词或代词连用表示句子的主语或宾语。

如:具麦者,为具酒之人,具人之以酒。

四、表示状语的虚词

1. "乃":"即"。

表示时间、地点或转折、顺承关系。

如:小小叔乃食。

以上就是中考考点初中文言文虚词用法总结归纳,希望能帮助大家更好地理解和掌握

文言文中虚词的用法。

部编版九年级语文文言文虚词汇总

九下10《唐雎不辱使命》

• 1安陵君其许寡人

1表示祈使

• 2受地于先王

语气

• 3安陵君因使唐雎使于秦 • 4以君为长者,故不错意也 • 5安陵君受地于先王而守之 • 6公亦尝闻天子之怒乎

2从 3到 4把 5表顺承 6主谓之间

• 7挺剑而起

7表修饰

• 8长跪而谢之曰

8表修饰

• 9徒以有先生也

9因为

灵也

• 8可计日而待也

1表转折 2的 3在 4以致于 5来 6拿来 7对于 8表修饰

• 9苟全性命于乱世 • 9在

• 10先帝不以臣卑鄙 • 11三顾臣于草庐之中

• 10因为

• 12咨臣以当世之事 • 11到

• 13故临崩寄臣以大事 也

• 12拿

• 14此臣所以报先帝而 • 13把

忠陛下之职分也 • 15以告先帝之灵

• 3乃入见

件事

• 4何以战?

3于是

• 5可以一战

4凭借

• 6公与之乘,战于长勺。 5凭借

• 7公将鼓之

6代指曹刿 在

• 8公将驰之 • 9登轼而望之 • 10望其旗靡

7补充音节 8代指齐军 9表顺承 10代指齐军

21《邹忌讽齐王纳谏》

• 1谓其妻曰

1代词他的

• 2齐国之美丽者也 2的

• 3徐公来,孰视之 3代词代指徐公

11《送东阳马生序》

• 1弗之怠

1代指抄书这件事

• 2以是人多以书假余 2把

• 3久而乃和

3表修饰

• 4以中有足乐者

4因为

• 5未有问而不告,求 5表转折

而不得者也

6代词 代指学生

• 6其业有不精,德有 们

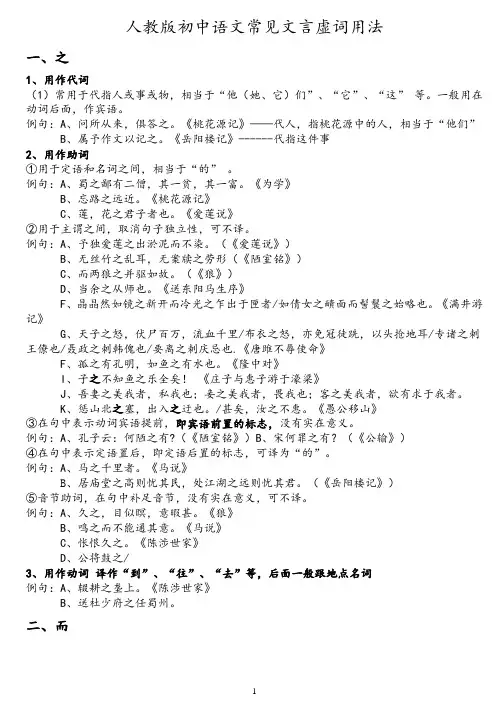

人教版初中语文常见文言虚词用法总结

人教版初中语文常见文言虚词用法一、之1、用作代词(1)常用于代指人或事或物,相当于“他(她、它)们”、“它”、“这”等。

一般用在动词后面,作宾语。

例句:A、问所从来,俱答之。

《桃花源记》——代人,指桃花源中的人,相当于“他们”B、属予作文以记之。

《岳阳楼记》------代指这件事2、用作助词①用于定语和名词之间,相当于“的”。

例句:A、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

《为学》B、忘路之远近。

《桃花源记》C、莲,花之君子者也。

《爱莲说》②用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

例句:A、予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)B、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形(《陋室铭》)C、而两狼之并驱如故。

(《狼》)D、当余之从师也。

《送东阳马生序》F、晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣者/如倩女之靧面而髻鬟之始略也。

《满井游记》G、天子之怒,伏尸百万,流血千里/布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳/专诸之刺王僚也/聂政之刺韩傀也/要离之刺庆忌也.《唐雎不辱使命》F、孤之有孔明,如鱼之有水也。

《隆中对》I、子之不知鱼之乐全矣!《庄子与惠子游于濠梁》J、吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我者。

K、惩山北之塞,出入之迂也。

/甚矣,汝之不惠。

《愚公移山》③在句中表示动词宾语提前,即宾语前置的标志,没有实在意义。

例句:A、孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)B、宋何罪之有?(《公输》)④在句中表示定语置后,即定语后置的标志,可译为“的”。

例句:A、马之千里者。

《马说》B、居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)⑤音节助词,在句中补足音节,没有实在意义,可不译。

例句:A、久之,目似瞑,意暇甚。

《狼》B、鸣之而不能通其意。

《马说》C、怅恨久之。

《陈涉世家》D、公将鼓之/3、用作动词译作“到”、“往”、“去”等,后面一般跟地点名词例句:A、辍耕之垄上。

《陈涉世家》B、送杜少府之任蜀州。

二、而主要作连词用,连结词与词,短语与短语,句子与句子,表示前后两部分的并列、承接、转折、递进、修饰等关系。

初中语文中考文言虚词知识讲解(代词+副词+介词+连词+助词)

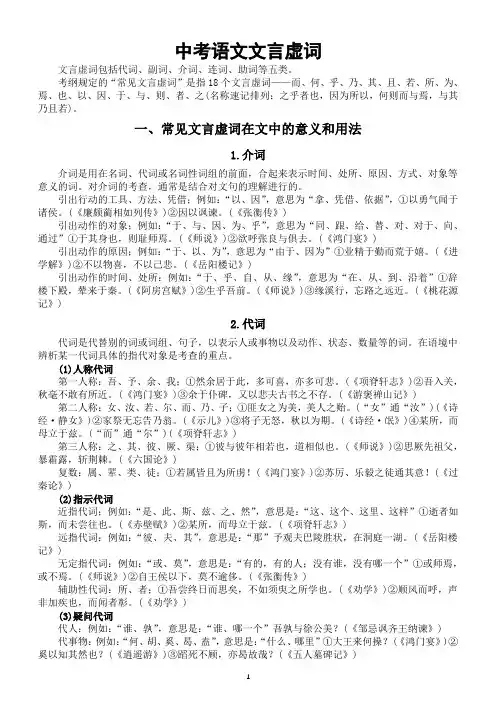

中考语文文言虚词文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词等五类。

考纲规定的“常见文言虚词”是指18个文言虚词——而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之(名称速记排列:之乎者也,因为所以,何则而与焉,与其乃且若)。

一、常见文言虚词在文中的意义和用法1.介词介词是用在名词、代词或名词性词组的前面,合起来表示时间、处所、原因、方式、对象等意义的词。

对介词的考查,通常是结合对文句的理解进行的。

引出行动的工具、方法、凭借;例如:“以、因”,意思为“拿、凭借、依据”,①以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》)②因以讽谏。

(《张衡传》)引出动作的对象;例如:“于、与、因、为、乎”,意思为“同、跟、给、替、对、对于、向、通过”①于其身也,则耻师焉。

(《师说》)②欲呼张良与俱去。

(《鸿门宴》) 引出动作的原因;例如:“于、以、为”,意思为“由于、因为”①业精于勤而荒于嬉。

(《进学解》)②不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)引出动作的时间、处所:例如:“于、乎、自、从、缘”,意思为“在、从、到、沿着”①辞楼下殿,辇来于秦。

(《阿房宫赋》)②生乎吾前。

(《师说》)③缘溪行,忘路之远近。

(《桃花源记》)2.代词代词是代替别的词或词组、句子,以表示人或事物以及动作、状态、数量等的词。

在语境中辨析某一代词具体的指代对象是考查的重点。

(1)人称代词第一人称:吾、予、余、我;①然余居于此,多可喜,亦多可悲。

(《项脊轩志》)②吾入关,秋毫不敢有所近。

(《鸿门宴》)③余于仆碑,又以悲夫古书之不存。

(《游褒禅山记》) 第二人称:女、汝、若、尔、而、乃、子;①匪女之为美,美人之贻。

(“女”通“汝”)(《诗经·静女》)②家祭无忘告乃翁。

(《示儿》)③将子无怒,秋以为期。

(《诗经·氓》)④某所,而母立于兹。

(“而”通“尔”)(《项脊轩志》)第三人称:之、其、彼、厥、渠;①彼与彼年相若也,道相似也。

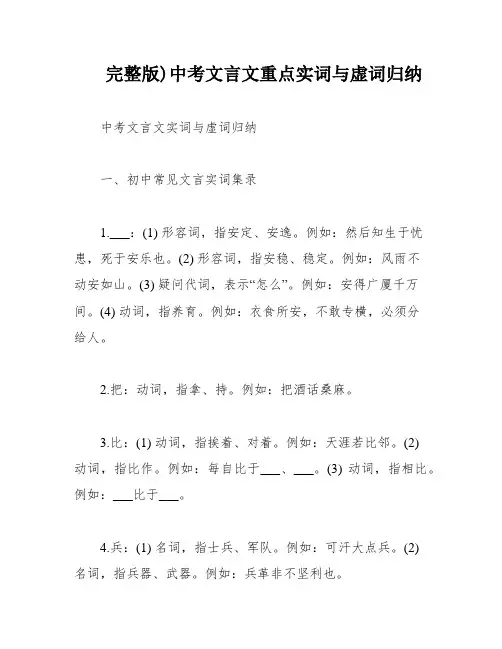

完整版)中考文言文重点实词与虚词归纳

完整版)中考文言文重点实词与虚词归纳中考文言文实词与虚词归纳一、初中常见文言实词集录1.___:(1) 形容词,指安定、安逸。

例如:然后知生于忧患,死于安乐也。

(2) 形容词,指安稳、稳定。

例如:风雨不动安如山。

(3) 疑问代词,表示“怎么”。

例如:安得广厦千万间。

(4) 动词,指养育。

例如:衣食所安,不敢专横,必须分给人。

2.把:动词,指拿、持。

例如:把酒话桑麻。

3.比:(1) 动词,指挨着、对着。

例如:天涯若比邻。

(2)动词,指比作。

例如:每自比于___、___。

(3) 动词,指相比。

例如:___比于___。

4.兵:(1) 名词,指士兵、军队。

例如:可汗大点兵。

(2)名词,指兵器、武器。

例如:兵革非不坚利也。

5.池:(1) 名词,指古代护城河。

例如:城非不高也,池非不深也。

(2) 名词,指水池。

例如:《墨池记》。

6.出:(1) 动词,指出现、露出。

例如:我以日始出时去人近。

(2) 动词,指出去、出来。

例如:不再出现。

(3) 动词,指拿出。

例如:皆出酒食。

(4) 动词,指产生。

例如:江山代有才人出。

7.处:(1) 名词,指地方。

例如:几处早莺争暖树。

(2) 名词,指时候、时间。

例如:乡书何处达?(3) 动词,指处于。

例如:处江湖之远。

8.次:(1) 名词,指层次。

例如:不可计其层次矣。

(2) 动词,指编排。

例如:___、___皆次当行。

(3) 动词,指驻扎、停留。

例如:又间令___之次所旁丛祠中。

9.从:(1) 动词,指跟从、跟随。

例如:择其善者而从之。

(2) 动词,指依从。

例如:乃诈自称公子扶苏、___,从民欲也。

(3) 形容词,指从前的、以前的。

例如:来自楚国的游客。

(4)形容词,指从容。

10.道:(1) 动词,指说。

例如:不足为外人道也。

(2) 名词,指道路。

例如:古道西风瘦马。

(3) 名词,指道德。

例如:伐无道,诛暴秦。

(4) 名词,指规则、正确的方法。

例如:以谘诹善道。

(5) 名词,指学问。

九年级语文文言文虚词实词整理

九年级语文文言文虚词实词整理一、实词。

1. 通假字。

- “故患有所不辟也”中“辟”通“避”,躲避。

- “万钟则不辩礼义而受之”中“辩”通“辨”,辨别。

- “所识穷乏者得我与”中“得”通“德”,感恩、感激;“与”通“欤”,语气词。

- “邹忌修八尺有余”中“有”通“又”,连接整数和零数。

- “必能裨补阙漏”中“阙”通“缺”,缺点。

2. 古今异义。

- 【等死】古义:同样是死。

“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎”;今义:等待死亡。

- 【卒中往往语】古义:到处。

“卒中往往语,皆指目陈胜”;今义:常常。

- 【虽然】古义:即使这样。

“虽然,受地于先王,愿终守之”;今义:表转折关系的连词。

- 【长跪而谢之曰】古义:道歉。

“长跪而谢之曰:‘先生坐!何至于此!’”;今义:感谢。

- 【卑鄙】古义:身份低微,见识短浅。

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”;今义:品质恶劣。

- 【痛恨】古义:痛心、遗憾。

“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”;今义:深切地憎恨。

3. 一词多义。

- 【因为】“先帝不以臣卑鄙”。

- 【用来】“以光先帝遗德”。

- 【把】“故临崩寄臣以大事也”。

- 【做、干】“今为宫室之美为之”。

- 【为了】“乡为身死而不受”。

- 【是】“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”。

4. 词类活用。

- 【大楚兴,陈胜王】“王”,名词用作动词,称王。

- 【尉果笞广】“笞”,名词用作动词,用鞭、杖或竹板打。

- 【天下苦秦久矣】“苦”,形容词的意动用法,以……为苦。

- 【轻寡人与】“轻”,形容词用作动词,轻视。

- 【请广于君】“广”,形容词用作动词,扩充。

- 【亲贤臣,远小人】“亲”“远”,形容词用作动词,亲近、疏远。

- 【攘除奸凶】“奸凶”,形容词用作名词,奸邪凶恶的人。

二、虚词。

1. 之。

- 【助词,的】“此诚危急存亡之秋也”。

- 【宾语前置的标志】“何陋之有”(同样为补充例句)。

- 【代词,代指人、事、物等】“愿陛下亲之信之”。

初中语文中考虚词总结

人教版初中语文文言虚词归纳整理1、而

作连词应用最广,作连词时分类也最复杂。

作疑问代词应用最广

多用作语助词,或介词

分为两三大类——是(判断句标志)or连词(就、却、竟然、才……)or代词(你,你的)

分为两大类——代词(他,那些、其中的……)or表示不同的语气副词(猜测、祈使、反问、让步……)

连词或副词

意思比较杂,下面按照从重要、常见到次要、不常见的顺序列表

用法多,但是非常容易理解和判断

为,本意不多,但可以引申为许多种解释,需要注意联系上下文

几乎只做语气助词,不翻译,只要能区分所表达语气是肯定,感叹还是反诘等就行了。

只能依据文章意思来判断,但是区分不同的词义不难

有许多种意思,几乎是个实词了。

19.部编中考语文常见文言文实词、虚词汇总(古诗文课内篇)

(《核舟记》)

策

记

策勋十二转

(《木兰诗》)

马鞭

执策而临之

(《马说》)

用马鞭驱赶

策之不以其道

(《马说》)

诚

真正,确实

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

(《富贵不能淫》)

诚心

帝感其诚

(《愚公移山》)

实在,确实

此诚危急存亡之秋也

(《出师表》)

诚宜开张圣听

(《出师表》)

臣诚知不如徐公美

(《邹忌讽齐王纳谏》)

旦

早晨

旦辞爷娘去

(《木兰诗》)

每至晴初霜旦

(《三峡》)

第二天

旦日,客从外来

(《邹忌讽齐王纳谏》)

殆

疑惑

思而不学则殆

(《〈论语〉十二章》)

道

讲述

国人道之

(《穿井得一人》)

不足为外人道也

(《桃花源记》)

道路

行天下之大道

(《富贵不能淫》)

独行其道

(《富贵不能淫》)

行道之人弗受

(《鱼我所欲也》)

方法

策之不以其道

见识短浅

先帝不以臣卑鄙

(《出师表》)

兵

军队

可汗大点兵

(《木兰诗》)

士兵

一老河兵闻之

(《河中石兽》)

兵器,武器

锐兵刃

(《周亚夫军细柳》)

将军亚夫持兵揖曰

(《周亚夫军细柳》)

兵甲已足

(《出师表》)

并

一起

而两狼之并驱如故

(《狼》)

二石兽并沉焉

(《河中石兽》)

全,都

黄发垂髫,并怡然自乐

(《桃花源记》)

和,同

具

19.部编中考语文常见文言文实词、虚词汇总(古诗文课内篇)

从乡之先达执经叩问

(《送东阳马生序》 )

当余之从师也

(《送东阳马生序》 )

小惠未遍,民弗从也

(《曹刿论战》 )

战则请从

(《曹刿论战》 )

溯洄从之,道阻且长

(《蒹葭》)

自

便舍船,从口入

(《桃花源记》 )

从小丘西行百二十步

(《小石潭记》 )

旦日,客从外来

(《邹忌讽齐王纳谏》 )

堂房亲属

孤

古时王侯的自称

孤岂欲卿治经为博士邪

(《孙权劝学》 )

幼而无父

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(《大道之行也》 )

唯一

大漠孤烟直

(《使至塞上》 )

股

大腿

屠自后断其股

(《狼》)

故

学过的知识

温故而知新

(《〈论语〉十二章》 )

旧,原来

两狼之并驱如故

(《狼》)

原来的

送儿还故乡

(《木兰诗》)

原因、缘故

公问其故

(《曹刿论战》 )

方七百里

(《愚公移山》 )

方圆

今齐地方千里

(《 邹 忌 讽 齐 王 纳

谏》)

芳

花

芳草鲜美

(《桃花源记》 )

野芳发而幽香

(《醉翁亭记》 )

奉

侍奉

今为妻妾之奉为之

(《鱼我所欲也》 )

供给

不知口体之奉不若人也

(《送东阳马生序》 )

接受

奉命于危难之间

(《出师表》)

负

凭借

负势竞上,互相轩邈

(《与朱元思书》 )

(《鱼我所欲也》 )

方法

策之不以其道

(《马说》)

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人教部编版初中语文中考文言文虚词考点分类总结

“之”字

之字可代人事物,定名之间可译“的”;

用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

1.用作代词:可以代人、代物、代事。

代人多是第三人

(它们)。

称。

译为“他”(他们)、“它”

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其

义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)

2.用作助词:

a.结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)

之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)

b.结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:宋何罪之有?(《公输》)

c.结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个

分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。

译时也可省去。

例:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(《隆中对》)

d.音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或

用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,

无义,译时应省去。

例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》)

3.用作动词:可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)

“其”字

;

其字可代我和他,远指近指“这”和“那”

后带数词译“其中”,表示反问译“难道”。

1.用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。

例:妻跪问其故。

2.活用为第一人称。

相当于”我(的)“、”自己(的)。

例:并自为其名。

(《伤仲永》)。

3.在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”

例:其真无马邪?(《马说》)

4.指示代词:相当于“那”“这”之类的词。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》)

5.指示代词:表示“其中的”,后面多为数词。

例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

“以”字

,因为、按照、在、凭、从;

“以”作介词“把、拿、用”

又作连词如同“而”,偶尔通假要分清。

1.作为介词表示凭借,译为“凭、靠”

(《曹刿论战》)例:乃入见。

问:“何以战?”

表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”

例:贫者自南海还,以告富者。

(“以”后省略介词宾语。

)策之不以其道。

表示时间处所,译为“在、从”。

2.作为连词

表示目的译为“来、用来”。

表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

例:不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)

,已经。

表示范围译为“到”,“已”

例:固以怪之矣。

“于”字

于字可译到、在、从,也可翻作对、与、同;

形容词后表比较,动词之后表被动。

1.对,对于。

例:贫者语于富者曰。

2.在,从。

例:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(《出师表》)

3.与,跟,同。

例:身长八尺,每自比于管仲、乐毅。

4.到。

例:指通豫南,达于汉阴。

箕畚运于渤海之尾

5.放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”,有时可

译为“胜过”。

例:生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(《鱼

我所欲也》)

6.被。

例:受制于人

“而”字

而作连词要分清,并列承接与转折;

,状语后头表修饰。

承译“接着”转译“但”

、“和”或不译。

1.表示并列,相当于“而且”、“又”

例:敏而好学,不耻下问。

、“就”或不译。

2.表示承接关系,相当于“而且”、“并且”

例:择其善者而从之,其不善者而改之。

3.表示转折关系,相当于“然而”、“可是”

、“却”

例:人不知而不愠,不亦君子乎?

4.表示修饰关系,即连接动词和状语,相当于“着”、“地”等,或不译。

例:临溪而渔,溪深而鱼肥。

(《醉翁亭记》)。