复旦投毒案(整理精校版)

高校投毒事件

专家说法 要重视生命教育、人格教育、心理教育

“客观而言,投毒案只是一个极端的个案,但如果不真正 重视对学生知识教育之外的生命教育、人格教育、心理教 育,类似的事件还会发生。” 教育说到底是要关注每个 个体的发展。推进这样的教育,首先需要打破单一的分数 评价体系,建立多元的评价体系,引导、鼓励学生做最好 的பைடு நூலகம்己。

2013年4月16日,复旦大学官方微博发布消息说,黄洋经抢救 无效,于4月16日去世。随后,复旦投毒案成为大众讨论热点, 同是名校高材生,室友之间为何闹出人命?一个高调健谈甚至 带点儿骄傲,一个沉默寡言却有点儿自卑,别人很少知道他们 有什么矛盾。

室友悲剧

2003年 因琐事,湘潭大学研究生曾某先在同学周某的茶杯中下大量安 眠药,后在寝室将其勒死。 2004年 云南大学2000级学生马加爵,因打牌口角连杀室友四人。 2004年的10月9日,扬州大学秋水仙碱投毒事件,给受害者武辉一家造 成了常人难以体会的伤害。 2013年 4月16日,南京航空航天大学一大学生因琐事被室友刺死。

正确对待:心理教育是关键 学校应对 研究生比本科生 更易现心理问题

湖南大学辅导员唐老师说,以大学城为例,每个大学几乎每个园区都 设置有心理咨询室,并且每天都有老师值班,湖南大学还开发了网上 预约及心理测评系统,学生可以随时预约心理咨询及自我测评,学校 每年都会通过该系统对全校学生进行网络心理测评,并对测评结果进 行跟踪和处理。 中南大学从2002年开始,每年对新生都会有一次心理健康监测,对监 测结果中显示有心理疾病隐患的学生进行重点关注和疏导, 还建立了 研究生“朋辈互助队”。一名研究生曾经患抑郁症休学一年,返校后, “互助队”三名同学成了他的好朋友,各有分工。一年后,这名同学 走出阴霾顺利毕业。 “学业任务重,就业压力大,交友圈子窄,经济负担重,情感困惑多, 实际上研究生比本科生更容易出现心理问题。”中南大学研究生工作 部部长白毅表示,建立长效的疏导机制非常必要。

复旦投毒案

林森浩的权利和义务

先赋角色:儿子 弟弟(哥哥) 研究生 自致角色:黄洋舍友 未来医生

角色扮演 角色技能

角色扮演:是处于某一地位的人的实际行 为。 角色实践:一个在复杂的情境中行动的过 程。

扮演 角色期待

家人:林森浩青春期很懂事、很孝顺,没有一般孩子的叛逆。而林森浩优 异的成绩和内向的性格也没有让家人操心过,是家人眼中的“乖乖仔”

而他也因食下自己种下的恶果,走向了不归路。

悲痛的不止是复旦学子,还有千千万万个父母。 他好学上进,感情之细腻,被女同学称为“妇女之友”;他爱团队活动, 也喜欢远方支教。 而他也想早日挣钱养家,帮扶辛劳的父母;他更想让医院回归成治病救 人给患者以温暖的天堂,让医生回归成最接近上帝的白衣天使。 可他走了。正如他曾写下的:有时分离,是为了更好地重逢。 而他也将为自己的冲动付出惨痛的代价,终将让梦想破裂 青春是那么的美丽。我们,但愿悲剧不再重逢演某 种角色的现象。

角色失调 自我防御

智商高但情商低 心理边境渗透

反身性 移情(非反身性)

从整个案情看,特别是他使用的手段来看,他欲置人于死地的动机和 目的是明确的。比如,在被害人的饮水中投放超剂量的剧毒药物。所 以,只是想恶作剧的说法是站不住脚的。 林森浩嫉妒的是黄洋的活泼热情 要学会理智地表达情绪,而不是压抑不良情绪。学会辩证地、一分为 二地看问题或者学会换位思考、换角度思考问题,这样情绪会随之改 变。最好掌握一两种在关键时候克制自己情绪冲动的方法,如放松方 法中的深呼吸、离开冲突现场、转移注意力等。特别是要意识到在情 绪冲动时不要做决定,更不要采取行动。因为此时自己是不理智的。

邻居:林家两个儿子读书都很用功,尤其是林森浩,从小到大学习成绩一 直都很拔尖,从小到大,从未跟村里的小孩红过脸,打过架。他一向都很 乖巧懂事,也没有年轻人轻浮和狂妄的毛病,待人接物也很有礼貌。最近 几年每次回家,在路上遇到我们这些长辈,他都很主动跟我们打招呼。 中学老师:并没有感觉他的性格有什么怪异之处,只是相对文静,很少主 动跟老师打招呼,平时也不喜欢跟同学们打闹。 中学同学:林森浩比较腼腆,平时对陌生人的话会少点,但和朋友相处还 是挺健谈。他不是一个斤斤计较的人,也发生过与同学不愉快的事,吵吵 架很正常,一两天就过了,然后也是有说有笑。脾气确实有点古怪 大学同学:他对自己的智力应该比较有信心,有一定表现力,但我感觉他 似乎一直不受重视,有点自卑。

复旦投毒案的稿子

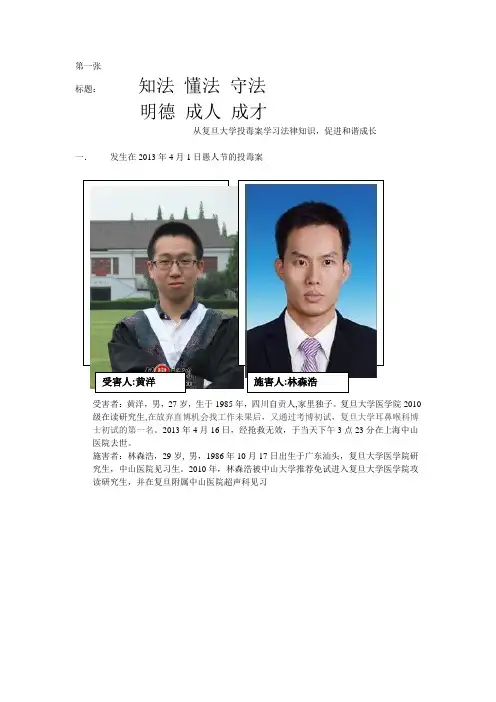

第一张标题:知法懂法守法明德成人成才------从复旦大学投毒案学习法律知识,促进和谐成长一.发生在2013年4月1日愚人节的投毒案受害者:黄洋,男,27岁,生于1985年,四川自贡人,家里独子。

复旦大学医学院2010级在读研究生,在放弃直博机会找工作未果后,又通过考博初试,复旦大学耳鼻喉科博士初试的第一名。

2013年4月16日,经抢救无效,于当天下午3点23分在上海中山医院去世。

施害者:林森浩,29岁, 男,1986年10月17日出生于广东汕头,复旦大学医学院研究生,中山医院见习生。

2010年,林森浩被中山大学推荐免试进入复旦大学医学院攻读研究生,并在复旦附属中山医院超声科见习第二张二.复旦大学投毒案发生后的司法进程(用纵坐标来表示,旁边配图)2013年4月16日,林森浩涉及黄洋中毒死亡案,警方初步认定他存在重大作案嫌疑被刑拘;2013年4月25日,上海市黄浦区人民检察院以涉嫌故意杀人罪对林森浩依法批准逮捕;2013年11月27日,复旦投毒案开审,林森浩当庭供认起诉书指控他采用投毒方法致黄洋死亡的事实;2014年2月18日,复旦投毒案一审宣判,嫌疑人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身;2014年12月8日,复旦投毒案在上海市高院第五法庭二审,林森浩辩称自己没有杀人动机;2015年12月7日,最高法下发核准林森浩死刑裁定书。

2015年12月10日,林森浩父亲因缺少死刑核准裁定书未能成功申请抗诉。

2015年12月11日,林森浩被依法执行死刑。

一审:2014年2月18日上海市第二中级人民法院以故意杀人罪判处林森浩死刑。

第三张三.复旦投毒案中的适用法律中新网2月18日电据中央电视台新闻中心官方微博“央视新闻”消息,上海市第二中级人民法院今天对"复旦投毒案"依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

问题一:何为故意杀人罪?故意杀人罪,是指故意非法剥夺他人生命的行为,其犯罪构成要件包括:1、犯罪主体:达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。

复旦投毒案专题知识

这人旳家教绝对有严重问题,只看重学习好不好,根本看不见其 人品早就已经腐烂不堪了。我敢断定和林类似旳学生目前大有人 在,只但是不是每个人都能轻易拿到那瓶毒药旳。

教授

过于功利旳社会环境让我们忽视最基本健康人格旳培 养,灌输仇恨旳不良风气让心浮气躁旳青年人心胸狭 隘,缺乏容人之量。从亲密室友到下毒伤人,该反思 旳不但是教育,也应该是涵盖整个漫长旳小朋友、青 少年至青年期,从学校到家庭和社会,哪一环都有份 儿。

判处被告人林森浩死刑,剥夺政治权利终身旳刑事裁定。 2023.1.8 二审宣判 上海市高级人民法院对复旦学生林森浩投毒案二审公开宣判:驳回上 诉,维持原判。 2023.12.8 二审开庭 复旦投毒案在上海市高院第五法庭公开开庭审理。 2023.2.25 提起上诉 林森浩旳二审代理律师唐志坚正式受委托向法院提起上诉。 2023.5.7 复旦学生联名信 复旦177名学生联名信寄往上海市高院,祈求法院不要判林森浩

9、对于从犯,应该从轻、减轻处分或者免除处分。 10、对于被胁迫参加犯罪旳,应该按照他旳犯罪情节减轻处分或者免除处分。 11、假如被教唆旳人没有犯被教唆旳罪,对于教唆犯,能够从轻或者减轻处分。 12、犯罪后来自动投案,如实供述自己旳罪行旳,是自首。对于自首旳犯罪分子,能 够从轻或者减轻处分。其中,犯罪较轻旳,能够免除处分。 13、犯罪嫌疑人虽不具有前两款要求旳自首情节,但是如实供述自己罪行旳,能够从 轻处分;因其如实供述自己罪行,防止尤其严重后果发生旳,能够减轻处分。 14、犯罪分子有揭发别人犯罪行为,查证属实旳,或者提供主要线索,从而得以侦破 其他案件等立功体现旳,能够从轻或者减轻处分;有重大立功体现旳,能够减轻或者免 除处分。 15、行贿人在被追诉前主动交待行贿行为旳,能够减轻处分或者免除处分。

复旦投毒案

复旦投毒案一.案件背景2013年11月27日,林森浩在上海市第二中级人民法院庭审上承认投毒行为,林森浩表示:在2013年3月29日自己与同学一起做实验,想起了上次实验中留下来的药品。

正好当天在宿舍,黄洋和其他同学调侃说到愚人节快到了,想做个节目整人。

林森浩当时看黄洋笑得很得意,又想起曾听说其他学校也有过用毒来整人的事,就在心里暗想先投毒“整”黄洋,而投毒是为了给受害人开个愚人节玩笑,让他难受些。

然而根据警方通报,林某杀人是因与黄洋琐事引起不和,投毒舍友。

二.调查分析毒物来源2013年11月27日,在上海市第二中级人民法院的庭审中,林森浩表示,有了“整”黄洋的想法后,于2013年3月31日找到同学吕鹏,准备向其要曾经做实验时用过的N-二甲基亚硝胺。

从吕鹏处拿到实验室钥匙后,林森浩把装有75毫升N-二甲基亚硝胺的药瓶和一支已经吸了约2毫升N-二甲基亚硝胺的注射器拿走。

当天下午5点多,林森浩返回寝室,同寝的黄洋和葛俊琦均不在,林森浩就把所有药液都倒进饮水机。

投毒剂量公诉机关认为,林森浩把至少30毫升二甲基亚硝胺注入饮水机,超致人死亡剂量10倍以上。

二甲基亚硝胺口服致死剂量为37mg/KG,黄洋体重应为60KG左右,所以理论致死剂量为2220mg,也就是2.22克。

根据百科,二甲基亚硝胺的密度为1.01 g/mL,按照林投毒的剂量50ml计算,总计投毒量为50.5克。

饮水机的水罐实际容量为19L,也就是19000克。

由于二甲基亚硝胺极易溶于水,可以视为完全混合,混合液体的毒物含量为2.658克/L。

所以即便是完全混合,只需口服835ml混合液体,就可达到致死剂量。

以上是完全依据理论数据进行的计算,而实际情况与理论是有所出入的。

其一,林是将药剂直接置于水槽内而非饮水机水瓶内,饮水机工作的原理是先出水槽内存水,再由水瓶内引入水至水槽备用。

故水槽内毒物无法与水瓶内存水发生混合,只能与水槽内备用水发生混合。

其二,如果只计算水槽内存水混合,那么饮水机出口端的含毒物混合水中,毒物含量应远高于理论中2.658克/升。

【最新文档】林森浩案例-优秀word范文 (12页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==林森浩案例篇一:复旦大学投毒案案例分析复旦大学投毒案案例分析一、案情介绍201X年,复旦大学上海医学院201X级硕士研究生黄洋中毒身亡,而涉嫌投毒的犯罪嫌疑人恰恰是被害人舍友林森浩。

名校、投毒,这两个元素组合起来的案件新闻迅速引发全社会关注。

4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对林森浩批准逮捕。

11月27日,法院开庭审理此案,林森浩称自己看不惯黄洋,决定投毒出于愚人节整人想法。

201X年2月18日上午10点半,该案在上海市第二中级人民法院依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

25日上午,被告人林森浩委托辩护律师正式向上海二中院提起上诉。

二、关键点分析林某用他以前写过论文研究过的毒药来下毒存在疑点,而且作为亲密无间的室友,他要是真想害黄某他有很多机会,他竟然选择了往饮水机里投毒,这样怎么看他都会成为嫌疑最大的人。

而且退一万步讲,就算他选了这种笨透了的谋杀方式,他都不知道在黄某已经毒发后好好清洗一下饮水机么,还让警方事后查出了毒药的成分。

还有那个短信,不是说专家们都束手无策不知道是什么中毒,没有那个短信就没人知道黄是什么中毒,甚至根本不会有人觉得是有人投毒,应该只是深谙这种毒的特性,怀疑室友是中了这种毒,想要救室友一命,又怕惹祸上身才匿名发了这个短信。

又或者根本那个短信就不是他发的。

黄某不是喝完水后还怕室友喝了“过期的水”生病清洗了水桶,只有三个人住的寝室,而除了黄、林的第三个人又是不怎么住寝室的,那黄某担心“喝过期水生病”的不正是林某么,试问如果黄、林之间只是“表面上没有矛盾”,黄某用不用做到这个份上。

三、结论14年2月18日上午10点半,上海市第二中级人民法院对"复旦投毒案"依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

复旦大学大学生投毒事件

篇一:《关于复旦大学投毒事件的分析》摘要近年来,因大学生同学关系处理不当,发生的矛盾没有很好地化解。

出现了比如马加爵杀室友;复旦大学研究生毒杀室友;南航学霸玩游戏不愿开门引发口角,一刀捅死室友……现在网络上也掀起发“感谢室友不杀之恩”帖子的小浪潮。

室友杀人起因说来简单至极,多是些生活琐事,却发展到杀人,毁了别人也毁了自己。

由此看来,大学生心理健康问题需要提前预防。

大学生自身要学会解决自己的心理问题,同时社会各界需要引导大学生走上正确的道路。

关键字同学矛盾心理健康大学生复旦大学投毒事件引发了社会对室友关系的关注和思考。

一些在大学从事学生工作的老师反映,每学期都有学生因为宿舍关系处理不好而提出换宿舍的要求。

记者采访发现,生活习惯冲撞、缺乏深入交流、不良竞争心理,是导致宿舍关系紧张的三大原因。

2020年3月31日中午,林决定下毒。

目标是他的室友、复旦大学医学院研究生黄洋。

此时,复旦大学医学院西苑20号楼421室里没有其他人。

林取出试剂瓶,里边是从实验室偷带回来的N-二甲基亚硝胺溶液。

这是一种浅黄色油状液体,高毒、无味,易溶于水。

这瓶致命的毒药,林储藏已久。

毒药被注入寝室门边饮水机的水槽,致死的将不再是大鼠。

直至今日,在与林有过长期接触的人中间,也少有人能够相信林会毒杀室友。

黄洋病发入院后,作为实习医师,林还给黄洋做了B超;黄洋的父亲赶到上海后,在寝室留宿,与林共处一晚,他回忆,林神色自若。

其实连警方也一直困惑于林投毒的动机。

在被警察带走后,林对投毒过程供认不讳,但对动机一直闪烁其词。

林曾对警方自称投毒是一个愚人节玩笑,令办案人员很难采信。

还有一种接近办案人员的消息称,林自称听见黄洋和另一名室友谋划愚人节要戏耍自己,于是抢先报复。

但林至少向警方提及一次与饮水机有关的争执。

南方周末记者从可靠渠道了解到,林与黄洋及另一位室友葛林(化名)曾因水票起过争执。

黄和葛提出三人平摊购买桶装纯净水的费用,但林拒绝了,他提出,自己喝得少,平摊的方式不合理。

案例分析 复旦投毒

案例分析复旦投毒案,指2013年4月上海复旦大学上海医学院研究生黄洋遭他人投毒后死亡的案件。

犯罪嫌疑人林森浩是受害人黄洋的室友,投毒药品为剧毒化学品N-二甲基亚硝胺。

2014年2月18日,上海市第二中级人民法院一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

2015年1月8日,上海市高级人民法院终审维持原判:因故意杀人罪被判死刑。

林森浩与黄洋均为复旦大学上海医学院2010级硕士研究生,分属不同的医学专业。

2010年8月起,林森浩入住复旦大学某宿舍楼421室。

一年后,黄洋调入该寝室。

之后,林因琐事对黄不满,逐渐怀恨在心。

2013年3月29日,林森浩在大学宿舍听黄洋和其他同学调侃说愚人节即到,想做节目整人。

林森浩看到黄洋笑得很得意,便联想起其他学校用毒整人的事件,便计划投毒“整”黄洋,让同学难受。

2013年3月31日中午,复旦大学2010级硕士研究生林森浩将其做实验后剩余并存放在实验室内的剧毒化合物带至寝室,注入饮水机槽。

2013年4月1日早上,与林森浩同寝室的黄洋起床后接水喝,饮用后便出现干呕现象,最后因身体不适入院.2013年4月11日,上海市公安局文化保卫分局接复旦大学保卫处对黄洋中毒事件报案,上海警方接报后立即组织专案组开展侦查。

经现场勘查和调查走访,锁定黄洋同寝室同学林某有重大作案嫌疑,当晚依法对林某实施刑事传唤。

2013年4月12日,林某被警方依法刑事拘留。

2013年4月16日下午,黄洋经抢救无效,于当天下午3点23分在上海某某医院去世.警方表示,在该生宿舍饮水机内剩余的水中检验出某些含剧毒化学成分,认定其寝室室友林某有作案嫌疑.2013年4月19日下午,上海警方正式以涉嫌故意杀人罪,向检察机关提请逮捕复旦大学“4·1”案犯罪嫌疑人林某。

2013年4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对复旦大学“4·1”案犯罪嫌疑人林某依法批准逮捕。

2013年5月5日,黄洋父母给复旦大学校长杨玉良写亲笔信,质疑学校推诿避责,官僚作风。

复旦大学投毒案

我们的建议

个人方面 人无完人,学会包容。 简单沟通,解决矛盾。 学会倾诉,学会分享。

学校方面 重要药剂应有设专门看管人员。 开展心理辅导和及时的心理疏导。

被告人林森浩辩称,其只是出于“愚人节”作弄黄洋的动机而实施投 毒,没有杀害黄洋的故意。辩护人对起诉书指控不持异议,但提出林 森浩系间接故意杀人,到案后能如实供述罪行,有认罪表现,建议对 其依法从轻处罚。

最终,法院判决被告人林森浩犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权

利终身。

2014年12月8日,备受关注的复旦大学投毒案二 审在上海市最高人民法院第五法庭开庭。被告人

专家评论

中国青少年心理卫生专业委员会副主任、华中师范大学心理学院 教授郑晓边表示,一些大学生缺乏人际交往能力是连日来高校死 伤事件频频出现的一个重要原因,这背后是长期以来相关教育的 缺失。无论是学生自身还是学校、社会,都应该尽快亡羊补牢。 此外,郑晓边建议,设置相应的服务机构,对大学生提供危机干 预,及时为大学生提供心理疏导方面的帮助。

经过在看守所几个月时间的反思以及练习,我越来越坚信性格可以改 变,命运可以改变,需要练习,不断地练习。我相信你们也会同意我的这 个观点的。

世上没有后悔药,过去的也永远地成为了过去。既然我无法让黄洋复 活,我就只能等待结果。如果我最终仍然不能改判,希望你们不要过分伤 心,好好地活在当下,展望未来!

对不起!你们都受罪了。我祝福你们:爸妈、大姐、二姐、弟弟、妹 妹、姐夫、妹夫,还有我的好朋友———鑫源。鑫源在改变命运的道路上 会越来越成功的。对了,还有五叔,您辛苦了,以前我不懂事,希望您不 要见怪。呵呵,祝福你们,我的亲人朋友们!

复旦投毒案讲诉

案情回顾

案件经过:

2013年4月16日下午,黄洋经抢救无效,于当天下午3点23分在上海某 某医院去世。警方表示,在该生宿舍饮水机内剩余的水中检验出某些 含剧毒化学成分,认定其寝室室友林某有作案嫌疑。 2013年4月19日下午,上海警方正式以涉嫌故意杀人罪,向检察机关 提请逮捕复旦大学“4·1”案犯罪嫌疑人林某。 2013年4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对复旦大学“4·1” 案犯罪嫌疑人林某依法批准逮捕。 2013年10月30日,上海市第二中级人民法院披露,市检察院二分院对 嫌疑人林某的公诉已被该院正式受理,公诉方指控涉案人林某以投毒 方式故意杀人。

案件争议

是否是故意??

本事件中,法院将林某的行为定性为故意杀人罪。但是同时想到: 饮水机是宿舍的全体室友所用,另一个室友当时也住在宿舍中。如果 如林某所述:他是想“整”黄洋,那么,他是否考虑到另一个室友的 安全?所以判决文书上应该有这样几个问题需要论证清楚,以说明“故 意杀人罪”中的“故意”。并以此来告诉世人 -------- 你不应该触犯 法律,以及在触犯法律后应该怎么做。 1、林某杀人的动机来自于哪里? 2、林某在投放药物的时候,其主观上是否清楚,喝下掺入这些药物的 水,会致人死命? 3、林某是否分析了饮水机里有多少水,以及这些水能够溶解多少药物 ? 4、药品是被放入饮水机里的,平时使用这个饮水机的人都有谁? 5、黄洋中毒后,林某一直没有说出黄洋中毒的原因。那么林某为何没 有说出真相 ?是否故意不说,以追求黄洋死亡的后果 ;或者还是基于其 他什么样的考虑。

注:“有专门知识的证人”做出的书面意见和当庭的意见,不属

于刑事诉讼法规定的鉴定意见,应该是作为对鉴定意见的质证意见, 不能单独作为定案依据。

类似案件

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

复旦投毒案

素材汇编

0320 1856

是指2015年4月上海医学院研究生遭他人投毒后的。

该案件发生于复旦大学枫林校区中,犯罪嫌疑人为被害人室友林森浩,[1]投毒药品为剧毒化学品N二甲基亚硝胺。

2015年2月18日上午在一审,人林森浩犯故意罪被判,剥夺权利终身。

[2]

社会评论

媒体评论

新华视点评论:复旦大学研究生遭投毒,警方基本认定其室友嫌疑。

这实在令人扼腕。

对法律没有应有的敬畏,缺乏一种对生命的爱惜,缺乏足够的理性才会有如此行为。

生命是最可宝贵的,任何理由在生命面前都显得苍白无力。

生存和竞争的压力再大,人也应有底线。

有外在知识无内在约束,教育应反思。

评论:培养人才,有知识更要有德性;大学教育,重学术更要重人格。

让学生懂得去爱,去尊重,去包容,才能避免悲剧重演。

中国青年报评论:对于复旦大学生投毒的个案进行连篇累牍的报道和解读,并把板子都打到大学屁股上的评论,并不一定妥当。

首先,中国大学的学生这么多,发生一两件投毒案,从概率上来看很小。

其次,这些个案的主因,往往都是施害者的一时冲动或长期的心理扭曲所致,而非大学的教育和管理。

如把它当做一个典型案例,没完没了地报道、评论,搞得大家紧张兮兮,使得同学之间都要互相提防,就得不偿失了。

[18]

专家评论

对于复旦大学投毒事件,北京大学教授钱理群曾评论道:“我们的一些大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’,他们高智商、世俗、善于表演、懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。

”

中国青少年心理卫生专业委员会副主任、华中师范大学心理学院教授郑晓边表示,一些大学生缺乏人际交往能力是连日来高校死伤事件频频出现的一个重要原因,这背后是长期以来相关教育的缺失。

无论是学生自身还是学校、社会,都应该尽快亡羊补牢。

此外,郑晓边建议,设置相应的服务机构,对大学生提供危机干预,及时为大学生提供心理疏导方面的帮助。

[19]。