刑法总则认识错误练习

刑法错题

BC是很容易排除的,而第285条(非法侵入计算机信息系统罪),它指的是:“违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的……”其侵入范围具有特定性,相对狭窄。故D也不选。

您的答案:B,C,D √

答案解析:本题考点是不同条件下一次减刑的幅度。根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二条的规定,对有期徒刑罪犯在刑罚执行期间,符合减刑条件的减刑幅度为:如果确有悔改表现的,或者有立功表现的,一般一次减刑不超过一年有期徒刑;如果确有悔改表现并有立功表现,或者有重大立功表现的,一般一次减刑不超过两年有期徒刑。被判处十年以上有期徒刑的罪犯,如果悔改表现突出的,或者有立功表现的,一次减刑不得超过两年有期徒刑;如果悔改表现突出并有立功表现,或者有重大立功表现的,一次减刑不得超过三年有期徒刑。故选BCD。

参考答案:A,B,C

您的答案:A,B ×

答案解析:犯罪的预备形态

犯罪预备是指行为人为实施犯罪创造条件的行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪停止形态。对于犯罪预备应注意两点:(1)犯罪预备只存在于犯罪着手之前,在这个阶段存在的停止形态如果是由于行为人意志之外的原因造成的,成立犯罪预备,如果是行为人自愿停止的,则成立犯罪中止。(2)在故意犯罪的过程中,只能存在一个犯罪停止形态。即犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂、犯罪既遂这几者之间是不能并存的。由此我们可以对本题作出判断。首先,A选项表述的是共同犯罪中的预备情形(如为同案犯实施犯罪而预备),B选项的内容即是犯罪预备概念所表达的内容,因而均是正确的。在犯罪预备阶段由于停止的原因不同可能成立犯罪预备和犯罪中止两种情形,因而C正确。但是,应明确,这两种情形是不能并存的,成立犯罪中止,就不能成立犯罪预备,因而也就不存在同时适用中止和预备两种不同的从宽处罚原则的问题。D选项是错误的。

法考《刑法》复习题集(第4957篇)

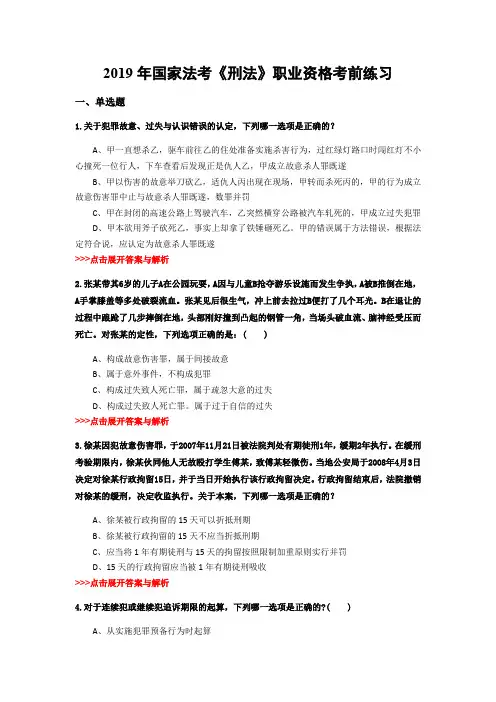

2019年国家法考《刑法》职业资格考前练习一、单选题1.关于犯罪故意、过失与认识错误的认定,下列哪一选项是正确的?A、甲一直想杀乙,驱车前往乙的住处准备实施杀害行为,过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人,下车查看后发现正是仇人乙,甲成立故意杀人罪既遂B、甲以伤害的故意举刀砍乙,适仇人丙出现在现场,甲转而杀死丙的,甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂,数罪并罚C、甲在封闭的高速公路上驾驶汽车,乙突然横穿公路被汽车轧死的,甲成立过失犯罪D、甲本欲用斧子砍死乙,事实上却拿了铁锤砸死乙。

甲的错误属于方法错误,根据法定符合说,应认定为故意杀人罪既遂>>>点击展开答案与解析2.张某带其6岁的儿子A在公园玩耍,A因与儿童B抢夺游乐设施而发生争执,A被B推倒在地,A手掌膝盖等多处破裂流血。

张某见后很生气,冲上前去拉过B便打了几个耳光。

B在退让的过程中踉跄了几步摔倒在地,头部刚好撞到凸起的钢管一角,当场头破血流、脑神经受压而死亡。

对张某的定性,下列选项正确的是:( )A、构成故意伤害罪,属于间接故意B、属于意外事件,不构成犯罪C、构成过失致人死亡罪,属于疏忽大意的过失D、构成过失致人死亡罪。

属于过于自信的过失>>>点击展开答案与解析3.徐某因犯故意伤害罪,于2007年11月21日被法院判处有期徒刑1年,缓期2年执行。

在缓刑考验期限内,徐某伙同他人无故殴打学生傅某,致傅某轻微伤。

当地公安局于2008年4月3日决定对徐某行政拘留15日,并于当日开始执行该行政拘留决定。

行政拘留结束后,法院撤销对徐某的缓刑,决定收监执行。

关于本案,下列哪一选项是正确的?A、徐某被行政拘留的15天可以折抵刑期B、徐某被行政拘留的15天不应当折抵刑期C、应当将1年有期徒刑与15天的拘留按照限制加重原则实行并罚D、15天的行政拘留应当被1年有期徒刑吸收>>>点击展开答案与解析4.对于连续犯或继续犯追诉期限的起算,下列哪一选项是正确的?( )A、从实施犯罪预备行为时起算B、从着手实行犯罪时起算C、从犯罪行为终了之日起算D、从犯罪行为既遂时起算>>>点击展开答案与解析5.甲欲前往张某家中盗窃。

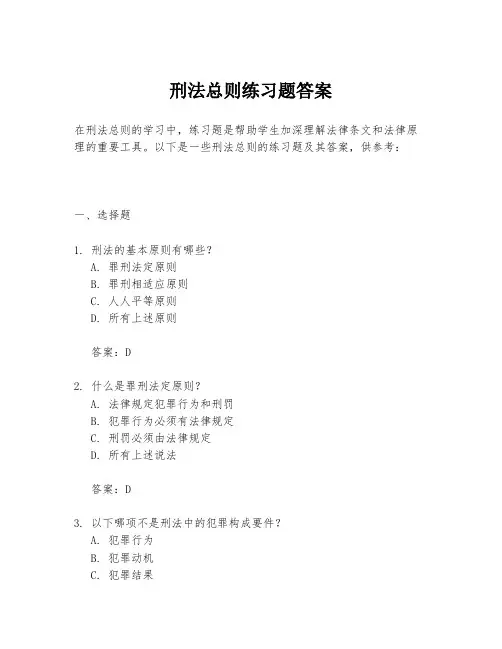

刑法总则练习题答案

刑法总则练习题答案在刑法总则的学习中,练习题是帮助学生加深理解法律条文和法律原理的重要工具。

以下是一些刑法总则的练习题及其答案,供参考:一、选择题1. 刑法的基本原则有哪些?A. 罪刑法定原则B. 罪刑相适应原则C. 人人平等原则D. 所有上述原则答案:D2. 什么是罪刑法定原则?A. 法律规定犯罪行为和刑罚B. 犯罪行为必须有法律规定C. 刑罚必须由法律规定D. 所有上述说法答案:D3. 以下哪项不是刑法中的犯罪构成要件?A. 犯罪行为B. 犯罪动机C. 犯罪结果D. 犯罪主体答案:B二、判断题1. 刑法的适用范围是普遍的,即对所有犯罪行为都有约束力。

答案:正确2. 犯罪行为的主观方面可以是过失,也可以是故意。

答案:正确3. 犯罪的既遂是指犯罪行为已经完成,但不一定产生了犯罪结果。

答案:错误三、简答题1. 简述犯罪的主观方面和客观方面的区别。

答案:犯罪的主观方面指的是犯罪人实施犯罪行为时的心理状态,包括故意和过失。

故意是指犯罪人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生的心理状态。

过失是指犯罪人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,但由于疏忽大意没有预见,或者虽然预见但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理状态。

犯罪的客观方面则是指犯罪行为的外在表现,包括行为、结果和因果关系等。

2. 什么是正当防卫?正当防卫的条件是什么?答案:正当防卫是指为了保护国家利益、公共利益、本人或者他人的人身、财产等合法权益,对正在进行的非法侵害行为采取的防卫行为。

正当防卫的条件包括:(1)非法侵害行为正在进行;(2)防卫行为是为了制止非法侵害;(3)防卫行为的对象是非法侵害者;(4)防卫行为没有超出必要的限度。

四、案例分析题案例:张三在夜晚回家途中,发现有人正在偷窃他的自行车。

张三立刻上前制止,并在争斗中不慎将小偷打伤。

问题:张三的行为是否构成正当防卫?为什么?答案:张三的行为构成正当防卫。

因为张三发现小偷正在偷窃他的自行车,即非法侵害行为正在进行。

第一轮 (刑法)刑法总则测试题

司互群0901号文件刑法总则模拟测试题注意:本试卷全部为不定项选择题,每题2分,共计40分1.关于法律解释,下列说法错误的是()A.将非法侵入住宅罪的“侵入”解释为不仅包括非法侵入,还包括要求退出、拒不退出。

这种解释是合理的扩大解释B.第241条第2款:“收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第236条(强奸罪)的规定定罪处罚。

”其中的“性关系”解释为仅指性交行为。

这种解释是合理的缩小解释C.刑法第67条第2款:“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

”其中的“强制措施”解释为“包括治安拘留、司法拘留”,因为有利于被告人,尽管是类推解释,但是被允许D.第315条破坏监管秩序罪:“依法被关押的罪犯,有下列破坏监管秩序行为的,构成破坏监管秩序罪:……。

”其中的“罪犯”类推解释为包括犯罪嫌疑人和被告人,是被允许的2.甲与乙有世仇,甲对乙说:“过几天我会杀了你。

”为了防备,乙自制一把猎枪。

一日半夜,乙听见自家院外有声响,遂提枪出门,发现大门口的草垛后面蹲着一个人影,乙认为是甲躲在那里,便朝人影开了一枪。

结果将在此拉大便的丙打死。

乙的行为属于()A.意外事件 B.故意杀人罪 C.打击错误 D.对象认识错误3.关于不作为犯,下列说法错误的是()A扳道工张三因为睡着了没有扳道,造成车祸,成立铁路运营安全事故罪,是过失的不作为犯B 李四在盗掘古墓葬时,将他人房屋挖垮,主人陷落呼救,李四故意不救助致人死亡。

李四在成立盗掘古墓葬罪的同时,还成立不作为的故意杀人罪C 母亲看到自己的婴儿啼哭,能够给予喂养,因为嫌弃是女儿故意不予喂养,婴儿饿死。

母亲成立不作为的故意杀人罪D 王五带领邻居小孩去水库游泳,小孩溺水,王五能够救助去不予救助,小孩溺水身亡。

王五因为只是邻居大叔而非小孩父亲,所以无罪4.下列行为哪些选项成立犯罪未遂?A.张某欲杀死邻居刘明,一日张某将刘明骗到自家房中,将其反锁在屋中。

刑法总则试题

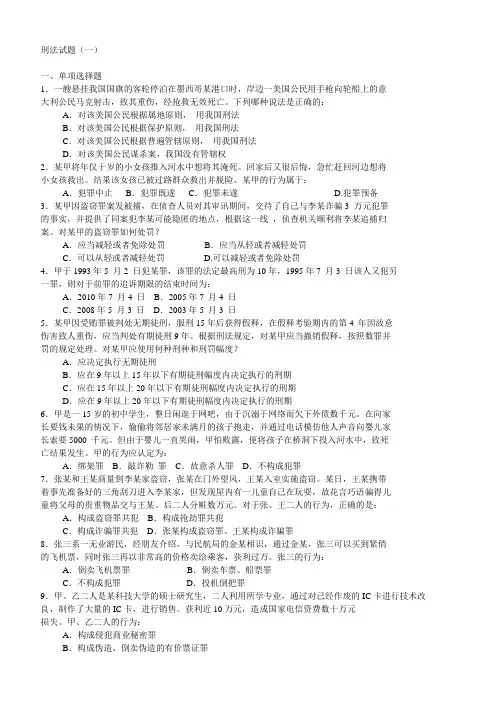

刑法试题(一)一、单项选择题1.一艘悬挂我国国旗的客轮停泊在墨西哥某港口时,岸边一美国公民用手枪向轮船上的意大利公民马克射击,致其重伤,经抢救无效死亡。

下列哪种说法是正确的:A.对该美国公民根据属地原则,用我国刑法B.对该美国公民根据保护原则,用我国刑法C.对该美国公民根据普遍管辖原则,用我国刑法D.对该美国公民谋杀案,我国没有管辖权2.某甲将年仅十岁的小女孩推入河水中想将其淹死。

回家后又很后悔,急忙赶回河边想将小女孩救出。

结果该女孩已被过路群众救出并脱险。

某甲的行为属于:A.犯罪中止B.犯罪既遂C.犯罪未遂 D.犯罪预备3.某甲因盗窃罪案发被捕,在侦查人员对其审讯期间,交待了自己与李某诈骗3 万元犯罪的事实,并提供了同案犯李某可能隐匿的地点,根据这一线,侦查机关顺利将李某追捕归案。

对某甲的盗窃罪如何处罚?A.应当减轻或者免除处罚B.应当从轻或者减轻处罚C.可以从轻或者减轻处罚 D.可以减轻或者免除处罚4.甲于1993年5 月2 日犯某罪,该罪的法定最高刑为10年,1995年7 月3 日该人又犯另一罪,则对于前罪的追诉期限的结束时间为:A.2010年7 月4 日B.2005年7 月4 日C.2008年5 月3 日D.2003年5 月3 日5.某甲因受贿罪被判处无期徒刑,服刑15年后获得假释,在假释考验期内的第4 年因故意伤害致人重伤,应当判处有期徒刑9年。

根据刑法规定,对某甲应当撤销假释,按照数罪并罚的规定处理。

对某甲应使用何种刑种和刑罚幅度?A.应决定执行无期徒刑B.应在9年以上15年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期C.应在15年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期D.应在9年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期6.甲是一15岁的初中学生,整日闲逛于网吧,由于沉溺于网络而欠下外债数千元。

在向家长要钱未果的情况下,偷偷将邻居家未满月的孩子抱走,并通过电话模仿他人声音向婴儿家长索要5000 千元。

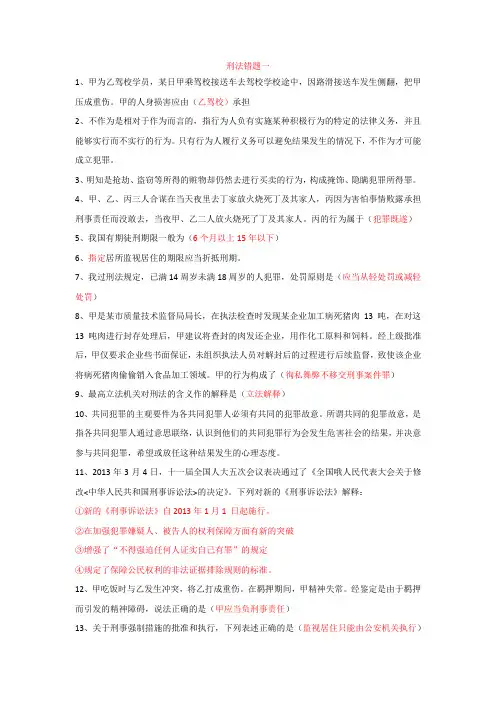

刑法错题一

刑法错题一1、甲为乙驾校学员,某日甲乘驾校接送车去驾校学校途中,因路滑接送车发生侧翻,把甲压成重伤。

甲的人身损害应由(乙驾校)承担2、不作为是相对于作为而言的,指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务,并且能够实行而不实行的行为。

只有行为人履行义务可以避免结果发生的情况下,不作为才可能成立犯罪。

3、明知是抢劫、盗窃等所得的赃物却仍然去进行买卖的行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

4、甲、乙、丙三人合谋在当天夜里去丁家放火烧死丁及其家人,丙因为害怕事情败露承担刑事责任而没敢去,当夜甲、乙二人放火烧死了丁及其家人。

丙的行为属于(犯罪既遂)5、我国有期徒刑期限一般为(6个月以上15年以下)6、指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。

7、我过刑法规定,已满14周岁未满18周岁的人犯罪,处罚原则是(应当从轻处罚或减轻处罚)8、甲是某市质量技术监督局局长,在执法检查时发现某企业加工病死猪肉13吨,在对这13吨肉进行封存处理后,甲建议将查封的肉发还企业,用作化工原料和饲料。

经上级批准后,甲仅要求企业些书面保证,未组织执法人员对解封后的过程进行后续监督,致使该企业将病死猪肉偷偷销入食品加工领域。

甲的行为构成了(徇私舞弊不移交刑事案件罪)9、最高立法机关对刑法的含义作的解释是(立法解释)10、共同犯罪的主观要件为各共同犯罪人必须有共同的犯罪故意。

所谓共同的犯罪故意,是指各共同犯罪人通过意思联络,认识到他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果,并决意参与共同犯罪,希望或放任这种结果发生的心理态度。

11、2013年3月4日,十一届全国人大五次会议表决通过了《全国哦人民代表大会关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》。

下列对新的《刑事诉讼法》解释:①新的《刑事诉讼法》自2013年1月1 日起施行。

②在加强犯罪嫌疑人、被告人的权利保障方面有新的突破③增强了“不得强迫任何人证实自己有罪”的规定④规定了保障公民权利的非法证据排除规则的标准。

刑法总则认识错误练习

A.甲本欲电话诈骗乙,但拨错了号码,对接听电话的丙实施了诈骗,骗取丙大量财物。

甲的行为属于对象错误,成立诈骗既遂B.甲本欲枪杀乙,但由于未能瞄准,将乙身旁的丙杀死。

无论根据什么学说,甲的行为都成立故意杀人既遂C.事前的故意属于抽象的事实认识错误,按照法定符合说,应按犯罪既遂处理D.甲将吴某的照片交给乙,让乙杀吴,但乙误将王某当成吴某予以杀害。

乙是对象错误,按照教唆犯从属于实行犯的原理,甲也是对象错误【正确答案】 A【答案解析】选项A正确,选项D错误。

对象错误,是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象体现相同的法益,行为人的认识内容与客观事实仍属于同一犯罪构成的情况。

根据具体符合说和法定符合说,在同一犯罪构成要件内的对象错误,不影响故意犯罪既遂的成立。

选项A中,甲打错电话误将丙当作乙实施了诈骗,并骗取了大量财物,虽然该行为对象错误,但是仍然在同一犯罪构成要件内,应认定为诈骗罪既遂。

选项D中,乙属于对象认识错误,但甲不属于对象错误,甲属于打击错误。

选项B错误。

甲欲枪杀乙,因未瞄准而将丙杀死,属于打击错误。

对于打击错误,具体符合说与法定符合说的认定不同。

法定符合说认为,甲在主观上有杀人故意,客观上也导致他人死亡,成立故意杀人罪既遂。

具体符合说认为客观事实与行为人的主观认识没有形成具体的符合,因此甲对乙承担杀人未遂的责任,对丙承担过失致人死亡的责任,二者属想象竞合犯,择一重罪处罚。

选项C错误。

抽象的事实认识错误,是指行为人所认识的事实与现实所发生的事实,分别属于不同的犯罪构成。

事前的故意,是指行为人误认为第一个行为已经造成结果,出于其他目的实施第二个行为,实际上是第二个行为才导致预期的结果出现的情况。

就事前故意而言,行为人主观意图实施的犯罪与实际实施的犯罪罪名相同,并未超出同一个犯罪构成,因此是具体的事实认识错误,而非抽象的事实认识错误。

甲为杀害仇人林某在偏僻处埋伏,见一黑影过来,以为是林某,便开枪射击。

历年试分类解释(刑法总则),含答案及难题详解

历年试分类解释(刑法总则),含答案及难题详解刑法总则总述刑法分则历来是刑法试题的重点,几乎占了刑法分数的70%,而且考试所涉及到的几乎囊括了所有的刑法总论知识点。

所以,在复习的时候一定要认真把总论部分弄懂弄透。

这个复习辅导我个人认为最好9月份以后再看。

对所有知识点我都没有详细讲解,这里的理解留给大家自己看书解决,当然对于一些相对难的我会做简单的解说。

另外,这些不完全包括所有的历年试题,基本都是以选择题为主。

至于其他题型我个人认为都是在选择题的基础上一种转化,只要理解了其它题目都是一样做的。

我认为,做这样一种归类主要的目的是要大家掌握每个知识点,了解考试会怎么样出题目,至于大题的解答,更多是一个方法问题。

我将另外讲解。

如果大家对这样的归类有什么意见,希望大家提出来,因为这是我第一次做这个归类,肯定有很多不完善的地方。

所有的题目我都没有给出答案,而且所有的选择题都是不定选择题,这样可以加大一些难度。

如果有人或者大家一起来作出一个答案或者另外找出答案帖上来,我会很是感激的哦。

:)一、刑法的基本原则包括罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则,罪责刑相适应原则。

基本上属于记忆的题目,主要是要注意如何认定题目中给出的例子属于那一项原则。

历年试题:1、我国刑法规定的基本原则包括(A,B,D )。

[2000]A、罪刑法定原则B、刑法面前人人平等原则C、以事实为根据,以法律为准绳原则D、罪责刑相适应原则2、判断题(本题共10小题,每小题1分,满分10分;正确的打√,错误的打×,填在答题纸相应位置上)[2001]罪责自负、主观与客观相统一、惩办与宽大相结合,是我国刑法明文规定的三项基本原则(X)3、我国刑法所明文规定的刑法基本原则有(A,C,D )。

A.罪刑法定原则B.以事实为根据,以法律为准绳原则C.刑法面前人人平等原则D.罪责刑相适应原则二、刑法的效力(包括空间、时间效力)刑法的空间效力:指刑法对地和对人的效力,就是刑事管辖权的范围。

刑法总则试题及答案

刑法总则试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题)1. 刑法的基本原则不包括以下哪一项?A. 罪刑法定原则B. 法律面前人人平等原则C. 无罪推定原则D. 罪责自负原则答案:C2. 以下哪一项不是刑法的效力范围?A. 空间效力B. 时间效力C. 个人效力D. 普遍效力答案:D3. 刑法规定的犯罪构成要件包括以下哪一项?A. 犯罪主体B. 犯罪客体C. 犯罪主观方面D. 犯罪客观方面E. 以上都是答案:E4. 以下哪一项不是犯罪的主观方面?A. 故意B. 过失C. 动机D. 目的答案:C5. 以下哪一项不是犯罪的客观方面?A. 犯罪行为B. 犯罪结果C. 犯罪手段D. 犯罪时间答案:D6. 以下哪一项不是犯罪的主体?A. 自然人B. 法人C. 国家机关D. 国家工作人员答案:C7. 以下哪一项不是犯罪的客体?A. 国家利益B. 社会秩序C. 个人权利D. 公共财产答案:B8. 以下哪一项不是犯罪的客观方面的表现?A. 行为B. 结果C. 因果关系D. 行为方式答案:D9. 以下哪一项不是犯罪的主观方面的表现?A. 故意B. 过失C. 动机D. 目的答案:C10. 以下哪一项不是刑法规定的犯罪类型?A. 故意犯罪B. 过失犯罪C. 故意与过失犯罪D. 无罪答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题)1. 以下哪些是刑法的基本原则?A. 罪刑法定原则B. 法律面前人人平等原则C. 无罪推定原则D. 罪责自负原则答案:A B D2. 以下哪些属于刑法的效力范围?A. 空间效力B. 时间效力C. 个人效力D. 普遍效力答案:A B3. 以下哪些是犯罪的构成要件?A. 犯罪主体B. 犯罪客体C. 犯罪主观方面D. 犯罪客观方面答案:A B C D4. 以下哪些不是犯罪的主观方面?A. 故意B. 过失C. 动机D. 目的答案:C D5. 以下哪些不是犯罪的客观方面?A. 犯罪行为B. 犯罪结果C. 犯罪手段D. 犯罪时间答案:D三、判断题(每题1分,共5题)1. 刑法的基本原则包括罪刑法定原则、法律面前人人平等原则、无罪推定原则和罪责自负原则。

刑法总论试题及答案

刑法总论试题及答案一、选择题1. 刑法是国家为了维护社会秩序和公共利益,通过对犯罪行为采取刑罚手段进行施加的一门法律学科。

以下关于刑法的说法,错误的是:A. 刑法是一门实体法B. 刑法是一门公法C. 刑法是指导刑事司法活动的法律规范D. 刑法只涉及对犯罪行为进行制裁的法律规范答案:D. 刑法只涉及对犯罪行为进行制裁的法律规范2. 下列关于刑法的基本原则的表述,错误的是:A. 法无禁止即许可B. 自由原则C. 法无前后不一D. 罪刑法定原则答案:C. 法无前后不一3. 刑法的构成要件包括犯罪的客体要件和犯罪的主体要件。

下列关于犯罪的客体要件的说法,错误的是:A. 犯罪的客体可以是自然人、法人以及其他具有一定社会实在性的主体B. 犯罪的客体可以是具体的个人或者群体C. 被侵害的客体可能是人身权益、财产权益等D. 法定的客体与实定的客体是同义词答案:D. 法定的客体与实定的客体是同义词4. 关于犯罪的主体要件的说法,正确的是:A. 犯罪主体仅限于自然人B. 刑法规定了犯罪主体的心理要件C. 行为人具有刑事责任能力是成为犯罪主体的前提条件D. 非刑事责任能力人不具备犯罪主体的资格答案:C. 行为人具有刑事责任能力是成为犯罪主体的前提条件5. 刑法规定了多种刑罚的种类和适用情形。

以下关于刑罚的说法,错误的是:A. 主刑和副刑是刑罚的两种形式B. 科刑和比刑是刑罚的两种形式C. 刑法规定了社会危险性大的犯罪行为应当实施的主刑和副刑D. 刑法规定了轻刑和重刑的适用情形答案:D. 刑法规定了轻刑和重刑的适用情形二、问答题1. 刑法总论研究的是刑法的基本原则、构成要件和刑罚的适用等内容,请简要介绍刑法总论的作用及意义。

答:刑法总论是刑法的理论基础,具有重要的作用和意义。

首先,刑法总论规定了刑法的基本原则,包括罪刑法定原则、犯罪的客体和主体要件、刑罚的适用等,为刑法实施提供了法律依据。

其次,刑法总论对刑法的构成要件进行了界定和分析,明确了犯罪的概念和成立条件,为刑罚的适用提供了依据。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

殡仪馆美容师甲某,一日见停尸房推进一满身酒气的年轻漂亮女尸,遂起歹意,于是美容师甲某半夜潜入停尸房,对女尸实施了奸淫。不料当甲某起身时却发觉这个女尸悠悠醒来,并见她从上衣口袋里掏出一手机,拨通了110:"喂!110吗?我的丝袜不见了„„" 请问:对于甲的犯罪性质,下列说法正确的是

甲为杀害仇人林某在偏僻处埋伏,见一黑影过来,以为是林某,便开枪射击。黑影倒地后,甲发现死者竟然是自己的父亲。事后查明,甲的子弹并未击中父亲,其父亲患有严重的心脏病,因听到枪声后过度惊吓死亡。关于甲的行为,下列哪一选项是正确的?(2007年试卷二第遂

C.事前的故意属于抽象的事实认识错误,按照法定符合说,应按犯罪既遂处理

D.甲将吴某的照片交给乙,让乙杀吴,但乙误将王某当成吴某予以杀害。乙是对象错误,按照教唆犯从属于实行犯的原理,甲也是对象错误

【正确答案】 A

【答案解析】选项A正确,选项D错误。对象错误,是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象体现相同的法益,行为人的认识内容与客观事实仍属于同一犯罪构成的情况。根据具体符合说和法定符合说,在同一犯罪构成要件内的对象错误,不影响故意犯罪既遂的成立。选项A中,甲打错电话误将丙当作乙实施了诈骗,并骗取了大量财物,虽然该行为对象错误,但是仍然在同一犯罪构成要件内,应认定为诈骗罪既遂。选项D中,乙属于对象认识错误,但甲不属于对象错误,甲属于打击错误。

选项C错误。抽象的事实认识错误,是指行为人所认识的事实与现实所发生的事实,分别属于不同的犯罪构成。事前的故意,是指行为人误认为第一个行为已经造成结果,出于其他目的实施第二个行为,实际上是第二个行为才导致预期的结果出现的情况。就事前故意而言,行为人主观意图实施的犯罪与实际实施的犯罪罪名相同,并未超出同一个犯罪构成,因此是具体的事实认识错误,而非抽象的事实认识错误。

A.甲为使被害人溺死而将被害人推入井中,但井中没有水,被害人被摔死。这是方法错误,甲行为成立故意杀人既遂

B.乙准备使被害人吃安眠药熟睡后将其勒死,但未待实施勒杀行为,被害人因吃了乙投放的安眠药死亡。这是构成要件提前实现,乙行为成立故意杀人既遂

C.丙打算将含有毒药的巧克力寄给王某,但因写错地址而寄给了汪某,汪某吃后死亡。这既不是对象错误,也不是方法错误,丙的行为成立过失致人死亡罪

评析:答案及解析:B 刑法中的认识错误分为事实认识错误和法律认识错误。事实认识错误是指行为人对其行为的性质、手段、对象以及其行为和危害结果之间的因果关系的认识错误。法律认识错误是指行为人在有意识地实施某种行为时,对自己行为的法律性质或法律意义的认识错误。本题中甲“误以为法律并不禁止征得幼女同意后的性交行为”,是对自己行为的法律性质的认识错误,故应选B项。《刑法》第236条第2款规定:“奸淫不满14周岁的幼女,以强奸论,从重处罚。”本题中,甲明知乙只有13周岁,而与乙性交,甲显然构成奸淫幼女罪。值得注意的是,在最高人民检察院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪的补充规定》中,将原来应定奸淫幼女罪的行为,规定认定为强奸罪,奸淫幼女罪的罪已经取消

ID(1827): 甲男明知乙由只有13周岁,误以为法律并不禁止征得幼女同意后的性交行为。于是在征得乙女的同意后与乙女发生了性交。甲的行为属于下列何种情形? A.幻觉犯,不构成奸淫幼女罪 B.法律认识错误,构成奸淫幼女罪 C.对象认识错误,构成奸淫幼女罪 D.客体认识错误,不构成奸淫幼女罪 正确答案:B

选项B说法正确。构成要件的提前实现,是指实际上提前实现了行为人所预想的结果。选项B中的情况就属于犯罪构成的提前实现。

选项C说法错误。丙意图杀害王某而邮寄含有毒药的巧克力,其主观上没有认识错误,其在邮寄时将地址写错而邮寄给了汪某,这里也只是方法的错误而非主观认识的错误,所以丙的行为属于打击错误而不是对象错误。无论是具体符合说还是法定符合说,丙的行为均构成故意杀人罪的既遂。

A. 侮辱尸体罪未遂 B. 侮辱尸体罪既遂 C. 强奸罪未遂 D. 强奸罪既遂

正确答案:A

评析:考察知识点:对象认识错误解析:色男甲误把活人当作尸体侮辱,且两种对象体现不同的社会关系,属于犯罪对象的认识错误,对于甲的认识错误,应该在主客观统一的范围内认定犯罪,故定性为侮辱尸体罪。又因为被奸尸体死而复生,成为对象不能犯,无论如何也不可能即遂,故选A

刑法总则认识错误练习

———————————————————————————————— 作者:

———————————————————————————————— 日期:

A.甲本欲电话诈骗乙,但拨错了号码,对接听电话的丙实施了诈骗,骗取丙大量财物。甲的行为属于对象错误,成立诈骗既遂

B.甲本欲枪杀乙,但由于未能瞄准,将乙身旁的丙杀死。无论根据什么学说,甲的行为都成立故意杀人既遂

本案这种因果关系的错误是具体样态的错误。即,行为人认识到自己的行为会导致他人死亡,事实上其行为也导致了他人死亡。但是,死亡的具体过程和行为人原来打算的不同。因果关系发展的具体样态,不是故意的认识内容。指向同一结果的因果关系发展过程的错误,在构成要件的评价上并不重要。因此,甲成立故意杀人既遂。

关于认识错误的判断,下列哪些选项是错误的?

C.甲构成过失致人死亡罪

D.甲对林某构成故意杀人罪未遂,对自己父亲构成过失致人死亡,应择一重罪处罚

【考点】认识错误中的对象错误和因果关系错误。

【解题思路与常见错误分析】甲的行为属于具体认识错误中的对象错误。其父亲仍然是由于他的故意杀人行为而直接死亡的,因此根据法定符合说,甲的行为仍然成立故意杀人罪既遂。

选项B错误。甲欲枪杀乙,因未瞄准而将丙杀死,属于打击错误。对于打击错误,具体符合说与法定符合说的认定不同。法定符合说认为,甲在主观上有杀人故意,客观上也导致他人死亡,成立故意杀人罪既遂。具体符合说认为客观事实与行为人的主观认识没有形成具体的符合,因此甲对乙承担杀人未遂的责任,对丙承担过失致人死亡的责任,二者属想象竞合犯,择一重罪处罚。

D.丁误将生父当作仇人杀害。具体符合说与法定符合说都认为丁的行为成立故意杀人既遂

【正确答案】 AC

【答案解析】本题考核认识错误。

选项A说法错误。因果关系错误,是指侵害的对象没有错误,但造成侵害的因果关系的发生过程与行为人所预想的发展过程不一致,以及侵害结果推后或者提前发生。

选项A中,甲为了杀死被害人而将被害人推入井中,结果井中无水,被害人被摔死。这属于因果关系错误,而不是方法错误。