初中数学动点题型归纳及解题技巧总结,初中动点题经典例题及答案解析

七年级数学数轴动点题型归纳

七年级数学数轴动点题型归纳

七年级数学中,数轴上的动点问题是一个重要的知识点。

以下是一些常见的题型和解题方法的归纳:

两点距离的通用公式:这是解决数轴上动点问题的基础,需要掌握如何计算数轴上两点之间的距离。

数轴上中点通用公式:这个公式可以帮助我们找到数轴上两点的中点。

数轴上移动点表示的数的通用公式:这个公式可以帮助我们理解数轴上的点如何表示数。

“零值法”化简含有绝对值的代数式:这个方法可以帮助我们简化含有绝对值的代数式。

数轴上三等分点通用公式:这个公式可以帮助我们找到数轴上的三等分点。

数轴上动点中途改变运动方向:这种题型需要我们理解动点在数轴上如何改变运动方向。

数轴上动点中途改变运动速度:这种题型需要我们理解动点在数轴上如何改变运动速度。

数轴上两个动点不同时运动,如何处理:这种题型需要我们理解如何处理数轴上两个动点不同时运动的情况。

初一数学动点问题答题技巧与方法-含答案

初一数学动点问题答题技巧与方法关键:化动为静,分类讨论。

解决动点问题,关键要抓住动点,我们要化动为静,以不变应万变,寻找破题点(边长、动点速度、角度以及所给图形的能建立等量关系等等)建立所求的等量代数式,攻破题局,求出未知数等等。

动点问题定点化是主要思想。

比如以某个速度运动,设出时间后即可表示该点位置;再如函数动点,尽量设一个变量,y尽量用x来表示,可以把该点当成动点,来计算。

步骤:①画图形;②表线段;③列方程;④求正解。

数轴上动点问题数轴上动点问题离不开数轴上两点之间的距离。

为了便于大家对这类问题的分析,首先明确以下几个问题:1.数轴上两点间的距离,即为这两点所对应的坐标差的绝对值,也即用右边的数减去左边的数的差。

即数轴上两点间的距离=右边点表示的数—左边点表示的数。

2.点在数轴上运动时,由于数轴向右的方向为正方向,因此向右运动的速度看作正速度,而向作运动的速度看作负速度。

这样在起点的基础上加上点的运动路程就可以直接得到运动后点的坐标。

即一个点表示的数为a,向左运动b个单位后表示的数为a—b;向右运动b 个单位后所表示的数为a+b。

3.数轴是数形结合的产物,分析数轴上点的运动要结合图形进行分析,点在数轴上运动形成的路径可看作数轴上线段的和差关系。

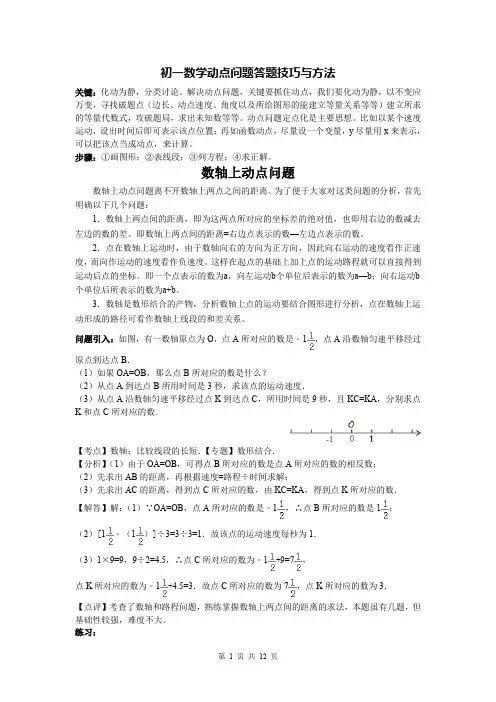

问题引入:如图,有一数轴原点为O,点A所对应的数是﹣1,点A沿数轴匀速平移经过原点到达点B.(1)如果OA=OB,那么点B所对应的数是什么?(2)从点A到达点B所用时间是3秒,求该点的运动速度.(3)从点A沿数轴匀速平移经过点K到达点C,所用时间是9秒,且KC=KA,分别求点K和点C所对应的数.【考点】数轴;比较线段的长短.【专题】数形结合.【分析】(1)由于OA=OB,可得点B所对应的数是点A所对应的数的相反数;(2)先求出AB的距离,再根据速度=路程÷时间求解;(3)先求出AC的距离,得到点C所对应的数,由KC=KA,得到点K所对应的数.【解答】解:(1)∵OA=OB,点A所对应的数是﹣1,∴点B所对应的数是1;(2)[1﹣(1)]÷3=3÷3=1.故该点的运动速度每秒为1.(3)1×9=9,9÷2=4.5,∴点C所对应的数为﹣1+9=7,点K所对应的数为﹣1+4.5=3.故点C所对应的数为7,点K所对应的数为3.【点评】考查了数轴和路程问题,熟练掌握数轴上两点间的距离的求法,本题虽有几题,但基础性较强,难度不大.练习:1.动点A从原点出发向数轴负方向运动,同时,动点B也从原点出发向数轴正方向运动,3秒后,两点相距15个单位长度.已知动点A、B的速度比是1:4 (速度单位:单位长度/秒).(1)求出两个动点运动的速度,并在数轴上标出A、B两点从原点出发运动3秒时的位置;(2)若A、B两点从(1)中标出的位置同时向数轴负方向运动,几秒时,A、B两点到原点的距离恰好相等?例题精讲:例1.已知数轴上有A、B、C三点,分别代表-24,-10,10,两只电子蚂蚁甲、乙分别从A 、C两点同时相向而行,甲的速度为4个单位/秒。

初中数学动点最值问题19大模型+例题详解,彻底解决压轴难题

动点最值问题永远都是中考最难的压轴类题目,很多同学都反应不知道该怎么下手寻找思路。

其实这类题目的题型有限,全部总结归纳就是这19种,希望同学们对每一种都能掌握技巧,再遇见类似的就能及时找到思路。

PS:可下载电子版打印高清版本,链接文末获取!

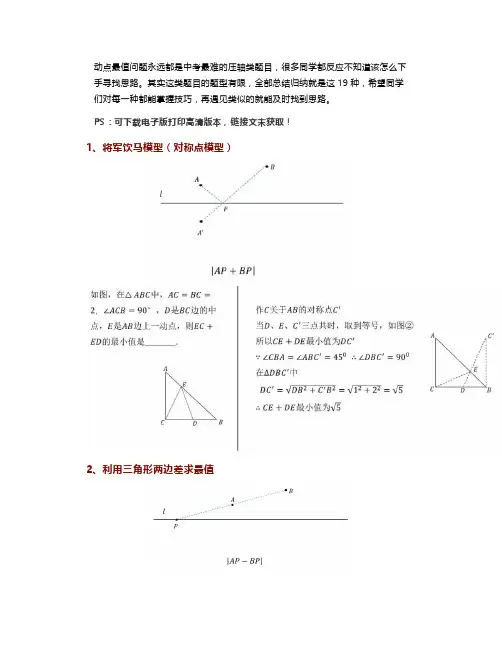

1、将军饮马模型(对称点模型)

2、利用三角形两边差求最值

3、手拉手全等取最值

4、手拉手相似取最值

5、平移构造平行四边形求最小

6、两点对称勺子型连接两端求最小

7、两点对称折线连两端求最小

8、时钟模型,中点两定边求最小值

9、时钟模型,相似两定边求最小值

10、转化构造两定边求最值

11、面积转化法求最值

12、相似转化法求最值

13、相似系数化一法求最值

14、三角函数化一求最值

15、轨迹最值

16、三动点的垂直三角形

17、旋转最值

18、隐圆最值-定角动弦

19、隐圆最值-动角定弦。

「名师讲义」初中数学动点问题全面解析,再难的动点问题也不怕

「名师讲义」初中数学动点问题全面解析,再难的动点问题也

不怕

动点问题一直是中考热点题型,近几年考察探究运动中的特殊性:等腰三角形、直角三角形、相似三角形、平行四边形、梯形、特殊角或其三角函数值、线段或面积的最值问题等,下面就此问题的常见题型作简单介绍。

题型一动点形成的面积问题

1.面积公式:三角形面积用来表示,利用未知数的代数式来表示底和高。

2.面积比等于相似比的平方:面积无法用底和高表示时,利用相似三角形的面积比等于相似比的平方来求解,只需要知道相似比和另一个三角形面积即可表示。

3.相似三角形:当面积公式和面积比等于相似比的平方不能有效解题时,利用相似三角形的比例关系求解。

考查类型1:利用公式法解决动点面积问题

考查类型2:利用面积比等于相似比的平方解决动点面积问题

考查类型3:利用锐角三角比法解决动点面积问题

考查类型4:直线与圆相切问题

考查类型5:圆与圆相切问题;

考查类型6:圆与其他结合问题

考查类型7:动点横竖型相似问题

考查类型8:动点斜线型相似问题

考查类型9:二次相似问题。

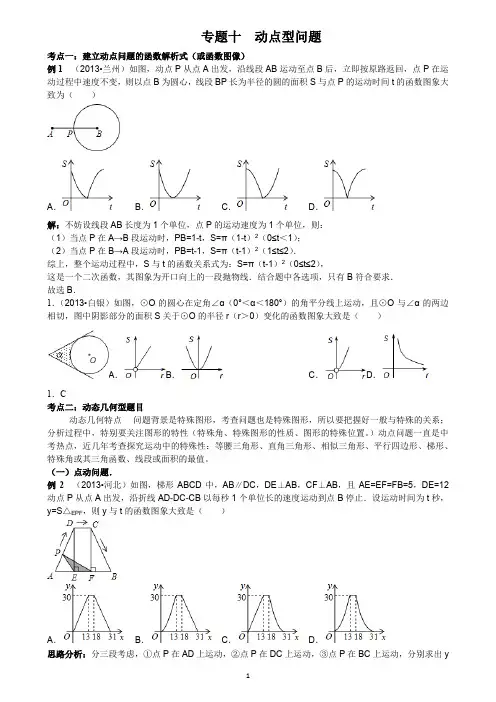

中考动点问题经典题型归类总结附答案

专题十动点型问题考点一:建立动点问题的函数解析式(或函数图像)例1 (2013•兰州)如图,动点P从点A出发,沿线段AB运动至点B后,立即按原路返回,点P在运动过程中速度不变,则以点B为圆心,线段BP长为半径的圆的面积S与点P的运动时间t的函数图象大致为()A.B.C.D.解:不妨设线段AB长度为1个单位,点P的运动速度为1个单位,则:(1)当点P在A→B段运动时,PB=1-t,S=π(1-t)2(0≤t<1);(2)当点P在B→A段运动时,PB=t-1,S=π(t-1)2(1≤t≤2).综上,整个运动过程中,S与t的函数关系式为:S=π(t-1)2(0≤t≤2),这是一个二次函数,其图象为开口向上的一段抛物线.结合题中各选项,只有B符合要求.故选B.1.(2013•白银)如图,⊙O的圆心在定角∠α(0°<α<180°)的角平分线上运动,且⊙O与∠α的两边相切,图中阴影部分的面积S关于⊙O的半径r(r>0)变化的函数图象大致是()A.B.C.D.1.C考点二:动态几何型题目动态几何特点----问题背景是特殊图形,考查问题也是特殊图形,所以要把握好一般与特殊的关系;分析过程中,特别要关注图形的特性(特殊角、特殊图形的性质、图形的特殊位置。

)动点问题一直是中考热点,近几年考查探究运动中的特殊性:等腰三角形、直角三角形、相似三角形、平行四边形、梯形、特殊角或其三角函数、线段或面积的最值。

(一)点动问题.例2 (2013•河北)如图,梯形ABCD中,AB∥DC,DE⊥AB,CF⊥AB,且AE=EF=FB=5,DE=12动点P从点A出发,沿折线AD-DC-CB以每秒1个单位长的速度运动到点B停止.设运动时间为t秒,y=S△EPF,则y与t的函数图象大致是()A.B.C.D.思路分析:分三段考虑,①点P在AD上运动,②点P在DC上运动,③点P在BC上运动,分别求出y与t 的函数表达式,继而可得出函数图象. 解:在Rt △ADE 中,AD=2213AE DE +=,在Rt △CFB 中,BC=2213BF CF +=,①点P 在AD 上运动:对应训练2.(2013•北京)如图,点P 是以O 为圆心,AB 为直径的半圆上的动点,AB=2.设弦AP 的长为x ,△APO 的面积为y ,则下列图象中,能表示y 与x 的函数关系的图象大致是( )A .B .C .D .2.A(二)线动问题例3 (2013•荆门)如右图所示,已知等腰梯形ABCD ,AD ∥BC ,若动直线l 垂直于BC ,且向右平移,设扫过的阴影部分的面积为S ,BP 为x ,则S 关于x 的函数图象大致是( )A.B.C.D.解:①当直线l经过BA段时,阴影部分的面积越来越大,并且增大的速度越来越快;②直线l经过DC段时,阴影部分的面积越来越大,并且增大的速度保持不变;③直线l经过DC段时,阴影部分的面积越来越大,并且增大的速度越来越小;结合选项可得,A选项的图象符合.故选A.对应训练3.(2013•永州)如图所示,在矩形ABCD中,垂直于对角线BD的直线l,从点B开始沿着线段BD匀速平移到D.设直线l被矩形所截线段EF的长度为y,运动时间为t,则y关于t的函数的大致图象是()A.B.C.D.3.A(三)面动问题例4 (2013•牡丹江)如图所示:边长分别为1和2的两个正方形,其中一边在同一水平线上,小正方形沿该水平线自左向右匀速穿过大正方形,设穿过的时间为t,大正方形内去掉小正方形后的面积为s,那么s与t的大致图象应为()A.B.C.D.解:根据题意,设小正方形运动的速度为V,分三个阶段;①小正方形向右未完全穿入大正方形,S=2×2-Vt×1=4-Vt,②小正方形穿入大正方形但未穿出大正方形,S=2×2-1×1=3,③小正方形穿出大正方形,S=Vt×1,分析选项可得,A符合;故选A.对应训练4.(2013•衡阳)如图所示,半径为1的圆和边长为3的正方形在同一水平线上,圆沿该水平线从左向右匀速穿过正方形,设穿过时间为t,正方形除去圆部分的面积为S(阴影部分),则S与t的大致图象为()A.B.C.D.4.A究:当t为何值时,△QMN为等腰三角形?请直接写出t的值.(4)△QMN 为等腰三角形的情形有两种,需要分类讨论,避免漏解.解:(1)∵C (7,4),AB ∥CD ,∴D (0,4).∵sin ∠DAB=22, ∴∠DAB=45°,∴OA=OD=4,∴A (-4,0).设直线l 的解析式为:y=kx+b ,则有4-40b k b =⎧⎨+=⎩, 解得:k=1,b=4,∴y=x+4.∴点A 坐标为(-4,0),直线l 的解析式为:y=x+4.(2)在点P 、Q 运动的过程中:①当0<t≤1时,如答图1所示:过点C 作CF ⊥x 轴于点F ,则CF=4,BF=3,由勾股定理得BC=5.过点Q 作QE ⊥x 轴于点E ,则BE=BQ•cos ∠CBF=5t•35=3t . ∴PE=PB -BE=(14-2t )-3t=14-5t ,S=12PM•PE=12×2t×(14-5t )=-5t 2+14t ; ②当1<t≤2时,如答图2所示:过点C、Q分别作x轴的垂线,垂足分别为F,E,则CQ=5t-5,PE=AF-AP-EF=11-2t-(5t-5)=16-7t,S=12PM•PE=12×2t×(16-7t)=-7t2+16t;③当点M与点Q相遇时,DM+CQ=CD=7,即(2t-4)+(5t-5)=7,解得t=167.当2<t<167时,如答图3所示:MQ=CD-DM-CQ=7-(2t-4)-(5t-5)=16-7t,S=12PM•MQ=12×4×(16-7t)=-14t+32.(3)①当0<t≤1时,S=-5t2+14t=-5(t-75)2+495,∵a=-5<0,抛物线开口向下,对称轴为直线t=75,∴当0<t≤1时,S随t的增大而增大,∴当t=1时,S有最大值,最大值为9;②当1<t≤2时,S=-7t2+16t=-7(t-87)2+647,∵a=-7<0,抛物线开口向下,对称轴为直线t=87,∴当t=87时,S有最大值,最大值为647;③当2<t<167时,S=-14t+32∵k=-14<0,∴S随t的增大而减小.又∵当t=2时,S=4;当t=167时,S=0,∴0<S<4.综上所述,当t=87时,S有最大值,最大值为647.(4)△QMN为等腰三角形,有两种情形:①如答图4所示,点M在线段CD上,MQ=CD-DM-CQ=7-(2t-4)-(5t-5)=16-7t,MN=DM=2t-4,由MN=MQ,得16-7t=2t-4,解得t=209;②如答图5所示,当点M运动到C点,同时当Q刚好运动至终点D,此时△QMN为等腰三角形,t=125.故当t=209或t=125时,△QMN为等腰三角形.对应训练5.(2013•长春)如图①,在▱ABCD中,AB=13,BC=50,BC边上的高为12.点P从点B出发,沿B-A-D-A 运动,沿B-A运动时的速度为每秒13个单位长度,沿A-D-A运动时的速度为每秒8个单位长度.点Q从点B出发沿BC方向运动,速度为每秒5个单位长度.P、Q两点同时出发,当点Q到达点C时,P、Q 两点同时停止运动.设点P的运动时间为t(秒).连结PQ.(1)当点P沿A-D-A运动时,求AP的长(用含t的代数式表示).(2)连结AQ,在点P沿B-A-D运动过程中,当点P与点B、点A不重合时,记△APQ的面积为S.求S与t之间的函数关系式.(3)过点Q作QR∥AB,交AD于点R,连结BR,如图②.在点P沿B-A-D运动过程中,当线段PQ 扫过的图形(阴影部分)被线段BR分成面积相等的两部分时t的值.(4)设点C、D关于直线PQ的对称点分别为C′、D′,直接写出C′D′∥BC时t的值.5.解:(1)当点P沿A-D运动时,AP=8(t-1)=8t-8.当0<t<1时,如图①.作过点Q作QE⊥AB于点E.S△ABQ=12AB•QE=12BQ×12,4当0<t≤1时,如图③.∵S △BPM =S △BQM ,∴PM=QM .∵AB ∥QR ,∴∠PBM=∠QRM ,∠BPM=∠MQR ,在△BPM 和△RQM 中PBM QRMBPM MQR PM QM∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BPM ≌△RQM .∴BP=RQ ,∵RQ=AB ,∴BP=AB∴13t=13,解得:t=1当1<t≤83时,如图④.∵BR 平分阴影部分面积,∴P 与点R 重合.34∵S△ABR=S△QBR,∴S△ABR<S四边形BQPR.∴BR不能把四边形ABQP分成面积相等的两部分.综上所述,当t=1或83时,线段PQ扫过的图形(阴影部分)被线段BR分成面积相等的两部分.(4)如图⑥,当P在A-D之间或D-A之间时,C′D′在BC上方且C′D′∥BC时,∴∠C′OQ=∠OQC.∵△C′OQ≌△COQ,∴∠C′OQ=∠COQ,∴∠CQO=∠COQ,∴QC=OC,∴50-5t=50-8(t-1)+13,或50-5t=8(t-1)-50+13,解得:t=7或t=95 13.当P在A-D之间或D-A之间,C′D′在BC下方且C′D′∥BC时,如图⑦.同理由菱形的性质可以得出:OD=PD,∴50-5t+13=8(t-1)-50,解得:t=121 13.∴当t=7,t=9513,t=12113时,点C、D关于直线PQ的对称点分别为C′、D′,且C′D′∥BC.中考真题演练一、选择题1.(2013•新疆)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=60°,BC=2cm,D为BC的中点,若动点E 以1cm/s的速度从A点出发,沿着A→B→A的方向运动,设E点的运动时间为t秒(0≤t<6),连接DE,当△BDE是直角三角形时,t的值为()A.2B.2.5或3.5C.3.5或4.5D.2或3.5或4.51.D2.(2013•安徽)图1所示矩形ABCD中,BC=x,CD=y,y与x满足的反比例函数关系如图2所示,等腰直角三角形AEF的斜边EF过C点,M为EF的中点,则下列结论正确的是()A.当x=3时,EC<EMB.当y=9时,EC>EMC.当x增大时,EC•CF的值增大D.当y增大时,BE•DF的值不变2.D3.(2013•盘锦)如图,将边长为4的正方形ABCD的一边BC与直角边分别是2和4的Rt△GEF的一边GF重合.正方形ABCD以每秒1个单位长度的速度沿GE向右匀速运动,当点A和点E重合时正方形停止运动.设正方形的运动时间为t秒,正方形ABCD与Rt△GEF重叠部分面积为s,则s关于t的函数图象为()A.B.C.D.3.B4.(2013•龙岩)如图,在平面直角坐标系xOy中,A(0,2),B(0,6),动点C在直线y=x上.若以A、B、C三点为顶点的三角形是等腰三角形,则点C的个数是()A.2B.3C.4D.54.B5.(2013•武汉)如图,E,F是正方形ABCD的边AD上两个动点,满足AE=DF.连接CF交BD于点G,连接BE交AG于点H.若正方形的边长为2,则线段DH长度的最小值是.516、如图,在等腰Rt△ABC中,∠C=90°,AC=8,F是AB边上的中点,点D,E分别在AC,BC边上运动,且保持AD=CE.连接DE,DF,EF.在此运动变化的过程中,下列结论:①△DFE是等腰直角三角形;②四边形CDFE不可能为正方形,③DE长度的最小值为4;④四边形CDFE的面积保持不变;⑤△CDE面积的最大值为8.其中正确的结论是()A、①②③B、①④⑤(3)若⊙P与线段QC只有一个交点,请直接写出t的取值范围.6.解:(1)∵A(8,0),B(0,6),8.(2013•宜昌)半径为2cm的与⊙O边长为2cm的正方形ABCD在水平直线l的同侧,⊙O与l相切于点F,DC在l上.(1)过点B作的一条切线BE,E为切点.①填空:如图1,当点A在⊙O上时,∠EBA的度数是;②如图2,当E,A,D三点在同一直线上时,求线段OA的长;(2)以正方形ABCD的边AD与OF重合的位置为初始位置,向左移动正方形(图3),至边BC与OF 重合时结束移动,M,N分别是边BC,AD与⊙O的公共点,求扇形MON的面积的范围.7.解:(1)①∵半径为2cm的与⊙O边长为2cm的正方形ABCD在水平直线l的同侧,当点A在⊙O如图,过O 点作OK ⊥MN 于K ,∴∠MON=2∠NOK ,MN=2NK ,在Rt △ONK 中,sin ∠NOK=2NK NK ON =, ∴∠NOK 随NK 的增大而增大,∴∠MON 随MN 的增大而增大,∴当MN 最大时∠MON 最大,当MN 最小时∠MON 最小,①当N ,M ,A 分别与D ,B ,O 重合时,MN 最大,MN=BD ,∠MON=∠BOD=90°,S 扇形MON 最大=π(cm 2),②当MN=DC=2时,MN 最小,∴ON=MN=OM ,∴∠NOM=60°,S 扇形MON 最小=23π(cm 2), ∴23π≤S 扇形MON ≤π. 故答案为:30°.9.(2013•重庆)已知:如图①,在平行四边形ABCD 中,AB=12,BC=6,AD ⊥BD .以AD 为斜边在平8.解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC=6.在Rt△ADE中,AD=6,∠EAD=30°,∴AE=AD•cos30°=33,DE=AD•sin30°=3,∴△AED的周长为:6+33+3=9+33.(2)在△AED向右平移的过程中:(I)当0≤t≤1.5时,如答图1所示,此时重叠部分为△D0NK.∵DD0=2t,∴ND0=DD0•sin30°=t,NK=ND0•tan30°=3t,∴S=S△D0NK=12ND0•NK=12t•3t=32t2;(II)当1.5<t≤4.5时,如答图2所示,此时重叠部分为四边形D0E0KN.∵AA0=2t,∴A0B=AB-AA0=12-2t,∴A0N=12A0B=6-t,NK=A0N•tan30°=33(6-t).∴S=S四边形D0E0KN=S△ADE-S△A0NK=12×3×33-12×(6-t)×33(6-t)=-36t2+23t-332;(III)当4.5<t≤6时,如答图3所示,此时重叠部分为五边形D0IJKN.∵AA 0=2t,∴A0B=AB-AA0=12-2t=D0C,∴A0N=12A0B=6-t,D0N=6-(6-t)=t,BN=A0B•cos30°=3(6-t);易知CI=BJ=A0B=D0C=12-2t,∴BI=BC-CI=2t-6,S=S梯形BND0I-S△BKJ=12[t+(2t-6)]• 3(6-t)-12•(12-2t)•33(12-2t)=-1336t2+203t-423.综上所述,S与t之间的函数关系式为:S=2223(0 1.5)2333-23-(1.5 4.5)62133-203-423(4.56)6t tS t t tt t t⎧≤≤⎪⎪⎪⎪=+<≤⎨⎪⎪+<≤⎪⎪⎩.(3)存在α,使△BPQ为等腰三角形.理由如下:经探究,得△BPQ∽△B1QC,故当△BPQ为等腰三角形时,△B1QC也为等腰三角形.(I)当QB=QP时(如答图4),则QB1=QC,∴∠B1CQ=∠B1=30°,即∠BCB1=30°,∴α=30°;(II)当BQ=BP时,则B1Q=B1C,若点Q在线段B1E1的延长线上时(如答图5),∵∠B1=30°,∴∠B1CQ=∠B1QC=75°,即∠BCB1=75°,∴α=75°.10.(2013•吉林)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=6cm,BC=8cm.点D、E、F分别是边AB、(2)在点P 从点F 运动到点D 的过程中,某一时刻,点P 落在MQ 上,求此时BQ 的长度;(3)当点P 在线段FD 上运动时,求y 与x 之间的函数关系式.11.解:(1)当点P 运动到点F 时,∵F 为AC 的中点,AC=6cm ,∴AF=FC=3cm ,∵P 和Q 的运动速度都是1cm/s ,∴BQ=AF=3cm ,∴CQ=8cm -3cm=5cm ,故答案为:5.(2)设在点P 从点F 运动到点D 的过程中,点P 落在MQ 上,如图1,则t+t -3=8,t=112, BQ 的长度为112×1=112(cm );(3)∵D 、E 、F 分别是AB 、BC 、AC 的中点,∴DE=12AC=12×6=3, DF=12BC=12×8=4, ∵MQ ⊥BC ,∴∠BQM=∠C=90°,∵∠QBM=∠CBA ,∴△MBQ ∽△ABC ,∴BQ MQ BC AC=, ∴86x MQ =,MQ=34x,分为三种情况:①当3≤x<4时,重叠部分图形为平行四边形,如图2,y=PN•PD=34x(7-x)即y=-34x2+214x;②当4≤x<112时,重叠部分为矩形,如图3,y=3[(8-X)-(X-3))]即y=-6x+33;③当112≤x≤7时,重叠部分图形为矩形,如图4,y=3[(x-3)-(8-x)]即y=6x-33.213.解:(1)如图,2如图2,由(1)知:抛物线的对称轴l为x=4,因为A、B两点关于l对称,连接CB交l于点P,则AP=BP,所以AP+CP=BC的值最小∵B(6,0),C(0,2)(3)如图3,连接ME ,∵CE 是⊙M 的切线∴ME ⊥CE ,∠CEM=90°由题意,得OC=ME=2,∠ODC=∠MDE ∵在△COD 与△MED 中COA DEMODC MD EOC ME∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△COD ≌△MED (AAS ),∴OD=DE ,DC=DM设OD=x 则CD=DM=OM -OD=4-x 则RT △COD 中,OD 2+OC 2=CD 2, ∴x 2+22=(4-x )2∴x=32,∴D (32,0)设直线CE 的解析式为y=kx+b ∵直线CE 过C (0,2),D (32,0)两点,则3022k b b ⎧+=⎪⎨⎪=⎩,解得:432k b ⎧=-⎪⎨⎪=⎩。

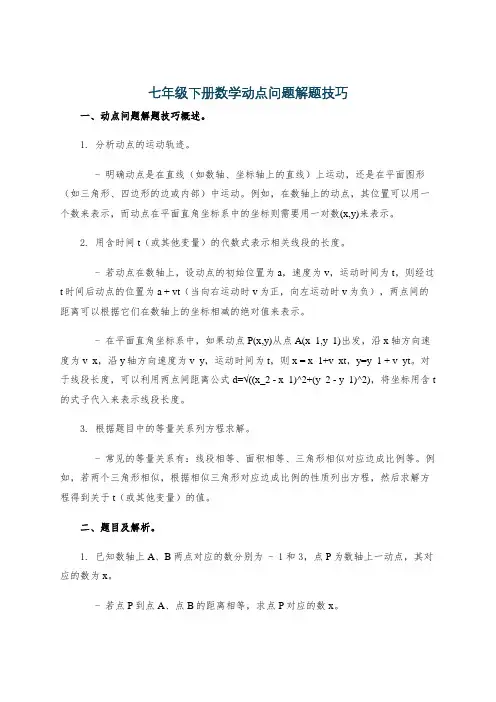

七年级下册数学动点问题解题技巧

七年级下册数学动点问题解题技巧一、动点问题解题技巧概述。

1. 分析动点的运动轨迹。

- 明确动点是在直线(如数轴、坐标轴上的直线)上运动,还是在平面图形(如三角形、四边形的边或内部)中运动。

例如,在数轴上的动点,其位置可以用一个数来表示,而动点在平面直角坐标系中的坐标则需要用一对数(x,y)来表示。

2. 用含时间t(或其他变量)的代数式表示相关线段的长度。

- 若动点在数轴上,设动点的初始位置为a,速度为v,运动时间为t,则经过t时间后动点的位置为a + vt(当向右运动时v为正,向左运动时v为负),两点间的距离可以根据它们在数轴上的坐标相减的绝对值来表示。

- 在平面直角坐标系中,如果动点P(x,y)从点A(x_1,y_1)出发,沿x轴方向速度为v_x,沿y轴方向速度为v_y,运动时间为t,则x = x_1+v_xt,y=y_1 + v_yt。

对于线段长度,可以利用两点间距离公式d=√((x_2 - x_1)^2+(y_2 - y_1)^2),将坐标用含t 的式子代入来表示线段长度。

3. 根据题目中的等量关系列方程求解。

- 常见的等量关系有:线段相等、面积相等、三角形相似对应边成比例等。

例如,若两个三角形相似,根据相似三角形对应边成比例的性质列出方程,然后求解方程得到关于t(或其他变量)的值。

二、题目及解析。

1. 已知数轴上A、B两点对应的数分别为 - 1和3,点P为数轴上一动点,其对应的数为x。

- 若点P到点A、点B的距离相等,求点P对应的数x。

- 解析:因为点P到点A、点B的距离相等,所以| x - (-1)|=| x - 3|,即| x + 1|=| x - 3|。

当x+1=x - 3时,方程无解;当x + 1=-(x - 3)时,x+1=-x + 3,2x=2,解得x = 1。

- 若点P在点A、点B之间,且PA+PB = 4,求点P对应的数x。

- 解析:因为点P在A、B之间,PA=| x+1|=x + 1,PB=| x - 3|=3 - x,由PA+PB = 4可得x + 1+3 - x=4,恒成立,所以-1中的任意数都满足条件。

中考数学压轴专题训练——动态(动点)几何问题的解题技巧(含答案)

点 的坐标

为 .……

一次函数的解读式

为 .

(3) 两点在直线 上, 的坐标分别是 .

, .

过点 作 ,垂足为点 .

,

又 , 点坐标为 .

3.(1)解方程 ,得 .

由m<n,知m=1,n=5.

∴A(1,0),B(0,5).………………………1分

∴ 解之,得

所求抛物线的解读式为 ……3分

(2)由 得 故C的坐标为(-5,0).………4分

(1)如图1,若点D、E分别在AC、BC的延长线上,通过观察和测量,猜想FH和FG的数量关系为_______

和位置关系为_____;

(2)如图2,若将三角板△DEC绕着点C顺时针旋转至ACE在一条直线上时,其余条件均不变,则(1)中的猜想是否还成立,若成立,请证明,不成立请说明理由;

(2)如图3,将图1中的△DEC绕点C顺时针旋转一个锐角,得到图3,(1)中的猜想还成立吗?直接写出结论,不用证明.

(2)如图2,若E为线段DC的延长线上任意一点,(1)中的其他条件不变,你在(1)中得出的结论是否发生改变,直接写出你的结论,不必证明.

4、(1)如图1所示,在四边形 中, = , 与 相交于点 , 分别是 的中点,联结 ,分别交 、 于点 ,试判断 的形状,并加以证明;

(2)如图2,在四边形 中,若 , 分别是 的中点,联结FE并延长,分别与 的延长线交于点 ,请在图2中画图并观察,图中是否有相等的角,若有,请直接写出结论:;

(3)如图③,当∠DAB=90°,∠B与∠D互补时,线段AB、AD、AC有怎样的数量关系?写出你的猜想,并给予证明.

7.设点E是平行四边形ABCD的边AB的中点,F是BC边上一点,线段DE和AF相交于点P,点Q在线段DE上,且AQ∥PC.

(完整版)初中数学动点问题归纳

BB动点问题题型方法归纳动态几何特点----问题背景是特殊图形,考查问题也是特殊图形,所以要把握好一般与特殊的关系;分析过程中,特别要关注图形的特性(特殊角、特殊图形的性质、图形的特殊位置。

)动点问题一直是中考热点,近几年考查探究运动中的特殊性:等腰三角形、直角三角形、 相似三角形、平行四边形、梯形、特殊角或 其三角函数、线段或面积的最值。

下面就此问题的常见题型作简单介绍,解题方法、关键给以点拨。

一、三角形边上动点1、(2009年齐齐哈尔市)直线364y x =-+与坐标轴分别交于A B 、两点,动点P Q 、同时从O 点出发,同时到达A 点,运动停止.点Q 沿线段OA 运动,速度为每秒1个单 位长度,点P 沿路线O →B →A 运动. (1)直接写出A B 、两点的坐标;(2)设点Q 的运动时间为t 秒,OPQ △的面积为S ,求出S 与t 之间 的函数关系式; (3)当485S =时,求出点P 的坐标,并直接写出以点O P Q 、、为顶点的平行四边形的第四个顶点M 的坐标.解:1、A (8,0) B (0,6)2、当0<t <3时,S=t2当3<t <8时,S=3/8(8-t)t提示:第(2)问按点P 到拐点B 所有时间分段分类;第(3)问是分类讨论:已知三定点O 、P 、Q ,探究第四点构成平行四边形时按已知线段身份不同分类-----①OP 为边、OQ 为边,②OP 为边、OQ 为对角线,③OP 为对角线、OQ 为边。

然后画出各类的图形,根据图形性质求顶点坐标。

2、(2009年衡阳市)如图,AB 是⊙O 的直径,弦BC=2cm , ∠ABC=60º.(1)求⊙O 的直径;(2)若D 是AB 延长线上一点,连结CD ,当BD 长为多少时,CD 与⊙O 相切;(3)若动点E 以2cm/s 的速度从A 点出发沿着AB 方向运动,同时动点F 以1cm/s 的速度从B 点出发沿BC 方向运动,设运动时间为)20)((<<t s t ,连结EF ,当t 为何值时,△BEF 为直角三角形.注意:第(3)问按直角位置分类讨论3、(2009重庆綦江)如图,已知抛物线(1)20)y a x a =-+≠经过点(2)A -,0,抛物线的顶点为D ,过O 作射线OM AD ∥.过顶点D 平行于x 轴的直线交射线OM 于点C ,B 在x 轴正半轴上,连结BC . (1)求该抛物线的解析式;(2)若动点P 从点O 出发,以每秒1个长度单位的速度沿射线OM 运动,设点P 运动的时间为()t s .问当t 为何值时,四边形DAOP 分别为平行四边形?直角梯形?等腰梯形?(3)若OC OB =,动点P 和动点Q 分别从点O 和点B 同时出发,分别以每秒1单位和2个长度单位的速度沿OC 和BO 之停止运动.设它们的运动的时间为t ()s ,连接PQ ,当t 为何值时,四边形BCPQ 的面积最小?并求出最小值及此时PQ 的长. 注意:发现并充分运用特殊角∠DAB=60°当△OPQ 面积最大时,四边形BCPQ 的面积最小。

初一数学动点问题答案与解析

动点问题答案与解析一、单点移动问题1.【解答】(1)-21(2)14.5秒(3)37-2t(4)BC:2t-29当A在C的左边:AC:52-2t当A在C的右边:AC:2t-522.【解答】解:(1)点P表示的有理数为﹣4+2×2=0;(2)6﹣(﹣4)=10,10÷2=5,5÷2=2.5,(10+5)÷2=7.5.故点P是AB的中点时t=2.5 或7.5;(3)在点P由点A到点B的运动过程中,点P与点A的距离为2t;(4)在点P由点B到点A的返回过程中,点P表示的有理数是6﹣2(t﹣5)=16﹣2t.3.【解答】解:(1)①点P在点B的左边时∵PB=2,4﹣2=2,∴点P表示的是2.②点P在点B的右边时,∵PB=2,4+2=6,∴点P表示的是6.综上,可得点P表示的是2或6;(2)∵4﹣(﹣2)=6,∴线段AB的长度是6.①AP=AB=2时,点P表示的是﹣2+2=0.②BP=AB=2时,点P表示的是4﹣2=2.综上,可得点P表示的是0或2;(3)①点P在点B的左边时,∵AP=6﹣2=4,4÷2=2,∴线段AM的长是2.②点P在点B的右边时,∵AP=6+2=8,8÷2=4,∴线段AM的长是4.综上,可得线段AM的长是2或4.(4)根据图示,可得当点P在A、B两点之间时,PA+PB的值最小,此时,PA+PB=AB=6,所以PA+PB 的最小值是6.二、两点移动问题4.【解答】解:(1)①∵点A表示的数为8,B在A点左边,AB=12,∴点B表示的数是8﹣12=﹣4,∵动点P从点A出发,以每秒3个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动,∴点P表示的数是8﹣3×1=5.②设点P运动x秒时,与Q相距3个单位长度,则AP=3x,BQ=2x,∵AP+BQ=AB﹣3,∴3x+2x=9,解得:x=1.8,∵AP+BQ=AB+3,∴3x+2x=15解得:x=3.∴点P运动1.8秒或3秒时与点Q相距3个单位长度.(2)2MN+PQ=12或2MN﹣PQ=12;理由如下:P在Q右侧时有:MN=MQ+NP﹣PQ=AQ+BP﹣PQ=(AQ+BP﹣PQ)﹣PQ= AB﹣PQ=(12﹣PQ),即2MN+PQ=12.同理P在Q左侧时有:2MN﹣PQ=12.5.【解答】解:(1)点B表示的数是﹣4;(2)﹣4+2×2=﹣4+4=0.故2秒后点B表示的数是0,(3)由题意可知:①O为BA的中点,(﹣4+2t)+(2+2t)=0,解得t=;②B为OA的中点,2+2t=2(﹣4+2t),解得t=5.故答案为:﹣4;0.6.【解答】解:(1)设A点运动速度为x单位长度/秒,则B点运动速度为4x单位长度/秒.由题意得:3x+3×4x=15解得:x=1∴A点的运动速度是1单位长度/秒,B点的速度是4单位长度/秒;(2)设y秒后,原点恰好处在A、B的正中间.由题意得:y+3=12﹣4y解得:答:经过秒后,原点恰处在A、B的正中间;(3)设B追上A需时间z秒,则:4×z﹣1×z=2×(+3)解得:,=64.答:C点行驶的路程是64长度单位.7.【解答】解:(1)∵1﹣(﹣1)=2,2的绝对值是2,1﹣3=﹣2,﹣2的绝对值是2,∴点P对应的数是1.(2)当P在AB之间,PA+PB=4(不可能有)当P在A的左侧,PA+PB=﹣1﹣x+3﹣x=6,得x=﹣2当P在B的右侧,PA+PB=x﹣(﹣1)+x﹣3=6,得x=4故点P对应的数为﹣2或4;(3)解:设经过x分钟点A与点B重合,根据题意得:2x=4+x,解得x=4.∴6x=24.答:点P所经过的总路程是24个单位长度.8.【解答】解:(1)∵数轴上点A表示的数为6,∴OA=6,则OB=AB﹣OA=4,点B在原点左边,∴数轴上点B所表示的数为﹣4;点P运动t秒的长度为6t,∵动点P从点A出发,以每秒6个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动,∴P所表示的数为:6﹣6t;(2)①点P运动t秒时追上点R,根据题意得6t=10+4t,解得t=5,答:当点P运动5秒时,点P与点Q相遇;②设当点P运动a秒时,点P与点Q间的距离为8个单位长度,当P不超过Q,则10+4a﹣6a=8,解得a=1;当P超过Q,则10+4a+8=6a,解得a=9;答:当点P运动1或9秒时,点P与点Q间的距离为8个单位长度.9.【解答】解:(1)①当P在线段AB上时,由PA=2PB及AB=60,可求得PA=40,OP=60,故点P运动时间为60秒.若AQ=时,BQ=40,CQ=50,点Q的运动速度为50÷60=(cm/s);若BQ=时,BQ=20,CQ=30,点Q的运动速度为30÷60=(cm/s).②点P在线段AB延长线上时,由PA=2PB及AB=60,可求得PA=120,OP=140,故点P运动时间为140秒.若AQ=时,BQ=40,CQ=50,点Q的运动速度为50÷140=(cm/s);若BQ=时,BQ=20,CQ=30,点Q的运动速度为30÷140=(cm/s).(2)设运动时间为t秒,则t+3t=90±70,t=5或40,∵点Q运动到O点时停止运动,∴点Q最多运动30秒,当点Q运动30秒到点O时PQ=OP=30cm,之后点P继续运动40秒,则PQ=OP=70cm,此时t=70秒,故经过5秒或70秒两点相距70cm;(3)如图1,设OP=xcm,点P在线段AB上,20≤x≤80,OB﹣AP=80﹣(x﹣20)=100﹣x,EF=OF﹣OE=(OA+AB)﹣OE=(20+30)﹣=50﹣,∴==2.如图2,设OP=xcm,点P在线段AB上,20≤x≤80,OB﹣AP=80﹣(x﹣20)=100﹣x,EF=OF﹣OE=(OA+AB)﹣OE=(20+30)﹣=50﹣,∴==2.三、多点移动问题10.【解答】解:(1)A表示的数是﹣6,点A先沿着数轴向右移动8个单位长度,再向左移动5个单位长度后所对应的数字是:﹣6+8﹣5=﹣3,故答案为:﹣3;(2)∵A,B对应的数分别为﹣6,2,点C到点A,点B的距离相等,∴AB=8,x的值是﹣2.故答案为:﹣2;(3)根据题意得:|x﹣(﹣6)|+|x﹣2|=10,解得:x=﹣7或3;故答案为:﹣7或3;(4)当点A、B重合时,﹣6+4t=2﹣2t,解得t=;当点C为A、B中点且点C在点A的右侧时,﹣t﹣(﹣6+4t)=(2﹣2t)﹣(﹣t),解得t=1;当点C为A、B中点且点C在点A的左侧时,(﹣6﹣4t)﹣(﹣t)=(﹣t)﹣(2﹣2t)m解得t=1(舍去).综上所述,当t=或1,点C到点A、B 的距离相等.11.【解答】解:(1)设B点的运动速度为x,A、B两点同时出发相向而行,则他们的时间相等,有:=,解得x=1,所以B点的运动速度为1;(2)设经过时间为t.则B在A的前方,B点经过的路程﹣A点经过的路程=6,则2t﹣t=6,解得t=6.A在B的前方,A点经过的路程﹣B点经过的路程=6,则2t﹣t=12+6,解得t=18.(3)设点C的速度为y,始终有CB:CA=1:2,即:=,解得y=,当C停留在﹣10处,所用时间为:=秒,B的位置为=﹣.12.【解答】解:(1)∵BC=300,AB=,所以AC=600,C点对应200,∴A点对应的数为:200﹣600=﹣400;(2)设x秒时,Q在R右边时,恰好满足MR=4RN,∴MR=(10+2)×,RN=[600﹣(5+2)x],∴MR=4RN,∴(10+2)×=4×[600﹣(5+2)x],解得:x=60;∴60秒时恰好满足MR=4RN;(3)QC﹣AM的值不发生变化.理由如下:设经过的时间为y,则PE=10y,QD=5y,于是PQ点为[0﹣(﹣800)]+10y﹣5y=800+5y,一半则是,所以AM点为:+5y﹣400=y,又QC=200+5y,所以﹣AM=﹣y=300为定值.四、线段移动问题13.【解答】解:(1)由题意得:11﹣(b+3)=b,解得:b=4.答:线段AC=OB,此时b的值是4.(2)由题意得:①11﹣(b+3)﹣b=(11﹣b),解得:b=.②11﹣(b+3)+b=(11﹣b),解得:b=﹣5.答:若AC﹣0B=AB,满足条件的b值是或﹣5.14.【解答】解:(1)∵点A、M、N对应的数字分别为﹣1、0、2,线段MN沿数轴的正方向以每秒1个单位的速度移动,移动时间为t秒,∴移动后M表示的数为t,N表示的数为t+2,∴AM=t﹣(﹣1)=t+1.故答案为:t+1.(2)由(1)可知:BN=|11﹣(t+2)|=|9﹣t|,∵AM+BN=11,∴t+1+|9﹣t|=11,解得:t=.故答案为:.(3)假设能相等,则点A表示的数为2t﹣1,M表示的数为t,N表示的数为t+2,B表示的数为11﹣t,∴AM=|2t﹣1﹣t|=|t﹣1|,BN=|t+2﹣(11﹣t)|=|2t﹣9|,∵AM=BN,∴|t﹣1|=|2t﹣9|,解得:t1=,t2=8.故在运动的过程中AM和BN能相等,此时运动的时间为秒和8秒.15.【解答】解:(1)由数轴观察知三根木棒长是20﹣5=15,则此木棒长为:15÷3=5,故答案为:5.(2)如图,点A表示美羊羊现在的年龄,点B表示村长爷爷现在的年龄,木棒MN的两端分别落在点A、B.由题意可知,当点N移动到点A时,点M所对应的数为﹣40,当点M移动到点B时,点N所对应的数为116.可求MN=52.所以点A所对应的数为12,点B所对应的数为64.即美羊羊今年12岁,村长爷爷今年64岁.五、图形动点问题16.【解答】【考点】8A:一元一次方程的应用.【专题】25 :动点型;2A :规律型.【分析】此题利用行程问题中的相遇问题,设出正方形的边长,乙的速度是甲的速度的3倍,求得每一次相遇的地点,找出规律即可解答.【解答】解:设正方形的边长为a,因为乙的速度是甲的速度的3倍,时间相同,甲乙所行的路程比为1:3,把正方形的每一条边平均分成2份,由题意知:①第一次相遇甲乙行的路程和为2a,甲行的路程为2a×=,乙行的路程为2a×=,在AB边相遇;②第二次相遇甲乙行的路程和为4a,甲行的路程为4a×=a,乙行的路程为4a×=3a,在CB边相遇;③第三次相遇甲乙行的路程和为4a,甲行的路程为4a×=a,乙行的路程为4a×=3a,在DC边相遇;④第四次相遇甲乙行的路程和为4a,甲行的路程为4a×=a,乙行的路程为4a×=3a,在AB边相遇;⑤第五次相遇甲乙行的路程和为4a,甲行的路程为4a×=a,乙行的路程为4a×=3a,在AD边相遇;…因为2008=502×4,所以它们第2008次相遇在边AB上.故答案为:AB.【点评】本题主要考查行程问题中的相遇问题及按比例分配的运用,难度较大,注意先通过计算发现规律然后再解决问题.。

中考压轴题十大类型之动点问题

念书破万卷下笔如有神第一讲中考压轴题十大种类之动点问题一、解题策略和解法精讲解决动点问题的要点是“动中求静”.从变换的角度和运动变化来研究三角形、四边形、函数图像等图形,经过“对称、动点的运动”等研究手段和方法,来研究与发现图形性质及图形变化,在解题过程中浸透空间见解和合情推理。

在动点的运动过程中察看图形的变化情况,理解图形在不同样地址的情况,做好计算推理的过程。

在变化中找到不变的性质是解决数学“动点”研究题的基本思路 ,这也是动向几何数学问题中最中心的数学本质。

二、精讲精练1.(2011 吉林)如图,梯形 ABCD 中, AD∥BC,∠ BAD=90°, CE⊥ AD 于点E,AD=8cm,BC=4cm,AB=5cm.从初始时辰开始,动点 P,Q 分别从点 A,B 同时出发,运动速度均为 1cm/s,动点 P 沿 A-B-C-E 方向运动,到点 E 停止;动点 Q 沿 B-C-E- D 方向运动,到点 D 停止,设运动时间为x s,△ PAQ 2的面积为 y cm ,(这里规定:线段是面积为0 的三角形)解答以下问题:(1)当x=2s 时, y=_____ cm2;当x =9 s 时, y=_______ cm2.2(2)当5 ≤x ≤14时,求y 与x 之间的函数关系式.(3)当动点P 在线段BC 上运动时,求出y4S 梯形ABCD时x 的值.15(4)直接写出在整个运动过程中,使 PQ 与四边形 ABCE 的对角线平行的所..有 x 的值.2.(2007 河北)如图,在等腰梯形 ABCD 中, AD∥BC,AB=DC=50,AD=75,BC=135.点 P 从点 B 出发沿折线段 BA-AD-DC 以每秒 5 个单位长的速度向点 C 匀速运动;点 Q 从点 C 出发沿线段 CB 方向以每秒 3 个单位长的速度匀速运动,过点 Q 向上作射线 QK⊥BC,交折线段 CD-DA-AB 于点 E.点 P、Q 同时开始运动,当点 P 与点 C 重合时停止运动,点 Q 也随之停止.设点 P、Q 运动的时间是 t 秒( t>0).(1)当点 P 抵达终点 C 时,求 t 的值,并指出此时BQ 的长;(2)当点 P 运动到 AD 上时, t 为何值能使 PQ∥DC ?(3)设射线 QK 扫过梯形 ABCD 的面积为 S,分别求出点 E 运动到 CD、DA 上时, S 与 t 的关系式;(4)△PQE 可否成为直角三角形?若能,写出 t 的取值范围;若不能够,请说明原因.A DK A DP EBQ CBC备用图3.(2008 河北)如图,在Rt△ABC中,∠ C=90°, AB=50,AC=30,D,E,F 分别是 AC,AB,BC 的中点.点 P 从点D出发沿折线 DE-EF-FC-CD 以每秒7 个单位长的速度匀速运动;点Q从点 B 出发沿BA方向以每秒 4 个单位长的速度匀速运动,过点 Q 作射线 QK AB ,交折线BC-CA于点 G .点 P,Q 同时出发,当点 P 绕行一周回到点D时停止运动,点Q也随之停止.设点P, Q 运动的时间是t秒( t 0 ).(1)D,F两点间的距离是;(2)射线QK可否把四边形CDEF分成面积相等的两部分?若能,求出t 的值.若不能够,说明原因;(3)当点 P 运动到折线EF FC 上,且点P又恰巧落在射线 QK 上时,求t的值;(4)连接PG,当PG∥AB时,请直接写出 t 的值...C K CD F D FP GA EQB A E B备用图4(.2011 山西太原)如图,在平面直角坐标系中,四边形 OABC 是平行四边形.直线 l 经过O、C两点.点A的坐标为( 8,0),点B的坐标为( 11,4),动点P在线段 OA 上从点 O 出发以每秒 1 个单位的速度向点 A 运动,同时动点 Q 从点 A出发以每秒 2 个单位的速度沿A→ B→C 的方向向点 C 运动,过点 P 作 PM 垂直于 x 轴,与折线 O- C- B 订交于点 M.当 P、 Q 两点中有一点抵达终点时,另一点也随之停止运动,设点 P、Q 运动的时间为 t 秒 ( t 0 ) ,△ MPQ 的面积为 S.(1)点 C 的坐标为 ________,直线l的剖析式为 __________.(2)试求点 Q 与点 M 相遇前 S 与 t 的函数关系式,并写出相应的 t 的取值范围.(3)试求题 ( 2) 中当 t 为何值时, S 的值最大,并求出S 的最大值.(4)随着 P、Q 两点的运动,当点 M 在线段 CB 上运动时,设 PM 的延长线与直线 l 订交于点N.试试究:当t为何值时,△QMN为等腰三角形?请直接写出 t 的值.ylC BM Qyl C QBMOP AxylC M Q BO P A x5.( 2011四川重庆)如图,矩形ABCD 中,AB=6,BC=2 3,点 O 是 AB 的中点,点 P 在 AB 的延长线上,且 BP= 3.一动点 E 从 O 点出发,以每秒 1 个单位长度的速度沿OA 匀速运动,抵达A 点后,立刻以原速度沿AO 返回;另一动点F 从P 点出发,以每秒1 个单位长度的速度沿射线PA 匀速运动,点E、F 同时出发,当两点相遇时停止运动.在点 E、F 的运动过程中,以 EF 为边作等边△EFG,使△EFG 和矩形 ABCD 在射线 PA 的同侧,设运动的时间为 t 秒(t≥0).(1)当等边△EFG 的边 FG 恰巧经过点 C 时,求运动时间 t 的值;(2)在整个运动过程中,设等边△ EFG 和矩形 ABCD 重叠部分的面积为 S,请直接写出 S与 t 之间的函数关系式和相应的自变量t 的取值范围;(3)设 EG 与矩形 ABCD 的对角线 AC 的交点为 H,可否存在这样的 t,使△AOH 是等腰三角形?若存在,求出对应的 t 的值;若不存在,请说明原因.D C D CEO B F P A E O B F P备用图 1D CAE O BF P备用图 2三、测试提高1. (2011 山东烟台)如图,在直角坐标系中, 梯形 ABCD 的底边 AB 在 x 轴上, 底边 CD 的端点 D 在 y 轴上.直线 CB 的表达式为 y4 x16,点 A 、D3 3的坐标分别为(- 4,0),(0,4).动点 P 自 A 点出发,在 AB 上匀速运动.动点 Q 自点 B 出发,在折线 BCD 上匀速运动,速度均为每秒 1 个单位.当其中一个动点抵达终点时, 它们同时停止运动. 设点 P 运动 t (秒)时,△OPQ 的面积为 S (不能够组成△ OPQ 的动点除外). (1)求出点 B 、C 的坐标; (2)求 S 随 t 变化的函数关系式;(3)当 t 为何值时 S 有最大值?并求出最大值.备用图。