八下课外古诗词赏析

八年级下册课外古诗四首赏析

八年级下册课外古诗四首赏析(一)《式微》1、“式微,胡不归?”采用了什么修辞手法?有什么表达效果?采用设问的修辞手法,使诗篇显得宛转面有情致,同时引人注意,发人深思,达到“不言怨而怨自深”的效果。

2、请用简洁的语言概括诗歌的主旨。

诗歌表达了作者对受奴役者的非人处境的同情,以及对统治者的满腔愤懑之情。

(二)《子衿》1、这首诗采用了怎样的叙述手法?从结构上看,具有怎样的特点?全诗采用倒叙手法。

从结构上看,诗歌的前两章具有重章复沓的特点。

2、请用简洁的语言概括诗歌的主要内容。

这首诗写一个女子在城楼上等候她的恋人。

可望穿秋水,不见人影。

浓浓的爱意不由转化为惆怅与幽怨。

3、“一日不见,如三月兮”是千古传诵的名句,请赏析。

末尾的内心独白,通过夸张的修辞手法,造成主观时间与客观时间的反差,表达了女主人公对心上人强烈的思念之情。

(三)《送杜少府之任蜀州》1、首联中的“五津”是指蜀州岷江的五个渡口,诗人在长安是无法望见五津的,这里却说“风烟望五津”,为什么?一个“望”字将相隔千里的京城和蜀地联系起来,表达了诗人对友人的惜别之情充满深情厚意。

2、颔联“与君离别意,同是宦游人”中诗人是怎样劝慰友人的?诗人劝慰友人:我和你都是远离故土、宦游他乡的人,离别乃常事,何必悲伤呢?用两人处境相同,感情一致来宽慰朋友,减轻友人的悲凉和孤独之感。

3.“海内存知己,天涯若比邻”为什么能成为千古传诵的名句?这两句诗表现出友谊不受时间的限制和空间的阻隔,是永恒的,无所不在的。

一改送别诗的悲戚情调,写得昂扬乐观、积极向上,给人以莫大的安慰和鼓舞。

(四)《望洞庭湖赠张丞相》1、首联描绘了一幅怎样的画面?八月秋高,湖水涨满,与堤岸齐平;远远望去,烟波浩渺,水天一色,浑然一体,景象极其壮阔。

2、请自选角度,赏析“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”。

①这一联从视觉、听觉、触觉几方面描绘了洞庭湖博大的气势,写得雄浑壮阔,极富艺术感染力。

②一个“蒸”字显示出了洞庭湖丰富的积蓄,一个“撼”字衬托出洞庭湖的澎湃激荡,气魄宏大。

部编语文八年级下册课外古诗词赏析

部编语文八年级下册课外古诗词赏析式微《诗经·邶风》式微式微,胡不归?微君之故,胡为乎中露?式微式微,胡不归?微君之躬,胡为乎泥中?译文:天黑了,天黑了,为什么还不回家?如果不是为君主,何以还在露水中!天黑了,天黑了,为什么还不回家?如果不是为君主,何以还在泥浆中!难点化解,美点追踪:全诗只有短短二章,都以“式微式微,胡不归”起调:天黑了,天黑了,为什么还不回家?诗人紧接着便交代了原因:“微君之故,胡为乎中露”“微君之躬,胡为乎泥中”。

意思是说,为了君主的事情,为了养活他们的贵体,才不得不终年累月、昼夜不辍地在露水和泥浆中奔波劳作。

然而,《式微》诗上下二章只变换了两处文字,但就在这巧妙的变换中,体现出了作者用词的独具匠心。

在艺术上,这首诗以设问强化语言效果。

从全诗看,“式微式微,胡不归”,并不是有疑而问,而是胸中早有定见的故意设问。

诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平,但如果是正言直述,则易于穷尽,采用这种虽无疑而故作有疑的设问形式,使诗篇显得婉转而有情致,同时也引人注意,启人以思,所谓不言怨而怨自深矣。

正是因为这些修辞手法的巧妙使用,才使《式微》一诗“境界具于词语之外,愈反复看去,愈觉其含义无穷”。

【理解记忆】为了君主的事情,为了养活他们的贵体,才不得不终年累月、昼夜不辍地在露水和泥浆中奔波劳作,正如诗中所言:微君之故,胡为乎中露?微君之躬,胡为乎泥中?子衿《诗经·郑风》青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?青青子佩,悠悠我思。

纵我不往,子宁不来?挑兮达兮,在城阙兮。

一日不见,如三月兮!译文:青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。

纵然我不曾去会你,难道你不把音信传?青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。

纵然我不曾去找你,难道你不能主动来?来来往往张眼望啊,在这高高的城楼上。

一天不见你的面啊,好像有三月那样长!难点化解,美点追踪:这首诗写一个女子在城楼上等候她的恋人。

八年级下册语文课外古诗

八年级下册语文课外古诗一、原文。

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

二、解析与赏析。

1. 整体感知。

- 这诗啊,就是诗人刘桢写给他堂弟的。

你看啊,他写的是山上的松树。

开头就说“亭亭山上松,瑟瑟谷中风”,“亭亭”这词儿啊,就把松树那种挺拔的样子给写出来了,像个小帅哥似的站在山上。

“瑟瑟”呢,是风声,谷中的风呼呼地吹着,这就像给松树设置了一个挺艰难的环境。

2. 诗句赏析。

- “风声一何盛,松枝一何劲!”这里用了个“一何”,就是特别强调的意思。

风的声音是多么大呀,就像有人在你耳边大喊大叫一样。

可是松树的枝条呢,是多么刚劲有力啊,它可不会被这大风给吹得东倒西歪的。

这就像一个硬汉,不管别人怎么吓唬他,他都站得直直的。

- “冰霜正惨凄,终岁常端正。

”到了冬天,冰霜那叫一个冷酷无情啊,到处都是白茫茫、冷飕飕的。

可是松树呢,一年到头都是那么端正,就像个守纪律的好学生,不管什么时候都坐得端端正正的。

这松树啊,面对这么恶劣的环境,一点都不害怕。

- 最后“岂不罹凝寒?松柏有本性。

”这两句就更厉害了。

“罹”就是遭受的意思,难道松树就不会遭受严寒吗?当然会啦。

但是松柏它有自己的本性啊,就像有些人天生就很坚强一样。

这诗人其实就是在借松树来告诉他堂弟,做人呢,就要像松树一样,不管遇到什么困难,都要坚守自己的本性,不能轻易就被打倒了。

一、原文。

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

二、解析与赏析。

1. 首联解读。

- “城阙辅三秦,风烟望五津。

”这开头啊,写的是送别的地点和友人要去的地方。

“城阙”就是长安城,周围有三秦大地拱卫着,看起来很雄伟。

“风烟望五津”呢,诗人在这儿遥望杜少府要去的蜀地的五个渡口,那地方烟雾缭绕的。

这就像我们现在送朋友去远方,看着他要去的方向,心里有点惆怅呢。

2. 颔联分析。

- “与君离别意,同是宦游人。

语文八年级下册课后附录古诗词理解赏析

语文八年级下册课后附录古诗词理解赏析八年级下册课后附录古诗词理解赏析1赠从弟(其二)刘桢(汉末诗人)亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性!【诗意】高山上挺拔耸立的松树,顶着山谷间瑟瑟呼啸的狂风。

风声是如此的猛烈,而松枝是如此的刚劲!任它满天冰霜惨惨凄凄,松树的腰杆终年端端正正。

难道是松树没有遭遇凝重的寒意?不,是松柏天生有着耐寒的本性!【注释】①选自《先秦汉魏晋南北朝诗·魏诗》卷三。

刘桢(?--217),汉末诗人,建安七子之一,以五言诗著称。

有《赠从弟》诗三首,都用比兴。

这是第二首。

作者以松柏为喻,勉励他的堂弟坚贞自守,不因外力压迫而改变本性。

从(zòng)弟,堂弟。

全诗文字平实,风格古朴。

②亭亭:高耸的样子。

③瑟瑟:形容风声。

④一何:多么。

⑤罹(lí)凝寒:遭受严寒。

罹,遭受。

凝寒,严寒。

【赏析】本诗以松来比喻堂弟的品性,有赞美和勉励两重意思,希望堂弟在政治上能坚持理想,不同于流俗,实在也是自况。

1.这首诗抒发了作者怎样的思想感情?墨客赞美了松柏的凛然正气,表现自己对高风亮节的赞美和追求,并勉励弟弟要有松柏一样坚忍的品质。

2.展开联想与想象,用简洁生动的言语,描绘“冰霜正惨凄,终岁常端正”所展示的画面。

隆冬季节,那凛冽的风霜冰雪一齐向轻松袭来,轻松巍然挺立,绝不动摇。

2送杜少府之任蜀州王勃(唐初墨客)城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

【注释】:1之:到,去。

2幽州:古十二州之一,现今北京市。

3悠悠:渺远的模样。

3怆然:悲伤苍凉。

4泪:眼泪。

5“初唐四杰”:五勃、杨炯、卢照邻、骆宾王【诗意】三秦之地拱卫着都城长安,弥漫的雾中怎么也望不到想象中的五津。

我与你都充溢着离别愁意,(因为我们)都是远离家乡,外出仕进的人。

只要四海之中有相识自己的人,天涯天涯好似亲密近邻。

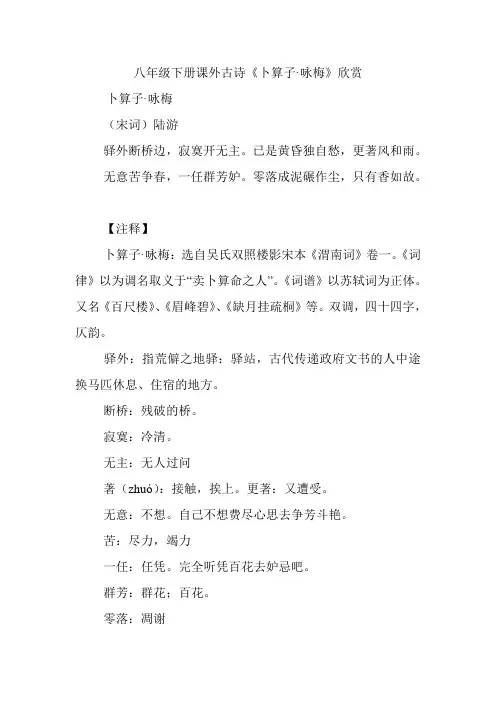

八年级下册课外古诗《卜算子·咏梅》译文、赏析

八年级下册课外古诗《卜算子·咏梅》欣赏卜算子·咏梅(宋词)陆游驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

【注释】卜算子·咏梅:选自吴氏双照楼影宋本《渭南词》卷一。

《词律》以为调名取义于“卖卜算命之人”。

《词谱》以苏轼词为正体。

又名《百尺楼》、《眉峰碧》、《缺月挂疏桐》等。

双调,四十四字,仄韵。

驿外:指荒僻之地驿:驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

断桥:残破的桥。

寂寞:冷清。

无主:无人过问著(zhuó):接触,挨上。

更著:又遭受。

无意:不想。

自己不想费尽心思去争芳斗艳。

苦:尽力,竭力一任:任凭。

完全听凭百花去妒忌吧。

群芳:群花;百花。

零落:凋谢碾:轧碎。

作尘:变成灰土。

【译文】寂寞无主的幽梅,在驿馆外断桥边开放。

已是日落黄昏,她正独自忧愁感伤,一阵阵凄风苦雨,又不停地敲打在她身上。

她完全不想占领春芳,听任百花群艳心怀妒忌将她中伤。

纵然她片片凋落在地,粉身碎骨碾作尘泥,清芬却永留世上。

【赏析】驿站之外的断桥边,梅花自开自落,无人理睬。

暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

梅花并不想费尽心思去争芳斗艳,对百花的妒忌与排斥已经毫不在乎。

就算它凋零了,被碾作泥土,又化作尘土了,梅花仍旧和往常一样散发出缕缕清香。

这是陆游一首咏梅的词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

上片写梅花的遭遇:它植根的地方,是荒凉的驿亭外面,断桥旁边。

驿亭是古代传递公文的人和行旅中途歇息的处所。

加上黄昏时候的风风雨雨,这环境被渲染得多么冷落凄凉!写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇。

下片写梅花的品格:一任百花嫉妒,我却无意与它们争春斗艳。

即使凋零飘落,成泥成尘,我依旧保持着清香。

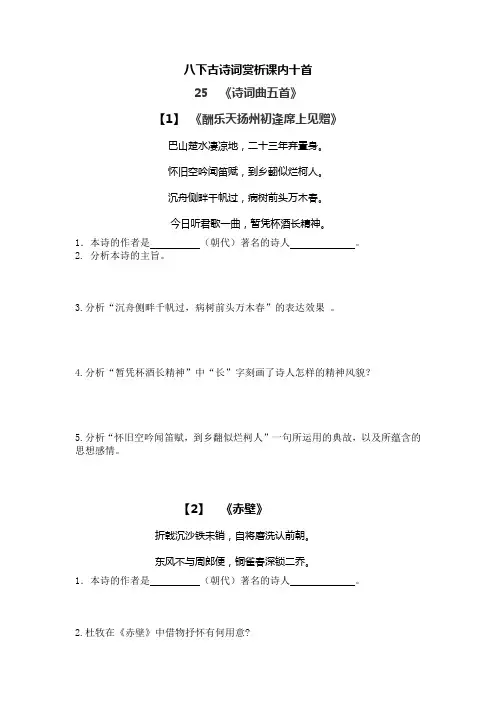

八下课内古诗词赏析十首

八下古诗词赏析课内十首25 《诗词曲五首》【1】《酬乐天扬州初逢席上见赠》巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

1.本诗的作者是(朝代)著名的诗人。

2. 分析本诗的主旨。

3.分析“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的表达效果。

4.分析“暂凭杯酒长精神”中“长”字刻画了诗人怎样的精神风貌?5.分析“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”一句所运用的典故,以及所蕴含的思想感情。

【2】《赤壁》折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

1.本诗的作者是(朝代)著名的诗人。

2.杜牧在《赤壁》中借物抒怀有何用意?3.《赤壁》这首绝句,立意新奇,意在说明一个什么道理?【3】《过零丁洋》辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青!1.本诗的作者是(朝代)著名的诗人。

2. 分析本诗的主旨。

3. 赏析颔联“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

”的表达效果。

4. “惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”,被誉为“诗史上的绝唱”,试对该句进行赏析。

5.赏析尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青!”的表达效果。

【4】水调歌头(丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

)明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

1.本词的作者是(朝代)著名的派词人。

2.分析本词的主旨。

3.“但愿人长久,千里共婵娟。

”请分析一下这句词表达的思想感情。

【5】山坡羊潼关怀古峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

1.本曲的作者是(朝代)著名的散曲作家。

八年级下册课外古诗词赏析与名著导读(整理版)

情感提升

王维晚年官至尚书右丞,职务可谓 不小。其实,由于政局变化反复,他早 已看到仕途的艰险,便想超脱这个烦扰 的尘世。他吃斋奉佛,悠闲自在,大约 四十岁后,就开始过着亦官亦隐的生活。 这首诗描写的,就是那种自得其乐的闲 适情趣。

弃我去者,昨日之日不可留;

乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

品味名句

全篇中绝妙佳句便是那“草色遥 看近却无”了。诗人象一位高明的水 墨画家,挥洒着他饱蘸水分的妙笔, 隐隐泛出了那一抹青青之痕,便是早 春的草色。远远望去,隐有绿意;可 走近了,反倒看不出。这句“草色遥 看近却无”,真可谓兼摄远近,空处 传神。

情感提升

《赠从弟》是一首咏物诗。诗人把 松柏放在恶劣的环境中来刻画,是通过 典型环境来刻画典型性格,风霜逼迫愈 严,愈能体现松柏坚贞挺拔的本性。诗 人告诉我们,必须像松柏那样永远保持 坚贞自强的个性,才不愧为一个顶天立 地的人。

2 送杜少府之任蜀州

唐· 王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。 与君离别意,同是宦游人。 海内存知己,天涯若比邻。 无为在歧路,儿女共沾巾。

【千古名句】 海内存知己,天涯若比邻。 无为在歧路,儿女共沾巾!

走近作者

王勃(650—676) ,字子安,绛 (jiàng)州龙门人。有《王子安集》。与 杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初 唐四杰”,一起倡导文学革新,其中王勃成 就最大。

走近作者

这首诗是王勃初仕于长安时期的作品, 格调高昂,情感浓烈,充满着青春勃发的 活力。离愁别绪,是古代诗歌中常见的一 种主题。由于古代交通不便,一旦分离, 再会难期,所以在诗中,难免染上凄凉、 伤感的色彩。本诗虽为送别诗,但全诗却 无伤感之情,诗人的胸襟开朗,语句豪放 清新,委婉亲切,表现了友人间真挚深厚 的友情。

八年级(初二)下册课内古诗词鉴赏(含练习题及答案解析)

八年级(初二)下册课内古诗词鉴赏(含练习题及答案解析)一、要点梳理(一)古诗词目录1.《诗经·蒹葭》《国风·秦风·蒹葭》是中国古代现实主义诗集《诗经》中的一篇。

全诗三章,每章八句。

此诗曾被认为是用来讥刺秦襄公不能用周礼来巩固他的国家,或惋惜招引隐居的贤士而不可得;现在一般认为这是一首情歌,写追求所爱而不及的惆怅与苦闷。

全诗三章,重章叠唱,后两章只是对首章文字略加改动而成,形成各章内部韵律协和而各章之间韵律参差的效果,也造成了语义的往复推进。

蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

诗歌赏析:东周时的秦地大致相当于今天的陕西大部及甘肃东部。

其地“迫近戎狄”,这样的环境迫使秦人“修习战备,高尚气力”(《汉书·地理志》),而他们的情感也是激昂粗豪的。

保存在《秦风》里的十首诗多写征战猎伐、痛悼讽劝一类的事,似《蒹葭》《晨风》这种凄婉缠绵的情致却更像郑卫之音的风格。

诗中“白露为霜”给读者传达出节序已是深秋了,而天才破晓,因为芦苇叶片上还存留着夜间露水凝成的霜花。

就在这样一个深秋的凌晨,诗人来到河边,为的是追寻那思慕的人儿,而出现在眼前的是弥望的茫茫芦苇丛,呈出冷寂与落寞,诗人只知道所苦苦期盼的人儿在河水的另外一边。

从下文看,这不是一个确定性的存在,诗人根本就不明伊人的居处,还是伊人像“东游江北岸,夕宿潇湘沚”的“南国佳人”(曹植《杂诗七首》之四)一样迁徙无定,也无从知晓。

这种也许是毫无希望但却充满诱惑的追寻在诗人脚下和笔下展开。

把“溯洄”“溯游”理解成逆流而上和顺流而下或者沿着弯曲的水道和沿着直流的水道,都不会影响到对诗意的理解。

在《蒹葭》中,诗人一番艰劳的上下追寻后,伊人仿佛在河水中央,周围流淌着波光,依旧无法接近。

人教版八年级下册课外古诗词翻译及赏析

赠从弟(其二)——【东汉】刘桢亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性!译文:高高耸立的山上的松树,在山谷中吹来的瑟瑟风中挺立。

风声是多么强大,松枝有是多么劲挺!冰与霜正下得猛烈急骤,而松柏却整年长久端正挺立。

难道不怕遭受严寒吗?松柏有不惧严寒的本性!赏析:开头第一句描写出全诗的主体——松数的形象:亭亭立与山上。

第二句采取对立的方式写亭亭之松所处的环境(背景):瑟瑟谷中风。

在瑟瑟的山谷风声中,松树高耸的立在山上,这一形象,可以称得上“雄伟”。

三、四两句对风声与松树都予以展开描写,描写它们在对立中所展现的情状。

以上写的是“亭亭山上松”在风中的形象,以下四句写松树在冰霜严寒中的形象。

“冰霜正惨凄”,先渲染环境的严酷,再写松树的表现:“终岁常端正”。

为什么松树在这种恶劣的环境中能够“终岁常端正”?诗人先以反诘句写出疑问:“岂不罹凝寒”,然后从容回答:“松柏有本性”。

如果说前面四句主要写松上形象的话,那么后面四句则主要写松树的品质。

它雄伟挺拔,不惧怕任何恶劣严酷的环境。

这样,松树的形象才得到完整的表现。

全诗以简练的语言、劲挺的风格写出了松树的鲜明形象,其实是以比兴手法象征诗人自己的性格与抱负,诗中因此融入了对松树赞颂的深厚感情。

送杜少府之任蜀州【唐】王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

译文:三秦之地拱卫着都城长安,弥漫的雾中怎么也望不到想象中的五津。

我与你都充满着离别愁意,(因为我们)都是远离家乡,外出做官的人。

只要四海之中有了解自己的人,天涯海角也好似亲密近邻。

(我们)不要在分手的路口,像青年男女那样(让泪水)沾湿佩巾。

鉴赏:该诗是送别诗的名作,诗意慰勉勿在离别之时悲哀。

起句严整对仗,三、四句以散调相承,以实转虚,文情跌宕。

第三联“海内存知己,天涯若比邻”,奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山难阻”的情景,千古传诵,有口皆碑。

八年级语文下册全部13首古诗词赏析汇总

八年级下册全部古诗词(13首)(注音、注释、赏析)汇总1[先秦]诗经《关雎》2[先秦]诗经《蒹葭》3[宋]李之仪《卜算子·我住长江头》4[先秦]诗经《式微》5[先秦]诗经《子衿》6[唐]王勃《送杜少府之任蜀州》7[唐]孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》8[唐]杜甫《茅屋为秋风所破歌》9[唐]白居易《卖炭翁》10[唐]常建《题破山寺后禅院》11[唐]李白《送友人》12[宋]苏轼《卜算子黄州定慧院寓居作》13[宋]陆游《卜算子·咏梅》关ɡu ān 雎j ū[先秦] 诗经关ɡu ān 关ɡu ān 雎j ū鸠ji ū,在z ài 河h é之zh ī洲zh ōu。

窈y ǎo 窕ti ǎo 淑sh ū女n ǚ,君j ūn 子z ǐ好h ǎo 逑qi ú。

参c ēn 差c ī荇x ìn ɡ菜c ài ,左zu ǒ右y òu 流li ú之zh ī。

窈y ǎo 窕ti ǎo 淑sh ū女n ǚ,寤w ù寐m èi 求qi ú之zh ī。

求qi ú之zh ī不b ù得d é,寤w ù寐m èi 思s ī服f ú。

悠y ōu 哉z āi 悠y ōu 哉z āi ,辗zh ǎn 转zhu ǎn 反f ǎn 侧c è。

参c ēn 差c ī荇x ìn ɡ菜c ài ,左zu ǒ右y òu 采c ǎi 之zh ī。

窈y ǎo 窕ti ǎo 淑sh ū女n ǚ,琴q ín 瑟s è友y ǒu 之zh ī。

参c ēn 差c ī荇x ìn ɡ菜c ài ,左zu ǒ右y òu 芼p à之zh ī。

窈y ǎo 窕ti ǎo 淑sh ū女n ǚ,钟zh ōn ɡ鼓ɡǔ乐l è之zh ī。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

八下课外古诗词1《赠从弟》(其二)刘桢亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性!译文高高耸立的山上的松树,在山谷中吹来的瑟瑟风中挺立。

风声是多么强大,松枝有是多么劲挺!冰与霜正下得猛烈急骤,而松柏却整年长久端正挺立。

难道不怕遭受严寒吗?松柏有不惧严寒的本性!【赏析】开头第一句描写出全诗的主体——松树的形象:亭亭立与山上。

第二句采取对立的方式写亭亭之松所处的环境(背景):瑟瑟谷中风。

在瑟瑟的山谷风声中,松树高耸的立在山上,这一形象,可以称得上“雄伟”。

三、四两句对风声与松树都予以展开描写,描写它们在对立中所展现的情状。

以上写的是“亭亭山上松”在风中的形象,以下四句写松树在冰霜严寒中的形象。

“冰霜正惨凄”,先渲染环境的严酷,再写松树的表现:“终岁常端正”。

为什么松树在这种恶劣的环境中能够“终岁常端正”?诗人先以反诘句写出疑问:“岂不罹凝寒”,然后从容回答:“松柏有本性”。

如果说前面四句主要写松树形象的话,那么后面四句则主要写松树的品质。

它雄伟挺拔,不惧怕任何恶劣严酷的环境。

这样,松树的形象才得到完整的表现。

全诗以简练的语言、劲挺的风格写出了松树的鲜明形象,其实是以比兴手法象征诗人自己的性格与抱负,诗中因此融入了对松树赞颂的深厚感情。

2《送杜少府之任蜀州》王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

译文:古代三秦之地,拱护长安城垣宫阙。

风烟滚滚,能望到蜀州岷江的五津。

与你握手作别时,彼此间心心相印;你我都是远离故乡,出外做官之人。

四海之内只要有了知己,不管远隔在天涯海角,都像在一起。

请别在分手的岐路上,伤心地痛哭;像多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

【赏析】该诗是送别诗的名作,诗意慰勉勿在离别之时悲哀。

起句严整对仗,三、四句以散调相承,以实转虚,文情跌宕。

第三联“海内存知己,天涯若比邻”,奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山难阻”的情景,千古传诵,有口皆碑。

尾联点出“送”的主题。

全诗开合顿挫,气脉流通,意境旷达。

一洗古送别诗中的悲凉凄怆之气,音调爽朗,清新高远,独树碑石。

此诗一洗往昔送别诗中悲苦缠绵之态,体现出高远的志趣和旷达的胸怀。

“海内存知己,天涯若比邻。

”两句,成为远隔千山万水的朋友之间表达深厚情谊的不朽名句。

“城阙辅三秦,风烟望五津”。

“阙”,是皇宫前面的望楼。

“城阙”,指唐的帝都长安城。

“三秦”,指长安附近关中一带地方。

秦末项羽曾把这一带地方分为三国,所以后世称它三秦。

“辅”,辅佐,这里可以理解为护卫。

“辅三秦”,意思是“以三秦为辅”。

关中一带的茫茫大野护卫着长安城,这一句说的是送别的地点。

“风烟望五津”。

“五津”指四川省从灌县以下到犍为一段的岷江五个渡口。

远远望去,但见四川一带风尘烟霭苍茫无际。

这一句说的是杜少府要去的处所。

因为朋友要从长安远赴四川,这两个地方在诗人的感情上自然发生了联系。

诗的开头不说离别,只描画出这两个地方的形势和风貌。

举目千里,无限依依,送别的情意自在其中了。

诗人身在长安,连三秦之地也难以一眼望尽,至于远在千里之外的五津是根本看不见的。

作诗,往往超越常人的视力所及,用想象的眼睛看世界,可以置万山于几席,览千春于瞬息。

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,从河源直看到东海。

“瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋”,从三峡直看到长安。

这首诗运用这种手法,一开头就展开一个壮阔的境界,同一般的送别诗只着眼于燕羽、杨枝,泪痕,酒盏是不相同的。

“与君离别意,同是宦游人”。

彼此离别的意味如何?同是为求官飘流在外的人,离乡背井,已有一重别绪,彼此在客居中话别,又多了一重别绪:其中真有无限凄恻。

开头两句调子高昂,属对精严,这两句韵味深沉,对偶不求工整,比较疏散。

这固然由于当时律诗还没有一套严格的规定,却也有其独到的妙处。

开头如千尺悬瀑,从云端奔泻而下,接着便落入深潭,潺潺流来,飞韵清远,形成了一个大的起伏、一个强的跌宕,使人感到矫夭变化,不可端睨。

再接下去,第五六两句,境界又从狭小转为宏大,情调从凄恻转为豪迈。

“海内存知己,天涯若比邻”。

远离分不开真正的知己,只要同在四海之内,就是天涯地角也如同近在邻居一样,一秦一蜀又算得什么呢。

气象阔达,志趣高远,表现真正的友谊不受时间的限制和空间的阻隔,既是永恒的,也是无所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的。

结尾两句“无为在歧路,儿女共沾巾!”这两行诗贯通起来是一句话,意思是:在这即将分手的岔路口,不要同那小儿女一般挥泪告别啊!是对朋友的叮咛,也是自己情怀的吐露。

紧接前两句,于极高峻处忽然又落入舒缓,然后终止。

拿乐曲做比方:乐曲的结尾,有的于最激越处戛然而止,有的却要拖一个尾声。

这首诗是采用第二种手法结尾的。

欣赏古代诗歌,特别是象五律这样既严整又短小的诗歌,不光要吟味它的某些妙句,还要领悟它的章法,它的思路的顿挫、腾跃,变化和发展。

文似看山不喜平,诗也如此。

3<<登幽州台歌>>陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!译文:追忆历史,我无缘拜会那些求贤若渴的古代坚主;向往未来,我更为不能生逢旷世明君而万分担忧。

一想天地的广阔无边与永恒不息,就浩叹人生的短暂与渺小。

吊古伤今,我怎能不忧从中来,潸然泪下呢!【赏析】这首诗,是古今一致公认的名篇。

“前不见古人”一句五个字,但却包括了燕昭王在内的许多古代贤王,他们知人善任,人尽其才,大约怎么也不会任用像武攸宜这样的无能之人;至于作者自己,如有像燕昭王这样的统治者,才能一定会得到施展,抱负终会实现。

但这一切不过是感慨而已,因为前代的贤王已成过去,是见不着的。

“后不见来者”,后代的贤君也将会有的,但人的生命是如此短暂,自己又怎么能见得着呢!前代的贤王见不着,后代的贤君等不到,空有治国安民的理想,终一生不得实现,这该是多么令人忧郁的事情啊!这首诗的题目有一个“登”字但是诗中无一处点明这个字,不过读者又处处感到有这个字的存在。

一、二句的“前”与“后”自然是诗人登高所望的“眼前”与“身后”,但他却因此联想到久远的古昔与以后的时代;古今相连,造成了时间的漫长。

诗人的苦闷痛苦的心情因时间与空间的衬托,得到了极为深沉的表现。

前三句写诗人登高时的心理活动,最后一句才写外部表情。

内心是表情的依赖,表情是内心的反映,两者恰当结合,勾画出一个胸怀大志而又不逢其时、独立悲叹的动人形象。

全诗的语句长短不齐,音调富于变化,更有助于表达诗人起伏强烈的慨叹之情。

4《终南别业》王维中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

【赏析】王维晚年官至尚书右丞,职务可谓不小。

其实,由于政局变化反复,他早已看到仕途的艰险,便想超脱这个烦扰的尘世。

他吃斋奉佛,悠闲自在,大约四十岁后,就开始过着亦官亦隐的生活。

这首诗描写的,就是那种自得其乐的闲适情趣。

开头两句:“中岁颇好道,晚家南山陲”,叙述自己中年以后即厌尘俗,而信奉佛教。

“晚”是晚年;“南山陲”指辋川别墅所在地。

此处原为宋之问别墅,王维得到这个地方后,完全被那里秀丽、寂静的田园山水陶醉了。

第二联“兴来每独往,胜事空自知”中透露出诗人的闲情逸致。

上一句“独往”,写出诗人的勃勃兴致;下一句“自知”,又写出诗人欣赏美景时的乐趣。

诗人同调无多,兴致来时,惟有独游,赏景怡情,能自得其乐,随处若有所得,不求人知,自己心会其趣而已。

第三联,即言“胜事自知”。

“行到水穷处”,是说随意而行,走到哪里算哪里,然而不知不觉,竟来到流水的尽头,看是无路可走了,于是索性就地坐了下来……“坐看云起时”,是心情悠闲到极点的表示。

云本来就给人以悠闲的感觉,也给人以无心的印象,通过这一行、一到、一坐、一看的描写,诗人此时心境的闲适也就明白揭出了。

再从艺术上看,这二句诗真是诗中有画,天然便是一幅山水画。

最后一联:“偶然值林叟,谈笑无还期。

”突出了“偶然”二字。

其实不止遇见这林叟是出于偶然,本来出游便是乘兴而去,带有偶然性;“行到水穷处”自然又是偶然。

“偶然”二字实在是贯穿上下,成为此次出游的一个特色。

而且正因处处偶然,所以处处都是“无心的遇合”,更显出心中的悠闲,如行云自由遨翔,如流水自由流淌,形迹毫无拘束。

它写出了诗人那种天性淡逸,超然物外的风采。

5《宣州谢脁楼饯别校书叔云》李白弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

译文:丢弃我离开的,昨天的日子不能够挽留;搅乱我的心绪的,今天的日子又有许多烦恼忧愁。

秋风万里送走南飞的大雁,面对这种景象应该在高楼上酣畅地饮酒。

你的文章如建安风骨那样刚健,我的诗向南齐小谢的诗那样清新秀发。

全都满怀超逸的兴致,豪壮的情思飞扬横溢,想要登上青天把明月揽取。

抽刀斩断流水但水更加不停的流,举杯饮酒想消除忧愁但却更加忧愁。

人活在世上不符合心愿,明天就打散头发去摆弄扁舟。

【赏析】这首诗的一、二两句直接抒写了诗人郁积的烦忧和苦闷,两个长句激荡排比,表现了诗人长期以来政治上遭受挫折,理想和现实的矛盾长期纠缠在诗人心头,使他难以解脱。

第三、四俩感句是个转折,从极度苦闷突然进入辽阔开朗的境界,点出在楼上饯别的主题,展示出诗人豪迈宽广的襟怀。

中间六句痛苦淋漓的抒发豪情意逸兴,前面的烦忧苦闷一扫而光。

诗句自然照应了题中的谢楼和校书叔云,一则是恭维李云的诗文刚健遒劲,颇句建安风骨;二则是说自己的诗歌像小谢那样清新秀发。

“惧怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月”进一步渲染了长空万里的秋雁激发起来的壮思逸兴,用极其浪漫的手法,把诗人的性格和昂扬豪迈之气表现得淋漓尽致。

最后四句诗人再一次回到痛苦的现实中来,更加强烈地感到理想和现实的矛盾无法调和,使他潇洒旷达外表下深藏着的悲哀更加深重。

诗人时而把自己抛向欢乐的绝顶,时而使自己陷于痛苦的深渊。

思想感情的急骤变化和艺术结构的起伏跌宕,在全诗得到了完美的体现。

语言的健举豪爽和比喻的自然天成也为以后诗歌的发展做出了表率。

6《早春呈水部张十八员外》韩愈天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

译文长安大街上,下着小雨像酥油那样软润,野草远看一片新绿近看却只是萌芽。

这是最值得称道的一年中春季最美好的时节,它远胜过皇城绿柳如云的时候。

【赏析】这首诗又名《初春小雨》。

诗中所写当是早春景物,主要写小雨后的京都景色。

起始一句点明地点并描写了小雨所形成的情状——长安街上下着纷纷洒洒的细雨;这细雨看上去十分可爱,它落在地面上就像酥油一样软润,野草开始萌发;这种萌发远看一片新绿,近看却隐隐约约。