中医学基础课程教案

中医基础理论教案1

中医基础理论教案1第一章绪论ⅰ课程内容一、中国医药学是一个伟大的宝库二、中医学理论体系的构成和发展:《黄帝内经》就是我国现存的医学文献中最早的一部典籍,也就是中医理论体系构成的标志。

继后《痢疾杂病论》、《诸病源候论》、《小儿药证直诀》,以及金元四大医学流派,直到温病学派等都发展了中医学理论体系。

三、中医学理论体系中的唯物辩证观:中医学中\天人合一\、\神形一体\、\疾病可知\、\标本缓急\、\正治反治\、\异法方宜\、\病治异同\等观点,都具有朴素的唯物论和自发的辩证思想。

四、中医学的基本特点:这是本章的重点内容,包括两个方面。

(一)整体观念:整体就是统一性和完整性,包含两个主要内容。

其一人体就是有机的整体;其二就是人与自然的统一性。

(二)辨证论治:包括辨证与论治两个主要内容。

证,是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理概括,与病、症是有区别的。

辨证论治是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则,也是对疾病的一种特殊的研究和处理方法。

辨证和论治有不同的含义,是统一的整体。

ⅱ考核目标-、教学要求1.介绍中医药学就是个了不起的宝库。

2.熟识中医学理论体系的构成和发展。

3.介绍中医学理论体系中的唯物辩证观。

4.掌控中医学的两个基本特点。

5.自学时数:4学时6.面授时数:1学时二、自学建议中医的两个基本特点,为本章的重点内容。

整体观念,强调人体是个有机的整体和人与自然的统一性。

人体是有机整体,可以通过人体以五脏为中心,心为主导,既分别主持各自的生理功能又统一协作,以及脏腑的生理功能与精、气、血、津液等生命物质密不可分的关系,脏腑与形体、官窍、外华、分泌物和排泄物之间密切相关来认识。

至于人与自然的统一性,则可从人类赖以自然界而生存、人类必须适应自然界的运动变化和人类也必须改造自然、地域、工作环境提高生存质量等方面来理解。

关于辨证论治,必须明确证,是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括,与病、症是有区别的。

辨证,是将四诊所收集的资料、症状、体征,通过分析、综合、辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正关系并概括,判断为某种性质的证侯,论治是根据辨证结果,确定相应的治疗方法。

中医讲课入门教案范文模板

一、课程名称:中医学基础入门二、授课对象:医学类学生三、课时安排:2课时四、教学目标:1. 了解中医学的基本概念和起源;2. 掌握中医学的理论体系和基本特点;3. 熟悉中医诊断的基本方法和常用术语;4. 培养学生对中医学的兴趣和热爱。

五、教学内容:第一课时一、导入1. 提问:同学们,你们知道中医学吗?请谈谈你对中医学的了解。

2. 介绍中医学的基本概念和起源。

二、中医学的基本概念1. 中医学的定义:中医学是一门研究人体生理、病理、诊断、治疗、预防等方面的科学。

2. 中医学的起源:中医学起源于我国古代,有着数千年的历史。

三、中医学的理论体系1. 阴阳五行学说:阴阳五行是中医学的基本理论,用以解释人体的生理、病理现象。

2. 脏腑学说:脏腑学说认为人体脏腑相互联系,共同维持人体的生命活动。

3. 经络学说:经络学说认为人体内部有十二条经络,负责气血的运行和调节。

四、中医诊断的基本方法1. 望诊:观察患者的面色、舌象等外在表现,以了解病情。

2. 闻诊:听患者的声音、气味等,以判断病情。

3. 闻诊:询问患者的病史、症状等,以了解病情。

4. 切诊:通过脉诊、按诊等方法,了解患者的脉象和体质。

第二课时一、导入1. 回顾上节课所学内容,提问:同学们,你们掌握了中医学的基本概念和理论体系吗?2. 介绍中医诊断的常用术语。

二、中医诊断的常用术语1. 证候:证候是中医诊断的基本单位,包括病因、病位、病性、病机等方面。

2. 病机:病机是指疾病发生、发展、变化的机理。

3. 脉象:脉象是指脉搏的强弱、快慢、滑涩等特征,用以判断病情。

三、案例分析1. 结合实际病例,讲解中医诊断的过程和方法。

2. 分组讨论,让学生尝试运用所学知识进行诊断。

四、总结1. 总结中医学的基本概念、理论体系和诊断方法。

2. 强调中医学在临床实践中的重要性。

五、课后作业1. 阅读相关中医学书籍,了解中医学的更多内容。

2. 收集身边的中医病例,尝试运用中医诊断方法进行分析。

《中医基础理论》教案

2.了解中医学基础理论的主要内容。

教学内容:

(包括教授的重点内容,所要解决的疑难点)

1.辨证论治的概念和思维过程:

(1)病、证、症的基本概念:阐释病、证、症的基本概念及其区别和联系,指出证的时相性和空间性特征。

(2)辨证论治的基本概念:

①辨证的基本概念和思维过程,如辨病因,辨病位,辨病性,辨病势等。

教学时间安排:

(总体安排及每部分内容教学时间安排)

1.中医药学的概况5′

2.中医学及中医基础理论的概念15′

3.中医基础理论的形成30′

4. 中医基础理论的发展 40′

复习思考题及课堂作业

1.何谓中医基础理论?

2.中医基础理论形成的时代、基础、标志如何?

3.“金元四大家”的姓名、派别、学术观点各如何?

2如何理解人体是一个有机整体?

3怎样认识人与自然环境的统一性?

④整体观念构建的理论基础是什么?

课堂测验及提问试题

如何理解人体是一个有机整体?

备注

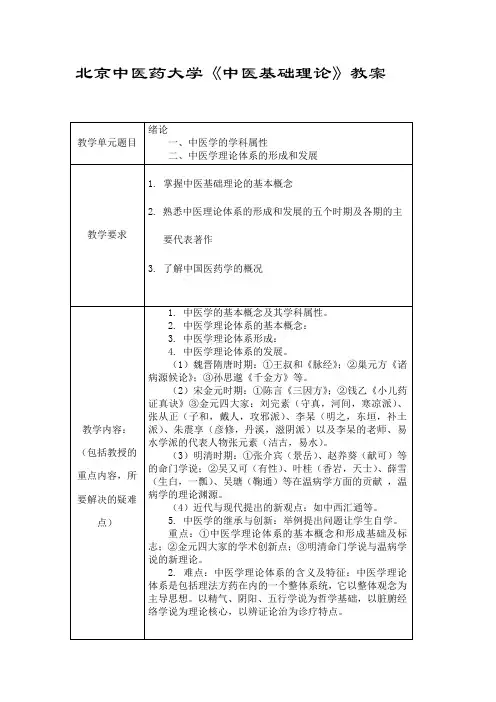

北京中医药大学《中医基础理论》教案

教学单元题目

绪论

三、中医学理论体系的主要特点·辨证论治

四、中医基础理论课程的主要内容

教学要求

中医基础理论

中医基础理论> 教案教案中医基础理论教案绪论【学时】 6【目的要求】1.了解中医学、中医基础理论的基本概念和中医学的学科属性。

2.熟悉中医学理论体系的基本概念及其形成和发展概况。

3.掌握中医学理论体系的主要特点。

【教学内容】一、中医学的基本概念及其学科属性(一)中医学的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

(二)中医学的学科属性中医学属于自然科学的范畴,但具有明显的社会科学特性,同时还受到中国古代哲学的深刻影响,是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。

二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

它是以整体观念为主导思想,以精气、阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法,以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础,以辨证论治为诊治特点的独特的医学理论体系。

(二)中医学理论体系的形成1.时期:战国至秦汉。

2.基础:(1)有利的社会文化背景;(2)医药知识的大量积累。

3.方法:(1)古代医家先后采用直接观察法和整体观察法对人体生命现象和自然现象进行观察,以探求人体生命的奥秘及生命活动与外界环境的关系;(2)精气、阴阳、五行学说等中国古代哲学中朴素的唯物辩证法思想对医学的渗透。

4.标志:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》等医学典籍的问世。

(简介这四部医学典籍的作者、成书年代、主要内容及学术成就)(三)中医学理论体系的发展1.魏晋隋唐时期:中医学理论体系得以充实和系统化。

(1)晋·王叔和编撰的《脉经》,是我国第一部脉学专著。

(2)晋·皇甫谧编撰的《针灸甲乙经》,是我国现存最早的针灸学专著。

(3)隋·巢元方等人编撰的《诸病源候论》,是我国第一部病因病机学专著。

基础中医学教案中医理论的基础知识与应用

明清时期

温病学的形成和发展,为中医在 急性传染病的治疗方面提供了新 的思路和方法。

01

远古时期

中医起源于远古时期,形成于春 秋战国时期,其理论基础源自于 《黄帝内经》等经典著作。

02

03

04

唐宋时期

孙思邈的《千金方》等著作丰富 了中医的理论和实践。

中医理论的核心思想

整体观念

中医认为人体是一个有机整体,各脏腑、组 织、器官在生理上相互联系,在病理上相互 影响。

根据阴阳失调的具体情况,采用“损其有余,补其不足”的原则,使阴阳恢复 于相对的平衡状态。同时,根据五行生克制化规律,采用“抑强扶弱”的方法 ,调整脏腑功能,达到治疗疾病的目的。

03

脏腑经络学说

脏腑学说的基本概念

脏腑

指人体内的各种器官,包括五脏 (心、肝、脾、肺、肾)和六腑 (胆、胃、小肠、大肠、膀胱、

预防保健

通过调理脏腑功能、疏通经络气血等方法,增强人体正气,提高抵抗力,预防疾病的发生 。同时,还可指导人们进行饮食起居有序、有节、有度,达到养生防病的目的。

04

诊断方法与技巧

望诊

观察患者面色、形态 、舌苔等外观表现

望神、望色、望形态 、望五官等具体内容

判断病情轻重缓急及 病位所在

闻诊

听取患者声音、语言、呼吸等声响变化

为治疗提供依据。

审因论治

02

根据辨证的结果,确定相应的治疗方法,包括治则、治法和处

方用药等。

因人、因时、因地制宜

03

在治疗过程中,要考虑患者的个体差异、季节时令和地理环境

等因素,制定个性化的治疗方案。

常用治疗方法介绍

1 药物治疗

运用中药的内服、外用等方法治疗疾病,包括汤剂、丸 剂、散剂、膏剂等多种剂型。

第二篇中医基础理论教案(精)

以上重点是心与肾、肺与肾、肝与肾的关系;难点是心与肾的关系

归纳本次课程,布置思考题。

思考题:1.如何理解肾主纳气的功能?

2.三焦有哪些涵义?在临床上有何应用?

3.如何理解心与肾、肝与脾的关系

任课教师签名:

浙江中医药大学教案

编号:5

课题

第四章气血津液授课专业:护理学年级班级人数授课日期:年月日

课时目标

掌握1.五行学说的基本内容; 2.脏腑的组成;3.五脏、六腑的主要生理功能

熟悉1.五行学说的概念、五行特性及其在中医护理学中的应用; 2.五脏与形窍志液的关系了解

教学活动

课型:理论√实验见习其它

教学方式:讲授√讨论√指导示教其它

教学资源多媒体√模型标本实物示教其它

教学过程

导言

第二节五行学说

一、概述:五行学说的基本定义

三、讲解十二经脉的分布规律。讲授四、十二经脉表里关系。讲授(重点:经络的基本概念。十二经脉的名称。十二经脉走向交接规律。十二经脉表里关系。十二经脉的流注次序。难点:经络是如何形成的?十二经脉循行包括直行和分支。第六章病因病机第一节病因一、外感致病因素(一)六淫1.阐释风邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例2.阐释寒邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例3.阐释暑邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例4.阐释湿邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例5.阐释燥邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例6.阐释火邪的概念、性质和致病特性:讲授、举例7.总结二、厉气:厉气的概念、发病特点、传染方式、发病原因重点:风、寒、湿、火邪的致病特点难点:风邪、湿邪的致病特点课堂讨论题、复习思考题:1.如何理解风为百病之长? 2.寒性主收引的主要机理和病理表现是什么? 3.如何理解湿邪阻遏气机的特点? 4.火邪与暑邪都能引起发热,机理有何不同?5.为什么说燥易伤肺?任课教师签名:

高职中医教案模板范文版

课程名称:中医基础理论授课班级:高职中医专业授课教师: [教师姓名]授课时间: 2023年[具体日期]教学目标:1. 知识目标:- 掌握中医基本理论的核心概念,如阴阳五行、脏腑经络、气血津液等。

- 了解中医对健康和疾病的认识,包括病因、病机、诊断、治疗原则等。

2. 能力目标:- 能够运用中医理论分析临床病例,进行初步的中医诊断。

- 能够根据中医理论制定合理的治疗方案。

3. 素质目标:- 培养学生严谨的学术态度和良好的职业道德。

- 增强学生的人文关怀意识和社会责任感。

教学内容:一、阴阳五行1. 阴阳的概念及属性2. 五行的概念及属性3. 阴阳五行在中医学中的应用二、脏腑经络1. 脏腑的功能与相互关系2. 经络的分布与功能三、气血津液1. 气血的概念与功能2. 津液的概念与功能四、病因病机1. 病因的分类与特点2. 病机的形成与表现教学过程:一、导入1. 通过提问或案例分析,引导学生思考中医的基本理论。

2. 引出本节课的学习内容。

二、讲授新课1. 讲解阴阳五行、脏腑经络、气血津液、病因病机等基本概念。

2. 结合图表、图片等多媒体手段,使教学内容更加直观易懂。

3. 通过案例分析,让学生运用所学知识分析实际问题。

三、课堂讨论1. 组织学生进行小组讨论,探讨中医理论在实际临床中的应用。

2. 鼓励学生提出问题,共同解决。

四、巩固练习1. 布置课后作业,巩固所学知识。

2. 进行课堂练习,检验学生的学习效果。

五、总结1. 总结本节课的重点内容。

2. 对学生的表现进行点评,提出改进意见。

教学方法:1. 讲授法:系统讲解中医基本理论。

2. 讨论法:引导学生参与课堂讨论,提高学生的思考能力。

3. 案例分析法:通过案例分析,使学生更好地理解中医理论。

4. 练习法:通过课后作业和课堂练习,巩固所学知识。

教学评价:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况等。

2. 课后作业:检查学生对所学知识的掌握程度。

3. 期末考试:综合评价学生的学习成果。

中医基础理论教材

中医基础理论学科012中医基础理论课程教案中医基础理论学科03中医基础理论课程教案中医基础理论学科04中医基础理论课程教案中医基础理论学科05中医基础理论学科06中医基础理论学科07中医基础理论学科08中医基础理论学科09中医基础理论学科10中医基础理论课程教案中医基础理论学科11中医基础理论课程教案中医基础理论学科12中医基础理论课程教案中医基础理论学科13中医基础理论学科14中医基础理论课程教案中医基础理论学科15中医基础理论学科16中医基础理论课程教案中医基础理论学科17中医基础理论学科18中医基础理论课程教案中医基础理论学科19中医基础理论课程教案中医基础理论学科20中医基础理论学科21中医基础理论学科22中医基础理论学科23中医基础理论学科24中医基础理论课程教案中医基础理论学科25中医基础理论学科26中医基础理论课程教案中医基础理论学科27中医基础理论课程教案中医基础理论学科28中医基础理论学科29中医基础理论学科30中医基础理论学科31中医基础理论学科32中医基础理论学科33中医基础理论学科34中医基础理论学科35中医基础理论课程教案中医基础理论学科36中医基础理论学科37中医基础理论学科38中医基础理论学科39中医基础理论学科40中医基础理论学科41中医基础理论学科42中医基础理论学科43中医基础理论学科44中医基础理论课程教案中医基础理论学科45。

《中医学基础》教案

《中医学基础》教案《中医学基础》教案一、文章类型与目标受众本文将呈现一份《中医学基础》教案,旨在为中医学教师提供教学指导,同时帮助学生更好地理解中医学的基本概念和理论。

本文主要面向中医学教师、学生以及对该领域感兴趣的读者。

二、关键词中医学基础、理论知识、教学方法、教学内容、实践操作。

三、教案大纲1、引言1、介绍中医学基础的重要性2、阐述中医学的基本概念和理论2、中医学的历史背景与理论体系1、中医学的起源与发展2、中医学的基本理论框架:阴阳学说、五行学说、气血理论3、中医学基础知识1、藏象理论:脏腑功能、气血运行与平衡2、经络理论:经络系统、穴位及其功能3、病因理论:六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响4、中医诊断方法1、四诊合参:望、闻、问、切2、辨证分析:八纲辨证、脏腑辨证等5、中药与方剂1、中药基本知识:性味功能、配伍禁忌等2、方剂基本知识:组方原则、常用方剂等6、实践操作与临床应用1、针灸疗法:基本操作、穴位应用等2、推拿按摩:基本手法、常用穴位等3、方药应用:中药与方剂的实践操作7、课堂互动与问题解答1、引导学生参与讨论,加深对中医学基础知识的理解2、解答学生疑问,增强教学效果8、作业与课外阅读1、布置相关作业,巩固课堂所学知识2、推荐课外阅读材料,拓宽学生视野四、教案详细内容1、引言1、简要介绍中医学基础课程的目标和意义。

2、强调中医学基础在中医学专业中的重要地位,以及对于实践操作和临床应用的重要性。

2、中医学的历史背景与理论体系1、通过讲解中医学的起源、发展和理论框架,帮助学生了解中医学的基本概念和理论。

2、重点阐述阴阳学说、五行学说、气血理论等基本理论,并解释其在中医学中的应用。

3、中医学基础知识1、系统介绍藏象理论,包括脏腑功能、气血运行与平衡等,帮助学生了解人体生理机能的基本概念。

2、详细讲解经络理论,包括经络系统、穴位及其功能等,帮助学生理解针灸疗法的原理和操作方法。

3、分析病因理论,包括六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响,帮助学生了解疾病的产生和预防方法。

《中医学基础》教案

02

中医外科治疗方法包括中药内服、外敷、熏洗等,以及针灸、推拿等非药物治 疗手段。中医外科医生根据病情选择合适的治疗方法,以达到缓解症状、促进 康复的目的。

03

中医外科临床应用需注重个体化治疗,根据病人的具体情况制定个性化的治疗 方案。同时,中医外科医生还应不断学习和探索新的治疗方法和技术,提高治 疗效果和患者的生存质量。

脏腑经络理论

总结词

脏腑经络理论是中医学对人体生理结构和疾病机制的认识,它包括对脏腑、经络、气、血等概念的解 释和阐述。

详细描述

脏腑理论认为人体内部有五脏(心、肝、脾、肺、肾)、六腑(胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦) 等器官,它们各自有不同的功能和相互之间的关系。经络理论则认为人体内有十二正经和奇经八脉等 经络系统,它们是气血运行的通道,对维持人体正常生理功能起着重要作用。

中医内科临床应用

中医内科临床应用广泛,涉及多种疾病的治疗和调理。在临床实践中,中医内科医生运用望 、闻、问、切四诊合参的方法,对病人的病情进行全面了解和评估,并制定个体化的治疗方 案。

中医内科临床治疗注重整体观念和辨证施治,强调调节人体阴阳平衡和脏腑功能。治疗方法 包括中药汤剂、中成药、针灸、推拿等,旨在改善症状、调节免疫和延缓病情进展。

感谢您的观看

《中医学基础》教案

汇报人: 2024-01-07

目 录

• 中医学基础概述 • 中医学理论基础 • 中医学治疗方法 • 中医学与现代医学的比较 • 中医学在临床实践中的应用 • 中医学的未来发展与展望

CHAPTER 01

中医学基础概述

中医学的基本概念

中医学

以中国古代的阴阳五行等哲学思 想为理论基础,研究人体生理、 病理、诊断、治疗和预防等医学 知识的一门学科。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(3)同病异治和异病同治的涵义:阐释同病异治与异病同治的涵义,指出中医治病着眼于证的异同。(约5分钟)

(4)辨证与辨病相结合:①辨病论治的由来;②“以辨病为先,以辨证为主”的临床诊治原则。(约3 分钟)

3中医学基础的主要内容简介。(约5分钟)

教

学

过

程

1简述中医学的基本概念。(约5分钟)

中医学,是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。中医学属于自然科学范畴,具有社会科学特性,受到古代哲学的深刻影响,是多学科交互渗透的产物。

2阐释中医学理论体系的基本概念:是包括理法方药在内的整体。(约3分钟)

1掌握中医学理论体系的基本特点——整体观念、辨证论治

2了解中医学基础的主要内容。

教

学

过

程

1阐述整体观念的基本概念及主要内容。(约5分钟)

(1)阐释人体是一个有机整体:生理上、病理上、诊治上的整体性。(约5分钟)

(2)阐释人与自然环境的统一性:自然环境的变化对人体生理、病理及疾病防治的影响。(约5分钟)

重点难点思考题

1重点:①整体观念的基本概念;②证、辨证论治、同病异治、异病同治的概念。

2难点:①人体怎样构成一个有机整体?要求从“五脏一体观”和“形神一体观”两个方面来阐释;②证的基本概念

3思考题:①整体观念的基本概念是什么?②证与病、症在概念上有何区别?②辨证与论治的基本概念和相互关系是什么?③何谓同病异治、异病同治?

中医学基础课程教案(供中药类专业用)

中医基础理论教研室03

课程名称

中医学基础(新世纪全国高等中医药院校规划教材,张登本主编)

课 题

第二章 中医学的哲学基础

第一节 阴阳学说——阴阳的概念;阴阳学说的基本内容

授课时数

2

教学方法

课堂讲授,配合多媒体课件

教学目的

1掌握阴阳的基本概念;

2了解事物阴阳属性的划分规律及其相对性与绝对性;

⑷阴阳消长的含义及形式及其与对立制约、互根互用之间的关系:阴阳之间的此消彼长和此长彼消的消长形式与阴阳的对立制约相关联;阴阳之间的此消彼亦消和此长彼亦长与阴阳的互根互用相联系。(约15分钟)

⑸阴阳转化的含义、形式及内在依据和条件:①形式:渐变,突变;②内在依据:阴阳互藏互寓,即阴中有阳,阴中有阴;③条件:阴阳消长:或随阴阳消长而转化,或在阴阳消长变化到一定程度时产生。(约15分钟)

(3)阐释人与社会环境的统一性:社会环境对人体生理、病理与疾病防治的关系。

(约5分钟)

2阐述辨证论治的概念和思维过程:

(1)病、证、症的基本概念:阐释病、证、症的基本概念及其区别和联系,指出证的时相性和空间性特征。(约5分钟)

(2)辨证论治的基本概念:

①辨证的基本概念和思维过程,如辨病因,辨病位,辨病性,辨病势等。(约5分钟)

2难点:中医学理论体系的基本概念:中医学理论体系是包括理法方药在内的一个整体系统,它以整体观念为主导思想,以精气、阴阳、五行学说为哲学基础,以脏腑经络学说为理论核心,以辨证论治为诊疗特点。

3思考题:①中医学理论体系的基本概念、形成标志是什么?②金元四大家的代表人物、学术特点各是什么?③明清时期中医学理论的发展体现在哪些方面?

3简述中医学理论体系形成:(约15分钟)

(1)形成的基础和方法:①社会背景;②医药知识的积累;③直接观察与整体观察;④哲学思想(精气、阴阳、五行学说)的渗透。

(2)理论体系的确立:①大体年代;②标志;③《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《难经》、《本经》等在中医学理论体系形成中的意义。

4以朝代为线索简述中医学理论体系的充实和发展。(约20分钟)

中医学基础课程教案(供中药类专业用)

中医基础理论教研室01

课程名称

中医学基础(新世纪全国高等中医药院校规划教材,张登本主编)

课 题

第一章 中医学导论

一、中医学的基本概念

二、中医学理论体系的形成和发展

授课时数

1

教学方法

课堂讲授,配合多媒体课件

教学目的

1了解中医学的基本概念;

2了解中医学理论体系形成和发展的大体过程。

(1)魏晋隋唐时期:①王叔和《脉经》;②巢元方《诸病源候论》;③孙思邈《千金方》。

(2)宋金元时期:①陈言《三因方》;②钱乙《小儿药证直诀》;③金元四大家:刘完素(守真,河间,寒凉派)、张从正(子和,戴人,攻邪派)、李杲(明之,东垣,补土派)、朱震亨(彦修,丹溪,滋阴派)以及李杲的老师、易水学派的代表人物张元素(洁古,易水)。

④中医学怎样才能实现现代化?

中医学基础课程教案(供中药类专业用)

中医基础理论教研室02

课程名称

中医学基础(新世纪全国高等中医药院校规划教材,张登本主编)

课 题

第一章 中医学导论

三、中医学理论体系的基本特点——整体观念、辨证论治

四、中医学基础的主要内容

授课时数

1

教学方法

课堂讲授,配合多媒体课件

教学目的

(3)明清时期:①张介宾(景岳)、赵养葵(献可)等的命门学说;②吴又可(有性)、叶桂(香岩,天士)、薛雪(生白,一瓢)、吴瑭(鞠通)等的温病学说。

(4)近代与现代提出的新观点:如中西汇通等。

5中医学的继承与创新:提出问题让学生自学。

重点难点思考题

1重点:①中医学理论体系的基本概念和形成标志;②金元四大家的理论创新;③明清命门学说与温病学说的新理论。

⑴阴阳对立的涵义:①相反,斗争;②制约,压制;③排斥,格拒。(约10分钟)

⑵阴阳互根与互用的含义:①阴阳互根说明阴阳双方相互依赖而存在,如寒与热等。互根关系失常出现孤阴与独阳。②阴阳互用说明阴阳之间在互存基础上的相互资生、相互促进的关系,如气与血的关系。互用关系失常出现阴阳互损。(约15分钟)

⑶阴阳交感与互藏的涵义与关系:①阴阳互藏说明阴阳双方中的一方都寓含另一方,即阴中有阳,阳中有阴。是阴阳交感的内在动力根源,也是阴阳消长与转化的内在根据。②阴阳交感:阴阳二气相互感应而交会,相错相荡,氤氲化物。机理:阴阳互藏,阴升阳降:阴中有阳故能在阳的鼓动下而上升,阳中有阴故能阴的牵制下而下降。(约20分钟)

3掌握阴阳对立制约、互根互用、交感、互藏、消长、转化、自和、平衡等运动规律和形式。

教

学

过

程

1简述阴阳学说的概念及其形成:(约5分钟)

2阐释阴阳的基本概念:阴阳的涵义;阴阳概念的内涵及来源。(约5分钟)

3阐述事物和现象的阴阳属性:事物和现象阴阳属性的规定性、相对性和绝对性。

(约5分钟)

4阐述阴阳学说的基本内容