《中医学基础》教案

中医讲课入门教案范文模板

一、课程名称:中医学基础入门二、授课对象:医学类学生三、课时安排:2课时四、教学目标:1. 了解中医学的基本概念和起源;2. 掌握中医学的理论体系和基本特点;3. 熟悉中医诊断的基本方法和常用术语;4. 培养学生对中医学的兴趣和热爱。

五、教学内容:第一课时一、导入1. 提问:同学们,你们知道中医学吗?请谈谈你对中医学的了解。

2. 介绍中医学的基本概念和起源。

二、中医学的基本概念1. 中医学的定义:中医学是一门研究人体生理、病理、诊断、治疗、预防等方面的科学。

2. 中医学的起源:中医学起源于我国古代,有着数千年的历史。

三、中医学的理论体系1. 阴阳五行学说:阴阳五行是中医学的基本理论,用以解释人体的生理、病理现象。

2. 脏腑学说:脏腑学说认为人体脏腑相互联系,共同维持人体的生命活动。

3. 经络学说:经络学说认为人体内部有十二条经络,负责气血的运行和调节。

四、中医诊断的基本方法1. 望诊:观察患者的面色、舌象等外在表现,以了解病情。

2. 闻诊:听患者的声音、气味等,以判断病情。

3. 闻诊:询问患者的病史、症状等,以了解病情。

4. 切诊:通过脉诊、按诊等方法,了解患者的脉象和体质。

第二课时一、导入1. 回顾上节课所学内容,提问:同学们,你们掌握了中医学的基本概念和理论体系吗?2. 介绍中医诊断的常用术语。

二、中医诊断的常用术语1. 证候:证候是中医诊断的基本单位,包括病因、病位、病性、病机等方面。

2. 病机:病机是指疾病发生、发展、变化的机理。

3. 脉象:脉象是指脉搏的强弱、快慢、滑涩等特征,用以判断病情。

三、案例分析1. 结合实际病例,讲解中医诊断的过程和方法。

2. 分组讨论,让学生尝试运用所学知识进行诊断。

四、总结1. 总结中医学的基本概念、理论体系和诊断方法。

2. 强调中医学在临床实践中的重要性。

五、课后作业1. 阅读相关中医学书籍,了解中医学的更多内容。

2. 收集身边的中医病例,尝试运用中医诊断方法进行分析。

2024精选中医学基础教案任意下载[完整版]

![2024精选中医学基础教案任意下载[完整版]](https://uimg.taocdn.com/05dd0338f4335a8102d276a20029bd64793e6201.webp)

2024精选中医学基础教案任意 [完整版]一、教学内容本节课选自《中医学基础》教材第三章“藏象学说”,详细内容包括:藏象学说的基本概念、五脏的生理功能与特性、五脏之间的相互关系及病理影响。

二、教学目标1. 理解并掌握藏象学说的基本概念,了解五脏的生理功能与特性。

2. 掌握五脏之间的相互关系及病理影响,提高中医诊断能力。

3. 能够运用所学知识,分析临床病例,为实际诊疗提供理论支持。

三、教学难点与重点重点:藏象学说的基本概念,五脏的生理功能与特性,五脏之间的相互关系及病理影响。

难点:五脏之间的相互关系及病理影响。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔、挂图。

五、教学过程1. 导入:通过实际病例分析,引出本节课的主题——藏象学说。

2. 新课内容:讲解藏象学说的基本概念,分析五脏的生理功能与特性,阐述五脏之间的相互关系及病理影响。

1)藏象学说基本概念:介绍藏象学说的起源、发展及内涵。

2)五脏生理功能与特性:详细讲解心、肝、脾、肺、肾的生理功能与特性。

3)五脏相互关系及病理影响:分析五脏之间的相生相克关系,以及病理情况下的相互影响。

3. 例题讲解:结合临床病例,讲解如何运用藏象学说进行诊断和治疗。

4. 随堂练习:布置与新课内容相关的练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 藏象学说2. 内容:1)基本概念2)五脏生理功能与特性3)五脏相互关系及病理影响4)临床应用七、作业设计1. 作业题目:1)简述藏象学说的基本概念。

2)分析心、肝、脾、肺、肾的生理功能与特性。

3)举例说明五脏之间的相互关系及病理影响。

2. 答案:1)藏象学说是指研究人体内脏器官的形态、结构、生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

2)心主血脉,肝主疏泄,脾主运化,肺主呼吸,肾主水液。

3)例如:心肝火旺,可导致心悸、失眠、烦躁等症状;脾肺气虚,可导致食欲不振、乏力、气短等症状。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实际病例引入,激发了学生的学习兴趣。

《中医基础理论》教案

2.了解中医学基础理论的主要内容。

教学内容:

(包括教授的重点内容,所要解决的疑难点)

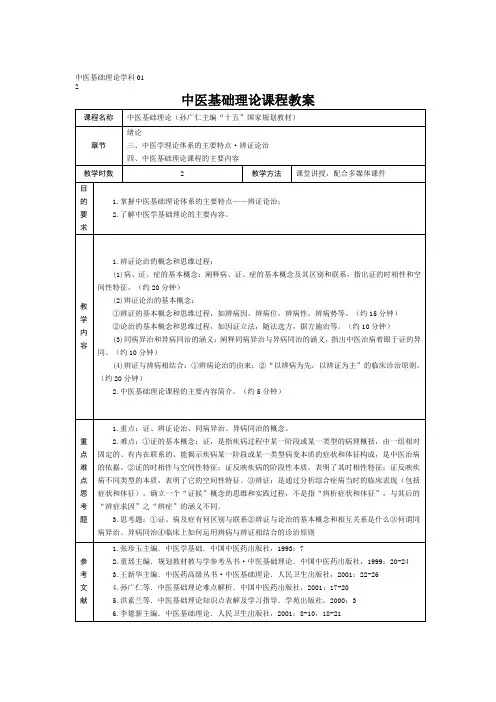

1.辨证论治的概念和思维过程:

(1)病、证、症的基本概念:阐释病、证、症的基本概念及其区别和联系,指出证的时相性和空间性特征。

(2)辨证论治的基本概念:

①辨证的基本概念和思维过程,如辨病因,辨病位,辨病性,辨病势等。

教学时间安排:

(总体安排及每部分内容教学时间安排)

1.中医药学的概况5′

2.中医学及中医基础理论的概念15′

3.中医基础理论的形成30′

4. 中医基础理论的发展 40′

复习思考题及课堂作业

1.何谓中医基础理论?

2.中医基础理论形成的时代、基础、标志如何?

3.“金元四大家”的姓名、派别、学术观点各如何?

2如何理解人体是一个有机整体?

3怎样认识人与自然环境的统一性?

④整体观念构建的理论基础是什么?

课堂测验及提问试题

如何理解人体是一个有机整体?

备注

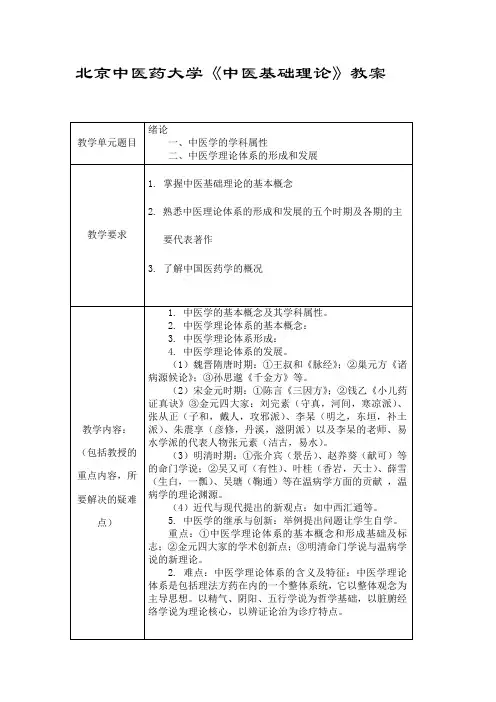

北京中医药大学《中医基础理论》教案

教学单元题目

绪论

三、中医学理论体系的主要特点·辨证论治

四、中医基础理论课程的主要内容

教学要求

中医基础理论教材

中医基础理论学科012中医基础理论课程教案中医基础理论学科03中医基础理论课程教案中医基础理论学科04中医基础理论课程教案中医基础理论学科05中医基础理论学科06中医基础理论学科07中医基础理论学科08中医基础理论学科09中医基础理论学科10中医基础理论课程教案中医基础理论学科11中医基础理论课程教案中医基础理论学科12中医基础理论课程教案中医基础理论学科13中医基础理论学科14中医基础理论课程教案中医基础理论学科15中医基础理论学科16中医基础理论课程教案中医基础理论学科17中医基础理论学科18中医基础理论课程教案中医基础理论学科19中医基础理论课程教案中医基础理论学科20中医基础理论学科21中医基础理论学科22中医基础理论学科23中医基础理论学科24中医基础理论课程教案中医基础理论学科25中医基础理论学科26中医基础理论课程教案中医基础理论学科27中医基础理论课程教案中医基础理论学科28中医基础理论学科29中医基础理论学科30中医基础理论学科31中医基础理论学科32中医基础理论学科33中医基础理论学科34中医基础理论学科35中医基础理论课程教案中医基础理论学科36中医基础理论学科37中医基础理论学科38中医基础理论学科39中医基础理论学科40中医基础理论学科41中医基础理论学科42中医基础理论学科43中医基础理论学科44中医基础理论课程教案中医基础理论学科45。

《中医学基础》教案

《中医学基础》教案《中医学基础》教案一、文章类型与目标受众本文将呈现一份《中医学基础》教案,旨在为中医学教师提供教学指导,同时帮助学生更好地理解中医学的基本概念和理论。

本文主要面向中医学教师、学生以及对该领域感兴趣的读者。

二、关键词中医学基础、理论知识、教学方法、教学内容、实践操作。

三、教案大纲1、引言1、介绍中医学基础的重要性2、阐述中医学的基本概念和理论2、中医学的历史背景与理论体系1、中医学的起源与发展2、中医学的基本理论框架:阴阳学说、五行学说、气血理论3、中医学基础知识1、藏象理论:脏腑功能、气血运行与平衡2、经络理论:经络系统、穴位及其功能3、病因理论:六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响4、中医诊断方法1、四诊合参:望、闻、问、切2、辨证分析:八纲辨证、脏腑辨证等5、中药与方剂1、中药基本知识:性味功能、配伍禁忌等2、方剂基本知识:组方原则、常用方剂等6、实践操作与临床应用1、针灸疗法:基本操作、穴位应用等2、推拿按摩:基本手法、常用穴位等3、方药应用:中药与方剂的实践操作7、课堂互动与问题解答1、引导学生参与讨论,加深对中医学基础知识的理解2、解答学生疑问,增强教学效果8、作业与课外阅读1、布置相关作业,巩固课堂所学知识2、推荐课外阅读材料,拓宽学生视野四、教案详细内容1、引言1、简要介绍中医学基础课程的目标和意义。

2、强调中医学基础在中医学专业中的重要地位,以及对于实践操作和临床应用的重要性。

2、中医学的历史背景与理论体系1、通过讲解中医学的起源、发展和理论框架,帮助学生了解中医学的基本概念和理论。

2、重点阐述阴阳学说、五行学说、气血理论等基本理论,并解释其在中医学中的应用。

3、中医学基础知识1、系统介绍藏象理论,包括脏腑功能、气血运行与平衡等,帮助学生了解人体生理机能的基本概念。

2、详细讲解经络理论,包括经络系统、穴位及其功能等,帮助学生理解针灸疗法的原理和操作方法。

3、分析病因理论,包括六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响,帮助学生了解疾病的产生和预防方法。

《中医基础理论》教案

《中医基础理论》教案(供本科90学时用)教材主编:孙广仁新世纪全国高等中医药院校规划教材供中医药类专业用中国中医药出版社福建中医学院中医基础理论教研室编写说明本教案根据现行全国普通高等教育全日制五年本科《中医基础理论课程教学大纲》要求,以中国中医药出版社2007年1月出版的普通高等教育“十一五”国家级规划教材、新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医基础理论》(新世纪第二版)为蓝本,结合我室教学特点,按90学时设计、编写而成。

本教案供中医学、针灸推拿学、康复学、美容学等专业本科学生授课时使用。

本教案中教学目的要求,按主次分为掌握、熟悉、了解三个层次。

教学内容除明确概念外,对重点、难点、疑点,以及教学上的详略处理等均加以标示,并提出注意点,以突出教学中的重要环节,加强教学效果,提高教学质量。

每一章后面附有主要参考书目和复习思考题,以供教师备课时参考,并便于学生课后复习。

福建中医学院中医基础理论教研室2007年8月目录绪论 (4)第一章中医学的哲学基础 (9)第二章精气血津液 (22)第三章藏象 (34)第四章经络 (56)第五章体质 (64)第六章病因 (68)第七章发病 (78)第八章病机 (81)第九章防治原则 (97)绪论【学时】 6【目的要求】1.了解中医学、中医基础理论的基本概念和中医学的学科属性。

2.熟悉中医学理论体系的基本概念及其形成和发展概况。

3.掌握中医学理论体系的主要特点。

【教学内容】一、中医学的基本概念及其学科属性(一)中医学的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

(二)中医学的学科属性中医学属于自然科学的范畴,但具有明显的社会科学特性,同时还受到中国古代哲学的深刻影响,是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。

二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

中医学基础理论教学大纲

《中医学基础》理论教学大纲(供四年制本科社会体育专业利用)Ⅰ前言由于社会体育专业是一个较新的专业,在社会体育专业本科教学中开设中医学课程十分必要,符合社会体育专业本科学生的培育目标和培育大体要求,但在教材的选用上存在着诸多问题,如假设选用中医院校或西医院校本科生利用的中医学基础教材均不能达到因材施教。

不符合社会体育专业本科学生的培育目标和培育大体要求。

因此依照本院社会体育专业本科培育方案及课程设置的要求,探讨性的编写了这本《中医学基础》,本教材在编写中注意突出中医学的整体观念和辨证论治的理论特点,强调以自然疗法为主体的中医学理论和方式在社会体育专业中的作用和地位。

在理论介绍时,咱们既周密策划,重视教材中各学科知识内容的衔接,又充分重视学生的知识结构特点,参考了各版教材的优势和缺点,同时结合咱们的教学体会,精心编排教材的内容,将博大精深的中医学的大体知识、大体理论、大体技术加以精选,提炼浓缩,用通俗易懂的语言描述,幸免大多数中医学教材中靠引用古典经文来论述问题的方式。

通过对本教材的系统学习,能够熟悉和了解中医学理论体系的大体内容和理、法、方、药在临床上的应用价值。

让社会体育专业学生在学习体育专业知识、现代医学基础知识的同时,了解祖国医学的渊源、历史传统与成绩,熟悉祖国医学的特点,大体理论,能够加深对中国传统医学的明白得,提高社会体育专业学生的文化素养和知识结构,更好为尔后从事社会体育事业打下基础。

要求学生熟悉简单的中医基础理论和中医诊病医治方式(包括运动损伤的中医基础知识和诊疗方式),了解中药的作用及组方原那么,将学生引入中医学的门坎。

通过学习传统的中医学,加深对人类复杂生命现象的熟悉,明白得不同医学体系关于生命现象认知的不同,拓宽视野,开阔思路,增加运动损伤诊疗知识和技术。

讲解时结合目前中西医结合的成绩作一些启发式教学,适看成两种理论的对照讲解,提出目前尚未解决的问题,以提高学生的学习爱好。

本大纲适用于四年制本科社会体育专业学生利用。

《中医基础理论》中医学院教案(第三课)

《中医基础理论》中医学院教案(第三课)(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如教案大全、教学设计、教学反思、教学点评、教学实录、主题班会、作文大全、说课稿、评课稿、其他资料等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as lesson plans, teaching design, teaching reflection, teaching comments, teaching records, theme class meetings, composition essays, lecture notes, lecture notes, other materials, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!《中医基础理论》中医学院教案(第三课)第二节五脏一、心概说:简介心的实体位置及形态。

中医基础理论教案

绪论【学时】 6【目的要求】1.了解中医学、中医基础理论的基本概念和中医学的学科属性。

2.熟悉中医学理论体系的基本概念及其形成和发展概况。

3.掌握中医学理论体系的主要特点。

【教学内容】(一)中医学的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

)(二)中医学的学科属性中医学属于自然科学的范畴,但具有明显的社会科学特性,同时还受到中国古代哲学的深刻影响,是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。

二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

它是以整体观念为主导思想,以精气、阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法,以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础,以辨证论治为诊治特点的独特的医学理论体系。

1.时期:战国至秦汉。

2.基础:(1)有利的社会文化背景;(2)医药知识的大量积累。

3.方法:(1)古代医家先后采用直接观察法和整体观察法对人体生命现象和自然现象进行观察,以探求人体生命的奥秘及生命活动与外界环境的关系;(2)精气、阴阳、五行学说等中国古代哲学中朴素的唯物辩证法思想对医学的渗透。

4.标志:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》等医学典籍的问世。

(简介这四部医学典籍的作者、成书年代、主要内容及学术成就)}(三)中医学理论体系的发展1.魏晋隋唐时期:中医学理论体系得以充实和系统化。

(1)晋·王叔和编撰的《脉经》,是我国第一部脉学专著。

(2)晋·皇甫谧编撰的《针灸甲乙经》,是我国现存最早的针灸学专著。

(3)隋·巢元方等人编撰的《诸病源候论》,是我国第一部病因病机学专著。

(4)唐·孙思邈编撰的《千金要方》和《千金翼方》,可称我国第一部医学百科全书,并开中国医学伦理学之先河。

授课教案中医基础理论课程教案(供中医本科用)

一、教案名称:中医基础理论课程教案(供中医本科用)第一章中医学导论二、教学目标:1. 让学生理解中医学的定义、特点和优势。

2. 让学生掌握中医学的历史发展脉络。

3. 让学生了解中医学的基本观念和思维方法。

三、教学内容:1. 中医学的定义和特点2. 中医学的历史发展3. 中医学的基本观念4. 中医学的思维方法四、教学方法:1. 讲授法:讲解中医学的定义、特点、历史发展、基本观念和思维方法。

2. 案例分析法:分析典型的中医病例,让学生更好地理解中医学的理论和实践。

五、教学步骤:1. 引入:介绍中医学的定义,引导学生了解本课程的学习内容。

2. 讲解:详细讲解中医学的特点、历史发展、基本观念和思维方法。

3. 案例分析:分析典型的中医病例,让学生将理论知识与实践相结合。

4. 总结:回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

5. 作业布置:让学生课后复习并完成相关的练习题。

六、教学评价:1. 课堂问答:检查学生对中医学基本概念的理解。

2. 作业批改:检查学生对知识的掌握和运用能力。

3. 病例分析报告:评估学生在实际病例分析中的表现。

七、教学资源:1. 教材:中医基础理论教材。

2. 课件:制作精美的PPT课件。

3. 案例资料:收集相关的中医病例。

八、教学时间:2学时九、教学重点:1. 中医学的定义和特点。

2. 中医学的历史发展脉络。

3. 中医学的基本观念和思维方法。

十、教学难点:1. 中医学的基本观念和思维方法。

2. 中医学理论与实践的结合。

十一、教学准备:1. 教案:编写详细的教案。

2. 课件:制作精美的PPT课件。

3. 案例资料:收集相关的中医病例。

十二、教学过程:1. 引入:介绍中医学的定义,引导学生了解本课程的学习内容。

2. 讲解:详细讲解中医学的特点、历史发展、基本观念和思维方法。

3. 案例分析:分析典型的中医病例,让学生将理论知识与实践相结合。

4. 总结:回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

5. 作业布置:让学生课后复习并完成相关的练习题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京中医药大学

《中医学基础》

教案

授课专业:中药资源、中药、护理

授课教材:张登本主编《中医学基础》授课课时:72学时

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

第一节精

一、精的概念

精是指体内的精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。

水谷之精—由饮食化生

广义:五脏六腑之精--水谷之精输布于脏腑

肾精---禀受于父母,充养于水谷之精

狭义:专指肾精中具有生殖功能的一种物质,又称生殖之精.

三、精的功能

1.促进生长发育。

2.促进性机能成熟,维持生殖机能(生殖作用)。

3.生髓化血。

4.滋养防御作用

第三节血

一、概念

二、血的生成:心、肝、脾、胃、肺、肾的运化下,由肾精、营气、

水谷精微、津液化生而来。

三、血的功能

(一)濡养脏腑、经络、形体官窍

血液充盈——脏腑组织得养——面色红润,肌肉丰满,皮毛润泽,运动自如,耳聪目明。

(二)神志活动的主要物质基础---- 血液充盈——神志清晰,精神

充沛,感觉灵敏。

四、血的运行

(一)循行方式:行于脉管之中,流布全身,环周不息。

(二)相关因素:

1.脉道的通利,血液的充盈;2.气的协调;3.脏腑的协调。

北京中医药大学《中医学基础》教案

第二节气

一、气的概念

气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质之一。

由先天之气(肾中之气)、后天之气(水谷之气)、自然之清气组成。

二、气的生成

(一)来源

先天——源于父母之精气。

后天——水谷精气+ 自然之清气

(二)气的生成与脏腑的关系

1、肺为气之主。

2、脾胃为气血生化之源。

3、肾(命门)主先天,为元气之根本。

三、气的生理功能

(一)推动作用:指气具有激发和推动作用

(二)固摄作用:指气对体内液态物质有固护统摄和控制不使其不

丢失的作用

(三)营养作用:指气具有营养人体各组织器官的作用。

(四)温煦作用:指气具有温煦人体的作用。

(五)防御作用:指气有卫护肌表抗御邪气的作用。

(六)气化作用:泛指气的运动而产生的变化。

四、气的运动

升、降、出、入---即脏腑、经络、形体官窍之气的运动:

五、气的分类:先天之气---元气(真气);后天之气---宗气、营气、

卫气

六、元气(真气);后天之气---宗气、营气、卫气:

1.概念2、生成3、分布4、生理功能

北京中医药大学《中医学基础》教案

第四节津液

一、概念:津液是人体一切正常水液的总称。

是维持人体生命活动的

一基本物质。

津:其性清稀、流动性大、布散体表、皮肤、肌肉、孔窍、渗入血脉,起滋润作用者为津。

液:其性稠厚、流动性小、灌注入骨节、脏腑、脑髓之中,起濡养作用者为液。

二、津液的生成

三、津液的功能

(一)滋润和濡养作用

(二)化生血液

(三)运输废物

四、津液的输布与排泄

(一)运行途径:布散全身,灌溉四旁

(二)相关因素:1、脾、肺、肾、三焦功能的正常。

2、经脉通利。

3、气的蒸腾气化。

第五节精气血津液之间的关系

一、精与气的关系:1、生理;2、病理

二、精与血的关系:1、生理;2、病理

三、精与津液的关系:1、生理;2、病理

四、气与血的关系:1、生理;2、病理

五、气与津液的关系:1、生理;2、病理

六、血和津液的关系:1、生理;2、病理

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

北京中医药大学《中医学基础》教案

一、概念

(一)病因的概念: 指引起人体发生疾病的原因,亦称致病因素。

(二)病因学说的概念:是研究致病因素的性质、致病特点和致病规

律的一门学说。

二、病因学说的特点

(一)取象比类(二)辨证求因(审证求因)

三、病因分类:(一)外感病因;(二)内伤病因;(三)病理性病因;(四)

其他病因。

第一节外感病因

一、六淫

(一)六淫的含义

1. 六淫——指风、寒、暑、湿、燥、火六种使人致病的外感

病邪的统称。

淫——太过之意,引申为异常。

2. 六气——指风、寒、暑、湿、燥、火六种正常的自然气候

变化。

3. 六气成为六淫的原因

(二)六淫的致病特点(致病规律): 1、外感性;2、季节性;3、

地区性;4、相兼性与单一性;5、转化性。

(三)六淫各自的性质和致病特点

1、风:

(1)风为阳邪,其性开泄,易袭阳位。

致病特点:易袭阳位—头面、阳经、肌表;皮毛腠理开泄—汗出、恶

风。

(2)风性善行、数变(多变)

致病特点:病位游移不定—行痹;发病快,传变快—风疹瘙痒

(3)风为百病之长(多兼其他邪)

致病特点:致病广泛,风寒、风热、风湿、风燥等。

(4)风性主动(善动)

北京中医药大学《中医学基础》教案

2、寒

(1)寒为阴邪,易伤阳气(寒凉)

(2)寒性凝滞凝滞,即凝结、阻滞不通。

(3)寒性收引收引,收缩牵引。

3、湿

(1) 湿为阴邪,易阻遏气机,损伤阳气

(2)湿性重浊

(3)湿性粘滞

(4)湿性趋下,易袭阴位(趋下)

4、燥

(1)燥性干涩,易伤津液(干燥、涩滞)

(2)燥易伤肺

5、暑:为夏季的主气,为火热所化。

暑邪致病,有严格的季节性,

纯属外邪。

(1)暑为阳邪,其性炎热(炎热)

(2)暑性升散,易伤津耗气(升散)

(3)暑多挟湿(易夹湿)

6、火

①(火)热为阳邪,其性炎上(燔灼炎上)

②(火)热易伤津耗气(燔灼)

③(火)热易生风动血(燔灼)

④(火)热易致肿疡(燔灼)

⑤(火)热多兼邪

北京中医药大学《中医学基础》教案

二、疫疠(疠气)

(一)基本概念:指一类具有强烈传染性和流行性的致病病邪。

(二)致病特点

1、发病急骤,病情较重,热毒炽盛,易伤津、动血、动风、扰神

2、传染性强,易于流行。

3、传染有病位、病种的特异性,一气一病。

4、症状相似,死亡率高。

(三)疠气所致病证:大头瘟、虾蟆瘟、疫痢、白喉、烂喉丹痧、天

花、霍乱、鼠疫等。

(四)影响发病与流行的因素

第二节内伤病因

一、七情内伤

(一) 概念

(二)七情致病的特点

1、直接损伤内脏,致气机紊乱、血行失常、阴阳失调

2、情志所伤的病证,以心、肝、脾三脏和气血失调为多见。

3、各种情志刺激都与心有关。

4、情志异常波动,可影响疾病预后

(1)怒则气上:是指过度愤怒可使肝气横逆上冲,血随气逆,并走

于上。

临床见气逆,面红目赤,或呕血,甚则昏厥卒倒。

(2)喜则气缓:.心气涣散,甚则失神狂乱等症状。

(3)悲则气消:是指过度悲忧,可使气抑郁,意志消沉,肺气耗

损。

---声低息微、音哑、神疲乏力

(4)恐则气下:是指突然受惊,气机逆乱,以致心无所倚,神无

所归,虑无所定,惊慌失措。

(6)思则气结:是指思虑劳神过度,导致气机郁结。

主要表现为

脾气的郁结—脾运化无力。

(7)忧则气郁:是指忧愁不解,导致肺气郁滞不舒。

北京中医药大学《中医学基础》教案

二、饮食失宜

(一)饥饱无度:1、过饥;2、过饱。

(二)饮食不洁

(三)饮食偏嗜

三、劳逸失当

(一)过劳

(二)过逸:

第三节其他病因

一、痰饮

(一)痰饮的概念痰饮是人体水液代谢障碍所形成的病理产物,

其稠浊者为痰,清稀者为饮,合称痰饮。

(二)痰饮的主要区别

(三)痰饮的分类

(四)痰饮的临床表现

(五)痰饮的致病特点

1、阻滞经脉,影响气血的运行。

2、停滞脏腑,影响脏腑气机。

3、致病广泛,病证复杂,症状多端。

4、病势缠绵,病程较长。

二、瘀血

(一)概念:指体内有血液停滞,包括离经之血积存体内、脏腑、

组织器官的血液,或血运不畅,阻滞于经脉内的血液。

(二)瘀血形成原因

(三)瘀血的致病特点:1、疼痛;2、肿块;3、出血;4、望诊:

面色、唇、甲青紫,舌有瘀点、瘀斑;久瘀则面色黧黑,肌肤甲

错。

5、脉诊:脉细涩、沉弦、结代。