医书总论

黄元御医书全集阅读笔记

《黄元御医书全集》阅读笔记目录一、基础理论 (2)1.1 黄元御医学理论体系 (3)1.1.1 五运六气理论 (4)1.1.2 三阴三阳理论 (5)1.1.3 五行顺逆篇 (6)1.2 黄元御脉学 (8)1.2.1 诊法总论 (9)1.2.2 脉诊详解 (10)二、病因病机 (11)2.1 黄元御对病因病的认识 (13)2.2 黄元御辨证论治 (14)三、诊断方法 (15)3.1 黄元御望诊 (16)3.2 黄元御问诊 (17)3.3 黄元御切诊 (18)四、治疗思想 (19)4.1 黄元御治病原则 (20)4.2 黄元御方药运用 (21)五、经典医案 (22)六、药物疗法 (24)6.1 黄元御常用药物 (25)6.2 黄元御药物配伍禁忌 (27)七、养生保健 (28)7.1 黄元御养生理念 (29)7.2 黄元御养生方法 (30)八、临床实践 (31)九、学术传承 (32)9.1 黄元御医学影响 (34)9.2 黄元御医学传承现状 (35)一、基础理论《黄元御医书全集》是一部集黄元御医学思想与实践经验于一体的医学巨著。

在阅读过程中,我对黄元御的基础理论有了深入的了解。

黄元御的医学理论深受中国古代哲学思想的影响,特别是《易经》中的阴阳五行理论。

黄元御对人体的生理、病理变化做了全面阐述。

天地万物皆由阴阳五行构成,人体亦如此。

人体内的脏腑、经络、气血等都与阴阳五行息息相关。

当人体受到外界环境的影响时,阴阳五行会失去平衡,导致疾病的发生。

黄元御强调治病的关键在于调整阴阳五行的平衡。

在理论阐述的过程中,我特别关注了黄元御对人体脏腑的认识。

他将脏腑分为阴脏和阳脏,详细描述了各脏腑的功能特点及其在人体生理、病理变化中的作用。

他还强调了脏腑之间的相互影响和关联,如肝与脾、肺与肾等脏腑之间的关系,以及它们之间的相生相克规律。

这些理论对于理解疾病的本质和治疗方法的选择具有指导意义。

在《黄元御医书全集》中,我还学到了关于辨证施治的方法。

陈士铎医书全集

目录分析

他主张博采众长,对于不同学术流派和观点的精华兼收并蓄。陈士铎还追求创新,不拘泥于传统, 敢于提出自己的独特见解。这些特点在其目录和内容中得到了充分体现。 在内科方面,陈士铎详细阐述了多种常见疾病的病因、病机和治疗方药,如感冒、咳嗽、哮喘等。 他不仅疾病的局部表现,还重视整体调理,强调天人合一的思想。对于伤寒的治疗,他主张运用 六经辨证理论,强调对于伤寒传入途径和传变规律的掌握,以制定针对性的治疗方案。 《陈士铎医书全集》作为一本具有重要学术价值的中医典籍,对于我们深入理解中医理论和临床 实践提供了宝贵的资料。通过对其目录和内容的分析,我们可以感受到陈士铎扎实的学术功底和 高超的临床技能,以及他在传统医学领域中所作出的杰出贡献。希望本书的分析能为广大中医研 究者提供一定参考价值,并激发大家进一步挖掘和研究《陈士铎医书全集》的热情。

作者简介

作者简介

这是《陈士铎医书全集》的读书笔记,暂无该书作者的介绍。

谢谢观看

《陈士铎医书全集》是一本颇具价值的中医经典古籍,对于中医爱好者及研究者来说,无疑是一 座宝贵的财富。我有幸在近期阅读了这本书,受益匪浅,感受良多,下面就和大家分享一下我的 读后感。 我对陈士铎的医学全书给予高度评价。这本书的内容丰富,涵盖了中医的各个方面,如脉诊、辨 证、药理等,而且其阐述方式深入浅出,易于理解。陈士铎精于医道,其医学全书不仅汇集了他 的多年医学心得和经验,更是他对中医理论的独特理解和创新。 在阅读过程中,我深深被陈士铎的医学思想所吸引。他以独到的视角,把中医理论融入到日常生 活之中,让人们可以更直观地理解和应用。他的医学思想不仅实用,而且具有很强的操作性,给 人以很大的启示。

目录分析

目录分析

《陈士铎医书全集》目录分析:传统医学与学术价值的体现 《陈士铎医书全集》是一本珍贵的中医学典籍,包含了陈士铎这位清代著名中医师的丰富临床经 验和学术思想。本书通过对该书目录的深入分析,探讨其学术价值和意义。 在《陈士铎医书全集》的目录中,我们可以看到一系列关键词,如“脏腑”、“经络”、“伤 寒”、“内科”等,这些关键词反映了陈士铎医学思想的核心主题。陈士铎特别强调脏腑经络理 论在中医诊疗中的应用,认为脏腑经络是人体生理病理的关键,对于疾病的诊断和治疗具有重要 的指导意义。伤寒和内科作为中医学的重要分支,也在其目录中占据了显著位置,体现了陈士铎 对于常见疾病和全面治疗的重视。 通过对书籍内容的深入分析,我们可以发现陈士铎的学术思想具有以下几个特点。他注重临床实 践,强调将理论知识运用到实际治疗中。

中医外科学总论第四章

外科在辨别阴阳属性上还有自己的特点, 即根据疾病的发生、发展、症状和转归等 各方面的相对性,可直接辨认其为阳证或 阴证。

2.辨阴证阳证

阳证

阴证

发病缓急 急性发作

慢性发作

皮肤颜色 红赤

苍白或紫暗或皮色不变

3 .注重局部

外科疾病的最大特点是 局部症状与体征,不同 的疾病局部表现

重点诊查局部特征是辨 诊查全身和乳房 局部情况外,还应注意区 域浅表淋巴结的变化

腋窝淋巴结有四组,应依次检查。

自腋顶部从上而下扪查中央组淋巴结,然 后将手指掌面转向腋窝前壁,在胸大肌深 面扪查胸肌 组淋巴结; 肩胛下组淋 巴结;最后 锁骨下及锁 骨上淋巴结

2)图像分辨率高,特别是显示空腔脏器较 MRI理想

3)显示急性出血、气体、钙化和结石敏感 4)碘过敏者,不能行增强CT扫描,肝肾

功能不良者,慎作增强扫描

5)具有电离辐射,孕妇和儿童应酌情考虑

MRI

1)有较高的组织对比分辨率,有多种参数的 选择与变化,从而有可能对各种病变的性 质加以判断

2)无损伤和电离辐射,无须注射碘造影剂

3)可以多方位,多平面的成像,对病变的位 置及范围可更准确的加以判断

4)扫描时间相对较长,易受呼吸运动和心脏 血管运动的影响产生伪影

5)带金属异物或金属植入物者,严禁作 MRI检查

6)危重病人不合作,不宜作MRI检查

5.综合分析

现代医学的特点是重在辨病。

中医外科诊疗疾病的特点:

辨病与辨证相结合,先辨病,后辨证。

螺旋CT扫描是通过X线管经过滑环构造做连 续旋转,检查床继续送进,形成无间断地 体积扫描。与常规扫描的本质区别在于, 前者得到的是三维图像,而后者得到是二 维图像。

中医内科学总论2

既病防变:是指医者可根据疾病传变规律,防 其传变 对可能受到传变的脏腑和可能受到影响 的气血津液,采取预防措施,阻断和防止病 变的发展和传变,把病变尽可能控制在较小的 范围。以利于疾病的彻底治疗,取得最好的疗 效。

• 1、调节整体平衡原则

• 人体是以五脏为中心,配合六腑,通过经络 系统,联合五体、五官、九窍、四肢百骸而 组成的有机联合的整体系统,局部病变是整 体病理反应的一部分,因此,立法选方既要 注意局部更须重视整体,应通过整体调节以 促进局部病变的恢复,使阴阳达到相对平衡, 这就是调节整体平衡原则。

• 4、把握动态变化原则 • 疾病的过程是正邪斗争,此消彼长,不断变

化发展的过程,疾病的每一个阶段都有不同 的病理特点,因此必须把握其动态变化,分 阶段进行治疗。 • 例如:张某 ,病之初起,其积未坚,治宜消 散之;进入中期,所积渐坚,治宜软化之; 转入后期,正气已虚,则宜攻补兼施,审其 主次处理。

• 5、顺应异法方宜原则

• 疾病的发生、发展受多方面的影响,如时令气 候、地理环境等,尤其是患者的个体体质因素 对疾病影响更大。因此,在治疗疾病时,必须 根据季节、气候、地区、病人体质、年龄等不 同特点而选用适宜治疗方法,这就是顺应异法 方宜原则,具体包括因时治宜、因地治宜、因 人治宜三个方面。

• 因时治宜:治疗疾病应结合不同季节、不同时 辰的特点,考虑用药的原则,称为“因时治 宜”。四季气候的变化对人体的生理功能、病 理变化均会产生一定影响。

• “同病异治”与“异病同治”就是审证求机论治在临证中的基本 应用。“证同治亦同,证异治亦异”,说明“证”是决定治法方 药的最可靠依据。

中医内科学总论

为啥要学好中医内科学?

能够独立防治内科常见病+多发病 提高临床和科研能力 学习和研究中医其他临床学科的基础

如何学好中医内科学?

熟练掌握辨证论治的方法 虚心学习,博采众长(多读名医医案) 注重临床实践 合理运用辨病论治与辨证论治

如何学好中医内科学

学好中医基本理论 中医思维全程投入 大忌学习时西套中

传统中医内科医师 —— 老一辈纯中医 或懂一些西医基本知识的纯中医,是中 医的中坚力量,具深厚、扎实的中医理 论与临床实践,有丰富临床经验。

中西结合内科医师 —— 西学中或中学西 而以西为主。

现代中医内科医师 —— 中西结合以中 医为主。

四、现代中医内科医师

现代医学--西医

中西结合医

世界医学

中西结合

本教材的编写特点与学习方法

概念:掌握概念,了解别名 历史沿革:了解历代对该病证历代的重要学

术思想 病因:记标题 病机:掌握主要的病机及基本病机、病位、

涉及脏腑、病理因素、病理性质、演变与转 归,可用示意图帮助记忆

本教材的编写特点与学习方法

分型论治:重点掌握 主症特点、兼症、舌脉 治则、方药、加减 转归:主要并发症,结合病机学习 预防调护:熟悉

心痛、虚劳、脚气、水肿在辨证上有了较大 提高。

(3)治疗学

《肘后备急方》用青蒿治疗疟疾;用海藻治 疗瘿病。

《千金要方》《外台秘要》用常山、蜀漆 治疟疾;白头翁、苦参治疟疾;槟榔治寸 白虫;谷皮治脚气。

《太平圣惠方》《圣济总录》收载大量方 药反映了当时的成就。

2.学术理论的创新:

金元四大家

刘完素倡导火热学说主寒凉大法; 张从正倡导攻邪而善用汗、吐、下三法; 李东垣论内伤而重脾胃; 朱丹溪滋阴派提倡“阳常有余,阴常不足”。

中医总结-总论+阴阳+脏腑+四诊

总论+阴阳五行学说+脏腑学说名词解释症(symptom):症状,病人感觉到的异常现象证(syndrome):一组有内在联系反映疾病阶段性本质的症状或体征的集合病(Disease):中医病名相当于一个主要症状或体征阴阳:对自然界中相互关联的某些事物和现象对立双方的概括,既代表两个相互对立的事物,也可代表同一事物内部互相对立的两个方面。

阴阳学说:宇宙的一切事物和现象都可概括为阴阳两种属性;阴阳之间存在着对立制约、互根互用、消长平衡和相互转化的辩证关系;阴阳的相互作用是事物运动变化的源泉和宇宙的根本规律。

脏腑学说:在整体观和阴阳五行学说指导下,阐述人体各脏腑组织器官的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

奇恒之腑:属于此类的内脏,其功能似五脏,而形态类六腑,且不与其他脏腑相配合。

三焦:为上焦、中焦、下焦的合称。

上焦:膈以上,包括心、肺。

中焦:膈以下,脐以上,包括脾、胃、肝。

下焦:脐以下,包括肾、小肠、大肠、膀胱、女子胞。

气:构成人体和维持人体生命活动的最基本物质,脏腑组织功能活动的动力。

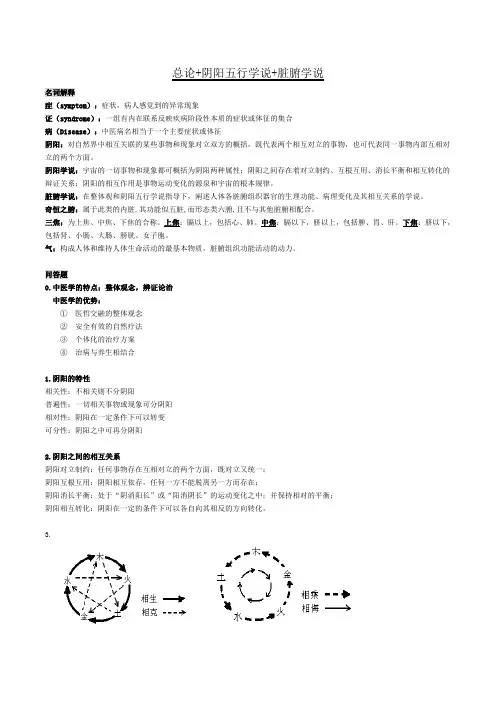

问答题0.中医学的特点:整体观念,辨证论治中医学的优势:①医哲交融的整体观念②安全有效的自然疗法③个体化的治疗方案④治病与养生相结合1.阴阳的特性相关性:不相关则不分阴阳普遍性:一切相关事物或现象可分阴阳相对性:阴阳在一定条件下可以转变可分性:阴阳之中可再分阴阳2.阴阳之间的相互关系阴阳对立制约:任何事物存在互相对立的两个方面,既对立又统一;阴阳互根互用:阴阳相互依存,任何一方不能脱离另一方而存在;阴阳消长平衡:处于“阴消阳长”或“阳消阴长”的运动变化之中;并保持相对的平衡;阴阳相互转化:阴阳在一定的条件下可以各自向其相反的方向转化。

3.4.五行学说的基本内容5.五脏系统肝系统:肝、胆、目、筋、怒心系统:心、小肠、舌、脉、喜脾系统:脾、胃、口、肉、思肺系统:肺、大肠、鼻、皮、悲肾系统:肾、膀胱、耳、骨、恐6.五行学说在中医学中的应用1)说明人与自然环境的统一2)说明脏腑的生理功能与相互关系3)说明脏腑间的病理影响肝病传脾(木乘土)肝病传心(母病及子)肝脾同病(木郁土虚)肝病传肾(子病及母)4)用于诊断和治疗7.脏腑表里关系8.心的功能1)心主血脉:心气推动血液运行,以输送营养物质于全身脏腑形体官窍。

总论1

上篇总论针灸治疗疾病是根据脏腑、经络学说,运用四诊、八纲理论,将临床上各种不同证候进行分析归纳,以明确疾病的病因病机、病位病性——疾病的部位是在脏在腑,在表在里;疾病的性质是属寒后热,后虚属实。

然后,根据辨证,进行相应的配京处方,按方施术。

或针或灸,或针灸并用;或补或泻,或补泻兼施。

以通其经脉,调其气血,使阴阳归于相对平衡,从而达到防病治病的目的。

第一章针灸治疗作用在正常的生理情况下,机体处于经络疏通、气血畅达、脏腑协调、阴阳平和的状态,而在病理情况下,则经络壅滞,气血不畅,脏腑失调,阴阳失衡。

针灸治病就是通过针刺或艾灸腧穴,以疏通经络气血,调节脏腑阴阳,达到治疗疾病的目的。

第一节疏通经络疏通经络是针灸治病最主要、最直接的作用。

中医理论中“不通则痛”,即指经络闭阻不通而引发的多种病症。

经络闭阻不通,气血流行不畅,甚至气滞血瘀,从而引发肢体或脏腑组织的肿胀、疼痛。

气血不能正常运行到相应肢体和脏腑组织.又会引起肢体的麻木、痿软、拘挛或者脏腑组织功能活动失去平衡。

凡此,均应“以微针通其经脉,调其血气”(《灵枢·九针十二原》)。

以针灸之法疏通经络,《黄帝内经》称之为“解结”。

如《灵枢·刺节真邢》篇曰:“用针者,必先察其经络之实虚……一经上实下虚而不通者,此必有核络盛加于大经,令之不通,视而泻之,此所谓解结也。

”解结,就是疏通经脉,使脉道通利,气血流畅。

由于引起经脉不通的因素是多方面的:故《黄帝内经》中又针对不同原因,提出了不同的疏通经络的方法,即“针所不为,灸之所宜” “凡病皆由血气望滞不得直通,针以开导之,灸以温暖之。

”疏通经络就是调理经气。

内于种种原因引起的经络不通、气血失调,致使经络气血偏盛偏衰,经络阻滞,气血逆乱,进而导致种种病变。

治疗即应疏通经络,调理气血。

脏腑功能减退者,属虚证,治宜补虚疏经;经络气血偏盛、脏腑功能亢进者,属实证,治宜活血通络。

针灸具有良好的镇痛作用。

“不通则痛”为“通则不痛”。

第十版中医外科学总论后两章

辨痛

(二)疼痛类别 卒痛、阵发痛、持续痛

(三)疼痛性质 刺痛:如针刺,多发生在皮肤,如蛇串疮 灼痛:痛而灼热感,多发生在肌肤,如疖、烧伤 裂痛:如撕裂,多发生在皮肤,如肛裂,手足皲裂 钝痛:疼痛滞缓。多发生在骨与关节,如流痰 酸痛:痛有酸楚感,多在关节,如鹤膝痰

辨痛

胀痛:痛而胀满不适,如血肿、癃闭 绞痛:痛如刀绞,发病急骤,多在脏腑,如石淋 啄痛:痛如鸡啄,伴有节律性痛,多在肌肉,常见于阳证疮疡化脓阶段 抽掣痛:痛时扩散,常伴有放射痛,如乳岩

多顺

多逆

• 阴阳辨证注意几点:

1、局部及全身相结合,如乳疽。 2、辨别真假,如流注。 3、消长及转化,如半阴半阳证。

本 节 完

第三节 部位辨证

“盖疡科之证,在上部者,俱属风温风热,风性上行故也; 在下部者,俱属湿火湿热,水性下趋故也;在中部者,多属气郁 火郁,以气火之俱发于中也。”

------清·高秉钧《疡科心得集》

辨肿

湿:皮肉重垂胀急,深按凹陷,如烂棉不起,浅则光亮如水 疱,破流黄水,浸淫皮肤。——股肿,湿疮等。多见于皮 肤病、肛肠病等。

痰:肿势软如棉,或硬如馒,皮色不变,不红不热。——瘰 疬、脂瘤等。 多见于阴证、肿块性、囊肿性疾病。

气:肿势皮紧内软,按之凹陷,复手即起,不红不热,或随 喜怒消长。——气瘿、乳癖等。 (肿块)

(四)肿痛结合辨 先肿而后痛者——其病浅在肌肤 先痛而后肿者——其病深在筋骨

四、辨痒

风胜:走窜无定,遍体作痒,抓破血溢,随破随收,不致化 腐,多为干性。——牛皮癣、白疕

湿胜:浸淫四窜,黄水淋漓,易沿表皮蚀烂,越腐越痒,多 为湿性。或有传染性。——湿疮

热胜:焮红灼热作痒,或只发于暴露部位,或遍布全身。甚 则糜烂滋水淋漓,结痂成片。——接触性皮炎

五字开头的书

五字开头的书

《五十二病方》

《五运六气瘟疫发源》

《五运六气》

《五脏六腑图说》

《五福万寿丹书》

《五方宜苑》

《五法总论》

《五家医案》

《五凤朝阳刀》

《五宝找爸比,妈咪超厉害》

《五字鉴》

《五轮书》

提起“五”字打头的医书,一般会想到《五十二病方》。

这部书是1973年长沙马王堆出土的帛书之一,本来没有名字,是出土后整理小组根据内容加上的。

“五”字打头的医书包括一些五运六气方面的书,如明代董玹(字橘斋)撰有《五运六气详解》,清代马印鳞(字长公)撰有《五运六气瘟疫发源》,崔昌龄(字锡武)撰有《五运六气》,都是研究运气学说的参考文献。

清·高思敬(字憩云)撰有《五脏六腑图说》,本书将《内经》脏腑理论及王清任脏腑新说,结合西医解剖知识,逐一绘制

脏腑部位形态图,并加以解说。

后附有五脏补泻温凉药性歌,三百六十穴歌,经络起止歌等。

有一部养生著作《五福万寿丹书》,作者为明代医家龚居中(字应圆)。

该书六卷,前五卷各为一“福”,合为“五福”(一福安养篇,二福延龄篇,三福服食篇,四篇采补篇,五福玄修篇),末卷为“六寿”。

该书内容全面,为研究养生学的重要参考文献。

临证著作,明代芮养仁撰有《五方宜苑》,陈长卿撰有《五法总论》。

二者论治病方法,均存抄本,藏于上海中医药大学图书馆。

1934年徐衡之、姚若琴编有《五家医案》,该书汇集了张石顽、喻嘉言、魏之琇、徐灵胎、陈修园五家医案。

每一医家医案前附有医家简单的生平和著作介绍,各家医案选取精当。

四库全书总目提纲·医家类

四库全书总目提要·医家类儒之门户分於宋,医之门户分於金、元。

观元好问《伤寒会要》序,知河间之学与易水之学争。

观戴良作《朱震亨传》,知丹溪之学与宣和局方之学争也。

然儒有定理,而医无定法。

病情万变,难守一宗。

故今所叙录,兼众说焉。

明制,定医院十三科,颇为繁碎。

而诸家所著,往往以一书兼数科,分隶为难。

今通以时代为次。

《汉志》医经、经方二家後有房中、神仙二家,後人误读为一,故服饵导引,歧涂颇杂,今悉删除。

《周礼》有兽医,《隋志》载《治马经》等九家,杂列医书间,今从其例,附录此门,而退置於末简。

贵人贱物之义也。

《太素脉法》,不关治疗,今别收入术数家,兹不著录。

△《黄帝素问》·二十四卷(内府藏本)唐王冰注。

《汉书·艺文志》载《黄帝内经》十八篇,无《素问》之名。

後汉张机《伤寒论》引之,始称《素问》。

晋皇甫谧《甲乙经序》,称《针经》九卷,《素问》九卷,皆为《内经》,与《汉志》十八篇之数合,则《素问》之名起於汉、晋间矣。

故《隋书·经籍志》始著录也,然《隋志》所载只八卷,全元起所注已阙其第七。

冰为宝应中人,乃自谓得旧藏之本,补足此卷。

宋林亿等校正,谓天元纪大论以下,卷帙独多,与《素问》馀篇绝不相通,疑即张机《伤寒论》序所称阴阳大论之文,冰取以补所亡之卷,理或然也。

其刺法论、本病论则冰本亦阙,不能复补矣。

冰本颇更其篇次,然每篇之下必注全元起本第几字,犹可考见其旧第。

所注排抉隐奥,多所发明。

其称大热而甚寒之不寒,是无水也。

大寒而甚热之不热,是无火也。

无火者不必去水,宜益火之源以消阴翳。

无水者不必去火,宜壮水之主以镇阳光。

遂开明代薛已诸人探本命门之一法,其亦深於医理者矣。

冰名见《新唐书·宰相世系表》,称为京兆府参军。

林亿等引《人物志》,谓冰为太仆令。

未知孰是。

然医家皆称王太仆,习读亿书也。

其名晁公武《读书志》作王 水,《杜甫集》有赠重表侄王 水诗,亦复相合。

然唐、宋志皆作冰,而世传宋椠本亦作冰字。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

医书总论:

中医必以四圣经典为基础,即《黄帝内经》《神农本草经》《难经》《伤寒杂病论》,旁及《千金》《外台》,以后诸书,皆需存疑。

盖儒学坏于宋明,医学坏于金元,金元以下,医学遂分门户,或主脾胃、或主滋阴、或主攻破,皆失其本。

下此以往,谈内经者不识三焦,讲伤寒者不辨六气,语多含糊,自欺欺人,至为可叹。

逮《纲目》一出,《本经》之旨遂大废;《温病》一现,《伤寒》之意乃彷徨。

然天道轮回,有清一代,经方名家涌现非少,唐宗海与黄元御当其魁首。

容川学贯中西,引西洋解剖以明内经;黄氏久浸伤寒,创一气周流以宣六气,诚二圣之功臣也。

夫六气,微妙难明,小子不敏,不能解之,唯能见脏腑之关联。

兹谨遵内经之旨而归纳之,以便学习,未敢杜撰,识者其察之。

人体结构浅说

①脏腑的图形,参看西医解剖图即可,里面唯独缺少心包和三焦。

心包:是横膈膜附属部分,包裹住心脏。

而横膈膜是肝脏生出来的,所以心包的气化从厥阴风木。

仲圣在胸痹证中遇到“胸痛彻背,背痛彻心”时,用乌梅赤石脂丸(本来是乌头赤石脂丸,本人从倪海厦观点),去掉心包的痰,就是这个原因;

三焦:包括脏腑之间的油脂、皮下的脂肪层、淋巴系统。

这些都是人体内行水的系统,因为水与油不互溶。

三焦从命门中生出,所以气化从少阳相火,而三焦的质是脾脏生出来,土能治水是也。

②运动系统:

骨是肾脏所生,筋膜是肝脏所生,肝脏生出横膈膜,向全身延伸,就是筋膜,全都与横膈膜连在一起,手指脚趾,是筋膜的末端,连无可连,生出指甲,所以从甲可以看出全身筋的形态,纹理太多代表筋缩。

肌肉是脾脏生出,腠理就是皮下的脂肪层,属于三焦系统,里面有许多气化的水(中医所谓的“气”)跑来跑去。

心主血脉,血脉只是见于骨、肌、筋中,腠理和皮里面没有血脉。

肺主皮毛,毛是血生出来的,血管里面的血,被腠理的气引出来,生

成为毛发。

另外,毛孔皆通于肺,人吸气时,全身毛孔同时吸气,呼气时全身毛孔同时呼气。

气血始生

人体内,气化的H2O叫做气,行走在三焦系统,而主管气的老大是肺,肺不停地呼吸把气运到全身各处。

而人喝下去的水要想气化,必须有命门相火的协助,而命门火的来源还是心的君火。

心不断搏动,摩擦产生大量的热,当人吸气时,大部分气由气管入肺,少量的气不入肺,循着督脉,携带心的温度经脑、脊柱,到两肾之中命门位置,在此处“点燃”命门火,再循督脉入丹田(男子在膀胱和小肠中间缝隙中,女子谓之子宫)。

而呼气时,除了肺出气之外,丹田气顺着冲脉,上膈膜,从口腔出气(此气与肺之呼吸气不同,谓之“真气”)。

人体内,血管内流动的物质叫做血(废话),而里面的葡萄糖呀、氨基酸呀等营养称为“营气”,实际上是液体,不是气化的,它来自吃下去的食物。

血细胞等等(姑且称为“真血”)不是直接食物营养产生的,是肾水(不是气咯,是有形的液体,或者称为肾精,不这样叫是怕人认为这是生殖之精,两回事)顺督脉入丹田,受到命门火的气化,变成彪悍的气(白细胞

就此生成),再顺着任脉上行,到紫宫穴时进入心脏,受到心火的蒸化,部分白细胞变成红细胞,还有其他的血细胞。

白细胞是非常彪悍的气,常常行走于血管外,承担部分卫气的职能。

哪一天心火不足,红细胞就化生的比较少,这就是血癌的成因,所以治疗上需用到四逆辈。

水谷代谢

水(H2O,包括饮水和食物里面的游离状态的水):人喝下去的水(包含有矿物质),进入胃以后,大部分直接被送入三焦系统,重力作用完全集中到膀胱。

膀胱受到小肠火力(小肠后面就是命门,小肠温度来自命门)的蒸腾,纯H2O蒸汽向上升腾充斥三焦系统(这就是所谓“卫气”),非常热。

卫气碰到人体较冷的部分也会液化成为津液,这也是口水的来源(这就是五苓散中用到桂枝,引心火下到小肠,来增加口。