鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向

下寺湾油区储层四性关系特征分析

下寺湾油区储层四性关系特征分析【摘要】利用下寺湾油区的区域构造、区域地层、区域油藏分布情况等相关地质资料,分析下寺湾油区各储集层的岩性、电性、物性及含油性特征,及储层的“四性关系”,得出下寺湾油区储集层勘探井的发展情况。

【关键词】岩性电性物性含油性四性关系1 下寺湾油区的地层情况1.1 区域构造下寺湾油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡南部,区域构造为一平缓西倾的单斜,在西倾单斜背景上发育了一系列鼻状构造,从东到西依次为汪屯鼻状构造、王家坪向斜、梁庄鼻状构造、下寺湾鼻褶群、柳洛峪鼻状构造。

由南到北发育一系列轴向近北东东向展布的次一级鼻隆带。

这些鼻隆带的发育与砂体的有机结合,为油气层的圈闭提供了良好的地质条件。

1.3 区域油藏分布情况下寺湾油田位于鄂尔多斯盆地西南部,主要为岩性油藏。

在区域上又划分了5个区:(1)雨岔区域,含油层主要为长22油层;(2)柳洛峪地区:含油层主要为长23油层;(3)柴窑-清泉-麻子街地区:含油层主要为长3、长6油层;(4)川道-龙咀沟区域含油层主要为长22油层;(5)北沟-张岔结合部区域:含油层主要为长22油层。

2 储集层的“四性特征”2.1 储集层的岩性特征下寺湾油区延长组为碎屑岩储层,岩石类型以岩屑长石细砂岩为主,其次为长石细砂岩。

薄片资料统计结果表示,碎屑组分约占56.6~95.4%,平均约83.9%,以长石为主,各油层组平均为43.36~53.36%,填隙物含量较高,含量变化也较大,为4.6~43.4%,其中以胶结物为主。

胶结物主要是方解石和绿泥石膜,其次是水云母、自生石英、长石、网状粘土、高岭石及浊沸石等胶结物,此外,还有少量白云石、铁白云石和菱铁矿等胶结物。

2.2 储集层的电性特征下寺湾油区三叠系长2储层含油区块主要分布在北沟、下寺湾、雨岔、柳洛峪等地,通过近些年来对下寺湾油区不同区块近千口井测井资料的分析,自然电位曲线的值均为负异常,负偏幅度较大,反映了砂岩沉积时水动力能量的强弱变化,同时也间接的反映了沉积物颗粒的粗细及泥质成分的多少。

鄂尔多斯盆地地层特点及油藏地质研究方法分析

鄂尔多斯盆地是我国的第二大沉积盆地,幅员辽阔、资源丰富,整个盆地呈现西高东低的倾斜状。

为了有效开发盆地资源,我国早在20世纪70年代就开始了针对这里的大规模勘探开发,希望深层次研究盆地地层特点与油藏地质。

1 鄂尔多斯盆地的形成历史与地层基本构造分析1.1 形成历史鄂尔多斯盆地雏形形成于早太古代~晚太古代之间,它从地台基底雏形阶段逐渐过渡形成独立基底,在早元古代快速发展,并在晚元古代与古生代随着陆表海沉积逐渐成型。

而在中生代发展阶段,鄂尔多斯盆地出现了坳陷盆地阳台,直到新生代才完全形成现代地貌特征。

1.2 基本构造鄂尔多斯盆地属于典型的沉积盆地,它西高东低且在西部位置拥有大面积缘断褶带与天环坳陷。

东部与中部拥有大量挠褶带与自然斜坡。

更重要的是,该盆地中蕴藏着大量的油田,其中大部分油田就位于西缘断褶带位置,也有一部分油田分布于中部斜坡位置。

从油气聚集的自然条件来看,鄂尔多斯盆地的地质构造主要可以基于以下3点内容展开分析。

第一,鄂尔多斯盆地存在复合鼻状构造,它是指由于地壳不规则运动所形成的陡峭程度较低的平原地带(只有少部分局部区域存在凸起高点)。

这些地方是比较显著的油藏形成位置,容易集聚油气资源。

第二,鄂尔多斯盆地四周陡峭且大起大落,最高处高耸入云端,最低处却深不见底,反差相当之大。

这种特殊的鼻隆带结构显然是因为区域的历史构造运动所形成的。

在鄂尔多斯盆地中,一般坡的隆起度为10m/km,倾角相对平缓(小于1°),而且这种小斜坡在鄂尔多斯盆地中占据了不小比例(超过12万km2),已经达到整个盆地总面积的1/2。

第三,鄂尔多斯盆地地层存在一层层沉积物所沉积形成的局部隆起地带,它与该区域的差异压实作用有关。

这里所提到的“差异压实”就代表在同一层沉积物中其本身也并非是均质且同一的,而是由不同沉积环境下的不同沉积作用所形成的,因此它的岩层在各个方面都存在差异,所造成的结果就是岩层在成岩以后无论是质地还是厚度都存在巨大差异。

鄂尔多斯盆地下寺湾油田北沟100井区延长组长2油层组成藏特征研究

鄂尔多斯盆地下寺湾油田北沟100井区延长组长2油层组成藏特征研究张添锦;刘延军;陈伟【摘要】北沟100井区位于下寺湾油田西北部,主要含油层位为三叠系延长组长2油层组,目前有采油井97口。

本文以大量的岩心和测井资料为基础,结合现场的试油资料,以沉积学和油气地质学理论为指导,从储层特征、沉积微相和砂体的展布规律以及盖层的分布特征等方面深入分析了研究区长2油层组的成藏特征,研究结果表明,研究区主力油层长22-2储层岩性主要为灰色细粒长石砂岩,该时期发育的河道砂坝沉积微相为主要的砂体分布区,砂体呈北东南西向条带状展布,油层的分布与砂体的分布基本一致。

根据以上的研究成果可以得出研究区油层分布主要受到沉积微相的控制,其次鼻隆带多为油藏富集的区域,以及有效盖层的分布也对油藏的分布具有重要的作用。

%Beigou100 well area located in the northwest of Xiasiwan Oilfied.The main oil-bearing layer was Chang 2 oil-bearing of triassic Yangchang formation.At present,there were 97 production prehensively with utilization of drilling,logging and various analytical data,applying the sedimentary theories and being based on studying,the reservoir forming characteristics of Chang 2 oil-bearing in this area were studied from reservoir characteristics,sedimentary microfacies,the distributy law of sand-body and caprock.The study showed that,the type of the reservoir rock was gray feldspar sandstone,the sedimentary microfacies of channel sand bar developing in this period was the major sand-body distributied area which distrubitied along NE,the hydrocarbon distribution was in accord with sand-body distibution.Fromwhich we can make a summary that hydrocarbon distribution was major controlled by sedimentary microfacies,the super position part of high point of structure was the most favorable oil gas accumulation area,and the distributions of caprock were also very important to it.【期刊名称】《延安大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(030)003【总页数】5页(P77-81)【关键词】鄂尔多斯盆地;下寺湾油田;长2油层组;成藏特征【作者】张添锦;刘延军;陈伟【作者单位】延安大学能源学院,陕西延安716000;延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,陕西延安716000;延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,陕西延安716000【正文语种】中文【中图分类】TE122北沟100井区位于下寺湾采油厂西北部,延长组长2油层组为其主力油层,该区构造位置处于鄂尔多斯盆地的一级构造单元陕北斜坡中南部,该斜坡倾角小于1°,构造平缓,无断层,仅局部发育低幅度鼻状构造[1]。

鄂尔多斯盆地地质特征

鄂尔多斯盆地地质特征集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。

鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。

“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。

权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。

由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。

但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。

其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。

这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。

历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。

鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。

从所跨地域鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。

所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。

“陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。

总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。

从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、、石炭系、、三叠系、、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。

鄂尔多斯盆地陕北斜坡下寺湾油田长2段储层特征研究

鄂尔多斯盆地陕北斜坡下寺湾油田长2段储层特征研究摘要:低渗透砂岩储层储层特征对勘探开发各项部署极其重要。

为明确目前鄂尔多斯盆地陕北斜坡中南部下寺湾油田延长组长2段低孔渗砂岩储层特征,通过扫描电镜、岩石铸体薄片观察和阴极发光实验,结合高压压汞实验,利用图像粒度和油水相渗曲线分析对长2段储层特征进行研究。

研究结果表明:该区主要发育中细粒长石砂岩,少量细粒岩屑长石砂岩。

储集空间类型主要以溶蚀的粒间孔、粒内孔为主,少量铸模孔和微裂缝。

毛细管压力曲线上排驱压力小的曲线整体偏于粗歪度,分选系数平均为1.78,中值喉道半径平均值0.079μm,孔隙半径平均值13.06μm,该区主要发育Ⅰ类和Ⅲ类储层,油水两相在孔隙空间中共同渗流时的干扰作用较大。

可见该段储层窄喉道在整个孔隙喉道中占主导,不利于油气的渗流。

对该储层特征的研究,为该区进一步勘探开发提供参考依据。

关键词:低孔渗砂岩;微观孔隙结构;鄂尔多斯盆地;长2段储层Key words:low porosity and permeability sandstone;micro pore structure;Ordos Basin;Chang 2 member reservoir1.引言下寺湾油田的勘探开发始于1971年,2001年正式投入生产,距今已20年,其开发层系主要为长2、长4+5、长6等油层[1-3],含水率非常高,已超过90% 。

本次研究的三叠系延长组长2段储层非均质性强、微观孔隙结构复杂、物性较差,属于典型的低孔特低渗油藏[4]。

目前的储层特征已经不能代表原始沉积地层,但另一方面,由于对于该段储层微观孔隙结构特征缺少专门地、系统地、深入研究,导致地质认识程度低,制约了长2油层的进一步勘探开发。

相对于常规孔渗砂岩储层,低孔渗砂岩储层在沉积、埋藏、成岩等一系列地质过程演化中,因微观孔隙结构差异而具有独特的渗流机理,所以仅靠碎屑岩储层常用的评价方法,一些单一的技术研究手段难以描述该储层的复杂性和特殊性[5]。

鄂尔多斯盆地下寺湾地区延长组长2油层组储层特征

6 结

论

径 为 8 .7 0 5 m; 均 喉道半 径 为 0 4 m。据前 人 平 .4 对 鄂尔 多斯 盆地 三 叠 系 延 长组 储 层 孔 隙和 喉 道 的

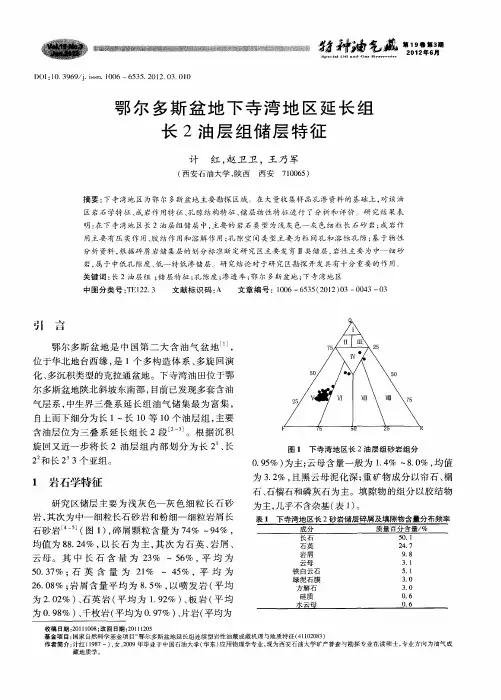

( )鄂 尔 多斯 盆地 下寺 湾 地 区 长 2油层 组 储 1 层 主要 为浅 灰色一 灰 色细 粒长 石细砂 岩 , 碎屑颗 粒

09% ) .5 为主 ; 云母 含量 一般 为 14 一 .% , 值 .% 80 均

为 3 2 , 黑 云母 泥 化深 ; 矿 物成 分 以帘石 、 .% 且 重 榍 石、 石榴石和磷 灰石 为 主 。填 隙 物 的组分 以胶结 物 为主, 几乎不含杂基 ( 1 。 表 )

表 1 下寺 湾地 区长 2 岩储 层碎 屑及 填 隙物 含量分 布频 率 砂

为 09 % )千 枚 岩 ( .8 、 平均为 0 9 % ) 片岩 ( .7 、 平均 为

收 稿 日期 :O 1O 8; 回 日期 :0 12 5 2 l lO 改 2 1 10

石英 岩 屑 云 母 铁 白云 石 绿 泥 石 膜 方 解 石 硅 质 水 云 母

06 . 06 .

基金项 目: 国家 自然科 学基金项 目“ 鄂尔多斯盆地延长组连续型岩性油藏成 藏机理 与地质 特征 ( 10 0 3 4 12 8 ) 作者简 介: 计红( 9 7 , ,0 9 1 8 一) 女 2 0 年毕业 于中国石油大学 ( 华东) 应用物理学专业 , 现为西安石油大学矿产普查与勘探专业 在读硕士 , 专业方 向为油气成 藏地质学。

自上而 下细 分 为长 1~长 1 0等 1 0个 油层 组 , 主要 含 油层 位为 三 叠 系 延 长 组 长 2段 』 。根 据 沉 积 旋 回又 近一 步 将 长 2油 层 组 内部 划 分 为 长 2 、 ‘ 长

鄂尔多斯盆地三叠系超低透砂岩成藏机理研究

鄂尔多斯盆地三叠系超低透砂岩成藏机理研究摘要:鄂尔多斯盆地是我国第二大沉积盆地,油气资源丰富。

其中三叠系延长组长6-长8为超低渗透砂岩油藏,根据包裹体划分油藏成藏期次,在包裹体均一温度分析和成岩序列分析的基础上,明确了石英加大边中的包裹体代表了生排烃高峰期的一次油气的充注。

埋藏分析表明,它们均形成于晚侏罗世一早白垩世,为一期成藏,多个充注阶段。

关键词:鄂尔多斯盆地超低渗透包裹体油气充注一、区域地质概况鄂尔多斯盆地是我国第二大的中、新生代沉积盆地。

晚三叠世,在东北、西南两大物源控制下,形成了东北三角洲、西南扇三角洲一三角洲两大沉积体系。

按沉积旋回和测井资料将延长组从上到下分为10 个油层组,其沉积特征表明了整个湖盆形成、发展和消亡的全过程。

长9、长7、长4 十5 期是湖盆发展过程中的三大湖侵期,特别在长7 时,湖侵达到了鼎盛时期,形成了盆地中生界最好的一套烃源岩;三大湖侵期之间是岸进时期,长8、长6 、长3 等时期比较重要;在湖泊周围,形成了以东北三角洲和西南扇三角洲一三角洲为代表的三角洲群,其沉积的三角洲平原、三角洲前缘砂体大面积分布,是形成大油田的基础[1]。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组低渗透、特低渗透岩性油藏成为我国低渗透岩性油气藏勘探开发的典型代表,晚三叠世湖盆中部地区延长组长6- 长8 储层致密,一般渗透率小于1×10-3μm2;按照1998年实施的中华人民共和国石油天然气行业标准《油气储层评价方法》[2],把湖盆中部长6-长8储层划分为超低渗透储层[3]。

二、低渗油藏储层特征鄂尔多斯盆地延长组超低渗透储层分布在湖盆中部延长组长6一长8油层组,沉积类型包括长6、长7的重力流沉积、三角洲前缘及长8三角洲前缘砂体[4-5]。

1.储层岩石学特征湖盆中部地区长6一长8岩石的结构成熟度中等,矿物成熟度较低。

长6、7长石砂岩为主,岩屑长石砂岩次之、以及少量岩屑砂岩;砂岩以细砂岩为主,粉砂岩含量较高,次为中细砂岩;砂岩的分选性中一好,磨圆度以次棱角状为主;颗粒支撑,点一线接触为主[6]。

鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系延长组油气富集规律

第1期

高振东 : 鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系延长组油气富集规律

41

下寺湾地区延长组储层属低孔、低渗的特低渗透储层。长 6 储层物性相对更差 , 其孔隙 度为 15 4 ~ 2 6% , 平 均 11 7% , 渗透率 为 1 28~ 0 01 ! 10 10

3 3

m 2 , 平 均 0 873 ! 10

40

陕

西

地

质

第 25 卷

4

生油条件

鄂尔多斯盆地下寺湾地区处于延长组生油中心, 长 7、长 6 期发育深湖、半深湖相泥

3] 岩, 平均厚度愈 100 m, 是良好的生油岩。据前人研究[ 1、 , 该套生油岩有机质丰度高 , 生

油岩有机质类型为腐殖 近水楼台之利。

腐泥型, 有机质热演化成熟度高 , 生油潜力大。给下寺湾地区带来

地中生界有利的石油富集区之一。主要含油层为三叠系延长组长 6 、长 2。下寺湾油田的勘 探开发工作大致可分为三个阶段: 第一阶段为 1971 年 ~ 1987 年 , 由长庆油田在此进行钻探 工作 , 发现洛河地区具有侏罗系、三叠系两套含油层系, 对本区有了初步认识 ; 第二阶段为 1987~ 2000 年, 由下寺湾钻采公司进行小规模勘探、靠自然能量开发 , 产量上升缓慢; ( 3) 第三阶段, 2000 年至今 , 为大规模勘探开发与产能建设阶段 , 该阶段滚动勘探与开发并举 , 使油田步入了高速发展的快车道, 形成了年产原油 40 万吨的产能规模。

陕西地质

第 25 卷 第 1期

GEOL OGY 6996 ( 2007) 01 0038 07

OF

SH AANXI

2007 年 6月

文章编号: 1001

鄂尔多斯盆地下寺湾地区 三叠系延长组油气富集规律

鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向

鄂 尔 多斯盆 地 下 寺湾 地 区三 叠 系下 组合 地 层 石 油 地质 特 征 及 勘探 方 向

宋 和平 ,张 炜。

( .延 长油 田股 份有 限公 司下寺 湾采 油厂 ,陕西 延 安 1

2 .陕 西 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 物 化 探 队 , 陕 西 西 安

7 60 ; 1 1 0

油气 比较 富集 的地 区之一 ,面积 约 22 5 m 。该 8 k

油 田经历 了 3个 勘探 开 发 阶段 ,第 一 阶 段 是 1 7 90

年 长庆 石油勘 探局对 甘泉县 桥镇 以东 、王坪 以西一 带 进行 了勘探 验证 ,钻探 1 7口井 ,其 中试 油 1 8 2 0 口井 ,8 7口井 获 工 业 油 流 ,主 要含 油 层 位 为 延 长

收稿 日期 :2 1 - 52 ;修 回 日期 :2 1 — 12 0 10 —4 0 11 — l

造 简单 的大型 多旋 回克拉通盆 地 。基 底为 太古宇 和

下 元古界 变质岩 系 。经过 长期 的地质 发展演化 ,形

基 金 项 目:下 寺 湾 采 油 厂 “ 寺 湾 地 区三 叠 系 下 组合 地 层 石 油地 质 综 合 评 价 ” (0 8年 度科 研 项 目) 下 20 作者 简 介 :宋 和 平 (9 6) 16 一,男 ,陕 西 甘 泉 县 人 ,19 年 毕 业 于 西 安 石 油 大 学 ,高 级 工 程 师 ,现 主 要 从 事 油 田 开发 技 术 91

一

长 1 具 有 较 好 的油 气 显 示 。本 文 针 对 延 长 组 下 组 合 地 层 长 7 0段 、8段 ,对 其 沉 积 微 相 、砂 体 形 态 、

储 盖 组 合 、构 造 形 态 、岩 性 组 合 特 征 进 行 分 析 探 讨 ,为 下 寺 湾 油 田 持 续 稳 步 发 展 寻 找 到 层 系 接 替

鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系延长组油气富集规律

3 沉 积 特 征

晚三叠世 ,鄂尔 多斯盆地 内陆淡水 湖盆经 历 了发育 、扩 张 、三 角洲建设 、湖盆 衰退 四个 阶段 ,形成 了一个完整 的水进 、水 退沉 积旋 回 , 自下 而 上 划 分 为 1 O个 油 层组 ( 1 ~ 长 长 O

2 区域 地 质 背 景

鄂 尔多斯 盆地 古生 代地 处华 北地 台西缘 ,基底 是 以太古 界集 宁群 为核 心的前 寒武 纪结 晶 变质 岩 系 。经 历 了早 古 生代 陆缘 海 盆地 、晚古 生代早 期 的滨 浅海 盆地 、晚二 叠一 中三 叠世大 型 内陆盆 地 、晚三 叠世一 早 白垩世 的类前 陆盆 地 的多期发 展 、演化 。

段为 18  ̄ 2 0 9 7 0 0年 ,由下寺湾钻 采公 司进 行小 规模勘 探 、靠 自然 能量 开发 ,产量上 升缓 慢 ; 第三 阶段 ,2 0 0 0年 至今 ,为 大规模 勘探 开发与 产 能建设 阶段 ,该 阶段 滚 动勘探 与 开发 并举 ,

使油 田步人 了高 速发 展 的快车道 ,形 成 了年产原 油 4 吨的产 能规 模 。 O万

气的 富集 因素 和分布 规律 。 关 键 词 :油气 富集 ;储 层 ;生 油条件 ;运移

中 图 分 类 号 :P 1 . 3 . 68 102 文 献 标 识 码 :A

下 寺 湾 地 区勘 探 开 发 概况

下寺 湾油 田位 于鄂 尔多斯 盆地 陕北斜 坡带 南部 ,区域 构 造为 一西倾 大单斜 ,是鄂尔 多斯

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第44卷 第4期西北地质Vol.44 No.42011年(总180期)NORTHWESTERN GEOLOGY 2011(Sum180) 文章编号:1009-6248(2011)04-0122-10鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向宋和平1,张炜2(1.延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,陕西延安 716100;2.陕西省地质矿产勘查开发局物化探队,陕西西安 710043)摘 要:三叠系延长组上组合地层作为下寺湾油田的主力油层段,经过数十年的勘探开发,其后备资源日显不足。

通过对近年来下寺湾地区探井含油层段的分析研究,发现三叠系延长组下组合地层长7-长10段具有较好的油气显示。

本文针对延长组下组合地层长7、8段,对其沉积微相、砂体形态、储盖组合、构造形态、岩性组合特征进行分析探讨,为下寺湾油田持续稳步发展寻找到层系接替资源。

关键词:三叠系延长组;层系接替;储层特征;构造形态中图分类号:P618.130.2 文献标识码:A 下寺湾油田位于陕西省延安市甘泉县境内,构造上处于鄂尔多斯盆地为一西倾单伊陕斜坡的南部(杨俊杰,2002)(图1)。

是鄂尔多斯盆地中生界油气比较富集的地区之一,面积约2 285km2。

该油田经历了3个勘探开发阶段,第一阶段是1970年长庆石油勘探局对甘泉县桥镇以东、王坪以西一带进行了勘探验证,钻探127口井,其中试油108口井,87口井获工业油流,主要含油层位为延长组长1、长2和延安组延7、延9、延10油层,探明含油面积84km2,地质储量2 127×104t;第二阶段是1987年组建延长油矿管理局下寺湾钻采公司,采取“滚动开发,以油养油”的战略,主要围绕已有探井扩大生产规模,到2001年先后在柳洛峪南部、雨岔西部、张岔、北沟、川道-龙咀沟、道镇等区块对延长组长2、长3、长6油组进行了勘探,累计探明含油面积408km2,已探明地质储量11 600.8×104t;第三阶段是2008年开始对延长组下组合地层进行勘探,相继发现了柳洛峪区块延长组长8,雨岔区块延长组长7、长8、长10,川道-龙咀沟区块延长组的长7、长8油层组。

随着三叠系上统延长组上组合地层开发状况的日趋饱和,可用于继续勘探开发的后备资源面积日渐减少。

笔者依据近年来在下寺湾地区探井钻遇油层特征,主要针对三叠系下组合地层进行综合地质研究,为下寺湾油田稳步增长寻找到接替性油藏资源(裘亦楠等,1994,1998;李道品,2002)。

1 区域概况鄂尔多斯盆地是一个整体升降、拗陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地。

基底为太古宇和下元古界变质岩系。

经过长期的地质发展演化,形 收稿日期:2011-05-24;修回日期:2011-11-21 基金项目:下寺湾采油厂“下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质综合评价”(2008年度科研项目) 作者简介:宋和平(1966-),男,陕西甘泉县人,1991年毕业于西安石油大学,高级工程师,现主要从事油田开发技术应用及研究工作。

E-mail:shp663@163.com图1 鄂尔多斯盆地构造单元划分图Fig.1 Tectonic units classification of Ordos basin成了现今大型的叠合盆地。

中生代进入了内陆湖盆的形成发展阶段,尤其晚三叠世延长期是湖盆发展的全盛时期,沉积了巨厚的湖相碎屑岩(王道富,2003;冯增昭等,1994)。

下寺湾油田位于陕北斜坡带南部,区域构造为一西倾单斜,地层倾角小于1°。

2 地层与构造特征2.1 地层特征下寺湾地区钻遇三叠系延长组下组合地层有50多口井。

三叠系延长组自上而下划分为长1至长10十个油层组,其沉积特征反映了整个湖盆的形成、发展和消亡的过程。

长10至长7是湖盆形成、扩张全盛期。

沉积了一套巨厚的滨浅湖碎屑岩及深湖相泥岩、浊积岩类。

延长组下组合地层沉积特征为:长10地层岩性特征,底部为灰白色块状中细砂岩,上部为灰色砂质泥岩、泥岩、泥质粉砂岩等,属典型的滨浅湖河流相沉积。

电性特征呈现高电阻、低时差的特点,SP曲线呈箱状、钟状组合,明显偏负;GR曲线在泥岩段呈尖峰、指状、高自然伽玛特征。

长9地层岩性特征,大套灰色、深灰色泥岩砂质泥岩夹有二至三套水下分流河道砂体沉积特征。

电性特征呈中—高电阻,SP曲线呈平缓起伏特征,GR曲线为低幅齿状。

砂体横向上变化较大,顶部发育了一套灰黑色油页岩(俗称李家畔页岩)。

厚度由十几米到深湖区的25m以上,电性特征显现高电阻、高声波时差、高自然伽玛特征,与长8地层划分形成明显的分界线。

长8油层组分为上下二部分,岩性组合特征上部为灰色、深灰色泥岩、砂质泥岩与灰色泥质粉砂岩细砂岩呈不等厚互层,底部为灰色、浅灰色块状细砂岩。

电性特征呈中—高电阻,SP曲线呈中偏负,GR曲线呈低幅弧度、高声波时差,是三叠系延长组长8勘探的主要目的层。

长7油层组分为上下二部分,上部灰色、浅灰色细砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩为主夹有灰色深灰色泥岩,砂岩纵向上具有多次叠加浊积岩组成,砂岩厚度横向上变化较大,砂体连通性较差,是三叠系延长组长7勘探的主要目的层。

下部由一套黑油页岩(张家滩页岩)与一灰色细沙砂岩组合。

电性特征为高电阻、高自然伽玛、高声波时差,反映深水沉积岩性特点。

地层厚度变化较大,黑油页岩由十几米变化到最厚可达70余米,反映了这套地层深湖相沉积特征。

2.2 构造特征鄂尔多斯盆地三叠系延长组内陆湖泊构造演化完成于燕山运动,沉积岩厚度在1 500~3 000m,构造运动控制了盆地的发生、发育及消亡全过程,沉积岩体记录构造运动活动的轨迹。

延长组下组合地层呈现多旋回演化,多沉积类型,沉积稳定的特点,构造变形弱,洼陷迁移,大多表现为低幅度隆坳相间不对称的褶皱。

通过对完钻48口井录井地质资料对比分析,勾画出下寺湾油田长83顶面地质构造(图2),反映出三叠系延长组长8地层基本构造形态,这与区域构造背景相一致,为一平缓西倾单斜构造,并形成一系列的隆凹相间的低幅度隆起及鼻状构造。

如在新1至新33井一带,出现一幅度大于20m隆起区,在金油22至桦22井存在一低幅度的隆起区。

这些低幅度隆起带对油气的运聚、富集及分异有一定的控制作用,后期构造运动321 第4期 宋和平等:鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向图2 长83顶面地质构造图Fig.2 Diagram showing Chang 83 top geological structure形成的垂向裂缝对油气运移聚集起到了沟通及疏导作用。

这些构造异常点是该地区勘探的工作重点。

3 沉积特征3.1 沉积体系确立裘亦楠(1994,1998)将陆相湖盆主要沉积体系划分为3类:一是河流-三角洲体系,从源区到湖区发育完整连续的相序组合,即冲积扇-辫状河-曲流河-三角洲(平原、前缘)-水下扇,形成与湖盆缓坡翼,搬运距离远;二是冲积扇-扇三角洲-水下扇沉积体系,该类沉积体系与正常体系相比,缺失河流体系,主要形成于湖盆陡坡翼,物源较近,搬运距离短;三是过渡类型,即辫状河-三角洲体系,与正常体系相比,缺失曲流河段,形成条件介于一、二类之间。

按照上述裘亦楠对陆相湖盆沉积类型的划分,结合鄂尔多斯湖盆实际地质分布特征,建立鄂尔多斯盆地延长组湖盆的沉积模式,其中盆地东北沉积体系应属河流-三角洲沉积体系;盆地西部、西南部(环县西-崇信)属冲积扇-三角洲沉积体系,南部一带可能发育辫状河-三角洲沉积体系(图3)。

3.2 沉积体系鄂尔多斯盆地是一个多构造体系、多沉积旋回演化、多沉积类型的大型盆.从晚三叠世开始进入内陆坳陷盆地发育阶段,湖盆在发生—发展—消亡沉积演化的过程中形成了完整的湖泊—三角洲相沉积演化旋回。

依据图4(王道富,2003),下寺湾油田地处鄂尔多斯盆地的中下深湖与半深湖坡度折皱带上,其下组合地层沉积经历了盆地拉涨坳陷期泛滥平原的粗相沉积,湖侵期的三角洲沉积,到深湖—半深湖的湖相深水扇相、浊积相沉积。

发育了两套深湖泥岩相建造。

俗称“张家滩、李家畔油页421西 北 地 质 NORTHWESTERN GEOLOGY 2011年 图3 鄂尔多斯盆地延长组湖盆沉积模式图(据王道富,2007)Fig.3 Model map showing lake sedimentary basin inYanchang Formation(After Wang Daofu,2007)岩”。

是盆地内主要的、优质生油岩系。

三角洲建造的水下分流河道、深湖—半深湖的湖相深水扇砂体及浊积岩砂体的良好储集岩体系。

这些沉积体系是油气勘探的重要场所。

3.3 砂体类型砂体形态类型特征与沉积微相有着直接的联系,是沉积作用的具体反映。

根据三叠系延长组下组合地层的沉积演化特征、构造演化特征及大量钻井取心描述、岩层电性特征,其砂体类型可谓丰富多彩,种类繁多。

既有三叠系延长组长10期的三角洲建造的水下分流河道,河口坝、天然堤砂体类型,其岩石类型主要为浅灰色厚层、块状中—粗粒长石砂岩夹薄层灰色中-细砂岩。

如桦13井区块,是三叠系延长组长10油层组一小层为三角洲水下分流河道砂体,其厚度在10~15m,在砂岩等值线图上表现为朵状形态。

又有湖浸期的深湖—半深湖的湖相砂体,三叠系延长组长9上部的湖泊砂体,图4 鄂尔多斯盆地上三叠统长8沉积体系图(据王道富,2007)Fig.4 Sedimentary system diagram showing of upper Triassic Chang 8in Ordos basin(After Wang Daofu,2007)521 第4期 宋和平等:鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向岩石类型为深灰色块状中—细砂岩,粒度较细泥质成分含量较高,层理为水平层理、块状砂岩。

三叠系延长组长8期深水扇沉积体系,扇体分支水道、河口坝、前缘席状砂及深水浊积岩相,砂体岩性主要为浅灰色、深灰色粉细砂岩,含泥质较高,呈块状,水平层理,偶见波纹层理及揉皱层理、包卷层理等次生变形层理。

新39井取心浊积岩,底部冲刷面清晰可见,砂泥岩揉皱构造及中部的粒序层理,顶部沙纹水平层里,组成了一个完整浊积岩沉积特征。

三叠系延长组长83砂体等值线图(图2)上表现为大扇体单边减薄的特征。

通过对钻井取芯描述,岩层电性特征分析,绘制的砂体等值线图和砂体断面图,勾绘出各类砂体展布形态、分布特点以及储层空间内部结构主体轮廓,为这一地区石油勘探提供了有利的依据。

4 延长组下组合油层段岩性电性特征下寺湾地区2011年度完钻探井28口。

其中,三叠系延长组长7段有油气显示的19口,长8段有油气显示的23口,长10段有油气显示的3口。

柳评172井长7取心24m荧光显示,声波时差215~240μs/m,电阻20~30Ω.m;长81砂体厚30m,录井连续有12m荧光显示,声波时差220~240μs/m,电阻14.75~26.06Ω.m;长82砂体厚26m,取心有3.2m油迹,1m荧光,声波时差225~250μs/m,电阻21.9~31.47Ω.m(图5、图6)(表1)。