被动大陆边缘&活动大陆边缘

名词解释

1、转换断层:是一种横切大洋中脊的断层,对大洋中脊的扩张起调节作用。

它不同于常见的平移断层。

转换断层的活动与大洋中脊的扩张同时进行,水平错动只发生在相邻两段洋中脊之间。

2、岩石圈:在固体地球上层,存在着物理性质截然不同的两个圈层。

下面是塑性的软流圈;上面的一层,包括地壳和被称为橄榄岩层的地幔最上部,具有较高的刚性和弹性,叫做岩石圈。

3、软流圈:是上地幔的一部分,地震波速在此处显著降低,也称低速层,一般认为此层的岩石强度较小,塑性较强,有人认为软流圈内岩石存在部分熔融现象。

4、大洋中脊:即大洋的中央山脉,山脉中央为裂谷带,是大洋的扩张中心。

5、板块:地球岩石圈被洋中脊、岛弧海沟系、转换断层等三大构造活动带分割形成的大小不一的不边续的岩石圈块体。

6、板块俯冲:相邻的板块相向运动,一个板块潜没到另一个板块之下。

7、大陆地壳:亦称大陆型地壳,简称陆壳,分布在大陆和被海水覆盖的陆架和陆坡下面,是由上部硅铝层或花岗岩和下部硅镁层或玄武岩组成。

8、大洋地壳:即大洋型地壳,简称洋壳。

洋壳由上部枕状熔岩、变质枕状熔岩和岩墙群以及下部辉长岩和蛇纹岩化的超镁铁质岩组成,即由硅镁质成分组成。

9、被动边缘:即被动大陆边缘,双称大西洋型大陆边缘,其地壳是洋壳到陆壳的过渡,大陆和海洋位于同一刚性岩石圈板块内的过渡带,没有海沟俯冲带,没有强烈地震、火山和造山运动。

它以生成巨厚的浅海相沉积、岩浆活动微弱和地层基本上未遭受变形而与活动大陆边缘形成鲜明对照。

10、主动边缘:即主动大陆边缘,又称活动大陆边缘或太平洋大陆边缘。

洋陆汇聚、大洋板块向毗邻的大陆板块之下俯冲消减形成强烈活动的大陆边缘。

这中大陆边缘有强烈的地震和火山活动。

11、弧后盆地:又称边缘海盆地,板块俯冲带的火山弧后方(陆侧)与大陆之间的深海盆地,一般是由弧后扩张形成的。

12、增生楔:又称增生柱、增生杂岩。

为俯冲的大洋板块从海沟下潜时被上盘板块刮削下来的沉积盖层和洋壳碎片,连同原地深海沟沉积物堆积到海沟的向陆一侧而形成。

大地构造与成矿(被动大陆边缘)

2.时空分布

• 赤道的南北30范围之内 • 干旱萨布哈类型的蒸发沉积物 • 沉积盆地边缘,岛弧周边或海盆地中的 高地

3.大小和品位

• • 矿区包括若干矿床,范围大 over hundreds of square kms. (Hint--fluid source was regional, not local.)

大陆架 酸岩

碳

Epigenetic meteoric or connate

Carbonatehosted Ba and F

Pakistan (Jurassic); Burma (Ordovician)

Deposits related to basin of unknown origin Association Genesis Type of Examples deposit/ metals

元古代陆相沉积 物,不整合上伏 在下中古代变沉 岩之上 表生成岩-后生 热液-变质活化

Unconfor mity vein-type U

Quartzpebble conglomer ate U.Au

Athabasca basin, Canada; Alligator River, NT, Australia (L-early M Proterozoic)

• 第三阶段:随着沉积作用的进行,磷酸盐沉积 物在地下浅埋藏和深埋藏成岩环境中,发生压 溶与颗粒增生,新生出磷灰石晶体,使磷质又 发生一次迁移、富集。 • 第四阶段:即表生阶段。在大气成岩环境中潜 流带活动结果使非磷质成分发生溶蚀、淋滤, 同时又伴有次生含水磷酸盐矿物的新生,促使 磷质再一次富集。

• 对成矿的不同认识 有的认为磷质来自远洋海 底火山喷发;有的认为不存在洋流上翻现象。 • 主要控矿因素 • (1)陆表海中有障壁的半局限海盆 • (2)海盆中水动力活动的状态; • (3)具有潮下带一潮间带一潮上带一潮间带一潮 下带的沉积相带变化; • (4)沉积岩性以碳酸盐岩或碳酸盐岩一硅质岩组 合为主; • (5)中纬度地区冬季风暴和热带气旋作用带。

中国地质大学(北京)地史学名词解释

地史学复习总结一名词解释1、鲍马序列鲍马序列是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相沉积相是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、地层层序律地层层序律,又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

4、复理石复理石又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

5、板状交错层理板状交错层理,是一种沉积岩的沉积构造,由直脊型波痕迁移形成的沉积岩内部层理构造,上,下层面在可观察的露头上基本上是等厚的,内部纹层与其相交切。

6、三角洲相三角洲相是指携带着大量砂泥质碎屑的河流入海(或湖)在河—海(湖)水动力共同作用下,在河口区形成的尖顶指向陆地的三角形的沉积体,三角洲因此得名。

三角洲相因受河流、波浪、潮汐及岸流影响程度的差别,形态有所不同,但总体上自陆向海(湖)可分为三部分:三角洲平原,三角洲前缘,前三角洲。

7、垂向加积作用垂向加积作用:在水流运动能量较低或静水条件下,主要是悬移物质从水体中垂直向下沉降,沉积学上把这这种沉积作用称为垂向加积。

8、笔石页岩相笔石页岩相以黑色页岩及硅质页岩为主,含丰富的笔石等浮游生物化石,而不含或少见底栖生物化石。

代表水深、滞流的非补偿海环境。

9、标准化石标准化石是指那些演化快、地理分布广、数量丰富、特征明显,易于识别的化石。

利用这些化石既可以鉴定地层的时代,也可以用于地层年代对比。

10、层理构造层理构造,沉积岩内部由于成分、颜色、粒度及排列方式的不同显示出纹层状的构造,根据形态和成因主要可分为水平层理、交错层理及平行层理。

地史名词解释

1、鲍马序列:是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相:是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、沉积组合:又称沉积建造,它反映的是沉积作用所处的大地构造环境。

沉积组合是在一定的地史发展阶段(构造演化),其沉积过程能够反映主要构造环境的,在成因上相互关联的沉积相的共生综合体。

4、沉积环境:是指沉积作用场地的自然地理环境,如河流环境、湖泊环境、沼泽环境、宾海环境、浅海环境等,它们具有特定的物理的、化学的、生物的作用过程,对沉积物产生特定的影响,从而形成不同环境的沉积相。

5、沉积旋回:沉积作用常常具有旋回性的特征,在含煤沉积中尤为显著。

当地层中的沉积物自下而上出现由粗变细,又由细变粗的反映一次海进,接着又发生海退的完整过程时,把它称为一个沉积旋回。

划分沉积旋回以海进为起点,沉积旋回是沉积作用周期性或韵律性的反映,有不同级别之分,大的旋回可以包括数个小旋回。

6、南丹型:是华南泥盆系中、上统台内裂陷槽深水、滞流,贫氧沉积的代表,空间上呈北北东或北西向的带状分布,明显受同沉积断裂的控制,由黑色泥岩,泥灰岩、硅质岩组成,含菊石、竹节石及无眼三叶虫等化石。

7、地层层序律:又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

复理石:又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

8、象州型:是华南泥盆系一种近岸,富氧环境下的浅海台地沉积类型。

分布广泛,以广西中部象州,二塘、横县六景,郁江沿岸中泥盆统和湖南中部上泥盆统为代表。

第十章 大陆边缘及其地质构造课件

3.边缘海盆地的形成机制

•

(1)主动扩张机制

• 边缘海盆的扩张是由上涌的地幔物质引起的, 强调地幔物质上涌的主动性,大致有热底辟 和次生对流两种模式。

①热底辟模式

• 大洋岩石圈不断向岛弧之下俯冲,在下潜板块与上 覆板块之间,因摩擦生热作用,温度升高,以致可 能克服粘滞阻力,导致一种高温低密度的异常地幔 物质体——地幔热底辟自俯冲板块上表面浮升。热 底辟的膨胀和浮升可以克服俯冲边界存在的正应力, 从而导致弧后区边缘海盆的扩张活动。

2.主动大陆边缘及构造地质特征

• 根据板块构造理论,活动型大陆边缘是板块汇 聚、大洋板块向大陆边缘之下俯冲消减的地带, 以频繁的地震、火山活动和强烈的造山运动为 主要特征。

•

基本特征:

大洋板块俯冲带及其伴生的地震震源面都是从 洋向陆倾斜,并逐渐加深,此即贝尼奥夫带;

活动型大陆边缘的构造带具有明显的单向特征,

(2)西太平洋型大陆边缘及构造特征

• 海洋岩石圈俯冲于岛弧之下,也称岛弧亚型大 陆边缘。西太平洋型大陆边缘主要由海沟、岛 弧和弧后盆地几个单元组成,常称为沟-弧- 盆体系;

•

• 从洋侧至陆侧,由下列地貌单元组成:外缘隆 起、海沟、非火山外弧、弧沟间隙(含弧前盆 地)、火山内弧、弧间盆地、弧后盆地(或边 缘海盆)等。

二、边缘海的地壳结构及成因模式 1.边缘海的基本特征

有较高的热流值,分布范围大致与海盆的深 水区相吻合; 海盆内浅源地震较少,一般为深源地震; 边缘海是一个主要沉积场所,第四纪以来的 松散沉积物厚度可达1000m; 一般边缘海盆具有对称的地磁异常条带。

2.边缘海的成因

•

• 边缘海盆地的洋壳性质、张性断裂结构、高 热流值、重力异常值等特征表明,大部分边 缘海盆是由扩张作用形成的。 • • Karig(1971)最早提出,边缘海盆地的张开 是岛弧裂离大陆、向洋侧运移,或岛弧本身 裂开的结果,边缘海盆地中可能存在生成新 洋壳的次级扩张中心。

(完整版)主动大陆边缘与被动大陆边缘图示

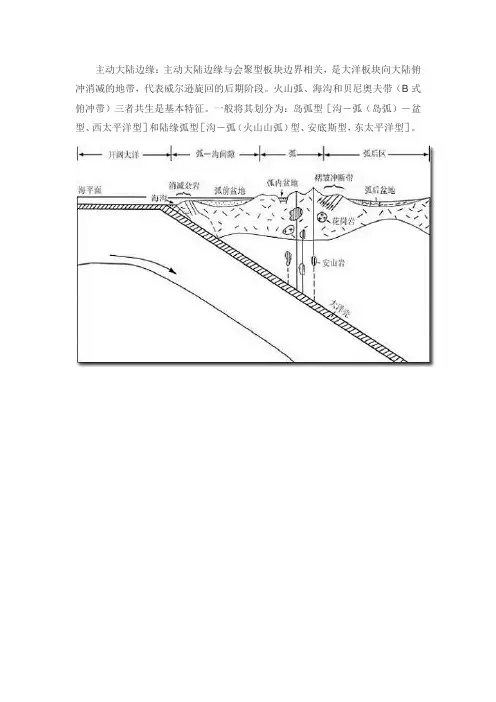

主动大陆边缘:主动大陆边缘与会聚型板块边界相关,是大洋板块向大陆俯冲消减的地带,代表威尔逊旋回的后期阶段。

火山弧、海沟和贝尼奥夫带(B式俯冲带)三者共生是基本特征。

一般将其划分为:岛弧型[沟-弧(岛弧)-盆型、西太平洋型]和陆缘弧型[沟-弧(火山山弧)型、安底斯型,东太平洋型]。

被动大陆边缘:属于稳定的大陆边缘,缺失海沟俯冲带。

可承受强烈的沉陷和张裂活动,接受巨量沉积物,是现代地槽区。

基底常见裂谷式沉积,有时有陆相红层、盐类和火山活动等沉积物,向上逐渐出现海相层,并形成海侵序列。

在大规模海相沉积之前,常由裂谷发育(胚胎期)逐步过渡到红海阶段(初始期)。

主动大陆边缘,被动大陆边缘,唯一区别就是前者有俯冲带,后者无。

这两种边缘都是形容大陆与海的边界,被动大陆边缘后期发展就会形成主动大陆边缘,如现在大西洋和陆地相交就是被动大陆边缘,太平洋则是主动大陆边缘。

俯冲带分两种B式俯冲和A式俯冲,前者指海沟,后者指陆陆碰撞。

大地构造学复习题1

大地构造名词解释:1、软流圈::位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80—400km之间,是一个基本上呈全球性分布的地内圈层。

2、活动大陆边缘:指洋陆汇聚、大洋板块向毗邻大陆板块之下俯冲消减形成的强烈活动的大陆边缘。

3、被动大陆边缘:是伸展作用体制下大陆岩石圈减薄和大幅度沉陷形成的活动微弱,构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘。

4、中央造山带:指横亘中国中部的东西向巨型造山带,将中国地质、资源和生态环境等分成南北两大不同区域,构成南方和北方自然环境的天然分界线。

5、地台:是指北美平原那样的稳定区,地壳上稳定的、自形成以来不再遭受褶皱变形的稳定地区。

6、克拉通:大陆地壳中长期不受造山运动影响,只受造陆运动发生过变形的相对稳定部分。

7、大陆增生:板块构造说认为在主动大陆边缘,由岩浆活动引起酸性物质的不断增加,以及地体或岛弧与大陆、大陆与大陆的碰撞拼合作用等导致的陆壳不断增长扩大的现象。

8、洋壳:由基性、超基性岩构成,位于大洋盆地下的地壳。

9、大陆壳:是地壳的一种类型,主要分布在大陆及浅海大陆架区。

多为双层结构,即在玄武质层之上有很厚的沉积岩层和花岗质岩层,相当于硅镁层及其上的硅铝层两层。

10、角度不整合:由于地壳运动,往往使沉积中断,形成时代不相连续的岩层的接触关系。

11、大洋中的12、岛弧:大洋板块从海沟下潜到一定深度后因温度升高而局部熔融,熔融体上升到地表的产物。

13、陆缘弧:直接建造在大陆型地壳的火山弧。

14、中盆地:15、俯冲带:大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块俯冲于大陆板块之下的地带。

16、加里东运动:是古生代早期地壳运动的总称。

17、稳定大陆边缘:长期处于稳定的大陆边缘;缺失海沟俯冲带;位于板块内部,被动地随板块运动;现代地震、火山和造山运动微弱;18、造山带:是地球上部由岩石圈剧烈构造变动和其物质与结构的重新组建使地壳挤压收缩所造成的狭长强烈构造变形带,往往在地表形成线状相对隆起的山脉。

被动大陆边缘专论

4

发育深海沟、海洋收缩 沉积物褶皱变形强烈 逆冲断裂发育

被动大陆边缘向主动大陆边缘的演化

1、初始期—断陷小; 2、青年期—断陷规模较大,沉积广、珊瑚礁、藻礁; 3、壮年期—断陷消失,厚度巨大的沉积体,具补偿性前积,底辟、逆牵引 构造普遍发育; 4、老年期—褶皱造山- - - - 形成与挤压作用有关的盆地。

实 例

密执安盆地、伊利诺斯盆地 渤海湾盆地、松辽盆地 东非大裂谷、莱茵地堑、汾渭地堑 红海 亚丁湾 尼日尔三角洲 大西洋两岸 大西洋 太平洋西岸 太平洋西岸岛弧地区 太平洋西岸岛弧地区 环太平洋地区、印度洋东侧 环太平洋地区、印度洋东侧 巽他弧前盆地、大谷地盆地 孟加拉湾海底扇、黑海 波斯湾盆地、喜玛拉雅南麓 阿尔伯达盆地、台湾海峡 中国中西部诸多盆地 潘农盆地 青藏高原近南北向张裂系、银川地堑系 里奇盆地、落杉机盆地、伊通盆地、莺歌海盆地 阿尔金断裂带盆地 滇黔贵地区部分盆地 中国中西部诸多盆地 塔里木盆地、渤海湾盆地 伊通盆地

• 在构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘,其地壳是洋壳到陆壳的过 渡,是大陆和海洋位于同一刚性岩石圈板块内的过渡带。

被动大陆边缘地貌形态包括:大陆架、大陆坡和陆隆。

大陆架:海洋平原水下延续部分,水深在200米范围内的海洋平缓倾斜 的水下平原。 大陆坡:大陆架边缘倾角较陡的斜坡(一般2-6度),水深200-3000米。

实 例

密执安盆地、伊利诺斯盆地 渤海湾盆地、松辽盆地 东非大裂谷、莱茵地堑、汾渭地堑 红海 亚丁湾 尼日尔三角洲 大西洋两岸 大西洋 太平洋西岸 太平洋西岸岛弧地区 太平洋西岸岛弧地区 环太平洋地区、印度洋东侧 环太平洋地区、印度洋东侧 巽他弧前盆地、大谷地盆地 孟加拉湾海底扇、黑海 波斯湾盆地、喜玛拉雅南麓 阿尔伯达盆地、台湾海峡 中国中西部诸多盆地 潘农盆地 青藏高原近南北向张裂系、银川地堑系 里奇盆地、落杉机盆地、伊通盆地、莺歌海盆地 阿尔金断裂带盆地 滇黔贵地区部分盆地 中国中西部诸多盆地 塔里木盆地、渤海湾盆地 伊通盆地

被动大陆边缘

被动大陆边缘年轻的大洋扩张中心的形成,如20Myr的红海-亚丁湾,然后成熟( > 40 Myr )的大洋盆地,伴随着相邻的伸展大陆岩石圈上的被动边缘的发展。

充分发育的被动大陆边缘,如与大西洋接壤的被动大陆边缘,以伸展断裂、大规模重力构造(滑塌、滑塌席)和盐构造为特征。

被动大陆边缘包括延伸至50–150 km区域的强烈减薄大陆地壳,异常情况下延伸至400–500 km,由薄或厚的沉积物棱柱体覆盖。

一般来说,它们在地震活动中是不活跃的,在成熟的例子中,热流是正常的。

被动大陆边缘(也称为大西洋型边缘)的特征是海相沉积物向海增厚的棱柱体覆盖同裂谷沉积层序的断裂基底,通常为大陆成因。

裂谷后向海增厚的沉积物棱柱体主要由浅海沉积物组成。

地震反射剖面显示,一些被动边缘被连接的铲状伸展断层系统所覆盖,这些断层系统合并成低角度的单一断层。

相反,后裂谷或漂移阶段通常由重力控制变形(盐构造、泥底辟、滑塌、滑坡、软沉积物中的铲状生长断层)控制。

被动边缘覆盖在早期裂谷系统之上,这些裂谷系统通常与海洋边缘呈次平行,或与海洋边缘呈高角度(如尼日利亚贝努埃海槽等三联点的断裂臂),或沿着转换断层带(如大浅滩和几内亚湾)。

沉积的早期同裂谷相通常通过不整合面与后期漂移相分离。

一些被动边缘在裂谷作用结束时表现出相当大的陆上地形起伏(导致主要不整合面),如大西洋东北部的RockallBank,而在另一些被动边缘,裂谷作用结束时,沉积物表面处于深水中,如比斯开湾和伊比利亚的Galicia边缘。

由于被动大陆边缘代表了大陆岩石圈的裂谷边缘,现在被一个大洋盆地所分隔,因此有可能在大洋的两侧识别出原始的匹配边缘。

这些被称为共轭边界。

它们在北大西洋的两侧特别发育。

共轭边缘的比较提供了关于海盆开发前伸展几何形状的信息。

例如,深层地震反射剖面显示,一些被动边缘的共轭对是对称的,具有向海倾斜的旋转断块,而其他深层剖面则表明存在平坦或向陆倾斜的滑脱或剪切带,产生明显不对称的模式。

被动大陆边缘的识别特征

被动大陆边缘的识别特征

材料

被动大陆边缘的识别特征是指在广义的构造地理学上,地形由被动向构造形成的区域,这一区域通常由陆地形成,也称作活动大陆边缘。

被动大陆边缘的识别特征是有一定的明显的标志,称为识别特征,以便清楚地定义活动大陆边缘。

大部分时候,被动大陆边缘的识别特征包括:断层变形和特殊地貌,不仅包括断层系统,主要是受断层活动影响可见的地貌特征;内植被变化,如海岸或海岸带的植被结构显著的变化;海岸地貌特征,如沿岸海滩状变化,上升相,山脚等;沿海甚至远洋地壳内部有扰动,以及特殊岩石类型,以及陆地变化。

被动大陆边缘有着多重、复杂的物理机制,对这些机制的理解,需要从古地质、地震学、重力测量和物理地质学方面进行系统整合,得出识别特征。

被动大陆边缘的识别特征不仅能够给出被动大陆边缘的范围和位置,而且还能理解被动大陆边缘的构造制约,为构造发育提供参考,也为更大规模的构造分析和构造史提供依据。

因此,被动大陆边缘的识别特征,对完整理解和熟悉构造及其物理机制,变得更加重要了。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

被动大陆边缘&活动大陆边缘

2009-03-06 18:42

大陆边缘是指大陆与大洋盆地的边界地。

包括大陆架﹑大陆坡﹑陆隆以及海沟等海底地貌-构造单元﹐平行于大陆-大洋边界延伸千余至万余公里﹐宽几十至几百公里。

它现代分布于各大洋周围﹐在地质历史时期中分布在古大陆与已经消失的古大洋之间的边界地带。

大陆边缘可分为被动大陆边缘和活动大陆边缘。

【被动大陆边缘】

由于大洋岩石圈的扩张而造成的由拉伸断裂所控制的宽阔的大陆边缘,又称稳定大陆边缘。

其邻接的大陆和洋盆属同一板块,由大陆架﹑大陆坡和陆隆所构成。

无海沟发育。

它在大西洋周围最先被详细研究,故又称大西洋型大陆边缘。

地貌上它以具有较宽的大陆架为特征﹐大陆架宽30~300公里﹐与大陆坡之间坡度转折点在极区深达600米,在赤道不超过100米﹐大陆坡坡度为0.2°~0.04°,其下为坡度略小于0.01°的宽80~500公里的陆隆。

大陆架实际上是非常厚的巨大沉积体的表面,它们形成于稳定持续的沉降构造环境中,而且极少经受变形。

大陆坡的坡脚沉积层厚达5公里,这是由于大陆坡的基底沉降,沉积物填入所形成的。

大陆坡上分布有很多海底峡谷,它们把大陆坡的沉积物输至陆隆和深海盆地。

陆隆主要由浊流和等深流的沉积楔所构成。

被动型大陆边缘是最初大陆裂谷的所在地,因此有一系列阶梯状正断层和地堑地垒等伸展构造发育在沉积物和基底中。

这种大陆边缘常常切断邻近的大陆上的较老的构造。

主要分布在大西洋西侧﹑印度洋西北侧﹑澳大利亚周围﹑南极洲周围,白令海阿拉斯加大陆边缘﹑鄂霍茨克海的西伯利亚大陆边缘﹑日本海的西伯利亚和朝鲜大陆边缘﹑东海和南海的中国大陆边缘。

[编辑本段]

【活动大陆边缘】

也称太平洋型大陆边缘、主动大陆边缘、汇聚大陆边缘等。

其陆架狭窄,陆坡较陡,陆隆被深邃的海沟所取代。

地形复杂,高差悬殊。

与被动大陆边缘位于漂移着的大陆的后缘相反,活动大陆边缘是漂移大陆的前缘,属于板块俯冲边界,地震、火山活动频繁,构造运动强烈。

主要分布在太平洋周缘、印度洋东北缘等地。

它在太平洋周围表现最为显着,故又称太平洋型大陆边缘。

大陆架比较狭窄,一般宽仅几十公里。

海沟的两坡很陡,坡度达5°~10°,其中堆积着浊积物﹑硅质沉积﹑火山碎屑和滑塌堆积。

由于大洋板块在海底处的俯冲作用,海沟及其附近的沉积物受到“铲刮”,而强烈变形,形成叠瓦状逆掩断层和混杂堆积。

海沟和与其伴生的岛弧或

山弧所构成的沟弧系也是大洋板块向大陆板块俯冲的产物。

主动型大陆边缘集中了地球的最主要的地震活动,地震震源带勾画出了板块俯冲的三维空间产状(见贝尼奥夫带)。

活动大陆边缘与相邻陆地上的构造带相平行,可进一步分为:①安第斯型大陆边缘,由海沟火山岛弧的大陆架和大陆坡构成;②岛弧型大陆边缘,由海沟与火山岛弧的大陆架和陆坡构成;③科迪勒拉型大陆边缘,后期具有平行海岸的转换断层。

俯冲作用既形成海沟,也形成与海沟共轭的火山弧(如包括与火山岩同源的侵入岩,也叫岩浆弧),统称弧沟系。

火山弧可以是岛弧,有边缘海与大陆隔开,构成海沟-岛弧-弧后盆地;也可以是陆弧(陆缘弧),呈陆缘山系形式,缺失边缘海,也称安第斯型大陆边缘。

边缘海弧后盆地为大洋中脊以外次一级的洋壳生长和扩张带,弧后盆地陆侧可视为次一级的被动大陆边缘,如南海、日本海靠大陆一侧。

因此,活动大陆边缘不仅有挤压构造,也包含引张构造和被动大陆边缘的要素。

活动大陆边缘是地球上构造运动最活跃的地带,有最强烈的地震、火山活动和区域变质作用,也是地球上地形高差最大的地带,热流值变化最急剧的地带,和最显著的负重力异常带。

通常认为,板块俯冲作用是造成这些特征和导致海沟、山系、弧后盆地发育的统一的深部根源(图2)。

近年来的研究进一步表明,活动大陆边缘和俯冲带形式繁多,十分复杂。

俯冲带有陡有缓,深浅不一;俯冲速度有快有慢;大洋板块可以俯冲于大陆地壳之下,也可以俯冲于过渡型地壳之下;上覆板块前缘有的因大洋沉积物的刮削添加而增生,有的则遭受俯冲作用的磨蚀而破坏;在那里,有的表现为挤压抬升,有的表现为引张陷落。

日本的上田诚也将俯冲方式划分为智利型(高应力型)和马里亚纳型(低应力型)。

前者俯冲带平缓,上覆板块与俯冲板块之间耦合紧密,大地震常见,弧后区以挤压应力占优势;后者俯冲带陡倾,板块之间耦合不紧,大地震少见,有活跃的弧后扩张作用。

另一些学者则提出了增生型和非增生型,压性和张性汇聚边缘的概念。

这些类型的划分,反映了人们已经认识到俯冲带具有多种结构和形成机制。

但对于这种复杂性的本质、弧后扩张的机理以及岩浆活动的起源等问题,仍在继续探讨中。

【转换型大陆边缘】

有的学者还划分出转换型(或剪切型)大陆边缘,其形成与沿转换断层的走向滑动有关。

这种边缘可以是被动的,其陆架狭窄,如几内亚湾北缘;也可以是活动的,以浅源地震为标志,常构成海脊与盆地间列的大陆边缘地,如加利福尼亚沿岸。