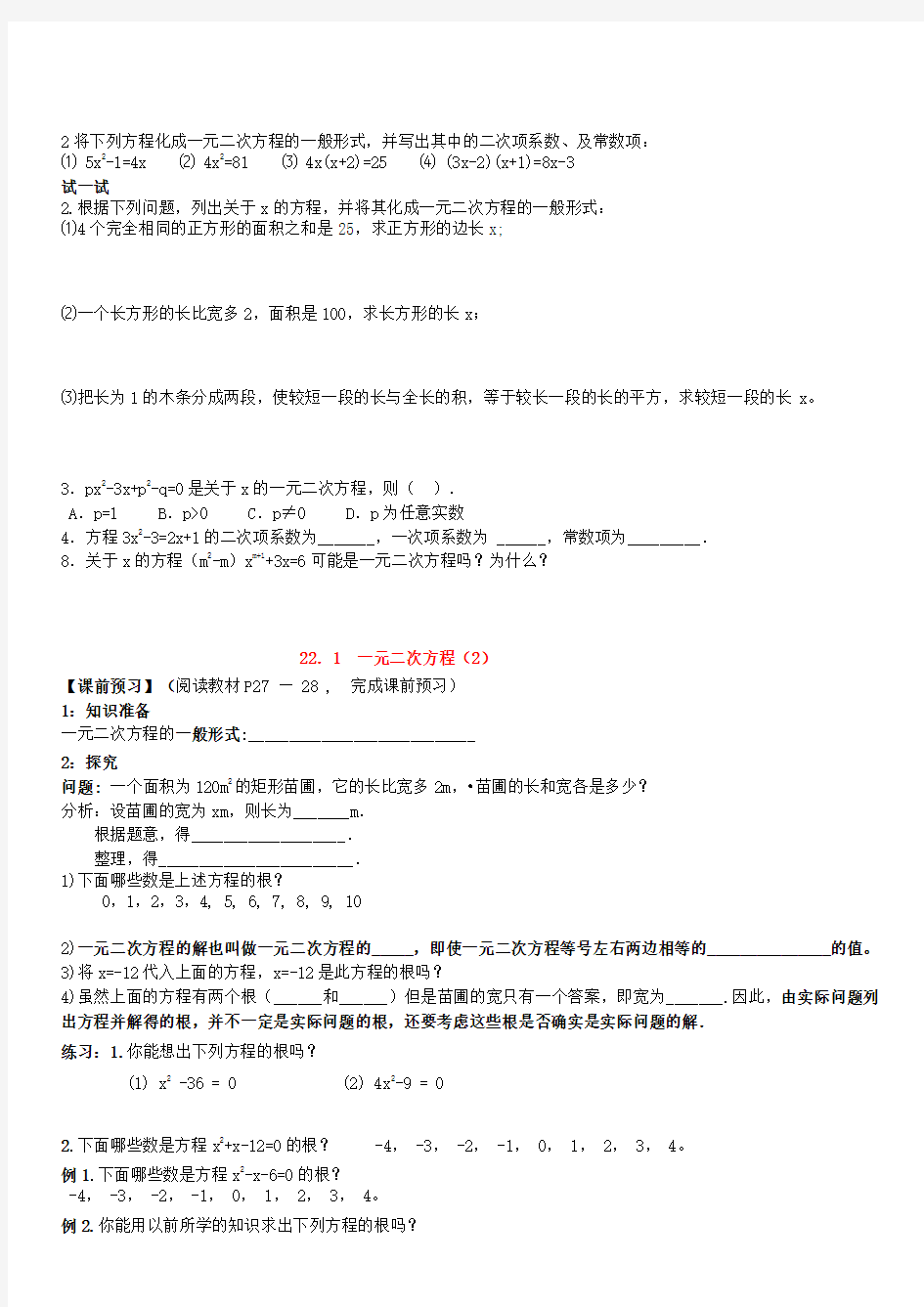

人教版九年级数学上册第22章一元二次方程学案(全章共10个)

x 22.1 一元二次方程(1)

重点:一元二次方程的概念及其一般形式和一元二次方程的有关概念并用这些概念解决问题.

难点(关键):通过提出问题,建立一元二次方程的数学模型,?再由一元一次方程的概念迁移到一元二次方程的概念.

学一学(阅读教材第25至26页,并完成预习内容。)

问题1 要设计一座2m 高的人体雕像,使雕像的上部(腰以上)与下部(腰以下)的高度比,等于下部与全部(全身)的高度比,雕像的下部应设计为多高?

分析:设雕像下部高x m ,则上部高________,得方程

_____________________________

整理得

_____________________________ ①

问题2 如图,有一块长方形铁皮,长100cm ,宽50cm ,在它的四角各切去一个同样的正方形,然后将四周突出部分折起,就能制作一个无盖方盒。如果要制作的无盖方盒的底面积为3600c ㎡,那么铁皮各角应切去多大的正方形? 分析:设切去的正方形的边长为x cm ,则盒底的长为________________,宽为_____________.得方程

_____________________________

整理得

_____________________________ ② 问题3 要组织一次排球邀请赛,参赛的每两个队之间都要比赛一场。根据场地和时间等条件,赛程计划安排7天,每天安排4场比赛,比赛组织者应邀请多少个队参赛?

分析:全部比赛的场数为___________

设应邀请x 个队参赛,每个队要与其他_________个队各赛1场,所以全部比赛共_________________场。列方程

____________________________

化简整理得 ____________________________ ③ 请口答下面问题:

(1)方程①②③中未知数的个数各是多少?___________ (2)它们最高次数分别是几次?___________

方程①②③的共同特点是: 这些方程的两边都是_________,只含有_______未知数(一元),并且未知数的最高次数是_____的方程.

1、只含有 个未知数,并且未知数的最高次数是 ,这样的 方程,叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式: ,其中 是 二次项,

是一次项, 是常数项, 是二次项系数 , 是一次项系数。

一般地,任何一个关于x 的一元二次方程,?经过整理,?都能化成如下形式ax 2

+bx+c=0(a ≠0).这种形式叫做一

元二次方程的一般形式.其中ax 2

是____________,_____是二次项系数;bx 是__________,_____是一次项系数;_____是常数项。(注意:二次项系数、一次项系数、常数项都要包含它前面的符号。二次项系数0a ≠是一个重要条件,不能漏掉。)

3. 例 将方程(8-2x )(5-2x )=18化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项. 练一练

1:判断下列方程是否为一元二次方程,为什么?

2222

2(1)10(3)23x 10x x

(5)(3)(3)x x -==+=-22 x (2)2(x -1)=3y

12

x-- (4)

-=0 (6)9x =5-4x

2将下列方程化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、及常数项:

⑴ 5x2-1=4x ⑵ 4x2=81 ⑶ 4x(x+2)=25 ⑷ (3x-2)(x+1)=8x-3

试一试

2.根据下列问题,列出关于x的方程,并将其化成一元二次方程的一般形式:

⑴4个完全相同的正方形的面积之和是25,求正方形的边长x;

⑵一个长方形的长比宽多2,面积是100,求长方形的长x;

⑶把长为1的木条分成两段,使较短一段的长与全长的积,等于较长一段的长的平方,求较短一段的长x。

3.px2-3x+p2-q=0是关于x的一元二次方程,则().

A.p=1 B.p>0 C.p≠0 D.p为任意实数

4.方程3x2-3=2x+1的二次项系数为_______,一次项系数为 ______,常数项为_________.

8.关于x的方程(m2-m)x m+1+3x=6可能是一元二次方程吗?为什么?

22.1 一元二次方程(2)

【课前预习】(阅读教材P27 — 28 , 完成课前预习)

1:知识准备

一元二次方程的一般形式:____________________________

2:探究

问题:一个面积为120m2的矩形苗圃,它的长比宽多2m,?苗圃的长和宽各是多少?

分析:设苗圃的宽为xm,则长为_______m.

根据题意,得___________________.

整理,得________________________.

1)下面哪些数是上述方程的根?

0,1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2)一元二次方程的解也叫做一元二次方程的_____,即使一元二次方程等号左右两边相等的_______________的值。

3)将x=-12代入上面的方程,x=-12是此方程的根吗?

4)虽然上面的方程有两个根(______和______)但是苗圃的宽只有一个答案,即宽为_______.因此,由实际问题列出方程并解得的根,并不一定是实际问题的根,还要考虑这些根是否确实是实际问题的解.

练习:1.你能想出下列方程的根吗?

(1) x2 -36 = 0 (2) 4x2-9 = 0

2.下面哪些数是方程x2+x-12=0的根? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4。

例1.下面哪些数是方程x2-x-6=0的根?

-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4。

例2.你能用以前所学的知识求出下列方程的根吗?

(1)

2250

x-= (2) 2

31

x= (3) 2

9160

x-=

随堂训练

1.写出下列方程的根:

(1)9x2 = 1 (2)25x2-4 = 0 (3)4x2 = 2

2. 下列各未知数的值是方程

2

320

x x

+-=的解的是()

A.x=1

B.x=-1

C.x=2

D. x=-2

3.根据表格确定方程

287.5

x x

-+=0的解的范围____________

4.已知方程

2

390

x x m

-+=的一个根是1,则m的值是______

5.试写出方程x2-x=0的根,你能写出几个?

活动4:归纳小结

1.使一元二次方程成立的____________的值,叫做一元二次方程的解,也叫做一元二次方程的________。

2.由实际问题列出方程并得出解后,还要考虑这些解______________

【课后巩固】

1.如果x2-81=0,那么x2-81=0的两个根分别是x1=________,x2=__________.

2.一元二次方程

2

x x

=的根是__________;方程x(x-1)=2的两根为________

3.写出一个以

2

x=为根的一元二次方程,且使一元二次方程的二次项系数为1:_________________。

4.已知方程5x2+mx-6=0的一个根是x=3,则m的值为________.

5. 若关于X的一元二次方程

22

(1)10

a x x a

-++-=

的一个根是0,a的值是几?你能得出这个方程的其他根

吗?

6. 若

222

x x

-=,则2

243

x x

-+=_____________。已知m是方程260

x x

--=的一个根,则代数式

2

m m

-=________。

7. 如果x=1是方程ax2+bx+3=0的一个根,求(a-b)2+4ab的值.

8. 方程(x+1)2

x(x+1)=0,那么方程的根x1=______;x2=________.

9.把

2

2(1)2

x x x x

-=++

化成一般形式是______________,二次项是____一次项系数是_______,常数项是

_______。

10.已知x=-1是方程ax2+bx+c=0的根(b≠0

().

A.1 B.-1 C.0 D.2

11.方程x(x-1)=2的两根为().

A.x1=0,x2=1 B.x1=0,x2=-1 C.x1=1,x2=2 D.x1=-1,x2=2 12.方程ax(x-b)+(b-x)=0的根是().

A.x1=b,x2=a B.x1=b,x2=1

a

C.x1=a,x2=

1

a

D.x1=a2,x2=b2

13. 请用以前所学的知识求出下列方程的根。

⑴(x-2)=1 ⑵9(x-2) 2=1 ⑶x2+2x+1=4 ⑷x2-6x+9=0

拓广探索:

14.如果2是方程x2-c=0的一个根,那么常数c是几?你能得出这个方程的其他根吗?

15.如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)中的二次项系数与常数项之和等于一次项系数,求证:-1必是该方程的一个根.

22.2.1 直接开平方法解一元二次方程

【课前预习】

导学过程

阅读教材第30页至第31页的部分,完成以下问题

一桶某种油漆可刷的面积为1500dm2,李林用这桶油漆恰好刷完10个同样的正方体形状的盒子的全部表面,你能算出盒子的棱长吗?

我们知道x2=25,根据平方根的意义,直接开平方得x=±5,如果x换元为2t+1,即(2t+1)2=8,能否也用直接开平方的方法求解呢?

用直接开平方法解下列方程:

(1)x2=8 (2)(2x-1)2=5 (3)x2+6x+9=2

(4)4m2-9=0 (5)3(x-1)2-9=108

解一元二次方程的实质是: 把一个一元二次方程“降次”,转化为两个一元一次方程.?我们把这种思想称为“降次转化思想”.

归纳:如果方程能化成的形式,那么可得

【课堂活动】

例1用直接开平方法解下列方程:

(1)(3x+1)2=7 (2)y2+2y+1=24 (3)9n2-24n+16=11

练习:

(1)2x2-8=0 (2)9x2-5=3 (3)(x+6)2-9=0

【课堂练习】:

知识运用

1、用直接开平方法解下列方程:

(1)3(x-1)2-6=0 (2)x2-4x+4=5 (3)9x2+6x+1=4

(4)36x2-1=0 (5)4x2=81 (6)(x+5)2=25

归纳小结

应用直接开平方法解形如,那么可得达到降次转化之目的.

【课后巩固】

一、选择题

1.若x2-4x+p=(x+q)2,那么p、q的值分别是().

A.p=4,q=2 B.p=4,q=-2 C.p=-4,q=2 D.p=-4,q=-2 2.方程3x2+9=0的根为().

A.3 B.-3 C.±3 D.无实数根

3.用配方法解方程x2-2

3

x+1=0正确的解法是().

A.(x-1

3

)2=

8

9

,x=

1

3

B.(x-

1

3

)2=-

8

9

,原方程无解

C.(x-2

3

)2=

5

9

,x1=

2

3

+

3

x2=

2

3

D.(x-

2

3

)2=1,x1=

5

3

,x2=-

1

3

二、填空题

1.若8x2-16=0,则x的值是_________.

2.如果方程2(x-3)2=72,那么,这个一元二次方程的两根是________.

3.如果a、b2-12b+36=0,那么ab的值是_______.

4.用直接开平方法解下列方程:

(1)(2-x)2=4 (2)(2-x)2-81=0

5.解关于x的方程(x+m)2=n.

6、某农场要建一个长方形的养鸡场,鸡场的一边靠墙(墙长25m),?另三边用木栏围成,木栏长40m.

(1)鸡场的面积能达到180m2吗?能达到200m吗?(2)鸡场的面积能达到210m2吗?

7.在一次手工制作中,某同学准备了一根长4米的铁丝,由于需要,现在要制成一个矩形方框,并且要使面积尽可能大,你能帮助这名同学制成方框,?并说明你制作的理由吗?

22.2.2配方法解一元二次方程(1)

重点:讲清“直接降次有困难”,如x2+6x-16=0的一元二次方程的解题步骤.

难点:不可直接降次解方程化为可直接降次解方程的“化为”的转化方法与技巧.

【课前预习】

导学过程

阅读教材第31页至第34页的部分,完成以下问题

解下列方程

(1)3x2-1=5 (2)4(x-1)2-9=0 (3)4x2+16x+16=9

填空:

(1)x2+6x+______=(x+______)2;(2)x2-x+_____=(x-_____)2

(3)4x2+4x+_____=(2x+______)2.(4)x2-x+_____=(x-_____)2

问题:要使一块长方形场地的长比宽多6cm,并且面积为16cm2,场地的长和宽应各是多少?

思考?

1、以上解法中,为什么在方程x2+6x=16两边加9?加其他数行吗?

2、什么叫配方法?

3、配方法的目的是什么?这也是配方法的基本

4、配方法的关键是什么?

用配方法解下列关于x的方程

(1)x2-4x+2=0 (2)2x2-4x-8=0

总结:用配方法解一元二次方程的步骤:

【课堂活动】

例1用配方法解下列关于x的方程:

(1)x2-8x+1=0 (2)2x2+1=3x (3)3x2-6x+4=0

练习:

(1)x2+10x+9=0 (3)3x2+6x-4=0

(3)4x 2

-6x-3=0 (4)x(x+4)=8x+12

【课堂练习】: 1. 填空:

(1)x 2

+10x+______=(x+______)2

;(2)x 2

-12x+_____=(x-_____)2

(3)x 2

+5x+_____=(x+______)2

.(4)x 2

-3

2x+_____=(x-_____)2

2.用配方法解下列关于x 的方程

(1) x 2-36x+70=0. (2)2x 2

-4x-1=0 (3)x 2

x

归纳小结:用配方法解一元二次方程的步骤: 【课后巩固】 一、选择题

1.将二次三项式x 2

-4x+1配方后得( ).

A .(x-2)2

+3 B .(x-2)2

-3 C .(x+2)2

+3 D .(x+2)2

-3 2.已知x 2

-8x+15=0,左边化成含有x 的完全平方形式,其中正确的是( ). A .x 2

-8x+(-4)2

=31 B .x 2

-8x+(-4)2

=1 C .x 2

+8x+42

=1 D .x 2

-4x+4=-11

3.如果mx 2+2(3-2m )x+3m-2=0(m ≠0)的左边是一个关于x 的完全平方式,则m 等于( ). A .1 B .-1 C .1或9 D .-1或9 二、填空题

1.(1)x 2

-8x+______=(x-______)2

;(2)9x 2

+12x+_____=(3x+_____)2

(3)x 2

+px+_____=(x+______)2

. 2、方程x 2+4x-5=0的解是________. 三、解方程:

(1)x 2

+10x+16=0 (2)3x 2

+6x-5=0 (3)4x 2

-x-9=0

四、综合提高题

1.已知三角形两边长分别为2和4,第三边是方程x 2

-4x+3=0的解,求这个三角形的周长.

2.如果x 2

-4x+y 2

,求(xy )z

的值.

22.2.3用公式法解一元二次方程

重点:求根公式的推导和公式法的应用. 难点:一元二次方程求根公式法的推导. 【课前预习】

阅读教材第34页至第37页的部分,完成以下问题

1、用配方法解下列方程 (1)6x 2

-7x+1=0 (2)4x 2

-3x=52

总结用配方法解一元二次方程的步骤:

2、如果这个一元二次方程是一般形式ax 2

+bx+c=0(a ≠0),你能否用上面配方法的步骤求出它们的两根?

问题:已知ax 2

+bx+c=0(a ≠0)试推导它的两个根x 1 x 2

分析:因为前面具体数字已做得很多,我们现在不妨把a 、b 、c?也当成一个具体数字,根据上面的解题步骤就可以

一直推下去.

解:移项,得: ,二次项系数化为1,得 配方,得: 即

∵a ≠0,∴4a 2>0,式子b 2

-4ac 的值有以下三种情况:

(1) b 2

-4ac >0,则22

44b ac

a ->0

直接开平方,得: 即x=2b a

-±

∴x 1= ,x 2=

(2) b 2

-4ac=0,则22

44b ac

a -=0此时方程的根为 即一元二次程

ax 2

+bx+c=0(a ≠0)有两个 的实根。

(3) b 2

-4ac <0,则22

44b ac a -<0,此时(x+2b a

)2

<0,而x 取任何实数都不 能使(x+

2b a

)2

<0,因此方程 实数根。

由上可知,一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的根由方程的系数a 、b 、c 而定,因此:

(1)解一元二次方程时,可以先将方程化为一般形式ax 2+bx+c=0,当b 2

-4ac ≥0时,将a 、b 、c 代入式子

x=2b a -±就得到方程的根,当b 2-4ac <0,方程没有实数根。

(2)ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的求根公式.

(3)利用求根公式解一元二次方程的方法叫公式法.

(4)由求根公式可知,一元二次方程最多有 实数根,也可能有 实根或者 实根。

(5)一般地,式子b 2-4ac 叫做方程ax 2+bx+c=0(a ≠0)的根的判别式,通常用希腊字Δ表示它,即Δ= b 2

-4ac 【课堂活动】

例2、用公式法解下列方程.

(1)x 2

-4x-7=0 (2)2x 2

-22x+1=0 (3)5x 2

-3x=x+1 (4)x 2

+17=8x

练习:

1、在什么情况下,一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)有两个不相等的实数根?有两个相等的实数根?

2、写出一元二次方程ax 2+bx+c=0(a ≠0,b 2

-4ac ≥0)的求根公式。

3、方程x 2

-4x+4=0的根的情况是( )

A 有两个不相等的实数根

B 有两个相等的实数根

C 有一个实数根

D 没有实数根 4、用公式法解下列方程.

(1)2x 2-4x-1=0 (2)5x+2=3x 2

(3)(x-2)(3x-5)=0

(4)x 2

-3x-

4

1=0 (5)4x 2-6=0

【课堂练习】:

1、利用判别式判定下列方程的根的情况: (1)2x 2

-3x-2

3=0 (2)16x 2-24x+9=0 (3)x 2-24x+9=0 (4)3x 2+10x=2x 2

+8x

2、用公式法解下列方程.

(1)x 2

+x-12=0 (2)x 2

-2x-4

1

=0

(3)x (x-4)=2-8x (4)x 2

+2x=0

【课后巩固】

一、选择题

1.用公式法解方程4x 2

-12x=3,得到( ).

A ... D .

2x 2

=0的根是( ).

A.x 1,x 21=6,x 21,x 2 D.x 1=x 2

3.(m 2

-n 2

)(m 2

-n 2

-2)-8=0,则m 2

-n 2

的值是( ). A .4 B .-2 C .4或-2 D .-4或2 二、填空题

1.一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的求根公式是________,条件是________.

2.当x=______时,代数式x 2

-8x+12的值是-4.

3.若关于x 的一元二次方程(m-1)x 2+x+m 2

+2m-3=0有一根为0,则m 的值是_____. 三、综合提高题

1.用公式法解关于x 的方程:x 2-2ax-b 2+a 2

=0.

2.设x 1,x 2是一元二次方程ax 2

+bx+c=0(a ≠0)的两根, (1)试推导x 1+x 2=-b a ,x 1·x 2=c a

; (2)?求代数式a (x 13

+x 23

)+b (x 12

+x 22

)+c (x 1+x 2)的值.

22.2.4因式分解法

重点、难点

1、 重点:应用分解因式法解一元二次方程

2、 难点:灵活应用各种分解因式的方法解一元二次方程. 【课前预习】阅读教材P38 — 40 , 完成课前预习 1:知识准备

将下列各题因式分解:am+bm+cm= ; a 2

-b 2

= ; a 2

±2ab+b 2

= 因式分解的方法: 解下列方程.

(1)2x 2+x=0(用配方法) (2)3x 2

+6x=0(用公式法)

2:探究

仔细观察方程特征,除配方法或公式法,你能找到其它的解法吗? 3、归纳:

(1)对于一元二次方程,先因式分解使方程化为__________ _______的形式,再使_________________________,从而实现_____ ____________,这种解法叫做__________________。 (2)如果0a b ?=,那么0a =或0b =,这是因式分解法的根据。 如:如果(1)(1)0x x +-=,那么10x +=或_______,即1x =-或________。

练习1、说出下列方程的根:

(1)(8)0x x -= (2)(31)(25)0x x +-=

练习2、用因式分解法解下列方程:

(1) x 2

-4x=0 (2) 4x 2

-49=0 (3) 5x 2

-20x+20=0

【课堂活动】

例1、 用因式分解法解下列方程 (1) 2

540x x -= (2) (2)20x x x -+-=

(3)(2x-1)2

=(3-x)2

(4)

2

(5)315x x +=+

随堂训练

1、 用因式分解法解下列方程

(1)x 2

+x=0 (2)(x-4)2

=(5-2x)2

(4)4x 2

-121=0 (5)3x(2x+1)=4x+2

2、把小圆形场地的半径增加5m 得到大圆形场地,场地面积增加了一倍,求小圆形场地的半径。 课堂小结

因式分解法解一元二次方程的一般步骤 (1) 将方程右边化为

(2) 将方程左边分解成两个一次因式的 (3)

令每个因式分别为 ,得两个一元一次方程

(4) 解这两个一元一次方程,它们的解就是原方程的解 【课后巩固】

1.方程(3)0x x +=的根是 2.方程2

2(1)

1x x +=+的根是________________

3.方程2x (x-2)=3(x-2)的解是_________

4.方程(x-1)(x-2)=0的两根为x 1、x 2,且x 1>x 2,则x 1-2x 2的值等于___

5.若(2x+3y )2

+4(2x+3y )+4=0,则2x+3y 的值为_________.

6.已知y=x 2

-6x+9,当x=______时,y 的值为0;当x=_____时,y 的值等于9. 7.方程x (x+1)(x-2)=0的根是( )

A .-1,2

B .1,-2

C .0,-1,2

D .0,1,2

8.若关于x 的一元二次方程的根分别为-5,7,则该方程可以为( ) A .(x+5)(x-7)=0 B .(x-5)(x+7)=0 C .(x+5)(x+7)=0 D .(x-5)(x-7)=0 9.方程(x+4)(x-5)=1的根为( )

A .x=-4

B .x=5

C .x 1=-4,x 2=5

D .以上结论都不对 10、用因式分解法解下列方程:

(1) (41)(57)0x x -+= (2) 2

x =

(3) 3(1)2(1)x x x -=- (4) 2216(2)9(3)x x -=+

22.2.5解一元二次方程

重点、难点

3、 重点:用直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法解一元一次方程

4、 难点:选择合适的方法解一元二次方程 【课前预习】 一、梳理知识

1、解一元二次方程的基本思路是:将二次方程化为一次方程,即降次 2

3、一般考虑选择方法的顺序是:

直接开平方法、分解因式法、配方法或公式法 二、用适当的方法解下列方程: 1. 2

70x x -= 2. 21227x x += 3、X (x-2)+X-2=0

4. 224x x +-=

5. 224(2)9(21)x x +=-

【课堂活动】

1.用直接开方法解方程:

⑴01362

=-x

⑵8142

=x ⑶

()1652

=+x ⑷4122=+-x x

2.用因式分解法解方程: ⑴02=+x x ⑵012142

=-x

⑶()()012123=---x x x ⑷

()()02542

2=---x x

3.用配方法解方程:

⑴016102

=++x x ⑵

04

3

2

=--x x

⑶

05632=-+x x ⑷0942

=--x x

4.用公式法解方程:

⑴0122

=-+x x ⑵

04

1

22

=--x x

⑶112842+=++x x x ⑷()x x x

824-=-

⑸

022=+x x

课堂小结

解一元一次方程的方法: 【课后巩固】

1.用直接开方法解方程:

⑴0942

=-x ⑵

()122=-x

⑶

()1292

=-x ⑷4122

=++x x

2.用因式分解法解方程:

⑴

0322=-x x ⑵()24123+=+x x x

⑶4

3241252

2

+-=--x x x x ⑷

()()22312x x -=-

3.用配方法解方程:

⑴0182

=+-x x ⑵

x x 3122=+

⑶04632

=+-x x

(4)()1284+=+x x x

4.用公式法解方程:

⑴012=-+x x ⑵114842+=++x x x

⑶

0642=-x x ⑷ ()x x x 8542-=-

22.2.6一元二次方程根与系数的关系

重点:理解并掌握根的判别式及根与系数关系. 难点:会用根的判别式及根与系数关系解题; 【课前预习】阅读教材P40 — 42 , 完成课前预习 1、知识准备

( 1 ) 一元二次方程的一般式: (2)一元二次方程的解法: (3)一元二次方程的求根公式: 2、探究1

问题:你发现什么规律? ①用语言叙述你发现的规律;

②x 2

+px +q =0的两根1x ,2x 用式子表示你发现的规律。

探究2

问题:上面发现的结论在这里成立吗?

请完善规律;

①用语言叙述发现的规律;

② ax 2

+bx +c =0的两根1x ,2x 用式子表示你发现的规律。

3、利用求根公式推到根与系数的关系(韦达定理)

ax 2+bx +c =0的两根1x = , 2x =

12x x + 12.x x

= = = = = = = =

练习1:根据一元二次方程的根与系数的关系,求下列方程的两根和与两根积: (1)2310x x --= (2)2

2350x x +-= (3)2

1203

x x -= 【课堂活动】

例1:不解方程,求下列方程的两根和与两根积:

(1)x 2

-6x -15=0 (2)3x 2

+7x -9=0 (3)5x -1=4x 2

例2:已知方程2

290x kx +-=的一个根是 -3 ,求另一根及K 的值。

例3:已知α,β是方程x 2

-3x-5=0的两根,不解方程,求下列代数式的值

例4:已知关于x 的方程3x 2-5x-2=0,且关于y 的方程的两根 是x 方程的两根的平方,则关于y 的方程是__________

221

(2)(3)αβαβ

αβ

++-1(1)

随堂训练

(1)x 2

-3x =15 (2)5x 2

-1=4x 2

+x (3)x 2

-3x +2=10

(4)4x 2

-144=0 (6)(2x-1)2

=(3-x )2

活动4:课堂小结

一元二次方程的根与系数的关系: 【课后巩固】 一、填空

1. 若方程2

0ax bx c ++=(a≠0)的两根为1x ,2x 则12x x += ,12.x x = __ 2 .方程2

2310x x --= 则12x x += ,12.x x = __

3 .若方程2

20x px ++=的一个根2,则它的另一个根为____ p=____ 4 .已知方程2

30x x m -+=的一个根1,则它的另一根是____ m= ____ 5 .若0和-3是方程的2

0x px q ++=两根,则p+q= ____

6 .在解方程x 2

+px+q=0时,甲同学看错了p ,解得方程根为x=1与x=-3;乙同学看错了q ,解得方程的根为x=4与x=-2,你认为方程中的p=——,q=——。 二、选择

1 .两根均为负数的一元二次方程是 ( )

A 271250x x -+=

B 261350x x --=

C 242150x x ++=

D 2

1580x x +-= 2 .若方程2

0x px q ++=的两根中只有一个为0,那么 ( ) A p=q=0 B P=0,q≠0 C p≠0,q=0 D p≠0, q≠0) 三、不解方程,求下列方程的两根和与两根积: (1)x 2

-5x -10=0 (2)3x 2

- 2x=2

(3)3x2-1=2x+5 (5)x(x-1)=3x+7

22.3.1 实际问题与一元二次方程(1)

重点:列一元二次方程解有关传播问题、平均变化率问题的应用题

难点:发现传播问题、平均变化率问题中的等量关系

【课前预习】(阅读教材P45 — 46 , 完成课前预习)

探究:

问题1:有一人患了流感,经过两轮传染后共有121人患了流感,每轮传染中平均一个人传染了几个人?

分析:1、设每轮传染中平均一个人传染了x个人,那么患流感的这一个人在第一轮中传染了_______人,第一轮后共有______人患了流感;

2、第二轮传染中,这些人中的每个人又传染了_______人,第二轮后共有_______人患了流感。

则:列方程

,

解得

即平均一个人传染了个人。

再思考:如果按照这样的传染速度,三轮后有多少人患流感?

问题2:两年前生产1吨甲种药品的成本是5000元,生产1吨乙种药品的成本是6000元,随着生产技术的进步,现在生产1吨甲种药品的成本是3000元,生产1吨乙种药品的成本是3600元,哪种药品成本的年平均下降率较大?(精确到0.001)

绝对量:甲种药品成本的年平均下降额为(5000-3000)÷2=1000元,?乙种药品成本的年平均下降额为(6000-3000)÷2=1200元,显然,?乙种药品成本的年平均下降额较大.

相对量:从上面的绝对量的大小能否说明相对量的大小呢?也就是能否说明乙种药品成本的年平均下降率大呢?下面我们通过计算来说明这个问题.

分析:①设甲种药品成本的年平均下降率为x,则一年后甲种药品成本为元,两年后甲种药品成本为元.

依题意,得

解得:x1≈,x2≈。

根据实际意义,甲种药品成本的年平均下降率约为。

②设乙种药品成本的平均下降率为y.则,

列方程:

解得:

答:两种药品成本的年平均下降率.

思考:经过计算,你能得出什么结论?成本下降额较大的药品,它的下降率一定也较大吗?应怎样全面地比较几个对象的变化状态?

【课堂活动】

活动1:预习反馈,分析问题

最新人教版九年级数学上册全册导学案(含答案)

第二十一章一元二次方程 21.1一元二次方程 1. 了解一元二次方程的概念,应用一元二次方程概念解决一些简单问题. 2.掌握一元二次方程的一般形式ax2+bx+c=0(a≠0)及有关概念. 3.会进行简单的一元二次方程的试解;理解方程解的概念. 重点:一元二次方程的概念及其一般形式;一元二次方程解的探索. 难点:由实际问题列出一元二次方程;准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数及常数项.

一、自学指导.(10分钟) 问题1: 如图,有一块矩形铁皮,长100 cm,宽50 cm,在它的四角各切去一个同样的正方形,然后将四周突出部分折起,就能制作一个无盖方盒.如果要制作的无盖方盒的底面积为3600 cm2,那么铁皮各角应切去多大的正方形? 分析:设切去的正方形的边长为x cm,则盒底的长为__(100-2x)cm__,宽为__(50-2x)cm__.列方程__(100-2x)·(50-2x)=3600__,化简整理,得__x2-75x+350=0__.①问题2:要组织一次排球邀请赛,参赛的每两个队之间都要比赛一场.根据场地和时间等条件,赛程计划安排7天,每天安排4场比赛,比赛组织者应邀请多少个队参赛? 分析:全部比赛的场数为 设应邀请x个队参赛,个队各赛1场,所以全部比赛共

x (x -1)2__场.列方程__x (x -1) 2 =28__,化简整理,得__x 2-x -56=0__.② 探究: (1)方程①②中未知数的个数各是多少?__1个__. (2)它们最高次数分别是几次?__2次__. 归纳:方程①②的共同特点是:这些方程的两边都是__整式__,只含有__一个__未知数(一元),并且未知数的最高次数是__2__的方程. 1.一元二次方程的定义 等号两边都是__整式__ ,只含有__一__个未知数(一元),并且未知数的最高次数是__2__(二次)的方程,叫做一元二次方程. 2.一元二次方程的一般形式 一般地,任何一个关于x 的一元二次方程,经过整理,都能化成如下形式: ax 2+bx +c =0(a ≠0). 这种形式叫做一元二次方程的一般形式.其中__ax 2__是二次项,__a__是二次项系数,__bx__是一次项,__b__是一次项系数,__c__是常数项. 点拨精讲:二次项系数、一次项系数、常数项都要包含它前面的符号.二次项系数a ≠0是一个重要条件,不能漏掉. 二、自学检测:学生自主完成,小组内展示,点评,教师巡视.(6分钟) 1.判断下列方程,哪些是一元二次方程? (1)x 3-2x 2+5=0; (2)x 2=1; (3)5x 2-2x -14=x 2-2x +35; (4)2(x +1)2=3(x +1); (5)x 2-2x =x 2+1; (6)ax 2+bx +c =0. 解:(2)(3)(4). 点拨精讲:有些含字母系数的方程,尽管分母中含有字母,但只要分母中不含有未知数,这样的方程仍然是整式方程. 2.将方程3x(x -1)=5(x +2)化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项. 解:去括号,得3x 2-3x =5x +10.移项,合并同类项,得3x 2-8x -10=0.其中二次项系数是3,一次项系数是-8,常数项是-10.

【七年级数学下册】《不等式的性质》学案(无答案) 新人教版

《不等式的性质》学案 [学习目标] 1. 理解不等式的性质,掌握不等式的解法 2. 培养学生的数感,渗透数形结合的思想. [学习重点与难点] 重点:不等式的性质和解法. 难点:不等号方向的确定. [学习过程] 一.春耕(问题探知 发现规律) : 问题1 用”>””<” 填空并总结规律: 1)5>3 , 5+2 3+2, 5-2 3-2 2)-1<3, -1+2 3+2, -1-3 3-3 3)6>2, 6×5 2×5, 6×(-5) 2×(-5) 4)-2<3, (-2)×6 3×6, (-2)×(-6) 3×(-6) 由上面规律填空: (1)当不等式两边加上或减去同一个数(正数或负数)时,不等号的方向 ; (2)当不等式两边乘同一个正数时,不等号的方向 ;而乘同一个负数时,不等号的方向 . 不等式性质: (1)不等式两边加(或减)同一个数(或式子),不等号的方向 . (2)不等式两边乘(或除以)同一个 ,不等号的方向不变. (3)不等式来年改变乘(或除以)同一个 ,不等号的方向 二.夏耘(举例): 例1 利用不等式的性质,填”>”,:<” (1)若a>b,则2a+1 2b+1; (2)若-1.25y<10,则y -8; (3)若a

-4,-2. 5,0,1,2.5,3,3.2,4.8,8,12 2. 判断 (1)∵a < b ∴ a -b < b -b (2)∵a < b ∴ 33b a < (3)∵a < b ∴ -2a < -2b (4)∵-2a > 0 ∴ a > 0 (5)∵-a < 0 ∴ a < 3 3.填空 (1)∵ 2a > 3a ∴ a 是 数 (2)∵ 23a a < ∴ a 是 数 (3)∵ax < a 且 x > 1 ∴ a 是 数 4.根据下列已知条件,说出a 与b 的不等关系,并说明是根据不等式哪一条性质。 (1)a -3 > b -3 (2) 33b a < (3)-4a > -4b 5.直接想出不等式的解集,并在数轴上表示出来: (1)x +3 > 6 (2)2x < 8 (3)x -2 > 0 (4)-4x -2 > x +3 四.冬藏 错题回顾

九年级数学下册28.2.1解直角三角形学案

28.2.1解直角三角形 【学习目标】 1.使学生理解直角三角形中五个元素的关系. 2.会运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形. 【重点难点】 重点:解直角三角形的解法. 难点:三角函数在解直角三角形中的灵活运用. 【新知准备】 1.在三角形中共有几个元素? 2.直角三角形ABC 中,∠C =90°,a 、b 、c 、 ∠A 、∠B 这五个元素间有哪些等量关系呢? (1)边角之间关系 (2)三边之间关系 (3)锐角之间关系. 【课堂探究】 一、自主探究 探究1要想使人安全地攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端,梯子与地面所成的角a 一般要满足50°≤a ≤75°.现有一个长6m 的梯子,问: (1)使用这个梯子最高可以安全攀上多高的墙(精确到0.1m )? (2)当梯子底端距离墙面2.4m 时,梯子与地面所成的角a 等于多少(精确到1°)?这时人是否能够安全使用这个梯子? 问题(1)可以归结为:在Rt △ABC 中,已知∠A =75°,斜边AB =6,求∠A 的对边 BC 的长. 问题(2)可以归结为在Rt △ABC 中,已知AC =2.4,斜边AB =6, 求锐角a 的度数 A B α C

AD 探究2 (1)在直角三角形中,除直角外的5个元素之间有哪些关系? (2)知道5个元素中的几个,就可以求其余元素? 解直角三角形: . 注意: 二、尝试应用 1:在△ABC 中,∠C 为直角,∠A 、∠B 、∠C 所对的边分别为a 、b 、c ,且b a , 解这个三角形. 2、在Rt △ABC 中,∠C = 90°,∠B =35°,b =20, 解这个三角形(结果保留小数点后一位). 三、补偿提高 1.如图,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AC =6, ∠BAC 的平分线 解这个直角三角形。 2.在Rt △ABC 中,∠C =90°,根据下列条件解直角三角形; (1)a = 30 , b = 20 ; (2) ∠B =72°,c = 14. 【学后反思】 1.通过本节课的学习你有那些收获? 2. 你还有哪些疑惑? A B C 26 A B C a b =20 c 35° A C A B C b=20 a =30 c B A B C b a c=14

2019-2020年九年级历史上册 第1课 人类的形成讲学案 新人教版

2019-2020年九年级历史上册第1课人类的形成讲学案新人教 版 【导学目标】 1.知识与能力 非洲南方古猿、人类起源三阶段:猿类—正在形成中的人—完全形成的人 母系氏族社会;父系氏族;原始社会的解体 2.过程与方法 比较母系氏族与父系氏族的不同,国家与氏族的不同,培养学生掌握比较历史问题的方法 3.情感态度与价值观 社会经济的发展、科学文化的进步是人类社会进步的动力,也是人类文明水平的重要标尺 【教学重点】 氏族社会的产生及其特点和作用。 【教学难点】 人类是怎样由古猿进化而来的? 一、走进教材,我要自学 知识提纲: (一)人类的出现 1.出现的同时,现代人种的差异也显现出来。根据人的体貌特征,世界上的人类分为三大主要人种,即通常所说的、白种和人。 2、现代人类可能是从中的一支发展而来的。人类距今万年前形成。 3、填表 (二)氏族社会 1.随着和的进步,出现了氏族。随着和的发展,以及手工业的进步,部落间的产品交换和以为目的的出现了。 2、由于的缘故,人们“只知其母,不知其父”;由于的相对固定,人们开始“既知其母,又知其父”。氏族逐渐取代氏族。 自学之后,我要思考: 1、人类是什么时间出现的?判断的依据的什么? 2、为什么直立行走是人类进化史上具有决定性意义的一步?

3、“完全形成的人”划分为那几个阶段?结合中国的历史,请同学们思考一下,中国的 古人类有那些?他们分别属于哪个阶段? 4、原始社会是怎样解体的? 5、国家与氏族组织相比较有哪些不同点? 小组合作: 1、氏族社会的产生有什么作用? 2、母系氏族和父系氏族有何共同点和不同点? 我要求助: 我看教材还不明白的问题: 二、探究教材,思维对话 思维对话——交流预习成果 盘点收获(师生小结) 过关检测: 1.促使古猿向人进化的主要因素是() A.自然环境的变化B.劳动 C.生产力发展D.生产工具的进步 2.在人的进化过程中,下列进化阶段的先后顺序是() ①早期猿人②晚期猿人③早期智人④晚期智人 A.①②③④B.①③②④C.③④①②D.③①②④ 3.导致人种差异的主要原因是() A.自然地理环境等多种因素长期影响 B.进化阶段不同 C.体貌特征不同 D.生活习俗不同 4.下列关于母系氏族的说法,错误的是() A.实行群婚 B.妇女在社会中占主导地位 C.财产公有,生产和分配以集体为基础 D.商品生产出现并占主导地位 5.我自己设计一道题 当堂反思:(只有反思才能有所进步) 1、通过本课的学习,我最大的收获是: 2、我还需要解决的问题有:

人教版七年级数学下册学案全册

七下数学全册导学案 课题:5.1.1 相交线 【学习目标】 1.了解两条直线相交所构成的角,理解并掌握对顶角、邻补角的概念和性质。 2.理解对顶角性质的推导过程,并会用这个性质进行简单的计算。 3.通过辨别对顶角与邻补角,培养识图的能力。 【学习重点】邻补角和对顶角的概念及对顶角相等的性质。 【学习难点】在较复杂的图形中准确辨认对顶角和邻补角。 【自主学习】 1.阅读课本P 1图片及文字,了解本章要学习哪些知识?应学会哪些数学方法?培养哪些良好习惯? , 2.准备一张纸片和一把剪刀,用剪刀将纸片剪开,观察剪纸过程,握紧把手时, 随着两个把手之间的角逐渐变小,剪刀两刀刃之间的角引发了什么变化? . 如果改变用力方向,将两个把手之间的角逐渐变大,剪刀两刀刃之间的角又发生什么了变化? . 3.如果把剪刀的构造看作是两条相交的直线, 剪纸过程就关系到两条相交直线所成的角 的问题, 阅读课本P 2内容,探讨两条相交线所成的角有哪些?各有什么特征? 【合作探究】 1.画直线AB 、CD 相交于点O,并说出图中4个角,两两相配共能组成几对角? 各对角的位 置关系如何?根据不同的位置怎么将它们分类? 例如: (1)∠AOC 和∠BOC 有一条公共边.....OC ,它们的另一边互为 ,称这两个角互为 。用量角器量一量这两个角的度数,会发现它们的数量关系是 (2)∠AOC 和∠BOD (有或没有)公共边,但∠AOC 的两边分别是∠BOD 两边的 ,称这两个角互为 。用量角器量一量这两个角的度数,会发现它们的数量关系是 。 2.根据观察和度量完成下表: 两直线相交 所形成的角 分类 位置关系 数量关系 43 21O D C B A 3.用语言概括邻补角、对顶角概念. 的两个角叫邻补角。 的两个角叫对顶角。 4.探究对顶角性质. 在图1中,∠AOC 的邻补角有两个,是 和 ,根据“同角的补角相等”,可以得出 = ,而这两个角又是对顶角,由此得到对顶角性质:对顶角相等..... . 注意:对顶角概念与对顶角性质不能混淆,对顶角的概念是确定两角的位置关系,对顶角 _O _D _C _B _A

人教版九年级数学下册全册导学案

学科数学课题26.1.2反比例函数的图象和性质班级授课者时间审核者课型 学习目标 1.通过画反比例函数图象,训练作 图能力 2.通过从图象中获取信息.训 练识图能力.3.通过对图象性质的研 究,训练探索能力和语言组织能力. 重点会确定一个单项式的系数和次数; 难点 会确定一个单项式的系数和次数; 探究新知(一)小组合作学习 自 学 主题一:自学教材P4页.做—做 观察反比例函数y=x 2 ,y=x 4 ,y=x 6 的图象它们有什么共同点? 总结它们的共同特征. (1)函数图象分别位于哪几个象限? (2)在每一个象限内,随着x值的增大.y的值是怎样变化的?能说明这是为什么吗? (3)反比例函数的图象可能与x轴相交吗?可能与y轴相交吗?为什么? 请大家先独立思考,再互相交流得出结论. 对于问题 (3),可能会有学生认为图象在逐渐接近x轴,y轴,所以当自变量取很小或很大的数时,图象能与x轴y轴相交.可以从函数式的定义域、函数与方程等角度进行解释。 总结:当k>0时,函数图象分别位于第象限内,并且在每一个象限内,y随x 的增大而 . 主题二:议一议 用类推的方法来研究y=- x 2 ,y=- x 4 ,y=- x 6 的图象有哪些共同特征?

结论: 反比例函数y = x k 的图象,当k>0时,在每一象限内,y 的值随x 值的增大而 ;当k<0时,在每一象限内,y 的值随x 值的增大而 . 对 学 对子间检查自学内容并相互讨论 群 学 1、组长带领组员进行讨论上述的相关问题,并检查本组成员的完成情况。 2、组长组织好本组要展示的内容和展示人员的安排。 (二)展示 展示一:主题一:反比例函数的图像 展示二:主题一:反比例函数的性质 课堂练习 1.已知反比例函数x k y -= 3,分别根据下列条件求出字母k 的取值范围:(1)函数图象位于第一、三象限(2)在第二象限内,y 随x 的增大而增大 2.函数y =-ax +a 与x a y -= (a ≠0)在同一坐标系中的图象可能是( ) 3.在平面直角坐标系内,过反比例函数x k y = (k >0)的图象上的一点分别作x 轴、y 轴的垂线段,与x 轴、y 轴所围成的矩形面积是6,则函数分析式为 课堂小结 通过本节课的学习,你有什么收获和体会?还有什么疑惑? 课后练习 1.若函数x m y )12(-=与x m y -= 3的图象交于第一、三象限,则m 的取值范围是 2.反比例函数x y 2 - =,当x =-2时,y = ;当x <-2时;y 的取值范围是 ; 当x >-2时;y 的取值范围是

人教版九年级上册全册导学案

初中化学备课 年度: 学校: 姓名:

重点:能进行给物质加热、洗涤仪器等基本实验操作难点:给物质加热、洗涤仪器 学习过程 一、导入: 1.在实验室里我们通常使用什么仪器对物质进行加热?(个人思考,组内交流) 2.在实验室里(1)哪些常见的仪器可以直接加热,(2)哪些仪器需要垫上石棉 网才能加热,(3)哪些仪器不能加热?(个人思考,组内交流) 二、自主学习; 1.酒精灯的使用方法:用3分钟阅读课本第20页酒精灯的使用方法,归纳 使用酒精灯应注意哪些方面的问题? 使用酒精灯时的注意事项: (1)绝对禁止。 (2)绝对禁止。 (3)向灯里添加酒精时,不能超过酒精灯容积的。 (4)用完酒精灯,必须,不可用嘴去吹。 (5)不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立刻。 (6)酒精灯的火焰分为、、。其中温度最高。因此,应用外焰部分进行加热。 【实验1-9】点燃酒精灯,按照课本第21页实验1-9进行实验。 二、讨论交流: 为什么熄灭酒精灯时不能用嘴吹灭? 实验探究:按照课本第21页活动与探究进行实验。 讨论交流:1.加热试管里的液体时,能否将试管口对着人?为什么?2.如果 试管外壁有水的话,能否不擦干直接加热?为什么?3.将液体加热至沸腾的试管,能否立即用冷水冲洗?为什么? 2.物质的加热: 用酒精灯给物质加热时的注意事项:⑴给液体加热可以;给固体加热可以用等。有些仪器如集气瓶、量筒、漏斗等不允许用酒精灯加热。 ⑵如果被加热的玻璃容器外壁有水,应,然后加热,以免容器炸裂。 ⑶加热的时候,不要使玻璃容器的底部跟灯芯接触,也不要离得过远,距离过近或过远都会影响加热效果。烧得很热的玻璃容器,不要,否则可能破裂。也不要直接放在实验台上,以免烫坏实验台。 ⑷给试管里的固体加热,应该先进行。预热的方法是:在火焰上来回移动试管。对已固定的试管,可移动酒精灯。待试管均匀受热后,再把灯焰固定在放固体的部位加热。评价 ⑸给试管里的液体加热,也要进行预热,同时注意液体 体积最好不要超过试管容积的。加热 时,使试管倾斜一定角度(约45度角)。在加热过程中 要不对地移动试管。为避免试管里的液体沸腾喷出伤 人,加热时切不可让。 【观察思考】 观察给固体物质的加热装置,思考下列问题: 【归纳总结】 1.总结给固体物质加热的方法: 2.总结给液体物质加热的方法: 自主学习:用2分钟阅读课本P22-23页洗涤仪器部分,回答下列问题: 1.用完的仪器为什么要洗涤? 2.以试管为例,说明如何洗涤仪器? 3.仪器洗涤干净的标志是什么? 自主学习:用2分钟阅读课本P152-153页内容,回答下列问题 1、托盘天平的使用方法: 2、常见仪器的连接有哪些? 讨论交流:在称量药品时不慎将药品放在右盘,砝码放在左盘,会造成怎样 的结果? 课堂小结: 学科:化学主备:审核:执教老师: 班级:九()学习小组:()学生姓名: 课题:课题1 物质的变化和性质(课时1)课型: 学习 目标: 1.了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典 型的物理变化和化学变化; 2.认识化学变化的基本特征,理解反应现象和本质的联系。 重点:物理变化和化学变化的概念与判断。 玻璃仪器的洗涤 化学实验 基本操作 物质的加热 仪器的连接 仪器:酒精灯 方法: 方法: 洗涤干净的标准 1.对于已经固定的试管,怎样进行预热? 2.试管口为什么要略微向下倾

人教版数学九年级下册全册课堂同步导学案

人教版数学九年级下册全册课堂同步导学案 第二十六章反比例函数 26.1 反比例函数 26.1.1 反比例函数 一、课前预习 1.什么是函数? 2.什么是一次函数? 3.什么是正比例函数? 4.乘法表中乘积为12的两个因数之间存在什么关系? 二、创设情境 1.问题1 京沪线铁路全程为 1463 km,某次列车的平均速度v(单位:km/h) 随此次列车的全程运行时间t(单位:h)的变化而变化. 问题2 某住宅小区要种植一块面积为1000m2的矩形草坪,草坪的长 y(单位:m)随宽x(单位:m)的变化而变化. 问题3 已知北京市的总面积为1.68×104km2,人均占有面积 S(单位:km2/人)随全市总人口n(单位:人)的变化而变化. 三、形成概念 反比例函数定义: 四、概念辨析 下列函数中哪些是反比例函数?并说出它的k。哪些是一次函数? ;; ; ; ;;

; ;. 五、例题探究 例1.当m =时,关于x的函数y=(m+1)是反比例函数? 例2.已知y是x的反比例函数,并且当x=2时,y=6. (1)写出y关于x的函数解析式;(2)当x=4时,求y的值. (3)当y =8 时,求x的值. 例3.画出的图像.(思考:画出的图像)

六、拓展练习 1.已知y与x2成反比例,并且当x=3时,y=4. (1)写出y关于x的函数解析式; (2)当x=1.5时,求y的值; (3)当y=6时,求x的值. 2.已知y-1与成反比例,且当x=1时y=4,求y与x的函数表达式,并判断是哪类函数? 26.1.2 反比例函数的图象和性质 第1课时反比例函数的图象和性质 学习目标: 1.能用描点法画出反比例函数的图象. 2.掌握反比例函数的图象和性质,并会用性质解决问题. 学习重难点: 重点:反比例函数的图象和性质 难点:理解反比例函数的性质,并能灵活运用 学习过程: 一、温故知新 1.反比例函数的反比例函数的表达式是 ____________ _______;解析式中自变量x的取值能为0吗?为什么?_______________ _______。 2.一次函数和二次函数的图象分别是,它们性质分别是: 。 3. 画函数图象的一般步骤是(1);(2);(3)。

部编人教版九年级历史上册全册教案教学设计精编

《古代埃及》 教材分析: 古埃及作为大河文明的典型代表之一,尼罗河扮演着极其重要的角色,“古埃及是尼罗河的赠礼”。在人类文明的历史上,还没有那个民族,像埃及那样,与一条河有着如此密不可分的关系。如果说黄河与黄河文明的关系像是母亲与子女,那么,尼罗河就像古埃及文明体内的血脉。 本课先通过文字和图片等介绍古埃及的地理位置、尼罗河的航运条件等,建立起古代埃及的时间和空间概念,以及了解尼罗河的优越性。再通过一系列文明成就的展示,使学生理解自然环境如何影响文明产生。在本课教材最后,概述了古埃及的盛衰史。 教学目标: 【知识与能力】 1、结合图片和相关资料分析埃及的自然环境特点,理解尼罗河在埃及的重要地位; 2、知道古埃及的代表性文明成就,理解它们对于人类文明发展的意义; 3、理解古代埃及法老与金字塔的关系 【过程与方法】 通过讨论、分析自然环境影响文明产生,进一步认识大河对文明形成的重要作用,了解文明产生的多源性 【情感态度价值观】 通过学习埃及的金字塔,围绕金字塔之迷,培养学生的探索精神。 教学重难点: 【教学重点】 古埃及的代表性的文明成就。 【教学难点】 1、分析自然环境对文明产生的影响; 2、理解古代埃及法老与金字塔的关系。

教学准备: 1、电脑、投影仪; 2、相关的文字、图片资料; 3、相关的音像制品及设备。 教学过程: <一>导入新课: 希罗多德说过:“没有任何一个国家有这样多的令人惊异的事物,没有任何一个国家有这样多的非笔墨所能形容的巨大业绩。”今天让我们一起来学习第1课:古代埃及。 【设计意图】通过新颖的导入方式提高学生的学习兴趣。 <二>讲授新课: 目标导学一:尼罗河与古埃及文明 (一)古埃及的自然环境——尼罗河 1.图片展示: 国际空间站拍摄地球夜景:尼罗河岸灯火通明 2.材料展示:古代埃及诗歌《赞美尼罗河》:啊,尼罗河,我赞美你!你从大地涌出,养活着埃及!一旦你的水流减少,人们就停止了呼吸。你用你神秘的方式,带来了肥沃的土壤,让我们歌唱!你滋润了太阳神赋予的土地,养育着所有的人民,让我们在干涸的沙漠里畅饮!你慷慨无私地给予我们所有美好的东西! 【设计意图】通过图片和材料教学培养学生识图能力和论从史出的能力。 3.教师提问: (1)解释歌词“一旦你的水流减少,人们就停止了呼吸。”。 提示:尼罗河是唯一水源,为人类生存提供条件。 (2)解释歌词“你用你神秘的方式,带来了肥沃的土壤。” 提示:定期泛滥,利于农业发展。 (3)还有什么“美好的东西”?

最新人教版初中九年级数学上册《一元二次方程》导学案

第二十一章一元二次方程 21.1一元二次方程 ——一元二次方程的相关概念 一、新课导入 1.导入课题: 情景:要设计一座高2m的人体雕像,使它的上部(腰以上)与下部(腰以下)的高度比等于下部与全部(全身)的高度比,则雕像的下部应设计多少米高? 问题1:列方程解应用题的一般步骤是什么?(导出审题的关键是寻找等量关系) 问题2:你能画出示意图表示这个问题吗?(用线段AB表示雕像的高度,雕像上部的高度表示为AC,下部的高度表示为BC,在黑板上画出示意图,把这个问题转化为数学问题) 问题3:能反映问题的等量关系的是哪一句话?(根据题意导出关系式 BC2=2AC) 问题4:设雕像下部高BC=x m,请说出你所列的方程,并化简.这个方程是一元一次方程吗?它有什么特点? 这个方程就是本节课我们将要学习的一元二次方程.(板书课题) 2.学习目标: (1)会设未知数,列一元二次方程. (2)了解一元二次方程及其根的概念. (3)能熟练地把一元二次方程化成一般形式,并准确地指出各项系数. 3.学习重、难点: 重点:一元二次方程的一般形式及相关概念. 难点:寻找等量关系. 二、分层学习 1.自学指导: (1)自学内容:教材第1页到第2页的问题1、问题2. (2)自学时间:5分钟. (3)自学方法:先寻找问题中的等量关系,再根据等量关系列出方程.

(4)自学参考提纲: ①问题1中,要制作一个无盖的方盒,四角都要剪去一个相同的正方形,我们设正方形边长为x cm,则盒底的宽为(50-2x) cm,盒底的长为(100-2x) cm,根据矩形的面积公式及方盒的底面积3600 cm2可列方程为(100-2x)(50-2x)=3600,你能把它整理为课本上的方程②吗?试说明具体经过哪几步变形得到. 先去括号5000-100x-200x+4x2=3600 移项合并同类项4x2-300x+1400=0 系数化为1(两边同除以4) x2-75x+350=0 ②问题2中,本次排球比赛的总比赛场数为28场. 设邀请x支队参赛,则每支队与其余(x-1) 支队都要赛一场. 整个比赛中总比赛场数是多少?你是怎样算出来的? 本题的等量关系是什么?你列出的方程是x(x-1)=28. 你能把它整理为课本上的方程③吗?试说明具体经过哪几步变形得到. 去括号x2-12x=28 系数化为1(两边同乘以2) x2-x=56 2.自学:学生可参考自学指导进行自学. 3.助学: (1)师助生: ①明了学情:观察了解学生是否会寻找等量关系,是否会化简方程. ②差异指导:简要说明问题2中单循环比赛与双循环比赛的区别,对不会寻找等量关系的学生给予辅导,说明化简方程的基本要求. (2)生助生:同桌之间、小组内交流、研讨. 4.强化: (1)总结寻找等量关系的策略,简要指出哪些公式经常被我们作为寻找等量关系的依据. (2)练习:根据下列问题列方程 ①一个圆的面积是2πm2,求半径.πr2=2π ②一个直角三角形的两条直角边相差3cm,面积为9cm2,求较长的直角边的长. 1 x(x-3)=9 2

人教版九年级上册数学《概率》导学案

25.1.2 概率 教学目标: 〈一〉知识与技能 1.知道通过大量重复试验时的频率可以作为事件发生概率的估计值 2.在具体情境中了解概率的意义 〈二〉教学思考 让学生经历猜想试验--收集数据--分析结果的探索过程,丰富对随机现象的体验,体会概率是描述不确定现象规律的数学模型.初步理解频率与概率的关系. 〈三〉解决问题 在分组合作学习过程中积累数学活动经验,发展学生合作交流的意识与能力.锻炼质疑、独立思考的习惯与精神,帮助学生逐步建立正确的随机观念. 〈四〉情感态度与价值观 在合作探究学习过程中,激发学生学习的好奇心与求知欲.体验数学的价值与学习的乐趣.通过概率意义教学,渗透辩证思想教育. 【教学重点】在具体情境中了解概率意义. 【教学难点】对频率与概率关系的初步理解 【教具准备】壹元硬币数枚、图钉数枚、多媒体课件 【教学过程】 一、创设情境,引出问题 教师提出问题:周末市体育场有一场精彩的篮球比赛,老师手中只有一张球票,小强与小明都是班里的篮球迷,两人都想去.我很为难,真不知该把球给谁.请大家帮我想个办法来决定把球票给谁. 学生:抓阄、抽签、猜拳、投硬币,…… 教师对同学的较好想法予以肯定.(学生肯定有许多较好的想法,在众多方法中推举出大家较认可的方法.如抓阄、投硬币) 追问,为什么要用抓阄、投硬币的方法呢? 由学生讨论:这样做公平.能保证小强与小明得到球票的可能性一样大 在学生讨论发言后,教师评价归纳. 用抛掷硬币的方法分配球票是个随机事件,尽管事先不能确定“正面朝上”

还上“反面朝上”,但同学们很容易感觉到或猜到这两个随机事件发生的可能性是一样的,各占一半,所以小强、小明得到球票的可能性一样大. 质疑:那么,这种直觉是否真的是正确的呢? 引导学生以投掷壹元硬币为例,不妨动手做投掷硬币的试验来验证一下. 说明:现实中不确定现象是大量存在的,新课标指出:“学生数学学习内容应当是现实的、有意义、富有挑战的”,设置实际生活问题情境贴近学生的生活实际,很容易激发学生的学习热情,教师应对此予以肯定,并鼓励学生积极思考,为课堂教学营造民主和谐的气氛,也为下一步引导学生开展探索交流活动打下基础. 二、动手实践,合作探究 1.教师布置试验任务. (1)明确规则. 把全班分成10组,每组中有一名学生投掷硬币,另一名同学作记录,其余同学观察试验必须在同样条件下进行. (2)明确任务,每组掷币50次,以实事求是的态度,认真统计“正面朝上”的频数及“正面朝上”的频率,整理试验的数据,并记录下来.. 2.教师巡视学生分组试验情况. 注意: (1).观察学生在探究活动中,是否积极参与试验活动、是否愿意交流等,关注学生是否积极思考、勇于克服困难. (2).要求真实记录试验情况.对于合作学习中有可能产生的纪律问题予以调控. 3.各组汇报实验结果. 由于试验次数较少,所以有可能有些组试验获得的“正面朝上”的频率与先前的猜想有出入. 提出问题:是不是我们的猜想出了问题?引导学生分析讨论产生差异的原因. 在学生充分讨论的基础上,启发学生分析讨论产生差异的原因.使学生认识到每次随机试验的频率具有不确定性,同时相信随机事件发生的频率也有规律

2018年新人教版七年级数学下册导学案全册

2018年新人教版 七年级数学下册 导学案

目录 第五章相交线与平行线........................................ 错误!未定义书签。 课题:相交线............................................. 错误!未定义书签。 课题:垂线............................................... 错误!未定义书签。 课题:同位角、内错角、同旁内角........................... 错误!未定义书签。 课题:平行线............................................. 错误!未定义书签。 课题:平行线的判定....................................... 错误!未定义书签。 课题:平行线的性质....................................... 错误!未定义书签。 课题:平行线的判定及性质习题课............................ 错误!未定义书签。 课题:命题、定理.......................................... 错误!未定义书签。 课题:平移................................................ 错误!未定义书签。 课题:相交线与平行线全章复习.............................. 错误!未定义书签。第六章实数.................................................. 错误!未定义书签。 课题:平方根(第1课时)................................. 错误!未定义书签。 课题:平方根(第2课时)................................. 错误!未定义书签。 课题:平方根(第3课时)................................. 错误!未定义书签。 课题:立方根(第1课时)................................. 错误!未定义书签。 课题:立方根(第2课时)................................. 错误!未定义书签。 课题:实数(第1课时).................................. 错误!未定义书签。 课题:实数(第2课时).................................. 错误!未定义书签。 课题:实数复习(一)..................................... 错误!未定义书签。 课题:实数复习(二)..................................... 错误!未定义书签。第七章平面直角坐标系........................................ 错误!未定义书签。 课题:有序数对........................................... 错误!未定义书签。

人教版九年级数学下册数学活动(导学案)

数学活动 ——利用测角仪测量物高 一、导学 1.活动导入 请同学们准备如下学具:半圆形量角器一个,细线一根,小挂件(或其他小重物),软尺一个. 这节课我们利用测角仪测量物高. 2.活动目标 (1)能自制测角仪,根据实际情况设计测量物高的方案. (2)能运用解直角三角形的知识根据测量的数据计算物高. 3.活动重、难点 重点:自制测角仪,测量物高. 难点:测量活动. 二、活动过程 1.活动指导 (1)活动内容:教材P81活动1、2:制作测角仪,测量树的高度;利用测角仪测量塔高. (2)活动时间:45分钟. (3)活动方法:完成活动参考提纲. (4)活动参考提纲: ①自制测角仪: 把一根细线固定在半圆形量角器的圆心处,细线的另一端系一个小挂件,如图1、2所示,制成的一个简单测角仪. 图1 图2 图3 ②探索测角仪的使用方法:如图3所示,仰角的度数是多少? ③测量原理探讨:

a.测量底部可以到达的物体的高度,如图4: b.测量底部不可以直接到达的物体的高度,如图5: ④探讨测量方案,设计活动报告: a.测量树高 (底部可以到达的物高),如图6: b.测量塔高(底部不可到达的物高),如图7: 图6 图7 ⑤活动实施: a.设计测量方案. b.实际测量,记录数据. c.整理数据计算物高. d.填写活动报告. 课题 测量示意图 测量数据 测量项目第一次第二次平均值 计算过程 结论 3.助学

(1)师助生: ①明了学情:了解学生是否能制作测角仪、设计测量方案,并积极参与活动. ②差异指导:全班学生每6人一组分组活动,指导学生制作测角仪、设计测量方案,督促学生认真完成活动. (2)生助生:小组内互相交流. 4.强化 (1)底部可以到达的物高的测量原理. (2)底部不可到达的物高的测量原理. 三、评价 1.学生学习的自我评价:这节课你有什么收获?有哪些不足? 2.教师对学生的评价: (1)表现性评价:从学生参与活动的积极性、动手操作能力等方面进行评价. (2)纸笔评价:活动报告评价检测. 3.教师的自我评价(教学反思). 本课时的数学活动是利用测角仪测量物高.整个活动过程应充分发挥学生的主动性,指导学生利用半圆形量角器、细线、小挂件制作一个简单的测角仪,对于在活动过程中有问题的学生及时给予帮助,增强与学生的互动和交流,将实际问题转化为数学模型,利用解直角三角形的知识进行解答. 一、基础巩固(60分) 1. (20分)某校九年级四个数学活动小组参加测量操场旗杆高度的综合实践活动,如图是四个小组在不同位置测量后绘制的示意图,用测角仪测得旗杆顶端A的仰角记为α,CD为测角仪的高,测角仪CD的底部C处与旗杆的底部B处之间的距离记为CB,四个小组测量和记录数据如下表所示:

数学人教版九年级上册学案

24.2.2切线的判定学案 【学习目标】能判定一条直线是否为圆的切线,会用切线的判定定理解决简单问题. 【学习重点】探索圆的切线的判定方法,并能运用. 【学习难点】探索圆的切线的判定方法. 一、复习回顾 1.已知圆的直径是13cm ,圆心到直线l 的距离是6.5cm ,则直线l 和这个圆的公共点有______个,它们的位置关系是________. 2.如图,AB 是⊙O 的切线,B 为切点,AO 与⊙O 相交于点C ,∠ BAO=40°,则∠BOC 的度数为________. 二、探索新知 活动一:在纸上画一个圆,标出圆心O 和半径OA .把一支笔所在 直线记为l ,笔绕半径OA 上的点转动. 思考: (1)若笔绕除了A 点之外的点转动,⊙O 与直线l 有怎样的位置关系? (2)若笔绕A 点转动,⊙O 与直线l 有怎样的位置关系? (3)什么情况下,⊙O 与直线l 相切.为什么? 切线的判定定理: _______________并且______________的直线是圆的切线. 符号表示:∵ ____________,_________ ∴ l 是⊙O 的切线. 三、理解应用 活动二:已知:直线AB 经过⊙O 上的点C ,并且OA=OB ,CA=CB .求证:直线AB 是⊙O 的切线. O

四、课堂练习 练习1、如图,△ABC 为等腰三角形,O 是底边BC 的中点,腰AB 与⊙O 相切于点D .求证: AC 是⊙O 的切线. 五、课堂小结 六、课后巩固 1、如图一,A 、B 是⊙O 上两点,AC 是过点A 的一条直线,如果∠AOB=120°,那么当∠CAB=_______ 时,AC 才能成为⊙O 的切线。 2、如图二、⊙O 的半径为5厘米,圆内弦AB =8厘米,O 为圆心,3厘米为半径作小圆.求证:小圆与直线AB 相切. 3、如图三,AB 是⊙O 的直径,点D 在AB 的延长线上,且BD=OB ,点C 在⊙O 上,∠CAB=30°.求证:DC 是⊙O 的切线. (图一) (图三) (图二)

新人教版七年级数学下册全册学案(共133页)

课题:5.1.1 相交线 【学习目标】 1.了解两条直线相交所构成的角,理解并掌握对顶角、邻补角的概念和性质。 2.理解对顶角性质的推导过程,并会用这个性质进行简单的计算。 3.通过辨别对顶角与邻补角,培养识图的能力。 【学习重点】邻补角和对顶角的概念及对顶角相等的性质。 【学习难点】在较复杂的图形中准确辨认对顶角和邻补角。 【自主学习】 1.阅读课本P 1图片及文字,了解本章要学习哪些知识?应学会哪些数学方法?培养哪些良好习惯? , 2.准备一张纸片和一把剪刀,用剪刀将纸片剪开,观察剪纸过程,握紧把手时, 随着两个 把手之间的角逐渐变小,剪刀两刀刃之间的角引发了什么变化? . 如果改变用力方向,将两个把手之间的角逐渐变大,剪刀两刀刃之间的角又发生什么了变化? . 3.如果把剪刀的构造看作是两条相交的直线, 剪纸过程就关系到两条相交直线所成的角 的问题, 阅读课本P 2内容,探讨两条相交线所成的角有哪些?各有什么特征? 【合作探究】 1.画直线AB 、CD 相交于点O,并说出图中4个角,两两相配共能组成几对角? 各对角的位 置关系如何?根据不同的位置怎么将它们分类? 例如: (1)∠AOC 和∠BOC 有一条公共边.....OC ,它们的另一边互为 ,称这两个角互 为 。用量角器量一量这两个角的度数,会发现它们的数量关系是 (2)∠AOC 和∠BOD (有或没有)公共边,但∠AOC 的两边分别是∠BOD 两边的 ,称这两个角互为 。用量角器量一量这两个角的度数,会发现它们的数量关系是 。 2.根据观察和度量完成下表: 两直线相交 所形成的角 分类 位置关系 数量关系 43 21O D C B A 3.用语言概括邻补角、对顶角概念. 的两个角叫邻补角。 的两个角叫对顶角。 4.探究对顶角性质. 在图1中,∠AOC 的邻补角有两个,是 和 ,根据“同角的补角相等”,可以得出 = ,而这两个角又是对顶角,由此得到对顶角性质:对顶角相等..... . 注意:对顶角概念与对顶角性质不能混淆,对顶角的概念是确定两角的位置关系,对顶角 _O _D _C _B _A

人教版九年级下册数学学案:26.1.1反比例函数

26.1.1反比例函数 课型:新授课 一课时 课前自主学习 学习内容:1.反比例函数的概念 学习目标:1.理解反比例函数的概念(什么是反比例函数),会求比例系数学习 重点:反比例函数的概念 学习难点:反比例函数的概念 一、 课前预习:回忆一下什么是正比例函数、一次函数?它们的一般形式是怎样的? 动手试试: 1.体育课上,老师测试了百米赛跑,那么,时间与平均速度的关系是怎样的? 2.电流I 、电阻R 、电压U 之间满足关系式U=IR ,当U =220V 时, (1)你能用含有R 的代数式表示I 吗? R/Ω 20 40 60 80 100 I/A 怎样变化? 越来越小呢? 从上面函数的形式归纳: 反比例函数:如果两个变量x,y 之间的关系可以表示成 的形式,那么y 是x 的反比例函数,其中x 是自变量,反比例函数的自变量x 的取值范围是 。 反比例函数的变形:1、 2、 反比例函数的注意点: 学练提升: 1.下列等式中,哪些是反比例函数 (1)3 x y = (2)x y 2-= (3)xy =21 (4)25+=x y (5)x y 23-= (6)31+=x y (7)y =x -4 (8)y=31x - 例1:已知y 是x 的反比例函数,且当x=2时,y=9. (1)求y 关于x 的函数解析式; (2)当132 x =时,求y 的值; (3)当y=5时,求x 的值。 例2.当m 取什么值时,函数2 3)2(m x m y --=是反比例函数?

针对变式: 1、已知函数22(1)m y m x -=+ (1)当m 为何值时,y 是x 的正比例函数?并求出函数的解析式。 (1)当m 为何值时,y 是x 的反比例函数?并求出函数的解析式。 2、.已知y-3与x+2 成反比例,且x=2时,y=7, 求:(1)y 与x 的函数关系式。 (2)求y=5时,x 的值。 学习成果展示(时量:10分钟 满分:10分)得分: 1.对于函数y=m -1x ,当m 时,y 是x 的反比例函数,比例系数是_____。 2.下列函数中,y 与x 成反比例函数关系的是( ) A. x (y -1)=1 B. y = 1x +1 C. y = 1x 2 D. y = 13x 3.下列关系式中的y 是x 的反比例函数吗?如果是,比例系数k 是多少? (1)y =x 15 ;(2)y =2x -1 ;(3)y =- 3x ;(4)y =1x -3;(5)y = 2+1x ;(6)y =x 3 +2;(7)y =-12x . 4.函数2 1+-=x y 中自变量x 的取值范围是 5.已知函数||2(1)a y a x -=+是反比例函数,求a 的值。