上海市历年中考语文现代文之说明文阅读12篇(2003—2020)

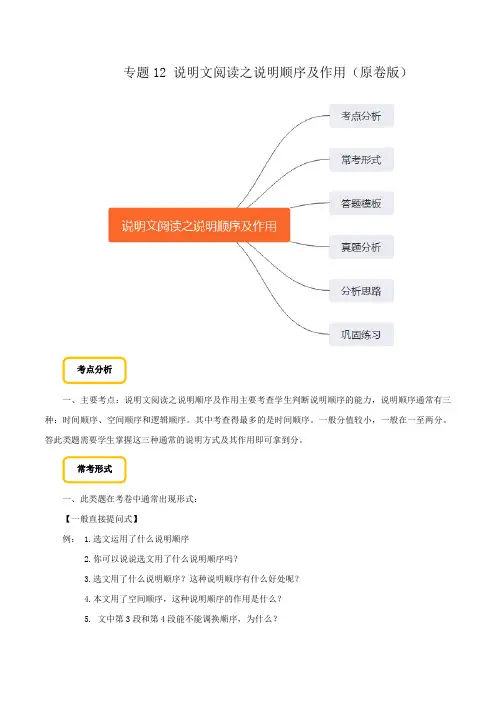

专题12 说明文阅读之说明顺序及作用(原卷版)备战2020年中考语文巧夺高分技法之现代文阅读

专题12 说明文阅读之说明顺序及作用(原卷版)考点分析一、主要考点:说明文阅读之说明顺序及作用主要考查学生判断说明顺序的能力,说明顺序通常有三种:时间顺序、空间顺序和逻辑顺序。

其中考查得最多的是时间顺序。

一般分值较小,一般在一至两分。

答此类题需要学生掌握这三种通常的说明方式及其作用即可拿到分。

常考形式一、此类题在考卷中通常出现形式:【一般直接提问式】例: 1.选文运用了什么说明顺序2.你可以说说选文用了什么说明顺序吗?3.选文用了什么说明顺序?这种说明顺序有什么好处呢?4.本文用了空间顺序,这种说明顺序的作用是什么?5. 文中第3段和第4段能不能调换顺序,为什么?二、根据以上说明顺序考题在考卷中出现的形式,可以看出此类题一般提问很直接,不会出现审题错误、身体模糊的问题,那么我们解此类题就需要掌握常考的说明顺序有哪些及其各自的作用是什么。

【说明顺序】1.时间顺序——抓表时间的词语。

如,年代:古→今;季节:春→冬将时间的先后作为说明顺序,一般用于说明事物的发展变化。

作用:能够清晰说明事物在时间上面的发展变化。

2. 空间顺序——抓表方位的词语按照事物的空间存在形式展开,或从外到内,或从上到下,或从前到后,或从总体到部分等等,依次说明。

一般用于说明相对静止的事物,如:园林、建筑物、工艺品等。

作用:能够空间性的、有条理的说明某个说明事物的特点。

3. 逻辑顺序——抓思维的规律。

按照事物的内部联系或人们认识事物的过程来安排说明顺序。

逻辑顺序通常包括由现象到本质、由因到果(由果到因)、由主到次、由个别到一般、由整体到部分(由部分到整体)、由特点到用途等顺序。

作用:能够有逻辑的、清晰的说明事物的特点。

【注意】1.单一的问采用什么顺序,直接答“……顺序”即可。

2.有的文章不会只采用一种说明顺序,往往整体上采用一种说明顺序,又交叉使用几种,使说明更透彻。

答题时要看清问的是全文的说明顺序还是某几段,某一段的说明顺序。

【分析步骤】第一步:解这种题之前,要了解常见的三种说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

湖北十堰历年中考语文现代文之说明文阅读9篇(含答案)(2003—2023)

中考语文现代文阅读汇编湖北十堰说明文阅读9篇(2003—2023)目录镜鉴千秋(2023湖北十堰) (2)古代科举考试会延期吗(2020年) (4)人的体质有酸碱之分吗(2019年) (6)盐促进了华夏民族的形成(2016年) (7)人类是唯一会脸红的动物(2013年) (9)郧阳皮纸:中国古代造纸术的“活化石”(2012年) (10)当心生活中的核辐射(2011年) (11)蛙年蛙心事(2009年) (13)地震的成因及其预测(2008年) (15)镜鉴千秋(2023湖北十堰)①镜子与人们的生活息息相关,是照面饰容的用具。

从最初的以水当镜到打制石器时代的石镜,再到四千多年前齐家文化第一面铜镜的诞生,镜子承载了深厚的文化内涵,寄予了人们对美好生活的向往与追求。

②中国有着悠久的用镜历史。

《说文》有载:“监可取水于明月,因见其可以照行,故用以为镜。

”上古的镜就是大盆的意思,被称为“监”。

商代初期开始铸造铜鉴,此时的“监”字才有了“金”字旁,作“鉴”。

“监”“鉴”的本意都是镜子。

③古代的一些思想家、政治家常常以镜鉴引喻一些人和事。

《庄子》中说:“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。

”意为有修养之人应当像一面镜子,来者即照、去者不留,应合事物本身而不去刻意掩藏,就能始终保持心境平和。

成语“前车之鉴”“前车可鉴”,则意为前面车子翻倒,可以作为后面车子的鉴戒,鉴为镜子,引申为教训,此成语源于《荀子·成相》:“前车已覆,后未知更,何觉时?”④当镜的功能与鉴的哲思....相互碰撞融合,这件实用器物便被赋予了更深层次的人文内涵,从此成为悠远精深中华文化中璀璨的人文意象。

⑤中国是世界上最早使用铜镜的国家之一。

商周铜镜大多为圆形,镜面近平或微凸,镜身较薄,镜钮有弓形、半环形、长方形多种,可分为素镜、重环镜、鸟兽纹镜三类。

春秋战国时期在中国古代铜镜发展史中是一个成熟和大发展的时期,无论是铸造工艺,还是铸造数量,都大大超过了以前,是中国古代铜镜由稚朴走向成熟的过渡阶段,也是铜镜铸造中心由北开始向南迁移的重要时期,当时楚国为战国时期最重要的铜镜产地。

湖北黄石历年中考语文现代文之说明文阅读4篇(2003—2020)

中考语文现代文阅读汇编湖北黄石说明文阅读4篇(2003—2020)目录人类的“黄金体温”(2020年) (2)猕猴桃的奇异之旅(2019年) (3)食虫的瓶子草(2010年) (5)酸碱食品与健康(2009年) (6)人类的“黄金体温”(2020年)①我们都知道人类的体温是37摄氏度,其实人类的体温会因为身体部位和时间的不同而有所差别。

②然而,恒定的体温并非理所当然。

当体温高于环境温度,身体因为热传导与辐射持续丧失热量,且温差越大,热量损失越快。

若要维持体温不变,就必须在体表建立有效的隔热层,同时在体内源源不断地制造热量,才能平衡损失。

这意味着人类必须频繁地进食、进水,才能保证体温不会大幅变化。

相比之下,对体温不那么讲究的变温动物,在相同的体重下,对能量的需求只有恒温动物的1/10,这让它们更加容易在食物匮乏的环境中生存下来。

③这样看来,变温动物的生存策略似乎更加高明。

但实际情况是,奢侈消耗热量的哺乳类和鸟类,反而完全占据了大地与天空、高山与两极,它们才是当今世界占统治地位的物种。

④这是因为,恒温动物具有明显的生存优势。

⑤当气温太高,缺乏体温调节能力的变温动物必须躲藏起来,防止体温过高导致死亡;当气温太低,它们又需要寻找外部热源,或者进行休眠。

恒温动物受气温影响更小,因而能适应更多变的环境,抢占更多生态位。

这也就解释了为何在南北两极有很多哺乳动物和鸟类,却没有爬行动物。

⑥变温动物在外界气温变化较大时,还会行动缓慢、反应迟钝。

这是因为动物体内控制所有生化反应速率的酶,对温度变化非常敏感,相差10摄氏度,都会带来2到3倍的变化。

而恒温动物总是保持在自己的最佳温度,生化反应速率更高,因而拥有更加出色的反应和运动能力。

⑦然而问题还没有解决,虽然恒温具有这些优势,人类为何会停留在37摄氏度?⑧如果我们把常温、常压下水的冰点和沸点及其之间的温度,看作一条线段,那么就会发现,黄金分割的另一端是38.2摄氏度,非常接近于我们的平均体温。

湖北恩施历年中考语文现代文之说明文阅读8篇(2003—2020)

中考语文现代文阅读汇编湖北恩施说明文阅读8篇(2003—2020)目录筷子小传(2020年) (2)题目:(2018年) (3)恩施州的风雨桥(2012年) (4)宜万铁路----“桥隧博物馆”(2011年) (6)植物“气象员”(2010年) (7)恩施民居——吊脚楼(2009年) (9)地球公民当警醒(2007年) (10)植树并不全等于环保(2006年) (12)筷子小传(2020年)施芳①公筷公勺摆上桌,分餐进食好处多。

筷子是中国独创的餐具,迄今至少使用了3000多年。

②先秦时代,筷子被称为“梜”(jiā),战国晚期至汉代开始称为“箸”,到了明代得名“筷”。

③“纣为象箸”的典故说明,在商王纣时,已经有筷子的存在。

河南安阳殷墟1005号墓中曾出土6支青铜箸头,可以接柄使用。

④到了明清时期,箸的称呼被“筷子”取代。

明陆容在《菽园杂记》中写道:“如舟行讳‘住’、讳‘翻’,以‘箸’为‘快儿’。

”意思是说,船家期盼快而安全地到达目的地,因而忌讳说“住(停止)”“翻”等字,故将“箸”称为“快儿”。

此名迅速传开,寄托了人们对“行船畅快无阻”的美好愿望。

因筷子多用竹木制成。

久而久之,后人就给“快”加了个竹字头,称作“筷子”了。

⑤古时筷子的使用很有讲究。

宋代朱熹的《童蒙须知》中有言:“凡饮食,举匙必置箸,举箸必置匙。

食已,则置匙箸于案。

”⑥筷子也是中华文化的重要载体。

它一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,这是中国人对自然最朴素的理解。

在许多地方,筷子可作为新婚礼物,寓意成双成对。

⑦作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。

国潮筷子、古风筷子、卡通筷子,配以富有设计感的包装盒,筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

⑧走过漫长的岁月,如今我们使用的筷子花样繁多。

就材质而言,除常见的竹筷子,还有木筷子、银筷子、瓷筷子、不锈钢筷子、塑料筷子。

就造型而言,有素雅的原木筷,还有彩漆、雕花筷子以及多种材质镶拼而成的筷子。

江苏无锡历年中考语文现代文之说明文阅读16篇(含答案)(2003—2023)

中考语文现代文阅读汇编江苏无锡说明文阅读16篇(2003—2023)目录荣氏梅园(2023江苏无锡) (2)海斗一号:向万米海底深潜(2022江苏无锡) (3)天问一号成功着陆火星(2021江苏无锡) (4)台风暴雨能不能“灭”蚊(2020年) (6)黑白双风暴(2017年) (7)有机肥迎来了好机遇(2015年) (8)沙尘暴(2014年) (9)榴莲(2013年) (10)地球上的水(2012年) (10)太空电梯(2011年) (11)等着春天到来(2010年) (12)高粱(2009年) (13)隐居森林冀龙(2008年) (13)转基因蚊子(2007年) (14)大象报仇二十年不晚(2006年) (15)记忆分类(2005年) (16)荣氏梅园(2023江苏无锡)①近代无锡园林,以荣氏梅园为发端。

②走进梅园,能够清晰地感受到耕读文化的深刻印记。

荣氏梅园种植的果梅是用来加工成蜜饯的。

梅园的核心区域有一座重要建筑诵幽堂,名字取自《诗经·豳风》。

《豳风》是农耕文明时代的劳动生产和日常生活指南,在年终丰收欢庆宴会上诵唱。

荣德生先生的别墅取名为“乐农别墅”,更说明农本思想已深入这位新兴工商巨子的心灵。

③传统耕读文化除了耕,还有读。

从念劬塔下东行,途经宗敬别墅、秋丹阁,再走几十步,便到了经畬堂,又名“豁然洞读书处”,这是耕读文化的另一个地标性景观。

它是一所私塾形式的书院,施行的是传统与新学兼容的教育。

④梅园位于无锡西郊的东山和浒山南坡。

荣德生先生选择在无锡东山而非工厂所在的市区建造别墅山庄,深受隐逸文化的影响。

梅园老大门右侧有一湾泉水,荣德生先生亲自取名为“洗心泉”。

唐代司马退之写过一首《洗心》诗,所谓“洗心”,就是洗涤凡心、尘心、俗心、杂心。

梅园中设有小罗浮、招鹤亭等景观,也与该译所言相适。

⑤荣氏梅园的工商文化特征非常明显。

代表农业文明的园林巅峰之作——苏州园林和徽商庄园有两个显著特点:一是讲究雕琢精美,二是强调私密性。

山西省历年中考语文现代文之说明文阅读12篇(2003—2018)

中考语文现代文阅读汇编山西省说明文阅读12篇(2003—2018)解码汉字“行”①汉字就像一台机器,能拆解成零件二三。

解字好比侦探破案。

今天,我们就一起来解码汉字“行”。

②“行”字本来的读音应该是háng,是个名词。

从甲骨、金文所画的字形来看,是一个纵横交错的十字路口,它的本义是道路,是四通八达的路。

《诗经》上说“置彼周行(háng)”,“周行”就是通向西周京城的大道。

《诗经》上还说“遵彼微行”,“微行”就是小路。

③“行”的本义是道路,所以由“行”字构成的字也都和道路有关。

如:“街”、“衢”这两个字,就都是道路的意思。

④“行”字的本义是道路,道路自然就成了人多的地方。

而路的两边也正是做买卖的好地方,所以有很多人聚在路的两边做交易,路旁的店铺也就称为“行”了。

比如,银行就是路边存钱的地方,粮行就是路边卖粮食的地方,商行就是路边卖东西的地方。

进而又引申出“行情”“行话”等词语。

“行情”就是市面上商品的一般价格。

“行话”就是各行各业的专门用语。

⑤路是人走的,所以从道路的“行”引申为“行走”的“行”,是很自然的事情。

读音也变成了xíng,词性也变成了动词。

⑥汉字是世界上唯一流传至今从未中断的文字,其深厚的文化底蕴与独特的文化魅力,从“行”字解码中即可见一斑!18.本文第①段有什么作用? (2分)19.本文围绕汉字“行”,介绍了四方面的知识,请写出前两个方面。

(4分)(1)(2)(3)由“行”引申出的与“道路”相关的词义、词语。

(4)由“行”引申出的新词义、新读音、新词性。

20.本文的说明顺序是。

(2分)21.本文第④段画线句子使用了什么说明方法?有什么作用?【参考答案】18.示例:语言简洁、生动形象,引出本文说明对象——解码汉字“行” (2分) 19. (1)示例:“行”宇本来的读音、词性、词义。

(2)由“行”字构成的汉子,都和道路有关。

(意思接近即可) (4分)20.逻辑(顺序) (2分)21.示例:举例子。

黑龙江哈尔滨历年中考语文现代文之说明文阅读12篇(2003—2019)

中考语文现代文阅读汇编黑龙江哈尔滨说明文阅读12篇(2003—2019)古琴音韵①中国古琴有着3000多年的历史。

在所有的弹拨乐器中,古琴是唯一能够点状出音,同时又能制造出大量线状音迹的乐器,因此显得弥足珍贵。

②古琴之外的其他弹拔乐器一般都是点状出音,即每弹一次出一音,因而音与音之间会有明显的间隙,不连贯。

这使它们在表现音乐的强度和力度方面,有一定的效果,但在表现深邃、悠远的意境方面,有着明显的欠缺。

然而古琴却没有这样的缺憾。

古琴的有效弦长特别长,振幅大,振动时间久,所以古琴在演奏中会出现独有的“走手音”。

“走手音”的特点之一,就是它所造就的线状音迹能让声音产生游动感。

这可以使琴音显得绵延而深远。

③“走手音”的另外一个特点也能使琴音显得绵延而深远。

这个特点就是它可以使古琴的琴音产生逐渐弱化的听觉效果。

它的渐弱效果是靠琴弦的振动强度逐渐减弱而产生的,从听琴者的角度来说,音色渐弱迎合了人的心理变化趋势,很容易让人产生共鸣,激发出人们更为丰富的情感体验。

钟子期就是先被命伯牙的古琴曲《高山流水》所吸引感染,后来才与俞伯牙成为知音的。

④古琴之所以能营造出独特的幽深效果,也与该乐器自身的音城有关。

多数乐器的音城取向是向中高音区发展,而古琴是往低音区和超低音区发展。

这往往能给听琴者低沉、悠远的感受。

⑤古琴的“走手音”和自身的音域特点使它有了独特的音韵。

人们在欣赏古琴演奏时,会感觉琴音绵长不绝,深邃悠远,会情随音动,觉得幽深的情思索绕心底,经久不散。

(选文有改动)11.(3分)古琴在演奏中为什么会出现独有的“走手音”?12.(2分)“走手音”的特点是什么?13.(2分)分别指出下面两句话所使用的说明方法。

(一个括号里只能填写一种说明方法)(1)中国古琴有着3000多年的历史。

()(2)多数乐器的音域取向是向中高音区发展,而古琴是往低音区和超低音区发展。

()14.(3分)有人听了古琴演奏,会有“余音绕梁,三日不绝”的感受。

江苏无锡历年中考语文现代文之说明文阅读12篇(2003—2018)

中考语文现代文阅读汇编江苏无锡说明文阅读12篇(2003—2018)黑白双风暴①回顾历史,一个现象显而易见:文明越发达,衰亡越彻底。

在人类大规模无节制的开发下,生态环境遭到毁灭性的破坏,文明被迫沦落他乡。

进入工业社会以来,由于人类改造自然的手段“高明”了,终于短时间即酿成了大规模的自然灾害。

②19世纪,美国鼓励向半干旱的西部大草原移民开荒,认为这是既能发展西部又能解决饭碗的聪明之举。

1860-1890年,90万平方公里处女地被开垦。

孰料过度垦牧造成大面积沙化,20世纪30年代,沙尘暴渐成气候,1932年爆发14次,1933年达38次,1934年春季终于发展成灾害性的沙尘暴,扫荡了中西部大平原,使全国小麦减产1/3。

1935年,震惊世界的黑风暴降临了,裹挟着大量新耕地表层黑土的西风“长成”了东西长2400公里、南北宽1440公里、高约3公里的“黑龙”,3天中横扫了美国2/3的地区,把3亿吨肥沃的地表土送进了大西洋。

黑风暴所经之处,农田水井道路被毁,小溪河流干涸,16万农民逃离西部地区。

当年美国农业损失惨重,粮食减产一半以上。

③可是,前苏联并没有接受美国的教训。

从1954年开始,为“让荒地服务于社会主义”,在哈萨克、乌拉尔等地的半干旱草原,10年之内开垦了约60万平方公里土地,一度使前苏联粮食年产量增加了2/3。

但植被和表土结构被破坏的结果是:1960年3月和4月两次出现了大面积黑风暴,仅哈萨克新垦区农田就被毁了20万平方公里,新垦区农耕系统几乎瘫痪,连邻国罗马尼亚、匈牙利和南斯拉夫也都尘雾迷漫。

④比黑风暴波及更广、持续更长且已覆水难收的是同时发生并绵延至今的白风暴。

前苏联在土库曼斯坦卡拉库姆沙漠中修建的卡拉库姆运河,每年可从亚洲第三大湖成海的主要水源——阿姆河调水灌溉10万平方公里的农田和草场。

这种“创造性地再造自然”带来了一系列生态环境问题:阿姆河水被截走,使得阿姆河下游的咸海水位急剧下降,30年间湖岸线后退10至20公里,成海湖底盐碱裸露,周围地区沙化严重,“白风暴”(含盐尘的风暴)接踵而至,不仅使咸海附近的环境荒漠化,白风暴还永久性地毁灭了60%的新垦区,使其成为生命的禁区,导致了不可逆转的生态灾难。

上海2020初三一模语文试卷汇编之说明文

上海2020初三一模语文试卷汇编之说明文20-1 奉贤(一)阅读下文,完成第13-17题(19分)古人的智慧一一榫卯①①“山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。

”②陪伴是最深情的告白,有一种地老天荒的相守,有一种生死相随的浪漫叫——榫卯。

②榫卯是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式。

凸出部分叫榫,凹进部分叫卯,一凸一凹,凸的榫嵌入凹的卯里,两个木构件便咬合在一起。

不用钉子,也不用绳子,两个需要连接的物体,各自一点改变,可以形成一个结构整体。

一连二,二连三,三接万物,这个整体想要多大就可以有多大。

③榫卯结合,岿然不动,山西应县木塔就是最好的说明。

这座始建于公元1056年的木塔,历经很多次地震袭击,依然高高耸立,其功臣之一,就是榫卯。

全塔有数以万计的木构件,全以榫卯咬合的方式连接、固定,以至于牢固不破。

④木质材料由纵向纤维构成,只在纵向上具备强度和韧性,横向容易折断。

榫卯通过变换其受力方式,使受力点作用于纵向,避弱就强。

另外,本质材料受温度、湿度的影响比较大,榫卯同质同构的链接方式使得连接的两端共同收缩或舒张,整体结构更加牢固。

而铁钉等金属构件与木质材料在同样的热力感应下,因膨胀系数的不同,从而在连接处引起松动,影响整体的使用寿命⑤在牢固的基础上,不同的榫卯满足于不同的应用方式,结构样式更是丰富多样。

历数榫卯样式,其大致可分为三大类型:一类主要是作面与面的接合,也可以是两条边的拼合,还可以是面与边的交接构合,如“燕尾榫”、“穿带榫”等。

另一类是作为“点”的结构方法,主要用作横竖材丁字结合,成角结合,关注“儒愿学堂”获取更多专业语文资料交叉结合以及直材和弧形材的伸延接合,如“格肩榫”、“半榫”等。

还有一类是将三个构件组合在一起并相互连结的构造方法,这种方法除运用以上的一些榫卯联合结构外,都是一些更为复杂和特殊的做法,如常见的有“托角榫”“长短榫”等。

三种结构的优势也各不相同。

湖南常德历年中考语文现代文之说明文阅读13篇(含答案)(2003—2023)

中考语文现代文阅读汇编湖南常德说明文阅读13篇(2003—2023)目录在庸常的社会里学会找自己(2023湖南常德) (2)人的体味是怎么来的(2022湖南常德) (3)真实的声音(2020湖南常德) (6)人类的体温为何是37摄氏度?(2019年) (7)关节炎是冻出来的吗?(2016年) (9)雷雨(2013年) (11)远离反式脂肪酸(2011年) (12)虎——自然保护中的旗舰物种(2010年) (13)暴雪冻雨――全球变暖的另一种表现形式(2008年) (15)生命与气候共同进化(2007年) (17)生命与气候共同进化(2006年) (18)旅鼠的自杀之旅(2005年) (19)动物是人类的朋友(2003年) (20)在庸常的社会里学会找自己(2023湖南常德)陈方①在一个“焦虑”成为时代流行语的社会里,一件很普通的事情也有可能被过度诠释,因为这个社会里的每个群体由于安全感的欠缺往往变得过分敏感。

比如从“没有高考,你拼得过富二代吗?”的励志标语中读出“穷二代”和“富二代”的对立,显然是因为我们过度“敏感”。

既然是“励志”,自然要找到励志的模本。

这一标语中,“富二代”只是一个参照的对象,只不过在当下情绪复杂的社会里,“富二代”总是被人戴着有色眼镜看待罢了。

②不能否认,国人总有一种“必须向谁看齐”的心理习惯。

这种习惯表现在:父母教育孩子时会批评孩子不如谁谁谁优秀;老婆数落老公时会唠叨,说他不如谁谁谁有钱;即便别人不要求你了,自己可能还会在心里嘀咕,谁谁谁本来和我一起参加工作的,职位怎么升得那么快?!③这是一个多少让人焦虑的社会,这话说得并不夸张。

在社会公共生活里,众多因素令每个人不得不焦虑。

如果说这些公共生活中的焦虑是无可避免的话,在我们的私生活里,“必须向谁看齐”的社会心理,是不是又促使自己主动投下焦虑的种子,自己给自己下了套?在“必须向谁看齐”的心理阴影下,孩子们焦虑,因为他知道自己成绩没有别人好,才艺没有别人强;成年人焦虑,因为自己房子没有别人多,权力没有别人大。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中考语文现代文阅读汇编上海市说明文阅读12篇(2003—2020)目录植物也“聊天”(2020年) (2)上海是怎么来的(2019年) (3)不可或缺的城市风景——斑马线(2018年) (4)无人机时代正在到来(2017年) (6)面条(2015年) (8)上海交响乐团音乐厅(2014年) (9)中国红为什么这么红(2010年) (10)漫谈桂文化(2009年) (12)城市景观花卉装饰(2009年) (13)深层海水的利用(2008年) (15)中国瓷器(2007年) (17)蒙娜丽莎微笑揭秘(2004年) (18)植物也“聊天”(2020年)①遇到家族亲属,会亲切地打个招呼,还会协调关系避免“窝里斗”;遇到竞争对手,就迅速地威胁警告,并释放毒素抑制对方生长。

②你能想象吗?做出这些反应的是平时看上去仿佛很安静的植物。

在看不见的地下,植物也“聊天”,它们的世界很“热闹”。

③研究发现,乡邻植物可以通过释放化学物质,进行对外交流。

这种由化学物质主导的对外交流,可以改变植物生长的微环境,调节养分供给,甚至影响产量。

以中国南方经常相邻种植的竟然促进相邻的了花生和木薯为例,我们来看它们是怎么交流的。

④木薯先从根部向土壤中释放出氰化物,近的花生接收到这些信号后,就释放相应的乙烯。

在乙烯影响下,花生会主动缩减植株的繁茂程度,优先保证果实的养分供给。

同时,乙烯还能聚集土壤中的有益微生物到花生根部,提高花生对氮、磷等有效养分的吸收率,进而提高花生果实的饱满程度和产量。

⑤此外,植物还可以对外发送物理信号(声信号、点信号等)进行交流。

澳大利亚生物学家的实验证明将罗勒栽种到胡椒附近,胡椒的长势就会变得更好。

即使用塑料布把二者隔开,胡椒依然能保持这种变化,这是植物的声信号在发生作用。

⑥不同植物甚至可以在第三方的帮助下进行交流。

“菟丝子”就是一个热情的“送信使者”,比如当昆虫侵害某植物的时候,该植物就发出抗虫信号,通过菟丝子将信号传输给其他植物,提醒它们戒备,增强抗虫力。

⑦除了进行交流,植物还能通过感知邻居发出的信号来决定是战是和。

如小麦一旦感知到相邻的不同植物达到一定的密度,威胁自己的水分和养分吸收,它就会开始大量分泌一种物质抑制其生长,就像是拿起武器发动战争。

反之,则和。

对水稻的研究进一步证实,有亲缘关系的水稻种植在一起,根系会尽量小心翼翼地避开彼此,最大程度减少竞争,非亲非故的水稻种植在一起则相反,它们的根系会扎得更深,极力侵入和挤压对方的生存空间,抑制对方生长。

科学家用确凿的证据表明,植物也有亲疏观念并具备相应的辨识能力,对内相互协调,对外扩张领土。

⑧科学家通过关注植物的“聊天”,破译植物语言,将适宜合种的植物相邻种植,抑制病虫害,增加植物产量,促进农业生产。

13.第②段的“热闹”在文中的意思是。

(2分)14.本文③─⑥段一次说明的内容是(6分)。

⑴;⑵;⑶。

15.第⑦段中“极力”一词不能删除,为什么?(3分)16.下列对文章的分析和理解,正确的一项是()。

(3分)A.第④段写到花生通过释放氰化物和乙烯与其他植物交流。

B.第⑦段写到不同品种的水稻种植在一起时可以通过产量。

C.标题交代了说明对象,并用拟人手法引起读者阅读兴趣。

D.文章的结尾指明了未来对“植物聊天”全新的研究方向。

17.第⑤段还需要加入下面的例子,请说明理由。

(4分)英国研究人员发现,花朵能发出微弱的电信号,表示已经被采过蜜了。

【参考答案】13.(2分)交流方式多,交流次数频繁14.(6分)⑴植物能通过释放化学物质进行交流⑵植物能通过发出物理信号进行交流⑶植物能通过第三方的帮助进行交流15.(3分)“极力”是用尽一切力量的意思,准确说明相邻而种、非亲缘关系的水稻之间的竞争之激烈,体现说明文语言的准确性。

去则无法准确说明这种竞争程度。

16.(3分)C17.(4分)评分说明:例子概括;指出不同国别;指出不同的物理信号;说明效果。

【答案示例】这个例子写了英国研究人员发现花朵能发出电信号,与澳大利亚生物学家的发现——植物能发出声信号,是不同国家的研究成果,属于两种不同的物理信号,添加后使说明更充分、更科学。

(2020上海)上海是怎么来的(2019年)①一说起“魔都”,大家都知道指的是上海,这座充满魅力的城市是怎么来的呢?②上海位于黄浦江支流---上海浦旁边,当时这一带把河叫作浦。

最早在上海浦附近出现了一个居民点,一般居民点都靠着河,用水比较方便,还利于出行。

随着人口增多,经济发展,需要给这个地方起一个名字,于是就叫上海。

宋朝末年出现上海镇,元朝的时候就建县了,上海地区在开埠之前已是江苏省的一个县。

在漫长的历史进程中,上海这个地方的行政地位逐渐上升。

③到了近现代,地理因素在上海的快速发展中进一步突显出来。

④上海的“江海之会”在世界上可谓独一无二。

哪个江?长江。

哪个海?东海。

黄浦江的出海口连接着长江,长江又与东海交汇。

长江有6300公里,位于世界第三,整个长江流域经由它对上海的经济、文化、社会产生了重要的影响,因为水运曾经是人们赖以生存的主要..运输手段。

通过水路上海可以方便联系到浙江、江苏,靠海又大大加强了对外联系。

⑤同时,上海还处在中国南北之中。

以前,有两种商品在世界贸易中具有重要地位,一是桐油,二是猪鬃。

当时由于没有化学人工合成品,全世界船只防腐蚀涂料主要是用长江流域山区出产的桐油制造的,而中国桐油几乎全部从上海出口。

至于猪鬃,即猪脖子上的可以用来做刷子的毛,都要从迢迢千里之外的产地四川、湖南聚集到上海出口。

⑥独特的区位优势带来了人口的持续增长。

上海刚开埠时总共有50多万人口,到1900年人口突破100万,到解放初户籍人口达到500万,这一速度比历史上巴黎、伦敦的都要快。

人从哪里来?主要靠的是移民。

上海的移民大多来自江苏南部和浙江北部等地区一这些地区是以往一千年间中国经济最发达、文化最繁荣的地方,他们一般文化层次比较高,基本具备良好的市场意识,这也为上海人形成较高的职业道德水准和良好的契约精神莫定了基础。

⑦在这种情况下,上海的文化体现出多元交融、海纳百川的特色,让这座城市充满了魅力。

14.第②段介绍了下列信息:(1)上海成为居民点的原因;(2);(3)。

(4分)15.第④段加点词“主要”能否删去,为什么? (4分)16.第⑤段列举了桐油和猪鬃的例子,对其作用分析最恰当的项是()(4分)A.说明这两种商品的产地都非常偏远难以运输。

B.说明这两种商品在世界贸易上具有重要地位。

C.说明这些商品都必须聚集到上海,然后才能出口。

D.说明上海处于中国南北之中,拥有重要贸易地位。

17.根据上下文,第⑥段不能与第④⑤两段调换位置,请简要说明理由。

(6 分)【参考答案】14. (2)上海名字的由来 (3)上海行政地位的上升15.不能删去。

”主要”是最重要的,表明当时人们还有其他的运输手段,在所有的运输手段中水运是最重要的,删去不能体现说明文用词的准确性。

16. D (4分) C (2分)17.评分说明:概括段意;分析段落间的逻辑关系。

[答案示例④⑤两段说明上海具有“江海之会”、南北之中的区位优势,第⑥段说明移民时上海发展的影响。

文中"独特的区位优势带来了人口的持续增长”一句表明,前者是后者的前提,而④⑤再段又是对第③段内客的具体说明。

这几段检按逻辑顺序说明,所以不能调换。

(2019上海)不可或缺的城市风景——斑马线(2018年)①说起斑马线,我们最熟悉的,由多条相互平行的白实线组成的人行横道线,因kùs ì斑马身上的条纹而被称为斑马线。

②斑马线的起源可以追溯到古罗马时期的“跳石”(见右图)。

当时四轮马车与行人混行引发了许多道路堵塞和交通事故。

于是,人们在马路上砌起凸出路面的“跳石”,行人可以踩着它们穿越马路。

“跳石”成为一种指示行人过街的标识,这就是斑马线的祖先。

1951年10月31日,世界上第一条斑马线在英国诞生。

③最有名的斑马线也在英国。

1969 年,著名的披头士乐队发行了最后一张唱片——《艾比路》,该唱片的封面为四位歌手走在伦敦艾比路的一条斑马线上。

2012 年,艾比路斑马线被英国政府提升到文物地位,成为伦敦的文化地标。

④斑马线像是拦腰搭在道路上的白色飘带,看似简单朴素,却不是随意画出来的。

按照设置规范,斑马线最小宽度为3米,可以根据行人流量以1米为一级予以加宽,行人越多的地方斑马线越宽。

构成斑马线的白色平行粗实线的线宽为40~45厘米,两条平行粗实线之间的距离为60~80厘米。

在什么情况下需要设置斑马线呢?一是未设置人行过街设施的路口,二是行人横过道路较为集中的路段。

⑤作为城市交通生态中的一个重要标识,斑马线在指引车辆和行人有序通行、保护行人安全方面具有重要的作用。

在漫漫车流中,法律赋予了斑马线上行人优先的路权,机动车临近时须减速避让,遇到行人正在通过时还应停车让行。

斑马线作用的发挥,需要机动车尊重行人的路权,也需要行人珍惜自己的权利,两者缺一不可。

⑥然而,现状并不令人乐观。

由于机动车和行人互争斑马线,致使斑马线成为交通事故的多发地。

据统计,我国近三年发生在斑马线上的交通事故多达1.4万起,致死人数高达3898人。

机动车未按规定让行,行人在斑马线上“散步”等是导致事故的主要原因。

⑦现在,为了提高斑马线的醒目程度,更好地发挥其作用,有的城市在斑马线色彩搭配和视觉效果等方面进行了大胆尝试,如彩色斑马线、3D立体斑马线等感谢关注“沈姐的语文课堂”微信公众号。

随着手机的普及,“低头族”看手机过马路成为新的安全隐患,为此有的城市推出了闪灯斑马线——在斑马线上安装多条醒目的灯带,斑马线在灯带的映照下与路口的信号灯同步变换颜色,为“低头族”过马路提供有效的警示。

⑧斑马线是城市中一道不可或缺的风景。

唯有守法守序,才是对这道风景的最好守护——这,需要每一个人的努力。

14.根据拼音写汉字。

(2分)kù sì15.下列对第④段内容的理解,正确的一项是(3分)A.斑马线的宽度根据规范不应超过4米。

B.构成斑马线的白色粗实线须平行排列。

C.斑马线的宽度与人流量无关。

D.所有的路口都应设置斑马线。

16. 依据文本内容,摘录相关信息并作概括,完成下表。

(8分)17.第⑥段画线句运用了列数字的说明方法,作用是。

(3分)18.文中提到,有的城市对斑马线设置进行了大胆尝试,你是否认同?请结合文本内容简述理由。

(4分)【参考答案】14.(2分)酷似15.(3分)B16.(8分)⑴古罗马时期的“跳石”(2分)⑵最有名的斑马线是(英国伦敦)艾比路斑马线(2分)⑶保护行人安全(2分)⑷斑马线的作用(2分)17.(3分)具体说明近三年来,我国发生在斑马线上的交通事故之多,后果之严重(2分),强调了重视斑马线作用的重要性(1分)。