从桂枝汤一方看《伤寒论》辨证论治思想

治发汗多心悸--桂枝甘草汤--读《伤寒论》第64条

治发汗多⼼悸--桂枝⽢草汤--读《伤寒论》第64条 原⽂64:发汗过多,其⼈叉⼿⾃冒⼼,⼼下悸,欲得按者,桂枝⽢草汤主之。

桂枝⽢草汤:

桂枝四两(去⽪),⽢草⼆两(炙)

上⼆味,以⽔三升,煮取⼀升,去滓,顿服。

胡希恕讲解:夺汗者亡⾎,发汗过多,⾎不⾜以养⼼则悸,汗多出于上体部,上下体液骤然失调,导致急剧的⽓上冲出现,此时患者不得不交叉其⼿按冒于⼼部,抵制其⼼下的冲悸,对于这种情况,宜⽤桂枝⽢草汤来治。

本条提⽰发汗过多,因致剧烈⽓冲⼼悸的证治。

前15条有下之后,其⽓上冲者,可与桂枝汤的论述,后第65、67、117等条有“发汗后,其⼈脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝⽢草⼤枣汤主之”、“若吐、若下后,⼼下逆满,⽓上冲胸,起则头眩,茯苓桂枝⽩术⽢草汤主之”。

“⽓从少腹上冲者……与桂枝加桂汤”的论述,都是在强调⾗桂枝的适应证,这便是,桂枝适⽤于不论是汗、吐、下等各种误治造成的津液⼤伤,⽓上冲是重要的特征。

⽽⼀些⼈误于桂枝⾟温发汗,认为津伤后阴虚不能再⽤桂枝,因⽽不会⽤桂枝,甚则不能真正理解《伤寒论》。

本⽅为桂枝汤的简化⽅,虽解外作⽤较逊于原⽅,但加重⼆物的⽤量,降冲镇悸⽽缓急迫,则⼜远⾮原⽅所及。

备注:

1、凡因虚⽽⽓上冲者,桂枝均为主药。

2、所谓⽓上冲者,其实就是汗、吐、下等各种误治造成的津液⼤伤。

3、桂枝⽢草汤的主要作⽤是降冲镇悸。

4、此仍是复轴⾏轮之法,桂枝、⽢草均是扶阳补中之药。

《伤寒论》八纲辨证量化思维的方证解析

an d S yn dr om e o n Tr e at i s e on Fe br i l e Di s e a s e s

这 4个方 面来探析仲景 辨证 的量化思维 , 理 解其 所蕴含的辨证论治的精准化和规 范化 内涵, 以期 对临床 实践有所启示。

F a n D o n g d o n g , Z h e n g F e n g j i e

( C o l l e g e o fB a s i c Me d w a l S c i e n c e , B e i j i n g U n i v e r s i t y fC o h i n e s e Me d i c i n e , B e i j i n g 1 0 0 0 2 9 , C h i n a )

W ORL D C HI NE S E MED I CI N E J a n u a r y 2 0 1 7, Vo 1 . 1 2, NO . 1

《 伤 寒 论》 八 纲 辨证 量 化 思 维 的方 证 解 析

范东东 郑丰 杰

( 北 京 中 医药 大 学 基 础 医学 院 , 北京 , 1 0 0 0 2 9 )

t i o n, c o l d a n d h e a t , d e f i c i e n c y a n d e x c e s s f o r d i s e a s e n a t u r e, s y mp t o m a n d s i g n f o r d i s e a s e t r e n d, p u l s e a n d s y n d r o me f o r p r o g n o s i s . T h e r e a f t e r , h i s i n t e n t i o n f o r q u a n t i t a t i v e me t h o d a n d s t a n d a r d i z a t i o n or f s y n d r o me d i f f e r e n t i a t i o n W a S u n d e r s t o o d f o r b e t t e r c l i n i c a l

略论《伤寒论》辨证论治的法则

略论《伤寒论》辨证论治的法则摘要】《伤寒论》在《内经》、《素问》等基础上创立了理、法、方、药齐全的辩证论治体系。

本文从八纲辨证;扶正祛邪,因势利导;组方严谨,疗效精专;预防性医疗阻断法;试探疗法等方面进行分析、阐述,使得对《伤寒论》有了更深的理解。

【关键词】伤寒论辩证论治《伤寒论》的基本精神,代表祖国医学理论体系中的朴素唯物论和自发的辩证法。

理、法、方、药是指导临床的规范,辨证论治是中医的特色。

如何辩证?是书概括六经、八纲、经络、气化为辨证论治的大法。

兹将我们从事《伤寒论》学习、教学、临床的肤浅体会,不揣愚昧,简述于后,不当之处,恳求指正。

一、六经病变,辨在八纲《伤寒论》是根据什么原则,把看似一大堆杂乱无章的症状、体征有条有理地联系起来,形成一个个证候?仲景以高度的概括以阴阳为纲,以表里寒热虚实为辨,他以三阳经统属六腑,三阴经统属五脏,以反映脏腑、气化的生理、病理的变化活动,来表示人体抗病能力的强弱,病势的进退缓急,正邪相争的情况等,从而判断病变的部位、寒热的趋向、正邪的盛衰、阴病阳病等等,作为辨证论治的理论根据。

具体的说,凡属风寒初袭于表,反映出来的经气不利,营卫功能失调的证候,即:“脉浮头项强痛而恶寒”,便是太阳病;若外邪由表入里,反映出来“胃家实”,便是阳明病;若病邪分争于胁下,反映出来的少阳枢机不利的证候,便是少阳病。

至于三阴经的病证,主要表现为阴盛阳衰,抗病力弱,正气虚弱,邪气深入的特征。

如太阴病反映出来的“腹满而吐,食不下,自利益甚”,脾的虚寒证;少阴病反映出来的心肾功能衰竭,精神俱虚的“脉微细但欲寐”证;厥阴病反映出来的阴极阳复的寒热错杂,厥热胜复证。

这些六经的病证不是固定不变的,所以始终贯穿着八纲辩证的基本内容。

阴阳是辩证的总纲,有关阴阳辩证的原文,如论中第七条“病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也”。

前者表示机体健壮,正气充沛,抗病力强,当外邪入侵,正气积极与邪相争,所以发热恶寒同时并发,故“发于阳也”,后者表示正气不足,抗病力弱,外邪侵入不能及时与邪相争,所以无热恶寒,发于阴。

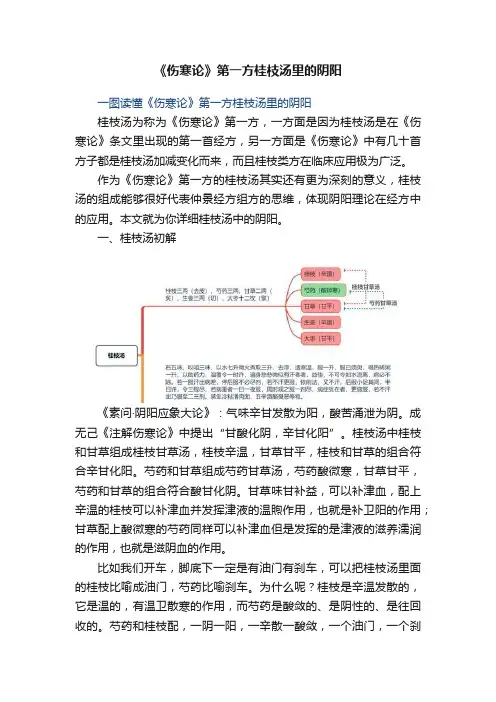

《伤寒论》第一方桂枝汤里的阴阳

《伤寒论》第一方桂枝汤里的阴阳一图读懂《伤寒论》第一方桂枝汤里的阴阳桂枝汤为称为《伤寒论》第一方,一方面是因为桂枝汤是在《伤寒论》条文里出现的第一首经方,另一方面是《伤寒论》中有几十首方子都是桂枝汤加减变化而来,而且桂枝类方在临床应用极为广泛。

作为《伤寒论》第一方的桂枝汤其实还有更为深刻的意义,桂枝汤的组成能够很好代表仲景经方组方的思维,体现阴阳理论在经方中的应用。

本文就为你详细桂枝汤中的阴阳。

一、桂枝汤初解《素问·阴阳应象大论》:气味辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。

成无己《注解伤寒论》中提出“甘酸化阴,辛甘化阳”。

桂枝汤中桂枝和甘草组成桂枝甘草汤,桂枝辛温,甘草甘平,桂枝和甘草的组合符合辛甘化阳。

芍药和甘草组成芍药甘草汤,芍药酸微寒,甘草甘平,芍药和甘草的组合符合酸甘化阴。

甘草味甘补益,可以补津血,配上辛温的桂枝可以补津血并发挥津液的温煦作用,也就是补卫阳的作用;甘草配上酸微寒的芍药同样可以补津血但是发挥的是津液的滋养濡润的作用,也就是滋阴血的作用。

比如我们开车,脚底下一定是有油门有刹车,可以把桂枝汤里面的桂枝比喻成油门,芍药比喻刹车。

为什么呢?桂枝是辛温发散的,它是温的,有温卫散寒的作用,而芍药是酸敛的、是阴性的、是往回收的。

芍药和桂枝配,一阴一阳,一辛散一酸敛,一个油门,一个刹车,它们两个正好是配对儿的,如果说把芍药去掉,单用桂枝可能就发散的过了,汗出过多了,或者是说过于阳热了,偏性太大了。

太阳中风病机:太阳病(表寒)+中风(里位津血不足+表上津血不足)桂枝汤方解:桂枝辛温发散表寒,生姜辛温助桂枝发散表寒;芍药酸微寒配甘草、生姜、大枣补益津血。

同时芍药与桂枝配伍互为阴阳,调和营卫,防止桂枝辛散太过。

打一个比喻,辛温的桂枝如同团队的将领在前线杀敌(表寒),芍药如同团队的军师补益津血的同时牵制桂枝辛温太过耗伤正气和津血,生姜如同副将辅助桂枝在前方杀敌,生姜、甘草、大枣组成团队的粮草大营,补益津血为团队提供供给保障团队取得战役的胜利。

桂枝汤:《伤寒论》第一首方,调和营卫,温中补虚,滋壮气血!

桂枝汤:《伤寒论》第一首方,调和营卫,温中补虚,滋壮气血!谈桂枝汤,常使人首先联想到的,便是桂枝汤所主治的太阳中风证。

殊不知桂枝汤的解表之功,仅仅是其众多功用之一,桂枝汤更为广泛、更为重要的作用,却因之而没有得到应有的重视和研究,实为憾叹。

论桂枝汤《伤寒论》向被中医界誉为方书之祖,而桂枝汤又是《伤寒论》的第一首方,因此可以说桂枝汤是中医在理、法、方、药辨证论治理论体系指导下应用的第一方。

谈桂枝汤,常使人首先联想到的,便是桂枝汤所主治的太阳中风证,《方剂学》又将其纳入辛温解表之方,特别是对于初学中医之人,这种印象尤深。

殊不知桂枝汤的解表之功,仅仅是其众多功用之一,桂枝汤更为广泛、更为重要的作用,却因之而没有得到应有的重视和研究,实为憾叹。

鉴于此,笔者以《伤寒论》和《金匮要略》为依据,谈谈仲景对桂枝汤之用,欲求有所启蒙。

1、桂枝汤用于解表时是解肌剂,不是发汗剂。

在《伤寒论》中,用桂枝汤解表的条文共21条见(第12、13、15、24、25、42、44、45、53、54、56、57、91、95、164、234、240、276、372、387诸条、还有下篇第6条)若仔细读之,便可省悟到,仲景用桂枝汤解表时,在服药方法上有其特殊的要求:一要求“服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力”;二要求“温覆令一时许”(适当地加盖衣被,约二小时左右),如此而欲达“遍身漐漐,微似有汗”之目的。

诸如《金匮要略》中治柔痉的瓜蒌桂枝汤、治黄汗病的桂枝加黄芪汤等方,皆有如此要求。

桂枝汤用于解表时在服药方法上之所以有这种特殊要求,是因为桂枝汤原本不是一个发汗剂,而是一个解肌剂。

解肌与发汗不同。

发汗是通过药力的向外开散、透达、泄越发散之功使皮毛、腠理、魄门得以开泄,外邪随汗出而解,如麻黄汤。

解肌是通过药力,使在表的营卫得以调和,肌腠得以疏解,邪随汗出而去。

解肌和发汗同中有异,二者不可混为一谈,这不只是一个概念问题,同时也直接关系到如何正确认识和使用桂枝汤。

中医经典《伤寒论》第一方——桂枝汤,伤风感冒的你必看!

中医经典《伤寒论》第一方——桂枝汤,伤风感冒的你必看!本期导读伤风感冒了,脏腑辨证叫「风邪犯肺」,六经辨证叫「太阳中风」,八纲辨证叫「表虚」,病因辨证叫「风证」,但它们都会用到一个经典方剂,那就是桂枝汤。

作者:潘毅一、风的本性:轻扬开泄,易袭阳位自然界的风,是空气的吹布流行。

风之所到,无孔不入,它所侵掠,多以草木树梢之动为表征。

取这些象,那么,风邪就具有升发、向上、向外、开泄的特性。

既然具有打开、向外的特点,所以风邪就易使人体腠理疏松而开张,而出现以下症状:1.腠理开张,就容易汗出;2.汗出则腠理更疏而恶风;3.风邪袭表,正气趋表抗邪,正邪相争于表则容易发热。

但汗出则热易外泄,所以它的热一般不高;4.风袭阳位,常伤及人体上部、属阳的经络和肌表,所以常见头项痛,眩晕,肩背、上肢疼痛等;5.五脏之中,肺位最高,属于阳位,所以伤于风者,易见咳嗽,喉痒,或遇气流入肺即咳(这也是风象),鼻塞,流涕,喷嚏等肺系统症状。

所以,《素问·太阴阳明论》说:「伤于风者,上先受之。

」正邪相争于表,所以脉浮;腠理疏松,所以脉不紧张而见和缓。

我们把刚才解释过的症状重新列一遍:汗出,恶风,发热,头项痛,眩晕,肩背、上肢疼痛,咳嗽,喉痒,或遇气流入肺即咳,鼻塞,流涕,喷嚏,脉浮缓。

这就是六经辨证中的「太阳中风证」,就是太阳经被风邪所中。

八纲辨证将它称为「表虚证」,因为汗出则气易外散,同时因为血汗同源,血也易耗,气血皆易损,所以说虚;脏腑辨证是「风邪犯肺」;病因辨证叫「风淫证候」。

虽然所用辨证方法不同,证的名称不一,但本质不变,都是以风邪袭于阳位,卫阳不能外固,营阴不得内守为病机(这里说的营阴,一般是指汗液)。

只不过是六经辨证重经络,八纲辨证重表里,脏腑辨证重脏腑,病因辨证重病邪而已。

治疗用的方,大家都一样——桂枝汤主之。

二、《伤寒论》第一方:桂枝汤桂枝汤的组成:桂枝,芍药,生姜,大枣,甘草,就这五味药。

风性袭表,当以袪风为首要。

《伤寒论》中桂枝类方的方义

《伤寒论》中桂枝类方的方义《伤寒论》中的桂枝汤类方,仅只有19味药,而演变为20余方,可见仲景组方的原则性和灵活性。

通过桂枝汤类方的讨论,可以进一步体现“辨证施治”的特点。

现就桂枝汤类方的若干问题,作一粗略的归纳和探讨。

一、桂枝汤概说桂枝汤方是由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣五味药所组成。

论其性味,桂枝性温味辛甘,芍药性微寒味苦酸,甘草炙用性微温味甘,生姜性温味辛,大枣性微温味甘,诸药合用具有辛甘苦酸四味,是调和营卫、滋阴和阳的良方。

论其组织,桂枝汤是由两队药所组成,桂枝配甘草入生姜,辛甘温养阳气,亦即辛甘化阳之意;芍药伍甘草入大枣,酸甘滋养阴血,亦即酸甘化阴之义。

柯韵伯说“此为仲景群方之魁,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方。

二、桂枝汤证的本征桂枝汤证的本证,即是太阳表虚证。

《伤寒论》说:“太阳中风……啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

”又说:“太阳病,头痛发热,汗出恶风者,桂枝汤主之。

”再结合“太阳病,发热汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

”等原文综合来看,桂枝汤证必须具备头痛、发热、恶风寒、自汗出、脉浮缓、舌苔薄白等主症。

因为太阳主一身之表,风寒之邪客于肌表,在表之卫气不固,内外合因,邪正交争于体表,营卫不和,脏无他病。

所以,发热自汗出、恶风、脉浮缓是桂枝汤证的辨证要点,也是区别于表实证的鉴别之处。

三、桂枝汤的兼证桂枝汤证的兼症,内容繁多,牵涉面广,在《伤寒论》中占有极为重要的位置。

兹分述于后。

(一)兼项强症太阳的经腧部位为寒邪所束,经气不舒,表现为“项背强几几,反汗出恶风”,用桂枝汤解肌,加葛根以散经腧之邪。

此即论中“太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之”的意思。

这与表实无汗之“项背强几几”比较,一者有汗,一者无汗,有表实与表虚之别。

临床用本方治“落枕”,疗效甚捷,亦有经年项部不适者用之亦验。

近年用本方加生黄芪、姜黄、秦艽之类,治疗颈椎增生症,亦能改善症状,获得疗效。

张锡纯《伤寒论讲义》桂枝汤

张锡纯《伤寒论讲义》桂枝汤太阳病桂枝汤证属性:病名伤寒,而太阳篇之开端,实中风、伤寒、风温并列,盖寒气多随风至,是中风者伤寒之诱起也。

无论中风、伤寒,入阳明后皆化为温,是温病者伤寒之归宿也。

惟其初得之时,中风、伤寒、温病,当分三种治法耳。

为中风为伤寒之诱起,是以太阳篇开始之第一方为桂枝汤,其方原为治中风而设也。

《伤寒论》原文∶太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者(缓脉与迟脉不同,脉搏以一息四至为准,脉迟者不足四至,若缓脉则至数不改似有懒动之意),名为中风。

《伤寒论》原文∶太阳中风,阳浮而阴弱(脉法关前为阳,关后为阴,其浮脉见于关前,弱脉见于关后,浮者着手即得,弱者不任重按)。

阳浮者热自发,阴弱者汗自出,啬啬恶寒(单弱不胜寒之意),淅淅恶风(为风所伤恒畏风声之意),翕翕发热(其热蕴而不散之意),鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

【桂枝汤方】桂枝三两去皮,芍药三两,炙甘草二两,生姜三两,大枣十二枚擘。

上五味咀,以水七升微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服须臾,啜热稀粥一升余以助药力,温复令一时许,遍体微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。

若一服汗出病瘥(愈也),停后服,不必尽剂;若不汗,更服根据前法;又不汗,后服小促其间,半日许,令三服尽;若病重者,一日一夜服,周时观之;服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出者乃服至二三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

人之营卫皆在太阳部位,卫主皮毛,皮毛之内有白膜一层名为腠理,腠理之内遍布微丝血管即营也。

其人若卫气充盛,可为周身之外围,即受风不能深入(此受风,不可名为中风),其人恒多汗闭不出,迨其卫气流通,其风自去,原可不药而愈也。

至桂枝汤所主之证,乃卫气虚弱,不能护卫其营分,外感之风直透卫而入营,其营为风邪所伤,又乏卫之保护,是以易于出汗。

其发热者,因营分中之微丝血管原有自心传来之热,而有风以扰之,则更激发其热也。

其恶风者,因卫虚无御风之力,而病之起点又由于风也。

从《伤寒论》看桂枝汤

从《伤寒论》看桂枝汤桂枝汤出自东汉张仲景的《伤寒杂病论》,因配伍精妙、疗效确切、应用广泛,被后世誉为“群方之祖”,亦称“经方第一方”。

方剂解析桂枝汤仅由桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草五味药组成。

方中桂枝辛温,解肌祛风,通调营卫;芍药味酸微寒,敛阴和营,活血通脉;桂枝与芍药相配,一辛一酸,一散一收,向外发散,向内收敛。

炙甘草味甘,补脾益气,调和诸药;桂枝、芍药与炙甘草配伍,辛甘化阳、酸甘化阴,外可调和营卫、祛风除邪,内可调和阴阳。

生姜味辛性温,开腠解表,和降胃气,温中止呕;大枣甘温,益气补中,养血润液;生姜味辛入胃,大枣、炙甘草味甘入脾,辛甘化阳可和营卫、调脾胃;生姜、大枣、炙甘草三药合用,调脾胃、治中州。

本方虽小,却包含另外两个经方:桂枝、炙甘草相合,组成桂枝甘草汤,辛甘化阳,能温通心阳,生阳化气,治疗心阳不足之心悸;芍药、甘草相配,组成芍药甘草汤,酸甘化阴,疏络益阴,补阴不滋腻,主治津液受损、阴血不足、筋脉失濡所致诸证。

经方的使用应根据患者病情需要灵活加减,张仲景在《伤寒论》中已有明确垂范:①药量比例变化。

如条文第117条增加桂枝的用量而成治疗奔豚气之桂枝加桂汤;第279条增加芍药的用量而成治疗太阴腹痛之桂枝加芍药汤。

②药味、药量增减。

如条文第21条去芍药变成桂枝去芍药汤,治太阳病下之后脉促、胸满者;增加芍药用量,并加大黄而成表里双解之桂枝加大黄汤;以及增加生姜、芍药用量,再加人参而成治疗血虚外感之桂枝新加汤等。

原方应用桂枝汤在《伤寒论》中的应用主要有四个方面:1.主治太阳中风证。

原文第2条“太阳病,发热、汗出、恶风、脉缓者,名为中风”,第12条“太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之”,这两条原文说明发热、汗出、恶风、脉浮缓为桂枝汤证的常症、常脉。

而第13条“太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之”,可见头痛、发热、汗出、恶风、脉浮为桂枝汤证的主症、主脉,对比前两条原文可知临床上患者的证与候常有不齐,故临床只要见桂枝汤主证即可使用桂枝汤,不必要求症候齐全。

《伤寒论》中桂枝汤的应用和辩证药点

桂枝汤/(桂甘+姜芍枣)【方剂组成】桂枝9 克,芍药9 克,甘草(炙)6 克,生姜(切)9 克,大枣(擘)4 枚,【用法】水煎温服。

服已须臾,食热稀粥一碗,以助药力,同时盖以棉被令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流漓,病必不除。

若一服汗出病瘥,停后服。

若不汗更服依前法。

若病重者,一日一夜服,周时观之,病证犹在者,更作服。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【方解】桂枝、生姜均属辛温发汗药,但桂枝降气冲,生姜治呕逆,可见二药都有下达性能,升发之力不强,虽合用之,不至大汗。

并且二者均有健胃作用,更伍以大枣、甘草纯甘之品,益胃而滋津液。

芍药微寒而敛,既用以制桂姜的辛散,又用以助枣草的滋津。

尤其药后少食稀粥,更有益精祛邪之妙。

所以本方既是发汗解热汤剂,又是安中养液方药,也就是后世医家所谓的“甘温除热。

”甘温除热之热不是一般的热,是胃气不振,津血有伤所致之热。

有关汗出身热的机理,《内经》有类似的论述。

如《素问·评热病论》曰:“有病温者,汗出辄复热而脉躁疾,不为汗衰,狂言不能食,病名为何?岐伯对曰:病名阴阳交,交者死也。

帝曰:愿闻其说。

岐伯曰:人所以汗出者,皆生于谷,谷生于精。

今邪气交争于骨肉而得汗者,是邪却而精胜也。

精胜则当能食而不复热,复热者,邪气也。

汗者,精气也,今汗出而辄复热者,是邪胜也。

不能食者。

精无俾也”。

这里主要是说:汗出身热是邪气盛,精气虚。

汗出为精液外溢,此时邪乘虚入于肌表。

正气为阳,邪气为阴,正气与邪气交争于肌表故称阴阳交。

此时精气流于外,邪气入于里,故病死。

桂枝汤证虽不全同于《内经》所说的阴阳交之证,但正邪交争于肌表,汗出身热的病机是相同的。

桂枝汤的主要性能是甘温健胃,通过调和营卫使精气胜而表固,邪气不再入侵,故使汗止而热除。

也即甘温除热的道理。

【仲景对本方证的论述】《伤寒论》第12 条:太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

从桂枝汤一方看《伤寒论》辨证论治思想

(1.天津中医药大学天津300193;2.天津中医药大学第一附属医院天津300193)【摘要】辨证论治思想滥觞于《黄帝内经》时期,在东汉张仲景所著《伤寒论》

中得到极大弘扬和发展,对后世中医学临床具有明确指导意义。

其中单是桂枝汤

一方就可广泛应用于多种具有相似证候而表现不同的疾病,均取得令人满意的疗效,这是中医学灵活运用的辨证思想成果的完美体现。

本文以《伤寒论》经典理

论结合临床应用,旨在与广大中医同好共同探讨桂枝汤对于中医学辨证论治思想

的体现。

【关键词】辨证论治;《伤寒论》;桂枝汤【中图分类号】R267【文

献标识码】A【文章编号】1004-7484(2019)08-0208-01

“证”这一中医学概念,指的是疾病发生发展过程中某一阶段或某一类型的病理概括,东汉张仲景《伤寒论》倡导辨证论治思想,历来被称为“方书之祖”,为后世医学

研究者提供了明确的辨证思路。

临床诊疗过程中很少有患者按照医籍中的论述发病,所以这就要求医生能够辨证论治,分析疾病的内在机理,透过现象看穿本质,用药精简,力求达到直捣黄龙之效。

1 辨证论治思想概述中医学的指导思想包括“整体观念”、“辨证论治”、“三因制宜”三大方面,这三点对于中医学的研究和发

展是如同三驾马车鼎足而行般的存在,因此也被历朝历代中医学研究者奉为圭臬。

《伤寒论》作为中医古籍中不可或缺的一部著作,大力倡导了辨证论治思想,认

为人体受邪致病皆犯于六经,提出六经分为太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、

少阴经和厥阴经,并指出六经分别代表人体的表里层次,外邪由表入里或直中某

一经而引起的三阴三阳病证又均有不同的表现,大大丰富了《黄帝内经》中六经

学说的概念,根据六经病证的病因病机我们又可以采用相同或不同的治法对证治疗,例如太阳中风证所使用的桂枝汤、少阳半表半里证采用的小柴胡汤等、太阴

病证宜以四逆辈为底方灵活运用,而不是单单根据所感疾病的类型及表现盲目用药,提出了临床辩证的思路,为我们在中医的学习指明了方向,为临床工作奠定

了基础。

2 以桂枝汤为例论述辨证论治思想《伤寒论》中的桂枝汤被公认为天下

第一方,素来具有“仲景群芳之冠”的美称。

柯琴《伤寒来苏集》评价桂枝汤为“滋

阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方也。

凡头痛发热,恶风恶寒,其脉浮而弱,

汗自出者,不拘何经,不伦中风、伤寒、杂病,咸得用此发汗;若妄汗、妄下,

而表不解者,仍当用此解肌。

如所云头痛、发热、恶寒、恶风、鼻鸣干呕等病,

但见一证即是,不必悉具,惟以脉弱自汗为主耳。

”可见桂枝汤在历朝医家的认识中均占有举足轻重的分量。

《伤寒论》所记载的113方中,仅桂枝这一味药就出

现了41次,其中以桂枝汤为基础方加减的方药达29方,其重要程度可见一斑。

桂枝汤原方中仅用桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣,可将五味药分为阴阳两类,

生姜、桂枝为阳,芍药、大枣为阴,炙甘草兼顾阴阳,既有生姜与炙甘草酸甘化阳,又兼顾桂枝配芍药以酸甘化阴,五药共奏调和阴阳之功,阴阳调则荣卫和,

而以桂枝汤为基础方进行的多种加减又可灵活应用于六经多种疾病的治疗中,真

可谓力专用宏。

另外原方中尤其强调了桂枝汤的服用方法,创造性的提出了服药

后饮热粥发汗的说法,以助营卫相调和,并且强调中病即止,防止过汗损伤阳气,处处体现了伤寒学派顾护阳气的思想。

本文总结桂枝汤临床应用如下:(1)太

阳中风证太阳中风证为桂枝汤的主证,在《伤寒论》原文中记载的表现可总结为:恶寒发热,鼻鸣干呕、头痛、汗出,脉浮缓。

仲景原文中将太阳中风证的病机概

括为“荣弱卫强”,外来风邪与卫气相搏,卫气不固则腠理失司,风性走窜,侵袭

营阴使其不得内守故而汗出,汗出致腠理疏松,不敌风邪所以畏寒明显。

在临床

中桂枝汤大多用于体虚感冒或多经同病时与其他方药加减运用。

(2)发热自汗证据《伤寒论》原文54条记载:患者“脏无他病,时发热自汗出,而不愈”,由此可见,患者脏腑无病,里气尚和,仅有发热汗出的症状,之所以出现这种情况必责之于营卫不和,卫气失守而腠理开阖失司,营阴外泄则发热汗出,虽没有太阳中风证头痛、恶寒的表现,故仍需要用桂枝汤以调和营卫为法。

时至今日,在临床中仍不乏使用桂枝汤治疗自汗的案例,王伦祥[1]利用桂枝汤加减治疗表虚不固型寒证取得满意疗效;李宝玲等[2]运用桂枝汤治疗多例中风后半身自汗以及长期汗出,疗效明显。

刘渡舟《伤寒论通俗讲话》中亦有以桂枝汤原方治疗发热汗出病案效果明显的记载。

(3)他经兼表证《伤寒论》中多次提及他经疾病兼表证或疾病后期以桂枝汤调和营卫的用法。

如原文第276条的太阴兼表证,决定性因素是象征表证的浮脉,所以用桂枝汤先解表后温里;原文第240条论述的阳明兼表证,临床可见烦热汗出,日晡发热等属于阳明里证的表现,据其脉象的不同分别应用承气汤及桂枝汤以攻下或发表;《伤寒论》中叙述的霍乱病主要表现为吐泻,属于湿霍乱的范畴,原文第387条提出霍乱病里气调和后用桂枝汤调和营卫达到“和解其外”的功效。

(4)其他:如慢性荨麻疹《伤寒论通俗讲话》中将慢性荨麻疹的病机解释为风邪稽留、营卫不和,虽然只见汗出恶风、脉浮缓,但用桂枝汤仍可取得明显疗效。

现代医学中亦将桂枝汤广泛应用于慢性荨麻疹的治疗。

吴现超[3]利用桂枝汤联合西药氯雷他定片治疗慢性特发性荨麻疹,有效率达86.36%,刘国庆[4]运用桂枝汤加减治疗慢性荨麻疹,较对照组采用马来酸氯苯那敏联合雷尼替丁联合西替利嗪取得明显优势;另外临床众多应用桂枝汤联合玉屏风散治疗慢性荨麻疹疗效良好,陈宝钦[5]运用玉屏风散合桂枝汤加减治疗慢性荨麻疹,总有效率明显优于西药治疗对照组。

总结:《伤寒论》历经千百年间战乱、亡佚流传至今,为无数医家提供了医法要妙。

前文所述疾病与单一的太阳中风证不具有完全相同的表现,但究其病机均越不过仲祖提出的“荣弱卫强”这一简明扼要的概括。

这也恰好符合了《伤寒论》中大力提倡的辨证论治思想,反对了专病专方的固有说法,是中医临床中辩证治疗、异病同治的典型代表,为我们临床工作提供了灵活的诊疗思路,为临床实践夯实基础。

参考文献 [1]王伦祥.桂枝汤治疗汗证的研究[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(29):148. [2]汤艳霞,刘亚芳,冀旭艳,李宝玲.李宝玲主任医师运用桂枝汤类方治疗自汗验案举隅[J].光明中

医,2018,33(07):1025-1027. [3]吴现超.桂枝汤加减联合常规西药对慢性特发性荨麻疹的疗效分析[J].皮肤病与性病,2019,41(02):244-245. [4]刘国庆.桂枝汤加减治疗慢性荨麻疹的疗效并分析其用药安全性[J].临床医药文献电子杂

志,2019,6(21):169+171. [5]陈宝钦.桂枝汤合玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].实用中医药杂志,2019,35(06):657-658.。