实验3.1血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素血液凝固的奇妙旅程嘿,朋友们!今天咱们聊聊那个让人既好奇又有点小紧张的话题——血液凝固。

这可是个超级有趣的科学现象哦!想象一下,当一个不小心被划破皮肤的小伤口出现时,会发生什么呢?别急,让我来给你们娓娓道来。

首先得说说“血液凝固”是怎么回事儿。

简单来说,就是当血管受伤的时候,身体会启动一套精密的机制,让血块在伤口处形成,防止更多的血液流失。

这个过程可不简单,得经过好一番“战斗”。

说起“战斗”,咱们得提提血小板。

这些小小的战士可是血液凝固的主力。

它们一看到伤口,就立刻聚集起来,形成一个个“士兵”,准备保卫我们的血管。

而那些“士兵”呢,它们就像超级英雄一样,把破损的血管缝合起来,防止血液继续流失。

接下来是凝血因子大显身手的时候了。

这些因子就像是指挥官,指挥着血小板和纤维蛋白一起行动。

它们把破损的血管口封住,不让血液再流出去。

这个过程可真是不容易,得靠各种“武器”才能完成。

不过,这可不是件容易的事。

你知道吗?在血液凝固的过程中,温度也是个关键因素。

如果环境太冷或者太热,都不利于血液凝固。

所以啊,我们平时要注意保暖,千万别让体温太高或太低影响血液循环。

除了温度,还有别的小东西会影响血液凝固。

比如说,有些药物可能会让血液凝固变慢,比如阿司匹林。

而有些食物,比如大蒜、生姜,吃了之后血液凝固的速度可能会变快一些。

不过别担心,这些都是正常的生理反应,不会影响我们健康。

当然了,血液凝固的过程也不是一帆风顺的。

有时候,它也会闹点小脾气,比如在伤口比较大或者有感染的情况下,血液凝固可能就会出问题。

这时候,医生们就得想办法帮忙了,比如用抗生素来治疗感染,或者用止血药来控制出血。

好了,关于血液凝固这个话题就聊到这里吧。

血液凝固可是个神奇的过程,它让我们的身体能够应对各种紧急情况。

虽然有时候它会出错,但只要我们注意保持健康的生活方式,就能减少这种“错误”发生的概率。

下次遇到小伤口时,记得及时处理哦!我想说,血液凝固虽然是个复杂的过程,但它也是我们身体自我保护的重要手段。

【实验研究报告】血液凝固及其影响因素

实验五:血液凝固及其影响因素实验人:同组人:【实验目的】1.学习血液凝固的基本过程2.了解加速或延缓血液凝固的一些因素【实验原理】血液凝固是一个酶的有限水解激活过程,在此过程中有多种凝血因子参与。

根据凝血过程起动时激活因子来源不同,可将血液凝固分为内源性激活途径和外源性激活途径。

内源性激活途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性激活途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的激活过程。

【实验材料和用具】家兔清洁小试管7个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒液状石蜡、肝素、草酸钾1~2mg、脑匀浆液0.1ml、生理盐水【实验过程】1、动物麻醉及颈部手术(此部由助教老师操作)取一只动物,称重。

按1g/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与角膜反射的变化。

动物麻醉后背位固定于兔手术台上。

剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm的皮肤切口。

分离皮下组织及肌肉。

2、颈总动脉插管(此部由助教老师操作)在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。

在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。

用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。

取血时将动脉夹松开即可。

3、血液凝固的加速和延缓观察1.打开兔颈总动脉夹,血液从动脉插管流出,弃去第一份1mL动脉血后,向每个试管中注入1mL兔动脉血,并摇匀。

2.自血液流出动脉插管开始计时。

除第1管外,其他各管每隔15秒钟将试管倾斜一次,观察液面是否倾斜即血液是否流动,直到试管内血液不再流动为止,记录凝血时间。

3.当第2管已经凝固时,再倾斜第1管看血液是否凝固,若尚未凝固则按上述方法每隔15秒钟倾斜一次,直到血液凝固为止,记录凝血时间,即为该兔血的凝固时间。

实验3.1血液凝固及其影响因素.

实验3.1 血液凝固及其影响因素一、实验目的1. 了解血液凝固的基本过程。

2. 测定加速及延缓血液凝固的各种物理和化学因素。

二、实验原理血液流出血管后会很快凝固,血液凝固是指血液由流动的液体变为不能流动的凝胶状台地过程,其实质是血液中的可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白的过程;纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的其他成分网罗在内,从而形成血凝块。

血液凝固的过程可分为三个阶段:第一阶段是凝血酶原激活物的形成,第二阶段是凝血酶的形成,第三阶段是纤维蛋白的生成。

三个阶段的实质是由凝血因子按一定的顺序相继激活而生成的凝血酶最终使可溶性纤维蛋白原变成不溶性的纤维蛋白。

凝血系统包括内源性和外源性两套凝血系统。

内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的衣物表面接触而被启动。

外源性凝血途径是由来自血液之外的组织因子与血液接触而启动的凝血过程。

内源性与外源性凝血系统的区别是:外源性凝血系统所需的凝血因子的种类及凝血步骤较少,因此血液凝固的时间短,而内源性凝血系统的血液凝固时间长。

本试验在暴露血管的条件下直接从动物动脉取血,观察记录不同实验条件下血液凝固的时间,通过加入外源性的组织因子来观察外源性凝血系统的作用,比较内源性与外源性凝血系统血液凝固过程的不同,并进一步比较影响血液凝固的各种物理及化学作用。

三、实验用品家兔,哺乳动物手术器械一套,小试管11支,带橡皮条的玻璃棒,小烧杯两只,试管架,秒表13个,0.1%的肝素,2%草酸钾,7%枸缘酸钠,8%的Cacl2溶液,细玻璃粉,石蜡油,冰块。

四、实验方法和步骤1、备好11支干洁试管和2只小烧杯。

2、麻醉家兔,进行动脉插管。

取一只家兔,从一侧耳缘静脉缓慢注入25%氨基甲酸乙酯(4ml/kg体重),待其麻醉后,背位固定于手术台上,距喉头1~2cm起,之胸骨上端1~2cm止,做一5~7厘米长的正中皮肤切口,钝性分离皮下组织和肌肉,实施气管插管。

影响血液凝固的因素实验报告

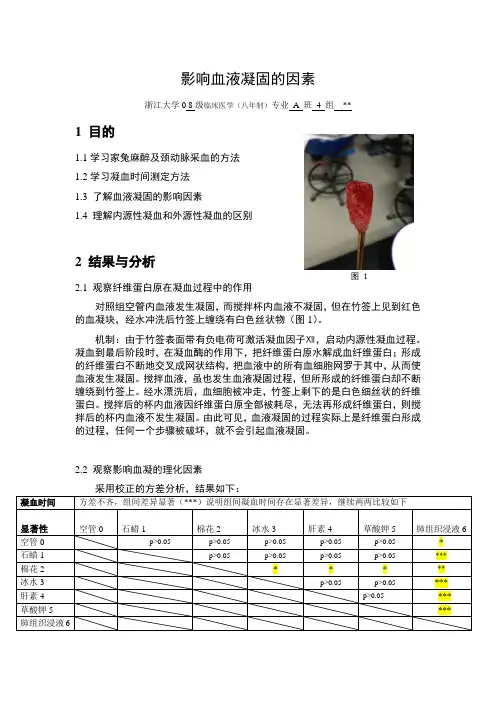

影响血液凝固的因素浙江大学0 8级临床医学(八年制)专业A 班4 组**1 目的1.1学习家兔麻醉及颈动脉采血的方法1.2学习凝血时间测定方法1.3 了解血液凝固的影响因素1.4 理解内源性凝血和外源性凝血的区别2 结果与分析图12.1 观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用对照组空管内血液发生凝固,而搅拌杯内血液不凝固,但在竹签上见到红色的血凝块,经水冲洗后竹签上缠绕有白色丝状物(图1)。

机制:由于竹签表面带有负电荷可激活凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血过程。

凝血到最后阶段时,在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成血纤维蛋白;形成的纤维蛋白不断地交叉成网状结构,把血液中的所有血细胞网罗于其中,从而使血液发生凝固。

搅拌血液,虽也发生血液凝固过程,但所形成的纤维蛋白却不断缠绕到竹签上。

经水漂洗后,血细胞被冲走,竹签上剩下的是白色细丝状的纤维蛋白。

搅拌后的杯内血液因纤维蛋白原全部被耗尽,无法再形成纤维蛋白,则搅拌后的杯内血液不发生凝固。

由此可见,血液凝固的过程实际上是纤维蛋白形成的过程,任何一个步骤被破坏,就不会引起血液凝固。

2.2 观察影响血凝的理化因素采用校正的方差分析,结果如下:凝血时间方差不齐,组间差异显著(***)说明组间凝血时间存在显著差异,继续两两比较如下显著性空管0 石蜡1 棉花2 冰水3 肝素4 草酸钾5 肺组织浸液6 空管0 p>0.05p>0.05p>0.05p>0.05p>0.05*石蜡1 p>0.05p>0.05p>0.05p>0.05***棉花2 *****冰水3 p>0.05 p>0.05 ***肝素4 p>0.05***草酸钾5 ***肺组织浸液6结果:①与任何一个组别对比,肺组织液组凝血速度都显著加快。

②与棉花组对比,冰水组、肝素组、草酸钾组凝血速度减慢。

涉及的机制:石蜡组:由于石蜡油表面光滑,不易引起血小板粘着,不易使血小板发挥促进凝血的作用。

血液凝固及其影响因素实验报告

血液凝固及其影响因素实验报告血液凝固是人体内一项重要的生理过程,它在维持人体内血液循环平衡、防止出血和保护伤口愈合等方面起着重要作用。

本次实验旨在探究血液凝固的机制及其受到的影响因素,为进一步了解这一生理过程提供实验数据和参考。

首先,我们收集了实验所需的材料和试剂,包括血液样本、凝血酶、钙离子等。

接着,我们按照实验步骤依次进行了实验操作。

首先,我们将采集的血液样本放置在离心管中,用离心机进行离心处理,以分离血浆和红细胞。

然后,我们将血浆转移至试管中,并加入一定量的凝血酶和钙离子,观察血浆的凝固情况。

在实验过程中,我们控制了不同的影响因素,如温度、pH值、离子浓度等,以观察其对血液凝固的影响。

实验结果显示,血浆在加入凝血酶和钙离子后,出现了明显的凝固现象。

并且我们发现,温度的变化对血液凝固有明显影响,较高的温度会加速血浆的凝固速度,而较低的温度则会延缓凝固过程。

此外,pH值和离子浓度的变化也会对血液凝固产生一定的影响,这表明这些因素对血液凝固起着重要的调节作用。

通过本次实验,我们深入了解了血液凝固的机制及其受到的影响因素。

这些实验数据为我们进一步研究血液凝固提供了重要的参考,也为临床上的相关疾病诊断和治疗提供了理论依据。

同时,我们也意识到血液凝固是一个复杂的生理过程,受到多种因素的调节和影响,需要我们进一步深入研究和探索。

综上所述,血液凝固是人体内一个重要的生理过程,受到多种因素的调节和影响。

通过本次实验,我们深入了解了血液凝固的机制及其受到的影响因素,为进一步研究和应用血液凝固提供了重要的实验数据和理论依据。

希望本次实验结果能够对相关领域的研究和临床实践有所帮助。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素一、实验目的本次实验旨在探究血液凝固的过程以及了解影响血液凝固的各种因素,从而加深对血液生理特性的理解。

二、实验原理血液凝固是一个复杂的生理过程,它是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程。

血液凝固可分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。

内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,外源性凝血途径是指始动凝血的组织因子来自组织。

影响血液凝固的因素众多,包括血液接触面的光滑程度、温度、钙离子浓度等。

光滑的接触面不利于凝血因子的激活和血小板的黏附聚集,从而延缓血液凝固;温度降低时,酶的活性下降,凝血过程减慢;钙离子在凝血过程中起着重要的作用,缺乏钙离子会导致凝血障碍。

三、实验材料与方法(一)实验材料家兔、注射器、酒精棉球、草酸钾溶液、生理盐水、肺组织浸液、石蜡油、冰块、氯化钙溶液等。

(二)实验方法1、用注射器在家兔耳缘静脉抽取一定量的血液,分别注入两支清洁的小试管中。

2、一支试管静置,作为对照管;另一支试管用竹签搅拌,观察血液是否凝固以及凝固所需的时间。

3、在两支新的小试管中分别加入等量的草酸钾溶液和生理盐水,再用注射器抽取家兔血液注入两管,摇匀后静置,观察两管血液的凝固情况。

4、取三支小试管,分别加入等量的血液,一支置于 37℃水浴中,一支置于室温下,一支置于冰水中,观察血液凝固的时间。

5、在两支小试管中分别滴入一滴肺组织浸液和石蜡油,然后加入等量的血液,观察血液凝固的时间。

6、在一支加入血液的试管中加入适量的氯化钙溶液,观察血液凝固的情况。

四、实验结果(一)搅拌对血液凝固的影响对照管中的血液很快凝固,而搅拌管中的血液不凝固或凝固时间明显延长。

(二)草酸钾溶液对血液凝固的影响加入草酸钾溶液的试管血液不凝固,而加入生理盐水的试管血液正常凝固。

(三)温度对血液凝固的影响37℃水浴中的血液凝固时间最短,室温下的血液凝固时间次之,冰水中的血液凝固时间最长。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素嘿,小伙伴们,今天我们来聊聊一个非常有趣的话题——血液凝固!你知道吗?血液凝固可是一个非常重要的过程,它能保护我们的身体免受伤害。

那么,血液凝固到底是怎么发生的呢?又有哪些因素会影响它的发生呢?别着急,让我们一起来揭开这个神秘的面纱吧!我们来简单了解一下血液凝固的基本过程。

当我们的血管受到损伤时,血液中的血小板会迅速聚集到损伤部位,形成一个血小板聚集体。

这个血小板聚集体会释放出一些物质,促使血液中的凝血因子活化。

凝血因子活化后,它们会相互作用,形成纤维蛋白网络,最终形成血块。

这个过程就叫做血液凝固。

那么,有哪些因素会影响血液凝固的发生呢?我们来一一分析一下:1. 遗传因素有些人天生就比较容易出血,这是因为他们的血液中可能缺乏某些凝血因子。

这种情况在医学上被称为“遗传性出血性疾病”。

比如说,血友病就是一种典型的遗传性出血性疾病。

患有血友病的人,由于体内缺乏某种凝血因子,导致血液凝固能力降低,容易出现皮下瘀血、关节出血等症状。

2. 疾病因素有些疾病也会影响血液凝固的发生。

比如说,白血病、淋巴瘤等恶性肿瘤会抑制骨髓中的造血功能,导致凝血因子的生成减少,从而影响血液凝固。

肝病、肾病等慢性疾病也可能导致血液凝固能力降低。

3. 药物因素有些药物也会对血液凝固产生影响。

比如说,阿司匹林就是一种抗血小板药物,它可以抑制血小板的聚集,从而降低血液凝固的风险。

但是,阿司匹林同时也具有抗血栓的作用,长期使用可能导致出血风险增加。

因此,在使用阿司匹林等抗血小板药物时,一定要遵医嘱使用。

4. 外部创伤当我们受伤时,血管会被破坏,血液中的血小板会迅速聚集到损伤部位,形成血肿。

这时,我们需要通过身体自身的修复机制来恢复血管的正常功能。

这个过程需要依赖于血液凝固的发生。

如果血液凝固能力过低,可能会导致伤口愈合缓慢,甚至感染。

5. 生活习惯因素我们的生活习惯也可能影响血液凝固的发生。

比如说,长期坐着不动、饮食不均衡等都可能导致血液循环不畅,从而影响血液凝固的能力。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素血液凝固,这个听起来有点高大上的概念,实际上就是我们身体里的小伙伴们在遇到危险时,会自己把自己给绑住,防止伤口再次出血。

那么,血液凝固到底是怎么一回事呢?它又受到哪些因素的影响呢?今天,我们就来一起揭开这个神秘的面纱。

我们来说说血液凝固的基本原理。

血液是由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成的。

当身体受到伤害时,血管内的血小板会迅速聚集到伤口处,形成一个血小板血栓。

血液中的凝血因子也会被激活,开始发挥作用。

这些凝血因子会相互作用,形成纤维蛋白网,将血小板血栓和周围的组织粘合在一起,形成一个坚固的血块。

这样一来,伤口就被封住了,不再出血。

这个过程是受到很多因素影响的,接下来我们就来看看这些影响因素吧。

1. 1.1 血液成分血液凝固的基础就是血液中的各类成分。

红细胞负责携带氧气和二氧化碳,白细胞是我们身体的免疫战士,负责抵抗病毒和细菌。

血小板则是血液凝固的关键因素之一。

所以,要想让血液凝固得好,这些小伙伴们可不能少哦。

1.1.2 凝血因子凝血因子是血液凝固的核心。

它们就像是一支无形的军队,按照特定的顺序和力度行动,最终将伤口封住。

凝血因子的活性受到很多因素的影响,比如年龄、健康状况等。

如果某个凝血因子缺失或活性降低,那么血液凝固的能力就会下降。

2. 2.1 外部因素除了血液本身的因素外,外部环境也会影响血液凝固。

比如,低温会使血小板活性降低,从而影响血液凝固;高温则会使血液黏稠度增加,不利于血小板聚集。

一些药物如阿司匹林、华法林等也会对血液凝固产生影响。

2.2 内部因素内部因素主要是指我们身体内部的健康状况。

比如,贫血会导致红细胞数量减少,从而影响血液凝固;糖尿病则会影响血管的弹性和通透性,进而影响血小板聚集和血液凝固。

一些疾病如肝病、肾病等也会对血液凝固产生影响。

3. 3.1 生活习惯我们的生活习惯也会影响血液凝固。

比如,长期吸烟会导致血管收缩,从而影响血小板聚集和血液凝固;酗酒则会使肝脏功能受损,影响凝血因子的合成和活性。

血液凝固的影响因素实验报告doc

血液凝固的影响因素实验报告.doc 实验报告:血液凝固的影响因素一、实验目的本实验旨在探究影响血液凝固的因素,了解血液凝固的基本过程,以及了解各种因素对血液凝固的影响。

二、实验原理血液凝固是指血液由流动的液态变为不能流动的凝胶状的过程,它是止血过程中的重要环节。

血液凝固的主要因素包括血小板、凝血因子、抗凝血系统等。

本实验将通过观察不同因素对血液凝固的影响,以了解这些因素在血液凝固过程中的作用。

三、实验步骤1.准备实验材料:新鲜血液、试管、注射器、生理盐水、肝素、胶原蛋白、钙离子等。

2.对照组:取5支试管,分别加入5ml新鲜血液,让其在室温下静置1分钟,观察血液凝固情况。

3.实验组1:取5支试管,分别加入5ml新鲜血液,向其中加入不同浓度的肝素,使其在室温下静置1分钟,观察血液凝固情况。

4.实验组2:取5支试管,分别加入5ml新鲜血液,向其中加入不同浓度的胶原蛋白,使其在室温下静置1分钟,观察血液凝固情况。

5.实验组3:取5支试管,分别加入5ml新鲜血液,向其中加入不同浓度的钙离子,使其在室温下静置1分钟,观察血液凝固情况。

四、实验结果及分析1.对照组:血液在室温下静置1分钟后,出现了一层凝结的血块,说明新鲜血液本身就具有凝固能力。

2.实验组1:随着肝素浓度的增加,血液凝固时间逐渐延长。

肝素是一种抗凝物质,能够抑制凝血因子的活性,从而阻碍血液凝固。

实验结果表明,肝素可以有效地延长血液凝固时间。

3.实验组2:随着胶原蛋白浓度的增加,血液凝固时间逐渐缩短。

胶原蛋白是一种促凝物质,能够促进血小板聚集,从而加速血液凝固。

实验结果表明,胶原蛋白可以有效地缩短血液凝固时间。

4.实验组3:随着钙离子浓度的增加,血液凝固时间也逐渐缩短。

钙离子是凝血过程中的重要离子,能够促进凝血因子的活性,从而加速血液凝固。

实验结果表明,钙离子可以有效地缩短血液凝固时间。

五、结论本实验通过观察不同因素对血液凝固的影响,了解了各种因素在血液凝固过程中的作用。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素血液凝固,这个听起来有点神秘的词汇,其实我们每个人都会经历。

它就像是我们身体里的一个小保镖,保护着我们免受伤害。

那么,血液凝固到底是怎么一回事呢?它又受到哪些因素的影响呢?今天,就让我们一起揭开血液凝固的神秘面纱吧!我们来了解一下血液凝固的基本概念。

简单来说,血液凝固就是我们体内的血小板、红细胞和血浆在受到刺激后,聚集在一起形成的一种固体物质。

这个过程可以分为三个阶段:凝血酶原转化为凝血酶、凝血酶与血小板结合、纤维蛋白形成网状结构。

这样一来,原本流动在血管里的血液就变成了一块块硬邦邦的东西,从而防止了出血。

那么,血液凝固受到哪些因素的影响呢?这可是一个非常有趣的问题。

我们要了解一下血液凝固的主要成分——血小板和凝血因子。

血小板是一种非常重要的细胞,它们能够迅速地聚集在一起,形成一个血小板血栓。

而凝血因子则是一类蛋白质,它们能够促使血小板聚集并形成血栓。

所以,影响血液凝固的一个重要因素就是血小板和凝血因子的数量。

接下来,我们再来聊聊一些其他影响血液凝固的因素。

第一个就是温度。

你知道吗?当气温降低时,我们的身体会自动增加血液的粘度,以保持体温。

这样一来,血液流动的速度就会变慢,从而有利于血液凝固。

第二个因素是酸碱度。

血液的酸碱度对血液凝固也有一定的影响。

一般来说,血液的pH值在7.35到7.45之间时,血液凝固最为正常。

如果pH值过低或过高,都会影响血液凝固。

第三个因素是荷尔蒙。

雌激素等荷尔蒙会影响血液凝固的过程,所以女性在生理期时容易出现出血现象。

最后一个因素是药物。

有些药物会影响血小板和凝血因子的功能,从而影响血液凝固。

好了,现在我们已经了解了血液凝固的基本概念以及它受到的影响因素。

那么,我们该如何预防和处理出血现象呢?我们要保证充足的休息和良好的饮食习惯。

我们还要避免剧烈运动和过度劳累,因为这些都可能导致出血。

如果出现出血现象时,我们要及时采取措施进行止血。

比如,可以用干净的纱布压迫伤口,或者使用止血带将伤口包扎起来。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验3.1 血液凝固及其影响因素

一、实验目的

1.了解血液凝固的基本过程。

2.测定加速及延缓血液凝固的各种物理和化学因素。

二、实验原理

血液流出血管后会很快凝固,血液凝固是指血液由流动的液体变为不能流动的凝胶状台地过程,其实质是血液中的可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白的过程;纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的其他成分网罗在内,从而形成血凝块。

血液凝固的过程可分为三个阶段:第一阶段是凝血酶原激活物的形成,第二阶段是凝血酶的形成,第三阶段是纤维蛋白的生成。

三个阶段的实质是由凝血因子按一定的顺序相继激活而生成的凝血酶最终使可溶性纤维蛋白原变成不溶性的纤维蛋白。

凝血系统包括内源性和外源性两套凝血系统。

内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的衣物表面接触而被启动。

外源性凝血途径是由来自血液之外的组织因子与血液接触而启动的凝血过程。

内源性与外源性凝血系统的区别是:外源性凝血系统所需的凝血因子的种类及凝血步骤较少,因此血液凝固的时间短,而内源性凝血系统的血液凝固时间长。

本试验在暴露血管的条件下直接从动物动脉取血,观察记录不同实验条件下血液凝固的时间,通过加入外源性的组织因子来观察外源性凝血系统的作用,比较内源性与外源性凝血系统血液凝固过程的不同,并进一步比较影响血液凝固的各种物理及化学作用。

三、实验用品

家兔,哺乳动物手术器械一套,小试管11支,带橡皮条的玻璃棒,小烧杯两只,试管架,秒表13个,0.1%的肝素,2%草酸钾,7%枸缘酸钠,8%的Cacl2溶液,细玻璃粉,石蜡油,冰块。

四、实验方法和步骤

1、备好11支干洁试管和2只小烧杯。

2、麻醉家兔,进行动脉插管。

取一只家兔,从一侧耳缘静脉缓慢注入25%氨基甲酸乙酯(4ml/kg体重),待其麻醉后,背位固定于手术台上,距喉头1~2cm起,之胸骨上端1~2cm止,做一5~7厘米长的正中皮肤切口,钝性分离皮下组织和肌肉,实施气管插管。

然后,暴露一侧颈总动脉,于近心端加

一动脉夹,然后结扎其远心端,动脉夹与结扎线之间的距离应达到3cm。

在结扎线和动脉夹之间做一楔形切口,向心脏方向插入动脉插管至动脉夹,用细线在动脉壁外将动脉插管扎紧,注意应使动脉插管壁的内外涂满肝素,需要放血时,开启动脉血管夹即可。

3、血液凝固的加速和延缓观察。

取11个干燥的小试管,标号,然后按照表中的准备各种不同的实验条件。

第一试管血液凝固的记录方法是:自血液柳树动脉插管时开始计时,在干燥、室温的情况下保持静止不动,直到管中的血液不再流动为止。

记录此时间为1号试管血液凝固的时间,也即为此家兔的凝固时间。

第二只至第11只试管血液凝固的时间的记录方法是:自血液流出动脉插管时记录时间,每隔15秒钟,轻轻倾斜试管一次,观察液面是否倾斜,直到管中的血液不再流动为止。

记录这个时间,为此试管血液的凝固时间。

以第二管血液的凝固时间为对照,其他各管凝固所需时间与第二管血液的凝固时间比较,判断血液凝固是加速还是延缓了,并分析其原因。

4、观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用。

取2个干燥的烧杯,标号,在两个烧杯内分别加入3ml血液,其中一杯静止不动,作为对照,另一杯则用粗糙的试管刷搅拌血液半分钟后,取出竹签,用生理盐水洗去血细胞,观察缠绕在试管刷上的纤维蛋白,观察并比较两个烧杯里的血液有何区别?分别将鸽子血液凝固的实践记录在表中。

五、实验记录

六、数据分析

试管组:

1. 干燥、室温、凝固过程中避免震荡

根据实验条件可以看出,预期结果应该是使血液在正常的情况下凝固,第一个实验应该是作为对照组。

从实验结果可以看出,血液确实是正常凝固的,且凝固时间为3分30秒。

2. 干燥、室温、凝固过程中每15秒倾斜试管一次

每15秒倾斜试管一次,增强了血液胶体的布朗运动,不利于血液的凝固。

3. 干燥、加温(40℃水浴),凝固过程中每15秒倾斜试管一次

血液凝固是一系列酶促反应的过程,加温使酶变性,从而阻碍了血液凝固的过程。

4. 干燥、降温(0℃水浴),凝固过程中每15秒倾斜试管一次

血液凝固是一系列酶促反应的过程,降温使酶的活性降低,从而阻碍了血液凝固的过程。

5. 干燥、加细玻璃粉,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

理论上,加细玻璃粉会增大血液接触面的粗糙度,从而促进血液凝固的过程。

而实验结果却是延缓了凝血的过程。

导致实验结果错误的可能原因有:①操作失误:做实验的同学可能并没有添加足够的细玻璃粉或者该同学的试管一直处于震荡之中,从之前的分析可以看出,震荡会延缓血液凝固;②判断失误:该同学可能将已经凝固的血液错误判断为还没有凝固,导致凝固时间不符合预期结果。

6. 加石腊油,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

由于石蜡油表面光滑,不易引起血小板黏着,即不易使血小板发挥促进凝血的作用。

另外石蜡油为绝缘体,其把试管表面所带的负电荷覆盖,不利于凝血因子xⅡ的激活,从而延缓了血液凝固的过程。

7. 加草酸钾,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

由于血液凝固的多个环节中都需要Ca2+的参加,而草酸钾能与钙结合形成不易解离但可溶解的络合物,起抗凝作用,因此防止了血液凝固。

实验中的血液也并没有凝结,理论情况符合

实际情况。

8. 加7%枸椽酸钠,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

枸橼酸根与血中钙离子形成难解离的络合物,钙离子是凝血过程中所需的物质之一,血液中钙离子减少,而使血液凝固受阻。

9. 加1毫升8% CaCl2,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

理论上,血液凝固的多个环节中都需要Ca2+的参加,添加1毫升8% CaCl2的预期结果应该是使血液凝固的时间变短。

然而实验结果的凝固时间却远远大于3分30秒,说明该实验结果是错误的。

可能原因有:①操作失误:做实验的同学可能并没有添加足够1毫升的CaCl2,或者该同学的试管一直处于震荡之中,从之前的分析可以看出,震荡会延缓血液凝固;②判断失误:该同学可能将已经凝固的血液错误判断为还没有凝固,导致凝固时间远远大于正常凝固时间。

10. 加0.1%肝素0.1ml ,凝固过程中每15秒倾斜试管一次

肝素主要通过与血浆中的一些抗凝蛋白,如抗凝血酶Ⅲ结合,加强后者的抗凝作用。

此外肝素还能使血管内壁细胞释放凝血抑制物和纤溶酶原激活物,增强纤溶作用。

因此肝素会大大延缓了血液的凝固。

11. 先加草酸钾,待第二只试管血液凝固后,加8% CaCl2,并开始计时

先加入草酸钾,消耗了血液中的钙离子,再加入CaCl2,本来应该产生凝血,但是由于滴加的量的大小控制问题,最后并没有发生凝血,这个情况应该是实验量化控制不足造成的,如果草酸钾和氯化钙刚好完全形成络合物,血液应该是可以凝固的。

烧杯组:

1. 干燥、室温、凝固过程避免震荡

由于烧杯的容积远大于试管的容积,使得血小板不易黏着,且各成分的凝血因子之间的接触概率减小,所以延缓了凝血的过程。

2. 用试管刷不断搅拌

凝血的最后阶段是在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成纤维蛋白,形成的纤维蛋白不断的交叉呈网状结构,把血液中所有的血细胞网罗其中,从而发生血液凝固。

在用试管刷搅拌的过程中,虽然也发生了凝血的过程,纤维蛋白原被水解成纤维蛋白,但形成的纤维蛋白被不断的缠绕到了试管刷上,无法形成网状结构,从而使血液无法凝结。

七、思考题

1. 血液凝固的内源性途径与外源性途径有何不同?

答:内源性与外源性凝血系统的区别是:外源性凝血系统所需凝血因子的种类及凝血步骤较少,因此血液凝固的时间短;而内源性凝血系统的血液凝固时间长。