中国传统文化主流思想的演变

中国传统主流文化思想的演变

中国古代史一轮复习中国传统主流文化思想的演变高考知识点解读:1、概括中国传统主流文化思想的演变(1)开始创立:春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治上“为政以德”。

将奴隶社会的道德标准、行为规范发展为“礼”。

(2)继承发展:战国时期,孟子把孔子“仁”的思想发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。

荀子除强调“仁义”和“王道”外,又提出“舟水”说,并且综合法家和道家思想,提出了“礼法并施”的主张。

这样将儒家思想发展为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)遭受重创:秦朝时,由于秦始皇焚书坑儒,使儒家思想遭受沉重打击。

(4)确立正统:西汉时,董仲舒糅合道家和阴阳五行家的思想,宣扬“天人感应”学说,提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想,被汉武帝采纳,儒学开始成为封建社会的正统思想。

(5)受到冲击:魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击。

(6)开始复兴:隋唐时期,在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛道精神,得到新的发展。

(7)继续发展:宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辩化的过程,形成新的儒学——理学。

(8)遭遇批判:明清时期,李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之批判继承传统儒学,构筑了具有时代特色的儒学体系。

2、“百家争鸣”的含义、背景、主要派别及主要代表人、影响。

3、注意点:(1)“百家争鸣”出现的根本原因是:社会处于大变革时期。

(2)孔子和老子代表着没落的奴隶主贵族的利益,墨子代表着下层手工业者的利益,孟子、荀子代表地主阶级的利益。

(3)当时流行最广的两大学派是儒家和墨家。

(4)道家是学术流派,道教是宗教流派。

(5)韩非子的法家思想后来被秦王赢政所采用,主要是其主张建立中央集权和依法治国的思想迎合了赢政的需要。

(6)法家提出的“依法治国”的思想代表的是统治阶级的利益,与我们今天强调的依法治国的本质是不一样的。

(7)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动。

(8)“百家争鸣”阶级基础中的“士”主要指的是新兴地主阶级。

中国传统主流思想的演变

中国传统主流思想的演变中国自古以来就有丰富的传统思想,这些思想对中国人民的价值观、行为准则和社会制度产生了深远影响。

然而,随着时间的推移,中国传统主流思想也经历了演变和转变,适应了社会的变革和发展。

本文将探讨中国传统主流思想的演变历程,从先秦时期的儒家思想到当代中国的社会主义核心价值观。

1. 先秦儒家思想先秦时期,儒家思想逐渐成为中国的主流思想。

儒家强调五伦之道,即君臣、父子、夫妻、兄弟和朋友之间的互动关系。

儒家追求人与人之间的和谐,强调家庭道德伦理和社会秩序。

孔子强调“仁”的概念,主张以仁爱为核心的道德观念,并倡导君子修身齐家治国平天下。

2. 道家思想的兴起在儒家思想的阴影下,道家思想也逐渐兴起并开始影响中国社会。

道家提倡“无为而治”,主张顺应自然规律,尊重和谐的宇宙本源。

道家思想对中国传统文化产生了深远影响,引导人们追求内心的自由和个人成长。

3. 墨家和法家的兴盛墨家和法家思想作为先秦时期儒道思想之外的两个流派,对中国传统主流思想的演变产生了重要影响。

墨家强调以兼爱为原则的公平和公正,主张废除封建社会的贵族统治,并提倡人民平等。

法家则主张以法治国,重视行政管理和法律制度,为中国的国家建设提供了理论基础。

4. 儒家复兴在秦汉时期,儒家经历了短暂的低谷后复兴。

儒家学者开始从文化传统中寻找中国社会的根基,并以此为基础建立了儒家经典和儒家学派。

经过东汉时期的发展,儒家成为中国社会的主流思想,影响了政治、教育和社会伦理。

5. 宋明理学与道统思想宋明理学作为中国传统思想的一种重要流派,对中国社会的发展产生了深远影响。

理学强调人性本善,并通过道德修养和学问来实现社会的和谐。

道统思想强调个人修养和自我完善,提倡人与道合一的境界。

6. 近现代变革与马克思主义的引入近代中国的变革与现代化运动为中国传统思想的演变提供了契机。

特别是在20世纪初,马克思主义开始传入中国并迅速成为主流思想。

马克思主义强调阶级斗争和社会发展的历史规律,并提出共产主义的理念。

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变可以分为以下几个阶段:

1 - 儒家思想阶段:从春秋战国时期到汉代,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想,其核心思想是仁爱、礼治、孝道、道德修养等,强调人文关怀和社会秩序。

2 - 道家思想阶段:汉代后期到魏晋南北朝时期,道家思想逐渐兴起,其核心思想是“道法自然”,强调顺应自然和心灵的平和。

3 - 佛家思想阶段:隋唐时期,佛教传入中国,逐渐与道家、儒家思想融合。

佛家思想强调超脱苦难,追求精神境界的提高。

4 - 宋明清时期:宋代后期到明清时期,儒家思想重新兴起,出现了新儒家思想。

新儒家思想注重道德修养和社会治理,提倡“格物致知”和“致良知”,强调个体的人文关怀和社会的和谐。

总的来说,中国传统文化主流思想的演变是一个历史长河的演进过程,历经不同的时期和阶段,体现了中国文化的多样性和包容性。

这些思想对中国文化和社会的形成、发展和演变产生了深远的影响,至今仍在不断地影响着中国人的价值观和行为准则。

中国传统文化主流思想的演变

政治思想:提倡为政以德

哲学思想:对鬼神持怀疑态度;

教育思想:有教无类、因材施教等;

人性观点:性近习远

孟子

战国时期,“亚圣”,《孟子》被奉为儒家经典;

主张:

①政治主张(核心):仁政学说;

②民本思想 :民贵君轻——“民为贵,社稷次之,君为轻”;

③人性说:“人性本善”;义利观:先义后利;

专题一·中国传统文化主流思想的演变

百家争鸣

背景

春秋战国时期是一个社会大变革时代:

1、经济:铁犁牛耕的使用,小农经济发展;井田制崩溃,封建土地私有制确立;

2、政治:诸侯争霸,分封制崩溃;各国改革提供了宽松的政治环境;

3、阶级:“士”阶层兴起,受到重用。

4、文化:私学兴起,学术下移;

诸子百家

儒家

孔子

春秋晚期,儒学创始人;

程朱

理学

背景

(1)魏晋南北朝时期,佛教、道教在民间广为传播。

(2)隋朝儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

(3)唐朝统治者奉行三教并行的政策,佛教和道教开始挑战儒学的正统地位。

代表

北宋时期的程颢、程颐兄弟和南宋时期的朱熹;

主张

①世界的本原: 理;即儒家的纲常伦理;

②求理方法:格物致知;

②变法革新;

③依法治国;

影响:适应建立统一的中央集权政治体制的需要;与儒家思想互为表里,成为中国古代社会统治思想的理论基础

特点

流派纷呈,各具特色;人文色彩浓郁;关注国计民生;

意义

百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

3-1-4 中国古代传统文化思想

儒家思想的现实意义?

1 、 “有教无类”“因材施教”“学思结合”——发展教育、培养人才 2 、道德伦理观:“孝” 、“仁义” 、“诚信”——构建和谐社会,精神文明 建设。 3 、 “正身自省” 、 “修已安人” 、加强道德修养——约束和规范市场经 济主体的交易活动和行为 4、 “仁”“德治”“民本”思想——维护社会稳定,促进经济发展。 5 、 “大一统” 思想——巩固统一

“民为贵,社稷次之,君为轻。

是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯 为大夫。 五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘 之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其 时。八口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义, 颁白者不负戴於道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒; 然而不王者,未之有也!

——加强中央集权

——缓和阶级矛盾,

稳定统治秩序

——加强君权

回2

评价新儒学

1、加强了中央集权

积极 2、巩固统一,稳定社会

评价

消极

3、发扬中华民族传统美德. 1、唯心主义成分 2、神学迷信,维护封建专制和等级制度。 3、扼杀其他流派,思想专制

回2

汉武帝采取了哪些措施使 儒学成为正统思想?

思想:全面肯定董仲舒的新思想

“有教无类”,教育学生成人,反对愚忠; 中庸思想:“过犹不及,和而不同”

文学贡献:其言论《论语》,编订整理出《诗经》、《尚书》、《春秋》 等。

*孟子

“仁政”

天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫 不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

“民贵”

孟子告齐宣王曰:“君之视臣如手足;则臣视君如腹 心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥, 则臣视君如寇雠。”

中国传统文化主流思想的演变

道家

庄子(约前369-前286年) ,名周,战国蒙(一说是今河南 省商丘县东北,另一说是今安徽 蒙城县)人,是继老子之后,战 国时期道家学派的代表人物。同 时他也是一位优秀的文学家、哲 学家。他以其代表作《庄子》( 又被称为《南华经》)阐发了道 家思想的精髓,发展了道家学说 ,使之成为对后世产生深远影响 的哲学流派。

体,情是心之用,心是包括体用的总体。

“心性论”: “心有体用”、“心统性情”(性是心之

三、王阳明的心学

1、地位 理学发展到新阶段,号称“心学” 2、思想 更多地吸取了佛教禅宗的思想 形成“心即理”的主观唯心论宇宙观 对“仁”的思想进行发挥, 提出“致良知”的学说

4

明清之际活跃的儒家思想

明清之际出现批判思想的历史背景

构成早期启蒙思想思想的洪流,具有解放思想的 历史进步性

心学和理学的关系

*心学是理学的发展,心学是明朝时期的理学 *共同点: 思想范围上: 同属儒学的范畴,都是对儒学的发展 思想主张上:都强调意识(理、心)第一,物质第二,同属 唯心主义的思想体系 目的上: 都要求人们克服私欲,以“仁”的思想规范行 为,从而维护统治的社会秩序 地位和影响: 都是我国古代哲学思想的重大成就,都产生重 大而深远的影响

办私学。

打破了教育被奴隶主贵族垄断的局面

此外:在教学方法、学习态度与学习 方法方面孔子都提出许多对后世的教 育产生深远影响的主张。

(4)编订整理出“六经”

孔子的影响

开创儒家学说,儒家思想后来成 为我国封建社会的正统思想,也

成为我国传统文化的主流思想。

孔庙

规模仅次于故宫的古建筑群。孔庙是祭祀孔子的地方。全庙 南北长1公里多,占地327亩,共有厅堂殿庑400多间,包括三殿、 一阁、一坛、三祠、两庑、两堂、两斋、十七亭、五十四门坊, 前后共9进庭院,布局严谨,气势雄伟。

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变

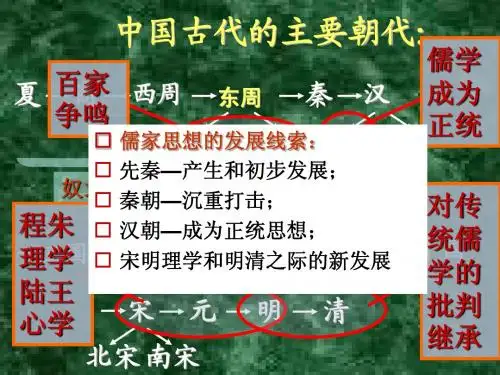

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变应运而生(春秋):孔子→蔚然大宗(战国):孟子、荀子→遭到打击(秦)→逐渐复苏(西汉初)→独尊、正统思想(汉武帝):董仲舒→严峻挑战(魏晋南北朝)→三教合归儒(隋唐)→程朱理学(宋):程颢、程颐、朱熹→心学(明中):王阳明→新发展(明清)第一课“百家争鸣”和儒家的形成1、百家争鸣的局面形成于战国。

是中国历史上第一次思想解放运动。

2、诸子百家的主要代表人物有,道家学派的老子、庄子;儒家学派的孔子、孟子、荀子;墨家学派的墨子;法家学派的韩非子。

3、孔子是儒家学派的创始人。

其思想核心是仁,即“爱人”、“克己复礼”、“己所不欲,勿施于人”、“为政以德”、“节用而爱人”。

在教育方面的思想主张是有教无类。

4、孟子发展了孔子“仁”的思想为更加系统的“仁政”。

还发挥了孔子的民本思想,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想。

在伦理观上主张“性本善”。

5、荀子主张“仁义”和“王道”,“以德服人”,并提出了“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水亦覆舟”思想。

在伦理观上主张“性恶论”。

6、孔子和孟子分别分称为至圣和亚圣第二课“罢黜百家,独尊儒术”1、西汉前期,“举贤良”对策的皇帝是汉武帝。

使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物是董仲舒他著有《春秋繁露》一书。

2、董仲舒的思想:针对中央集权需要,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”;针对加强君权的需要,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”;针对土地兼并严重的现实,发挥儒家的仁政思想;针对为人处世标准,提出“三纲五常”、孝道。

3、汉代儒学如何成为正统思想?思想:全面肯定董仲舒的新儒学思想;政治:起用文学儒者参政;教育:兴办太学和建立地方教育系统。

第三课宋明理学客观唯心主义1、北宋儒家代表:程颢、程颐,主张:“万物皆只是一个天理”,“天理”是万物的本原。

(核心);人伦道德、尊卑等级都是天理;仁是与万物俱生的。

2、南宋儒家代表:朱熹(宋代理学的集大成者),主张:理气论(理和气浑然一体,不可分离)、心性论(性无不善,情也应当从善)。

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变2、百家争鸣(1)背景:①经济:井田制崩溃,封建经济的迅速发展。

②政治:周王室衰微,士大夫崛起,阶级关系出现新的变化。

③阶级关系:“士”因各诸侯国都想富国强兵、礼贤下士而思想活跃和受重用。

④思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

①“百家争鸣”,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了传统文化体系的基础。

②在“百家争鸣”的过程中,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

3、罢黜百家,独尊儒术㈠、董仲舒的新儒学体系1、形成背景①、汉武帝初期社会危机加剧:诸侯国势力膨胀、土地兼并剧烈、匈奴为患。

(三大问题)②、道家无为而治思想不适应加强中央集权和国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代需要。

③、汉武帝举贤良对策,选拔人才。

2、代表作品:《春秋繁露》、《天人三策》3、思想主张:A.为加强中央集权,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”B.为加强君权,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”C.为巩固统治秩序,提出“三纲五常”即“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”4、历史意义:他的主张适应了加强中央集权和国家统一的需要;汉武帝加以实行后,儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

㈡、汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”1、目的:加强中央集权和巩固国家统一。

2、措施:①思想:接受董仲舒的新儒学思想②政治:起用儒学家参政③教育:以儒家五经为教科书〔诗书礼易和春秋〕,兴办太学和郡县学3、影响:儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

4、宋明理学㈠、产生背景:佛教和道教的发展开始挑战儒学的地位;汉唐以来三教合一趋势的推动;两宋时期社会矛盾尖锐,统治阶级需要新的统治思想。

㈡、代表人物及其主张1、程朱理学:天理是宇宙万物的本原(核心思想);天理就是三纲五常,朱熹特别强调存天理、灭人欲;明天理的途径是“格物致知”。

中国传统文化主流思想的演变

魏晋南北朝 面临挑战 危机

明清之际 批判继承,构建时代特色新思想体系

维新变法时 被利用 新文化运动时被抨击

中国传统文化主流思想的演变

争 鸣 、 一 统 到 教 义 化

春秋 战国

百 家 争 鸣

形成儒、墨、道、法各家 春秋:孔子创立儒学 战国:荀、孟发展儒学 新儒

儒学创立和 发展

西汉

董仲舒创立 学

确立正统 思想地位 发展到理学新 阶段(成熟) 儒学正统受冲 击但仍为主流

5、宋明理学的历史影响

消极:用三纲五常等维护封建专制统治,进一步禁锢人们思 想,压抑、扼杀人们的自然欲求。 积极:理学重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求自我 节制、发奋立志。强调人的社会责任感,对塑造中华 民族性格起到积极作用。

6、比较程朱理学与陆王心学

程朱理学 学派 内容 同 实质 影响

以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制 统治,遏制人的自然欲求。 扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中 华民族严格的道德性格起积极作用.

宋明

程朱理学(程颐、程颢、朱熹)

陆王心学(陆九渊、王守仁)

明清 之际

李贽

顾炎武 黄宗羲 王夫之

“异端”思想

经世致用 君主批判

3.主要学派及主张:

儒家 孔子 “仁” “为政以德”;“礼”“贵 贱有序”;“因材施教”;“中 当时不受重视, 庸” 但后来成为中国

孟子 “仁政”,“民贵君轻”;“性 传统社会主流思 “制天命而用之”“性恶论”; 荀子 善论” 想 礼法并重 君者,舟也;庶人者 道家 老子 “道”,“无为而治”; 事物对立面可以互相转化 墨家 墨子

专题一

中国传统文化主流思想的演变

春秋战国 百家争鸣出现和儒家思想形成

中国传统文化思想主流的演变

2.(2009· 上海,31)(12 分)西方学者常常将中国称为“孔子的中国”。其实,在中国 历史上,孔子的形象历经嬗变,他所开创的儒家思想也在传承中被不断地改造和 重塑,从而呈现出不同的形态。 请回答: (1)孔子思想的基本内容是什么?(2 分) (2)儒家思想在汉、宋两代发生了哪些变化?(7 分) (3)孔子及儒家思想在近代中国的历史命运如何?(3 分) 解析:考查儒家思想的发展演变及其历史地位。第(1)问首先要理解基本内容的 含义,因为孔子思想内容涉及哲学、政治、教育、文学以及历史等,但是核心内 容还在其哲学和伦理方面,其次要准确表述基本思想的属性和范畴。第(2)问汉、 宋两代儒家思想的变化不仅有儒学内容的发展,还有其思想地位的变化。第(3) 问要辩证地认识和评价儒家思想在近代中国的历史命运, 因为新文化运动尽管沉 重打击了儒家思想,但儒家思想的影响依然存在。

(3)老子的理想社会是“小国寡民”,政治上无 为而治

老子的哲学思想和政治主张 领域 核心 1. "道"是万物的本源 2.朴素辨证法思想 “无为而治” “小国寡民”

哲学思想:探索宇宙起源和演变;对中国 文化产生深远影响

思 想 学 说

哲学 思想

政治 主张

思想评价

政治主张:消极悲观的态度

韩非子与法家思想

①提倡刻苦简朴的精神 ②具有苦干和自我牺牲的精神 ③讲求实际功利(实用)的精神

战国时期各家对墨家的评价: 《孟子》:“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也” 《庄子》:“墨子泛爱,兼利而非斗”“其生也勤,其死 也薄,使人悲,其行难为也。墨子虽独能任,奈天下何?” 《荀子》:“墨子上功劳苦,与百姓均事业、齐功劳,若 是则不威,不威则罚不行。” 你同意他们的观点吗?你觉得应该如何评价墨子的思想?

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

儒家思想的演变

演变线索:春秋(孔子建立)——战国(孟子,荀子发展,蔚然大宗)——秦朝(焚书

坑儒,遭到打击,法家思想为治国思想)——西汉武帝(董仲舒改造,正统思想,汉初采用道家无为而治思想)——魏晋南北朝(佛道盛行,面临挑战)——隋唐(三教合一)——宋明(冲击融合形成新体系理学)——明清(批判继承,构建起具有时代特色的思想体系)儒家思想在不同历史时期不同地位的原因:是否顺应了时代发展及统治者加强君主专制,巩固统治的需要

孔子孟子荀子

“百家争鸣”局面出现的原因

经济基础变化→上层建筑变化→意识形态变化

1经济上:井田制崩溃,铁器的使用和牛耕的推广,封建经济迅速发展.

2政治上:王室衰微、诸侯崛起,分封制瓦解

3阶级关系上:“士”在社会政治活动中活跃起来,受到各诸侯国重用。

4思想文化上:从“学在官府”到“学在民间”。

私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

诸子百家思想主张见教材

百家争鸣的意义:

(1)奠定了中国传统文化体系的基础:

儒家:孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则

道家:构成了2000多年传统思想的哲学基础

法家:思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器

②在“百家争鸣”的过程中,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展起了巨大的推动作用董仲舒改造儒学:

无为而治”(道家)原因:秦末战火频繁,社会经济破坏严重

表现-----休养生息政策

影响-------积极影响:经济恢复和增强,人民生活安定,国力强盛

------- 消极影响:潜伏危机:王国问题;土地兼并严重;边境匈奴问题。

有为”加强中央集权,

适应国家统一的需要

董仲舒时期儒家思想的特点:1)使儒家思想政治制度化

(2)使儒家思想宗教化

政治制度层面的作用上升

宋明儒学的新发展——理学的产生

明清之际的民主思想与欧洲启蒙思想的比较

条件:

(1)政治条件:中国封建制度虽然衰落,封建专制却空前强化,

封建统治仍十分稳固,还未形成资产阶级力量;

西欧已进入早期资产阶级革命时代,封建统治风

雨飘摇,资产阶级力量空前壮大。

(2)经济条件:中国明清之际资本主义萌芽发展缓慢,受到封建

制度的严重阻碍;

欧洲资本主义手工工场迅速发展。

(3)文化条件:中国封建传统文化仍占统治地位;

欧洲的文艺复兴使资产阶级文化迅速传播,为启

蒙运动奠定了基础。

内容:中国的思想家抨击君主专制,提倡注重实际,具有初步的民

主色彩,但未明确提出建立新的社会制度,也未形成完整的

理论体系;

西方启蒙运动批判封建制度,并为之设立了一套政治方案,

形成了完整的理论体系。

本质:明清之际的批判思想在本质上还未跳出传统儒学的

范畴;

西欧启蒙运动的主张是纯粹的资产阶级政治思想。

影响:明清之际的民主思想对当时的封建专制起了一定的冲击作用,但无法动摇封建统治的理论基础,对后来的辛亥革命只起了一定的影响;

启蒙运动则为法国大革命作了充分的思想动员,极大地推动了欧美资产阶级革命,对亚洲革命运动也起了一定作用。

概述近现代中国社会各阶层对儒家思想的态度?

地主阶级:继续把儒家思想作为统治思想.

农民阶级:洪秀全对儒家思想的利用,将儒家大同思想与西方基督教义以及农民的平均主义思想结合起来,创立了拜上帝教的宗教理论(吸收利用)

资产阶级维新派:康有为赋予儒家思想新的内容,著《新学伪经考》\《孔子改制考》,把西方资阶政治学说与传统儒家思想相结合(改造)

资产阶级革命派:辛亥革命后----继续受冲击,南京临时政府规定学校不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨。

资产阶级激进派:新文化运动前期---全盘否定儒家思想,陈独秀等人掀起新文化运动,把斗争矛头直接指向儒家思想(“打倒孔家店”)

中共(无产阶级政党):文化大革命时期:否定了儒家思想;

改革开放后:批判地继承

儒家思想的现代价值及其对世界的影响

1、“道德规范意识”(“仁”)有利于培养现代公民的道德意识。

“以德治国”

2、“大一统”思想有利于维护国家统一和社会稳定

3、“以人为本”、民本思想有利于今天政治建设、“三农问题”和民生问题的解决

4、“以和为贵、和而不同”的思想有利于和谐社会的构建

5、“礼”体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。

6、“义利观”有利于社会主义市场经济的完善

7、孔子的教育思想——全民教育、素质教育等对我国当代教育事业的发展和人才的培养有积极作用。

对世界的影响:儒家思想在世界上产生了广泛影响,成为中国文化的象征(在日、韩、东南亚乃至欧洲影响大)

消极:维护封建专制,“三纲五常”,束缚了人们,导致保守、封闭的民族性格,不利于民主和科学精神的形成;宣扬封建礼教和束缚妇女的戒律;宣扬等级制度,愚忠愚孝。