《江南春》教学实录及赏析_教案教学

1《江南春》古诗两首教案+反思+实录

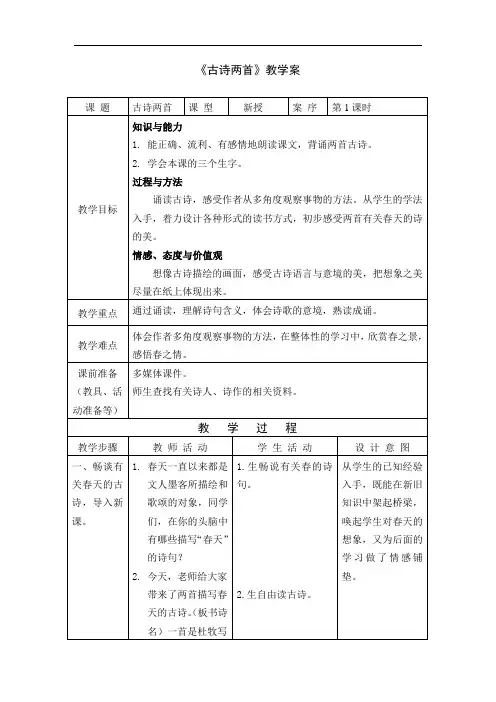

《古诗两首》教学案《古诗两首》课堂教学实录课题:苏教版小学语文四年级下册《古诗两首》教学过程:第一课时一、畅谈有关春天的古诗,导入新课。

师:春天一直以来都是文人墨客所描绘和歌颂的对象,同学们,在你的头脑中有哪些描写“春天”的诗句?生:《咏柳》碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

生:《春晓》春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

生:《凉州词》黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

生:《绝句》两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

生:《绝句》迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖水鸳鸯。

生:《村居》草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

生:《游园不值》应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

生:《宿新市徐公店》篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童疾走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

生:《清明》清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

生:《春夜喜雨》好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

师:这么多的古诗,真是春意浓浓!今天,我们再来学习两首描写春天的古诗,(板书诗名)一首是杜牧写的《江南春》;一首是程灏写的《春日偶成》。

下面让我们一起走进这两首诗,看看作者是如何来写春天的。

(多媒体出示古诗)同学们轻声读几遍。

二、解读古诗大意,结合想象,学习古诗。

生:自由轻声读这两首诗。

(反复读上几遍后)师:通过课前的预习和刚才的自读,老师已能感受到大家能熟练地朗读这两首诗了,能不能读出来让大家欣赏欣赏。

生:(个个跃跃欲试)师:请夏宇晨读这两首古诗。

师:读得抑扬顿挫,有诗意。

陈坚你来读。

师:让我闻到了春的香气息。

贲薛蓉你再来读。

师:流畅,富有韵味。

师:大家都能熟练地朗读这两首古诗了,老师真为大家感到高兴,那么这两首古诗,作者抓住了春天的哪些景物来写的?描绘出了春天怎样的一幅画面?下面分小组合作学习,大家可重点选择一首诗,结合诗的译文进行讨论,然后汇总本小组的建议进行交流。

四下古诗两首《江南春》教案+实录+反思

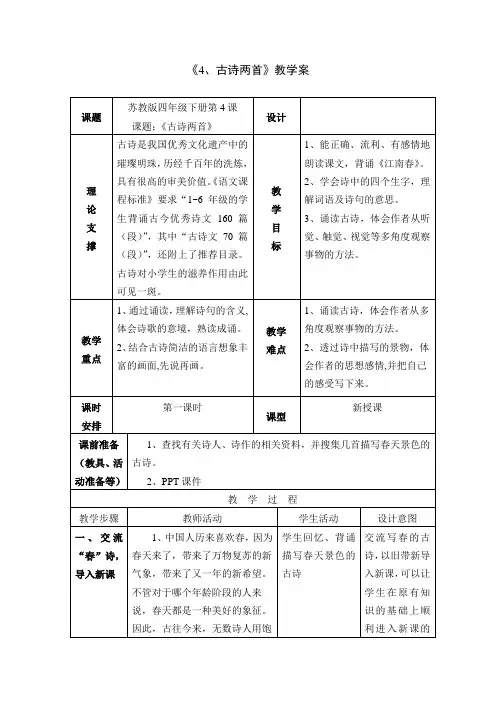

《4、古诗两首》教学案《古诗两首》课堂教学实录课题:苏教版小学语文四年级第八册《古诗两首》教学过程:第一课时一、交流“春”诗,导入新课师:中国人历来喜欢春,因为春天来了,带来了万物复苏的新气象,带来了又一年的新希望。

不管对于哪个年龄阶段的人来说,春天都是一种美好的象征。

因此,古往今来,无数诗人用饱含深情的诗句描写和赞美着明媚的春天。

你们能背诵有关春的古诗吗?生:杜甫的《绝句》:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

生:《春晓》春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

生:《春夜喜雨》好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

……师:看来,同学们能背出很多描写春天的古诗,今天暂时到这里,下次有机会再背。

今天我们要学习的这首诗也是描写春天景色的,它就是杜牧的《江南春》。

(板书课题)关于杜牧,大家应该不陌生,说说你们对他的了解。

生:我们学过他写的《山行》,这首诗是这样的——远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

生:他是一位唐代诗人,很有才华,还写过《清明》等诗歌。

师:我们学习过杜牧的《山行》、《清明》等脍炙人口的佳作。

“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”和“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”都是流传千古的名句。

他字牧之,今陕西省西安市人。

在中国古代文学史上还有另外一名姓杜的著名诗人——“诗圣”杜甫,因为杜牧才华堪比这位前辈,所以人们又称他为“小杜”,与晚唐诗人李商隐并称“小李杜”。

(板书杜牧)师:谁能说说题目什么意思?生:江南的春天。

师:顾名思义,江南的春天。

全诗描写了江南春天的绮丽景色。

二、自读古诗,理解诗意师:请同学们自读《江南春》,整体感知诗的意境。

(出示自读要求。

)(生对照要求自读。

)师:现在老师来检查检查大家的学习效果。

请一位同学读读这首诗。

(一生朗读,但语调平淡。

)师:字音很准确,大家在读古诗时一定要注意节奏。

部编版语文《江南春》优质教案(含板书教学反思)

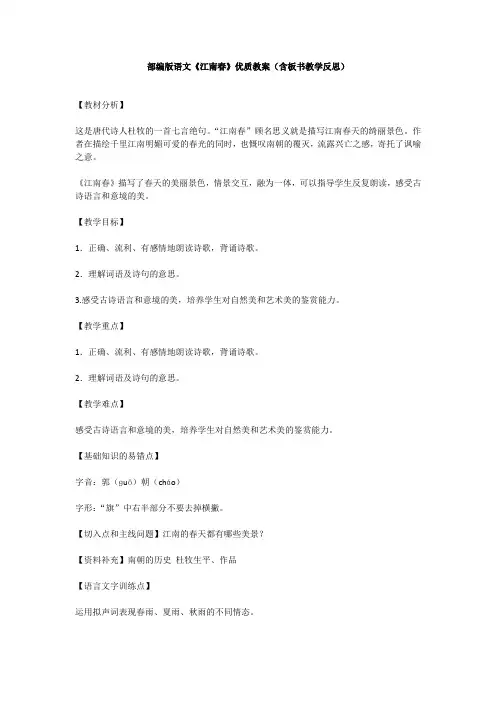

部编版语文《江南春》优质教案(含板书教学反思)【教材分析】这是唐代诗人杜牧的一首七言绝句。

“江南春”顾名思义就是描写江南春天的绮丽景色。

作者在描绘千里江南明媚可爱的春光的同时,也慨叹南朝的覆灭,流露兴亡之感,寄托了讽喻之意。

《江南春》描写了春天的美丽景色,情景交互,融为一体,可以指导学生反复朗读,感受古诗语言和意境的美。

【教学目标】1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

2.理解词语及诗句的意思。

3.感受古诗语言和意境的美,培养学生对自然美和艺术美的鉴赏能力。

【教学重点】1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

2.理解词语及诗句的意思。

【教学难点】感受古诗语言和意境的美,培养学生对自然美和艺术美的鉴赏能力。

【基础知识的易错点】字音:郭(ɡuō)朝(cháo)字形:“旗”中右半部分不要去掉横撇。

【切入点和主线问题】江南的春天都有哪些美景?【资料补充】南朝的历史杜牧生平、作品【语言文字训练点】运用拟声词表现春雨、夏雨、秋雨的不同情态。

【可以进行的练笔训练点】写一段话表现春天的美景。

【拓展读写】手抄报:春天的诗【教学过程】前置性作业:1.自读诗歌,读出诗歌的声律美,熟读成诵。

2.查找南朝的资料。

3.搜集杜牧的诗。

一、拓展积累,课前三分钟小组古诗展示:背古诗优胜小组展示古诗背诵,计时三分钟能背过多少首。

二、激情创境,导入新课出示课件,画卷徐徐打开,把学生带进江南的春天。

师:画面中这是什么季节的景物?有山有水,人们依水而居,这是什么地方?板书课题,生齐读【设计意图:调动情绪,激发兴趣】三、小组合作检测交流,巩固前置性作业。

小组长已经将晨读时检查本组学生的生字词闯关情况在课前汇报给老师。

1. 检查朗读,读准字音:山郭南朝2.根据检查情况,指导学生准确读出读出节奏,欣赏诗歌的声律美:千里╱莺啼╱绿映红,水村╱山郭╱酒旗风。

南朝╱四百╱八十寺,多少╱楼台╱烟雨中。

指名生读生齐读男女生比赛读小组比赛读【设计意图:通过各种形式朗读,在反复朗读的基础上,让孩子感受到古诗的声律美。

部编版语文六年级上册江南春教案与反思精选3篇

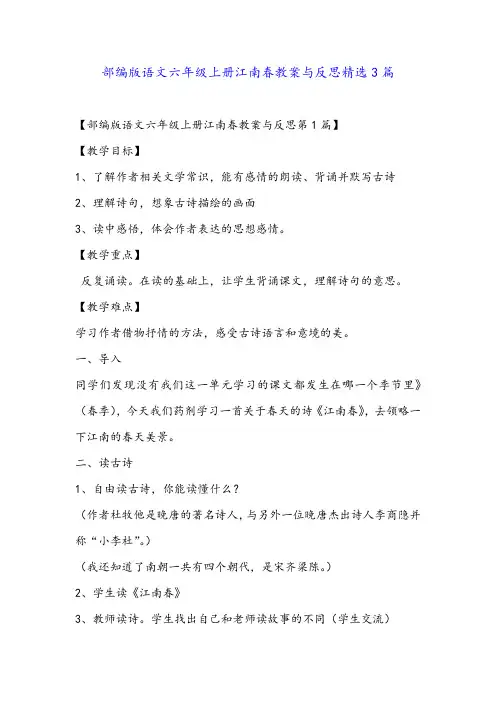

部编版语文六年级上册江南春教案与反思精选3篇【部编版语文六年级上册江南春教案与反思第1篇】【教学目标】1、了解作者相关文学常识,能有感情的朗读、背诵并默写古诗2、理解诗句,想象古诗描绘的画面3、读中感悟,体会作者表达的思想感情。

【教学重点】反复诵读。

在读的基础上,让学生背诵课文,理解诗句的意思。

【教学难点】学习作者借物抒情的方法,感受古诗语言和意境的美。

一、导入同学们发现没有我们这一单元学习的课文都发生在哪一个季节里》(春季),今天我们药剂学习一首关于春天的诗《江南春》,去领略一下江南的春天美景。

二、读古诗1、自由读古诗,你能读懂什么?(作者杜牧他是晚唐的著名诗人,与另外一位晚唐杰出诗人李商隐并称“小李杜”。

)(我还知道了南朝一共有四个朝代,是宋齐梁陈。

)2、学生读《江南春》3、教师读诗。

学生找出自己和老师读故事的不同(学生交流)4、小结:A、读古诗要注意停顿(板书)。

我们可以怎么停呢?介绍最简单的读古诗方法2、2、2、1(板书)这样来停。

B、诗里包含着情感,所以你要跟着诗人的这种情感有轻有重地读。

5、指名读古诗(学生练习读诗句)6、学生齐读,边读边看老师的手势哦。

(学生按照平仄读诗)7、教师配乐有感情朗诵古诗。

学生集体配乐朗诵。

三、整体感知1、你从这首诗里,看到哪些景物了?(黄莺、酒店门前高挂的布招牌、靠山而建的城、好多亭台楼阁在风雨中、、佛教寺院、雨、村庄。

)(教师依次板书景物)2、“千里”之外的景物能看见吗?“千里”之外的鸟鸣能听见吗?(千里是虚指,它其实是一个虚数,它表示就是看上去很远。

而“十里”呢,就非常确切,就觉得这个诗,没有多少意思。

小结:在古诗里,很多数字都是虚指。

“千里”不是真的指一千里,而是指一个很大的范围,并不是真的要跑到一千里以外去听黄莺的啼叫,而是指在很大的范围里都有黄莺在鸣叫。

在整个江南,处处都有这样美的春景。

在古诗中,人们常常把黄莺和春天联系在一起。

诗人边走边看,地点在变化,鸟鸣不停地在耳边响起,这是一番怎样的生机勃勃的景象。

《江南春》教案(精选

《江南春》教案(精选一、教学内容本节课选自人教版语文三年级下册《古诗两首》中的《江南春》。

这首诗描绘了江南春天的美丽景色,诗句优美,意境深远。

详细内容包括:1. 诗句解析:逐句解析诗句,理解诗句中的关键词语,体会诗句的意境。

2. 诗歌背景:了解诗人杜牧的生平事迹,理解诗歌的创作背景。

3. 朗读与赏析:学会正确朗读古诗,感受古诗的韵律美,提高审美情趣。

二、教学目标1. 知识与技能:能正确朗读《江南春》,理解诗句的意思,把握诗歌的主题。

2. 过程与方法:通过小组合作、讨论交流,提高对古诗的理解和欣赏能力。

3. 情感态度与价值观:感受诗人对江南春天美景的热爱和赞美,培养对自然美的热爱。

三、教学难点与重点1. 教学难点:诗句的意境理解和诗歌的朗读技巧。

2. 教学重点:诗句的意思理解和诗歌的主题把握。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过展示江南春天的图片,引导学生感受春天的美景,激发学习兴趣。

2. 诗句解析:逐句解析诗句,引导学生理解诗句的意思,体会诗句的意境。

3. 诗歌背景:介绍诗人杜牧及其创作背景,帮助学生更好地理解诗歌。

4. 朗读与赏析:指导学生正确朗读古诗,感受古诗的韵律美,提高审美情趣。

5. 例题讲解:结合诗句,设计练习题,巩固所学知识。

6. 随堂练习:让学生尝试朗读诗句,并进行交流讨论,提高对古诗的理解和欣赏能力。

六、板书设计1. 诗句解析:诗句、关键词语、意境。

2. 诗歌背景:诗人、创作背景。

3. 朗读与赏析:朗读技巧、韵律美。

七、作业设计1. 作业题目:根据诗句意境,创作一幅江南春天的画。

2. 答案:无标准答案,要求画面体现诗句意境。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生对诗句意境的理解和朗读技巧的掌握,及时调整教学方法。

2. 拓展延伸:推荐阅读其他描绘春天美景的古诗,提高学生的文学素养。

重点和难点解析:1. 诗句的意境理解和诗歌的朗读技巧。

《江南春》教案

《江南春》优秀教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《江南春》。

(2)理解《江南春》的意境和主题,了解作者杜牧及其创作背景。

(3)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《江南春》。

(2)学会通过朗读、默写等方式,体会诗词的韵律美。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对江南景色的喜爱和赞美之情。

(2)培养学生的爱国情怀,激发对传统文化的热爱。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)熟读并背诵《江南春》。

(2)理解《江南春》的意境和主题。

2. 教学难点:(1)把握诗词中的意象和意境。

(2)体会作者的情感态度。

三、教学过程:1. 导入:(1)简要介绍作者杜牧及其创作背景。

(2)引导学生关注诗词的,激发学习兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读《江南春》,感受诗词的韵律美。

(2)让学生结合注释,理解诗词的意义。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗词中的意象和意境。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 情感体验:(1)让学生想象自己置身于江南美景之中,体会作者的情感。

(2)引导学生抒发自己对家乡、对祖国的热爱之情。

5. 课堂小结:四、作业布置:1. 熟读并背诵《江南春》。

2. 写一篇关于《江南春》的读后感。

五、教学反思:在教学过程中,关注学生的学习反馈,及时调整教学方法。

注重培养学生的自主学习能力,提高他们的文学素养。

在课堂讨论中,鼓励学生发表自己的观点,培养他们的创新思维。

针对学生的学习情况,适当加大教学难度,提高他们的学习兴趣。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究诗词背后的含义。

2. 运用情境教学法,让学生仿佛置身于江南水乡,体验诗中的意境。

3. 利用对比分析法,让学生了解《江南春》与其他诗词的异同,提高鉴赏能力。

4. 运用小组合作学习法,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

七、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

部编版语文六年级上册江南春教案与反思【精选3篇】

部编版语文六年级上册江南春教案与反思【精选3篇】【部编版语文六年级上册江南春教案与反思第1篇】[教学目标]:1。

了解有关杜甫的文学常识和本诗的写作背景2.理解作者的思想感情并背诵和默写这首诗。

[教学重点]:一、体味作者遣词造句的妙处,领略诗歌意境。

二、体会作者深沉含蓄的思想感情。

[教学难点]:一、古代诗歌鉴赏方法的初步掌握。

二、对本诗意境的理解。

[作者简介]杜牧(803年~805年),字牧之,号樊川,京兆万年(今陕西省西安市)人。

出身于世代官僚地主家庭。

二十六岁中进士,为弘文馆校书郎。

后来除在地方上做十年幕僚外,又在黄、池、睦、湖等州做过刺使,还曾在中央任过监察御史,膳部、比部及司功员外郎等职,终于中书舍人。

著有《樊川文集》。

杜牧是晚唐一位著名诗人。

青年时期的杜牧,怀有经邦济世之志,喜读兵书,为人刚直不阿,敢于指陈时弊。

后来,由于卷入了牛李党争的政治漩涡之中,使他的政治主张未得旋展,终于堕入颓废享乐、纵情声色的生活里面。

杜牧在文学方面,主张文以致用,强调内容为主,形式为辅,提倡言之有物,朴实无华的文风;反对无病呻吟,片面追求形式。

在晚唐追求浮丽柔靡的文坛上,他主张“本求高绝,不务奇丽”,以豪迈俊爽,拗峭清丽独树一格。

他的七律和七绝都写得很成功,而七绝尤为凝炼、自然,很多名篇为后人所传诵。

由于他在诗歌方面成就较高,后人把他与杜甫相提,称为“小杜”,或为李商隐并提,称为“李杜”。

杜牧虽然写了一些进步诗篇,但也写了不少消极颓废、趣味低下的作品,这些含有糟粕的诗歌,应引起注意,给予批判。

[注释]郭:外城。

酒旗:酒帘,高悬在酒店外的标帜。

②四百八十寺:南朝皇帝和大官僚好佛,在京城(今南京市)大建佛寺。

据《南史·循吏·郭祖深传》说:“都下佛寺五百余所”。

这里说四百八十寺,是大概数字。

辽阔的江南到处莺歌燕舞绿树红花相映,傍水的村庄依山的城郭都有酒旗迎风飘动。

南朝统治者笃信佛教足足建有四百八十座寺庙,如今有多少楼台都笼罩在这蒙蒙的烟雨之中。

2023年部编版语文六年级上册江南春教案与反思(推荐3篇)

部编版语文六年级上册江南春教案与反思(推荐3篇)〖部编版语文六年级上册江南春教案与反思第【1】篇〗教学目标:1 、正确、流利、有感情的朗读课文,背诵课文2 、学会本课的一个生字,并能理解运用3 、在朗读中感受江南美丽春景的同时感受作者借古讽今,忧国忧民的博大胸怀和兴亡之感教学重难点:1 、带着想象诵读诗歌,体会江南春景2 、领会诗人借古讽今的艺术手法教材分析:本诗是唐代著名诗人杜牧的一首七言绝句。

诗人描绘了江南明媚可爱的春光的同时,也感叹南朝的覆灭,流露兴亡之感,寄托讽喻之意。

教学用时:一课时教学过程:第一课时一、导入新课( 1 )PPT 出示几张春天的。

说到雪,说到冰想到的都是塞北,说到春,想到的更多的'自然是“江南”。

今天,我们就一起去看看江南的春。

( 2 )解题《江南春》,顾名思义就是江南的春天。

二、初读课文、整体感知( 1 )春天给你什么样的感受?(美)你觉得江南的春天,会给人什么样的感受?(美!)( 2 )带着自己的感受吟诵诗歌。

( 3 )指导朗读。

七言绝句应该怎样断句?(千里——莺啼——绿映——红)三、精读课文、合作探究( 1 )一看:朗读诗歌,你看到了什么?(绿叶衬着红花,绿水环绕的村庄,背靠青山,酒家的旗子在春风中微微摆动。

放眼望去,南朝建立的寺庙,在烟雨迷蒙之中若隐若现。

)千里:与“十里”作比较。

四百八十:概数,说明很多。

( 2 )二听:莺啼、人声( 3 )三闻:花香、酒香( 4 )四想:江南的春天真美。

总结:在诗人的笔下,江南的春天是如此的美妙。

可看、可听、可闻、可想。

那我们就一边读一边看,一边读一边听,一边读一边闻,一边读一边想吧。

过渡:在如此美妙的江南美景面前,我们感到的仅仅是美,仅仅是无限的遐想。

但是我们的是诗人想到的远远不止这些。

四、拓展延伸、( 1 )介绍写作背景( 2 )学习借古讽今的艺术手法五、课堂总结〖部编版语文六年级上册江南春教案与反思第【2】篇〗【课前预习】1.学生在课外认真正确地朗读诗词。

《江南春》教学实录及赏析(精选16篇)

《江南春》教学实录及赏析(精选16篇)《江南春》及赏析篇1第一板块情境引入(师生问好。

)师:老师在屏幕上打上了几张照片,仔细看一看,能不能猜得出这些照片是拍摄在什么季节?不单单要告诉我什么季节,而且要告诉我从什么细小的地方判断出来的。

生:是春天,因为我是从照片上的花和柳树知道的。

师:花红柳绿是春天的象征和标志。

生:我从图片上看到天非常晴朗。

我觉得春天一般都是这样子的,所以我判断出这些图片是在春天拍的。

师:可能春光明媚给你的印象很深,不过老师要告诉你,春天也是多雨的,不单单是晴朗的。

生:我从左下角那张图上看出柳条已经发芽了,一般是在春天柳条才会发芽。

师:柳树的这个状态说明这是春天。

这图上有没有你们熟悉的景物啊?生:右下角的照片是七宝。

(笔者注:上课学生来自于七宝镇上的一所小学。

)师:你看出来,很好。

七宝是江南古镇,有将近千年的历史。

长江以南大片的地区,我们经常用两个字来定义它,叫“江南”。

今天我们就要学习一首关于江南的春天的古诗。

请大家小声地快速地读一读老师发给大家的讲义。

读上面的诗,读上面的作者介绍,读上面注释,现在开始。

(学生自由小声读讲义)评析:执教者精心采用学生故乡景物创设情境,引导其理解“江南”及其景色的特点,入情入境,且直观,亲切,简洁。

第二板块学会按照平仄诵读古诗师:哪位同学来告诉我,你读懂了什么?生:我知道了《江南春》作者杜牧他是晚唐的著名诗人,与另外一位晚唐杰出诗人李商隐并称“小李杜”。

生:我知道了在公元420到589年的南朝建立了许多,建立了大批佛教寺院。

师:知道了一个历史小知识。

生:我还知道了南朝一共有四个朝代,是宋齐梁陈。

师:这也是一个小知识。

读得非常仔细。

生:我知道了南朝是从公元420年到589年。

师:这个时间段和这首诗还是有着很重要的关系。

同学们刚才说到的都是和这首诗有关系的一些背景资料。

我们一起来读一读这首诗。

(学生读《江南春》)评析:很多课堂上习惯利用媒体之形象、集中的特点出示文字来代替学生的阅读,统一了学生对学习的关注点。

人教部编版语文六年级上册第十八课第二课时《江南春》教案含反思

第十八课第二课时《江南春》教案教学目标1. 理解古诗内容,领悟诗意,并能用自己的话说出诗句的意思。

2. 引导学生体会诗歌的意境,培养其语感,并积累一定的语言。

3. 激发学生对祖国古代文化的热爱,能积极主动的参与到朗诵诗歌的活动中。

教学重点、难点理解诗句的意思,体会诗歌的意境。

教学准备教师:准备投影片、古诗的课件。

学生:搜集有关这首诗的背景、作者及有关黄鹤楼的资料。

教学时间1课时。

教学过程一、激发兴趣,导入新课1. 播放课件,学生欣赏《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的动画和歌曲。

2. 导入新课:在这首诗中,我们仿佛看到李白目送着孟浩然消失在茫茫大海中的情景。

那么在这首诗中具体描述了哪些景物呢?让我们一起来看一看吧!二、初读古诗,整体感知1. 学生自由朗读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

2. 指名朗读,教师纠正字音和节奏。

3. 齐读。

要求:读准字音,读出节奏。

4. 出示课文挂图,引导学生观察。

问:你看到了什么?想到了什么?5. 指名描述,并回答问题。

(图上有江水、黄鹤楼和船。

船停在黄鹤楼边,一位诗人倚靠在石栏旁送别孟浩然。

)6. 教师小结:看来,同学们已经对这首诗有了大致的了解。

要想进一步理解诗意,就要借助资料和书下注释来学习。

三、借助资料,自学理解1. 学生自学。

出示自学提示:借助资料和书下注释,理解诗句的意思。

2. 把自己不理解的地方做上记号,准备质疑。

3. 指名汇报并质疑。

(对于能提出问题的同学要给予表扬和鼓励)4. 教师小结:学习古诗只把诗句的意思理解了是不够的,还要通过朗读来体会作者的感情,下面我们就来通过朗读来体会作者的感情吧!四、感情朗读,体会诗意1. 教师范读。

(突出重音、停顿和读音的变化)学生评价。

2. 学生练习朗读。

要求:读出重音、停顿和读音的变化。

3. 指名朗读并评价。

4. 教师小结并出示挂图。

(用红线标出作者站在江边想象的那一处)问:假如你就是站在江边送别孟浩然的李白,你会想到什么呢?5. 小组讨论后汇报交流。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《XX》教学实录及赏析

第一板块情境引入

(xx 问好。

)

师:老师在屏幕上打上了几张照片,仔细看一看,能不能猜得出这些照片是拍摄在什么季节?不单单要告诉我什么季节,而且要告诉我从什么细小的地方判断出来的。

生:是春天,因为我是从照片上的花和柳树知道的。

师:XX是春天的象征和标志。

生:我从图片上看到天非常晴朗。

我觉得春天一般都是这样子的,所以我判断出这些图片是在春天拍的。

师:可能春光明媚给你的印象很深,不过老师要告诉你,春天也是多雨的,不单单是晴朗的。

生:我从左下角那张图上看出柳条已经发芽了,一般是在春天柳条才会发芽。

师:柳树的这个状态说明这是春天。

这图上有没有你们熟悉的景物啊?生:右下角的照片是七宝。

(笔者注:上课学生来自于七宝镇上的一所小学。

)

师:你看出来,很好。

七宝是江南古镇,有将近千年的历史。

长江以南大片的地区,我们经常用两个字来定义它,叫“江南”。

今天我们就要学习一首关于江南的春天的古诗。

请大家小声地快速地读一读老师发给大家的讲义。

读上面的诗,读上面的作者介绍,读上面注释,现在开始。

(学生自由小声读讲义)

评析:执教者精心采用学生故乡景物创设情境,引导其理解“江南”及其景色的特点,入情入境,且直观,亲切,简洁。

第二板块学会按照平仄诵读古诗

师:哪位同学来告诉我,你读懂了什么?

生:我知道了《江南春》作者杜牧他是晚唐的著名诗人,与另外一位晚唐杰出诗人李商

隐并称“小李杜”。

生:我知道了在公元420 到589 年的南朝建立了许多,建立了大批佛教寺院。

师:知道了一个历史小知识。

生:我还知道了南朝一共有四个朝代,是宋齐梁陈。

师:这也是一个小知识。

读得非常仔细。

生:我知道了南朝是从公元420 年到589 年。

师:这个时间段和这首诗还是有着很重要的关系。

同学们刚才说到的都是和这首诗有关系的一些背景资料。

我们一起来读一读这首诗。

(学生读《xx》)

评析:很多课堂上习惯利用媒体之形象、集中的特点出示文字来代替学生的阅读,统一了学生对学习的关注点。

《江南春》词句浅显,执教者为学生提供必要的纸媒和注释,让其自读,而不是逐句解释,激发了学习兴趣,提高了学习效率。

引导学生交流读懂的背景信息,则能及时了解学生自学情况。

更为重要的是,让学生有充分运用已有知识得到自己学习的机会,而不单单成为课堂的配角。

师:听了同学们的朗读,老师也想读一读。

不过,老师的读法可能和你们有些不同哦,请大家仔细听,然后告诉我,老师的读法不同在哪里?

(教师读诗。

)

生:老师读得有快有慢。

生:我们都是按照一个说法读的,比如说前面四个连在一起,然后断一断,再读后面三个。

老师不是这样读的,有时候,前面两个字停一停再读后面,有时候前面连在一起,后面读得慢了。

师:这个同学听得真仔细,她先说自己的读法是四个字三个字这样停顿,而老师的停顿不一样。

对呀,读古诗要注意停顿(板书)。

我们可以怎么停呢?有好几种方法,老师这里介绍一种,你可以用最方便的2、2、2、1(板书)这样来停。

生:我听出,“千”下面是一个横,就声音长一点,“里”下面是一竖就读快一点。

师:这叫做“平仄”(板书),我们今天学习的古诗,也叫格律诗。

它在声音上有一定的要求,所以它必须按照一定的格式来写。

在古诗当中,我们把现在普通话里的第一声和第二声称之为“平声”,它们比较舒展、平缓,当然也有极个别的第一声和第二声的字,发生变化,这个我们暂时不讲。

那么第三声和第四声的字,叫“仄声”(板书)。

它比较短促、有力,读得快一点。

在我们停顿的时候,特别要注意第二个字、第四个字、第六个字(板书)如果它们是平声,我们要读得长一些,如果这二、四、六位置上的字是仄声,我们读得短一些。

生:我还发现老师读得时候有轻有重。

师:对啊,诗里包含着情感,所以你要跟着诗人的这种情感有轻有重地读。

生:我发现老师读的时候,每句后面都会有停顿,停顿好长时间才接着读第二句。

师笑:呵呵,句子与句子之间也要停顿。

好,同学们,想学一学这样的读法吗?谁能第一个来试试看。

生:千里莺啼xx

师:有点味道了,不过有一个字没有读准,不要着急。

停顿时要换气。

千里——莺啼(拖长)——换气,绿映——红(示范),试试看!

生:千里——莺啼——绿映——红。

(有明显进步)师:对,好多了。

谁再能试试看?

生:千里——莺啼——绿映——红。

师:你不单单读准确了,而且读得很有情感。

生:千里——莺啼——绿映——红(响亮而有激情)。

师:真好!第二句谁愿意试试

看?

生:水村XX 绿旗------------ 风。

师:这句其实很难读,特别是要注意在停顿时换气。

有没有同学愿意再来尝试一下?

(学生练习读诗句)师:后面两句谁愿意一起来?生:南朝——四百——八十——寺,

多少——楼台——烟雨——中。

师:“台

字再长一点试试看!

生:多少——楼台——烟雨——中。

师:有没有同学还想试的?

(学生练习读诗句)师:我们一起来,边读边看老师的手势哦。

(学生按照平仄读诗)师:很好,给自己掌声。

第一遍就读得这么好。

老师配上音乐,再给大家

读一遍。

(教师配乐有感情朗诵古诗。

学生集体配乐朗诵。

)

评析:不讲平仄的古诗教学不是真正的古诗教学。

如何讲解平仄是古诗教学中的难点。

执教者启发学生辨析质疑,然后清晰简明地介绍有关概念,接着又细致周到地组织学生模仿、学习、操练。

学生从不会到会,教学效果明显。

如果前一板块是诗意的情感导入,那么,这里就是语言的形式学习。

第三板块辨析词义体会诗境

师:同学们,在悠扬的乐曲声中,我们读了这首诗。

你从这首诗里,看到哪些景物了?

生:我看到了xx。

生:我看到酒店门前高挂的布招牌。

生:我看到了靠山而建的城。

生:我仿佛看到了好多亭台楼阁在风雨中。

生:我看到了佛教寺院。

生:我还看到了雨。

生:如果没猜错的话,第二句的“村”应该是村庄。

(教师依次板书景物)

生:我看到了一个连起来的画面,水面上有许多许多楼台,立在那个烟雨中,景色很美。

生:我看到了有一棵大树,上面有好多黄莺在歌唱,好多鲜花衬托着绿叶。

评析:梳理景物,学生自然而然地由说词语,到说句子说画面。

在叙述过程中,学生内化教师提供的信息,体会诗意,并表达出来。

同时,学生也会明白,古诗是古人将所见之景描述下来,古今的情感是一致的。

为最后的照片描述环节提供了语言素材,奠定了情感基调。

师:色彩多么鲜艳。

黄莺在歌唱,还有很多的鲜花,还有树木。

一首小诗居然让我们看到了那么多的东西!这就是一首好诗,这首好诗千百年来一直被人传诵,传到了明朝。

有一个读书人,他读出了一些问题。

(播放幻灯片)他

说,千里莺啼谁能听得?千里绿映红谁能见得?(生笑)若作十里,则莺啼绿红之景,村阁、楼台、僧寺、酒旗皆在其中矣。

这段话是文言,你理解它的意思吗?

生:我觉得“千里莺啼谁能听得”指的是千里之外的黄莺鸟叫谁能听得到,那么远?我们又不是顺风耳(众笑),千里绿映红谁能见得?离得那么远的桃花还有柳树,谁能看得到啊?

师:所以说这句话的人说,要怎么改啊?

生:就把它改到“十里”,就差不多能看得见了,也能听得见。

师:你觉得“千里”和“十里”哪一个好?

生:“千里”好,我觉得这个“千里”是指整个“千里”都有鸟在叫,有柳树发芽桃花开放,如果改成“十里”的话,就感觉很近,不怎么美了。

师:你是从xx 角度去体会的。

生:如果改成“十里”的话,读起来也不怎么顺。

师:对对对,非常好!“千”是一个平声字,读起来很舒展,感觉很远,地方很大。

“十”,在古代是个仄声字,读上去很局促。

生:南朝有四百八十寺,四百八十个寺,地方肯定很大,肯定能占据一千里(众笑)。

师:你把两句诗里面的数量词合在一起理解,这是一个很好的学习方法。

生:我认为“千里”它其实是一个虚数,它表示就是看上去很远。

而“十里” 呢,

就非常确切,就觉得这个诗,没有多少意思。