手部微生物监测标准操作规程

洁净区操作人员微生物检测规程

洁净区操作人员微生物检测规程目的:对操作人员定期进行微生物检测,使操作人员确实执行清洁规范及个人卫生守则,以避免人为因素污染药品。

2. 范围:本标准适用于控制区操作人员手部和工作服的微生物检测。

3.职责:QA洁净度监测人员、QC微生物检验员对本标准的实施负责。

4. 程序:本检测规程采用直接接触法。

4.1. 器具及培养基;培养箱、培养皿、营养琼脂培养基。

4.2. 步骤:4.2.1. 取已灭菌并在50±5℃保温的液态营养琼脂培养基,在层流净化台上倒入已灭菌的培养皿中。

18-20ml/皿。

4.2.2. 打开培养皿上盖,以培养基表面接触测试面轻压2-3秒,盖上盖子。

4.2.3. 以75%酒精擦拭消毒测试面。

4.2.4. 将培养皿放置于30-35℃培养箱中培养48小时。

. 测试面之选择:4.3.1. 手部:以手掌内侧面为主要测试面。

4.3.2. 工作服:以袖口、肘部、腹部为主要测试面。

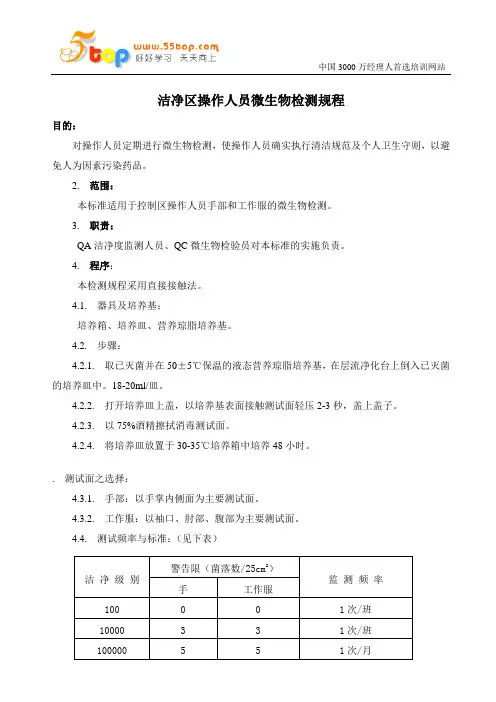

4.4. 测试频率与标准:(见下表)4.5. 异常情况处理:4.5.1. 异常情况:指测试结果超过规定标准,或出现病原菌的情况。

4.5.2. 出现异常情况,立即查找污染源,并进行彻底的清洁消毒。

4.5.3. 对在此期间生产的产品的微生物污染情况进行调查,必要时采取应急措施(收回、C O60照射等)。

4.5.4. 对生产部门进行人员个人卫生及清洁规范的教育和培训。

4.5.5.一个月内再进行测试,直到合格或找出污染源并消除为止。

5. 附:洁净区操作人员微生物检测记录ZL0071 00。

容器设备微生物污染检测规程目的:建立生产用容器设备微生物污染检测的基本操作,防止容器设备对药品产生污染。

2. 范围:本标准适用于生产用容器设备微生物污染的检测。

3. 责任:QA洁净度监测人员、QC微生物检验员对本标准的实施负责。

4.程序:4.1. 本检测规程采用擦拭取样法。

4.2. 实验材料及用具:电热恒温培养箱、药用棉棒、铝制小盒、试管、试管塞、培养皿、蒸汽灭菌锅。

微生物检测操作规程

微生物检测操作规程一、引言微生物检测是一个广泛应用于医疗、食品、环境等领域的重要检测方法,通过对样品中微生物的定性和定量分析,可以判断样品的卫生质量和安全性。

为了确保微生物检测结果的准确性和可靠性,制定一套操作规程是非常必要的。

本文将详细介绍微生物检测操作规程的步骤和注意事项。

二、操作规程1. 样品采集a. 根据检测对象的不同,选择合适的采样方法。

例如,对于食品样品,可以采用无菌容器直接采集;对于空气样品,可以使用空气采样器进行采集。

b. 采集样品时应注意避免外界污染,避免手部接触样品,以免引入外部微生物。

2. 样品处理a. 根据不同检测方法的要求,对样品进行预处理。

例如,对于固体样品,可以进行均质处理或稀释处理;对于液体样品,可以进行滤液处理。

b. 在样品处理过程中,应注意避免交叉污染,使用无菌操作器具和器皿,确保样品的纯净度。

3. 微生物培养a. 根据检测要求,选取合适的培养基和培养条件。

不同的微生物可能对培养基和培养环境有特殊要求,需要进行适当调整。

b. 严格按照培养基配制方法进行操作,确保培养基的质量和纯度。

c. 在培养过程中,保持适当的温度、湿度和通气条件,以促进微生物的生长。

4. 微生物检测a. 根据检测要求,选择合适的微生物检测方法。

常用的方法包括菌落计数法、涂布法、过滤法等。

b. 在进行微生物检测前,对检测仪器和试剂进行校准和验证,确保其准确性和可靠性。

c. 严格按照检测方法的步骤进行操作,注意避免交叉污染和误操作。

5. 结果分析a. 对微生物检测结果进行分析和解读,判断样品的微生物质量。

b. 结果分析过程中,应注意排除干扰因素,确保结果的准确性。

6. 结论和报告a. 根据微生物检测结果,给出结论和评价,判断样品是否符合相关标准或要求。

b. 撰写检测报告时,要求结果准确、清晰,并附上操作过程和结果分析的详细记录。

三、注意事项1. 操作过程中应保持操作台面和操作器具的清洁,并进行必要的消毒处理,以防止交叉污染。

员工手部 接触面等微生物检验规程

1 目的

本制规范用于控制洁净区域内员工手部、产品接触面(与产品直接接触的台面、容器、工位器具表面)、工作服的细菌总数,验证清洁卫生情况与消毒液的效果,以保证最终产品质量。

2 范围

本程序适用于我司生产、实验的洁净区域。

3 职责

质量部微生物实验员对此规范负责。

4 取样频率

4.1车间转换不同卫生要求的产品时,在加工前进行擦拭检验,以便了解车间卫生清扫消毒情况。

4.2全厂统一放长假(5天以上)后,车间生产前,进行全面擦拭检验。

4.3产品检验结果超内控标准时,应及时对车间可疑处进行擦拭,如有检验不合格点,整改后再进行擦

拭检验。

4.4新产品试产,按客户规定擦拭频率擦拭检验。

4.5对工作表面消毒产生怀疑时,进行擦拭检验。

4.6正常生产状态的擦拭,每周一次。

4.7员工手部:在更换消毒液种类,进行新消毒液验证时进行;日常每季度进行一次检测;每次检人数

为2人~10人。

5 操作程序

5.1操作人员手部微生物污染检测

5.1.1实验材料

灭菌生理盐水、营养琼脂培养基、恒温培养箱、旋涡混合仪、酒精灯、超净工作台、灭菌棉签、压力蒸汽灭菌器、微量移液器、一次性无菌移液吸头、灭菌棉签、9cm双碟平皿。

5.1. 2培养基的配制:。

手部涂抹微生物的标准

手部涂抹微生物的标准手部涂抹微生物的标准是指在实验室或临床环境中对手部进行微生物涂抹的一种标准化操作方法,旨在评估手部的卫生状况和微生物污染程度。

通过手部涂抹微生物的标准操作,可以有效地定量评估手部对病原微生物的潜在感染风险,为控制感染传播提供科学依据。

近年来,随着微生物学研究的进展和感染控制意识的提高,手部涂抹微生物的标准操作逐渐成为临床医师、实验室工作者和环境卫生管理者的一项重要工作。

正确的手部涂抹微生物标准操作不仅可以评估手部卫生状况,还可以从根本上预防和控制微生物感染的传播。

因此,本文旨在探讨手部涂抹微生物的标准操作流程、操作规范、影响因素以及应用前景,为相关行业提供参考和指导。

手部涂抹微生物标准操作流程主要包括样本采集、培养分析和数据处理。

首先,操作者应准备好所需的培养基和实验仪器,然后对手部进行严格的清洁消毒,以避免外界环境对实验结果的干扰。

接下来,操作者需按照标准操作流程采集手部样本,并将样本均匀涂抹于培养基表面,放置于适宜的温度下培养一定时间。

最后,操作者应根据培养基上微生物的种类和数量,进行定量分析和统计处理,得出手部微生物菌群的分布特征和感染风险评估结果。

手部涂抹微生物标准操作规范对实验结果的准确性和可靠性至关重要。

在操作过程中,操作者应严格遵守操作规范,避免操作中的交叉污染和误操作,确保实验结果的可比性和可信度。

此外,操作者还需注意实验环境的洁净度和消毒程度,减少外界环境对实验结果的影响。

只有在严格遵守操作规范的前提下,才能得到准确的手部微生物菌群信息和感染风险评估结果。

手部涂抹微生物标准操作受多种因素的影响,其中包括操作者的操作技能和经验、实验环境的洁净度和温湿度、培养基的选择和质量等。

操作者在进行手部涂抹微生物操作时,应具备一定的微生物学知识和实验技能,熟练掌握标准操作流程和操作规范,保证实验能够顺利进行和结果可靠。

此外,实验环境的洁净度和温湿度也对实验结果产生影响,操作者需定期清洁消毒实验室环境,保持良好的操作环境和培养条件,确保实验结果的准确性和可靠性。

微生物限度检查操作规程

微生物限度检查操作规程《微生物限度检查操作规程》一、目的微生物限度检查是用于确认产品是否符合微生物水平要求的一种分析方法。

本操作规程的目的是制定微生物限度检查的操作步骤,确保检查结果的准确性和可靠性。

二、适用范围本操作规程适用于所有需要进行微生物限度检查的产品,包括食品、医药和化妆品等。

三、操作步骤1. 准备工作:清洁实验室工作台面和仪器设备,准备所需的培养基和试剂,并确保仪器设备的正常运转。

2. 取样:按照产品的取样标准,从不同批次或不同位置进行取样,并确保取样的代表性。

3. 样品制备:将取样的产品进行样品制备,包括稀释、搅拌和过滤等步骤,以便于后续的微生物检查。

4. 培养:将样品接种在适当的培养基上,根据不同的微生物种类和要求进行培养,并进行恒温培养一定时间。

5. 计数:在培养一定时间后,对培养基上的菌落进行计数,并按照标准方法进行结果的记录和确认。

6. 结果判定:将检查结果与产品的微生物限度标准进行比对,根据结果作出是否合格的判定。

7. 结果记录:将微生物限度检查的结果进行记录,包括样品信息、操作步骤、检查结果和判定等信息,并将结果报告给相关部门或供应商。

四、注意事项1. 操作人员应具备一定的微生物检测知识和操作技能,严格按照操作规程执行。

2. 实验室应保持清洁、卫生,并进行定期消毒和验证。

3. 实验室设备应定期维护和校准,确保设备的准确性和可靠性。

4. 所使用的培养基和试剂应符合相关标准,存放在干燥、阴凉、避光的环境中。

5. 检查结果应及时报告,并根据结果采取相应的控制措施。

以上就是《微生物限度检查操作规程》的主要内容,希望能够帮助大家更好地进行微生物限度检查,确保产品质量和安全。

医务人员手卫生标准操作规程

医务人员手卫生标准操作规程一、手卫生管理制度1.手卫生为洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

2.全院必须配备合格的洗手与卫生手消毒设施。

设置流动水洗手,重点部门应配备非手触式水龙头,提倡用洗手液洗手,盛放皂液的容器为一次性使用,应配备干手物品或设施,避免二次污染,应配备合格的速干手消毒剂。

3.遵循洗手与卫生手消毒的原则,严格掌握洗手或使用速干手消毒剂指征。

4.医务人员在下列情况时应先洗手,再进行卫生手消毒:a接触患者的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后,b直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

5.禁止佩戴手部饰物,指甲长度不超过指尖。

医务人员遵照七步洗手法进行洗手或卫生手消毒,认真揉搓双手至少15s,应注意清洗双手所有皮肤。

6.手术室、产房配备合格的外科手消毒设施,洗手池应每天清洁与消毒,配备清洁指甲用品及手卫生的揉搓用品,用后放在指定的容器中,揉搓用品一人一用一清洁、灭菌或一次性使用,清洁指甲用品应每日清洁与消毒。

手消毒剂采用一次性包装、非手触式手消毒剂的出液器。

7.配备干手物品,干手巾应一人一用一灭菌,盛装消毒巾的容器应每次清洗、灭菌。

配备计时装置。

8.外科手消毒应遵循的原则:a先洗手,后消毒。

b不同患者手术之间、手套破损或手被污染时应重新进行外科手消毒。

9.严格按照外科手消毒流程图进行外科手消毒,在整个手消毒过程中应保持双手位于胸前并高于肘部,使水由手流向肘部。

10.每季度对重点部门工作的医务人员手进行消毒效果的监测,当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时,应及时进行监测,并进行相应致病性微生物的监测。

11.手消毒效果应达到相应要求:卫生手消毒,监测的细菌菌落数应≦10cfu/cm2。

外科手消毒,监测的细菌菌落数应≦5cfu/cm2。

二、手卫生应遵循的基本原则:1.基本要求:(1)手部指甲长度不应超过指尖。

(2)手部不应戴戒指等装饰物。

(3)手部不应戴人工指甲、涂抹指甲油等指甲装饰物。

手卫生微生物学检测的标准

手卫生微生物学检测的标准

手卫生微生物学检测的标准主要包括细菌菌落总数的合格标准。

普通手卫生的细菌菌落数应≤10cfu/cm²,而外科手消毒的细菌菌落数应≤5cfu/cm²。

这意味着在手卫生消毒后,每平方厘米的手部皮肤上,细菌的数量不应超过这些标准。

此外,手卫生消毒效果的监测还应考虑不同环境下的手合格标准。

例如,在Ⅰ类和Ⅱ类区域,细菌菌落总数应≤5cfu/cm²;在Ⅲ类区域,细菌菌落总数应≤10cfu/cm²;在Ⅳ类区域,细菌菌落总数应≤15cfu/cm²。

这些标准旨在确保手部卫生在不同环境下都能达到一定的卫生标准,从而减少细菌感染的风险。

总的来说,手卫生微生物学检测的标准是确保手部清洁和卫生,减少细菌数量,以降低感染的风险。

医务人员和公众都应遵循这些标准,并定期进行手部卫生检测,以确保手部的卫生状况符合要求。

医院医务人员手卫生标准操作规程

医院医务人员手卫生标准操作规程一、术语与定义1.手卫生:为医务人员在从事职业活动过程中的洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

2.洗手:医务人员用流动水和洗手液(肥皂)揉搓冲洗双手,去除手部皮肤污垢、碎屑和部分微生物的过程。

3.卫生手消毒:医务人员用手消毒剂揉搓双手,以减少手部暂居菌的过程。

4.外科手消毒:外科手术前医护人员用流动水和洗手液揉搓冲洗双手、前臂至上臂下1/3,再用手消毒剂清除或者杀灭手部、前臂至上臂下1/3暂居菌和减少常居菌的过程。

二、洗手与卫生手消毒设施1.医疗机构应设置与诊疗工作相匹配的流动水洗手和卫生手消毒设施,并方便医务人员使用。

2.手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、检验科、内镜中心(室)等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。

3.有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。

4.应配备洗手液(肥皂)及干手用品或设施。

三、洗手与卫生手消毒指征1.下列情况医务人员应洗手和/或使用手消毒剂进行卫生手消毒:(1)接触患者前。

(2)清洁、无菌操作前,包括进行侵入性操作前。

(3)暴露患者体液风险后,包括接触患者黏膜、破损皮肤或伤口、血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料等之后。

(4)接触患者后。

(5)接触患者周围环境后,包括接触患者周围的医疗相关器械、用具等物体表面后。

2.应洗手指征:(1)当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时。

(2)可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物时。

3.先洗手,后消毒指征:(1)接触传染病患者的血液、体液和分泌物以及被传染性病原微生物污染的物品后。

(2)直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

4.手卫生的原则:(1)当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时;可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物时,应用肥皂(皂液)在流动水下洗手。

微生物检测标准

微生物取样方法、微生物检测标准举例一:一、空气采样及检验方法1培养基:普通营养琼脂平板,按GB4789.28中3.7条配制2采样(空气沉降法)2.1布点:面积小于30平方米的车间,设一对角线,在线上取3点,即中心一点,两端在距墙1米处各取一点;面积大于30平方米的车间,设东、西、南、北、中5个点,其中东、西、南、北点均距墙1米。

2.2采样高度:与地面垂直高度80-150厘米。

2.3采样方法;用直径为9厘米的普通营养琼脂平板在采样点上暴露20分钟盖上送检培养。

3培养:于37°C培养24小时。

4检测频率:每周空气质量标准:生车间、熟车间、成品车间:低于100个半成品库、成品库:低于10个二、设备的采样与检验方法根据生产过程所要求的重点卫生部位,实验室对其进行涂抹采样,进行细菌总数检验。

1采样方法1.1涂抹法(适用于表面平坦的设备和工器具产品接触面)取经过灭菌的铝片框(框内面积为50平方厘米)放在需检查的部位上,用无菌棉球蘸上无菌生理盐水擦拭铝片中间方框部分,擦完后立即将棉球投入盛有10毫升无菌生理盐水的试管中,此液每毫升代表5平方厘米。

1.2贴纸法(适用于表面不平坦的设备和工器具接处面)将无菌规格纸(5X5厘米,纸质要薄而软)用无菌生理盐水泡湿后,于需测部分分别贴上两张,两张纸面积共50平方厘米,然后取下放入盛有10毫升无菌生理盐水的试管中,此液每毫升代表5平方厘米。

2检验方法2.1细菌总数的检验将上述样液充分振摇,根据卫生情况,相应地做10倍递增稀释,选择其中2-3个合适的稀释度作平皿倾注培养,培养基用普通营养琼脂,每个稀释度作2个平皿,每个平皿注入1毫升样液,于37C培养24小时后计菌落数。

结果计算表面细菌总数(cfu/cm2)=平皿上菌落的平均数X样液稀释倍数/30X22.2致病菌的检验沙门氏菌,参照GB4789.4进行金黄色葡球菌,参照GB7918.5进行4.检验合格标准:细菌总数10—100个/cm2,5.关键点:细菌总数W10个/cm2一般区域:细菌总数W100个/cm2三、人员手表面细菌污染情况的检验1.采样方法:用一支蘸有无菌生理盐水的棉拭子涂擦被检对象手的全部,反复两次,涂擦的时候棉拭子要相应地转动,擦完后,将手接触部分剪去,将棉拭子放入装有10毫升无菌生理盐水的试管内送检培养。

人员手部及设备卫生的微生物测定标准

1、目的为防止或减少微生物对食品的污染,对清洗消毒后的人员手部、工器具、设备进行微生物检测,确保其微生物限值可控。

2、范围本标准适用于所有与产品直接接触的人员手部、工器具、设备等。

3、职责:化验员负责本标准的实施。

4、仪器设备及器具:4.1 灭菌剪子、镊子。

4.2 灭菌具塞广口瓶。

4.3 灭菌生理盐水。

4.4 灭菌棉签,4.5 灭菌的金属制规格板。

4.6 编号用的白板笔。

4.7 手提式高压蒸气灭菌锅。

4.8 电热恒温培养箱。

4.9 酒精灯。

4.10 75%的酒精棉球。

4.11 消毒橡皮手套。

4.12 其他微生物实验所需用样品。

5、采样方法:5.1设备表面、机械器具:用浸有灭菌生理盐水的棉签在被检物体表面(取与食品直接接触或有一定影响的表面)取25cm2的面积,在其内涂抹10次,然后剪去与手接触部分棉棒,将棉签放入10ml灭菌生理盐水的试管内送检。

5.2人员手部:被检人五指并拢,用浸有灭菌生理盐水的棉签在右手指曲面,从指尖到指端来回涂抹10次,然后剪去与手接触部分棉棒,将棉签放入10ml 灭菌生理盐水的试管内送检。

5.4采样注意事项:擦拭时棉签要随时转动,保证擦拭的准确性。

6、细菌总数6.1. 样液稀释:将放有棉签的试管充分振摇,此液位1:10稀释液,如污染严重,可十倍递增稀释,吸取1:10样液加入9ml无菌生理盐水中,混匀,此液为1:100稀释液。

6.2无菌操作以无菌操作,选择1-2个稀释度各取1ml样液分别注入到无菌平皿中,每个稀释度做两个平行样,将已融化灭菌冷却至46℃的平板计数琼脂倾入平皿中,每个约15-20ml,充分混合。

冷却凝固后,将平皿翻转,放入培养箱36℃±1℃,培养48h±2h。

7、卫生指标工作台表面细菌菌落总数≤20 CFU/cm2工人手表面细菌菌落总数≤300CFU/只手8、监测频率每月检测一次。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、适用范围1.评价医务人员洗手、卫生手消毒、外科手消毒的效果。

2.怀疑医院感染暴发或流行与手的传播有关时。

二、监测时机在接触患者前或进行诊疗活动前采样。

三、采集方法i.被检人洗手或手消毒后,在接触患者前或进行诊疗活动前采样。

2.被检人将双手伸出,五指并拢。

3。

检查者取2支无菌棉拭子,并浸于含相应中和剂的无菌洗脱液中。

4.取_支棉拭子在一只手手指曲面,从指根到指端往返涂擦2次(一只手涂擦面积约30cm2),并随之转动采样棉拭予;按同样方法用另一支棉拭予涂擦另一只手。

5.剪去操作者手接触部位,将2支棉拭子投入10ral含相应中和剂的无菌洗脱液试管内,立即送检。

四、标本检测(一)带菌量检测(平皿倾注法)1.将采样管在混匀器上震荡20s或用力振打80次左右。

2.将无菌吸管分别吸取lmJ待检样品接种于2个直径为90mm无菌平皿中。

3.再加入已熔化的45-48℃的营养琼脂15.18ml,边倾注边摇匀,待琼脂凝固。

4.将平皿置于(36±1)℃温箱培养48h,计数菌落数。

5.计算公式:细菌总数(cfu/cm2)=平板上菌落数×稀释倍数/60(cm2)(二)细菌种类鉴定1.将无菌增菌肉汤培养液试管置于(36±1)℃温箱培养24-48h。

2.若无菌增菌肉汤培养液试管浑浊,应根据实际情况选择血平板、中国蓝平板、双S 平板、麦康凯平板或各种商用快速筛选平板进行细菌接种。

3.接种后将平板置于(36±1)℃温箱培养24-48h,挑取可疑菌落进行微生物学鉴定,必要时做药敏。

六、注意事项1.结果判定:卫生手消毒后细菌总数应≤10cfu/cm2;外科手消毒细菌总数应≤5cfu/cm2。

2.应根据所用方法,选择含相应中和剂的无菌洗脱液。

3.倾注时温度必须控制在45-48℃,温度过高可致细菌死亡,过低则影响倾注效果。

4,当怀疑医院感染暴发或流行与手的传播有关时,监测目的在于考察实际工作中医务人员手卫生状况,虽然同样在接触患者前或进行诊疗活动前采样,但医务人员不一定进行了手卫生。

5.当怀疑医院感染暴发或流行与手传播有关时目标微生物的监测只能定性不能定量。

主要参考文献:中华人民共和国消毒技术规范(2002年版)医院感染管理办法(2006年)一、适用范围监测消毒液(含氯消毒液和戊二醛等)细菌学情况。

二、监测时机使用中的消毒液。

三、基本方法琼脂倾注法(细菌学)。

四、基本试剂1.PBS缓冲液(无水磷酸氢二钠2.85g,磷酸二氢钾1.36g,蒸馏水1000m1)。

2.缓冲液A(PBS缓冲液+甘氨酸2g):用于醛类、碘类消毒剂。

3.缓冲液B(PBS缓冲液谎代硫酸钠趣):用于过氧乙酸、含氯制剂。

五、操作步骤(一)细菌学监测1.用无菌移液管吸收使用中消毒液1m1,加入9ml含相应中和剂的缓冲液中,充分混匀,作用约10min。

2.再用无菌吸管分别吸取上述lml的待检样本,置于2个直径为90mm的灭菌平皿内。

3.加入已熔化的45-48℃的营养琼脂16一18ml,边倾注边摇匀,待琼脂凝固。

4.其中一个平板置于(25±1)℃温箱培养7日,观察霉菌生长情况;另一个平板置于(36 ±1)℃温箱培养72h,记数菌落数,必要时做致病菌(金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌等) 的检测。

5.计算公式:消毒液染菌量(cfu/m1)=每个平板上的菌落数×10(二)细菌种类鉴定1.从营养琼脂中挑取可疑菌落,根据实际情况可选择血平板、中国蓝平板、双S平板、麦康凯平板或各种商用快速筛选平板进行细菌接种。

2.接种后将平板置于(36±1)℃温箱培养24-48h,挑取可疑菌落进行微生物学鉴定,必要时做药敏与分子生物学分型。

六、注意事项1消毒液染菌量结果应≤100cfu/ml,不得检出致病菌。

2必须选择含相应中和剂的稀释液进行采样,稀释液与消毒液作用时间不少于10min。

3倾注时琼脂温度保持在45-48℃,温度过高可致细菌死亡,过低则影响倾注效果。

中华人民共和国消毒技术规范(2002年版)医院感染管理办法(2006年)新生儿保温箱清洗消毒标准操作规程(SOP)一、新生儿暖箱类型保温箱、蓝光箱二、基本要求1、应有1~2个备用暖箱用以周转清洁消毒。

2、暖箱和蓝光箱应当每日大晚班湿式清洁恒温罩内外表面,特殊感染患儿(包括多重耐药菌)还应消毒,一人用后一消毒。

同一患儿长期连续使用暖箱和蓝光箱时,应当每周消毒一次,用后终末消毒。

3、暖箱和蓝光箱湿化液应用灭菌水,每日更换。

4、清洁消毒后备用的暖箱应放在辅助区,注明清洁消毒日期、失效日期、清洁消毒人员姓名及检查人员姓名。

推荐有效期为2周,2周内使用,可仅擦拭恒温罩内外表面。

5、使用中的暖箱应注明启用日期。

三、暖箱、蓝光箱清洁消毒流程1、先拔掉暖箱电源,推至清洁消毒间(辅助区),湿式擦拭电线后将电线盘起挂好。

2、先放掉水箱内残水后再清洗、浸泡消毒。

3、取下恒温罩上输氧孔的塑料套、输液软垫,清洗、擦拭消毒。

4、取出婴儿床,清洗、消毒。

5、取出床搁板上密封条,清洗、浸泡消毒。

6、取出床搁板,清洗、消毒。

7、暖箱若为箱外加水式,则逆时针拧下箱体外面的加水杯或用螺丝刀卸掉,用棉签刷洗加水杯内壁,然后清洗、消毒后冲净,晾干备用。

8、取下空气过滤器盖板,取出空气过滤网,用清洁剂漂洗冲、冼晾干.龋能揉搓滤网。

9、擦拭空气过滤器盖板里面表面及空气输入管内外部。

10、擦拭恒温罩内、外表面、机身内、外表面和机架。

11、更换手套,将所有浸泡消毒的物品取出、冲洗、擦干。

12、按拆卸的反顺序逐个装回。

安装时注意部件放置的位置、方向,旋钮应锁紧,密封条四周应确保密封。

13、安装完毕,插上电源,测试性能是否良好。

14、消毒用500mg/L含氯消毒液。

主要参考文献:[1] 中华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南(试行)[S].2010[2] 中华人民共和国卫生部.消毒技术规范【S].2002.新生儿病房医院感染管理标准操作规程(SOP)一、建筑布局1、新生儿室相对独立,婴儿有单独的床位。

每张床位占地面积不少于3平方米,床间距不少于1米。

2、设置普通病室、隔离室、配奶问、沐浴问。

3、病室和病室入口处设置手卫生设施,每个新生儿床单元放置快速手消毒剂。

二、工作人员管理1、新生儿病室严格限制非工作人员进入,患感染性疾病者严禁入室。

2、工作人员入室前应着清洁的工作服、工作鞋、洗手。

3、手卫生:执行《洗手、卫生手消毒SOP》。

4、医护人员在进行诊治过程中应当实施标准预防,并严格执行手卫生规范和无菌操作技术。

接触患儿前后洗手或手消毒。

接触血液、体液、分泌物、排泄物等操作时应当戴手套,操作结束后应当立即脱掉手套并洗手。

三、患儿管理1、诊疗和护理操作应当以先早产儿后足月儿、先非感染性患儿后感染性患儿的原则进行。

2、对有感染高危因素的新生儿进行相关病原学检测,采取针对性措施,避免造成医院感染。

3、对患具有传播可能的感染性疾病、有多重耐药菌感染的新生儿,应当及时隔离或转院,执行《新生儿病房隔离制度》。

对隔离患儿执行《新生儿隔离病房SOP》。

4、新生儿病室存在严重医院感染隐患时,应当立即停止接收新患儿,并将在院患儿转出。

四、监测1、新生儿室按医院规定进行医院感染监控和报告,开展新生儿医院感染目标性监测。

2、开展必要的环境卫生学监测。

3、针对监测结果中存在的问题进行分析整改。

五、环境管理1、病室内应定时通风换气至少2~3次/曰,每次不少于30分钟。

2、台面、地酶曰湿式擦拭、清扫,遇感染物质时即刻用500mg/1。

含氯消毒剂消毒。

六、物品管理l、一次性使用的医疗器械、器具由医院统一采购,不得重复使用。

2、氧气湿化瓶、吸痰瓶应当每曰更换清洗消毒。

3、蓝光箱和暖箱应当每日清洁并更换湿化液,~人用后一消毒。

清洗消毒方法执行《新生儿保温箱清洗消毒SO[,》。

4、接触患儿皮肤、粘膜的器械、器具及物品应当一人一用一消毒。

如雾化吸入器、面罩、氧气管、体温表、吸痰管、浴巾、浴垫等。

5、患儿使用的奶具执行《新生儿奶具清洗消毒SOP》。

保存奶制品的冰箱要定期清洁与消毒。

6、新生儿淋浴用具一人一用~消毒。

7、新生儿使用的被服、衣物等应当保持清洁,每日至少更换一次,污染后及时更换。

患儿出院后床单元要进行终末消毒。

七、医疗废物管理新生儿病室的医疗废弃物管理执行我院医疗废物管理制度。

主要参考文献:[1] 中华人民共和国卫生部.新生儿病室建设与管理指南(试行)[s].2010[2] 中华人民共和国卫生部.消毒技术规范[S].2002.洗手、卫生手消毒标准操作规程(SOP)一、术语和定义1、洗手:医务人员用肥皂(皂液)和流动水游毛去除手部皮肤污瞩、碎『新口部分致病菌的过程。

2、卫生手消毒:医务人员用速干手消毒剂揉搓双手,以减少手部暂居菌的过程二、配备洗手与卫生手消毒设施1、流动水。

2、非手触式水龙头。

3、清洁剂:肥皂应保持清洁与干燥。

盛放皂液的容器宜为一次性使用,重复使用的容器应每周清洁与消毒。

4、于手纸或烘手机,避免二次污染。

5、速干手消毒剂。

6、洗手揉搓六步骤图。

’三、洗手与卫生手消毒、1洗手与卫生手消毒应遵循以下原则:a)当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时,应用肥皂(皂液)和流动水洗手。

b)手部没有肉眼可见污染时,宜使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

2在下列情况下,医务人员应根据l的原则选择洗手或使用速干手消毒剂:a)直接接触每个患者前后,从同一患者身体的污染部位移动到清洁部位时。

b)接触患者粘膜、破损皮肤或伤口前后,接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料等之后。

c)穿脱隔离衣前后,摘手套后。

d)进行无菌操作、接触清洁、无菌物品之前e)接触患者周围环境及物品后。

f)处理药物或配餐前。

3医务人员在下列情况时应洗手,然后进行卫生手消毒:aL)接魅患者的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后。

b)直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

’4医务人员洗手方法,见洗手揉搓六步骤图。

5医务人员卫生手消毒应遵循以下方法:a)取适量的速干手消毒剂于掌心。

b)严格按照附录A医务人员洗手方法A.3揉搓的步骤进行揉搓。

c)揉搓时保证手消毒剂完全覆盖手部皮肤,直至手部干燥。

主要参考文献:[1] 中华人民共和国卫生部.医务人员手卫生规范[S].2009导尿管相关尿路感染预防与控制标准操作规程(SOP)一、插管前l、严格掌握留置导尿管的适应证,尽量避免不必要的留置导尿。

2、仔细检查无菌导尿包,如过期、外包装破损、潮湿,不应使用。

3、根据年龄、性别、尿道情况选择合适的导尿管口径、类型。

通常成年男性选16F,女性选14F;4、规范手卫生和戴手套。

二、插管时1、消毒2次:用0.5%的碘伏棉球消毒尿道口及其周围皮肤粘膜,每只棉球限用一次,程序如下:男性:自尿道口、龟头向外旋转擦拭消毒,注意擦净包皮及冠状沟。