论文:中国计划生育政策调整研究

国家调整生育政策的认识和理解

国家调整生育政策的认识和理解国家调整生育一直是社会关注的焦点问题之一,随着社会发展和人口结构的变化,生育也需要不断进行调整和改革。

生育是指国家为了控制人口数量和优化人口结构而实施的一系列措施,包括出生、计划生育等。

随着时代的发展和国家的需要,不同阶段对于生育的调整和改革也是必须的,只有及时进行合理的调整,才能更好地适应社会的需求和发展。

生育调整的背景与现状一、生育调整的背景生育的调整是一种必然的选择,它不仅与国家的经济发展和人口结构有关,还与人民的生活水平和社会发展密切相关。

随着经济的快速发展和人口的快速增长,中国逐渐走向人口老龄化和性别比例失衡的困境。

为了解决这一系列问题,国家必须及时调整生育,不断探索适合中国国情的生育模式。

二、生育调整的现状目前,中国相关部门正面临着人口老龄化、低生育率和性别比例失衡等严重问题,为了应对这一系列挑战,国家不断推出新的生育措施。

例如,实施全面两孩、鼓励生育等一系列措施,力求实现人口结构的优化和平衡发展。

然而,当前的生育仍然存在一些问题和挑战,需要不断地进行调整和改革。

生育调整的意义与作用一、促进人口结构的优化通过调整生育,可以促进人口结构的优化,使人口结构更加合理和稳定。

例如,实施全面两孩,可以逐步缓解人口老龄化和性别比例失衡的问题,实现人口结构的平衡和均衡发展。

二、稳定社会经济的发展调整生育还可以稳定社会经济的发展,提高人民生活水平和社会福利水平。

通过合理控制人口数量和优化人口结构,可以有效减少社会负担,提高社会资源利用效率,促进经济的可持续发展。

三、保障国家安全和稳定在国家安全和社会稳定方面,调整生育也起着至关重要的作用。

通过控制人口数量和改善人口结构,可以有效降低社会矛盾和冲突,维护国家的稳定和安全。

生育调整的挑战与对策一、人口老龄化问题当前中国已步入人口老龄化阶段,这对社会经济发展和社会稳定造成了严重挑战。

因人口老龄化将导致劳动力市场供求失衡、医疗保障和养老金支出压力加大等问题。

中国人口生育政策调整的经济学研究

中国人口生育政策调整的经济学研究一、本文概述本文旨在深入研究中国人口生育政策调整的经济学影响。

通过对中国生育政策的历史演变、当前的人口结构变化、生育政策调整的背景及其经济学理论基础进行深入剖析,本文试图揭示生育政策调整对中国经济增长、劳动力市场、社会福利、以及老龄化问题等方面的影响机制。

本文将回顾中国生育政策的发展历程,从严格控制生育的一孩政策到逐步放开的二孩政策,再到近期的三孩政策,分析这些政策调整背后的经济和社会动因。

接着,文章将探讨人口结构变化对经济增长的影响,包括劳动力供应、储蓄和投资、消费需求等方面的变化。

本文将对生育政策调整对劳动力市场的影响进行分析,包括劳动力供求关系、工资水平、就业结构等方面的变化。

同时,文章还将探讨生育政策调整对社会福利的影响,包括教育、医疗、养老等社会福利资源的配置问题。

本文将对生育政策调整对中国老龄化问题的影响进行研究。

通过建立计量经济模型,文章将定量分析生育政策调整对老龄化率、养老金支出、医疗卫生支出等指标的影响,从而为政策制定者提供科学依据。

通过本文的研究,我们期望能够为深入理解中国人口生育政策调整的经济学影响提供新的视角和思路,为政策制定者提供决策参考,同时也为学术界提供研究借鉴。

二、文献综述人口生育政策对一个国家的社会经济发展具有深远的影响。

近年来,随着中国人口结构的变化,生育政策的调整成为了社会热议的焦点。

本文试图通过经济学的研究视角,探讨中国人口生育政策调整的背景、动因以及可能产生的经济影响。

在文献回顾中,首先需要对人口生育政策的相关理论进行梳理。

传统的人口经济学理论认为,人口数量和结构对经济增长有重要影响。

然而,随着研究的深入,学者们开始关注到人口质量与经济发展的关系。

例如,人力资本的积累、教育水平的提高等因素被认为是推动经济发展的关键。

接着,本文回顾了中国人口生育政策的历史演变。

从计划生育政策的实施,到后来的“单独二孩”“全面二孩”,再到最近的“全面三孩”政策,这些政策调整都反映了中国政府对人口问题的深刻认识。

计划生育政策的调整历程

计划生育政策的调整历程计划生育政策的调整历程导语:计划生育政策作为中国政府长期以来推行的一项重要政策,旨在控制人口数量和优化人口结构。

近年来,随着社会经济的发展和人口状况的变化,中国政府逐步进行了计划生育政策的调整。

本文将从深度和广度两个方面对计划生育政策的调整历程进行全面评估,并展示对这一主题的个人观点和理解。

一、计划生育政策的初步实施及其效果1. 1950年代至1970年代初期,中国政府实行“晚婚、晚育、少生、多养”的原则,推行了限制人口数量的政策。

2. 初步实施计划生育政策后,中国国家人口增长率大幅下降,保障了人民生活水平的提高,促进了社会经济的发展。

3. 然而,在政策实施的过程中,也出现了一些问题,例如人口老龄化、性别比例失衡等。

二、计划生育政策的调整和完善1. 1990年代,中国政府开始逐步调整计划生育政策,提出了“计划生育要适度、平衡,人口发展要与经济社会发展相适应”的方针。

2. 政策调整的核心是放宽生育政策,允许符合条件的夫妻生育二胎。

3. 此举是为了应对人口老龄化和劳动力供应不足的挑战,同时也是对人口政策的进一步优化和完善。

三、调整后的计划生育政策带来的影响1. 放宽生育政策后,部分地区人口出生率有所增长,但整体上与预期相比,反应较为平稳,表明调整后的计划生育政策是有效的。

2. 生育政策的调整也改变了人们的生活观念和结构,促进了婚姻家庭的发展,提高了女性的地位和权益。

3. 政策调整还带来了一系列社会、经济、医疗等方面的挑战,需要政府和社会各界共同努力解决。

个人观点和理解:计划生育政策的调整历程体现了中国政府在不断适应人口和社会经济变化的进程中的决策与行动。

政策调整的目的是为了更好地适应当前的人口状况,提高人民的生活质量,并为国家的持续发展奠定基础。

在调整过程中,政府需要充分考虑各方面的因素,平衡人口发展和经济发展的关系,同时也需要加强相关政策和措施的宣传与实施,以促进社会的全面发展。

关于调整我国现行生育政策的思考_2022年全面放开生育

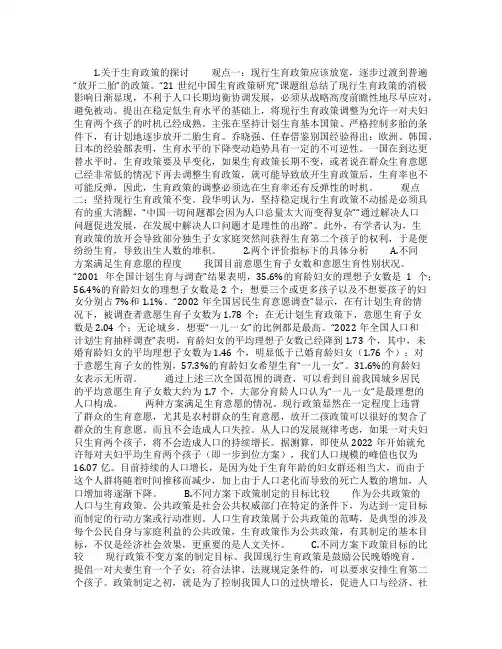

1.关于生育政策的探讨观点一:现行生育政策应该放宽,逐步过渡到普遍“放开二胎”的政策。

“21世纪中国生育政策研究”课题组总结了现行生育政策的消极影响日渐显现,不利于人口长期均衡协调发展,必须从战略高度前瞻性地尽早应对,避免被动。

提出在稳定低生育水平的基础上,将现行生育政策调整为允许一对夫妇生育两个孩子的时机已经成熟。

主张在坚持计划生育基本国策、严格控制多胎的条件下,有计划地逐步放开二胎生育。

乔晓强、任春借鉴别国经验得出:欧洲、韩国、日本的经验都表明,生育水平的下降变动趋势具有一定的不可逆性。

一国在到达更替水平时,生育政策要及早变化,如果生育政策长期不变,或者说在群众生育意愿已经非常低的情况下再去调整生育政策,就可能导致放开生育政策后,生育率也不可能反弹,因此,生育政策的调整必须选在生育率还有反弹性的时机。

观点二:坚持现行生育政策不变。

段华明认为,坚持稳定现行生育政策不动摇是必须具有的重大清醒,“中国一切问题都会因为人口总量太大而变得复杂”“通过解决人口问题促进发展,在发展中解决人口问题才是理性的出路”。

此外,有学者认为,生育政策的放开会导致部分独生子女家庭突然间获得生育第二个孩子的权利,于是便纷纷生育,导致出生人数的堆积。

2.两个评价指标下的具体分析 A.不同方案满足生育意愿的程度我国目前意愿生育子女数和意愿生育性别状况。

“2001年全国计划生育与调查”结果表明,35.6%的育龄妇女的理想子女数是1个;56.4%的育龄妇女的理想子女数是2个;想要三个或更多孩子以及不想要孩子的妇女分别占7%和1.1%。

“2002年全国居民生育意愿调查”显示,在有计划生育的情况下,被调查者意愿生育子女数为1.78个;在无计划生育政策下,意愿生育子女数是2.04个;无论城乡,想要“一儿一女”的比例都是最高。

“2022年全国人口和计划生育抽样调查”表明,育龄妇女的平均理想子女数已经降到1.73个,其中,未婚育龄妇女的平均理想子女数为1.46个,明显低于已婚育龄妇女(1.76个);对于意愿生育子女的性别,57.3%的育龄妇女希望生育“一儿一女”。

新时代计划生育政策的调整和完善问题及其对人口发展的影响研究

新时代计划生育政策的调整和完善问题及其对人口发展的影响研究随着中国经济和社会的快速发展,计划生育政策也在逐步调整和完善。

新时代计划生育政策的主要调整包括二孩政策的开放、计划生育罚款的取消、多种形式的支持计划生育家庭和提高生育服务水平等。

这些政策的调整将对人口发展产生积极的影响。

一、二孩政策的开放2015年10月底,中国实施了二孩政策。

这个政策的开放对于人口数量和结构有着显著的影响。

一方面,二孩政策的开放导致了生育率的上升,促进了人口数量的增加。

然而,人口的增加并不意味着人口问题的解决。

随着生育率的上升,人口老龄化的问题也显现出来。

另一方面,二孩政策对于人口结构的调整也有着重要作用。

随着社会的发展,人们的家庭观念逐渐发生变化,更多的家庭想要拥有两个孩子。

二孩政策的开放符合人民的意愿,有利于改善人口结构,促进可持续发展。

二、计划生育罚款的取消计划生育罚款是在计划生育政策实施过程中的一项措施,旨在通过经济手段来控制人口数量。

然而所得到的效果并不理想,反而引起了一些不良的社会现象。

为了解决这些问题,国家取消了计划生育罚款的政策,并建立了多种支持计划生育家庭发展的措施。

这些措施包括财政补贴、优惠金融服务、医疗保健等。

这些政策的实施,有利于鼓励家庭发展和生育,有利于促进人口增长和可持续发展。

三、支持计划生育家庭和提高生育服务水平为了促进家庭发展和生育,国家实施了多种措施来支持计划生育家庭。

这些措施包括提高生育津贴标准、减轻家庭养育负担、加强教育和健康支持等等。

这些政策有利于提高家庭发展的质量和数量,促进人口增长和可持续发展。

同时,提高生育服务水平也是新时代计划生育政策的重要任务之一。

为了提高生育服务水平,国家加大了对生育保健的投入,实施了包括预防、检测、治疗和康复在内的全生命周期生育保健服务。

这些措施有利于提高孕妇和婴儿的健康水平,促进人口健康和可持续发展。

综上所述,新时代计划生育政策的调整和完善有助于促进人口的健康增长和优化人口结构。

计划生育政策的调整与变革

计划生育政策的调整与变革随着社会经济的快速发展和人口结构的变化,计划生育政策在许多国家都经历了调整与变革。

这些政策的调整与变革旨在适应新形势下的人口发展需求,促进社会稳定与经济可持续发展。

本文将探讨计划生育政策调整与变革的背景、影响以及未来的发展方向。

一、背景1.经济、社会发展已为人口问题创造条件随着经济的快速发展和社会进步,人们的生活水平不断提高,医疗卫生条件不断改善,劳动生产力不断增强,这使得国家有能力应对人口问题。

2.人口结构变化导致的人口压力随着人口老龄化问题的加重以及劳动力供给的不足,一些国家人口发展面临了新的挑战,需要进行政策调整与变革。

二、调整与变革1.向更加灵活的人口政策转变传统的计划生育政策主要强调控制人口数量,如中国的独生子女政策。

而现在许多国家开始转变,采取灵活的人口政策,如优生优育政策、鼓励多子女政策等。

2.重点转移到人口品质提升和人口结构调整上随着经济社会发展,人们对于人口品质的要求也越来越高,人口结构的调整也成为政策的重要目标。

一些国家开始通过提高教育、医疗条件,鼓励优生优育,提高人口素质。

3.从强制性政策向鼓励政策转变随着人权意识的增强,很多国家将计划生育政策中的强制性措施逐步取消,转而采取鼓励政策。

例如,奖励生育政策、提供产假、育儿津贴等。

三、影响1.经济发展助推调整与变革随着经济的发展,人们的生活质量得到提升,对人口政策的需求也发生了变化。

经济发展提供了政策调整与变革的条件和动力。

2.人口政策调整影响社会结构人口政策调整与变革使得人口结构发生变化,劳动力供给的改变以及老龄化问题的加重都对社会结构造成了影响。

3.政策调整影响人口发展趋势政策调整与变革对人口发展趋势产生直接和间接的影响,可以引导人口数量的增减,确保人口结构的健康和平衡发展。

四、未来发展方向1.多元化的人口政策未来,人口政策将更加多元化,根据各国的国情和人口发展需求展开,既考虑到数量控制,也注重品质优化和结构调整。

计划生育论文:论坚持计划生育国策

计划生育论文:论坚持计划生育国策摘要:计划生育政策是指国家通过法律、法规和措施,对人口数量、结构和分布进行调控的一种人口管理政策。

本文将从人口增长、资源压力和社会发展等方面论述坚持计划生育国策的必要性和重要性。

一、背景介绍计划生育政策是中国政府为应对人口快速增长、促进经济发展和提高人民生活水平而采取的一项重要措施。

自1979年开始实施以来,计划生育政策在中国取得了显著的成果,成功地调控了人口数量,加速了国家现代化进程。

二、人口增长对社会发展的影响1. 资源压力:人口过多会导致资源供给紧张,对粮食、水资源等产生巨大压力,给国家经济发展和社会稳定带来挑战。

2. 就业问题:人口数量的过多会导致劳动力过剩,加大就业压力,导致就业率下降,给社会稳定带来不利影响。

3. 社会服务压力:人口过多也会对教育、医疗、养老等社会服务资源造成巨大压力,影响社会服务质量和公平性。

三、计划生育政策的成效1. 控制人口数量:计划生育政策通过调控生育行为,有效控制人口数量,确保人口保持在合理增长范围内。

据统计,由于计划生育政策的实施,我国的人口增长率从20世纪80年代初期的1.4%下降到现在的0.5%以内。

2. 提高人口素质:计划生育政策还通过控制生育数量,提高了全民的受教育程度和健康水平。

由于计划生育政策的推行,我国人口整体素质得到了明显提高,人力资源优化配置,进一步推动了经济社会的快速发展。

3. 促进经济发展:计划生育政策有效控制了人口数量,减轻了对资源的压力,为国家的经济发展创造了有利条件。

合理的人口结构和数量对经济的增长和可持续发展至关重要。

四、坚持计划生育国策的必要性和重要性1. 适应国家发展需要:人口在资源配置、经济建设、社会保障等方面都起到重要的作用,如果人口数量过多或结构失衡,将会给国家发展带来不利影响,坚持计划生育国策符合国家发展需要。

2. 维护社会稳定:人口数量的过多会导致资源紧张、就业问题、社会服务压力等一系列问题,进而影响社会稳定和人民生活水平。

计划生育政策的历史与现状

计划生育政策的历史与现状近几十年来,全球各国都陆续实施了不同程度的计划生育政策。

计划生育政策是指国家对生育行为进行管理和调控的政策,旨在控制人口数量的增长,优化人口结构,以促进社会经济的可持续发展。

本文将从历史和现状两方面,对计划生育政策进行探讨。

一、历史1.1 中国的计划生育政策中国是实施计划生育政策较为早的国家之一。

20世纪50年代至60年代初,中国人口增长迅猛,人力资源供大于求,给国家经济发展带来严重压力。

为了有效控制人口数量,1953年,中国政府开始实行生育控制政策。

随后,在1979年,中国实行了一对夫妇只能生育一个孩子的“计划生育政策”。

该政策在中国实施了几十年,对中国的人口发展起到了重要影响。

1.2 全球其他国家的计划生育政策除了中国,世界上许多国家也实施了各种形式的计划生育政策。

比如,以印度为代表的发展中国家,由于人口数量庞大,为了避免过度拥挤和人口过快增长带来的负担,也实行了计划生育政策。

而在一些发达国家,由于人口老龄化问题,政府更加注重优生优育的政策,鼓励生育健康和高素质的后代,以维持国家的竞争力和经济发展。

二、现状2.1 中国的计划生育政策调整近年来,中国的计划生育政策发生了一系列调整。

2013年,中国政府宣布全面放开二孩政策,允许符合条件的夫妇生育第二个孩子。

此举是为了应对人口老龄化问题和劳动力短缺的挑战。

然而,尽管政策调整带来了人口的逐渐增长,但一时间并未出现明显的生育高峰。

2.2 全球范围内的计划生育政策调整在全球范围内,许多国家也对计划生育政策进行了调整。

一些发展中国家逐渐放宽生育限制,鼓励人们生育更多的子女以避免人口减少和劳动力短缺的问题。

然而,也有一些国家出于人口过度增长和资源压力等原因,采取了强制和严格的计划生育政策,对违反政策的行为进行处罚。

三、计划生育政策的影响3.1 经济影响计划生育政策对经济发展产生重要影响。

一方面,通过控制人口数量,可以减轻劳动力供过于求的压力,提高人均劳动生产率。

科研课题论文:对我国计划生育政策的再认识

69790 公共政策论文对我国计划生育政策的再认识一个国家实行什么样的计划生育政策是由这个国家的经济社会发展水平,以及资源、环境承载能力,民族风俗习惯等多种因素决定的。

我国在上世纪70年代从中国现实国情出发,作出了实行计划生育的人口政策并制定了相关法律法规和政策。

计划生育政策的实施,使我国少出生了4亿多人,为经济持续增长、人民生活水平提高和社会全面进步创造了有利的人口环境。

但是,随着经济社会发展,人口老龄化、劳动力减少以及生育观念的变化等多种因素的影响,有必要对我国现行计划生育政策进行重新思考和定位,以期实现人口与经济社会协调发展,为我国社会可持续发展提供充足的人力资源保障。

一、我国计划生育政策是在特定的历史条件下作出的符合现实国情的英明决策建国后,由于人民翻身做主人,我国人口增长速度过快,由最初的5亿左右增长到70年初的7亿左右,人口的高增长与社会物质财富的低增长的矛盾十分突出。

由于经济发展滞后,教育、医疗、住房等民生工程远远不能满足人民需要,特别是城镇就业压力迫使我们不得不实行计划生育的政策。

(一)计划生育政策是根据当时国情作出的必然选择我国是世界上最大的发展中国家。

人口多、底子薄是我国的基本国情。

建国之初,我国仍保持着高出生率、高死亡率、低自然增长率的传统人口再生产类型,处于世界上出生率,婴儿死亡率最高的国家之一。

新中国成立后,人民的生活水平得到基本保证,卫生与受教育水平也有提高,人口再生产迅速进入高增长。

与此同时,我国存在着社会经济发展战略和方针及人口政策的失误,致使在转变过程中出现了人口过快增长的问题。

我国人口基数大和增速快导致社会发展进程缓慢,经济建设步伐放缓,人民的生活水平得不到提高,资源储量有限而消耗较大,环境承载力面临巨大的压力。

为了人类的生存和发展,我们必须把人口数量控制在环境所能承受的范围之内,实行计划生育是控制人口增长的根本措施,也是唯一的办法,是符合我国国情的必然选择。

2024年计划生育新政策(二篇)

2024年计划生育新政策计划生育法规以《中华人民共和国人口与计划生育法》和各《省人口与计划生育条例》为主。

条例不是每年都调整。

如果没有新条例出台,执行的就是最后一版条例。

想查条例的具体内容,建议查户口所在地的《某某省人口与计划生育条例》。

计划生育是一项基本国策,即有计划的生育。

主要内容及目的是:提倡晚婚、晚育,少生、优生,从而有计划地控制人口。

计划生育这一基本国策自制订以来,对中国的人口问题和发展问题的积极作用不可忽视。

到21世纪初,中国的计划生育政策又做出了一些调整。

由于20世纪____年代出生的第一批独生子女已经到达适婚年龄,在许多地区,特别是经济较为发达的地区,计划生育政策有一定程度的放松。

奖励与社会保障第二十三条国家对实行计划生育的夫妻,按照规定给予奖励。

第二十四条国家建立、健全基本养老保险、基本医疗保险、生育保险和社会福利等社会保障制度,促进计划生育。

国家鼓励保险公司举办有利于计划生育的保险项目。

有条件的地方可以根据政府引导、农民自愿的原则,在农村实行多种形式的养老保障办法。

第二十五条符合法律、法规规定生育子女的夫妻,可以获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇。

第二十六条妇女怀孕、生育和哺乳期间,按照国家有关规定享受特殊劳动保护并可以获得帮助和补偿。

公民实行计划生育手术,享受国家规定的休假;地方人民政府可以给予奖励。

第二十七条在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女的夫妻,国家发给《独生子女父母光荣证》。

获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省、自治区、直辖市有关规定享受独生子女父母奖励。

法律、法规或者规章规定给予获得《独生子女父母光荣证》的夫妻奖励的措施中由其所在单位落实的,有关单位应当执行。

获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,独生子女发生意外伤残、死亡的,按照规定获得扶助。

在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的,继续享受相关奖励扶助。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

论文:中国计划生育政策调整研究-- 基于检验两个前提:人口压力和政策有效性摘要:中国计划生育政策是一项高成本执行的公共政策。

有两个基本前提:中国面临巨大人口压力,而计划生育政策能有效降低减缓人口增长。

基于本研究预测:如目前计划生育政策继续下去人口峰值不超过14亿,如计划生育政策完全放开,则人口峰值不超过14.5亿,最多不会超过15亿。

因此,中国有条件采取更为宽松的人口政策。

超生惩罚在城乡显著减少了人们生育子女数,在城镇显著降低了超生概率。

采用30国、中国31省区市横截面数据以及1965-2007年时间系列数据的研究发现:人均收入水平提高、受教育程度增加、城市化进程以及对外开放可较好地解释出生率的变化,尤其是从1965年至今的持续下降。

一个基本结论是,计划生育政策对人们的多生和超生行为有一定遏制作用,但人们的生育行为整体和长期的改变更多地是受非计划生育政策因素的影响。

因此,中国需要适时放宽计划生育政策。

关键词:计划生育政策人口压力人口预测有效性调整一项公共政策,肯定有其正面的收益,但同时总要付出一定的代价。

中国计划生育政策是一项高成本执行的公共政策。

这些成本至少包括:实施需耗费大量的人力、物力、财力,强制执法或不文明执法影响到社会和谐稳定,人口老龄化进程加速,新生婴儿性别比失衡,独生子女问题,现行计划生育政策导致的不平等,一些理念做法难以得到国际社会的理解和支持,有损中国的国际形象。

如果中国的计划生育政策要保持稳定、继续执行下去就要求其正面收益大于其执行成本。

这就需要对公共政策进行成本-收益分析。

先分析收益的概念框架。

中国计划生育政策出台的一个直接背景是,中国面临巨大的人口压力,而计划生育政策可有效地减缓人口增长。

可以这样说,人口压力和政策的有效性构成了中国计划生育政策基本合理性的两个基本前提。

---------------------------------------张善华等79位同学为本研究做了6253份问卷;石彬岚同学为本研究做了大量的图表和计算;王钰鑫、杨茂林、张善华、李晓庆、李小云、李飞、张莹莹、李波等同学为本研究作出一定贡献。

作者对这些同学表示衷心感谢。

本文将检验计划生育政策的两个前提,即从中国未来的人口增长评价所面临的人口压力,讨论中国计划生育政策的有效性,即是否有效地减缓了人口的增长。

本文第一部分讨论中国人口增长,第二部分讨论中国计划生育政策的有效性,第三部分在以上分析的基础上讨论中国计划生育政策的调整。

一、中国当前的人口压力:基于未来人口预测中国计划生育政策的形成和发展与当时政府对未来人口增。

国所实行的计划生育政策的有效性,即是否显著地改变了中国城乡居民的生育行为。

我们将从中国城乡居民的微观和宏观生育行为来加以分析讨论。

(一)城乡居民生育的微观行为与计划生育政策的有效性计划生育政策直接影响人们的生育行为。

分析人们生育行为受计划生育政策的影响,可帮助检验政策的有效性。

从2008年6月至2009年3月,我组织学生主要在郑州市及河南省其他城镇以及乡村进行了较大规模的随机问卷调查。

调查对象分为四类:城镇居民、乡村居民、城中村居民和大学生。

本次调查共获得有效问卷6253份。

对城乡居民生育的微观行为研究基于本次调查所获得的数据。

1.超生惩罚对生育子女数的影响中国计划生育政策对居民生育行为的影响主要通过惩罚性措施。

问卷询问,超生的惩罚对您生育决策影响,备选答案有:很有;有一定;一般;基本没有;完全没有。

表1显示,和选择“一般”的相比,选择“有一定”和“很有”的人群生育子女数有下降趋势,在一定程度上,可以被解释为这些人群生育子女数受到超生惩罚的遏制。

回归方程中,以“一般”为比较基础。

表1 超生惩罚与子女数超生惩罚影响城镇乡村子女数样本数子女数样本数完全没有 1.217 336 1.690 182基本没有 1.411 420 2.033 366一般 1.580 270 2.135 297有一定 1.510 315 2.035 473很有 1.386 183 2.044 234生育子女个数除了受超生惩罚的影响外,还受其他控制变量的影响。

为了节省篇幅,列出这些变量,简单地从理论上说明其对生育子女数的影响,不做详细讨论。

年长者倾向于多生。

汉族受计划生育限制严格,和少数民族相比倾向于少生。

中共党员倾向于少生,和其平均受教育程度高及受党纪限制有关。

受教育程度高的居民倾向于少生。

公职人员受超生惩罚重且执行政策的自觉性高而趋于少生。

和非务农者相比,务农者倾向于多生。

收入和生育子女数之间的关系比较复杂。

男孩偏好强的人群倾向于多生。

生育决策受父母影响大的人应趋于多生。

乡村居民对外信息了解程度高的应趋于少生。

表2报告了采用ols回归方程的结果。

大多数变量符号与理论预期一致且显著。

对城市居民,认为超生惩罚对自己“影响很大”的人生育子女数显著减少。

对乡村居民,认为超生惩罚对自己“有一定”影响的人趋于少生。

表2 生育子女数回归结果城镇乡村系数值系数值常数项0.7193 5.1623 0.2523 1.3769年龄0.0285 13.4664 0.0451 19.6468汉族-0.0079 -0.2113 -0.3651 -5.8194中共党员-0.0514 -1.1853 -0.0771 -0.9508受教育程度-0.0495 -8.6943 -0.0179 -2.7749公职人员-0.0432 -1.0196务农0.2140 2.6615月收入 2.68e-06 0.2777年收入 2.93e-07 0.7086男孩偏好0.1218 4.7219 0.1599 6.2190生育决策受父母影响0.0079 0.4289 -0.0111 -0.5663对外信息了解程度-0.0241 -0.9852超生惩罚“很大”影响-0.1489 -2.3708 -0.0550 -0.8011超生惩罚“有一定”影响-0.0543 -1.0305 -0.0926 -1.5924超生惩罚“基本没有”影响-0.1048 -2.1136 -0.0830 -1.3535超生惩罚“完全没有”影响-0.2434 -4.5219 -0.3075 -4.1040样本数0.2651 0.28891248 14982.超生惩罚对超生的影响根据我国计划生育政策,如果公民超生将被处于惩罚。

对汉族来说,城镇严格实行一孩政策,当家庭的孩子个数大于1时,即为超生。

在乡村实行一点五孩政策,如果第一孩为女孩,则子女数超过两孩即为超生;如果是男孩,则超过一孩即为超生。

对少数民族来说,由于适用的是二孩政策,如果一个家庭的子女数大于2,即为超生。

超生惩罚主要有两种形式:征收社会抚养费和行政处罚。

超生比是指就所讨论的某一人群而言,有超生行为的人数与这一人群总人数之比,可反映某一人群超生状况。

与选择“一般”的人群相比,选择“很有”和“有一定”的人群超生比低。

一个合理的解释是,认为超生惩罚对其生育行为“很有”或“有一定”影响的人群其超生行为受到了超生惩罚的遏制。

而选择“基本没有”和“完全没有”的人群之所以超生比比较低是因为其中大部分人无超生意愿。

表3 超生惩罚影响与超生的关系城镇乡村超生惩罚影响超生比样本数超生比样本数很有0.213 183 0.457 234有一定0.302 315 0.431 473一般0.367 270 0.492 297基本没有0.252 420 0.437 366完全没有0.113 336 0.269 182为了控制其他变量对超生行为的影响,我们列出超生行为的控制变量,为了节省篇幅,部分只做简要的理论说明:年龄,年长者倾向超生。

汉族,由于受到严格的政策限制,和少数民族相比,容易超生。

中共党员应少超生。

受教育程度高的人群应少超生。

公职人员因超生惩罚重,也较少超生。

和非务农的人群相比,务农人群有倾向于超生的一面,比如受教育程度低,但面对“巨额”超生罚款,且难以躲避罚款,有可能避免超生。

收入与超生的关系比较复杂,较高收入有倾于少超生的一面,但支付罚款的能力较强。

乡村居民对外信息了解程度高不倾向于超生。

问卷询问对男孩的偏好,从低到高分为4级,构成男孩偏好指数。

男孩偏好强的人群倾向于超生。

生育决策受父母影响大的人群也有可能有较强的超生倾向。

由于超生只取0和1,故采用单位概率模型(probit model)。

就超生惩罚变量而言,由于选择“一般”的人群的超生比要高于选择“很有”和“有一定”以及“基本没有”和“完全没有”的,我们选择“一般”作为比较基础,以易于分析。

回归分析结果见表3。

方程的符号和理论预期基本一致,绝大多数控制变量达到95%或更高的显著水平。

就城镇样本来说,与感受到超生惩罚“一般”的人群相比,感受到超生惩罚“很有”、“有一定”的人群的超生行为得到遏制。

这说明超生惩罚对遏制超生行为有显著作用。

但就乡村样本来说,与选择“一般”的人群相比,选择“很有”和“有一定”的人群没有显著超生。

表4 超生行为影响因素方程城镇乡村系数值系数值常数项-4.1849 0.0000 -3.0130 0.0000年龄0.0761 0.0000 0.0605 0.0000汉族 1.6161 0.0000 0.0838 0.4483中共党员-0.3607 0.0044 0.0006 0.9965受教育程度-0.0980 0.0000 -0.0336 0.0038公职人员-0.0995 0.4072务农0.5550 0.0005月收入0.0000 0.2755年收入0.0000 0.3369对外信息了解程度-0.0541 0.2151男孩偏好0.2054 0.0040 0.1602 0.0003生育决策受父母影响0.0418 0.4031 -0.0462 0.1917超生惩罚“很大”影响-0.4840 0.0057 0.0411 0.7346超生惩罚“有一定”影响-0.0526 0.7029 -0.1380 0.1774超生惩罚“基本没有”影响-0.1370 0.2960 -0.1004 0.3557超生惩罚“完全没有”影响-0.5969 0.0002 -0.4624 0.0009probablity(lr stat) 0.0000 0.0000样本数1248 1498(二)生育的宏观行为与计划生育政策的有效性我们不妨从中国居民生育行为的历史表现开始,这是需要我们给予解释的。

只有首先对历史给予了合理的解释,我们才有可能合理地分析和预测未来。

上世纪50年代末60年代初中国遭受严重饥荒,人口增长大幅减少。

1962年,人口开始呈现补偿性地快速增长,大体持续到60年代中叶。

我们对中国生育行为的宏观表现的研究以1965年作为时间的起点,侧重讨论60年代中叶后计划生育政策以及和中国人口增长的关系。