岩石圈与地表形态.

第1节 岩石圈与地表形态

矿物结晶颗粒较大

喷出岩

矿物结晶颗粒细小,有 的有流纹或气孔

花岗岩是坚固、美观的 建筑材料;多种金属矿 是工业生产的原料

沉积岩

层理构造、富含化石

石灰岩是建筑材料和化 工原料,钾盐是化工原 料;煤、石油是当前世 界最重要的能源 大理岩是建筑材料;铁 矿石是钢铁工业的重要 原料

变质岩

片理构造

重难点 2

外力作用 风化作用

出山口和河流的中下 游(例:黄河三角洲、 恒河平原等)

干旱内陆及邻近地区( 例:塔克拉玛干沙漠 里的沙丘、黄土高原 的黄土)

滨海地带

经典借鉴

试题:(2010· 泰安)岩石及地貌的形成与地质作用有关。图中各

字母表示地质作用的不同类型。读图回答(1)~(2)题。

(1)下列叙述正确的是 A.a表示干旱环境下的风力沉积作用 B.b表示地壳运动中的外力侵蚀作用

答案:②③

核心解读

重难点

类型 侵入岩

1

列表比较三大类岩石的成因和物点

形 成 特 点 有用成分举例

岩 浆 岩

地下岩浆在内部压力作 用下,侵入地壳上部, 冷却凝固而成岩石 地下岩浆在内部压力作 用下,沿地壳薄弱地带 喷出地表冷凝而成岩石 地表岩石在外力作用下 受到破坏成碎屑物质, 被搬运到低处沉积、固 结而成岩石 岩石受地壳运动、岩浆 活动等影响,在一定温 度、压力条件下,使原 来成分、结构发生改变 而成新岩石

第三单元从地球圈层看 Nhomakorabea地理环境

第1节 岩石圈与地表形态

知识整合

知识点 1 岩石圈的结构

知识点 2

岩石圈的组成与物质循环

2.岩石圈的物质循环

组成岩石圈的三大类岩石是可以转化的,这种转化被称为

岩石圈和地表形态

默写

1、绘图表示岩石圈的物质循环。 2、列表表示地质作用的内、外力作 用的区别。 3、简述背斜成谷的成因。

4、分别写出流水、风力侵蚀作用和 沉积作用形成的地表形态。

内力作用的“足迹”

地壳运动引起的岩层永久性变形、变位, 称为地质构造 地质构造常常被保留在地壳岩层中,被称 为地壳运动的“足迹”. 最常见的地质构造: 褶皱 地壳运动产生的强大挤压力,使岩 层发生弯曲变形,形成褶皱。 断层 地壳运动产生的强大压力,超过了岩 层能承受的强度,岩层发生断层.

返回

褶皱示意

返回48页

3.背斜成谷,向斜成山现象的形成

背斜

向斜 1 2 3

一段时间 后,由于差别 侵蚀,背斜部 位反而低于向 斜部位,形成 背斜 成谷,向 斜成山的现象

返回

练习

c

a b

北

(1). a、b两处地质构造中有可能发现石油的是_____?

(2). 欲在此处建一个东西向的地下隧道,应选择a处还是b处开凿?

褶 皱 景 观

褶皱的两种基本形态:背斜与向斜

背斜储油与向斜储水

背斜

新---老---新

背斜成谷、向斜成山

1. 褶皱形成初期的背斜 成山,向斜成谷

背斜

向斜

1 2 3

褶皱 形成初期 , 由于岩层 受侵 蚀很 小,背斜 形成山, 向斜形成 谷

2 . 褶皱构造经受外力的侵蚀

背斜 向斜 1 2 3

在经受外 力侵蚀 的 过 程 中,背斜 顶部因受到张 力的影响,侵 蚀程度较大, 而向斜因受挤 压力,不易侵 蚀,因而侵 蚀程度较小

返回48页

知识窗

球状风化地貌

板块构造学说

火山 海岭

海沟

海底扩张学说认为海岭是新的大洋地壳的诞生处。 地幔物质从海岭顶部的巨大开裂处涌出,到达顶部冷却 凝固,形成新的大洋的地壳。以后继续上升的岩浆,又 把早先形成的大洋地壳,以每年几厘米的速度推向两边, 使海底不断更新和扩张。当扩张着的大洋地壳遇到大陆 地壳时,便俯冲到大陆地壳之下的地幔中,逐渐熔化而 消亡。

岩石圈与地表形态

地质作用:引起地表形态、物质组成和内部

结构发生变化的作用。 按能量来源:内力作用和外力作用

(一)、内、外力作用与地表形态变化

能量来源

内 力 作 用 外变得 高低起伏

地壳运动 地球内部 岩浆活动 热能 变质作用

地球外部 太阳辐射

对地表物质的 风化、侵蚀、 搬运、堆积等

削高填低,使 地表趋于平坦

喜马拉雅山

东非大裂谷

地壳运动 侵蚀作用 堆积作用

黄土高原

黄淮海平原

六大板块示意图

(二)、内力作用的“足迹”--地质构造

1、褶皱

地壳运动产生的强大挤压力, 使岩层发生弯曲变形。

褶皱有背斜和向斜两种基本形式。

背斜成山,向斜成谷。

向斜

背斜

背斜成谷,向斜成山。

背斜和向斜的比较:

第二单元 从地球圈层 看地理环境

第一节 岩石圈与地表形态

第一节

岩石圈与地表形态

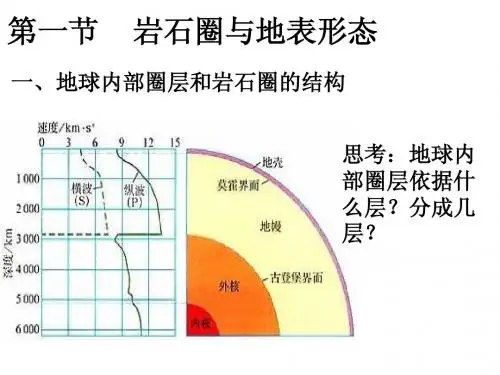

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

二、岩石圈的组成与物质循环 三、内外力作用与地表形态

三、内外力作用与地表形态

【概念辨析】

地表形态:也叫地形、地貌;指地表高低起伏

的状态。按自然形态分为高原、 山地、平原、丘陵、盆地等。

地质构造:地壳运动引起的岩层永久性变形、

(三)、风力作用

1、风力作用最为明显的地区是: 干旱、半干旱地区。

2、风力作用形成的地貌:

侵蚀地貌和沉积地貌。

风力侵蚀地貌

风蚀洼地

风蚀柱

风蚀蘑菇

风蚀城堡

风力侵蚀作用

风蚀蘑菇的形成原因 : a.接近地表部分的气流中含沙量较多,磨蚀强烈 b.岩性的差异,下部岩性较软,上部岩性较硬.

侵蚀地貌:

B1-2-1.1岩石圈与地表形态

第二单元

从地球圈层看地理环境

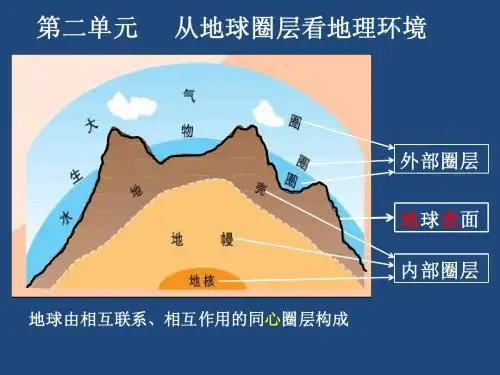

外部圈层

地球表面

内部圈层

地球由相互联系、相互作用的同心圈层构成

第一节

岩石圈与地表形态

纵 快 多 地震波传播速度 横 慢 少 随深度变化曲线

地球内部 圈层划分

大陆

地 壳 地 幔

海洋

岩 石 圈

软 流 层

岩浆→各类岩石→岩浆

沉积岩

变质岩Biblioteka 岩浆岩岩浆岩浆岩浆岩

沉积岩

地 外部圈层 球 地表 圈 层

内部圈层

大气圈 生物圈 水圈

地壳

全部 莫霍界面 软流 地幔 层上 古登堡界面

地理环境 岩浆岩 岩石圈 沉积岩 变质岩 岩浆

地核

郯城大地震

公元1668年7月25日晚 (清康熙7年农历6月17日戌时), 山东省南部的郯城县发生了8.5级地震,震中位于北纬35.3度、

东经118.6度(厉庄高级中学位于北纬34.97度、东经119.03

高一地理岩石圈与地表形态知识点精选

高一地理岩石圈与地表形态知识点精选

高一地理岩石圈与地表形态知识点精选

岩石圈由六大板块构成,板块不断运动,形成了不同的地表形态;加上外力的不断作用,地表形态不断发生变化。

为大家整理了岩石圈与地表形态知识点,希望大家能谨记呦!!

1、岩石圈的结构:软流层以上的地幔部分与地壳;都是由岩石组成。

2、沉积岩的特征:层理构造、化石(仅沉积岩中有);如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。

3、岩石圈的物质循环(图):

(1)突破口----岩浆岩只能由岩浆生成,故只有一个箭头指向岩浆岩。

(2)环节名称:岩浆---冷却凝固---岩浆岩

岩浆岩、变质岩---外力作用---沉积岩

岩浆岩、沉积岩---变质作用---变质岩

岩浆岩、沉积岩、变质岩---重熔再生---岩浆

4、地质作用:内力作用使地表高低起伏;外力作用削高填低,使地表趋于平坦。

地表形态是内、外力共同作用的结果,在不同的地点和时期往往某一种作用占主导。

5、板块构造学说:板块内部地壳运动比较平缓,板块交界处地壳运动比较活跃。

A.玄武岩

B.花岗岩

C.大理岩

D.石灰岩

2.记录地理历史的"书页"和"文字"是指 ( )

A.各种化学元素

B.地层和化石

C生物 D.组成地壳的地层

高一地理必修1必背知识点:岩石圈与地表形态介绍到这里了,想必大家已经积累了不少文化知识,同时也一定不要忘了及时调整自己的【学习计划】,提前做好开学的准备!。

岩石圈与地表形态

外力作用下: 背斜:顶部受张力易破碎易被侵蚀,成谷。 向斜:槽部受挤压紧实不易被侵蚀,成山。

⑵断层: 岩层断裂,沿断裂面发生明显的错动、位移, 上升一侧形成断块山,下沉一侧形成平原谷地。

泰山 华山

①表示大巴山,②表示秦岭山脉,③表示 渭河谷地或关中平原,④表示黄土高原。

⑶研究地质构造的意义:

第一节

岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构 思考:地球内 部圈层依据什 么层?分成几 层?

1、依据地震波在地球内部的传播速度来进 行地球内部圈层的划分。 横波:传播速度慢 只能在固态物质中传播 2、地震波分为 纵波:传播速度快 可以在固、液、气三态 物质中传播 地震时陆地上人先感觉到上下晃动,然后感 觉到左右晃动。船上的人直感觉到上下晃动。

地壳 1、依据地震波的变化将 地幔 莫霍面 地球内部分为: 地核 古登堡面 地壳为一连续圈层,由岩石组成。

地幔介于莫霍面与古登堡面之间,在地幔 上部存在一个由塑性物质组成的软流层, 是岩浆的发源地。 地核以古登堡面与地幔分界,分为内核和 外核。 2、岩石圈由地壳和上地幔上部软流层上部的地 幔部分组成。

3、变质岩: 形成:高温、高压作用下,矿物成分和结构发 生不同程度的改变。 常见岩类:见课本。 A岩浆岩 B沉积岩 4、岩石圈的物质循环 C变质岩 ③ B ② ①冷却凝固 ② ③ ②风化、侵蚀、 C A 搬运、沉积、 固结成岩 ④ ① 岩浆 ③变质作用 ④重熔再生

三、内、外力作用与地表形态变化

生长边界

消亡边界

黄 果 树 瀑 布

板块构造学说: 生长边界:张裂作用 1、边界: 消亡边界:碰撞作用 2、形成的地貌: 生长边界:张裂形成裂谷、海洋(大洋中脊) 陆、陆板块碰撞:褶皱山脉 消亡边界:

岩石圈与地表形态

出山口:冲积扇或洪积扇

河口:三角洲

中下游:冲积平原

3、风力作用:干旱地区

(1)风力侵蚀(大风区):吹蚀、磨蚀 地貌:风蚀沟谷、风蚀蘑菇、风蚀洼地、 风蚀柱

风蚀沟谷

风蚀蘑菇

风湿洼地

风蚀柱

(2)风力搬运(过渡区): 飞沙走石

(3)风力沉积(减弱区): 沙丘、沙垄、堆积黄土

4、人类活动

二、岩石圈的组成与物质循坏

1、岩石圈的组成:按成因

岩浆岩 沉积岩 变质岩

(1)岩浆岩: 侵入岩:花岗岩 岩浆→压力 喷出岩:玄武岩

侵入岩:花岗岩

喷出岩:玄武岩

(2)沉积岩:地表岩石风化产生的碎 屑物质经过搬运、沉积、固结成岩。

有:石灰岩、砂岩、页岩。 常含有化石。

石灰岩

砂岩

页岩

(3)变质岩:高温高压下,原 有岩石矿物成分和结构发生改 变形成。 有:大理岩、板岩、片麻岩

花岗岩的球状风化

2、流水作用:湿润地区

(1)流水侵蚀 ①侵蚀(上游):V型谷、千沟万壑、地表 崎岖。 ②溶蚀:漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰 林。(喀斯特地貌)

V型谷

千沟万壑、地表崎岖

漏斗

暗河

溶洞

石林

峰林

(2)流水搬运(中游):使河道、 河谷变深变宽 (3)流水沉积(下游): 出山口:冲积扇或洪积扇。 河口:三角洲。 中下游:冲积平原。

(1)趋利避害:

平整土地、修筑梯田、挖河修渠、 修建水库。

(2)消极:

滥砍乱伐、毁林开荒。

第一节 岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

1、地球内部圈层:地震波传播速度

(1)地壳:岩石。大陆厚,大洋薄,17km。 (2)地幔:上部存在软流层(岩浆发源地), 2800km。 (3)地核:温度很高,压力和密度很大, 3400km。 外核:高温高压,液态或熔融状态 内核:固态

高三地理总复习《岩石圈与地表形态》知识总结

岩石圈教案1.营造地表形态的力量(1)内力作用能量来源:地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

主要形式:地壳运动、岩浆活动和变质作用。

水平运动为主,垂直运动为辅。

结果:地表变得高低不平。

地壳运动的基本形式及其对地貌的影响水平运动→褶皱山系,如裂谷和海洋(东非大裂谷,大西洋的形成)垂直运动→引起地表高低不平和海陆变迁(2)外力作用能量来源:地球外部,主要是太阳辐射能。

主要形式:风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式结果:使地表趋向平坦。

不同地区主导的外力①干旱地区:风力作用(侵蚀→风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹地貌;搬运→移动沙丘)②湿润地区:流水作用③高海拔、高纬度地区:冰川作用(高山上侵蚀→冰斗、角峰;山下堆积→冰碛湖)④海岸地区:海浪作用(海蚀地貌→海蚀崖、海蚀穴、海蚀洞)(3)岩石圈的物质循环岩浆→岩浆岩:在岩浆活动过程中伴随侵入作用和喷出作用,岩浆冷却凝固而形成已经形成的岩石→沉积岩:地表外力的风化、侵蚀、搬运、沉积后,固结成岩作用形成已经形成的岩石→变质岩:经变质作用形成已经形成的岩石→岩浆:在地壳深处或地壳以下(地幔深处)重熔再生成为新的岩浆。

2.山地的形成(1)褶皱山、断块山和火山·褶皱山(褶皱:岩层的一系列波状弯曲。

形成的原因:地壳运动、内力作用。

)背斜,岩层向上拱起,成为山岭。

顶部受张力,岩石破碎,常被侵蚀成谷地向斜,岩层向下弯曲,成为谷地,向斜受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,成为山岭背斜是良好的储油(石油)场所向斜是良好的储水场所·断块山(断层:岩层断裂后发生明显位移,形成的原因:地壳运动,压力、张力作用。

)上升岩体形成地垒,如我国的华山、庐山、泰山。

下降岩体形成地堑,如我国的渭河谷地、吐鲁番盆地。

断层处往往形成沟谷、河流,原因断层处岩石破碎,易受侵蚀作用。

·火山岩浆沿地壳的线状裂隙流出,形成熔岩高原;岩浆沿着地壳的中央喷出口或管道喷出,形成火山。

(2)山地对交通运输的影响修建成本高,工程难度大。

岩石圈与地表形态

D

)

3、岩浆岩到沉积岩未经过变化的过程是( ) A 搬运 B 堆积 C 侵蚀 D 变质

D

随着人们生活水平的改善,大理石(岩)等各类建 材已进入普通家庭的装潢回答4-5题

课 堂 A岩浆岩 B沉积岩 C侵入岩 D变质岩 达 5、大理石被广泛应用于家庭装潢,其主要原因是 标 练 ( ) 习

4、就岩石类型而言,大理岩属于(

二、内力作用的“足迹”

内力作用的“足迹”被地质学家称为什 么?

断层

褶皱

地壳运动引起的岩层的变形、变位 称为地质构造

地质构造与构造地貌

形式 褶 背 皱 斜 从形态 上看 从岩层新老 关系上看 背斜成谷向斜成山的原 因

向 斜

岩层中心老、背斜顶部受到张力作用 两翼新 被侵蚀成谷地;向斜槽 岩层中心新、部受挤压,物质不易被 侵蚀反而成山岭 两翼老

背斜

向斜

陕西华山

汾河谷地

江西庐山

山东泰山

3、研究意义——找矿、找水、工程建设

背 斜 实践意义 油、气埋藏 隧洞选址 顶部宜建采石场 原因或依据 岩层封闭,常有“储油构造”

天然拱形,结构稳定 裂隙发育,岩石破碎

向 地下水储藏有“自流井” 底部凹易汇水承受静水压力 斜 水易沿着断层线出露;岩 泉、湖分布,河谷发育 石破碎,易被侵蚀为洼地, 利于地表水汇集 断

D

)

B

A大理石价格昂贵,用其装潢显示富有 B大理石质地坚固,美观耐用

C大理石能放射出对人体有益的稀有元素

D大理石能调节室内气温,使室内冬暖夏凉

6.地球内部的岩浆到各类岩石再到岩浆的形 成过程称为岩石圈的物质循环,三大类岩石之 间是可以直接相互转化的。( )

1. 喜马拉雅山、长江三角洲、台湾 海峡、沙丘、三角洲等地貌形态是如何 形成的?

岩石圈与地表形态

地貌

背

山岭(新)

斜

向上拱起 或谷地

向

向下弯曲

谷地(新)

斜

或山岭

(2)断层

①概念 (flash)

地壳运动产生的强大压力或张力, 超过了岩层所能承受的强度,岩层就会 发生断裂 ,并沿断裂面发生明显的错 动、位移。

②形成的地貌 (图)

断层形态 上升岩块 下降岩块 断裂带

构造 地貌

块状山地 谷地

裂谷

或高地

大理岩 板岩 石英岩 片麻岩

侵入岩:结晶度好, 晶体颗粒较大

喷出岩:具有气孔

具有层理构造, 常含有化石

具有片理结构或 重结晶明显

岩石圈的物质循环 岩浆岩

外 力 作

重 融 再 生

冷 却 凝 固

变 质 作 用

用

岩浆

重融再生

重融再生

沉积岩

外力作用 变质作用

变质岩

组成

集合

元素

矿物

岩石

back

三、内、外力作用与地表形态变化

①板块张裂: 形成

裂谷 东非大裂谷

(图)

大洋 大西洋 中脊

②板块相撞挤压: 形成 山脉

A、大洋板块和大陆板块相撞 形成 海沟、岛弧、海岸山脉(图)

B、大陆板块和大陆板块相撞 形成 巨大山脉 喜马拉雅山(图)

内力作用的“足迹”

褶皱 断层

(1)褶皱(flash)(背斜、向斜)

岩层形态(一般形态)

back

back

back

背斜穹隆结构的储油、储气图

向斜储水的自流盆地

back

(1)地球圈层

内部圈层 (由地心向地表)

地核 地幔 地壳

外部圈层

水圈 大气圈 生物圈

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

岩石圈与地表形态;水圈与水循环

【课题】岩石圈与地表形态;水圈与水循环

【课型】复习

【教学目标】

1、了解地球公转的概念、运动规律及特点。

2、理解昼夜长短和正午太阳高度的变化、四季成因及其纬度变化规律。

3、理解五带的形成原因,了解五带的划分及各带日照情况。

4、能够准确画出两分两至日太阳照射地球的示意图,并说明地球上不同地带太阳高度及昼夜长短的变化规律。

[教学重、难点]

1、地壳内部物质循环

2、地质构造与构造地貌的判断

3、地貌的变化及其成因

4、水循环的过程和意义

5、洋流分布规律和意义

【教具使用】多媒体课件

【教学方法】指导学生比较分析,自主学习、协作探究。

充分利用教科书搭建的平台,引导学生自己动脑、动手、在自主探究的过程中,对问题有更深的认识。

【学法指导】通过合作和交流,自己分析问题和解决问题。

在合作学习过程中,掌握知识,培养能力,发展个性。

[教学过程]

阅读本单元序言部分的图文,设计出地球圈层构成的知识框架,并说明各圈层之间的关系?

一、岩石圈

试解释下列现象:

1、 两千万年以来,珠穆朗玛峰地区抬升了大约两万米,但珠穆朗玛峰海拔只有8848.13

米。

2、 黄河每年将16亿吨泥沙输往下游,大部分注入渤海,但千百万年来,渤海的轮廓并

没有太大的变化。

3、上述现象说明什么问题? 二、内外力作用与地表形态变化 (一)内力作用的“足迹”

(二)外力作用的表现

外部圈层包括

、 和 内部圈层包括 、 和 岩石圈

岩石圈由

岩、

岩和

岩组成

范围包括 和

地壳分为

层和

层

地球圈层

岩

石圈与地表形态

内外力作用与

地表形态

地质构造

流水地貌有

风力地貌有

外力作用地貌

3、沙丘的迎风坡和背风坡的坡度有何不同?

4、黄土高原和黄土高原地区钱沟万壑现象的形成有何不同?

5、如果在沉积地貌处做一个剖面,剖面上会出现什么现象,试解释其原因?

除了流水作用与风力作用外,还有哪些外力对地貌产生着巨大影响?它们作用下的地貌会是怎样的呢?

三、水循环及其地理意义

水循环的环节;河流的补给;

四、洋流及其地理意义

1)洋流对地理环境的影响

影响对象影响举例

教学反思:1、水循环内容相对简单,学生掌握不错,但需要注意弄清水循环的类型,环节(练习中学生混淆不清)

2、洋流教学过程中,应弱化其成因,并且突出洋流的规律“8”字形记忆法

3、洋流的地理意义中要求学生掌握住典型的例子即可,渔场的形成要强调秘鲁渔场的成因

书面作业布置、《新学案》处理、巩固性练习安排等

【练习】

学业水平测试专题训练。