2汉语音韵学—声母(2)

音韵学概述

第三、用音韵知识查阅古代的工具书。

笫四、解读古代文献;如通假字、破读、同 源词等。

二、古今语音的变化

1、语音是变化的。 A 、古韵文普通话不押韵。如杜甫《登高》: 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回; 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来; 万里悲秋常作客,百年多病独登台; 艰难苦恨繁双鬓,潦倒新停浊酒杯。 《广韵》都属“灰韵”。 李白《越女词》:“长干吴儿女,眉目厌新月;屐

3、古韵分部的历史沿革

宋代吴棫(福建人,生活年代与朱熹相近) 是对《诗经》语音进行研究的第一人。他分 古韵为九部。

明代,陈第著有《读诗拙言》、《毛诗古音 考》、《屈宋古音义》等书,以考求《诗经》 和《楚辞》的古音。力排“叶音说”,首次 提出了古音不同于今音的历史观点。

顾炎武:《音学五书》,古韵十部 江永:《古韵标准》,古韵十三部 段玉裁:《六书音均表》,古韵十七部 戴 震:《声类表》,二十五部 孔广森:《诗声类》,分十八部 王念孙:《古韵谱》,二十一部。 江有诰:《音学十书》,二十一部。 章炳麟:《成均图》,二十三部。 黄 侃:《音略》,二十八部。 王力:古音三十部。

第三节 上古音说略

上古没有韵书,人们对上古音的研究是从韵 文在后代读起来不和谐引起的。也就是说上 古音的研究是从韵部开始的,声母的研究起 步较晚。

清末钱大昕在《十驾斋养新录》中提出“古 无轻唇音”、“古无舌上音”,揭开了古声 母研究的序幕。

钱大昕(1728年 - 1804年)中国清代史学家、 语言学家。字晓徵,一字辛楣,号竹汀。江 苏嘉定(今上海嘉定)人。对于音韵学和训诂 学很有创见。他研究古声母,证明了上古声 纽没有轻唇音和舌上音。 主要著作: 《恒言录》《潛研堂文集》 《十驾斋养新录》 《二十二史考异》

普通话声母韵母发音要诀

普通话声母韵母发音要领一、发音原理气流从肺部呼出,经过喉头使声带颤动,经过胸腔、喉腔、咽腔、口腔、鼻腔、头腔等共鸣,使声音得到放大和美化;声音经过唇、齿、舌、牙、腭等发音器官协调动作,双唇开合、收敛、展放,舌头平伸、翘起、后缩、抬高、降低形成舌位高低前后,软腭下垂、上抬通塞鼻腔等造成不同音色的语音。

口腔自然打开,笑肌微微提起,下腭自然放下,上腭有上提的感觉,这样可以形成较好的共鸣效果。

鼻腔和口腔靠软腭和小舌隔开。

软腭和小舌可以上下活动,如果软腭和小舌上升,阻塞鼻腔的通路,气流只能从口腔出来,这时发出的声音是“口音”,便如b,p,d;如果软腭和小舌下垂,鼻腔通路打开,气流经鼻腔引起共鸣,此时就发出鼻音了,便发:m,n;如果软腭悬在当中,三条路都通,从下面来的气流可以同时从口腔和鼻腔出去,这就造成一种半鼻音或鼻化音了。

二、声母发音要领b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s共21个辅音音素。

发音时,一定要找准发音部位,阻碍气流的部位。

发音方法对,接触部位准确,接触时迅速,口中蓄有足够的气流,发出的声音才会富有弹性,干净利落,清楚、有力、优美。

(一)双唇音b、p、m,都是由双唇接触构成阻碍后发出的辅音。

b:口音,清音,发音时声带不颤动;是不送气音,透出的气流微弱。

发音时双唇紧闭、中部着力、阻塞气流,然后突然放开,使受阻的气流从口腔迸发出来。

p:口音,清音,发音时声带不颤动;是送气音,透出的气流很强。

发音时双唇紧闭、中部着力、阻塞气流,然后突然放开,使受阻的气流从口腔迸发出来。

m:是鼻音,浊音,发音时声带颤动。

(二)唇齿音f :上齿接触下唇,气流在这一部位受阻碍,让气流完全从唇齿间的缝隙中摩擦而出,发出摩擦的声音,声音带不振动,是清辅音。

(三)舌尖中音d、t、n、l 。

舌尖与上齿龈接触,气流在这一部位阻碍后发出的一种辅音。

d、t是清音,n、l是浊音。

d:清音,声带不振动,不送气声母。

现代汉语第二章语音知识汇总

第二章語音章二语音一、名词解释;1、语音:指人类通过发音器官发出的,具有一定意义的,目的是用以进行社会交际的声音,是语言的物质外壳;2、音素:从音色角度划分出的最小语音单位,分为元音和辅音两大类;3、元音:发音时气流振动声带,在口腔或鼻腔中不受阻碍而形成的音,又称母音;4、辅音:发音时气流振动声带,在口腔或鼻腔中受阻碍而形成的音,又称子音;5、声母:指音节中处于元音前面的那部分,多数为音节开头的辅音;6、音节:由音素构成的自然能感受到的最小语音片段,一般情况下一音节对应一汉字,是语音结构的基本单位;7、音位:指一种语言或方言中,从音色角度划分出的具有区别意义的最小语音单位,是按语音的辨义作用归纳出的音类。

8、四呼:我国传统语音学对韵母作出的分类法,利于揭示出普通话中声母与韵母的配合规律。

按照韵母开头的元音发音将之分为“开口呼”、“齐齿呼”、“合口呼”、“撮口呼”四类;9、押韵:指相邻的句末两个音节韵腹和韵尾相同或韵腹同而韵尾相近的情况;10、声调:音节内部具有区别意义作用的高低升降的变化;11、调类:即声调的类别,是某种语言或方言将调值相同的字归纳到一起所建立的类别,包括阴平、阳平、上声、去声;12、调值:指音节高低升降、曲折长短的变化形式,即声调的读法,包括55、35、214、51;13、调位:即声调音位,由声调中归纳所得的音位,普通话中有四个调位,即55(阴平)、35(阳平)、214(上声)、51(去声);14、音位变体:即一个音位在不同条件下呈现出的不同表现形式的音素,可分为条件变体和自由变体两大类;15、轻声:在词或句子中,某些音节被说或读得相对轻而短,以体现某些语义或语法功能,此现象即轻声;16、儿化:指一个音节中,韵母带上卷舌音“儿”(er)而形成卷舌色彩的一种特殊音变现象;17、音变:语流中音节与音节、音素与音素、声调与声调相互影响而导致声音变化的现象;18、逻辑重音:为突出句中主要思想或强调句中的特殊感情而重读的即为逻辑重音;19、语调:句中中用以表达意思和感情的抑扬顿挫的调子即语调。

(16)《汉语音韵学》笔记整理(2)

(16)《汉语音韵学》笔记整理(2)3,等呼观念的改变随着语音的发展变化,宋元时代韵图那种把字音按声类和韵类发音的不同区别为两呼四等的分析方法,到明代已不再符合语音分析的实际情况。

明末,“等”的观念完全被“呼”代替。

到清代,就完全用四呼来代替原来的两呼四等了。

两呼四等合流为四呼的大概情况是:开口一二等变为开口呼,开口三四等变为齐齿呼,合口一二等变为合口呼,合口三四等变为撮口呼。

四、如何利用韵图认识反切韵图的编纂目的,特别是宋元韵图的编纂目的,主要在于展开韵书的语音系统、阐明韵书的反切。

今天查阅字书(如《玉篇》)、韵书(如《广韵》),或者看《经典释文》以及经史诸子的注释,会遇到一些无法由上下字直接切出读音的生僻字。

这种情况可借助韵图。

简单说来,反切上字一定跟我们所要知道的读音同一直行,但大多数不同图;反切下字一定跟我们所要知道的读音同图、同一横行。

王力先生称用这种方法查字叫“横推直看”。

在韵图中查字,首先要知道反切下字属于什么韵,这需要一定练习才能记得住。

如果查出的字不认识,可根据同一直行其他声调的字去推。

五、等韵门法1,什么是门法门法是按照反切来查图的方法。

也就是古人制定的使用韵图的一些法则和条例。

2,门法的产生早期韵图,如《韵镜》,只有所谓《归字例》,教人怎样查图,怎样根据反切在韵图中找字。

随着韵图大量出现,语音不断发展,利用韵图练音识字渐成风气,韵图的若干问题也暴露出来。

如《七音略》端、知组安排在同一行,精照组也在同一行(《韵镜》亦然),一四等为端精组,二三等为知照组。

但《广韵》四江韵里有一小韵,“桩,都江切”,桩是知母字,都是端母字,反切上字和被切字不属于同一个字母。

韵图对这个韵字没有根据反切上字“都”把它列入一等,而是列在二等的位置。

门法就专门解释这个矛盾,称这种情况为“类隔”。

3,门法的发展可以认为韵镜的《归字例》是门法之发端,《四声等子》里的《辨音和切字例》和《辨类隔切字例》是门法的进一步发展。

现代汉语语音篇第二章

第二节

韵母系统及韵母正音

☆ 单元音韵母 ☆ 复合元音韵母 ☆ 前鼻音韵母 ☆ 后鼻音韵母 ☆ 韵母结构 ☆ 韵母正音

普通话的韵母共有39个,分为三大类:

⑴ 单韵母:单元音韵母,由一个元音构成的 韵母。共 10 个:

a o e i u ü ê -i(si) -i(shi) er。 ⑵ 复韵母:复合元音韵母,由两个或三个 元音组合成的韵母。共13个:ai ei ao ou ia ie ua uo üe iao iou uai uei 。 ⑶ 鼻韵母:鼻韵尾韵母,由一个或两个元 音与鼻辅音 n 或者ng 组合成的韵母。共16 个:an ian uan üan en in uen ün ang iang uang eng ing ueng ong iong。

根据五度标调法,归纳出普通话声调的调型。 调型:即声调调值的类型,高低升降的变化模式: 阴平:高平调型;数字调值 55 阳平:中升调型;数字调值 35 上声:降升调型;数字调值 214 去声:全降调型;数字调值 51 调类:根据调型归类:普通话具有四个种类—— 阴平调、阳平调、上声调、去声调。 调号:根据四类调型的线条形式简化而成的符号, 参见第一章《汉语拼音方案》的声调表。

n i ng o i

音 爱 我 王

要

尾

月

韵腹:韵母中开口度最大、发音最响亮的 元音,也叫主要元音或字腹。如ua中的a、 uen中的e、iou[iou]中的o。 韵头:韵腹前面的元音,又叫介音、字头, 介于声母和韵腹之间。只有i u ü三个元音 可充当。 韵尾:韵腹后的元音或辅音,也叫字尾。 由i u(o)两个元音和鼻辅音n ng 充当。

第五节

音节结构分析

☆ 音节结构分析 ☆ 音节正音

一、音节的结构 音节一般由声母、韵母、声调三个构成要 素,如果把韵母内的韵头、韵腹、韵尾算 上的话,共有五个部分。当然,有些音节 只有两个、三个、四个部分,因没有韵头, 或韵尾,或声母。

现代汉语(2)

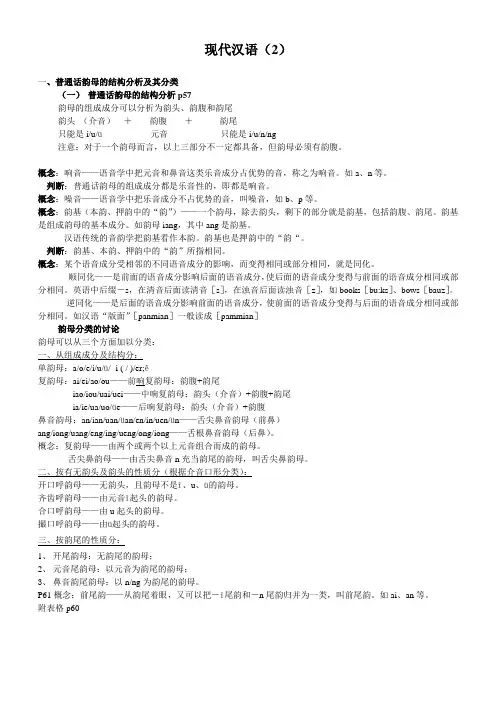

现代汉语(2)一、普通话韵母的结构分析及其分类(一)普通话韵母的结构分析p57韵母的组成成分可以分析为韵头、韵腹和韵尾韵头(介音)+韵腹+韵尾只能是i/u/ü元音只能是i/u/n/ng注意:对于一个韵母而言,以上三部分不一定都具备,但韵母必须有韵腹。

概念:响音——语音学中把元音和鼻音这类乐音成分占优势的音,称之为响音。

如a、n等。

判断:普通话韵母的组成成分都是乐音性的,即都是响音。

概念:噪音——语音学中把乐音成分不占优势的音,叫噪音,如b、p等。

概念:韵基(本韵、押韵中的“韵”)——一个韵母,除去韵头,剩下的部分就是韵基,包括韵腹、韵尾。

韵基是组成韵母的基本成分。

如韵母iang,其中ang是韵基。

汉语传统的音韵学把韵基看作本韵。

韵基也是押韵中的“韵“。

判断:韵基、本韵、押韵中的“韵”所指相同。

概念:某个语音成分受相邻的不同语音成分的影响,而变得相同或部分相同,就是同化。

顺同化——是前面的语音成分影响后面的语音成分,使后面的语音成分变得与前面的语音成分相同或部分相同。

英语中后缀-s,在清音后面读清音[s],在浊音后面读浊音[z],如books[bu:ks]、bows[bauz]。

逆同化——是后面的语音成分影响前面的语音成分,使前面的语音成分变得与后面的语音成分相同或部分相同。

如汉语“版面”[panmian]一般读成[pammian]韵母分类的讨论韵母可以从三个方面加以分类:一、从组成成分及结构分:单韵母:a/o/e/i/u/ü/- i ( / )/er;ê复韵母:ai/ei/ao/ou——前响复韵母:韵腹+韵尾iao/iou/uai/uei——中响复韵母:韵头(介音)+韵腹+韵尾ia/ie/ua/uo/üe——后响复韵母:韵头(介音)+韵腹鼻音韵母:an/ian/uan/üan/en/in/uen/ün——舌尖鼻音韵母(前鼻)ang/iong/uang/eng/ing/ueng/ong/iong——舌根鼻音韵母(后鼻)。

古代汉语之音韵

“等”是汉语音韵学对韵母结构进行分析的术语。韵母被分为 四等,用来表示各韵母发音上的区别。

主要元音

等 有无介

音【i】 开口度 舌 位

主要元音

一等 无 最大(洪) 较后

二等 无 次大

较前

三等 有 较小(细) 在前

四等 有 最小

最前

呼与洪、细

宋元等呼洪细 明 清 四 呼 洪 细

开 洪音 口 呼 细音

见 影

次清 滂 敷 透 彻 清 穿 溪

全浊 並 奉 定 澄 从 床 群

次浊 明 微 泥 娘

疑 喻 来 日

清浊

心邪 审禅 晓匣

发音部 位旧名 唇 重唇 音 轻唇 舌 舌头 音 舌上 齿齿

头 音正

齿 牙音

喉

音 半舌音 半齿音

发音部位 新名

双唇 唇齿 舌尖中 舌面前 舌尖前

舌面前 舌叶音 舌面后

发

全清

帮[ p ]b 非[p f ] 端[ t ]d 知[ ] 精[ ts ]z 心[ s ]s 照[ ]j 审[ ]x 见[ k ]g

二、古人对上古语音的认识

❖ 1.“叶音说”及其错误(用现代语音读古诗为什么不 押韵?)

❖ (1)“叶音说”:用后代的语音读古代的诗文, 不押韵的韵脚,临时改读为一个押韵的音,即为 “叶音”,又叫“叶韵”“叶句”

❖ 例:P542

❖ (2)“叶音说”的错误: 掩盖语音发展的真相, 造成汉字读音的混乱。

❖ 比如“效”摄,就包括了平声“豪、肴、宵、 萧”,上声“皓、巧、小、筱”,去声“号、 效、笑、啸”十二韵。其共同点都收(-u)尾。

概念 韵母

定义

是否 是否 区别韵头 区别声调

一个汉字的音节除声母以外

的音素,包括韵头、韵腹、

第四章 音韵学(二声母常识)概述

(二)研究上古声母的几个重要结论

1、古无轻唇音

清人钱大昕提出——三十六字母中的“非敷奉微” 这组音在上古不存在。中古后产生的轻唇音是从 上古的重唇音中分化出来的

2、古无舌上音,古多舌头音 清人钱大昕提出——三十六字母中的“知彻澄”这

组音上古不存在。上古舌音无舌上与舌头之分, 只有舌上音端透定泥。中古后才从舌头音中分化 出“知彻澄”。

传统三十六字母表及拟音

发音方法

发音部位旧名 (五音、七音)

唇音 舌音 齿音 牙音 喉音 半舌音 半齿音

发音部位 新名

全清

不送气 不带音 塞音、塞擦 音

次清

送气 不带音 塞音、塞擦 音

全浊

带音 塞音、塞 擦音

次浊

带音 鼻音、边音 和半元音

全清

不带音 擦音

全浊

带音 擦音

重唇音 双唇音 轻唇音 唇齿音 舌头音 舌尖中音 舌上音 舌面前音 齿头音 舌尖前音

精[ts]

庄[tʃ] 章[tɕ] 见[k] 影[o]

清[tsʰ]

初[tʃʰ] 昌[tɕʰ] 溪[kʰ]

从[dz]

崇[dʒ] 船[dʑ] 群[ɡ] 疑[ŋ]

心[s]

生[ʃ] 书[ɕ]

邪[z]

俟[ʒ] 禅[ʑ]

晓[x] 以[j]

匣[ɣ](云)

半舌

半齿

舌尖边音

舌面鼻擦音

来[l]

日[ȵʑ]

注意:ph 即 P‘,右上角小h和‘都是送气符号

声纽

章炳麟据【唐】孙缅《唐韵 序》中“纽其唇 齿喉牙部,仵而次之”一语,主张改称字母之名 为 “音纽”,或简称为“纽”。故曰:“慧琳 《一切经正义》……称梵文‘迦’ 等三十五文为 体文。”体文者,纽也。 ——罗常培《国故论衡》上《音理论》

普通话水平测试知识科普:声母

普通话水平测试知识科普:声母普通话水平测试知识科普:声母导声母,是使用在韵母前面的辅音,跟韵母一齐构成的一个完整的音节。

其他汉藏语系语言也有类似的结构。

一般由辅音充当,即首辅音。

以下是店铺为大家整理的普通话水平测试知识科普:声母,欢迎阅读与收藏。

普通话水平测试知识科普:声母篇1一、声母的性质汉语音韵学传统分析法把一个音节分成声母和韵母两个部分,每个音节还有一个声调,这样,汉语的音节就有三个必备要素:声母、韵母和声调。

一个音节的开头部分叫做声母。

普通话的声母大都由辅音充当;22个辅音中,只有ng不做声母。

二、声母的种类及发音要领1、普通话的声母分为辅音声母和零声母两大类:以辅音开头的音节,其声母为辅音声母;以元音开头的音节,其声母称为零声母。

2、普通话共有21个辅音声母,1个零声母。

注意:普通话大部分辅音声母发音时声带不振动,声音不响亮;为了便于称说,需要在其后面加上一个响亮的元音来呼读,这就是声母的“呼读音”;而声母的实际发音称为“本音”。

3、辅音声母按照发音的不同,可做不同的划分:(一)按发音部位分为7种双唇音:发音时双唇紧闭构成阻碍:b、p、m唇齿音:发音时下唇与上齿构成阻碍:f舌尖前音:发音时舌尖与上齿背构成阻碍:z、c、s舌尖中音:舌尖与上齿龈构成阻碍:d、t、n、l舌尖后音:发音时舌尖举起并后缩,与硬腭前部构成阻碍:zh、ch、sh、r舌面音:舌面前部与硬腭前部构成阻碍:j、q、x舌根音:发音时舌根与软腭构成阻碍:g、k、h(二)按成阻方式分为5种塞音:发音时发音器官完全闭塞,挡住气流,然后突然打开,气流冲过阻碍,爆发成音,故又称爆破音:b、p、d、t、g、k 擦音:发音时发音器官靠近,中间形成窄缝,使气流从中间流过,摩擦成音:f、h、x、s、sh、r塞擦音:发音时,发音器官完全闭塞,挡住气流,然后打开形成一条窄缝,使气流从中间流过,摩擦成音:j、q、z、c、zh、ch 鼻音:发音时,口腔通路完全闭塞,软腭下垂,气流振动声带后由鼻腔流出:m、n边音:发音时,舌尖抵住上齿龈,形成阻碍,舌尖两边松弛下垂,气流振动声带从舌尖两边空隙流出,发出声音:l(三)按是否送气分为2种送气音:在发塞音和塞擦音时呼出的气流较强:p、t、k、c、ch、q不送气音:在发塞音和塞擦音时呼出的气流较弱:b、d、g、z、zh、j(四)按声带是否振动分为2种清音:发音时气流不振动声带。

现代汉语讲义-语音-声母

现代汉语讲义-语音-声母目的要求1.掌握声母的发音,做到对声母进行正反描写。

2.重点把握汉语声母的特点与对外汉语教学的难点。

普通话共有22个辅音,21个辅音声母。

一、声母的发音声母的发音可以从发音部位和发音方法两个方面来分析。

(对于发音部位来说,生理分析比较可靠;而对于发音方法来说,声学分析比较理想。

吴宗济)(一)发音部位什么是发音部位:发音时气流在发音器官受到阻碍的位置做发音部位。

发音部位可分为七类1.双唇音:上唇+下唇 b[p] p[pˊ] m[m]2.唇齿音:上齿+下唇 f[f ]3.舌尖前音:舌尖+上齿背 z[ts] c[tsˊ] s[s]4.舌尖中音:舌尖+上齿龈 d[t ] t[tˊ] n[n] l[l]5.舌尖后音:舌尖+硬腭前 zh[# ] ch[# ] sh[# ] r[# ]6.舌面音:舌面前+硬腭前 j[ʨ ] q[ʨˊ] x[# ]7.舌根音:舌根+软腭 g[k ] k[kˊ ] h[x]“+”表示抵住或接近;符号#表示未找到对应的国际音标。

(霍凯特:发音体与发音点)(二)发音方法什么是发音方法:发音时,发音器官用什么方式来阻碍气流通道,以及发音动作的过程。

(吴)发音时喉头、口腔和鼻腔节制气流的方式和状况。

(黄)1.阻碍的方式(1)塞音6: b[p] p[p] d[t] t[tˊ ] g[k ] k[kˊ] 也叫爆发音、迸发音、破裂音。

发音时发音部位完全闭塞,软腭上升(堵住鼻腔通路),气流冲破阻碍,迸裂而出。

(2)擦音6: f[f ] h[x ] x[#] sh[# ] s[ s r[# ]发音时,发音部位靠近,气流从缝隙中挤出。

(3)塞擦音6:j[ʨ ] q[ʨˊ] zh[[# ] ch[[# ] z[[ts ] c[tsˊ]兼有塞音和擦音的特点。

(4)鼻音2:m[m] n[n ](5)边音1:l[l ]2.声带是否颤动(1)颤动(浊音)4:m[m] n[n] l[l] r[#](2)不颤动(清音)17:3.气流的强弱(1)送气音6: p[pˊ] t[tˊ] k[kˊ] q[ʨˊ] ch[# ] c[tsˊ]肺部供气。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

這裏先舉例一個例子: 東,“德紅切”,是清聲母字。同,“徒紅切” 今天是平聲,是濁聲母字。今天“平分陰陽”就 是由于聲母清濁的不同。

三、《廣韻》的性質

《廣韻》的性質問題很重要,由于《廣韻》與《切 韻》是一脉相承的,所以《廣韻》的性質也就直接 關涉《切韻》的性質。認識《廣韻》的性質,它的 重要性在于它决定中古音的研究方法,涉及對漢語 史研究中時間和空間關係問題的理解,涉及到整個 漢語史的歷史解釋。不同的學者,對于《廣韻》的 性質認識不同,他們對于中古音構擬的方法、內容 也就不同。《廣韻》的性質問題也涉及到漢語史研 究的框架的不同。這是一個不可迴避的問題。

關于《廣韻》的性質,多年來學界一直沒有停止 過爭論。總的說,有三大類觀點: 1、《廣韻》反映的是一時一地的單一的音系;

2、《廣韻》反映的是雜糅古今,及各類方音的 綜合音系;

3、《廣韻》反映的反映吸納一定古音和方音成 份的讀書音系。

對于《廣韻》性質各家的爭論,這裏不做判斷性 的結論。只提出幾點看法:

《廣韻》平聲有57韻,第一韻是東韻,東韻又分 有若干個小韻。一個小韻有一個圈“○”,表示 小韻的開頭。如東韻,前面有一個圈,表示一個 小韻的開頭。東韻的一個小韻完了,下一個小韻 前又有一個圈,如“同”前又有小圈。(圖片)

東,……注釋,德紅切,十七; 同,……注釋,徒紅切,四十五。 “德紅切”“徒紅切”是反切注音,“十七”和 “四十五”表示同音字的個數。這就是“以韻系 聲”。同樣東韻的字,由于聲母的不同,可以分 爲若干小韻。如東韻的反切小韻有34個。

第二節 《廣韻》簡介

要講漢語聲母的歷史演變,繞不開《廣韻》這部 韻書。因此,這裏插入“《廣韻》簡介”一節。 主要講:

一、《廣韻》的由來 二、《廣韻》的體例 三、《廣韻》的性質

一、《廣韻》的由來

《廣韻》是北宋時代官修的一部韻書,是由陳彭 年、丘雍等在《切韻》《唐韻》等隋唐韻書基礎 上奉敕編修而成的全名叫《大宋重修廣韻》(成 書于公元1008年)。

長期以來,完整的《廣韻》流傳很廣,而《 切韻》和《唐韻》,王仁昫《刊謬補缺切韻 》這些韻書,或者爲殘卷,或者很少有人見 到,直到1947年才在故宮發現了宋濂跋唐寫 本的王仁昫《刊謬補缺切韻》,這究古代語音 史的學者們大多使用的是宋本《廣韻》,因 爲流傳廣,保存得比較完整。

從編纂目的來看,《廣韻》是爲詩文押韻而作的 一部工具書。從體例看,《廣韻》是一部“以調 繫韻”“以韻繫聲”的同音字典。所謂“以調繫 韻”,是說《廣韻》是以四聲(平上去人)爲綱 的,以四聲分爲四大部分,然後在四大部分的基 礎上,按不同的韻分派到不同的聲當中去。在調 的 統 攝 之 下 是 韻 , 調 共 有 四 個 , 韻 共 206 個 ( 57+55+60+34)。《廣韻》共五卷,因爲平聲字 多,分爲上平聲和下平聲。

所以學者們多以《廣韻》爲研究對象,這部 書也就爲大家所重視。應該强調的是,《廣 韻》音系與《切韻》音系是一脉相承的,《 廣韻》雖然産生于宋代,但是它記錄的並不 是宋代的語音,它是繼承了《切韻》《唐韻 》等隋唐時期韻書的基本的音系結構,所以 通過《廣韻》,我們可以瞭解到隋唐時期漢 語的語音系統。

二、《廣韻》的體例

在中國的歷史上,最早出現的韻書是三國時期李 登的《聲類》,後來有西晋呂靜的《韻集》。南 北朝時期又出現十幾種韻書, 顔之推形容爲“音 韻鋒出”(《顔氏家訓·音辭》)。不過這些韻書 都已經亡佚了。

隋代時,陸法言編撰的《切韻》(601年) 是我國歷史上最重要的一部韻書。《切韻》 原書已今失傳。在唐代,《切韻》的主要有 兩種:一是王仁昫(也作煦)的《刊謬補缺 切韻》(706年),此本最爲完整,今有三 種寫本傳世。二是孫愐所編撰的《唐韻》( 751年)影響最大,原書今已失傳。

以韻繫聲,就是按照不同的韻,又根據聲母 的不同來分爲若干小韻。小韻是在韻的基礎 上根據聲母、介音的不同劃分的。

介音是劃在聲母部分,還是韻母部分,學者 們有不同看法。在現代漢語中,介音一般劃 在韻母部分。而《廣韻》是根據聲母和介音 的不同,在韻的基礎上又分爲若干類的。《 廣韻》的小韻數,邵榮芬《切韻研究》計有 3617個;嚴學窘《廣韻導讀》計有3890個; 曹先擢《廣韻反切今讀手冊》計有3872個反 切小韻。下面以“東”韻爲例說明。

首先,單一音系,綜合音系和讀書音系三者幷 不是截然對立的,三種觀點都有一定的道理, 應辯證看待。

其次,《廣韻》基本上反映的是以金陵、洛下 語音爲基礎的隋唐時期的讀書音。不過,這個 音系在相當程度上是人爲的。因爲它確實具有 雜糅的性質。

第三、《廣韻》音系複雜,在現代漢語方言中難 以找到證據。沒有哪一個漢語方言,能像《廣韻 》那樣既有那麽複雜得聲母系統,又有那麽複雜 得韻母系統。有三千多的小韻數,音節數,這在 現代漢語方言裏是完全沒有的。可以設想,這樣 龐雜的語音系統,在當時是不太可能用于口語交 際的,所以利用《廣韻》來認識中古音系,乃至 構擬上古音系僅僅可以當作參照,而不能完全依 靠。這是我們對《廣韻》性質的基本認識。