物质热稳定性的热分析试验方法

食用油加热过程中稳定性变化分析

食用油加热过程中稳定性变化分析作者:刘旭来源:《中国食品》2020年第24期食用油作为日常必备的烹饪材料,对于人们的身体健康具有十分重要的影响。

在烹饪的过程中,食用油往往需要加热升温,但是高温可能会对食用油的稳定性造成不小的影响。

本文对食用油在加热过程中的稳定性变化进行了实验分析,着重探讨了食用油酸值、碘值以及过氧化值在加热过程中所发生的变化,以期为食用油的合理使用提供科学合理的指导,为人们的健康饮食提供可靠保障。

一、实验材料1.药剂。

异丙醇、乙醚、甲基叔丁基醚、95%的乙醇、酚酞、百里香酚酞、碱性蓝6B、无水硫酸钠、无水乙醚、石油醚。

为了避免药剂中含有杂质而影响检测结果,上述药剂均需采用分析纯等级。

2.食用油。

选择当前应用较多的食用油进行实验,主要有:玉米油、芝麻油、大豆油、花生油、菜籽油以及橄榄油。

为了确保实验的准确性,所选用的食用油从销量较大的超市中进行采购。

二、实验方法1.食用油的加热。

结合食用油在不同烹饪要求下的温度特点,所选择的加热温度分别为160℃、180℃以及200℃。

分别量取50ml的食用油样品,置于坩埚中进行加热升温,选用加热稳定的电炉作为加热方式,在加热的过程中对食用油温度进行实时的检测,将其控制在±5℃的误差范围内,严禁超过规定的加热温度,确保实验结果的精确性。

当食用油升高至设定的温度后,调整电炉的加热温度,对食用油进行保温10min。

2.酸值、过氧化值、碘值的测定方法。

(1)酸值。

为了确保酸值检测结果的精确性,要严格按照国家标准GB 5009.229-2016中的相关要求进行检测。

分别量取10.00g不同加热温度的食用油,置于锥形瓶中进行试验,依次加入50ml乙醚-异丙醇和2-3滴酚酞,采用浓度为0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液进行滴定,将溶液滴定至微红色,观察15s,溶液不褪色则达到了滴定终点。

(2)过氧化值。

为了确保过氧化值检测结果的精确性,要严格按照国家标准GB 5009.227-2016中的相关要求进行检测。

耐高温试验方法

耐高温试验方法耐高温试验方法是用于评价材料、产品或设备在高温环境下的性能和可靠性的一种测试方法。

随着现代科技的发展,高温环境的应用日益增多,对材料的耐热性能提出了更高的要求。

耐高温试验方法对于材料的选用、产品的设计和制造过程中的质量控制具有重要意义。

本文将介绍一些常用的耐高温试验方法,并对其原理和应用进行详细说明。

一、热重分析法热重分析法是一种常用的耐高温试验方法,主要用于评估材料在高温条件下的热稳定性能。

该方法通过测量材料在不同温度下的质量变化,分析材料的热分解行为,以确定其热稳定性能。

热重分析法的原理是利用热天平仪测量材料在高温条件下的质量变化。

在试验中,材料样品被加热至一定温度,然后通过连续称量样品的质量变化,以绘制质量-温度曲线。

通过观察质量变化的趋势,可以评估材料的热分解特性和耐热性能。

热重分析法广泛应用于塑料、橡胶、纤维、电子元件等材料的热稳定性评估。

通过该方法可以评估材料在高温条件下的变形、分解、氧化、失重等性能,为材料的选用和产品的设计提供依据。

二、热膨胀试验法热膨胀试验法是用于评估材料在高温条件下的热膨胀特性的一种测试方法。

该方法通过测量材料在不同温度下的线膨胀系数,分析材料的热膨胀性能。

热膨胀试验法的原理是利用热机械分析仪测量材料在线膨胀系数。

在试验中,材料样品被加热至一定温度,然后通过测量样品的长度变化,以计算线膨胀系数。

通过观察线膨胀系数的变化趋势,可以评估材料在高温条件下的热膨胀特性。

热膨胀试验法广泛应用于金属、陶瓷等材料的热膨胀性能评估。

通过该方法可以评估材料在高温条件下的热膨胀系数、线膨胀率等性能,为材料的选用和产品的设计提供依据。

三、高温粘度测量法高温粘度测量法是用于评估材料在高温条件下的流动特性的一种测试方法。

该方法通过测量材料在不同温度下的粘度值,分析材料的高温流动性能。

高温粘度测量法通常采用旋转式粘度计或振荡式粘度计进行测量。

在试验中,将材料置于高温环境中,然后通过测量材料的流动阻力和流动速度,计算材料的粘度值。

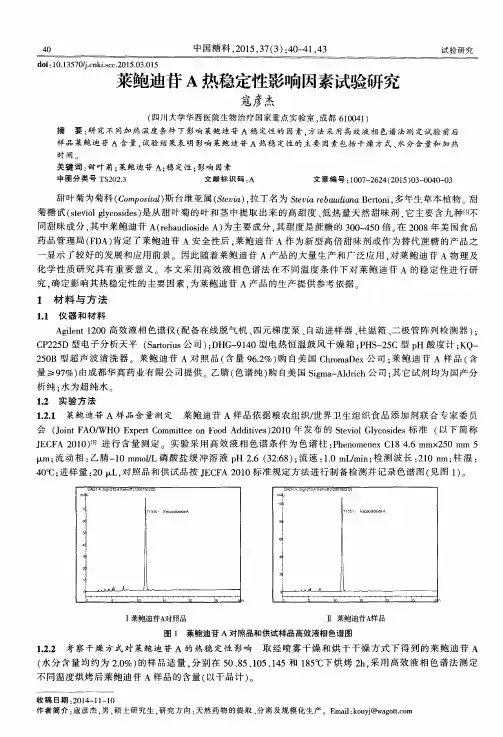

莱鲍迪苷A热稳定性影响因素试验研究

收 稿 日期 : 2 01 4 一 l 1 —1 0

作者简介 : 寇彦杰 , 男, 硕 士研 究 生 , 研究 方 向 : 天然 药物 的提 取 、 分离 及 规 模 化 生 产 。E m a i l : k o u y j @w a g o t t . c o m

1 材 料 与 方 法

1 . 1 仪 器 和 材 料

A g i l e n t 1 2 0 0高效液 相色谱 仪 ( 配备在 线 脱气机 、 四元梯度 泵 、 自动进 样器 、 柱 温箱 、 二极 管 阵列检 测器 ) : C P 2 2 5 D型 电子分 析天平 ( S a r t o r i u s 公司) ; D H G 一 9 1 4 0型 电热恒 温鼓 风 干燥 箱 ; P H S 一 2 5 C型 p H 酸度 计 ; K Q 一 2 5 0 B型超 声 波 清 洗器 。莱 鲍 迪 苷 A对 照 品 ( 含量 9 6 . 2 %) 购 自美 国 C h r o m a D e x公 司 : 莱鲍 迪 苷 A样 品 ( 含 量 ≥9 7 %) 由成 都华 高药业 有 限公 司提供 。乙腈 ( 色谱纯 ) 购 自美 国 S i g m a — A i d r i c h公 司 : 其 它试 剂均 为 国产 分 析纯 ; 水 为超 纯水 。

中 国糖 料 , 2 0 1 5 , 3 7 ( 3 ) : 4 0 — 4 1 , 4 3

d o i : 1 0 . 1 3 5 7 0 / j . c n k i . S C C . 2 0 1 5 . 0 3 . 0 1 5

试验研究

莱鲍迪苷 A热稳定性影响因素试验研究

热分析法

100%

27

2.4.6 固化度的测定

固化反应一般都是放热反应,反应的多少与树脂官能度的 类型、参加反应官能团的数量、固化剂的种类及用量有关, 对于一个配方确定的树脂体系,固化反应热是一定的。因 此

H0 HR 100% H0

H0 完全未固化的树脂体系进行完全固化时所放出的总热量 HR 固化反应后剩余的反应热

1.4 热重分析的曲线解析

在热重试验中,试样质量 W作为温度T或时间t的函 数被连续地记录下来,TG 曲线表示加热过程中样品 失重累积量,为积分型曲 线;DTG曲线是TG曲线对 温度或时间的一阶导数, 即质量变化率,dW/dT 或 dW/dt。

7

100 80 质量分数(%)

A

B

G

1.0 –1.0 一阶导数(%/min)

60

40 20 0 Tp 0 100 200 Ti 400 500 H

–3.0

–5.0 –7.0

C

Tf 700

–9.0 –11.0

T(K)

DTG曲线上出现的峰指示质量发生变化,峰的面积与试样的 质量变化成正比,峰顶与失重变化速率最大处相对应。 TG曲线上质量基本不变的部分称为平台,两平台之间的部分 称为台阶。

4

1.2 热重分析的原理图

ample S

F urnace

Balance

5

1.3 影响热重测定的因素

升温速度:升温速度太快,试样受热来不及达到平衡,速度 太慢又会降低实验效率,一般以5或10℃/min居多。 气氛:样品所处气氛的不同导致反应机理的不同。气氛与样 品发生反应,则TG曲线形状受到影响。 样品的粒度:粒度太大同样会影响热量传递。粒度太小会使 开始分解的温度和分解完毕的温度降低,即反应提前,反应区 间变窄. 挥发物的再凝性:物质分解时的挥发物凝聚在较冷而又与称 重皿相连的部位,影响失重的测量效果。可在秤重连杆较低部 位设置固定隔板来附着挥发物。 试样皿(坩埚):试样皿的材质有玻璃、铝、陶瓷、石英、金 属等,应注意试样皿对试样、中间产物和最终产物应是惰性的。 如聚四氟乙烯类试样不能用陶瓷、玻璃和石英类试样皿,因相 互间会形成挥发性碳化物。白金试样皿不适宜作含磷、硫或卤 素的聚合物的试样皿,因白金对该类物质有加氢或脱氢活性 (催化)。 6

石油化工产品质量检测方法

石油化工产品质量检测方法近年来,石油化工行业发展迅猛,石油化工产品质量的稳定性和可靠性对行业的发展和消费者的需求至关重要。

为了确保石油化工产品的质量,采用合适的检测方法对产品进行全面的质量检验是至关重要的。

一、外观检测方法外观检测是确定石油化工产品外观质量的重要手段。

首先,对产品进行外观观察,包括形状、颜色和透明度等方面的检查。

其次,可以利用显微镜等仪器和设备对石油化工产品的微观结构进行观察和分析,以判断产品的结晶度、纯度和杂质含量等。

二、物理性质检测方法物理性质检测是对石油化工产品进行力学、电学、热学等方面性能的测试。

例如,可以通过拉伸试验和弯曲试验等方法对材料的强度、韧性和断裂性能进行评估。

通过导电率测试和电阻率测试等方法对导电材料的电学性能进行测定。

温度、热导率和比热容等热学性质测试也是物理性质检测的重要内容。

三、化学组成检测方法石油化工产品的化学组成对产品的质量和用途具有重要影响。

可以利用红外光谱仪、质谱仪等仪器对产品进行化学成分的定性和定量分析。

同时,还可以采用气相色谱仪和液相色谱仪等仪器对产品中各组分的含量进行测定。

四、热稳定性检测方法热稳定性是石油化工产品保持在高温环境下不发生氧化、分解或结构破坏的能力。

对于高温性能要求较高的产品,如塑料等,可以使用差示扫描量热仪、热失重仪等仪器对产品的热稳定性进行测试。

五、防腐性能检测方法防腐性能是石油化工产品在特定环境条件下防止腐蚀的能力。

对于防腐性能要求较高的产品,可以利用电化学法对产品进行防腐性能测试。

通过测量其阻抗参数等指标,在一定的时间内评估产品的耐腐蚀性能。

六、毒性检测方法石油化工产品的毒性是评估产品是否对人体和环境造成有害影响的重要指标。

可以使用动物实验、细胞培养和毒理学检测等方法对产品的毒性进行评估。

同时,还可以利用气相色谱仪、质谱仪等仪器对产品中存在的毒性物质进行检测和定量。

七、环境污染物检测方法石油化工产品在生产、运输和使用过程中往往伴随着环境污染问题。

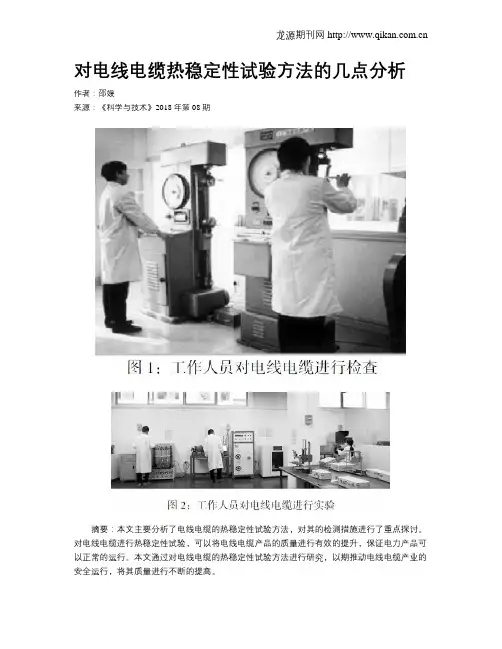

对电线电缆热稳定性试验方法的几点分析

对电线电缆热稳定性试验方法的几点分析作者:邵媛来源:《科学与技术》2018年第08期摘要:本文主要分析了电线电缆的热稳定性试验方法,对其的检测措施进行了重点探讨。

对电线电缆进行热稳定性试验,可以将电线电缆产品的质量进行有效的提升,保证电力产品可以正常的运行。

本文通过对电线电缆的热稳定性试验方法进行研究,以期推动电线电缆产业的安全运行,将其质量进行不断的提高。

关键词:电线电缆;质量;电力产品1对电线电缆热进行稳定性试验的措施1.1对电线电缆的外观、尺寸以及结构进行检测如果想要有效的实现对电线电缆的检测,那么第一步要做的就是全面性的检测电线电缆的额外观、尺寸以及结构,其中包括对结构的检测、外观检测以及尺寸检测。

全面的检测电线电缆的缆芯结构、店面、护层以及绝缘线芯就是对电线电缆进行结构检测,这种检测相对来说时比较全面的,结合了尺寸检测和外观检测,如图1:在对其进行检测的过程当中,不仅将电线电缆的外观进行了有效的保证,而且还检测了电线电缆的尺寸,将其尺寸和相关的标准作比较,保证电线电缆的尺寸符合相关的标准。

在检查电线电缆质量高低的检查判断当中,外观检测是最直观的一种检查方式,可以将电线电缆的外在表现作为检查的依据,对电线电缆进行综合的评判,对电线电缆的外观进行检查,就可以将很多有问题的电线电缆检查出来,这种方式非常简单又很直观,如果其中有电线电缆出现问题,那么就基本上可以判定该产品存在一定的质量问题。

在对电线电缆的外观进行检测的过程当中,还要检测电线电缆表面的光滑度以及整洁度,要检查电线电缆的表面是否存在油污或者斑点等现象,对其腐蚀程度进行检查,看其是否符合相关的规定标准。

在对电线电缆的尺寸进行检测的而过程当中,一般对日常生活当中使用的电线电缆要求并不是很高,但是针对一些高压交联电线电缆的要求就会相对比较高一些,会对其尺寸、密度以及外径等相关信息都进行检测,还要检测绝缘层的厚度以及线径直径等,相对来说比较严格。

聚合物的热重分析(TGA)

实验7 聚合物的热重分析(TGA)热重分析(TGA)是以恒定速度加热试样,同时连续地测定试样失重的一种动态方法。

此外,也可在恒定温度下,将失重作为时间的函数进行测定。

应用TGA可以研究各种气氛下高聚物的热稳定性和热分解作用,测定水分、挥发物和残渣,增塑剂的挥发性,水解和吸湿性,吸附和解吸,气化速度和气化热;升华速度和升华热,氧化降解,缩聚高聚物的固化程度,有填料的高聚物或掺和物的组成,它还可以研究固相反应。

因为高聚物的热谱图具有一定的特征性,它也可作为鉴定之用。

1. 实验目的(1)了解热重分析法在高分子领域的应用。

(2)掌握热重分析仪的工作原理及其操作方法,学会用热重分析法测定聚合物的热分解温度Td。

2. 实验原理热重分析法(thermogravimetric analysis,TGA)是在程序控温下,测量物质的质量与温度关系的一种技术。

现代热重分析仪一般由4部分组成,分别是电子天平、加热炉、程序控温系统和数据处理系统(微计算机)。

通常,TGA谱图是由试样的质量残余率Y(%)对温度T的曲线(称为热重曲线,TG)和/或试样的质量残余率Y(%)随时间的变化率dY/dt(%/min)对温度T的曲线(称为微商热重法,DTG)组成,见图2-40。

温度/℃图2-40 TGA谱图开始时,由于试样残余小分子物质的热解吸,试样有少量的质量损失,损失率为(100-Y1)%;经过一段时间的加热后,温度升至T1,试样开始出现大量的质量损失,直至T2,损失率达(Y1-Y2)%;在T2到T3阶段,试样存在着其他的稳定相;然后,随着温度的继续升高,试样再进一步分解。

图2-40中T1称为分解温度,有时取C点的切线与AB延长线相交处的温度T1′作为分解温度,后者数值偏高。

TGA在高分子科学中有着广泛的应用。

例如,高分子材料热稳定性的评定,共聚物和共混物的分析,材料中添加剂和挥发物的分析,水分(含湿量)的测定,材料氧化诱导期的测定,固化过程分析以及使用寿命的预测等。

塑胶类原材料检验要求及检验方法

塑胶类原材料检验要求及检验方法塑胶材料是一种常见的工程和消费品材料,广泛应用于各个领域。

为了确保塑胶制品的质量和安全性,需要对塑胶类原材料进行检验。

本文将介绍塑胶类原材料的检验要求及检验方法。

一、塑胶类原材料的检验要求:1.外观检验:检查原材料的外观质量,包括颜色、纹理、气泡等,确保外观无明显缺陷。

2.物理性能检验:检验原材料的物理性能,包括密度、硬度、强度、伸长率等。

这些参数反映了原材料的力学性能,对于不同的塑胶制品有不同的要求。

3.化学成分检验:检验原材料的化学成分,确保原材料符合规定的化学成分要求。

化学成分通常包括主要的聚合物成分、添加剂等。

4.热性能检验:检验原材料的热性能,包括热变形温度、热稳定性、燃烧性等。

这些参数与原材料在高温和火灾条件下的表现相关。

5.毒性检验:检验原材料的毒性,确保原材料不存在对人体有害的物质,以保证制成的制品对人体无害。

6.密度检验:检验原材料的密度,确保原材料的密度在一定范围内,以保证塑胶制品的质量。

二、塑胶类原材料的检验方法:1.外观检验:直接观察原材料的外观,检查是否有颜色不均、纹理不清晰、气泡、裂纹等缺陷。

2.物理性能检验:(1)密度检验:采用比重计或质量与体积法测量原材料的密度。

(2)硬度检验:采用硬度计测量原材料的硬度,常用的方法有巴氏硬度法、洛氏硬度法等。

(3)强度检验:采用拉伸试验机对原材料进行拉伸试验,测量最大拉断力和伸长率等参数。

3.化学成分检验:采用化学分析技术对原材料进行化学成分分析,常用的方法有红外光谱分析、质谱分析、核磁共振分析等。

4.热性能检验:(1)热变形温度检验:采用热变形温度试验仪对原材料进行热变形温度测试。

(2)热稳定性检验:采用热重分析法对原材料的热稳定性进行分析。

(3)燃烧性检验:使用燃烧试验仪对原材料进行燃烧性能测试,评估其燃烧性能及烟雾产生等参数。

5.毒性检验:采用活体实验或化学分析方法对原材料进行毒性测试,确保原材料的毒性符合相关标准。

最新高分子研究方法-热分析(TG、TMA、DSC等)介绍

Temperature/ C

PBT53.8%,PTFE12.3%,热分解灰份3.8%,剩余物为玻纤 高分子研究方法-热分析(TG、TMA、 DSC等)介绍

TG/%

DTG/%/min

2

100

TG

–21.6%

0

80 DTG

60

257.27C

–28.9% 467.3C

-2 –96.8% 734.3C total -4

DSC等)介绍

TG/% 100

80

TG DTG

60

40

20

0 200 300

N2/O2 600C

DTG/%/min 10

0

–98.1%

630.6C

-10

-20

-30

-40

-50

497.3C

–1.9%

-60

-70 400 500 600 700 800

Temperature/ C

碳黑填充聚乙烯,20 K/min,PE 98.1%,Carbon-black 1.9%。 高分子研究方法-热分析(TG、TMA、 DSC等)介绍

热分析 (Thermal Analysis)

1. 概述 2. 热重分析 (TG) 3. 热机械分析 (TMA) 4. 示差扫描量热法 (DSC) 5. 动态力学分析 (DMTA) 6. 介电分析 (DETA)

高分子研究方法-热分析(TG、TMA、 DSC等)介绍

第一章 热分析技术概述

一、什么是热分析 热分析的本质是温度分析。物质经历温度变化的同时,必

Temperature/ C

丁苯橡胶,10K/min

高分子研究方法-热分析(TG、TMA、

DSC等)介绍

用DSC法评价不溶性硫磺的热稳定性

稳 定值 不 能反 映其 真 实水 平 , 因为在 此 温度 下

不 溶性 硫磺 基 本 上转 化成 可溶 性 硫磺 , 对 应 相 的热稳 定值 在 理论 上 会很 低 , 实 际上 由于 在 而 实 验过程 中会 产 生结 块 、 疤等 现 象 , 过 滤 、 结 在 洗 涤环 节 中未 能被 清 洗掉 , 接影 响 了测 试 结 直 果 ; 次 , 用化学 法表 征热稳定 性 的数 据 比较 其 采

接 近 , 以区分 , 难 给研发人 员选择 不溶性 硫磺 品 种带来 了困难 ; 三 , 第 采用 烘箱 控 制 试 验温 度 ,

温差 波动大 , 对试 验结果影 响显著 。综上 所述 ,

中从 5 ℃ 开始加 热到某 一温度 点 t恒温 m r n 0 , i a

后继续 加热 到 2 0C, yc/ i 0  ̄ 以  ̄ r n的扫描 速 度 , a

新 方法 的文献 报道 。而化学分 析法 在评价 不溶 性 硫磺 的热 稳定 性方 面存 在 着 以下 不 足之 处 :

首 先 ,采用 化学 法 表征 ( 2 ℃ X1 n 的 热 10 5mi)

溶性 硫磺 I一 s系列 、SH - I- D 系列 样 品。

1 2 方 法 .

1 2 1 差示 扫描 量热仪 ( S 法 .. D C)

中 图分 类 号 : Q 3 0 7 2 T 3 . ’ 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :6 l 2 2 2 1 ) 4 0 3 4 1 7 - 3 ( 0 0 O -o 6 8

本 文研究 旨在 开 发 一种 快速 且 准 确 的 D C技 S

0 前 言

随着 全 钢 子午 线轮 胎技 术 的普 及 , 以高含 量、 高抗 热性 和 高分 散性 为 主要 特 征 的不溶 性

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物质热稳定性的热分析

试验方法

Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

物质热稳定性的热分析试验方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用差热分析仪和(或)差示扫描量热计评价物质热稳定性的热

分析方法所用的试样和参比物、试验步骤和安全事项等一般要求。

本标准适用于在惰性或反应性气氛中、在-50~1000℃的温度范围内有焓变

的固体、液体和浆状物质热稳定性的评价。

2 术语

物质热稳定性

在规定的环境下,物质受热(氧化)分解而引起的放热或着火的敏感程度。

焓变

物质在受热情况下发生吸热或放热的任何变化。

焓变温度

物质焓变过程中的温度。

3 方法原理

本方法是用差热分析仪或差示扫描量热计测量物质的焓变温度(包括起始温度、外推起始温度和峰温)并以此来评价物质的热稳定性。

4 仪器和材料

仪器

差热分析仪(DTA)或差示扫描量热计(DSC):程序升温速率在2~30℃/min 范围内,控温精度为±2℃,温差或功率差的大小在记录仪上能达到40%~95% 的满刻度偏离。

样品容器

坩埚:铝坩埚、铜坩埚、铂坩埚、石墨坩埚等,应不与试样和参比物起反应。

气源

空气、氮气等,纯度应达到工业用气体纯度。

冷却装置

冷却装置的冷却温度应能达到-50℃。

参比物

在试验温度范围内不发生焓变。

典型的参比物有煅烧的氧化铝、玻璃珠、硅

油或空容器等。

在干燥器中储存。

5 试样

取样

对于液体或浆状试样,混匀后取样即可;对于固体试样,粉碎后用圆锥四分

法取样。

试样量

试样量由被测试样的数量、需要稀释的程度、Y 轴量程、焓变大小以及升温

速率等因素来决定,一般为1~5mg,最大用量不超过50mg。

如果试样有突然释放大量潜能的可能性,应适当减少试样量。

6 试验步骤

仪器温度校准按附录A 进行,校准温度精度应在±2℃范围内。

将试样和参比物分别放入各自的样品容器中,并使之与样品容器有良好的

热接触(对于液体试样,最好加入试样重量20%的惰性材料,如氧化铝等)。

将装有试样和参比物的样品容器一起放入仪器的加热装置内,并使之与热传感元件紧密接触。

接通气源,并将气体流量控制在10~50mL/min 的范围内(如果在静止状态下进行测量,则不需要通气)。

根据所用试样的性质来确定试验温度范围。

按条的要求调整Y 轴量程。

启动升温控制器,控制升温速率在10~30℃/min 的范围内,记录温差△T (或功率差d H/d t)与温度T 的关系曲线,即DTA 曲线(或DSC 曲线)(如图1a、1b)。

如果以10~30℃/min 的升温速率进行测量而不能将峰分辨开时(如图2a、

2b),可以采用低于10℃/min 的升温速率。

a. 典型的DTA 放热曲线

b. 典型的DSC 放热曲线

图1

a.熔融吸热后紧跟分解

b.熔融吸热后紧跟分解

放热的DTA 曲线放热的DSC 曲线

图2

7 结果

取三次焓变温度测定结果的平均值作为试验结果,三次测得结果之间的差

值应在±5℃范围内。

试验报告见附录B。

8 安全事项

用本标准规定的试验方法进行测量时,若不了解被测物质的潜在危险性,在

取样和测量时一定要小心谨慎。

如果需要用研磨的方法粉碎试样,应将被测物质视为危险品,并按化学危险品安全操作规程进行操作。

附录A

差示扫描量热计和差热分析仪的温度校准方法

(补充件)

A1 仪器校准

用表A1 所列物质(纯度大于%)的相转变温度进行仪器校准。

表A1 校准物质的相转变温度

相转变温校准物质度

℃K

汞

水

二苯醚

苯甲酸

铟

锡

铋

铅

锌

锑

铝

银

-

A2 试验步骤

两点校准法

在表A1 中选取两种校准物质。

其中,一种物质的相转变温度比被测试样

的起始放热温度低,另一种物质的相转变温度比被测试样的终止放热温度高,而

且要尽可能接近这两个温度。

测量各校准物质的表观相转变温度。

将重量为5~15mg 的校准物质和参比物分别放入样品容器中。

把样品容器放入仪器的加热装置内,用流量为10~50mL/min 的氮气

或其他惰性气体冲洗测量装置,直到测量结束。

按条的要求,调整Y 轴量程。

以10℃/min 的升温速率加热校准物质和参比物,使校准物质通过相转

变温度,直至基线重新确立。

也可以用其他升温速率,但必须与测量试样时的条件相同。

由得到的DTA 曲线或DSC 曲线测量出表观相转变温度(T e、T p)(如

图A1、A2)。

图A1 校准物质相转变的DTA 曲线图A2 校准物质相转变的DSC 曲线

差示扫描量热计或试样与温感元件分开的差热分析仪用T e 作为表观相转变

温度;试样与温感元件紧密接触的某些差热分析仪,用T p 作为表观相转变温度。

按计算实际相转变温度。

一点校准法

如果已按测出了表观相转变温度,并按计算出斜率值(S),

若S 值与的差值在±的范围内(试验温度与校正温度相差100℃时),

则用一点校准法。

从表A1 中选取一种校准物质,使其相转变温度尽量处在被测试样的放

热峰内。

按至的步骤测出校准物质的表观相转变温度。

按计算实际相转变温度。

A3 计算

假设表观相转变温度(TO)与实际相转变温度(T)之间存在线性关系,那么它们之间存在下面的关系:

T=(TO×S)+I (A1)

式中:S-斜率(标准值为);

I-截距。

这两个参数均由计算得出。

两点校准法

用表A1 中的校准物质相转变温度和实际测量的表观相转变温度,通过

式(A2)和式(A3)计算S 和I。

S=(TS1-TS2)/(TO1-TO2)(A2)

I=[(TO1×TS2)-(TS1×TO2)]/(TO1-TO2(A3)

式中:TS1-取自表A1 中的1 号校准物质的相转变温度;

TS2-取自表A1 中的2 号校准物质的相转变温度;

TO1-A2 步骤中测出的1 号校准物质的表观相转变温度;

TO2-A2 步骤中测出的2 号校准物质的表观相转变温度。

S 要计算到四位有效数字,I 要精确到℃。

一点校准法

如果用两点校准法测出的斜率值(S)与标准值之差在±的范围

内,那么就用一点校准法,只测出截距。

I=TS1-TO1 (A4)

利用测出的斜率值(S)和截距(I),通过式(A1)计算出被测试样的实

际焓变温度。

附录B

物质热稳定性的热分析试验报告

(参考件)

B1 试验委托单位名称。

B2 试验单位名称和试验负责人。

B3 送样日期和试验日期

B4 试样和参比物的名称、组成、分子式、重量、状态和纯度等。

B5 仪器型号和样品容器。

B6 气氛的组成和压力、静态或动态、密封程度及动态情况,应注明气体流量。

B7 程序升温速率和试验温度范围。

B8 Y 轴灵敏度和Y 轴量程。

B9 记录DTA 曲线或DSC 曲线的所有过程,注明起始温度、外推起始温度和峰温。

B10 把测定的焓变温度换算成实际的焓变温度。

B11 用实际的焓变温度来评价物质的热稳定性。

附加说明:

本标准由中华人民共和国公安部提出,由全国消防标准化技术委员会归口。

本标准由公安部天津消防科学研究所负责起草。

本标准主要负责人李子葆、张桂芳、姚萍。