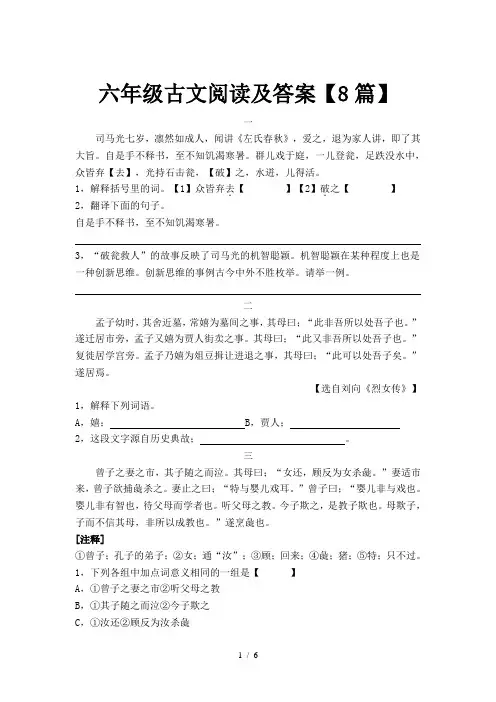

六年级古文阅读及答案(8篇)

版六年级古文阅读及答案8篇

课外文言文阅读一司马光七岁,成年后威风凛冽。

当他听闻左宗棠的《春秋》,他很喜爱,退休了给他的家人一般用途。

我不由得又饿又渴。

一群当孩子们在院子里嬉戏时,一个孩子爬上瓮落下掉进水里,全部的人都扔掉了(走开),不过拿着石头去砸瓮,(打破)它,水爆裂,孩子们获得生活。

1解说括号里的单词。

(1)都被扔掉了翻译以下句子。

我不由得又饿又渴。

三。

“破瓮救人”的故事反应了司马光的智慧和智慧。

在某种程度上,聪慧也是一个重要要素问题这是一种创新思想。

有很多这样的例子在任何时候任何国家都有创新思想。

给我个电话例子。

二孟子年青的时候,就在墓前放弃了,常常嬉戏在墓地中。

他母亲说:“这不是我来这儿的原由。

”于是他搬到城郊,孟子为贾仁演奏街道。

他母亲说:“我不在这儿,我儿子也在这儿。

”他搬回了学院。

孟子是为祖斗一郎演奏的进退时,母亲说:“这能够是我的儿子。

”而后他活了下来。

(摘自《刘翔烈士传》)1解说以下单词。

A.习:B.贾仁:2这段话来自历史典故。

三曾子的老婆到达市场时,儿子哭了。

他母亲说“女人还在,顾顾顾盼*为女人。

”合适市场*曾想杀了又杀。

老婆志说:“特和宝贝玩耳朵。

”曾子说:“宝宝和戏剧没相关系。

婴儿不聪慧,他们把父亲母亲当学者对待。

听你的父亲母亲。

今日的欺凌就是教孩子欺凌。

母亲欺诈儿子,其实不是由于这样,孩子们才不相信自己的孩子“妈妈们。

”所以我做饭*[注]曾子:孔子的弟子;二:女:“如”;三。

顾:来吧背;4:猪:*:只。

1以下组中拥有同样含义的组是()答。

曾子妻之城他的儿子和他一同哭,此刻他欺诈了他(C.)*你不可以自杀。

用圆点解说这个词。

二()老婆的结束()()*)1.. 2 ..三。

把以下句子译成现代汉语。

婴儿不聪慧,他们对待父亲母亲,学者聆听给他们的父亲母亲。

4读完这个故事,你以为曾子有必需杀死*?为何?给我举个你生活的例子简单回答。

四在宋朝,地里有耕作的植物,兔子碰触植物,折断脖子而死。

由于其开释的雷和寿珠,吉富兔。

人教部编版六年级语文上册小古文阅读专项训练含答案

人教部编版六年级语文上册小古文阅读专项训练时间:40分钟满分:100分一、阅读小古文,完成练习。

(14分)草书大王张丞相好书而不工。

当时流辈①皆讥笑之。

丞相自若②也。

一日得句③,索笔疾书,满纸龙蛇飞动。

使侄录之。

当波险处④,侄罔然而止。

执所书问曰:“此何字也?”丞相熟视久之,亦不自识。

诟⑤其侄曰:“汝胡不早问,致余忘之。

”【注释】①流辈:人们。

②自若:保持自己原来的样子,不变常态。

③得句:得到佳句。

④波险处:书法中用笔波折难测的地方。

⑤诟:责骂。

1. 联系上下文,理解下面加点字的意思。

(4分)(1)当时流辈皆讥笑之.。

()(2)当波险处,侄罔然而止.。

() 2. 理解下列句子的意思,并写下来。

(6分)(1)此何字也?_______________________________________________(2)丞相熟视久之,亦不自识。

_________________________________3. 文中的张丞相带给你怎样的思考?请从其中一个角度,结合文中的内容,说明自己的观点。

(4分)______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 二、阅读小古文,完成练习。

(14分)咏雪谢太傅寒雪日内集①,与儿女讲论文义。

俄而雪骤②,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿③曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因④风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女⑤,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语》) 【注释】①集:聚,会和。

②骤:急,紧。

③胡儿:谢朗小字。

谢朗,字长度,谢安次兄谢据的长子。

④因:趁,乘。

⑤无奕女:指谢道韫,东晋有名的才女,以聪明有才著称。

1. 用“/”给下面的句子划分朗读停顿。

(画两处)(4分)谢太傅寒雪日内集2. 联系上下文,写出下面两句话的意思。

小学六年级古文阅读理解题及答案

小学六年级古文阅读理解题及答案古文阅读是语文学习的重要组成部分,能够帮助学生更好地理解和运用古代文化遗产。

下面是一些适合小学六年级学生的古文阅读理解题目和答案,希望能够帮助同学们更好地掌握古文阅读技巧。

题目一:阅读下面的《相思》,然后回答问题。

相思红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。

1.《相思》是哪位古代诗人的作品?2.诗中的“红豆”指的是什么?3.通过什么词可以表达“相思”之情?答案一:1.《相思》是王之涣的作品。

2.诗中的“红豆”指的是南国的红豆树。

3.通过“红豆生南国”和“此物最相思”等词可以表达“相思”之情。

题目二:阅读下面的《观沧海》,然后回答问题。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

1.《观沧海》是哪位古代诗人的作品?2.通过哪些描写可以感受到大海的广阔和气势磅礴?3.诗人在最后一句话中表达了什么情感?答案二:1.《观沧海》是文天祥的作品。

2.通过“水何澹澹”、“山岛竦峙”、“洪波涌起”等描写可以感受到大海的广阔和气势磅礴。

3.诗人在最后一句话中表达了对壮丽的自然景色的羡慕和向往之情。

题目三:阅读下面的《静夜思》,然后回答问题。

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

1.《静夜思》是哪位古代诗人的作品?2.通过哪些描写可以感受到静谧的夜晚和思乡之情?答案三:1.《静夜思》是李白的作品。

2.通过“床前明月光”、“举头望明月”和“低头思故乡”等描写可以感受到静谧的夜晚和思乡之情。

通过以上的古文阅读理解题目,同学们可以增加对古代文化的了解,提高古文阅读能力。

希望同学们能够持续努力,掌握古文阅读的技巧,提升语文素养。

六年级课外古文阅读训练(共8篇)

六年级课外古文阅读训练(共8篇)六年级课外古文阅读训练 (共8篇)篇一:古诗赏析题目:登鹳雀楼这篇课外阅读主要讲述了登鹳雀楼的景色和情感。

作者通过描绘楼高览绮罗,辽阔美景,以及远处的越州湖泊景色,表达了自己的豪情壮志和对故乡的思念之情。

篇二:古文翻译题目:观书有感这篇课外阅读讲述了作者在阅读书籍时的心情感受以及对读书的认识。

作者认为读书可以开阔心胸,提高自己的修养,并引用了圣贤的名言来支持自己的观点。

篇三:古文填空题目:茶馆的友人这篇课外阅读是一个古文填空的练,通过填写正确的词语来完善一段古文的故事情节。

故事讲述了主人公在茶馆中结识的几位特别的朋友,他们聊天、喝茶、谈笑风生。

篇四:古诗默写题目:静夜思这篇课外阅读是一个古诗默写的训练,要求学生默写出《静夜思》这首著名的古诗。

《静夜思》以简洁清新的语言描绘了诗人在夜晚对故乡的思念之情,表达了对家乡的眷念和思念。

篇五:古文改错题目:过桥的故事这篇课外阅读是一个古文改错的练,要求学生找出并改正每段古文中的错误。

故事讲述了主人公在桥上遇到的一对兄妹,他们一起跳河游泳并发生了一系列有趣的事情。

篇六:古文问答题目:小桥流水人家这篇课外阅读是一个古文问答的形式,要求学生阅读一段古文并回答相应的问题。

古文讲述了一幅田园风光的场景,描绘了小桥流水、人家田园的美好景象。

篇七:古文排序题目:四时之景这篇课外阅读要求学生按照季节的顺序将一组描写景色的句子进行排序。

通过学生对季节变化和景色描述的理解,培养学生的观察力和古文阅读能力。

篇八:古文连词成篇题目:初夏的早晨这篇课外阅读要求学生根据提供的一组句子连词成篇,描写初夏的早晨景色和自然气息。

学生需要根据句子的先后顺序和逻辑关系,组织语言表达自己对初夏的感受和观察。

以上八篇课外古文阅读训练旨在提高学生的古文阅读能力、理解能力以及写作能力。

希望同学们通过这些训练,能够更好地欣赏和理解古代文化,并培养对古文的兴趣和热爱。

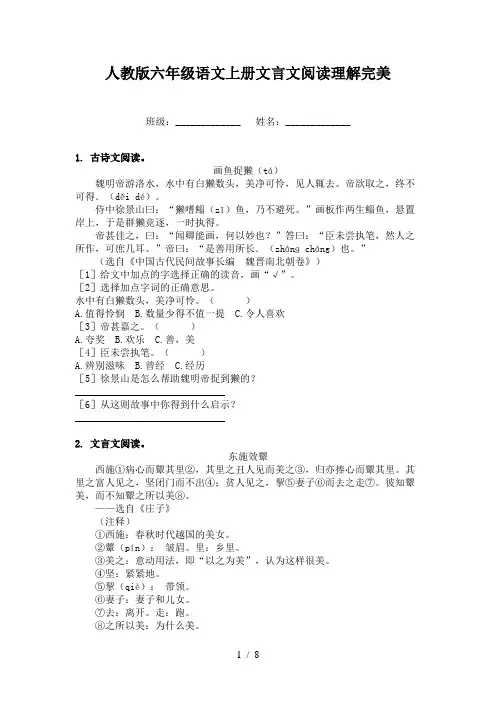

人教版六年级语文上册文言文阅读理解完美

人教版六年级语文上册文言文阅读理解完美班级:_____________ 姓名:_____________1. 古诗文阅读。

画鱼捉獭(tá)魏明帝游洛水,水中有白獭数头,美净可怜,见人辄去。

帝欲取之,终不可得.(děi dé)。

侍中徐景山曰:“獭嗜鲻(zī)鱼,乃不避死。

”画板作两生鲻鱼,悬置岸上,于是群獭竞逐,一时执得。

帝甚佳之,曰:“闻卿能画,何以妙也?”答曰:“臣未尝执笔,然人之所作,可庶几耳。

”帝曰:“是善用所长.(zhánɡ cháng)也。

”(选自《中国古代民间故事长编魏晋南北朝卷》)[1]给文中加点的字选择正确的读音,画“√”。

[2]选择加点字词的正确意思。

水中有白獭数头,美净可怜。

()A.值得怜悯B.数量少得不值一提C.令人喜欢[3]帝甚嘉之。

()A.夸奖B.欢乐C.善,美[4]臣未尝执笔。

()A.辨别滋味B.曾经C.经历[5]徐景山是怎么帮助魏明帝捉到獭的?______________________________[6]从这则故事中你得到什么启示?______________________________2. 文言文阅读。

东施效颦西施①病心而颦其里②,其里之丑人见而美之③,归亦捧心而颦其里。

其里之富人见之,坚闭门而不出④;贫人见之,挈⑤妻子⑥而去之走⑦。

彼知颦美,而不知颦之所以美⑧。

——选自《庄子》(注释)①西施:春秋时代越国的美女。

②顰(pín):皱眉。

里:乡里。

③美之:意动用法,即“以之为美”,认为这样很美。

④坚:紧紧地。

⑤挈(qiè):带领。

⑥妻子:妻子和儿女。

⑦去:离开。

走:跑。

⑧之所以美:为什么美。

[1]解释下列句中加点的字。

(1)其里之丑人见而美之美:_______(2)坚闭门而不出坚:_______(3)挈妻子而去之走妻子:_______ 走:_______[2]下列句子中“之”的用法和意思与例句相同的一项是()例句:其里之富人见之。

六年级古文阅读及答案(8篇)

六年级古文阅读及答案【8篇】一司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃【去】,光持石击瓮,【破】之,水迸,儿得活。

1,解释括号里的词。

【1】众皆弃去.【】【2】破.之【】2,翻译下面的句子。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

3,“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。

机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。

创新思维的事例古今中外不胜枚举。

请举一例。

二孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰;“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事。

其母曰;“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰;“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

【选自刘向《烈女传》】1,解释下列词语。

A,嬉;B,贾人;2,这段文字源自历史典故;。

三曾子之妻之市,其子随之而泣。

其母曰;“女还,顾反为女杀彘。

”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。

妻止之曰;“特与婴儿戏耳。

”曾子曰;“婴儿非与戏也。

婴儿非有智也,待父母而学者也。

听父母之教。

今子欺之,是教子欺也。

母欺子,子而不信其母,非所以成教也。

”遂烹彘也。

[注释]①曾子;孔子的弟子;②女;通“汝”;③顾;回来;④彘;猪;⑤特;只不过。

1,下列各组中加点词意义相同的一组是【】A,①曾子之妻之市②听父母之教B,①其子随之而泣②今子欺之C,①汝还②顾反为汝杀彘2,解释加点的词。

【1】妻止.之止.【】【2】遂.烹彘也遂.【】3,将下面的句子译为现代汉语。

婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。

4,读了这个故事后,你认为曾子有必要杀彘吗?为什么?请举一个你生活中的实例作简答。

四宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

1,解释下列文句中加点词的词义。

①兔走.触株走.【】②因释.其耒而守株释.【】③而身.为宋国笑身.【】④冀.复得兔冀.【】2,找出文中的议论句,并翻译这个句子。

部编版小学语文六年级下册古文阅读练习试题及答案

六年级语文古文阅读练习一一、阅读下面的文言文,完成练习。

(14分)桃园结义玄德迷以己志告之,云长大喜。

同到张飞庄上,共议大事。

飞曰:“吾庄后有一桃园,花开正盛;明日当于园中祭告天地,我三人结为兄弟,协力同心,然后可图大事。

”玄德、云长齐声应曰:“如此甚好。

”次日,于桃园中,备下乌牛白马祭礼等项,三人焚香再拜而说誓曰:“念刘备、关羽、张飞,虽然异姓,既结为兄弟,则同心协力,就困扶危;上报国家,下安黎庶。

不求同年同月同日生,只愿同年同月同日死。

皇天后土,实鉴此心,背义忘恩,天人共戮!”誓毕,拜刘备为兄,关羽次之,张飞为弟。

1.根据意思写文中词语。

(2分)共同合作,互相帮助。

( )背叛道理,忘记别人的恩情。

( )2.写出下面句子的意思。

(4分)(1)玄德、云长齐声应曰:“如此甚好。

”(2)上报国家,下安黎底。

3.文章主要写的是( )、( )和( )(人物)在( ) (地点)结义的故事,其中( ) (人物)最大。

这篇文章选自名著《》。

(6分)4.该名著中还有哪些小故事呢?请再写两则。

(2分)二、阅读下面的文言文,完成练习。

(16分)薛谭学讴(ōu)薛详学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,迷辞归。

秦青弗止。

饯于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遇行云”。

薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

(《列子·汤问》) 【注释】①讴:唱歌。

②穷:穷尽。

③弗:不。

④饯:以酒食送行。

⑤衢:大路。

⑥抚节:敲起拍板。

抚:拍打。

节:一种古代乐器。

⑦响遏行云:歌声拦住了飘动的云。

遏:阻止。

⑧谢:认错,道歉。

1.“自谓尽之”的“谓”的意思是( );“薛谭乃谢求反”的“反”的意思是( )(4分)2.“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”这句话的意思是:这里运用的修辞手法,写出了(6分)3.薛谭“辞归”是因为“求反”是因为 (4分)4.这篇文章向我们阐述了一个深刻的道理,下列各项中描述正确的一项是()2分)A.学无止境,不可骄傲自满。

B.不耻下问,要虚心向所有人学习。

六年级文言文阅读练习题(含答案)

小升初文言文阅读练习题(含答案)二、小学四篇课内文言文复习(一)吴人孙山,滑稽才子也。

赴举他郡,乡人托以子偕往。

乡人子失意,山缀榜末,先归乡人问其子得失,山曰:“解元①尽处是孙山,贤郎更在孙山外。

”【注】①解元:我国古代科举制度所规定的举人第一名。

而孙山所说的“解元”,泛指一般考取的举人。

1.下列句中加点字词解释不正确的一项是( )(2分)A.吴人孙山,滑稽..才子也(语言、动作很搞笑)B.乡人托以子偕.往(一起,一同)C.乡人子失意,山缀榜末,先归.(回家)D.解元尽.处是孙山(尽头)2这次考试落榜的人是( )(2分)A.乡人子B.孙山3从选文看,孙山是个( )的人。

(2分)A.满腹经纶B.能说会道C自私自和 D.不通人情4.这个故事可以用一个成语形容,就是(2分)吴地(今苏州一带)有一人叫孙山,是个能言善辩的才子。

孙山去别的城参加科举,同乡人托孙山带他儿子一同前往。

同乡人的儿子未被录取,孙山的名字虽然被列在榜文的倒数第一名,但仍然是榜上有名,孙山先回到故乡。

同乡便来问他儿子有没有考取,孙山说:“中举人的名单上最后一名是孙山,您的儿子排在我后面呢。

”(一)杨氏之子梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

”1.写出下列带点字的读音,并填空。

孔君平诣.其父(),“诣”的意思是;为.设果(),是为设果;儿应.()声答曰.()。

2.“惠”通假字是(),“甚聪惠”是说杨氏子非常聪明,从文中“”这一句话可以看出。

3.杨氏子的回答非常巧妙,妙在:在明白孔君平在姓上做文章后,采用否定的方式,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“杨梅不是我家果”的意思,使孔君平无言以对。

在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,非常聪明。

孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,于是便叫杨氏子出来。

杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅。

六年级文言文阅读专项训练20篇(含答案)

52.下列加点字的意思相同的一组是()

A.孔君平诣其父造诣B.甚聪惠惠顾

C.儿应声答曰答应D.此是君家果君子

53.下列句子停顿正确的一项是()

A.孔指/以示/儿曰:“此/是/君家果。”B.孔指/以示/儿曰:“此是/君家果。”

C.孔/指以示儿/曰:“此是君/家果。”D.孔/指以示儿/曰:“此/是/君家果。”

54.根据课文内容,完成下面填空。

55.杨氏之子的回答妙在哪里?()(多选题)

A.在对方姓氏上做文章,机智应答。

B.用类推的方法否认杨梅是自己家的果子。

C.指出了孔君平的“孔”是孔雀的“孔”。

D.既否定了孔君平的话,又不失应有的礼貌。

阅读短文。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

A.绝句B.绝技C.绝妙D.断绝

44.解释下列加点的词。

(1)方鼓琴而志在太山。( )

(2)少选之间而志在流水。( )

45.伯牙是传说中的善弹琴的人,钟子期是善听音的人。与此典故相关的成语是,这个成语的意思是。

46.短文告诉我们知音就是。

47.小学六年,你一定积累了很多有关朋友之间友情的名言或诗句,马上就要告别朝夕相处的同学,请你写一句送给你即将告别的同学:,。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门,不顾。

①日中:正午时分。②元方:陈太丘长子。③委:丢下,舍去

统编版六年级下册小学毕业复习小古文阅读理解专项训练含答案

统编教材语文六年级下册小学毕业复习小古文阅读理解专项训练班级姓名一、支公好鹤支公①好鹤,住物东②出山③。

有人遗其双鹤,少时翅长欲飞。

支意惜之,乃钱④其翻⑤。

鹤轩翥⑥不复能飞,乃反顾翅,垂头,视之如有懊丧意。

林日:“既有凌霄之姿⑦,何肯为人作耳目近玩?”养令翩成,置使飞去。

[注释]①支公:支遁,字道林,东晋人,年二十五而出家为僧。

他既是名僧,又是名士。

②炎IJ(Shdn)东,判县之东。

③家山,山名,在今绍兴东二百里。

④钱,摧残,伤残。

⑤翩(he),禽鸟类羽毛中的硬管,这里用来指羽毛。

⑥轩翥(zhu),振翅高飞的样子。

⑦姿,通“资”,资质的意思。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)有人遇其双鹤:(2)乃反顾翅:_____________________________________(3)支意,之:_____________________________________(4)少町"长欲飞:2.用现代汉语写出下面句子的意思。

既有凌霄之姿,何肯为人作耳目近玩?3.“支公好鹤”的故事告诉我们一个什么道理?二、义犬救主华隆好弋①(yi)猎。

畜(xu)一犬,号曰"的尾”,每将自随②。

隆后③至江边,被一大蛇围绕周身。

犬遂咋④(ze)蛇死焉,而华隆僵仆无所知矣。

犬彷徨(PGnghuαng)嗥吠(hdofei),往复路间。

家人怪其如此,因随犬往。

隆闷绝⑤委地,载归家,二日乃苏。

隆未苏之间,犬终不食。

自此爱惜,如同于亲戚焉。

[注释]①弋:射。

②将自随:带着它跟随自己。

③后:后来,以后。

④咋:咬。

⑤闷绝:窒,息、O1.解释加点的字。

(1)华隆好弋猎:_____________________________________(2)犬承咋蛇死焉:—(3)二口乃苏:_____________________________________(4)隆闷壶等地:一2.用现代汉语翻译下列句子。

家人怪其如此,因随犬往。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课外文言文阅读精练

一

司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃(去),光持石击瓮,(破)之,水迸,儿得活。

1.解释括号里的词。

(1)众皆弃去.()(2)破.之()

2.翻译下面的句子。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

3.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。

机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。

创新思维的事例古今中外不胜枚举。

请举一例。

二

孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事。

其母曰:“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

(选自刘向《烈女传》)

1.解释下列词语。

A.嬉:

B.贾人:

2.这段文字源自历史典故:。

三

曾子之妻之市,其子随之而泣。

其母曰:“女还,顾反为女杀彘。

”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。

妻止之曰:“特与婴儿戏耳。

”曾子曰:“婴儿非与戏也。

婴儿非有智也,待父母而学者也。

听父母之教。

今子欺之,是教子欺也。

母欺子,子而不信其母,非所以成教也。

”遂烹彘也。

[注释]

①曾子:孔子的弟子;②女:通“汝”;③顾:回来;④彘:猪;⑤特:只不过。

1.下列各组中加点词意义相同的一组是()

A.①曾子之妻之市②听父母之教

B.①其子随之而泣②今子欺之

C.①汝还②顾反为汝杀彘

2.解释加点的词。

(1)妻止.之止.()(2)遂.烹彘也遂.()3.将下面的句子译为现代汉语。

婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。

4.读了这个故事后,你认为曾子有必要杀彘吗?为什么?请举一个你生活中的实例作简答。

四

宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

1.解释下列文句中加点词的词义。

①兔走.触株走.()

②因释.其耒而守株释.()

③而身.为宋国笑身.()

④冀.复得兔冀.()

2.找出文中的议论句,并翻译这个句子。

3.出自这个故事的成语是。

从短文中你得到什么启示?从某一角度简要谈谈。

答:。

五

齐大饥。

黔敖为食于路,以待饿者而食之。

有饿者蒙袂辑屦,贸贸而来。

黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“余惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉。

终不食而死。

1.解释加点词的含义:

①以至于斯.也斯.②从而谢.焉谢.

2.用一句话概括本文的中心(不超过10个字)。

3.这则故事给你最深刻的感受是什么?

答:。

六

叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。

于是天龙闻而下之,窥头于牖(yǒu,窗),施尾于堂。

叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

1.“弃而还走”中“还”的意思是:。

2.翻译文中画线句

子:。

3.这个故事讲的是成语。

4.这个成语的含义

是:。

七

匡衡字稚圭,勤学而无烛。

邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

邑人大姓不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿,主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。

”主人感叹,资给以书,遂成大学。

衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来。

匡说《诗》,解人颐。

”鼎,衡小名也。

邑人畏服之如是,闻者皆解颐欢笑。

1.下列句子中加点的词语解释不正确的一项是()

A.邻舍有烛而不逮不逮:不给他

B.衡乃与其佣作佣作:雇佣劳作

C.而不求偿偿:报偿

D.邑人畏服之如是邑人:同乡

2.文中一个家喻户晓的典故是:

3.本文记述了有关匡衡的几个故事?读后你有什么感受?

八、尹翁归传

尹翁归字子兄,河东平阳人也,徙杜陵,翁归少孤,与季父居。

为狱小吏,晓习文法,喜击剑,人莫能当。

是时大将军霍光秉政,诸霍在平阳,奴客持刀兵入市斗变,吏不能禁,及翁归为市吏,莫敢犯者。

公廉不受馈,百贾畏之。

后去吏居家。

会田延年为河东太守,行县至平阳,悉召故吏五六十人,延年亲临见,令有文者东,有武者西。

阅数十人,次到翁归,独伏不肯起,对曰:“翁归文武兼备,唯所施设。

”功曹以为此吏倨傲不逊,延年曰:“何伤?”遂召上辞问,甚奇其对,除补卒吏,便从归府。

案事发奸,穷竟事情,延年大重之,自以能不及翁归,徙署督邮。

河东二十八县,分为两部,闳孺部汾北,翁归部汾南。

所举应法,得其罪辜,属县长吏虽中伤,莫有怨者。

举廉为缑氏尉,历守郡中,所居治理,迁补都内令,举廉为弘农都尉。

征拜东海太守,过辞廷尉于定国。

定国家在东海,欲属托邑子两人,令后堂待见。

定国与翁归语终日,不敢见其邑子。

既去,定国乃谓邑子曰:“此贤将,汝不任事也,又不可干以私。

”

1、下列句子中加点词语的解释不正确的一项是()

A.奴客持刀兵入市斗变斗变:斗殴闹事。

B.是时大将军霍光秉政秉:执掌。

C.延年曰:“何伤?”伤:伤害。

D.汝不任事也任:胜任。

2、对下列句子中的“其”和“乃”的意义和用法,判断正确的一项是()

①甚奇其对②今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位

③定国乃谓邑子曰④今君乃亡赵走燕

A.①与②相同,③与④不同。

B.①与②不同,③与④相同。

C.①与②不同,③与④不同。

D.①与②相同,③与④相同。

3、从句意关系看,下列分类正确的一项是()

①汝不任事也,/又不可干以私②案事发奸,穷竟事情,/延年大重之

③属县长吏虽中伤/莫有怨者④公廉不受馈,/百贾畏之

A.①②③④B.①②④③

C.①②③④D.①②④③

4、以下句子分编为四组,全都说明尹翁归不畏权贵、秉公执法的一组是()

①及翁归为市吏,莫敢犯者②次到翁归,独伏不肯起

③案事发奸,穷竟事情④属县长吏虽中伤,莫有怨者

⑤征拜东海太守,过辞廷尉于定国

A.①②④B.③④⑤C.②③⑤D.①③④

5、下列叙述不符合原文意思的一项是()

A.尹翁归通晓法令条文,精于击剑,且不畏权贵,不受贿赂,所以他官职虽小,商人们都很怕他。

B.得到太守田延年的赏识器重之后,尹翁归表现出很强的办案能力,按罪量刑,依法办案。

C.尹翁归第二次为官后,仕途通达,由卒史而督邮,而都内令,又升迁为弘农都尉,最终官拜东海太守。

D.尹翁归能取得优异的政绩而青史留名,田延年功不可没。

因为尹翁归虽然倨傲狂妄,但田延年不但没有计较他、苛求他,反而采取了宽容态度,并放手重用他。

6、结合上下文翻译文中两个画线句子。

①属县长吏虽中伤。

译文:

②又不可干以私。

译文:

参考答案

(一)

1.去:离开(2)破:击破

2.从此以后手不离书,以至到了不知饥渴寒暑的地步

3.如:曹冲称象;瓦特留心观察水沸腾发明蒸汽机

(二)

(1)A.嬉:游戏,玩耍B.贾:商人

(2)孟母三迁

(三)

1.C

2.(1)止:阻止(2)遂:于是……就……

3.婴儿还没有辨别是非的能力,有待向父母学习,听从父母的教导

4.(略)言之成理即可

(四)

1.①走:跑②释:放下③身:自己④冀:希望

2.议论句:兔不可复得,而身为宋国笑。

翻译:兔是不可能再得到的,而自己却被宋国人耻笑

3.守株待兔(略)

(五)

1.①斯:这样②谢:道歉

2.有志者不食嗟来之食

3.(略)

(六)

1.转身

2.叶公并非真正喜欢龙,而是喜欢那些像龙而又不是龙的东西。

3.叶公好龙

4.有的人表面喜欢某样事物,却不是发自内心的喜欢

(七)

1.A

2.凿壁偷光

3.三个故事:凿壁偷光、佣作求书、说《诗》感受:(略)

八、

1、C(这里的“伤”是妨碍的意思)

2、C(①中的“其”,代词,他的;②中的“其,代词”,指“我”;③中的“乃”,副词,就;④中的“乃”副词,竟然,

3、B(①句并列关系,②句④句是因果关系,③句是转折关系)

4、D(②反映尹翁归直爽的性格和书生气,⑤写尹翁归官拜太守去向廷尉于定国辞行,与表现他的不畏权贵、秉公执法无关)

5、D(“独伏不肯起”这一细节表现了尹翁归的直爽性格和书生气,而不是倨傲狂妄)(6)①所属各县的官吏被人检举而受到查办。

②(我)又不能以私情来求他。

.。