网络与新媒体本科人才培养方案

网络与新媒体专业人才培养方案

网络与新媒体专业人才培养案专业代码:050306T 专业类别:新闻传播学 标准学制:4年所属学院:文学与传媒学院 案制订人:裘新江、卢晓辉、国杰 案审核人:辉、专业培养目标本专业以“宽口径、融合性、应用型”为导向,以“一专多通、以通结群 ;产教融合、校企合作”为主要路径,采取校企合作3+1培养模式,培养德、智、体、美全面发展,基础实、能力强、素质高,富有社会责任感,适应当代社会各行业数字信息化、移动互联融媒化和产业化发展需要, 掌握新闻传播基础理论和网络与新媒体基本应用技能,通晓网络与新媒体传播政策和法规,具备全媒体融合信息化素养与创新创业能力,能够从事新媒体信息采编、 策划与传播、新媒体经营与管理等工作的应用型复合型高级专门人才。

毕业生可在新闻及新数字媒体、广告策划公司、门户、通信公司、网络公司等企事业单位从事 与网络相关的编辑、记者、网管、产品经理、广告策划、宣传助理、文产创意等工作。

二、培养规格要求本专业学生主要学习新闻传播学的基本理论和基本知识,接受网络与新数字媒体的基本训练, 具备从事网络编辑记者、网络管理、网络产品助理等相关职业所需要的基本素养和基本能力,能够 主动适应社会和经济发展需要,并富有创新精神。

1 •热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,掌握马列主义、思想、理论和“三个代表”重要思 想;坚持科学发展观,具有正确的世界观、人生观和价值观。

2•具备马克思主义新闻观,掌握网络传播学的基础理论,具有网络传播采访、写作、编辑、 评论、摄影、宣传策划与管理等专业技能。

3•了解我国新闻工作的针、政策和法规;了解新媒体学科前沿的发展动态;掌握计算机的基 本技能,熟练运用现代网络传播技术;掌握一门外语。

4. 具有调查研究的能力;具有适应社会的能力、获取知识的能力、分析问题和解决问题的能 力以及与人合作共事的能力;具有科学、合理的知识结构;具有实事、勇于创新的科学态度。

5•具备良好的思想道德素质,包括政治思想素质、道德品质、法治意识、社会责任感等;具 有健康的体魄、健全的人格和良好的心理素质,达到规定的大学生体质健康测试标准。

网络与新媒体专业人才培养方案计划

网络与新媒体专业人才培养方案专业代码:050306T 学科门类:文学专业类别:新闻传播学授予学位:文学学士标准学制:4年适用年级:xx级所属学院:文学与传媒学院专业负责人:裘新江方案制订人:裘新江、卢晓辉、王国杰方案审核人:孔刘辉一、专业培养目标本专业以“宽口径、融合性、应用型”为导向,以“一专多通、以通结群;产教融合、校企合作”为主要路径,采取校企合作3+1培养模式,培养德、智、体、美全面发展,基础实、能力强、素质高,富有社会责任感,适应当代社会各行业数字信息化、移动互联融媒化和产业化发展需要,掌握新闻传播基础理论和网络与新媒体基本应用技能,通晓网络与新媒体传播政策和法规,具备全媒体融合信息化素养与创新创业能力,能够从事新媒体信息采编、策划与传播、新媒体经营与管理等工作的应用型复合型高级专门人才。

毕业生可在新闻及新数字媒体、广告策划公司、门户网站、通信公司、网络公司等企事业单位从事与网络相关的编辑、记者、网管、产品经理、广告策划、宣传助理、文产创意等工作。

二、培养规格要求本专业学生主要学习新闻传播学的基本理论和基本知识,接受网络与新数字媒体的基本训练,具备从事网络编辑记者、网络管理、网络产品助理等相关职业所需要的基本素养和基本能力,能够主动适应社会和经济发展需要,并富有创新精神。

1.热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;坚持科学发展观,具有正确的世界观、人生观和价值观。

2.具备马克思主义新闻观,掌握网络传播学的基础理论,具有网络传播采访、写作、编辑、评论、摄影、宣传策划与管理等专业技能。

3.了解我国新闻工作的方针、政策和法规;了解新媒体学科前沿的发展动态;掌握计算机的基本技能,熟练运用现代网络传播技术;掌握一门外语。

4.具有调查研究的能力;具有适应社会的能力、获取知识的能力、分析问题和解决问题的能力以及与人合作共事的能力;具有科学、合理的知识结构;具有实事求是、勇于创新的科学态度。

网络与新媒体专业本科人培方案

新闻传播学院网络与新媒体专业本科人才培养方案学院简介我院前身是1994年成立的文学院新闻系,1995年开始本科招生。

新闻传播学院成立于2013年6月。

目前拥有新闻学、广播电视新闻学、网络新媒体和播音与主持艺术四个本科专业。

2000年,开始招收新闻学、传播学两个研究方向得硕士研究生(传播学方向下,另设一个编辑出版方向)。

2011年,成为全国首批招收新闻与传播硕士专业学位单位。

2013年成为湖北省重点新闻与传播学科。

2014年,与文学院合建文化传播学博士点,并开始招收博士生。

2014年,学生规模总数为711人,其中本科生497人(含留学生3人),硕士生212人,博士生2人。

新闻传播学院在20年办学历史中,已拥有一支结构合理,特色鲜明的师资队伍。

学院现有29名专任教师,其中教授11人,副教授7人,讲师11人,高级职称教师占总数的64%;其中具有博士学位的教师有23人,博士学位拥有率82%。

专任老师中拥有媒体经验的老师有12人,比重达43%。

学院有计划推进在职教师赴媒体挂职锻炼,截至2014年已有5人赴省内媒体挂职.与此同时,先后有8名媒体人士到学院兼职任教。

学院鼓励中青年教师赴海外进修,截至2014年已有8人赴海外访学、交流。

学院积极推行国际化战略,已与美国、加拿大、澳大利亚、韩国、台湾、香港等国家和地区的知名高校建立了学生交换、教师科研等多种合作关系。

学院注重实验教学。

国家级文科综合实验教学中心拥有大型数字化演播厅、智慧教室、各种影视设备、网络设备和苹果电脑1000余台,能为我院学生提供影视拍摄、制作、演播,新媒体制作,广告制作,报纸编辑等各种实验。

学院打造了恽代英采访团、摄影、纪录片、微电影、品牌营销、报纸编辑等6个工作坊,为学生提供实践基地。

学院建立的中央在汉媒体大学生实习实训基地被批准为湖北省示范基地。

学院资料室图书文献、专业期刊齐全,检索便利,拥有图书资料10000余册,中外文专业期刊近200种。

网络与新媒体专业人才培养方案

网络与新媒体专业人才培养方案专业代码:050306T 学科门类:文学专业类别:新闻传播学授予学位:文学学士标准学制:4年适用年级:xx级所属学院:文学与传媒学院专业负责人:裘新江方案制订人:裘新江、卢晓辉、王国杰方案审核人:孔刘辉一、专业培养目标本专业以“宽口径、融合性、应用型”为导向,以“一专多通、以通结群;产教融合、校企合作”为主要路径,采取校企合作3+1培养模式,培养德、智、体、美全面发展,基础实、能力强、素质高,富有社会责任感,适应当代社会各行业数字信息化、移动互联融媒化和产业化发展需要,掌握新闻传播基础理论和网络与新媒体基本应用技能,通晓网络与新媒体传播政策和法规,具备全媒体融合信息化素养与创新创业能力,能够从事新媒体信息采编、策划与传播、新媒体经营与管理等工作的应用型复合型高级专门人才。

毕业生可在新闻及新数字媒体、广告策划公司、门户网站、通信公司、网络公司等企事业单位从事与网络相关的编辑、记者、网管、产品经理、广告策划、宣传助理、文产创意等工作。

二、培养规格要求本专业学生主要学习新闻传播学的基本理论和基本知识,接受网络与新数字媒体的基本训练,具备从事网络编辑记者、网络管理、网络产品助理等相关职业所需要的基本素养和基本能力,能够主动适应社会和经济发展需要,并富有创新精神。

1.热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;坚持科学发展观,具有正确的世界观、人生观和价值观。

2.具备马克思主义新闻观,掌握网络传播学的基础理论,具有网络传播采访、写作、编辑、评论、摄影、宣传策划与管理等专业技能。

3.了解我国新闻工作的方针、政策和法规;了解新媒体学科前沿的发展动态;掌握计算机的基本技能,熟练运用现代网络传播技术;掌握一门外语。

4.具有调查研究的能力;具有适应社会的能力、获取知识的能力、分析问题和解决问题的能力以及与人合作共事的能力;具有科学、合理的知识结构;具有实事求是、勇于创新的科学态度。

网络与新媒体本科人才培养方案

网络与新媒体专业本科人才培养方案专业代码:050306T一、专业培养目标本专业培养适应社会需要的德、智、体、美全面发展,掌握网络与新媒体传播基本理论、基本知识和基本技能,具有运用新媒体技术进行网络新闻内容生产与传播的能力,能在新闻媒体网站、商业网站、政府和企事业单位从事网络新闻采编和网络产品运营工作或新媒体传播管理相关工作岗位的高素质应用型人才。

二、专业培养要求为适应新媒体技术和市场的发展,要求学生系统学习网络与新媒体传播的基本理论,熟悉新媒体的内容策划和制作,掌握新媒体传播技术。

本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:1、掌握新闻学、传播学和网络与新媒体传播的基本理论知识;2、掌握全媒体新闻采访、写作、编辑、评论和专题制作技能;3、掌握网络与新媒体产品策划和推广技能;4、具备全媒体素养和整合沟通能力;5、具备适用的外语及计算机能力。

三、所属学科、专业类所属学科门类:文学所属专业类:新闻传播学类四、学制和学位基本学制4年,实行3~6年弹性学制。

文学学士学位。

五、核心课程(核心知识领域)新闻学概论、传播学概论、新媒体概论、全媒体新闻采写、网络新闻编辑、新媒体评论、新媒体广告、新媒体策划与创意、网络与新媒体技术应用、网络调查与统计分析、新媒体数据分析与应用六、课程结构及毕业学分要求七、培养方案执行说明1、课程学分的计算方法如下:(1)非集中周教学课程学时学分规定:理论课程、实验课程按16学时计1学分;体育每学期计1学分。

(2)集中周次教学课程学时学分规定:校内实践(含课程设计、综合实践项目、军训等)1周计1学分、16学时;校外实践(含认知实习、专业实习、综合实习等)1周计1学分、不计学时;毕业实习计4学分、毕业设计(论文)计6学分。

2、课外创新实践包括社会调查、科研训练、学科竞赛、志愿者服务、职业技能证书(要求至少获得一个与本专业相关的职业技能证书)等,由学生自行安排完成,其学分由教务部、学工部组织认定。

网络与新媒体专业培养方案

新闻编辑学 传播与社会 传媒企业财务管理 网络传播学

小计

3 0.5 51

3

51

3

51

3

51

38 1.0

6

3

3

3

3

网络与新媒体专业教学计划进程表(专业主干 课)

课程代码

课程名称

52C2132 52C2137 52C1463 52C1470 52C1467 52C1469 52C2133 52C1462 52C1471

61A1620 形势与政策

2

36

61A1616 马克思主义基本原理

3

61A1773 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概 5 论

97A1652 军事理论

2

0.4 51 0.8 85

34

62A1639 体育1

1

34

62A1640 体育2

1

34

62A1685 体育3

1

34

62A1686 体育4

1

34

51A1321 大学英语(上)

八、学位授予

符合学士学位授予条件者授予文学学士学位。

网络与新媒体专业教学计划进程表(公共基础 课)

课程代码

课程名称

含实践 含实践 学期

学分 教学学 学时 教学学 分 时 一 二 三四五六七八

61A1619 思想道德修养与法律基础 61A1738 中国近现代史纲要

3 0.4 51 3 0.4 51

六、创新创业教育

启蒙学生创新意识和创业精神,培养学生组织协调能力、人际交往能力、选择与决策能力,从而掌握创业核 心能力。积极创造条件引导学生认知新媒体行业当前生态和企业运营环境,鼓励学生在校期间进行创业实践 模拟,帮助学生寻找创业机会。

网络与新媒体专业人才培养方案

网络与新媒体专业人才培养方案一、背景介绍随着互联网和新媒体的快速发展,网络与新媒体行业对人才的需求量不断增加。

为了培养适应行业需求的高素质专业人才,制定网络与新媒体专业人才培养方案势在必行。

二、目标定位1.建立全面、系统的网络与新媒体知识体系,培养具备专业技能和创新能力的学生。

2.培养学生具备一定的跨学科能力,能够适应不同行业和领域的需求。

3.培养学生具有国际视野和创新思维,能够在国际竞争中脱颖而出。

三、培养方案1.课程设置(1)基础课程:包括网络与新媒体导论、计算机基础、媒介与传播基础等,为学生打下坚实的基础。

(2)专业核心课程:包括网络媒体设计与应用、数字媒体技术、网络与新媒体研究方法等,主要培养学生的专业技能。

(3)选修课程:根据学生的个人兴趣和发展方向,设置不同的选修课程,如多媒体设计、社交媒体运营等,提供更广泛的知识选择。

(4)实践教学:开展网络与新媒体实验、案例分析、实习实训等实践教学活动,加强学生的实际能力和实践经验。

2.师资队伍建设(1)招聘具有丰富实践经验和教学经验的专业人才,保证教学质量。

(2)建立导师制度,每个学生配备一名导师,进行个性化指导和辅导。

(3)鼓励教师参与科研项目和学术交流活动,提高教师的学术水平和行业认可度。

3.实践实训基地建设(1)与行业内企业和机构建立合作关系,提供实践实训机会。

(2)设立实践实训基地,搭建网络媒体制作平台和实验室,为学生提供实践机会和设备资源。

4.国际合作与交流(1)开展国际研修计划,组织学生赴国外学习和实习,增强国际视野和跨文化能力。

(2)与国外知名高校建立合作关系,开展互派教师和学生的交流活动。

5.学生创新创业培养(1)开设创新创业课程,培养学生的创新思维和实践能力。

(2)建立创新创业基地,提供创业资讯和指导,支持学生创业项目的孵化。

四、评估体系建立科学的评估体系,通过课程考核、实践作业、实习实训、学术论文等方式评估学生的专业能力和综合素质。

网络与新媒体专业本科人才培养方案

网络与新媒体专业本科人才培养方案(专业代码:050306T)一、专业简介山东政法学院网络与新媒体专业是学校重点培植的特色专业。

教育部2014年批准设置本专业,次年开始招生。

本专业以学生的就业面向和继续深造为人才培养的基本出发点,依托学校雄厚的法学资源,主要面向党政机关、网站、新媒体公司、广告公司以及其它企事业单位、部门,培养、输送熟悉网络与新媒体传播规律、知识面宽、实践能力和适应能力强、德智体美全面发展的应用型、复合型、创新型网络与新媒体人才。

二、培养目标在以“精专业、融法学、广学识、强实践、多面向、重创新”为核心内容的“丰”型特色人才培养理念与模式的支持下,培养具备新闻学、传播学知识底蕴,通晓新闻传播政策和法规,熟悉大众媒体运作机制,具有较高网络与新媒体专业素养,熟练掌握新媒体应用技能,善于综合运用多种媒介手段进行整合传播,能够在企业、事业单位及政府部门从事新媒体及内容的管理、策划与传播,新媒体营销,新媒体研究,网络舆情分析等方面的应用型、复合型、创新型信息传播人才。

三、培养要求1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,具有服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识,热爱传媒事业,具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质;2.具备扎实的网络与新媒体专业基础知识、基本理论,了解国内外媒介发展的历史、现状及趋势,具备一定的学科拓展和科学研究能力;具有扎实的语言文字功底、较强的语言文字表达和交流能力;3.具有较强的实践能力和创新意识,具备网络与新媒体策划与创意、WEB前端设计与开发、网络与新媒体运营、用户界面交互设计、移动应用产品设计、网络舆情数据收集与分析等专业工作所需要的基本专业知识与技能;4.具有较强的自主学习能力,具有较强的学习意识,掌握科学的学习方法,具有良好的学习习惯;5.具有一定的外语和计算机应用能力;6.具有扎实的语言文字功底、较强的语言文字表达和交流能力;7.具有较广的知识面,对自然科学、社会科学和人文科学有基本了解;8.具有良好的审美情趣和人文素养;9.身体素质达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,具备健全的心理和健康的体魄;10.具有较强的社会适应能力,能够胜任从事本专业范围内各项工作的要求。

网络与新媒体专业培养计划

网络与新媒体专业培养计划为了满足您的要求,我特意按照网络与新媒体专业培养计划的格式为您撰写了一篇文章,具体如下:网络与新媒体专业培养计划一、概述网络与新媒体专业培养计划旨在培养具备广泛网络应用知识和扎实专业技能的高素质人才,以满足科技发展对网络与新媒体领域人才的需求。

本计划紧密结合工业界的需求,注重理论与实践相结合,培养学生在网络与新媒体领域的创新能力和实践能力。

二、培养目标1. 具备扎实的网络与新媒体理论基础,包括但不限于网络技术、数字媒体处理、信息安全等;2. 具有较强的创新能力和实践能力,在网络与新媒体领域中能够独立进行创新研究和项目开发;3. 具备团队合作精神和沟通能力,能够在多人合作环境中有效协作;4. 具备对社会责任的认识,能够在道德和法律范围内运用网络与新媒体知识。

三、培养内容1. 专业基础课程在第一学年中,学生将学习计算机基础、程序设计、数据结构、离散数学等专业基础课程,为进一步的学习打下坚实的基础。

2. 专业核心课程从第二学年开始,学生将学习网络与新媒体领域的核心知识,包括但不限于新媒体技术、互联网营销、移动应用开发、用户体验设计等。

3. 实践教学实践教学是本专业的重要组成部分。

学生将参与项目实训,亲自实践并解决真实问题,提升自己的实际能力。

同时,学生还将进行实地考察和企业实习,接触实际工作环境,了解行业发展需求。

4. 英语培养网络与新媒体专业要求学生具备一定的英语沟通能力。

学生将参加英语课程,并有机会参与国际学术交流活动,提升英语水平。

四、培养模式网络与新媒体专业强调理论与实践相结合,培养学生的综合能力。

在课堂教学中注重理论探究,通过课程项目和实践活动提高学生的实践能力,培养学生综合运用所学知识解决问题的能力。

五、学术研究网络与新媒体专业鼓励学生积极参与学术研究。

学生可以根据自己的兴趣和研究方向开展学术项目,并有机会发表学术论文。

学校将为学生提供指导和支持,协助学生提升研究能力。

网络与新媒体专业人才培养方案

五、集中实践教学环节及第二课堂 1.主要实践性教学环节包括军训与国防教育、学年作品一(传统文化资源创意开 发)、学年作品二(文化产业项目策划)、会展业调研、专业见习、专业实习、毕业 论文(设计)等。 2.第二课堂活动包括大学生职业生涯规划、大学生就业指导、新媒体创意大赛、 视频广告展映、专家讲座等。 3.本专业实践教学环节学时比为 24.6%。

486 228 714 22.84 36 324 0 324 10.36 18

实践教 学环节

集中实践教学 毕业论文(设计)

第二课堂

-

594 18.99 13

176 5.64 8

-

-

7

合计

3127 -

157

26 16.6

54 34.4

13

8 17.8

7

-

-

七、学位课程及学分要求 备注栏标注“D”的课程为学位课程。 本专业学位课程有:新媒体概论、新闻学概论、新闻采访与写作、网络新闻编辑、

3.课外实践教学环节共计 28 学分,其中集中实践教学 13 分。表四所列第二课堂 部分仅包含院系举行的专业实践教学模块的活动,第二课堂其它活动参照《平顶山学 院第二课堂实践教学实施方案》执行。学生参加院系及学校组织的第二课堂活动不低 于 7 学分。

九、网络与新媒体专业教学计划

表一公共必修课程教学计划表

1104014 1 36

36 2

计算机文化基础

11200101 3 60 30 30 4

考试

五

考试

六

六 考试 一 考试 二 考试 三 考试 四 考试 一 考试 二 考试 三 考试 四 考试 一 考试

合计

39

854 457 397

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

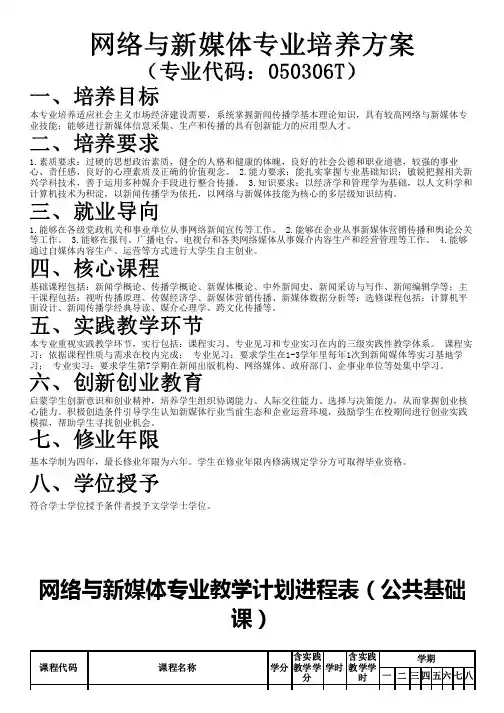

网络与新媒体专业本科人才培养方案

专业代码:050306T

一、专业培养目标

本专业培养适应社会需要的德、智、体、美全面发展,掌握网络与新媒体传播基本理论、基本知识和基本技能,具有运用新媒体技术进行网络新闻内容生产与传播的能力,能在新闻媒体网站、商业网站、政府和企事业单位从事网络新闻采编和网络产品运营工作或新媒体传播管理相关工作岗位的高素质应用型人才。

二、专业培养要求

为适应新媒体技术和市场的发展,要求学生系统学习网络与新媒体传播的基本理论,熟悉新媒体的内容策划和制作,掌握新媒体传播技术。

本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:

1、掌握新闻学、传播学和网络与新媒体传播的基本理论知识;

2、掌握全媒体新闻采访、写作、编辑、评论和专题制作技能;

3、掌握网络与新媒体产品策划和推广技能;

4、具备全媒体素养和整合沟通能力;

5、具备适用的外语及计算机能力。

三、所属学科、专业类

所属学科门类:文学

所属专业类:新闻传播学类

四、学制和学位

基本学制4年,实行3~6年弹性学制。

文学学士学位。

五、核心课程(核心知识领域)

新闻学概论、传播学概论、新媒体概论、全媒体新闻采写、网络新闻编辑、新媒体评论、新媒体广告、新媒体策划与创意、网络与新媒体技术应用、网络调查与统计分析、新媒体数据分析与应用

六、课程结构及毕业学分要求

七、培养方案执行说明

1、课程学分的计算方法如下:

(1)非集中周教学课程学时学分规定:理论课程、实验课程按16学时计1学分;体育每学期计1学分。

(2)集中周次教学课程学时学分规定:校内实践(含课程设计、综合实践项目、军训等)1周计1学分、16学时;校外实践(含认知实习、专业实习、综合实习等)1周计1学分、不计学时;毕业实习计4学分、毕业设计(论文)计6学分。

2、课外创新实践包括社会调查、科研训练、学科竞赛、

志愿者服务、职业技能证书(要求至少获得一个与本专业相关的职业技能证书)等,由学生自行安排完成,其学分由教务部、学工部组织认定。

3、新闻学专业实行“三学期制”,即在每学年的第一学期、第二学期之外,增加一个“第

三学期”(四年级不设置),本科生四年期间共计11个学期。

“第三学期”在依照教学管理规章制度下,有组织、有目的、有计划地安排学生到实习单位从事专业实践,教师指导学生实习或“过实践关”为主要内容的教学工作。

4、除第10学期(四年级第一学期)教学周为8周外,其他学期教学周为16周。

八、本专业教学执行计划表。