春秋战国时期重点事件

春秋战国中国历史上的重要时期

春秋战国中国历史上的重要时期引言:中国历史上的春秋战国时期是一个充满变革和动荡的时期,持续了约五百年,从公元前770年至公元前221年。

这个时期对于中国的政治、军事、文化等各个领域都具有重要意义。

本文将以年代顺序为主线,分述春秋战国时期的重要事件与发展。

一、春秋时期(公元前770年-公元前476年)1. 邾国之乱(公元前771年):邾国之乱标志着春秋时期正式的开始,它是针对邾国贵族的叛乱。

这场动乱不仅在邾国造成了混乱,也对周朝宗法制度产生了冲击。

2. 齐桓公的改革(公元前685年-公元前643年):齐桓公是春秋时期的一位杰出君主,他积极进行军事改革,并推行了以民为本的政策。

这些改革使得齐国逐渐强大起来,并对周边诸侯国形成了影响力。

3. 虞姬之争(公元前645年-公元前628年):虞姬之争是春秋时期的一场争位斗争,它发生在晋国。

虞姬是晋襄公的妃子,但她却与晋文公之子晋平公私通,引起了国内动荡。

这场斗争使得晋国内部分裂,为以后的封建割据埋下了伏笔。

二、战国时期(公元前475年-公元前221年)1. 秦国的崛起(公元前475年-公元前221年):战国时期秦国以其强大的军事力量逐渐崛起,成为春秋战国时期最为强大的国家。

秦国的崛起不仅改变了整个中国的政治格局,也对周边的诸侯国造成了巨大的影响。

2. 孙子兵法的问世(公元前5世纪):孙子兵法是中国古代著名军事学家孙武所著,它以其独到的战略思想和兵法原则对当时的军事思想产生了深远影响,被后世奉为圭臬。

3. 各国纷争与割据(公元前403年-公元前221年):战国时期各国之间为争夺霸权进行了数次大规模战争,例如齐、楚、赵等各国之间的争霸。

这些战争使得战国时期的政治格局复杂多变,甚至出现了割据局面。

结论:春秋战国时期是中国历史上的重要时期,它见证了中国各个领域的变革和发展。

春秋时期的改革和革命为中国后来的封建制度奠定了基础,而战国时期的纷争和战争则对中国政治和军事思想产生了深远的影响。

春秋战国的重要战役

春秋战国著名八大战役一、邯郸之战中国战国后期,赵联合魏、楚军在赵都邯郸(今属河北)大败秦军的一次防御战。

长平之战赵国大败,秦上将军白起欲乘胜直捣赵都邯郸,赵孝成王许割六城与秦议和。

赵国利用战争间隙,厉兵秣马,重整军备,结好齐、楚、魏等国,决心抗秦。

秦昭王得知赵国不予六城,不顾白起关于赵已国内实、外交成而不宜出兵的劝阻,于周赧王五十六年(公元前259)九月,遣五大夫王陵率军从上党(今山西长治东南)进攻邯郸。

赵国军民怀长平之恨,坚城死守。

秦军久攻不克,于次年改派王龁代王陵为将,仍屡攻不下。

赵军久困于邯郸,形势日趋危急。

赵相平原君散家财与士卒,编妻妾入行伍,鼓励军民共赴国难,并选3000精兵,不断出击,疲惫秦军。

同时,接连遣使赴魏求援,又亲自冲出重围,前往楚国,陈说利害,终使楚王发兵相救。

魏遣晋鄙率军10万救赵,因受秦威胁,至邺(今河北临漳西南)即屯兵不进。

魏公子无忌(信陵君)使人盗魏王兵符,击杀晋鄙,夺取军权,选兵8万会楚军救赵。

秦军久顿坚城,师老兵疲,受赵、魏、楚军内外夹击,大败,秦将郑安平率2万人降赵,邯郸围解。

赵、魏乘胜夺回了部分失地。

此战,是秦国独强的战略格局形成后,关东诸侯合纵抗秦取得的第一次大胜。

秦昭襄王在赵国内部团结、外部合纵抗秦形势已成的情况下,单纯从兵力对比出发,认为秦强赵弱,坚持攻赵,在战略上已属失策;而在初战失利、顿兵坚城时,仍一再增兵继续强攻,置魏、楚援军于不顾,在作战指导上亦欠稳妥,因而导致失败,推迟了灭亡六国的进程。

此战表明,客观条件是否具备和主观指导的正确与否,对于战争胜负起着极为重要的作用。

二、长平之战长平之战遗址赵孝成王四年(公元前262年),秦军伐韩野王。

野王降秦,上党道绝,韩国上下大为恐慌,议献上党以息秦兵,郡守冯亭不愿入秦,遂派使者向赵请降,赵王欣然接受上党。

秦君震怒,命左庶长王龁率军再攻上党,赵遂命廉颇率军赴援,与秦军相持于长平。

第三年,秦使千金行反间于赵,七月,赵人换将,以赵括代廉颇出战,大败,赵卒被坑四十万。

春秋战国时期的重要战役

春秋战国时期的重要战役春秋战国分为春秋时期和战国时期。

春秋时期,简称春秋,指前770年-前476年,是属于西周的一个时期。

春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争,齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸,史称春秋五霸(另一说认为春秋五霸是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)。

以下是店铺为你整理的春秋战国时期的重要战役,希望能帮到你。

春秋战国时期的重要战役分界线:春秋(前770-前476)战国(前475-前221)。

一般史学界以三家分晋、田氏代齐为春秋战国分界线。

关于春秋战国断代,历来说法不一:或以《春秋》绝笔之年鲁哀公十四年(前481年)为春秋下限;或以周元王元年(前475年)为战国始年,或以周贞定王元年(前468年)。

根据《历代战争年表》(解放军出版社2003年版)统计,中国的春秋战国时代,是整个人类古典战争中最集中、最多发的一个时代。

整个春秋时代有记载的战争395次。

254年的战国时代,有记载的战争达230次。

秦帝国兴亡沉浮的五百多年(从秦立诸侯国到帝国二世灭亡,公元前771年,周平王封秦襄公为诸侯————前207年秦国灭亡,564年),是中国历史上最为自由奔放、充满活力的大黄金时代。

用那个时候的话说,那是一个“礼崩乐坏,瓦釜雷鸣,高岸为谷,深谷为陵”的剧烈变化时代。

用历史主义的话说,那是一个大毁灭、大创造、大沉沦、大兴亡,从而在总体上大转型的时代。

青铜文明向铁器文明的转型,隶农贵族经济向自由农地主经济的转型,联邦制国体向**统治国体的转型,使中华民族在那个时代达到了农业文明的极致状态。

春秋战国孕育出的时代精神是强力竞争,强势生存。

用当时的话说,就是“凡有血气,皆有争心”的“大争之世”。

所谓大争,就是争得全面,争得彻底,争得漫长,争得残酷无情。

春秋三百年左右的纷争组合,就像春水化开了河冰,打碎了古典联邦王国时代的窒息封闭,铁器出现、商业活跃、井田制动摇、天子权威削弱、新兴地主与士人阶层涌现,整个社会的生命状态**活跃起来。

春秋时期的历史事件

春秋时期的历史事件春秋时期是中国历史上的一个重要时期,这个时期的历史事件不仅发生频繁,而且对中国古代文化和政治产生了深远的影响。

本文将从多个方面讨论春秋时期的历史事件,包括政治、文化、宗教、战争等。

政治事件春秋时期是一个分裂而又混乱的时期,各诸侯国之间争斗不断。

这个时期的政治事件很多,其中最著名的就是楚庄王和吴王阖闾之间的“木人牛虎之争”。

据传,吴王阖闾与楚庄王争夺天下,两人决定通过一场比试来分出胜负。

比试的规则是,双方每人制作一具木人和一具牛虎,然后放入河中,让木人牛虎对抗。

吴王的木人和牛虎制作得非常出色,最终胜出。

这个故事在中国历史上被广泛流传,成为了一种象征性的形象,用来比喻各种竞争和对抗。

文化事件春秋时期是中国文化发展的黄金时期,有很多文化事件发生。

其中最重要的是著名的《诗经》、《尚书》和《礼记》等经典的出现。

《诗经》是中国古典文学的代表作之一,收录了大量的诗歌,反映了当时的社会生活和人民思想。

《尚书》是中国古代政治制度和法律法规的记录,对中国政治和法制的发展具有重要的意义。

《礼记》则是中国古代礼仪文化的集大成之作,对现代社会的礼仪观念和道德规范产生了深远的影响。

宗教事件春秋时期也是中国宗教发展的关键时期。

在这个时期,儒家思想逐渐兴起,成为了中国传统文化的主流思想。

儒家思想强调“仁爱”,提倡以德治国,对中国政治、文化和社会产生了深远的影响。

同时,春秋时期也是佛教和道教发展的时期,这些思想体系扩散到了广大人民中间,成为了中国传统宗教文化的重要组成部分。

战争事件春秋时期的战争事件频繁发生,各诸侯国之间的冲突不断。

最著名的是齐国和晋国之间的战争。

在这场战争中,齐国充分利用了当时的地形和水利条件,采取了一系列的精密战术,最终击败了晋国的强大军队。

这场战争在当时引起了广泛的震动,也为中国古代军事战略的发展奠定了基础。

总之,春秋时期的历史事件多种多样,这些事件不仅对当时的政治、文化、宗教和战争产生了重要的影响,也对中国历史和文化的长远发展产生了深远的影响。

春秋战国时期的41个典故

春秋战国时期的41个典故春秋战国时期是中国历史上一个重要的时期,发生了许多有着深远影响的事件和故事。

这些典故不仅丰富了我们的文化遗产,也给我们提供了宝贵的启示和教训。

在本文中,我将为大家介绍春秋战国时期的41个典故。

一、勾践与夫差 - 不忘初心,方得始终春秋时期,吴国君主夫差攻打越国,勾践作为越国的国君被俘。

然而,勾践并没有忘记自己复国的理想,他通过在吴国的囚室中坚持学习和思考,最终在机智勇敢的辅佐下,成功发动了反抗,最终重振越国的雄风。

二、庄子梦蝶 - 人生如梦战国时期的哲学家庄子曾有一次梦境,梦中他成为了一只蝴蝶。

当他醒来后,他开始思考自己是庄子还是蝴蝶,从而引发了关于真实和梦境之间的思考。

这个典故告诉我们,人生如梦,要珍惜当下和思考自己的真实。

三、屈原投江 - 爱国情怀屈原是战国时期楚国的大臣和爱国诗人,他忧国忧民,为国家的困境痛不欲生。

最终,他选择了投江自尽,以表达他对楚国的忠诚和痛苦。

这个典故反映了屈原的爱国情怀,也成为了我们珍视国家和民族的重要信念。

四、邹忌让梨 - 以小见大战国时期,邹国智士邹忌因为聪明才智而闻名。

有一次,邹忌听说齐国君主晏子非常爱吃梨,于是他送给晏子两个梨。

晏子发现其中一颗梨比另一颗大,于是他选择了大的一颗。

邹忌笑着说:“您真是明智,因为您能以小见大。

”这个典故告诉我们,有时候细微之处蕴含着更大的智慧。

五、魏无忌避秦谈兵 - 知己知彼,百战不殆战国时期,齐国将领魏无忌在与秦国使节谈判时偷偷观察到秦国士兵的军事行动,并且根据这些观察为齐国上奏对付秦国的策略。

这个典故告诉我们在面对敌人时要善于观察和学习,只有对敌人的了解才能制定有效的战略。

六、白起诈病 - 谨慎行事春秋战国时期,秦国将领白起在征战中多次用谋略欺敌,其中一次他诈称病重,引诱魏国进攻。

当魏军进攻秦军时,白起忽然发起反击,大败魏军。

这个典故告诉我们在面对敌人时应该保持警惕,善用计谋。

七、曹操和董卓 - 利用矛盾曹操是东汉末年著名的政治家和军事家,他能够善于利用矛盾来达到自己的目的。

春秋战国历史事件年表

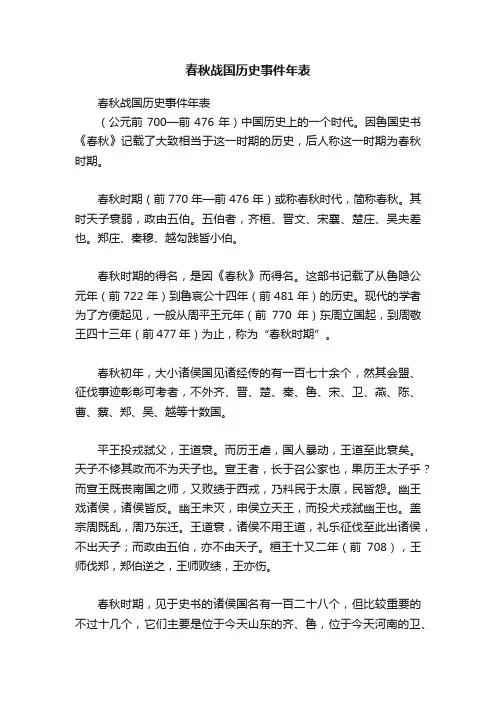

春秋战国历史事件年表春秋战国历史事件年表(公元前700—前476年)中国历史上的一个时代。

因鲁国史书《春秋》记载了大致相当于这一时期的历史,后人称这一时期为春秋时期。

春秋时期(前770年—前476年)或称春秋时代,简称春秋。

其时天子衰弱,政由五伯。

五伯者,齐桓、晋文、宋襄、楚庄、吴夫差也。

郑庄、秦穆、越勾践皆小伯。

春秋时期的得名,是因《春秋》而得名。

这部书记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)的历史。

现代的学者为了方便起见,一般从周平王元年(前770年)东周立国起,到周敬王四十三年(前477年)为止,称为“春秋时期”。

春秋初年,大小诸侯国见诸经传的有一百七十余个,然其会盟、征伐事迹彰彰可考者,不外齐、晋、楚、秦、鲁、宋、卫、燕、陈、曹、蔡、郑、吴、越等十数国。

平王投戎弑父,王道衰。

而历王虐,国人暴动,王道至此衰矣。

天子不修其政而不为天子也。

宣王者,长于召公家也,果历王太子乎?而宣王既丧南国之师,又败绩于西戎,乃料民于太原,民皆怨。

幽王戏诸侯,诸侯皆反。

幽王未灭,申侯立天王,而投犬戎弑幽王也。

盖宗周既乱,周乃东迁。

王道衰,诸侯不用王道,礼乐征伐至此出诸侯,不出天子;而政由五伯,亦不由天子。

桓王十又二年(前708),王师伐郑,郑伯逆之,王师败绩,王亦伤。

春秋时期,见于史书的诸侯国名有一百二十八个,但比较重要的不过十几个,它们主要是位于今天山东的齐、鲁,位于今天河南的卫、宋、郑、陈、蔡,位于今天山西的晋,位于今天北京及其周围地区的燕,位于今天陕西的秦,位于今天河南、安徽南部和两湖的楚,位于今天苏南部的吴和位于今天沪浙一带的越。

这些比较大的诸侯国凭借其实力,用战争来扩充领土,迫使弱小国家听从他的号令,并互相争夺,形成了诸侯争霸的局面。

霸(古音praks),又写作伯(古音prak),九命作伯,故伯为王昭,而春秋诸侯假天子之义行征伐。

最早称霸的是齐桓公。

齐是太公吕尚的封国,其历代君主致力于整顿政治,发挥滨海鱼盐的优势,提倡家庭纺织业,发展商业和手工业。

春秋大事件年表

春秋大事件年表公元前722年(鲁隐公元年),郑庄公灭共叔段,春秋开始。

公元前718年(鲁隐公五年),曲沃庄伯联合郑、邢伐翼,周桓王令虢公伐曲沃,立哀侯于翼。

晋国事始见于《左传》。

公元前709年(鲁桓公三年),曲沃武公伐翼,韩氏始祖韩万驾驭戎车。

公元前706年(鲁桓公六年),楚武王侵随。

公元前705年(鲁桓公七年),曲沃武公诱杀晋君小子侯,次年春灭翼,周桓王另立哀侯庄弟于晋(今山西省太原市)。

公元前701年(鲁桓公十一年),郑庄公卒。

公元前694年(鲁桓公十八年),鲁桓公被杀。

公元前685年(鲁庄公九年),齐桓公立。

公元前679年(鲁庄公十五年),齐桓公始霸。

公元前678年(鲁庄公十六年),王令曲沃武公以一军为晋侯。

公元前676年(鲁庄公十八年),晋献公即位。

公元前672年(鲁庄公二十二年),陈公子完奔齐,是为田陈氏始祖。

公元前669年(鲁庄公二十五年),晋献公尽杀桓叔、庄伯之后。

公元前662年(鲁庄公三十二年),鲁庆父杀公子般,立公子启,是为鲁闵公。

公元前660年(鲁闵公二年),鲁庆父杀闵公,季友立公子申,是为鲁僖公。

晋献公命太子申生伐狄。

公元前657年(鲁僖公三年),楚成王伐郑。

公元前656年(鲁僖公四年),齐楚召陵之战。

骊姬逼死晋太子申生。

公元前651年(鲁僖公九年),葵丘之会,齐桓公称霸;晋献公去世,晋惠公即位,宋襄公即位。

公元前643年(鲁僖公十七年),齐桓公去世。

公元前639年(鲁僖公二十一年),宋襄公被楚军俘虏,图霸失败。

公元前638年(鲁僖公二十二年),楚宋泓之战,宋襄公战败受伤。

公元前637年(鲁僖公二十三年),宋襄公去世,晋惠公去世,晋怀公即位。

公元前636年(鲁僖公二十四年),秦穆公送晋文公回国即位,杀晋怀公。

宋成公到楚国朝见楚成王。

王子带叛乱,东周京城被狄人攻破,周襄王避难郑国。

公元前635年(鲁僖公二十五年),晋文公出兵勤王,杀王子带,送周襄王复国。

公元前634年(鲁僖公二十六年),宋国“判楚即晋”。

春秋战国大事年表

春秋战国大事年表中国历史上持续时间最长,规模最宏大的乱世——春秋战国的年表。

由于春秋战国历时长达550年(公元前770年——公元前221年)(相比之下三国满打满算也就90多年,而真正为人所熟知的也就前30几年),且诸侯国众多,人物错综复杂。

要做一个整体的综述比较困难。

在这里我以东周王室的年表为主干,整理一些春秋战国时期标志性的事件。

春秋战国以秦晋齐楚四国为大,可作为参考。

春秋部分的年份主要依据《史记》,但《史记》是以年号纪年,推算起来比较困难,而且关键的是史记的纪年有许多错误,许多事件用各个诸侯国的年表推算出来的都不一致,故我也参照网上的资料,各种历史年表等等,尽量作出接近准确的年表,但由于各年表之间也并不尽相同,故有些事件的年代难以确定,如有出入还请见谅。

公元前403年以后,年份便以《资治通鉴》为准,由于通鉴为编年体,年代比较严谨,且以现在通行的前403年以后的年表看,基本都以通鉴为准,其权威性比较高。

年表的内容主要以史记和资治通鉴为准,另部分参考《东周列国志》和网上的资料,有错误跟不足之处,希望同道中人批评指正。

通常指的春秋战国,以公元前770年周平王迁都洛邑为开始,以公元迁221年秦始皇统一六国为结束。

通常称前770——前476为春秋,前475-前221为战国。

要说平王东迁,要从平王之父幽王说起,周幽王在中国的历史上可是鼎鼎大名,就是那个烽火戏诸侯的家伙.幽王宠爱褒姒,褒姒生子伯服,幽王废太子(即后来的平王),立伯服。

褒姒不好笑,幽王便无事举烽火,诸侯以为有外敌入侵,带兵齐至,褒姒大笑。

后幽王欲杀太子,申候(太子的舅舅)怒,联合犬戎攻打幽王,幽王再举烽火,众诸侯以为欺己,不至,幽王遂被杀于骊山之下,众人推举原太子为王,即平王,平王即位后,因忧于犬戎的威胁,遂东迁,迁都洛邑,从此周王室彻底衰落,各诸侯开始强大,春秋战国拉开序幕。

前770 周平王迁都洛邑,周室衰弱,齐,楚,秦,晋始大。

前722 鲁隐公即位。

东周春秋战国时期重要事件及人物

扁鹊,原姓秦,名越人,战国时齐国渤海郡莫州(今河北任丘)人,一说为山东长清人。

由於他的医术高超,被认为是神医,所以当时的人们借用了上古神话的神医扁鹊的名号来称呼他。

扁鹊奠定了中医学的切脉诊断方法,开启了中国医学的先河。

扁鹊青年时曾替贵族管理客馆,因而结识了名医长桑君,向他学习,被人认为是起死回生的神医,其后开始往各国行医。

他首先在虢国行医,正巧遇上虢国国君的太子猝死。

秦越人立刻前往并提供解决之法,他认为太子只不过是患了热气病,只要看看的下身是否温暖,听听他的耳朵是否有声响,看看他的鼻孔是否有扩张,就可以知道太子是否仍然生存。

他救了虢国太子,自此他起死回生的医术就不胫而走。

他后来到了齐国,遇上了齐桓公,齐桓公认为扁鹊的赫赫有名只不过纯粹是神化夸张,於是对於他十分傲慢无礼。

扁鹊一见到齐桓公,就对他说他有一个小病,只要立刻服药就可以治好,齐桓公认为他只不过在吓唬他,故此没有理会。

当扁鹊第二次建议要为他治病时,齐桓公也置之不理。

当第三次扁鹊见到齐桓公时,齐桓公发觉自己的身体果然像扁鹊所说一样,病徵散发出面,极为严重,他这才向扁鹊请教,可是扁鹊说由於齐桓公对於他的劝告置之不理,现在已经没能救了。

过了不久,齐桓公果然死了。

有了病入膏肓的成语。

后来扁鹊到了秦国,由於太医令李醯妒忌扁鹊的医术,於是设计害死了扁鹊。

相传《难经》为扁鹊所著。

管仲(?-前645年),名夷吾,字敬仲,史称管子,出生于颍上(今安徽颍上县),春秋时代的政治家,哲学家。

《史记-管晏列传》、《管子》、《左传》记载他的生活传记,《论语》(宪问第十四)也有关於孔子对他的评论,北宋苏洵的《管仲传》也有一些分析。

年轻时家境贫困,鲍叔牙发现管仲有才能,交为好友,经常和管仲往来,管仲常占小便宜,鲍叔牙并不引以为意,反而处处为他设想,一直都善待管仲(蔚为美谈,史称「管鲍之交」)。

春秋战国大事纪年表

628

25

32

晋、楚讲和。 冬,晋文公卒。

秦袭郑国不成,灭滑还军。秦、晋战于崤,秦败。

627

26

33

赤狄侵齐。 白狄侵晋,晋败白狄,获白狄子。

晋与楚师夹泜而军,未战而归。

626

27

文公 1

秦攻晋,战于彭衙,秦败。

625

28

2

晋会鲁、宋、陈、郑于垂陇,谋攻卫。

晋、宋、郑、陈之师伐秦,取汪及彭衙。

晋、宋、陈、卫、郑伐沈,沈溃。

613

6

晋赵盾会鲁、宋、卫、郑、陈、许、曹之君同盟于新城。 14

赵盾平周公阅与王孙苏之讼。

612

匡王 1

晋入蔡。 15

齐伐鲁,鲁告难于晋。晋会诸侯于扈,谋讨齐,齐赂晋,诸侯之师乃还。

611

2

16 楚、秦、巴灭庸。

610

3

晋赵盾以宋杀昭公命晋、卫、陈、郑之师伐之,宋赂晋,四国之师乃还。 17

郑、晋换人质而盟。

秦、晋盟于王城。

狄侵晋。

16

戎患周,齐桓公再征诸侯兵戍周。 冬,齐桓公会鲁、宋、卫、陈、郑、许、邢、曹诸侯于淮,为鄫筑城以抗淮

夷,未果而还。

鲁灭项。 17

齐桓公卒,诸公子争立,易牙立公子无亏,太子昭奔宋。

宋襄公率卫、曹、邾之师平齐乱,齐人杀无亏,太子昭即位,是为齐孝公。 18

郑始朝楚。

宋襄公执滕君。

地。

陈公子完奔齐,为工正,田氏始。

6725Βιβλιοθήκη 22 普献公攻骊戎,灭其君,获骊姬姐妹归。

秦胜晋于河阳。

671

6

23 楚成王派使聘问鲁国。始与鲁通。

669

8

25 晋献公平乱,尽杀群公子,晋从此无公族。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

春秋戰國時期重點事件通常稱前770——前476為春秋,前475-前221為戰國。

要說平王東遷,要從平王之父幽王說起,周幽王在中國的歷史上可是鼎鼎大名,就是那個烽火戲諸侯的傢伙.幽王寵愛褒姒,褒姒生子伯服,幽王廢太子(即後來的平王),立伯服。

褒姒不好笑,幽王便無事舉烽火,諸侯以為有外敵入侵,帶兵齊至,褒姒大笑。

後幽王欲殺太子,申候(太子的舅舅)怒,聯合犬戎攻打幽王,幽王再舉烽火,眾諸侯以為欺己,不至,幽王遂被殺於驪山之下,眾人推舉原太子為王,即平王,平王即位後,因憂於犬戎的威脅,遂東遷,遷都洛邑,從此周王室徹底衰落,各諸侯開始強大,春秋戰國拉開序幕。

前770 周平王遷都洛邑,周室衰弱,齊,楚,秦,晉始大。

前722 魯隱公即位。

同年鄭莊公(鄭由於輔佐王室遷都有功,主朝政,在五霸之前,鄭強盛,莊公於前701死後,諸子爭立,內亂,鄭國從此衰落)之弟段反,莊公伐之,段敗,出奔。

由於莊公母與其弟同謀,莊公遷其母,並誓言:不到黃泉,勿相見(黃泉見母的故事由此而來)前719 桓王(平王孫)前717 鄭莊公入朝,桓王不禮(因桓王之父,曾為質于鄭國,後死于鄭國,桓王由此怨鄭,後鄭又私自收割天子田之禾,其矛盾愈深)。

前712 魯殺其君隱公,立桓公。

(春秋戰國時期,弑君的事情數不勝數)前707 周桓王伐鄭,鄭射傷桓公(君伐臣,臣傷君,由此看出,周王室的地位已尷尬的可憐)前696 莊王元年前694 魯桓公及夫人(齊襄公的妹妹)至齊,齊襄公(齊桓公之兄)與其妹私通(其無恥簡直令人瞠目),魯桓公察覺,大怒。

齊襄公恐,令力士殺魯桓公。

襄公眾弟因齊亂,紛紛出奔,次弟糾奔魯,次弟小白(後來的齊桓公)奔莒。

前693 周公黑肩欲殺王,事情敗露,王殺周公。

前686 齊襄公堂弟公孫無知殺襄公自立前685 齊人殺無知,諸公子聞之,歸國爭位,齊桓公小白先入得立。

魯派兵送糾歸齊齊發兵據之,魯敗,齊桓公遂令魯殺糾,囚管仲至齊。

齊桓公任用管仲為相,齊國大治,後稱霸。

前681 厘王前679 齊桓公會諸侯于甄,始霸。

(齊桓公是春秋時期的第一個霸主,在此拉開了春秋諸侯國稱霸的序幕)(五霸之說歷來史學界爭論不休,一般是兩種說法一說是:齊桓公,宋襄公,晉文公,秦穆公,楚莊王。

另一說是:齊桓公,晉文公,楚莊王,吳夫差,越勾踐。

在這且不管這些爭論,暫取第一種說法)同年晉曲沃武公(晉文公重耳的爺爺)代晉為諸侯(晉曲沃跟晉侯之爭,在744晉昭公封其弟成師于曲沃開始,後曲沃愈強,60幾年間,曲沃竟然4次殺死晉候,終於於前679年最終取代原晉候的位置,並正式得到周王室的承認)前676 惠王立前675 大臣作亂,惠王出奔,大臣立王弟頹。

前673 鄭殺頹複入惠王。

前671 楚成王殺其兄自立。

(春秋戰國時期,弑君的例子屢見不鮮,不過楚國似乎格外鼎盛,弟殺兄,子殺父,怪不得被稱為蠻夷)前667 周惠王賜齊桓公伯。

前656 秦迎婦(晉申生之妹)于晉。

(秦晉之好由此而來,不過秦晉兩國雖然世代聯姻,卻世代交戰,一點沒有親家的樣子)前655 晉驪姬作亂,太子申生自殺,重耳(重耳即後來的春秋第三個霸主晉文公開始了為期19的逃亡生涯),夷吾出奔。

(秋戰國時期因女子而亂國甚至亡國的例子屢見不鮮,像褒姒,驪姬,哀薑等等)前651 襄王立。

同年齊桓公會諸侯于葵丘,稱伯(注意這個伯不是爵位裡的伯,是方伯的意思,方伯是春秋時期政治的產物,是指天子任命的諸侯之長,代表王室鎮撫一方,稱為方伯)。

同年晉獻公卒,驪姬子奚齊立,大臣裡克殺之,後驪姬妹之子悼子立,裡克又殺之. 使人迎重耳,重耳懼,不敢入,遂迎夷吾,秦送夷吾歸晉,立,為晉惠公。

前649 王弟叔代謀襲王,王欲誅之,叔代奔齊。

前648 晉饑,秦送粟同年齊管仲死。

前646 秦饑,晉趁機伐秦,秦穆公大怒。

(這事夷吾辦得太不地道)前645 秦敗晉師,獲秦惠王,後歸之。

惠公割地,送太子質秦,與秦和前643 齊桓公卒,其五子爭立,後次子孝公立。

(齊桓公死後,諸子只顧爭位,齊桓公屍體於床67日不得下葬,生的蛆都爬到了室外,想其一生馳詫風雲,卻如此結局,悲涼...)前638 宋襄公伐鄭,楚救之,與宋戰于泓水。

宋軍大敗,宋襄公受傷,第二年去世。

(宋襄公在齊桓公死後想要稱霸,無奈國力有限,為楚所羞辱,淪為歷史笑柄二霸)前637 晉惠公卒,晉人迎重耳,殺惠公太子。

前636 晉文公重耳立(時年已62歲)。

前635 晉納王誅殺書帶,天子致伯晉文公。

前632 楚晉城濮之戰,晉大勝,楚成王怒殺楚將子玉(這是春秋時期第一場大規模戰役,也是自春秋以來中原諸侯對楚的第一場大勝,由此晉霸,三霸)。

前628 晉文公卒。

前627 秦晉倄之戰,晉大勝,俘虜秦三主將,後歸之。

(此為第二仗蹇叔哭師故事正是此事)前626 楚太子商臣殺父成王自立(先殺兄,後被子殺,真是報應不爽)前624 秦穆公親征晉以報倄之役,晉人恐守城不敢出。

秦稱霸(四霸)前621 秦穆公卒。

前618 頃王前613 頃王卒,晉趙盾平周亂,立匡王。

同年楚莊王(莊王繼位三年不理朝政,即一鳴驚人的來歷)即位。

前609 齊人弑其君懿公。

前607 晉靈公欲殺趙盾,趙出亡未出境,趙穿殺靈公,立成公。

前606 定王。

元年楚莊王強,過周,問鼎。

(問鼎中原由此而來)前597 楚莊王圍鄭,鄭降,莊王罷兵。

後晉救鄭,楚與晉戰,大勝。

楚由此稱霸。

(五霸)其年晉滅趙氏族,趙氏門客程嬰,公孫臼以計保全趙氏遺孤。

(即趙氏孤兒的故事)前594 楚莊王圍宋,後罷兵。

前591 楚莊王卒。

前585 簡王前583 晉景公複趙氏後-趙武。

前575 晉圍鄭,楚救之,晉勝楚,楚王殺將子反(春秋時期,晉在四個大國中,是實力較強的,齊自齊桓公以後,霸業不在,秦在秦穆公之後,國力也不如以前,楚雖強但後來為吳所困,只有晉稱霸的時間較長,晉文公,晉襄公,晉悼公都稱霸一時)前573 晉殺其君厲公,立悼公。

前573 靈王前571 老子生。

前557 晉伐齊圍臨淄,後去。

前551 孔子生前548 齊崔伃弑君莊公。

前544 景公前529 楚公子棄疾詐弑兩兄,自立,即楚平王。

前527 楚平王為太子迎婦于秦,後自取之(什麼叫恬不知恥,這也埋下了禍根,直接導致了後來伍子胥的復仇)。

前523 誅殺太子太傅伍奢,伍奢少子伍子胥出奔吳。

前520 景王崩,國人立長子猛,子朝殺之,國人攻子朝,立丐為敬王。

前519 敬王前516 晉率諸侯入敬王。

前514 吳公子光(夫差之父),令專諸(專諸之事記于《史記—刺客列傳》)刺殺吳王僚,自立,即闔閭。

前506 吳王,伍子胥,孫武,率軍攻陷楚都,伍子胥,掘楚平王墓,鞭平王屍(這是兵聖孫武的唯一一次出山,後便隱退)。

前504 周子朝複作亂,敬王奔晉。

前503 晉定公入敬王于周。

前500 孔子行魯相事。

前496 越勾踐即位。

吳王伐越,敗,傷重而死。

夫差繼位。

前494 夫差大敗越國,圍勾踐於會稽山,勾踐請降,夫差許之(夫差跟勾踐的故事大家都應該耳熟能詳,此時夫差的一時婦人之仁,直接導致了20年後吳國的滅亡)。

前485 齊悼子弑其君悼公。

前482 吳夫差與晉會黃池爭長,勾踐攻陷吳都,俘虜吳太子(這邊還在跟人爭霸呢,那邊老窩讓人端了,委實可笑)。

前481 齊田常弑簡公。

(齊國田氏由此專政,後終於前379 年篡齊)前479 孔子卒,楚白公之亂,後葉公平之,後楚滅陳。

前475 元王其年勾踐圍吳都城。

前473 勾踐滅吳,夫差自殺。

越稱霸(勾踐死後越國逐漸衰落,於前306年被所滅)。

前468 定王前453 趙,韓,魏三晉,滅智伯三分其地(這件事情相當有戲劇性,本來晉國四卿智伯最強,但智伯因此專橫跋扈,因向趙要地,趙不給,就率領韓,魏伐趙,韓魏懼其破趙以後伐己,遂與趙合謀,陣前倒戈共滅智伯,智伯也成了後來狂妄自大的典型)。

前441 哀王,思王。

前440 考王前425 威烈王前403 命三晉(趙,韓,魏)為諸侯。

(資治通鑒由此年記起)(晉一分為三,實力大減,且其後互相侵伐,疆土逐漸被強秦蠶食,也為以後秦的統一埋下了伏筆)前401 安王其年盜殺楚聲王。

前398 楚圍鄭。

前397 聶政刺殺韓相俠累。

前391 齊相田和遷齊康公於海上。

前386 天子命田和為諸侯前384 秦獻公立,秦複強(在此之前,秦國內亂秦公動輒被殺,秦弱,晉常侵其地。

自秦獻公繼位以後秦國複強,而此時秦國的死敵晉國一分為三,實力大減,使秦國實力更加膨脹從此就一發不可收拾,其後的秦孝公,秦惠王,秦昭王,秦始皇一代比一代更強,最終實現的統一,其基礎應該從秦獻公算起)。

前381 楚悼王卒,大臣作亂,攻吳起,殺之。

前379 齊康公卒,無後。

田氏終代呂齊國,後稱田齊。

前378 齊威王立。

前376 韓,趙,魏,滅晉分其地。

前375 烈王其年韓滅鄭。

前368 顯王(烈王弟)前364 秦獻公敗三晉于石門,斬首6萬,天子致伯(以前的諸侯稱霸,像春秋五霸,都是一代稱霸,而秦國自獻公以後,獻公,孝公,惠公代代稱伯,到了秦昭王直接滅了周王室,統一之勢已勢不可擋。

)前361 秦孝公立前359 秦商鞅變法。

前354 魏伐趙,圍邯鄲(三家分晉後,相互攻伐,使秦漁翁得利),趙求救于齊。

前353 齊威王使田忌,孫臏救趙,趙邯鄲降魏,孫臏圍魏救趙,大敗敗魏師于桂陵。

(齊國雖然當初為五霸之首,但並沒打過幾場大仗,其得勝的戰役基本就局限於跟魯宋等二流國家,於另兩個大國晉,楚之間的戰事基本以敗北告終,跟魏國的這兩場大戰,也是齊國唯一的幾場漂亮仗)前352 秦商鞅伐魏,降固陽。

前351 魏歸還趙邯鄲,盟。

前350 秦遷都咸陽。

前343 天子致伯于秦孝公前341 魏龐涓伐韓,齊救之,孫臏用減燥計誘敵,大破魏軍于馬陵,殺龐涓魏從此衰落。

前338 秦惠王立,殺商鞅。

前336 孟子見梁惠王。

前335,秦拔韓宜陽前334 越侵楚,楚大破之,滅越。

前333 楚圍齊徐州。

前325 趙武靈王(胡服騎射的那個)立。

秦稱王。

前320 慎靚王前318 楚、趙、魏、韓、燕同伐秦,攻函谷關。

秦人出兵逆之,五國之師皆敗走。

(哀其不幸,怒其不爭)前317 秦敗韓師于修魚,斬首八萬,諸侯振恐。

齊大夫與蘇秦爭寵,使人殺之。

前314 赧王其年秦人伐魏,取曲沃而歸其人。

又敗韓於岸門。

前313 張儀入楚,欺楚懷王,楚懷王上當,與齊決裂。

前312 懷王知被欺,大怒與秦戰,兩戰均大敗,韓魏見楚敗,襲楚,楚割兩城于秦和。

前311 張儀複入楚,懷王以鄭袖故,釋張儀。

前310 秦武王立前307 武王舉鼎,絕臏而死。

同年趙武靈王胡服騎射。

前306 秦昭王立。

前300 秦伐楚,楚王恐,使太子為質于齊以請平。

前299 趙武靈王讓位於少子,自號主父。

同年楚懷王入秦,被留。

秦聞齊孟嘗君賢,招其入秦,相之。

(戰國四君子以孟嘗君為最早立,前298平原君立,前276信陵君立,前263春申君立)。