光合作用发现历史资料整理

光合作用发现历程

光合作用发现历程

1.1771年,英国科学家普利斯特利通过实验发现植物可以“净化”空气。

2.1864年,德国科学家萨克斯把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另

一半遮光,然后用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色,证明绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。

3.1880年,德国科学家恩吉尔曼用水绵进行光合作用的实验,证明叶绿体

是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。

4.20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门采用同位素标记法研究了光合作

用,证明光合作用释放的氧全部来自来水。

光合作用发现历史

光合作用发现历史光合作用是植物和一些单细胞生物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。

这是地球上最重要的生化过程之一,也是维持生态平衡的关键。

光合作用的发现可以追溯到17世纪。

1627年,奥斯瓦尔德·库尔德(Oswald Croll)首先提出了光合作用的观点,他认为蕨类植物是从水和土壤中吸收养分,通过太阳光合成为自己的食物。

然而,在当时,此观点并未受到广泛接受。

1779年,尼古拉斯·特楚斯·德·塞尔诺(Nicolas-Theodore de Saussure)进行了一系列实验,证明了光合作用过程中涉及水和二氧化碳的参与。

他还发现了植物体内存在一种奇特的气体,这就是氧气。

1796年,瑞典化学家卡尔·威廉·蔡尔龄(Carl Wilhelm Scheele)通过实验证明了植物在光照条件下吸收二氧化碳,释放出氧气。

他还发现了植物体内所含的绿色色素。

1804年,法国物理学家雅克·图内尔(Jean Senebier)通过一系列实验,确认了光合作用仅在光照下进行。

他观察到,植物在黑暗中无法进行光合作用,而只能进行呼吸作用。

1837年,德国植物学家伊伦斯特·威尔海多·冯·维尔特(Eduard Strasburger)首次将光合作用的过程进行了系统分类。

他认为光合作用分为光化学和光合化学两个阶段。

1864年,英国生物化学家朱利热斯·冯·萨克(Julius von Sachs)证明了光合作用基本上是在植物叶绿体中进行的。

他观察到,在黄绿色的花粉中包含有叶绿素,而不同颜色的花粉则没有。

1905年,德国生物化学家理查德·威尔斯(Richard Willstätter)成功地从黄豆中提取出了叶绿素,这是人们首次获得纯净的叶绿素样品。

他还通过一系列实验,确认了叶绿素参与光合作用过程中的光反应。

光合作用发现历史

光合作用发现历史资料整理一、传统史料--- 光合作用反应式的发现1. 过去,人们一直以为,小小的种子之所以能够长成参天大树,古希腊哲学家亚里士多德认为,植物生长所需的物质完全依靠于土壤。

2. 1648 年,一位荷兰科学家范•赫尔蒙特对此产生了怀疑,于是他设计了盆栽柳树称重实验,得出植物的重量主要不是来自土壤而是来自水的推论。

虽然他没有认识到空气中的物质参与了有机物的形成,但从此拉开了光合作用的研究史。

赫尔蒙特把90 千克的土壤放在花盆中,然后种上2 千克重的柳树,并经常浇水,5 年过去了,柳树长到76 千克重,而花盆中的土壤只少了60 克。

3. 早在1637 年,我国明代科学家宋应星在《论气》一文中,已注意到空气和植物的关系,提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。

可惜因受当时科学技术水平的限制,未能用实验来证明这一精辟的论断。

直到1727年,英国植物学家斯蒂芬•黑尔斯才提出植物生长时主要以空气为营养的观点。

而最先用实验方法证明绿色植物从空气中吸收养分的是英国著名的化学家约瑟夫•普利斯特利。

在1771年发现植物可以恢复因蜡烛燃烧而变“坏”了的空气。

4. 1779年, 荷兰科学家英恩豪斯( Jan Ingenhousz )进一步证明只有植物的绿色部分在光下才能起使空气变“好”的作用,而其他所有器官即使在白天也会使空气变坏。

这些实验结果为后来人们认识植物绿色部分和光在植物光合作用中的重要性奠定了基础。

5.1872 年,科学家塞尼比尔(J.Senebier )如何做实验证明光和CO2的必要性。

6.1804 年,瑞士学者德•索苏尔研究了植物光合作用过程中吸收的二氧化碳与放出的氧之间的数量关系,结果发现植物制造的有机物和释放出的氧的总量,远远超过它们所吸收的二氧化碳的量。

由于实验中只使用植物、空气和水,别无他物,因此,他断定植物在进行光合作用合成有机物时不仅需要二氧化碳,水也必然是光合作用的原料。

他认为是CO2 和H0乃是植物体有机物之来源。

光合作用史精编

所谓光合作⽤,是指光养⽣物利⽤光能把CO2合成有机物的过程。

由此可知:光养⽣物的同化作⽤类型都是,属于这种类型的⽣物还有。

2.希尔反应1939年英国剑桥⼤学的希尔发现,在分离的叶绿体(实际是被膜破裂的叶绿体)悬浮液中加⼊适当的电⼦受体(如草酸铁),照光时可使⽔分解⽽释放氧⽓:4Fe3++2H2O→4Fe2+ +4H++O2这个反应称为希尔反应,草酸铁称为希尔氧化剂。

希尔不但证明了光合产⽣的氧⽓来源于,⽽且也是第⼀个⽤离体的叶绿体做试验,把对光合作⽤的研究深⼊到⽔平。

以后发现⽣物中重要的氢载体NADP+也可以作为⽣理性的希尔氧化剂,从⽽使得希尔反应的⽣理意义得到了进⼀步肯定。

在完整的叶绿体中NADP+作为从H2O到CO2的中间电⼦载体,其反应式可写为:2NADP++2H2O→2NADPH(光合过程中的[H])+2H++O2CO2也可看作为⼀种⽣理性的希尔氧化剂,因为向完整的叶绿体悬浮液中充⼊CO2或加⼊能产⽣CO2的试剂如NaHCO3,照光时叶绿体能发⽣放氧反应。

3.18O的研究更为直接的证据是标记同位素的实验。

1940年美国科学家鲁宾和卡门等⽤氧的稳定同位素18O 标记H2O或CO2进⾏光合作⽤的实验,发现当标记物为H218O时,释放的是18O2,⽽标记物为C18O2时,在短期内释放的则是O2。

该实验⽤⽅法证明了光合作⽤中释放的O2来⾃于H2O。

三、光合过程---光反应和碳反应1.光反应和“暗反应”两阶段的发现光合作⽤需要光,然⽽是否其中每⼀步反应过程都需要有光呢?20世纪初英国的布莱克曼、德国的⽡伯格等⼈在研究光强、温度和CO2浓度对光合作⽤影响时发现,在弱光下增加光强能提⾼光合速率,但当光强增加到⼀定值时,再增加光强则不再提⾼光合速率。

这时要提⾼温度或CO2浓度才能提⾼光合速率。

⽤藻类进⾏闪光试验,在光能量相同、光照时间相同的前提下,⼀种⽤连续照光,另⼀种⽤闪光照射,中间隔⼀定暗期,发现后者光合效率是连续光下的200%~400%。

光合作用的研究历史

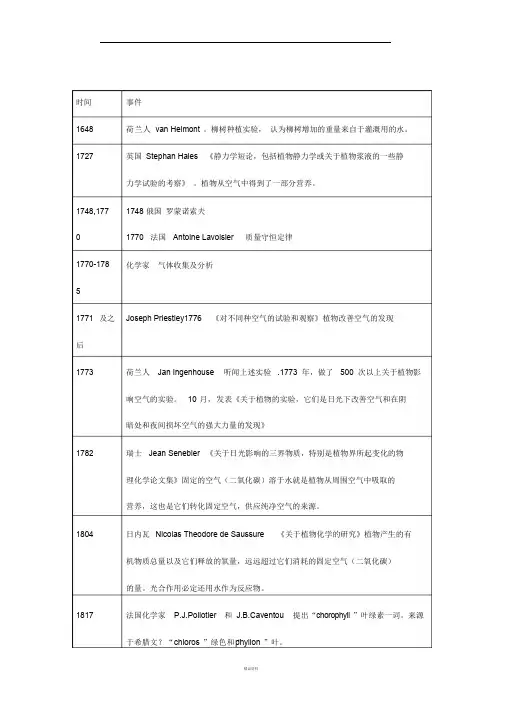

时间事件1648 荷兰人van Helmont 。

柳树种植实验,认为柳树增加的重量来自于灌溉用的水。

1727 英国Stephan Hales 《静力学短论,包括植物静力学或关于植物浆液的一些静力学试验的考察》。

植物从空气中得到了一部分营养。

1748,177 0 1748 俄国罗蒙诺索夫1770 法国Antoine Lavoisier 质量守恒定律1770-1785化学家气体收集及分析1771 及之Joseph Priestley1776 《对不同种空气的试验和观察》植物改善空气的发现后1773 荷兰人Jan Ingenhouse 听闻上述实验.1773 年,做了500 次以上关于植物影响空气的实验。

10 月,发表《关于植物的实验,它们是日光下改善空气和在阴暗处和夜间损坏空气的强大力量的发现》1782 瑞士Jean Senebier 《关于日光影响的三界物质,特别是植物界所起变化的物理化学论文集》固定的空气(二氧化碳)溶于水就是植物从周围空气中吸取的营养,这也是它们转化固定空气,供应纯净空气的来源。

1804 日内瓦Nicolas Theodore de Saussure 《关于植物化学的研究》植物产生的有机物质总量以及它们释放的氧量,远远超过它们消耗的固定空气(二氧化碳)的量。

光合作用必定还用水作为反应物。

1817 法国化学家P.J.Pollotier 和J.B.Caventou 提出“chorophyll ”叶绿素一词。

来源于希腊文?“chloros ”绿色和“phyllon ”叶。

1845 德国医生Julius Robert Mayer 《有机体的运动及其与代谢的关系》植物取得一种力量——光,并产生另一种力量——化学差异。

将能量转化定律公式化。

1864 法国植物生理学家T.B. Boussinganltu ,研究多种陆生植物,发现光合作用比值“吸收二氧化碳量/释放氧气量=1 ”1864 德国植物生理学家Julius Sachs 植物半叶实验。

光合作用的发现历程

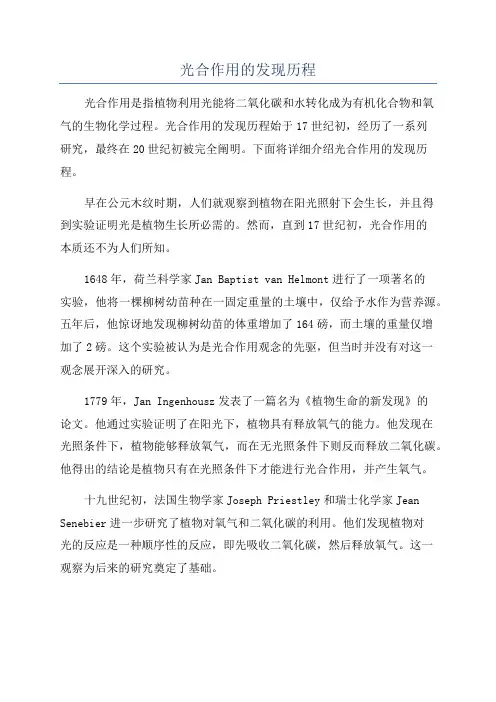

光合作用的发现历程光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化成为有机化合物和氧气的生物化学过程。

光合作用的发现历程始于17世纪初,经历了一系列研究,最终在20世纪初被完全阐明。

下面将详细介绍光合作用的发现历程。

早在公元木纹时期,人们就观察到植物在阳光照射下会生长,并且得到实验证明光是植物生长所必需的。

然而,直到17世纪初,光合作用的本质还不为人们所知。

1648年,荷兰科学家Jan Baptist van Helmont进行了一项著名的实验,他将一棵柳树幼苗种在一固定重量的土壤中,仅给予水作为营养源。

五年后,他惊讶地发现柳树幼苗的体重增加了164磅,而土壤的重量仅增加了2磅。

这个实验被认为是光合作用观念的先驱,但当时并没有对这一观念展开深入的研究。

1779年,Jan Ingenhousz发表了一篇名为《植物生命的新发现》的论文。

他通过实验证明了在阳光下,植物具有释放氧气的能力。

他发现在光照条件下,植物能够释放氧气,而在无光照条件下则反而释放二氧化碳。

他得出的结论是植物只有在光照条件下才能进行光合作用,并产生氧气。

十九世纪初,法国生物学家Joseph Priestley和瑞士化学家Jean Senebier进一步研究了植物对氧气和二氧化碳的利用。

他们发现植物对光的反应是一种顺序性的反应,即先吸收二氧化碳,然后释放氧气。

这一观察为后来的研究奠定了基础。

到了十九世纪末和二十世纪初,德国生物学家和植物生理学家在光合作用的研究中取得了重大突破。

1883年,薄叶片(F.F.Félix Dujardin研究的一种叶状藻类)被发现可以根据光线的强度来改变它的生长方向。

1905年,德国生物学家Einstein首次提出光合作用与光的物理性质之间的关系。

他认为光合作用是通过光子能量的吸收和转换来实现的。

并通过实验证明了光是光合作用所必需的能量源。

1905年,德国生物学家Wilhelm Pfeffer提出了关于光合作用的另一个重要名词,“光合反应”的概念。

光合作用的历史

光合作用的历史一、古代发现在古代,人们已经开始观察到一种神奇的现象,即植物在太阳下生长茂盛。

古埃及人相信太阳是所有生命的创造者,植物能够通过太阳的光线进行某种转化来生长。

这种现象引发了人们对光合作用的好奇与探索。

二、植物光合作用的启示17世纪,“生命之火”的理论被研究者鲍因提出,他认为光合作用如同植物的呼吸一样,是植物生存的关键。

这种启发促使科学家们开始深入研究植物如何利用阳光进行光合作用的过程。

三、光合作用的关键发现19世纪末20世纪初,科学家们对光合作用的研究取得了重大突破。

荷兰科学家范尼尔发现植物只有在光照下才能释放氧气,他发现了氧气的来源是水分子,这一发现揭开了光合作用的核心过程。

四、光合作用的机制解析20世纪,科学家们对光合作用的机制有了更深入的理解。

他们发现叶绿体是光合作用的主要场所,光能被捕获并转化为化学能。

通过光合作用,植物可以将二氧化碳和水转化成糖类物质,并释放出氧气。

五、现代光合作用研究随着科学技术的飞速发展,现代对光合作用的研究变得更加深入和细致。

科学家们利用分子生物学、蛋白质结构等技术手段,揭示了光合作用背后更为复杂的化学过程。

六、光合作用的意义与展望光合作用作为自然界中一个重要的生命过程,对地球生态系统的稳定起着至关重要的作用。

通过光合作用,植物制造出氧气、提供能量和营养物质,为整个生物圈的生存发展做出了巨大贡献。

结语光合作用的历史早已悠久,经过多个阶段的探索与发现,人类对光合作用的了解不断深化,这一生命之源的奥秘仍然让我们充满好奇和探求。

愿科学家们继续保持对光合作用的研究热情,揭示更多有关这一生命过程的秘密。

光合作用的研究历程

光合作用的研究历程光合作用是地球上生命系统的基础环节,它能将太阳能量转化为生物化学能,支撑着生命系统的运行。

光合作用的研究历程可以追溯到19世纪,随着科学技术的不断发展,人们对光合作用的认识也在不断深化。

一、光合作用的初步探索19世纪初,人们对光合作用还知之甚少,直到1796年英国科学家英格汉姆才提出了植物吸收光能诱发氧气分离的概念,即光合作用。

1838年,瑞典科学家S. E. 塞贝克提出植物在光照下光合作用的本质是水分解,释放出氧气和氢离子,后者进一步被还原形成葡萄糖。

这是光合作用的基本反应方程式,被后来的科学家们所深入研究。

二、光合作用反应路径的探索1905年,德国生物化学家威廉・范特霍夫发现了叶绿素是存在于植物叶片中的绿色色素,具有吸收光子的功能。

这一发现为光合作用的反应路径研究提供了基础,为后续的研究打下了重要基石。

1929年,荷兰生物化学家C. B. van Niel运用化学分析的方法,提出了硫醇菌的光合作用反应路径,指出其产生氧气与碳酸盐还原,与绿色植物产生氧气与水分解的反应途径不同。

他的研究打破了人们对光合作用反应途径的传统观念,为研究生命系统的物质代谢奠定了基础。

三、光合作用机理的探究20世纪中期以来,科学技术的快速发展推动了光合作用机理的深入探究。

1951年,英国生物学家R. Hill测定了用光照射的细胞膜释放氧气时的光谱特性。

这一发现证实了塞贝克的研究成果,使得植物在光照下呼吸能与光合作用发生关联被进一步证实。

1961年,美国科学家Melvin Calvin发表了“碳的路径”实验成果,阐明了植物中一氧化碳化合物和糖类的形成过程。

这是对光合作用机理最深入且完整的解释之一,获得了1961年诺贝尔化学奖。

20世纪后期,人们利用先进的技术手段,如扫描透射电子显微镜、基因导向的重构等,对光合作用的细节机理进行了探究,为人类深入理解生命系统的能量来源提供了基础。

四、光合作用的应用研究随着对光合作用的深入探究,人们逐渐认识到光合作用是一项非常重要的技术手段。

光合作用发展史

在新能源开发中的应用

生物质能源

利用光合作用将太阳能转 化为生物质能,用于生产 生物质燃料,如生物柴油、 生物燃气等。

生物质发电

利用光合作用产生的生物 质能进行发电,是一种可 再生能源发电方式。

生物质材料

利用光合作用产物中的木 质素和纤维素等,生产生 物质材料,如生物纸、生 物塑料等。

THANKS FOR WATCHING

18世纪植物生理学的兴起

随着18世纪植物生理学的兴起,科学家开始深入研究植物的生长和代谢过程, 光合作用逐渐成为研究的焦点。

科学界的接受

19世纪实验证据的出现

19世纪的一系列实验证明,植物通过光合作用能够将无机物转化为有机物,这一 发现奠定了光合作用的基础。

20世纪的深入研究

进入20世纪,随着生物化学和分子生物学的发展,科学家对光合作用的分子机制 和过程进行了更深入的研究。

在环境保护中的应用

01

02

03

碳汇作用

植物通过光合作用吸收二 氧化碳,降低大气中的二 氧化碳浓度,从而缓解全 球气候变暖。

空气净化

植物通过光合作用合成有 机物的过程中,可以吸收 空气中的有害气体,起到 净化空气的作用。

水土保持

植物根系通过光合作用合 成有机物,可以增加土壤 的有机质含量,改善土壤 结构,保持水土。

环境因素对光合作用效率的影响

光照强度对光合作用效率 的影响

光照强度是影响植物光合作用效率的重要环 境因素。在光照充足的条件下,植物能够进 行充分的光合作用,合成更多的有机物。然 而,当光照强度不足时,植物的光合作用效 率会降低,影响植物的生长和发育。

温度对光合作用效率的影 响

温度也是影响植物光合作用效率的重要环境 因素。在适宜的温度范围内,随着温度的升 高,植物的光合作用效率也会提高。然而, 当温度过高或过低时,植物的光合作用效率

光合作用发现史

光合作用发现史1、早在两千多年前,古希腊著名哲学家亚里士多德认为,植物是由“土壤汁”构成的。

这一观点一直沿用到18世纪中期。

17 世纪上半叶,比利时学者海尔蒙特所做的柳树试验,使他自然而然地相信:柳树生长所需要的物质,来自于浇灌的水。

这个结论首次提出了水参与植物有机物制造,但没有考虑到空气对植物体物质形成的作用。

2、我国明代学者宋应星、英国植物学家斯蒂芬.黑尔斯也曾指出:植物在生长时主要用空气当养分。

但他们并未用实验证明这一判断。

3、1771年,英国科学家普利斯特利通过实验证实,植物可以更新因蜡烛燃烧或小白鼠呼吸而变得污浊的空气。

由于普里斯特利所做的这个出色的实验,人们把1771 年定为发现光合作用的年代。

但是,他并没有发现光在植物更新空气中的作用,而是将空气的更新归因于植物的生长。

当时有人重复他的实验,却得到完全相反的结论。

因此这个实验引起人们的关注。

4、1779年,荷兰科学家英格豪斯做了500多次植物更新空气的实验,得出结论:绿色植物只有在光下才能更新空气。

直到1785年,人们才明确绿叶在光下放出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳。

5、1782年,瑞士牧师吉恩.谢尼伯证实了英格豪斯的发现,并指出植物“净化”空气的活性,除光合作用外,还取决于“所固定的空气”。

6、1804年,瑞士学者索热尔研究植物光合作用过程中,二氧化碳吸收量、有机物生成量、氧气释放量之间的数量关系。

他发现,植物制造的有机物质总量和氧气释放量,远远超过二氧化碳吸收量。

根据实验中除植物、空气和水以外,没有其他物质,他断定光合作用除吸收二氧化碳外,二氧化碳水也是光合作用的反应物。

7、1817年,法国的两位植物学家,佩利蒂欧和卡文陶从叶片中分离出叶绿素。

后来有人证明叶绿素对于光能的吸收、传递和转化起着极为重要的作用。

8、1845年,德国科学家梅耶根据能量转化与守恒定律明确指出,植物在进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。

当时人们用下式表示光合作用:绿色植物CO2 + H2O + 光——→O2 + 有机物质+ 能量9、1864 年,法国植物生理学家鲍辛高特根据阿伏伽德罗定律,精密地测定多种陆生植物,发现它们在进行光合作用时,放出的氧气和吸收的二氧化碳体积的比值接近1。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光合作用发现历史资料整理一、传统史料---光合作用反应式的发现1.过去,人们一直以为,小小的种子之所以能够长成参天大树,古希腊哲学家亚里士多德认为,植物生长所需的物质完全依靠于土壤。

2. 1648年,一位荷兰科学家范·赫尔蒙特对此产生了怀疑,于是他设计了盆栽柳树称重实验,得出植物的重量主要不是来自土壤而是来自水的推论。

虽然他没有认识到空气中的物质参与了有机物的形成,但从此拉开了光合作用的研究史。

赫尔蒙特把90千克的土壤放在花盆中,然后种上2千克重的柳树,并经常浇水,5年过去了,柳树长到76千克重,而花盆中的土壤只少了60克。

3.早在1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》一文中,已注意到空气和植物的关系,提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。

可惜因受当时科学技术水平的限制,未能用实验来证明这一精辟的论断。

直到1727年,英国植物学家斯蒂芬·黑尔斯才提出植物生长时主要以空气为营养的观点。

而最先用实验方法证明绿色植物从空气中吸收养分的是英国著名的化学家约瑟夫·普利斯特利。

在1771年发现植物可以恢复因蜡烛燃烧而变“坏”了的空气。

4. 1779年,荷兰科学家英恩豪斯(Jan Ingenhousz)进一步证明只有植物的绿色部分在光下才能起使空气变“好”的作用,而其他所有器官即使在白天也会使空气变坏。

这些实验结果为后来人们认识植物绿色部分和光在植物光合作用中的重要性奠定了基础。

5.1872年,科学家塞尼比尔(J.Senebier)如何做实验证明光和CO2的必要性。

6.1804年,瑞士学者德·索苏尔研究了植物光合作用过程中吸收的二氧化碳与放出的氧之间的数量关系,结果发现植物制造的有机物和释放出的氧的总量,远远超过它们所吸收的二氧化碳的量。

由于实验中只使用植物、空气和水,别无他物,因此,他断定植物在进行光合作用合成有机物时不仅需要二氧化碳,水也必然是光合作用的原料。

他认为是CO2和H2O 乃是植物体有机物之来源。

此结论不仅证实了海尔蒙脱关于柳树生长过程中合成植物体的物质主要来自水的推论,而且把人们对光合作用本质的认识提高到一个崭新的阶段。

德·索叙尔实验告诉我们,定量分析法在科学研究中的重要性,7、1845德国科学家梅耶R。

Mayer.据能量转化定律指出,植物在进行光合作用时,把光能转化成化学能储存起来。

8.德国的又一位科学家萨克斯在1864年用紫苏进行实验。

这一实验成功地证明了绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。

因此,最终确定了至今人们还在沿用的光合作用总反应式。

二、近代思想与技术应用,光反应和暗反应概念提出1、1880年,德国科学家恩格尔曼(C.Engelmann)用水绵进行了进行了光合作用的实验。

恩吉尔曼的实验巧妙地证明了光合作用的场所是叶绿体。

2、19世纪60年代,科学家总结出光合作用的反应式能不能解决光合作用产生的氧是来自什么物质?应该注意到光合作用反应式中所有的反应物和产物都含有氧,而上面两式并没有指出释放的O2是来自CO2还是H2O。

很多年来,人们一直以为光能将CO2分解成O2和C,C与H2O 结合成(CH2O ) 。

3、1931年微生物学家尼尔(C.B.Van Niel)将细菌光合作用与绿色植物的光合作用加以比较,提出了以下光合作用的通式:CO2+2H2A→(CH2O)+2A+H2O ,这里的H2A代表一种还原剂,可以是H2S、有机酸等,紫色硫细菌(purple-sulfur bacteria)和绿色硫细菌(green-sulfur bacteria)利用H2S为氢供体,在光下同化CO2:CO2+2H2S→(CH2O)+2S+H2O ,光合细菌在光下同化CO2而没有O2的释放,O2不是来自二氧化碳而是水。

因此他第一次提出光在光合作用中的作用是将水光解。

同时认为光合作用放出的O2不是来源于CO2,而是来源于H2O。

绿色植物光合作用中的最初光化学反应是把水分解成氧化剂(OH)与还原剂(H)。

还原剂(H)可以把CO2还原成有机物质;氧化剂(OH)则会通过放出O2而重新形成H2O。

4、1941年鲁本(S.Ruben)制备的同位素标记的H218 O和C18 O2分别进行光合作用实验,证明了O2来源于水。

5、光合作用需要光,然而是否其中每一步反应过程都需要有光呢?20世纪初英国的布莱克曼(Blackman/1905、德国的瓦伯格(O.Warburg)等人在研究光强、温度和CO2浓度对光合作用影响时发现,在弱光下增加光强能提高光合速率,但当光强增加到一定值时,再增加光强则不再提高光合速率。

这时要提高温度或CO2浓度才能提高光合速率。

据测定,在10~30℃的范围内,如果光强和CO2浓度都适宜的话,光合作用的Q10=2~2.5(Q10为温度系数,即温度每增加10℃,反应速度增加的倍数)。

按照光化学原理,光化学反应是不受温度影响的,或者说它的Q10接近1;而一般的化学反应则和温度有密切关系,Q10为2~3,这说明光合过程中有化学反应的存在。

用藻类进行闪光试验,在光能量相同的前提下,一种用连续照光,另一种用闪光照射,中间隔一定暗期,发现后者光合效率是连续光下的200%~400%。

这因此,Blackman认为光合作用中存在两个反应,一个是叶绿素对光能的吸收反应,称为光反应,另一个是受温度影响的酶促反应,称为暗反应,也称为Blackman反应。

光合作用是光反应和暗反应共同作用的结果。

光反应————→暗反应—————→光合作用↑↑受光影响受温度影响(CO2)光反应受光影响,暗反应受温度和CO2影响。

Blackman反应发现的意义是:证明光能不是直接用于CO2的同化,而是经过转化,否则受温度影响就小。

后来的试验表明,光反应和暗反应可在时间上分隔。

正在光下进行光合作用的植物材料,短暂闭光,使之处于黑暗中,仍能吸收14CO2。

这说明光反应的作用可能是吸收和转换光能,而暗反应是利用光反应转换的能量,同化CO2。

这也证实了Blackman发现的正确性。

但是,这时科学家仍不清楚光反应将光能转换为何种化学能形式。

(希尔反应说明光反应将光能转化成电能)三、暗反应研究历程1946年后,美国的马尔文·卡尔文与他的同事们研究一种小球藻,以确定植物在光合作用中如何固定CO2。

经9年左右的时间,他终于弄清了光合作用中二氧化碳同化的循环式途径。

1.采用什么技术探明CO2中碳的途径?14C示踪技术和双向纸层析法?简介同位素标记法、双向层析法和显微自显影技术。

此时技术都已经成熟,卡尔文正好在实验中用上此两种技术。

他们将培养出来的藻放置在含有未标记CO2的密闭容器中,然后将14C标记的CO2注入容器,培养相当短的时间之后,将藻浸入热的乙醇中杀死细胞,使细胞中的酶变性而失效。

接着他们提取到溶液里的分子。

然后将提取物应用双向纸层析法分离各种化合物,再通过放射自显影分析放射性上面的斑点,并与已知化学成份进行比较。

在双相纸层析放射自显影图谱中鉴定出20余种带有C标记的化合物,包括糖磷酸酯、有机酸和氨基酸等。

2.怎样才能按反应顺序找到生成的各种化合物?缩短时间依次测定出的化合物种类为ABCD---ABC----AB,推测化合物产生的顺序3.怎么确定第一个生成的化合物是什么?他发现当把光照时间缩短为几分之一秒时,磷酸甘油酸(C3)占全部放射性的90%,在5秒钟的光合作用后,卡尔文找到了含有放射性的C3、C5和C6。

实验表明:CO2—C3(酸)—C3(糖)------C5(C6)4.怎么确定CO2的受体是什么最初推测二氧化碳受体为二碳化合物,实验中没有找到。

卡尔文发现在光照下C3 (酸)和C5很快达到饱和并保持稳定。

如果在光照下突然中断二氧化碳的供应,则C5就积累起来,C3 (酸)浓度就急速降低。

但当把灯关掉后,C3(酸)的浓度急速升高,同时C5的急速降低。

确定二氧化碳的受体是核酮糖-1,5-二磷酸。

由于第一个被提取到的产物是一个三碳分子, 所以将这种CO2固定途径称为C3途径,后来研究还发现,CO2固定的C3途径是一个循环过程,人们称之为C3循环。

这一循环又称卡尔文循环。

他证明碳同化的过程需要消耗ATP与NADPH。

采用科学的研究方法和最新的实验技术,卡尔文一步步揭示出碳的行踪。

图示卡尔文循环的复杂过程,用九年时间、五吨滤纸的具体数字说明卡尔文所付出的努力四、光反应的研究历史--光反应产物与意义。

1、1939希尔实验希尔反应是在离体叶绿体(实质是被膜破裂的匀浆)悬浮液中,加入适当的电子受体(如草酸铁),照光时可使水分解而释放氧气:4Fe3++2H2O→4Fe2++4H++O2反应的标准吉布斯自由能变ΔrGm=- ZFE= 2 ×96485 × 1. 3469J·mol= 259. 911 ×103J·mol,希尔反应所需光子的波长:根据希尔反应的平衡常数,通过计算推导可得到希尔反应能够进行的最大波长λ= 686nm,即希尔反应进行所需的光子的波长为K< 686nm。

这一理论值与产生红降现象的波长( λ> 685nm) 相吻合, 可以说, 红降现象的产生是由希尔反应的热力学所决定的。

最初他用离体的叶绿体加叶片提取液,测到有氧放出。

接着加上其他氧化剂如高铁氰化钾,能测到更多的氧,表明离体叶绿体能进行光合作用光反应。

这证明在光中产生的氧气是与一个氢受体或电子受体相对应的。

在光下进行的催化反应之一是草酸高铁钾到低价铁的还原。

如果叶绿体所表现的这个性能是光合作用一部分的话,似乎氧必然是从水中来的。

由此,他预言:这种叶匀浆的铁-氧反应也许指示着一种与二氧化碳同化有关的机理。

希尔进一步研究证实,植物光合作用的光反应是氧分子的产生,而不是二氧化碳的还原,氧的产生是由于叶绿体以草酸铁作受氢体所致,其机理与完整细胞光合放氧过程相一致。

希尔反应的意义是:证明了光合作用在叶绿体中进行;是第一次用离体的叶绿体做试验,把对光合作用的研究深入到细胞器水平,为光合作用研究开创了新的途径。

植物放出的氧是水在光下被分解和氧化,这种水的光氧化反应与CO2的还原可分开进行,氧的释放与CO2还原是两个不同的过程。

因而划分出光反应和暗反应两个阶段;发现了光反应中有光诱导的电子传递和水的光解及O2释放;发现了水在光反应中起到的是供氢体和电子供体的双重作用。

2、1951年,科学家们发现,离体叶绿体可在光下将NADP+还原。

这是一个振奋人心的消息,因为科学家们早已知道,NADPH是生物体内的重要的还原剂。

生物中重要的氢载体NADP+也可以作为生理性的希尔氧化剂,从而使得希尔反应的生理意义得到了进一步肯定。

1954年美国科学家阿农(D.I.Arnon)等在给叶绿体照光时发现,当向体系中供给无机磷、ADP和NADP时,体系中就会有ATP和NADPH产生。