中国武术天人合

中华传统武术之道——天人合一

中华传统武术之道——天人合一武术前辈们在与人交手中是如何做到抖手人飞、犯者立扑的?这种功夫一直被拳家所秘传。

而国术在近百年来几经沧桑,本来就鲜为人知的内家功夫到现在已成残喘之势,以至于有很多人已经开始怀疑它的存在,不象国外的拳击与格斗全部都有相关的记载,真实可信,来得又快,所以有很多朋友现在已经改练拳击和散打了。

几年前的一次外出,我有幸结识了一位原籍河北的老人,这位老人打破几百年来一脉单传的陈规,既不为名也不为利,把武功首次外传,到现在我也不知他姓氏名谁,可在这几年当中我却一直蒙受他老人家的教诲。

我要郑重的告诉大家,在我二十多年的武术生涯中,所结识的圈子里的朋友多不胜数,包括我在内大家全都练错了。

那麽究竟咱们错在那里了呢?要说错,其实咱们大家都错在了一点上。

那就是传统武术练的是心,是人体的先天功能。

而我们现在所练的却是后天的躯体。

当然练先天功能,后天躯体也要跟着发生变化,但大家却忽视了先天才是问题的根本,应当作为下手之初,而我们现在全都是在舍本逐末,把锻炼的重点放在后天形质,这种锻炼模式和现代所有竞技体育项目的训练在本质上是没有区别的。

我在这里先要说两句佛家的偈语。

在我与先生学习期间,他曾多次对这首偈子进行讲解,这首偈语是:空手把锄头,行路骑水牛,人从桥上过,桥流水不流。

咱们都是行路骑水牛的人。

嘴上说自己练的是内家拳,形式上也没有错。

可练的过称中却一直是在跟着自己的感觉走。

无论是好的感觉还是坏的感觉,只要是你在跟着它转悠,你所练的就都是后天而非先天。

拳法本身并没有错,无论是桩功还是架子,错的是我们每一个执着自我意识的人。

比如说抖大杆子,先生说秆子必须要在自身练到内外相合的基础上才能练习,否则极易出偏。

尤其是那些体质差的人,在既没人指点又急于求成的情况下进行大运动量练习,会造成很严重的后果。

先生还说,当年丘处机丘真人练功用的试力石重达四百斤。

如果没有相应的内功作基础,即使你练到能把它举起来,也只不过练的是一身蛮力。

以“天人合一”整体观为中国武术思想文化的基石——卢飞宏

以“天人合一”整体观为中国武术思想文化的基石——卢飞宏以“天人合一”整体观为中国武术思想文化的基石摘自《文圣拳的多元文化观对中国武术思想文化发展的影响与现代社会价值(一)》中国古代哲学是传统文化思想的源泉,而“天人合一”思想又是古代哲学中一个重要的观点,其哲学思想深深影响着中国武术理论的形成与发展。

武术与中国悠久的传统文化和古典哲学一脉相承,蕴涵着深奥的哲学思想,中国道文化天人合一、道法自然的生命宇宙观对武术思想文化的形成与发展影响深远,“天人合一”整体观筑牢了中国武学思想文化的理论基石。

庄子阐述“天人合一”,以“天地一指也,万物一马也”,表达心物一元的观点。

庄子的“天人合一”、“清静无为”、“安常处顺”、顺应“天道”、与天地相通,以及“贵生”、“为我”、“达生”、“忘我”的思想对武术思想的形成具有重要影响。

《易传·系辞》对《易经》所包含的“会天道、“地道”、人道”的思想作了哲学上的发挥,阐明了“天道”、“地道”和“人道”会通之理。

《道德经》:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和”,阐述了人和自然相通变化之理,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐的境界。

人是万物之灵,也是自然界的产物,人只有依靠自然才能生存。

人与自然息息相关,天人相应,相互联系,相互依存,相依为命,共同存在,和谐发展。

《易经》是人类全部人文学科与自然科学变化规律的总结,为古代儒家“六经”之首,群经之王。

易道广大,无所不包,是哲学、宗教、巫占、艺术以及社会科学与自然科学在内所有人类知识和智慧的总结,具有“全部信息”的全息性和“无处不在”的包容性,乃为中国文化之本源,它是武术哲学、思想和文化的重要根源。

《易经》强调三才之道,即三才统一一个整体,三才虽各有其道,但又相互对应、相互联系,是一种“同与应”的关系,也是一种内在生成的关系。

《黄帝内经》主张“天人合一”,其具体表现为“天人相应”学说。

中国武术的文化内涵含义有哪些

中国武术的文化内涵含义有哪些

在外国,中国的武术被称作“功夫”。

长久以来,作为功夫的武术文化在很长一段时间里,成为了世界人民了解中国文化的一个窗口,有很多人因为爱上了功夫,最终爱上了中国。

中国武术是最富有民族文化特色的体育项目。

它的指导思想是中国传统的“天人合一”哲学思想,因此哲理性很强。

认为人和自然在本质上是相通的,人应顺乎自然才能获得生存与发展。

首先,武术练功是把人作为一个整体来训练,讲究“内练精气神,外练筋骨皮”,“内外合一,形神兼备”。

而且,把人放到自然中去,把人的运动同周围环境密切联系起来。

武术练功要求按不同的季节、时辰、时令等,根据自然界和人体机能的变化,采用不同的方法,来达到练功的目的。

由于中国武术蕴含着深刻的哲理思想,具有修心养性的功效,因此,它在世界上对很多国家有着广泛的影响,如我国古老的健身术与气功早与印度瑜珈相互渗透,少林拳法于明清时代传入日本等国,都足以说明中国武术与世界体育文化的交流是有着传统的思想基础。

点击下页还有更多>>>中国武术练习跳跃的方法。

从中国传统文化中看“天人合一”思想

论坛从中国传统文化中看“天人合一”思想文/蒋祥熙摘要:“天人合一”思想是中国传统文化的精髓,并深刻影响着中华文明的发展,反映在人们的生活实践当中,向世人展示着华夏文明的独特魅力。

如果说“天人合一”是中国传统文化的内核,那么中医、中华武术、茶道文化等散发着中国传统道家思想的璀璨明珠,就是中华民族和合思想的外在张力。

关键词:天人合一天人关系传统文化中国传统文化的发展脉络离不开天人关系。

而天人关系中天人合一论与天人相分观历来为学术界所争论。

占主导地位的观点认为,天人合一是天人关系的核心。

钱穆先生认为中国人是把“天”与“人”和合起来看,中国人认为天命就表露在“人生”上。

离开“人生”,也就无从来讲“天命”。

离开“天命”也就无从来讲人生。

张岱年先生认为所谓天人合一是指人与自然既有区别,又有统一的关系。

人是自然界的一部分,人可以认识自然并加以改变调整,但不应破坏自然。

季羡林先生认为“天”就是大自然,“人”就是我们人类,天人关系就是人与自然的关系。

而“天人合一”是讲人与大自然合一。

反对的观点主要来自西方学者,他们认为天人相分、人定胜天,克服自然是天人关系的主线。

从哥白尼的日心学说到达尔文的生物进化论。

从第一次工业革命到第二次工业革命。

西方世界的主流思想始终是以人为核心,正如法国思想家卢梭所言:“人生的价值由自己决定”。

笔者认为,天人合一是中国传统文化的核心,自古以来便融入中国人的生活之中。

我不否认追求自我价值,不断提高科学技术,创造物质财富的积极意义。

但是我们生活在自然界之中,是自然界不可分割的一部分,无序发展最终导致的问题只能由全人类共同承担,要想解决这个难题只能从中国传统文化中的天人合一思想中去寻找答案。

中国优秀传统文化源远流长、影响广泛,之所以有着如此顽强的生命力,是因为他的发展对人类的进步起到了积极地作用。

天人合一便是其核心思想。

本文拟从中国传统文化中的中医、中华武术、茶道中的天人合一思想作粗浅探讨,希望作为引玉之砖。

中华武术的文化内涵是什么

中华武术的文化内涵是什么中华武术,源远流长,博大精深,不仅是一种强身健体的技艺,更是一种蕴含深厚文化内涵的瑰宝。

武术的文化内涵首先体现在其哲学思想上。

中国传统哲学中的阴阳学说、天人合一观念在武术中有着充分的体现。

阴阳的相互依存、相互转化,如刚柔相济、动静结合等,都是武术招式和技法的重要原则。

刚劲的拳法与柔韧的身法相配合,进攻的招式与防守的姿态相互转换,这种阴阳的平衡与协调在武术中随处可见。

而天人合一的思想则让习武者追求与自然的和谐统一,顺应天时地利,借助自然之力来提升自己的武艺。

武术与道德伦理紧密相连。

“武德”是武术文化中不可或缺的一部分。

练武之人强调尊师重道,尊敬师长,传承技艺和品德。

讲究诚信、正义,不以武欺人,而是用武术来维护正义、保护弱者。

这种道德规范不仅约束着武者的行为,更是塑造了他们的人格品质。

在武术的世界里,一个真正的高手不仅要有高超的武艺,更要有高尚的品德和胸怀。

武术还承载着民族精神。

它是中华民族坚韧不拔、自强不息精神的生动写照。

习武者在艰苦的训练中磨练意志,不断超越自我,克服困难,这种坚韧的精神在中华历史的长河中代代相传。

武术也体现了中华民族的爱国情怀,在国家危难之际,许多武林人士挺身而出,用自己的武艺捍卫国家的尊严和民族的荣誉。

从文化传承的角度看,武术是中国传统文化的重要载体。

它保留了丰富的历史、民俗和地域文化信息。

不同的武术流派往往源自特定的地域和历史背景,其招式、风格都反映了当地的文化特色。

比如,少林武术源自佛教文化深厚的少林寺,其拳法刚猛有力,蕴含着佛教的慈悲与智慧;武当武术则与道教文化紧密结合,注重内功修炼和阴阳调和。

武术在健身养生方面也有着独特的价值。

通过武术的练习,可以调节身心,促进气血流通,增强体质。

许多武术功法注重呼吸的调节和身体的放松,达到内外兼修的效果。

这种养生理念与中国传统医学的理论相通,体现了中国人对健康和生命的独特理解。

再者,武术在艺术表现上也独具魅力。

天地人和——武学文化中的阴阳之道

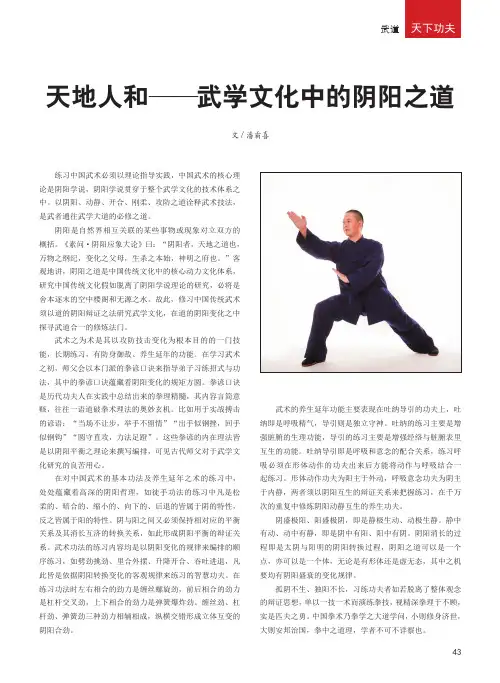

43天下功夫武道练习中国武术必须以理论指导实践,中国武术的核心理论是阴阳学说,阴阳学说贯穿于整个武学文化的技术体系之中。

以阴阳、动静、开合、刚柔、攻防之道诠释武术技法,是武者通往武学大道的必修之道。

阴阳是自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的概括。

《素问·阴阳应象大论》曰:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

”客观地讲,阴阳之道是中国传统文化中的核心动力文化体系,研究中国传统文化假如脱离了阴阳学说理论的研究,必将是舍本逐末的空中楼阁和无源之水。

故此,修习中国传统武术须以道的阴阳辩证之法研究武学文化,在道的阴阳变化之中探寻武道合一的修炼法门。

武术之为术是其以攻防技击变化为根本目的的一门技能,长期练习,有防身御敌、养生延年的功能。

在学习武术之初,师父会以本门派的拳谚口诀来指导弟子习练招式与功法,其中的拳谚口诀蕴藏着阴阳变化的规矩方圆。

拳谚口诀是历代功夫人在实践中总结出来的拳理精髓,其内容言简意赅,往往一语道破拳术理法的奥妙玄机。

比如用于实战搏击的谚语:“当场不让步,举手不留情”“出手似钢挫,回手似钢钩”“圆守直攻,力法足蹬”。

这些拳谚的内在理法皆是以阴阳平衡之理论来撰写编排,可见古代师父对于武学文化研究的良苦用心。

在对中国武术的基本功法及养生延年之术的练习中,处处蕴藏着高深的阴阳哲理,如徒手功法的练习中凡是松柔的、暗合的、缩小的、向下的、后退的皆属于阴的特性,反之皆属于阳的特性。

阴与阳之间又必须保持相对应的平衡关系及其消长互济的转换关系,如此形成阴阳平衡的辩证关系。

武术功法的练习内容均是以阴阳变化的规律来编排的顺序练习,如劈劲挑劲、里合外摆、升降开合、吞吐进退,凡此皆是依据阴阳转换变化的客观规律来练习的智慧功夫。

在练习功法时左右相合的劲力是缠丝螺旋劲,前后相合的劲力是杠杆交叉劲,上下相合的劲力是弹簧爆炸劲。

缠丝劲、杠杆劲、弹簧劲三种劲力相辅相成,纵横交错形成立体互变的阴阳合劲。

中国武术理念

中国武术理念中国武术是中国传统文化的瑰宝之一,其理念不仅包括武技的技术层面,更深层次地反映了中国古代哲学、道德和文化观念。

以下是中国武术的一些重要理念:1.内外兼修:中国武术强调内外兼修,即在锻炼外在武技的同时,同样注重内在气质的培养。

内功的修炼包括呼吸法、动静功夫等,目的是培养身体的内在力量和耐力。

2.以柔克刚:武术中普遍强调“以柔克刚”的原则。

通过灵活的身法和巧妙的技巧,能够化解对手的强势,使之失去平衡。

这体现了一种以巧妙技艺和智慧来战胜对手的思想。

3.以和为贵:武术追求的不仅仅是胜利,更是和谐。

武术理念中常强调避免冲突和暴力,强调通过和平的方式解决问题,实现身心的和谐统一。

4.道德观念:中国武术不仅是一种技能,更是一种道德观念的体现。

武者要遵循武德,包括忍让、谦虚、尊重他人等道德规范,追求道义高尚。

5.以身教为主:传统中国武术注重师德和师风,师傅通常以身教为主,通过言传身教,传承武术精神和文化内涵。

6.气的运用:武术强调“气”的运用,即内力的调控。

通过调整呼吸、锻炼内功,使体内气血畅通,以达到身心和谐、力量的最大发挥。

7.天人合一:武术追求天人合一的境界,即将自身与自然融为一体。

通过武技的修炼,武者可以更好地理解和适应自然的规律,体悟到人与自然和谐相处的理念。

8.不拘泥于形式:武术注重自由灵活的应变能力,不拘泥于形式。

灵活应变、变化万端的理念使武者能够在实战中灵活应对各种情况。

总体而言,中国武术的理念是多层次、多元化的,融合了道家、儒家、佛家等多种哲学思想,强调身心的协调与和谐,追求的不仅仅是技术的熟练,更是道德、智慧和内在力量的全面提升。

太极拳之道:天人合一,道法自然

太极拳之道:天人合一,道法自然张长念老师拳照导读:本文节选自张长念老师学术论文《太极拳:中国文化的全息影像》。

“全息影像”这一术语,恕小编孤陋寡闻,还是第一次听闻,但经张老师通俗道来,不得不感叹张老师对太极拳理解之独到精深。

还是让张老师来解释何为“全息影像”吧,我找不到比他的解释更为通俗形象的语言。

他在论文中解释:全息论的核心思想是,宇宙是一个不可分割的、各部分之间紧密关联的整体,任何一个部分都包含整体的信息。

David Bohn是现代全息理论之父。

全息一词,现代最早用在激光照片里,是光学应用的描述。

比如一张照片,里面有一个人像,如果我们把这照片切成两半,从任何一半中我们都能看到原先完整的人像;如果我们再把它撕成许多许多的碎片,我们仍能从每块小碎片中看到完整的影像,这样的小碎片人们把它称作照片整体的全息影像。

太极拳虽是中国文化之小一部分,但它饱含着中国文化全部的精神理念和价值主张,能反映出中国文化完整的影像。

所以我们说,太极拳是中国文化的全息影像,但这只是我们的理论假设,还需要具体的论证,即太极拳到底怎样反映出了中国文化的完整影像。

在此之前,我们应先对中国文化的精神进行一个概观。

从他的话中,我们能看出,《太极拳:中国文化的全息影像》还只是一个标题。

因为是严谨的学术论文,需要有一个严密的论证,不像一般散文随笔,作者可以率性创作就成。

此中甘味,我就不再赘言。

相信大家阅读了,自然能体会张老师文武双全的功夫已到了何种境界。

本文是节选。

在引用文献方面,为方便普通读者阅读,小编作了删节。

造成的不当之处敬请读者谅解。

著名哲学家金岳霖说:“中国思想中最高的概念是道。

所谓行道、修道、得道,都是以道为最终目标。

思想与情感两方面的原动力似乎也是道……,万事万物不得不由、不得不依、不得不归的道才是中国思想中最崇高的概念,最基本的原动力。

”作为一个生活在内陆环境的族群,世代以农耕立身立国,“靠天吃饭”、古老智慧的华夏人很早就认识到:人是自然的一部分,人类不应该破坏自己的家园,人类应与自然合为一体,与万物生灵相依相存。

武当太极剑天人合一的境界

武当太极剑天人合一的境界武当太极剑是中国武术中的一个重要拳术流派,以其独特的剑法和内外合一的原理而闻名。

它不仅是一种武术技法,更是一种修身养性、追求精神境界的方式。

在武当太极剑中,天人合一被视为修行的最高境界,既体现在技法的运用上,也融入于剑术的内涵之中。

在武当太极剑中,天人合一是指将自然界中的万物与自身融为一体,与剑合为一,达到身心合一的境界。

它要求修行者在剑术中融入自然界的精神,将剑法演练中的动作与自身的内心状态相统一。

只有这样,才能真正领会武当太极剑的精髓。

首先,天人合一在武当太极剑的技法运用上表现为身体与剑的完美结合。

修行者通过不断的练习,使自身的动作与剑法达到极致的协调。

每个动作都紧密联系,流畅自然,在剑法的展现中体现了自然界中的和谐和平衡。

修行者要将剑法当作延伸的手臂,将剑气贯穿全身,使剑与身体成为一个整体,发挥最大的威力和灵活度。

其次,在武当太极剑中,天人合一还表现为修行者与剑法之间的心灵契合。

修行者需要集中注意力,专注于剑术的练习,同时要洞察自己的内心,与剑法间的每个动作相应,形成一种身心统一的状态。

只有当修行者的意念与剑法完全融合,作为招式的动作才能得以完美展现。

这种状态要求修行者具备专注力和自我控制力,实现心与剑,意与形的和谐统一。

最后,武当太极剑中的天人合一还表现为修行者对于自然界的敬畏和对人生的思考。

太极剑术鼓励修行者与自然界和谐相处,在剑法中感受自然的力量和美感。

通过与自然的互动,修行者能够触发智慧,认识到人与自然、人与人之间的联系和相互依存。

修行者在剑术的修炼中不仅追求技术的熟练,更注重人与人之间的和谐共处,追求内心的宁静与平和。

综上所述,武当太极剑天人合一的境界不仅仅是一种技法的运用,更是一种精神上的追求。

修行者通过剑术的练习,将自身与剑、与自然界融为一体,实现身心合一。

这种和谐统一不仅体现在动作的流畅和力量的发挥上,更加重视修行者对于自然和人生的思考,追求与自然界的共生共荣。

“天人合一”观与武术的发展

气 呵成 。 由此 可 见 , 论 是 南 派 拳 种 还是 北 派 拳 无

的理 论基 础 , 就使 武 术 思想 的统 一 成 为可 能。 这 “ 天人 合一 ” 求 的终 极 目标 是 宇 宙 、 追 自然 、 、 的 人 物 和谐 统一 。 以和谐 为价 值取 向 的观念 自始 至终都 贯 穿 于武 术 的 思 想 模 式 与 实 践 规 范 之 中 , 术 视 “ 武 身

厚 、 忍 。还制 定 了各 自的一 套严 格 的尊 师重道 、 容 扬

所 有 的 武 术拳 种 视 人 体 生命 为 一 大 系统 , 与 心 身 是统 一 的 , 人 作 为 一个 整 体 来 看 待 和 训 练 。认 将

为人 体是 武 功 的载 体 , 功 的 强 弱 与 武 功载 体 的强 武 弱 密切相 关 。载体 的强壮 又可 分 为外部 强 壮和 内部 强 壮 , 部 强 壮 固然 重 要 , 更 重 要 的还 是 内 部 强 外 但

合一 , 为天人 本来 合 一 , 人 生最 高 理想 是 自觉 地 认 而 达到 天 人 合 一 之 境 界 , 我 本 属 一 体 , 物 内外 原 无 判

“ 人 合 一 "观 与武 术 的发 展 天

吴 尚

( 南公安高等专科学校 , 南 郑州 401) 河 河 50 1

—

奠 一 — —囊 —奠 一

一 — 奠 一

一

一

一

一

—

一

—

—

.

—

—

— 一 囊 — — — — 奠 一 — 一 一 ,

摘

要 : 以“ 天人 合 一 ” 哲 学思 想 观 , 武 术 的 身 心 和 谐 、 际和 谐 、 人 和 谐 三 个 方 面 对 武 术 的 和 谐 价 值 观 进 行 的 从 人 天

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国武术天人合中国武术天人合一“天人合一”之“天”,在中国文化原初的观念中有着多种意义:有自然的“天”,指的是客观性与实在性;有命运的“天”,体现的是具有必须承认的规律与必然性;有精神的“天”,反映的是自然规律的权威性和不可逆性;有德性的“天”,强调的是道德的本性与最后的根源。

其中“人”则是指涉足武学的芸芸习武之人。

这里的“天人合一”主要基调就是强调习武者要与客观外界保持高度的和谐一致。

正是由于传统文化母体中涵蕴着“和谐”的潜质,习武者也就自然地把与外界的自然合拍、物我一体作为精神追求的最高指向和修养心性的人生课业去认真对待。

在此,习武者随着练习时日的推延和功力的增加,就不会再以逞强斗狠、征服他人作为其习武最终目的,而是通过不断的习武认真体悟武学的奥秘和人生的真谛,自觉地解决人伦与人格、个体与整体之间的矛盾。

进入“天人合一”境界的习武者即可做到“从心所欲不逾矩”。

中国古典哲学里的一根本观念是“天人合一”。

所谓“天”并非指神灵主宰,而是“自然”的代表。

“天人合一”有两层意思:一是天人一致。

宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。

二是天人相应,或天人相通。

是说人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”即表明人与自然的一致与相通。

先秦儒家亦主张“天人合一”,《礼记·中庸》说:“诚者天之道也,诚之者,人之道也”。

认为人只要发扬“诚”的德性,即可与天一致。

汉儒董仲舒则明确提出:“天人之际,合而为一。

”成为二千年来儒家思想的一个重要观点。

这种天人合一的思想体现到武术中,首先表现为习武者追求人与自然的统一。

因为天人合一的思想认为人是自然的一部分,并且是自然界最优秀的部分,天地万物与人共同构成了一个整体,而人则是这个系统中不可缺少的主导因素,人道和天道是相近的。

基于这样的思想,使得习武者尤其重视人与自然的统一。

清代杨氏传抄太极拳谱中有云:“乾坤为一大天地,人为一小天地也。

”而“所谓人身生成一小天地者,天也、性也、地也、命也、人也、虚灵也、神也、若不明之者,乌能配天地为三乎。

”“要知天人同体之理,自得日月流行之气。

”所以在练习武术的过程中,人们总是在追求人体与大自然的和谐相通,使人顺乎自然,其运动也要服从大自然的变化规律,以此来求得物我、内外的平衡,达到阴阳平和。

正因如此,自古习武者都非常注意在练习的过程中使人体和四时、气候、地理等外在的自然环境相协调,因时因地采用不同的训练内容和手段,选择优美清静的自然环境作为练功修身养性的场所,从而充分发挥人这万物之灵的创造力,使个人的身心皆融于大自然之中。

若逆天时地利而动,则不利于健康。

这也是中国武术因地域不同而形成众多拳种和流派的原因之一。

为了追求人与自然的和谐,古代习武者常象天法地,师法自然,从大自然中吸收营养,模拟自然界中各种动物的动作、姿态。

神情,结合人体运动的规律和技击方法的要求,以创造和丰富武术,并以自然界的现象来喻拳理,所以武术中有许多以自然界各种动物来命名的拳种和动作。

如南拳中的虎鹤观形拳,是以虎、鹤两种动物的动作为基础,结合人体运动特点和技击技术而创造的拳种。

形意拳中的十二形,则是以十二种动物的动作为依据,按形意拳的动作和劲力特点演化而来。

此外,螳螂拳、鹰爪拳也是分别模仿螳螂、鹰的动作,取其形,会其意而创造的拳种。

这样的例子不胜枚举。

至于动作名称,诸如青龙献爪。

燕子穿林、白鹤亮翅。

金鸡抖翎之类的名称极多。

不仅如此,以自然现象阐发拳理的例子也很多。

如王宗岳说太极拳是“长拳者,如长江大海,滔滔不绝世”,不仅说明了太极拳的技术特点,也表明了演练时还要注意养成“腹内松静气腾然”的内心活动,皆是以江海之势喻拳势。

又如长拳的“十二形”,说“动如涛、静如员、起如猿、落如鹊。

立如鸡、站如松、转如轮。

折如弓、轻如叶。

重如铁、缓如鹰。

快如风”,也是以十二种物象来说明对演练时动作的十二种变化的要求,其中绝大部分也是取自然界的物象来喻拳势。

由于天人合一的思想使中国的传统文化具有重和谐。

重整体的思维特点,这种思维特点表现在武术中则是追求动作的“合”。

“合”,就是说动作的和谐、协调。

最为典型的是所谓“内外三合”即“心与意合,意与气合,气与力合;肩与跨合,肘与膝合,手与足合”。

这实际上是要求由内在的心。

意、气到外在的四肢。

身体的各个部位都达到相互协调。

应该看到,协调既是人的一种本能,又是人们有意识地培养和训练,使动作达到完美的一种能力。

“合”是武术特有的技术要求和独具特色的理论。

天人合一的思想还决定了中国哲学主张人的道德原则和自然原则一致。

张载肯定天人合一是“因明致诚,因减致明”。

“诚”是最高的道德修养,“明’倒是最高的智慧。

这种“诚”表现在武术中就是武德,“明”则表现为技艺超群。

这也正是古往今来,德高望重的武术家不断追求自我道德完善和技术完美的原因。

古代人们崇尚武德,是依据习武者掌握有一人与社会之间关系的行为规范,努力做有益于社会的事。

为此,在习武者之间常有一些戒律、法规,随着历史的变化,其内容虽多有变动,但基本宗旨不变,即要求习武者成为见义勇为、有高尚道德的人。

同时习武者还把对技术精益求精的研习作为道德修养的手段,认为这是一种内修的功夫。

他们崇尚勤学苦练的精神,努力提高自己的技艺水平。

过去人们常将武术训练称为“练功夫”,功夫是指做一件事所花费的水平也高,所以前人常竭毕生之精力于“练功夫”,致使“功夫”作为武术的代名词在世界上流传,这正是他们孜孜以求技艺之精的结果。

中国武术的表演来源表演艺术,在电影未出现之前,主要是以舞台戏剧形式呈现。

中国戏剧的前身是中国戏曲,历史上最先使用"戏曲"这个名词的是宋刘埙(1240-1319)继而便到了元(1271年-1368年)人陶宗仪《南村辍耕录》、和明人魏良辅《南词引正》。

值得注意的是,中国戏剧,是自元代开始、才在民间蓬勃发展起来的。

元代停止了历年的科举制度(包括文举与武举),元代的统治者汉文程度不高,看戏却很高兴,致使原来要考试的文人没了出路、便到流浪的那些杂技班、戏班子里面去编写剧本维持生计。

这些人里面,有关汉卿、有写《西厢记》的王实甫、有写《赵氏孤儿》的纪君祥、还有马致远这么一大群人,加上负责元杂剧武术指导的武人,致使中国戏曲(由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成)迅速成为中国戏剧(由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等组成)。

其结果是,从元代产生的戏剧,使中国的戏剧快速地赶上了古希腊悲剧、古印度梵剧,而补足了中国戏剧与世界戏剧比较上的失缺;尤其是元杂剧,广泛迅速在民间流传开来。

而其中,负责元杂剧武术指导的武人,是不会让元人学真正的中华武术的(是问哪个民族会将自己的御敌方略,去白白教会入侵自己的外敌呢?再傻蛋也不会!),于是,这些武指便搬来好一些京剧的戏班子、架子,并赋予其"武术"的名义、来招待元人,好看、好乐便是。

这,就是现在很多人看到戏台上的"武术'花架子的来源。

真修习中华武术的人本身明白,这些只用于表演的花架子,与"武"本身的关系不大,甚至其"舞术"里面有故意颠倒武的原旨所为。

剧(剧),虍豕之斗也。

在于好看,用于逗元人玩的,假借的。

因为戏曲、戏剧在民间中广泛传播,而真正的武术一直之属于皇室贵胄秘而不传之技,所以民间难得以窥真武(全貌);及至后来电影艺术对"中国武术"、"中国功夫"的广泛传扬,让套路、表演类的"武术"在一般人当中产生了先入为主的印象,导致现代人对中国武术的概念被表演化、套路化。

但在民间,一直有修习中国传统武术的群体,仍然秉持其不献演、不竞技的传统操守,内敛恭肃,在民间广泛传扬。

中国武术的竞技来源二战后,全球用"竞技体育"方式,来消除二战余下的戾气。

新中国为顺应国际形势,以全国之力全民发展竞技体育,导致中国武术被卷入体育范畴,以比赛、竞技等形式进行"发展",至今。

但是,以奥林匹克精神所推动的竞技体育,其使用的规则,与中国传统武术"止戈为武"的核心思想迥然不同,两者之间难以拟合、厘定,导致当今中国武术形成出以表演为主、以竞技为主和以民间传统功夫为主的不同概念武术并存、的局面。

竞技,是以体育为基础,以展示体育成果为目标的社会活动形式。

体育,来自于日文中的"体育"一词,出自于19世纪70年代,在中国最早见于20世纪初的清末,由在湖北开办幼稚园、对幼儿进行全面"保全身体之健旺"的教育方针而来。

竞技体育是在西方现代解剖学主导的框架下解释的运动形式,它不能涵盖中国传统武术所包涵对修习者除身体外,在精、气、神等综合方面的提升。

中国传统武术并无单一的体育形式,中国也没有传统体育(在2009年7月9日日,由国家体育总局以体育概念为基础创立的"传统体育"新概念,没法提供任何传统文化引证、及支持。

);在2015年3月19日,国家体育总局武术运动管理中心陈国荣副主任,在对中国武术的历史和社会地位等问题、进行了全面阐述后,重新将武术与体育的关系复原定义:中国武术不仅涵盖了西方体育的多种运动形式,而且,还拥有独特的东方传统运动形式、深邃的思想和厚重的文化。

从这个角度来说,中国武术不是隶属于体育,而是体育的上位概念。