小说情节考点归纳及方法点拨

高考语文复习-小说专题:分析情节技巧(叙述方式、叙述节奏、构思技巧)

语文二轮复习小说专题:分析情节技巧(叙述方式、叙述节奏、构思技巧)叙述方式1.人称交叉使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域,如《祝福》,开头和结尾用第一人称,正文部分大都转述“她”即祥林嫂的事情;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感,如契诃夫的《苦恼》,穿插了很多车夫约纳和乘客之间的对话,以及他的内心独白,有力地表现出了他丧子后极度悲伤却无人可以倾诉的痛苦。

人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

2.对话与心理以人物之间的对话推动故事情节的发展,这样写能够使叙述的情节更加集中(节省不必要的叙述交代,使文章内容更集中,行文更紧凑)。

对话交代前因后果,体现人物冲突,叙述明快简洁。

内心独白、潜意识、主观抒情都属于此类。

如海明威《杀人者》多对话,伯尔《在桥边》多内心独白。

关联教材:《变色龙》用对话展现奥楚蔑洛夫的心理。

3.叙述与写景结合渲染气氛,营造氛围,放慢叙事节奏,使小说具有一种诗意美,更加突出主题。

最典型的当属沈从文的《边城》,开篇便是:由四川过湖南去,靠东有一条官路。

这官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。

这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗。

小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇入茶峒大河。

人若过溪越小山走去,则只一里路就到了茶峒城边。

溪流如弓背,山路如弓弦,故远近有了小小差异。

小溪宽约廿丈,河床为大片石头作成。

静静的河水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以计数。

除此之外,还有很多处极具地方特色的优美舒展的写景片段,这些写景和叙事相结合,写出了湘西清新美丽的自然风光,给人以美的享受,同时以自然风光之明净映衬出了当地民风人情的纯净美好。

4.回忆(历史)与现实交织巧妙推进故事情节,有利于展现人物心理,突出人物形象,丰富内容(人物故事),使主题内蕴更深刻。

小说阅读之情节题答题技巧

5. 其他技巧

误会、பைடு நூலகம்合、伏笔照应、铺垫、 对比衬托、欲扬先抑或欲抑先 扬等

小说阅读之情节题 答题技巧

一:情节梳理题

提问形式一

1.概括小说的主要情节或梳理小说的脉络。 2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。 3.概括小说某一环节的内容。 4.简要概括人物事件变化的过程。

三:答题格式

何时+何地+何人+何事 其中“何人”“何事”必须具备

1.请概括《东藏记》的主要情节

①女孩们月夜偷蚕豆。 ②偷豆后在田梗上剥豆吃。 ③赵玉屏捡纱巾被蛇咬。 ④嵋出于正义去指责殷大士。 ⑤殷大士去守夜。

三.就开头看

设悬念(倒叙,设疑) 写景式

四:就结尾看

①出人意料式结局。 作用:使平淡的故事情节陡生波澜;与前文的 伏笔、铺垫相照应,使人觉得在情理之中; 更好地突出、深化主题。 ②令人伤感的悲剧式结局。 作用:更好地塑造人物性格;更好地突出主题; 令人感动,引人思考。

③令人喜悦的大团圆结局。 作用:给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻 味;与主人公、作者的意愿构成和谐的一体, 给人以欣慰愉悦之感;凸显美好的人性,反 映追求美好愿望。 ④留白的结局 作用:戛然而止,给读者留下了广阔的想象空 间,丰富形象,深化主题。 总的来说:从人物形象、情节结构、主题、思 想感情几个方面来回答。

《半张纸》这篇小说的故事情节是怎 样展开的? 以“半张纸”为线索,以心理活动 描写为主要方式展开故事情节。

情节安排(艺术)题

一.就全文看: 1.线索(人物、事件、事物、情感、时间、 空间) 2.一波三折(引人入胜、扣人心弦) 3.抑扬 4.对话展开(推动情节的发展)

二.就其他情节来看

误会、巧合、伏笔照应、铺垫、对比衬托、 首尾呼应

高中语文2023高考复习小说知识点讲解( 情节知识+结构技巧)

高考语文小说知识点第一部分情节知识一、开头的类型与作用1.一般开头:(1)开门见山,点名题旨;(2)引出下文,为后面情节做铺垫;(3)交代故事发生的时间、地点。

2.设疑开头:(1)造成悬念,埋下伏,引出下文或为下文作铺垫。

;(2)引起读者的思考或阅读兴趣。

(3)突出人物形象,揭示小说的主题。

3.写景开头:(1)交代人物活动的特定场景/环境。

(2)渲染气氛;(3)烘托人物心情。

4.倒叙式:制造悬念,引人入胜。

设置悬念,激发读者的阅读兴趣,引发读者的思考。

文章开头的特点及作用二、中间情节的作用1.补充叙事,揭示矛盾关系。

2.照应前文,或为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔。

3.推动情节发展或转折。

三、结尾的类型及作用1.出乎意料的结尾(1)结构安排上,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,产生震撼人心的力量;(2)表现手法上,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.令人伤感的悲剧结尾(1)主题上,能更好地深化主题。

(2)表现人物性格上,能更好地塑造人物性格(3)结局令人感动,令人回味,引人思考3.令人喜悦的大团圆的结尾(1)从表达效果上看,喜剧性的结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;(2)从阅读者的情感体验上看,戏剧性的结局与主人、作者的意愿构成和谐的统一体,给人以欣慰、愉悦之感。

(3)从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

4.戛然而止的结尾留下空白,给读者留有无穷回味的余地。

给读者留下充分的想象空间,发人深省;意味深远,令读者思考、回味。

5.结尾突转式“突转”是指剧情突然急剧变化,往往在顺,逆之间发生一百八十度大转变。

这种大起大落,能对观众产生强烈刺激,引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。

结尾巧设突转,使故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。

6.写景结尾①照应开关头、深化主题;给读者相像空间,耐人寻味②渲染气氛;烘托人物心情、形象;暗示主旨。

小说情节知识点总结

小说基本知识概述三要素:人物、情节、环境。

答题方向:(人物、情节、环境)+(主题、技巧、语言、探究)小说——情节一、情节概括题常见提问方式:1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括\梳理脉络。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

变形提问方式:(示例)请简要分析文中先行者的心理变化过程。

第四段中会明为什么逢人就问何时开火?请简要概括。

请用简洁的文字写出小说小格对达子的态度变化过程。

答题方法:(1)完整叙述。

按照“何时何地何人做何事”的格式加以概括,应有的要素不能丢失。

“何事”一环中有时要包括“原因、经过、结果”。

(2)从主人公的角度叙述。

故事较复杂,关涉到的人物较多时,要避免前后情节的相互交错。

注意把握住事件涉及的对象,从同一角度概述,做到前后贯通。

(3)情节运行序幕:介绍人物和背景开端:矛盾发生的起因,是矛盾冲突第一件事;发展:矛盾的深化,是矛盾冲突从展开到激化的演变过程;高潮:是决定矛盾各方的命运和主要矛盾冲突;即将解决的关键时刻,是矛盾发展到顶点人物的思想斗争最紧张,最激烈,最尖锐的阶段;结局:矛盾得到解决,人物性格的发展已经完成,事件有了最后的结果,主题思想得到充分展现,常见的有“出人意料式”和“戛然而止,留白式”,有时结局出现在开头,形成“倒叙”的结构模式。

尾声:深化主题。

二、情节安排(作用)题(一)这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

1、题型有:文中写了XX情景在小说中起到什么作用?某事物、人物在小说中有什么作用?2、解题思路:明确情节构思为表现人物的宗旨,结合情节的一般作用:结构上的作用、内容上的作用、文段本身特点所起的作用。

3、根据要求组织语言表达:XX情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……(二)具体分析:结构上的作用1、看情节所处文章的位置(开头、中间、结尾)2、看该部分情节与题目、前(后)文、主旨、结尾的关系3、常用到的词语:点明(照应)题目、引起下文、引出对象(内容)、设悬念、埋伏笔、做铺垫、引起阅读兴趣、为……提供依据、承上启下(过渡)、点明(突出、深化)主题、首尾呼应开头、中间、结尾位置情节作用展开回答开头及作用(1)一般开头。

小说基础知识及如何梳理故事情节

小说基础知识及如何梳理故事情节、对人物形象的认识重点:重点掌握小说的基础知识以及小说阅读中的人物形象题、故事情节题的知识点难点:能会做中难度小说阅读的形象类题和故事情节题。

知识点一:小说的基础知识1、概念:小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

2、分类:按照篇幅的长短,可分为长篇、中篇、短篇小说及小小说。

短篇小说和小小说的特点在“短”。

短篇小说一般几千字,容量小,情节简单,人物少。

矛盾说:“一般说短篇小说只截取生活中的一个片段或横断面来显示生活的意义。

它往往只有一个主人公,一条线索,往往只写几个小时或几天之内集中发生的事,但是会使读者看了之后联想到更远更多的事。

例如:《麦琪的礼物》就是截取圣诞节夫妇互赠礼物的生活片段,表现了爱得伟大和圣洁。

有的短篇小说会把一个人的大半生或一生中一些生活片段连缀起来构成一个故事。

小小说,一般几百字,多则一两千字,不过是一两个人物和瞬息场景的扫描。

长篇小说,它篇幅长、容量大、人物多,它能够表现某一个特定历史时期的社会面貌,也能够描绘各种不同类型的人物形象,叙述错综复杂的故事情节。

例如《水浒传》反映了北宋末年官逼民反、农民揭竿起义的社会面貌,描绘了众多主要人物的不同形象。

3、要素:人物形象、故事情节、环境社会环境:交代时代背景、社会习俗、思想观念和人与人之间的关系(1)环境描写自然环境(人物活动的地点、季节、气候、时间与场景):表现人物的身份、地位、性格、表达人物心情,渲染气氛。

(2)故事情节:一般包括开端、发展、高潮和结局四个部分。

在作品中,情节的安排决定于作者的艺术构思,并不一定按照现实生活中的事件发生、发展的自然顺序,有时可省略某一部分,有时也可颠倒或交叉。

如《还珠格格1》就是按照“自然顺序”写的,先写小燕子与紫薇在宫外认识的过程,这是小说的开端,写了她们进宫之后,与乾隆皇帝之间发生的几件事的事,这是过程,再写了真假格格事件爆发,这是高潮,最后紫薇认父,这是结局。

语文中考备考一轮复习:小说的答题技巧之概括情节方法及针对训练

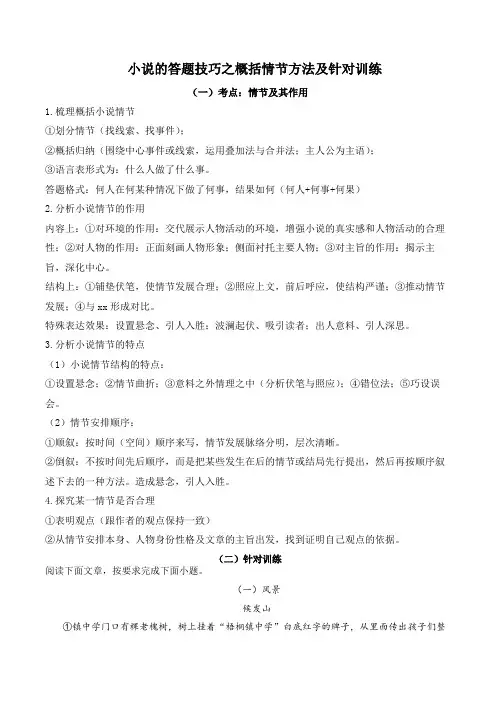

小说的答题技巧之概括情节方法及针对训练(一)考点:情节及其作用1.梳理概括小说情节①划分情节(找线索、找事件);②概括归纳(围绕中心事件或线索,运用叠加法与合并法;主人公为主语);③语言表形式为:什么人做了什么事。

答题格式:何人在何某种情况下做了何事,结果如何(何人+何事+何果)2.分析小说情节的作用内容上:①对环境的作用:交代展示人物活动的环境,增强小说的真实感和人物活动的合理性;②对人物的作用:正面刻画人物形象;侧面衬托主要人物;③对主旨的作用:揭示主旨,深化中心。

结构上:①铺垫伏笔,使情节发展合理;②照应上文,前后呼应,使结构严谨;③推动情节发展;④与xx形成对比。

特殊表达效果:设置悬念、引人入胜;波澜起伏、吸引读者;出人意料、引人深思。

3.分析小说情节的特点(1)小说情节结构的特点:①设置悬念;②情节曲折;③意料之外情理之中(分析伏笔与照应);④错位法;⑤巧设误会。

(2)情节安排顺序:①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

造成悬念,引人入胜。

4.探究某一情节是否合理①表明观点(跟作者的观点保持一致)②从情节安排本身、人物身份性格及文章的主旨出发,找到证明自己观点的依据。

(二)针对训练阅读下面文章,按要求完成下面小题。

(一)风景候发山①镇中学门口有棵老槐树,树上挂着“梧桐镇中学”白底红字的牌子,从里面传出孩子们整齐的读书声。

这书声,被秋风吹得一时高一时低,显得这小镇更加宁静、安详和可爱了。

②老人的补鞋摊在老槐树下有些年头了,好像自打有了这个中学就有了。

老人矮小、瘦弱,他的背稍有一点驼曲,蜷曲在小凳上,活像一只虾米,一双粗壮的大手长得象蟹钳一样有力,一丛稀疏而干枯的头发,像小鸭的绒毛点缀在头顶上,颈间褐色的皮肤上横着几条皱纹,清晰地暴露出条条青筋。

老人面前摆放着补鞋用的一应工具,锤呀锥子呀什么的。

热点素材:情节设置解读高考小说考点突破-备战2024年高考语文热点素材实用写作技巧

热点素材:情节设置解读高考小说考点突破01【考情分析】在20162022七年高考小说阅读的考查中,直接涉及情节设置的有两次。

对于小说重要的要素,变身提问的情况比较多,属于基础考点延伸设题,要灵活运用。

02【考点归纳】1.分析文章情节设置的特点。

2.分析某段情节安排的作用。

3.分析以……为中心布局谋篇的好处03【考点突破】一、概括梳理故事情节1.按照情节的基本结构梳理:开端、发展、高潮、结局。

2.按照小说线索来梳理。

3.按照场面(人物活动的场所)来梳理。

4.按照细节描写来梳理。

二、设置情节(结构)手法(1)设置悬念。

有时候是全篇一个悬念,吸引读者阅读的兴趣;有的时候是悬念迭出,制造紧张的气氛。

(2)埋下伏笔。

(3)一波三折:引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性(可读性)。

(4)延迟:在小说的进程过程中,作者竭力给故事、人物、心理的进展设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭。

(5)独白式:以人物在特定环境中的心理活动为线索叙述故事,推动情节的发展,便于抒发人物内心深处的情感。

(6)留白式:叙述的恰到好处,戛然而止,为读者留下无穷的想象空间。

(7)抑扬式:欲扬先抑或者欲抑先扬,造成鲜明对比,形成波澜起伏的情节,更突出主题。

(8)误会法:制造误会,结尾解开误会。

有设置悬念的作用。

(9)巧合法:“巧”字是关键,“合”是基本要求,要“合”得既在情理之中,又出人意料之外。

(10)小段叙写:文笔简洁,节奏发展快,强化了紧张程度。

(11)双线结构:小说中双线结构有两种:明暗线和花开两朵各表一枝的并列双线。

明线指在小说中由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索,可以是时间、地点或者文章中贯穿前后的物品、人物等。

暗线指未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索。

作用:①暗线为明线的展开提供背景。

②明暗线可以串连起历史和现实,使情节更为集中紧凑,凸显主题。

③双线交织相互补充,相互映衬,避免平铺直叙,使文章具有可读性。

小说阅读知识点与解题方法

小说阅读知识点与解题方法|一、情节类(一)情节概括:简要概括小说情节。

概括小说情节发展过程(线索+情节)。

(二)情节作用:结构作用(为下文作铺垫或埋下伏笔;照应前文;推动情节发展或转折;起线索作用,贯穿全文);内容作用(点明人物活动的环境;突出人物性格;表现主旨或深化主题)(三)情节探究:1首先明确观点(情节更曲折),然后分析某情节对全文结构的作用和前后的关联性(波澜起伏、跌宕生姿、一波三折、制造悬念、埋下伏笔、照应前文,铺垫后文等、);2某情节对环境的作用(环境更典型)(影射、暗示、反映当时社会环境,使环境更具典型性);3对人物塑造的作用(使人物形象更加鲜明、强化人物性格、丰富人物形象、表现人物心理等);4对主题的作用(点明或深化、丰富主题);5对于生活逻辑和艺术规律(符合生活逻辑,合乎艺术规律)二、形象类(一)形象概括;用简洁的文字概括人物形象或性格特点。

一般是单句(形象特点:性格+外在形象(肖像)、身份、地位、职业等。

性格特点:心理情感、待人接物、品行操守、生活态度、价值观等)(二)形象分析:列点+分析(三)形象塑造方法:描写手法(肖像、神态、心理、语言、动作、细节);修辞手法(比喻对比夸张等);其他表现手法(对比、衬托、烘托);(四)形象探究:主要人物探究:1、人物与主题表现;2、描写角度和用墨(谁正面谁侧面);3情节地位(在情节发展中的地位)4、人物与民族心理、人文精神;人物形象塑造意图:1、对于情节的作用(线索人物、联系人物、见证人等)2、对于主题(通过人物批判、赞扬什么、揭示社会特征等。

)对于人物(烘托、对比、陪衬)人物性格心理行为举止(形成原因)的探究:结合情节,社会环境、以及细节描写三、环境类、分为自然环境和社会环境。

自然环境一景三考:景物特点+描写手法+作用分析描写手法:修辞手法+描写手法(白描细描)、衬托手法(衬托、烘托)作用分析:自身审美价值+渲染气氛+烘托形象(心理、性格)+推动情节+暗示社会环境+深化主题社会环境:作用:交代任务活动或成长的时代背景、揭示各种社会关系、交代任务性格身份、揭示社会特征深化主题四、主题主题概括:根据文章内容概括。

高考小说考点∣小说情节

高考小说考点∣小说情节一、小说常见情节设置安排的技巧悬念:吸引读者,引人入胜铺垫:积蓄气势,突出主旨伏笔:前后呼应,结构严谨照应:呼应前文,情节连贯抑扬:前后抑扬对比,使文势曲折,峰回路转,跌宕起伏对比:对事物进行比较,突出特征,渲染气氛,烘托人物衬托:描绘某事物,表现另一事物,突出形象,凸显主旨突转:结尾形成巧合,使结局反转,画龙点睛,表现主旨二、小说情节线索设置①明暗线:显隐结合,摇曳多姿。

作用:使情节更清晰,结构更紧凑②双主线:花开两朵,各表一枝作用:双线呼应,推动情节发展③主次线:主次偕行,相辅相成作用:更深刻地展现小说主旨拓展作品广度和深度,丰富内容三、小说情节的叙述的人称及作用第一人称:优点:叙述真切自然,给人真实生动之感缺点:受时空局限,非亲历之事无法叙述第二人称:优点:给人以亲切感,便于交流情感缺点:受环境限制,需有明确的叙述对象第三人称:优点:不受时空限制,叙述灵活、客观缺点:缺乏亲切感,不利于情感的表达四、小说情节特点和技巧情节突转:开篇单向铺陈,结局逆向突转巧设悬念:开头设置疑团,结局揭示真相抑扬反差:借褒贬造成反差,以对比揭示主旨巧合兴波:制造多个巧合,使矛盾得以解决误会铺陈:以误会设置矛盾,以解开误会化解矛盾情感起伏:通过情感起伏展现情节起伏效果:化简单为复杂化直白为含蓄化单调为丰富变平铺直叙为跌宕起伏一波三折,引人入胜五、小说线索设置的立足点①以时间为线索②以空间为线索③以事件为线索④以人物为线索⑤以物品为线索⑥以情感为线索作用:使小说结构清晰,情节集中紧凑;巧妙安排结构,揭示主题六、小说常见情节的叙述方式①顺叙:按事件发展的先后顺序叙述效果:使情节脉络清晰,层次分明②倒叙:先写事件结局或某一片段,再从开头叙述效果:制造悬念;引人入胜③插叙:暂时中断主线的叙述,插入与中心事件有关的内容效果:使情节更完整;使结构更严密;使内容更充实④补叙:在叙述过程中对前文涉及的某些情况作必要的补充效果:补充交代内容;使结构更清晰;有出人意料的效果⑤平叙:叙述同一时间、不同地点发生的两件或两件以上的事效果:条理清晰,便于读者了解来龙去脉七、小说不同位置的情节的作用开头:①交代故事背景,渲染环境气氛,奠定情感基调②烘托人物心情,交代人物身份,表现人物性格③为情节展开作铺垫,设置悬念,激发阅读兴趣④开篇点题中间:①表现人物性格,强化人物情感,丰富人物形象②推动情节发展,呼应前文或埋下伏笔,为下文作铺垫③暗示或深化主旨结尾:①表现人物性格,强化人物情感,丰富人物形象②总结或呼应前文,使情节更完整③戛然而止,给读者留下思考空间④欧•亨利式结尾,意料之外,情理之中⑤卒章显志,深化或升华主旨《朗山宇宙》。

高考语文小说情节知识清单

高考语文小说情节知识清单一、情节结构(一)单线结构1.顺序:开端、发展、高潮、结局示例:《林教头风雪山神庙》是如何展开的2.倒叙:将小说的高潮或结尾部分前置示例:《祝福》在结构上采用什么记叙顺序?这种手法有什么作用3.插叙:在叙述故事中插入其他故事示例:分析《林教头风雪山神庙中》中“林教头沧州遇故旧”的叙述方式及作用。

4.补叙:补充与之相关的事情示例:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲,作者使用什么叙述方式解释“同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?”并分析其妙处。

答案:插叙,造成叙事的波澜,也让读者在惊异与顿悟的情感呈现中感受到作品的艺术魅力。

5.平叙:同时叙述同一时间发生在不同地点的两件或两件以上的故事,又叫“分叙”示例:在《水浒传》,《林海雪原》,《烈火金刚》,《铁道游击队》等长篇小说中都有精采的运用。

(提示:一般地说,平叙也只有在写较长的文章时才用得上)(二)复线结构1.明线与暗线:明线叙故事,暗线写主题示例:分析鲁迅小说《药》的明线和暗线,并提炼主题鲁迅写的小说《药》就是如此。

故事的明线是:清末年间,华老栓的儿子小栓得了痨病,人们说此病吃了血馒头就好了,所以老栓等到一天清早衙门杀人,就拿着洋钱去买用囚犯血染的馒头,并匆匆拿回家给小栓吃。

此文暗线是:老栓去取血馒头那天清早,被杀的囚犯是革命者夏瑜,小栓就是吃的他的血馒头,但这剂“药”并没把小栓的病治好。

小栓最终还是被痨病夺去了生命。

作者就将这明暗两线交*,结成双环连套——在本文结局的坟场上,让小栓的墓和夏瑜的墓错落地挨在一起,小栓的母亲、夏瑜的母亲又都在给儿子上坟、烧纸……《药》的主题:“愚昧的群众享用革命者的鲜血,不是医治病苦的良药;资产阶级脱离群众的革命,不是疗救中国社会的良药。

”就自然而然地从坟地里奔出来了。

2.蒙太奇结构:镜头组合,立体感,省去交代与过渡示例:先秦作品《弾歌》“断竹、续竹、飞土、逐宍(古“肉”字)”使用了什么叙事手法?有什么作用?答案:使用了蒙太奇手法,四个词,就是四个镜头,四个镜头组合起来,就形成一幅完整的古代原始人类劳动狩猎的画面,真实的再现了古代人类的劳动过程。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

小说情节考点归纳及方法点拨(一)|高考阅读

小说情节一般有如下几种方式:

一基本模式:开端—发展—高潮—结局。

二摇摆式:即通常所说的“一波三折”,大多数小说情节运行并不呈现一条直线,作家不会让人物选择捷径一口气跑到底,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

三“欧•亨利”式:是指小说的结尾既出乎意料又在情理之中。

因为美国小说家欧•亨利最擅长这种结构,所以又习称为“欧•亨利”式。

在结尾出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出乎人的意料,却又在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

情节安排的常见技巧:

(1)突转:突转即情节演进的突然转折,事件的结局、人物的命运往往由此而改变。

所谓“柳暗花明”“风波骤起”的情节效果正是形成与既在情理之中又在意料之外的突转。

而高考所选的大都是篇幅不长的小小说,此种技巧值得重视。

(2)悬念:悬念是一个不断造成读者疑惑、猜想、思索与期待的问号,它是为情节高潮铺垫道路、蓄积动能的有效手段,最终结局的出现、事实真相的揭示往往给人以强烈的心灵震撼,并引起读者持久的回味,深入的反思。

(3)巧合:巧合也是常见的情节组合方式,它应当是在必然性(包括性格逻辑与具体情境的发展趋势)基础上出现的偶合,并由此产生一定的情节效果。

方法归纳

1.小说情节概括题

把握情节是读懂小说的第一步。

所以阅读小说时,把握小说内容,分析作品的层次,理清作者的思维脉络,既是小说的一个考查点,也是阅读小说的一个突破口。

常见题型:

(1)用一句话或简明的语句概括故事情节。

(2)文中共写了哪几件事请依次加以概括。

(3)这篇小说的情节是如何展开的请概括回答。

(4)概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一部分)。

思路引导:

(1)从理清小说的结构层次,寻找线索,抓住重要场面、重要事件等几方面,概括文章的主要情节。

(2)答题时对事件的概述,必须按照“何时+何地+何原因+何人做何事”的格式加以概括(材料本身未涉及的除外,尤其是“何人”“做何事”不能省略)。

(3)要注意题干的具体要求与概括的顺序,做到有的放矢、先后有序。

小说情节考点归纳及方法点拨(二)

2.小说情节作用分析题

情节是小说中用于表现人物性格发展变化的事件,它是生活片段的有机剪辑,是矛盾发生、发展的过程。

可抓住小说的事、物、人、情、时间、空间等线索,理清小说的矛盾冲突,体会情节对人物形象的塑造及主题的揭示所起到的作用。

常见题型:

(1)小说叙写某一情节,有什么作用请作简要分析。

(2)简要分析小说情节的特点(双线交织、悬念、曲折性、合理性等)及作用。

(3)作者反复写某一情节,有什么作用作者写某一段,对展开情节有什么作用

思路引导:

可读性强的小说一般都有跌宕起伏的故事情节,在出人意料的情节发展、不同类型的叙述顺序及戛然而止、留白式的结尾中,充分塑造着人物的性格,展现着文章的主题。

因此,情节类作用分析题往往要考虑对情节本身、对人物、对主题三方面的作用。

(1)先找出情节线索,理清情节的来龙去脉,考虑某些具体情节对全文情节的发展有什么作用;接着由事及人,看情节发展如何为塑造人物服务;然后分析情节对揭示深化主题等几个方面的作用。

(2)由以上的思路作导引,结合文本具体分析,组织答案。

答案分三个层面:指向情节本身(情节的特征)、指向人物(对塑造人物形象的作用)、指向主题(对表现主题的作用)。

例如,2011年课标全国卷《血的故事》第2题:

小说一开始就写乘凉会上“南腔北调”,这样写有什么作用请简要分析。

解题思路:从人物的角度看,它表明了乘凉会上人们的外省人身份;从主题表达的角度看,它提示读者思考外省人与台湾人的“血脉”关系;从情节联系的角度看,它与下文在人物对话中融入的方言是照应的。

参考答案:(1)表明乘凉会上的人们的外省人身份(人物角度);(2)提示小说主题的解读路径(主题角度);(3)照应下文出现的各种方言(情节角度)。

3.小说情节技巧赏析题

小说的情节技巧包括线索的技巧、情节的安排技巧,可读性强的小说一般都有跌宕起伏的故事情节,在引人入胜的故事中塑造人物的性格,展现文章的主题。

(1)小说线索

小说线索可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。

寻找线索的途径有:小说标题、小说中的中心词。

高考要求分析的小说线索多是双线结构,一明一暗,相互交织。

小说线索的作用:引起读者注意,引出下文,使文章连贯等等。

(2)情节的安排技巧

情节的安排一般有以下几种形式:

顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙:是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前面,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。

造成悬念,引人入胜。

插叙:在叙述主要事件的过程中,由于表达的需要,暂时中断叙述的线索,插入另一个或几个与中心事件有关的情节和事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件进行必要的补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

补叙:也叫追叙,是文章有时根据内容的需要,对前面所写的人或事作一些简单的补充交代。

平叙:指叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事,使头绪清楚,照应得体。

例如,2012年辽宁高考卷《最后的黄豆》第3题:

小说多次写到爷爷嚼黄豆,这在全文中有何作用请简要概括。

解题思路:本题考查分析作品的结构,欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。

描写是为人物形象的塑造服务的,“嚼黄豆”这一细节描写是人物精神面貌的写照,反映了爷爷的性格特征。

这一动作在文中多次出现,为情节的发展作了铺垫,成了串联小说情节的线索。

参考答案:①生动揭示爷爷的心理,反映爷爷专注、执着和顽强的性格特征;②是贯穿全文的线索,将爷爷创业、守成过程中的各环节紧密联系起来;③为情节发展作铺垫,使故事情节更丰富、更合理。