郭熙《树色平远图》-宋代深秋郊外风景山水名画高清大图赏析

【每日一图】郭熙《溪山秋霁》

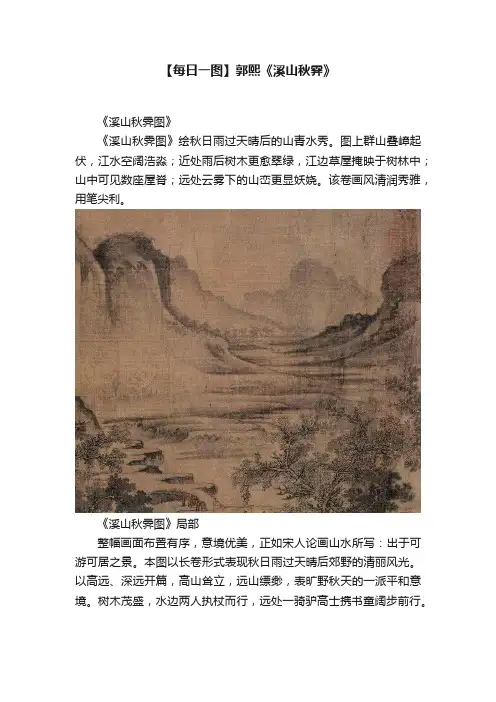

【每日一图】郭熙《溪山秋霁》《溪山秋霁图》《溪山秋霁图》绘秋日雨过天晴后的山青水秀。

图上群山叠嶂起伏,江水空阔浩淼;近处雨后树木更愈翠绿,江边草屋掩映于树林中;山中可见数座屋脊;远处云雾下的山峦更显妖娆。

该卷画风清润秀雅,用笔尖利。

《溪山秋霁图》局部整幅画面布置有序,意境优美,正如宋人论画山水所写:出于可游可居之景。

本图以长卷形式表现秋日雨过天晴后郊野的清丽风光。

以高远、深远开篇,高山耸立,远山缥缈,表旷野秋天的一派平和意境。

树木茂盛,水边两人执杖而行,远处一骑驴高士携书童阔步前行。

《溪山秋霁图》局部由于年代久远,也或许是当初作者用墨的问题,所以画面较为模糊。

淡墨双勾树干,轮廓线内以稀疏的淡墨沿树干皴擦而上,受光线似有似无。

树干直立而上,蟹爪枝、仰叶点描绘晚秋的枯树寒林景象。

画幅主景大山堂堂,山下茅屋、古树参天,山中寺庙隐约可见。

画幅尾部尽显平远、深远,令人遐想翩翩。

《溪山秋霁图》局部卷中忽而两山夹峙野水逶迤,忽而重岩叠嶂连绵而起,忽而江水横陈浩淼空阔,其中点缀高人逸士渔夫钓者,表现其悠闲生活情趣。

宋人论画山水谓需写出可游可居之景,此图布置有序,意境优美,正体现了这一要求。

《溪山秋霁图》局部《溪山秋霁图》传为郭熙所绘,第一次见著录为晚明莫是龙所藏,并经文嘉、王穉登、董其昌题跋。

再经张丑、吴升著录递藏至庞元济,可谓流传有序。

《溪山秋霁图》画上无作者款识,元时曾经倪瓒、柯九思等人收藏,定为郭熙之作,但此画画风清润素雅,用笔尖利,与传世的郭熙雄健浑厚之画风颇不相同,谢稚柳更定为王诜之作。

《溪山秋霁图》局部宣和画谱记载所藏郭熙三十幅作品无《溪山秋霁图》。

清代张丑《清河书画舫》记载:郭熙《江山秋霁图》陆生携示郭熙《江山秋霁图》卷,绢本、水墨极佳,后有文嘉、王穉登、董其昌三跋,乃莫云卿故物也。

清代吴升《大观录》记载:郭河阳《溪山秋霁图卷》绢本高八寸长六尺余,收藏诸印。

绯艳溢目,岩岭稠叠,松不及半尺,人止寸许,殿屋檐牙仰承,林树枝干屈曲,石碛沙水萦带,而丘壑烘染空灵,一派烟云杳霭之气,秀润如湿,大家格制也。

黄庭坚《次韵子瞻题郭熙画秋山》赏析及试题解答

次韵子瞻题郭熙画秋山(节选)黄庭坚黄州逐客未赐环①,江南江北饱看山。

玉堂②卧对郭熙画,发兴已在青林间。

郭熙官画但荒远,短纸曲折开秋晚。

江村烟外雨脚明,归雁行边余叠献。

坐思黄柑洞庭霜,恨身不如雁随阳。

【注】①环:同“还”。

②玉堂:谓学士院。

【解题】:次韵:按照原诗的韵和用韵的次序来和诗。

次韵就是和诗的一种方式。

也叫步韵。

题:写;子瞻:苏轼字子瞻。

元祐二年(1087年),苏轼任翰林学士时,见郭熙《秋山》图,因作七古《郭熙画秋山平远》,诗人依苏轼原韵和作一诗。

【作者】:黄庭坚,字鲁直,北宋著名文学家、书法家、江西诗派开山之祖。

黄庭坚在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。

黄庭坚与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,合称为“苏门四学士”。

黄庭坚的诗,被苏轼称为“山谷体”。

黄庭坚的书法独树一格,自成一家,他和北宋书法家苏轼、米芾和蔡襄齐名,世称为“宋四家”。

在文学界,黄庭坚生前与苏轼齐名,时称“苏黄”。

黄庭坚一生为官清正,治学严谨,以文坛宗师、孝廉楷模垂范千古。

【译诗】:被贬谪到黄州的苏子瞻还没有被赦免回来,你在长江南北尽情地观览山色。

你在做翰林学士的时候,看到郭熙的山水画,你的情思已经在绿水青山之间了。

郭熙的官画所画之景苍茫辽远,在画纸上曲曲折折地展现出晚秋之景。

江边村庄烟雨濛濛,远处是一行行的大雁,重重叠叠的山峰。

因而想到洞庭湖已降霜,黄柑已成熟,对自己不能向大雁一样南飞而遗憾。

【试题】:1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)A.诗人未从苏轼观画写起,反而荡开笔墨从子瞻贬黄州写起,时空转换大开大合。

B.苏轼观看郭熙的《秋山》图,意兴焕发,神驰魄动,仿佛置身于青林之间。

C.《秋山》图幅虽然短小,但笔致曲折,所画之景荒旷杳远,让人心生悲凉。

D.因想到洞庭湖边霜降,柑橘渐黄,诗人怅恨自己不能像逐暖的鸿雁,飞到南方。

2.诗歌的第七、八句描绘了一幅怎样的画面?有何作用?(6分)【答案】1. C(“让人心生悲凉”表述错。

郭熙《早春图》:流转的诗意笔墨,衍变的山水之法

郭熙《早春图》:流转的诗意笔墨,衍变的山水之法在整个北宋时期,有两幅山水画作品撑起了整个北宋的山水画时代;或者也可以说,这两幅山水画作品亦可代表着整个古典中国山水画的最高峰。

这两幅作品分别是范宽的《溪山行旅图》,以及我们今天要读的郭熙《早春图》。

两幅作品均有一些共性,开创式的皴法语言、成熟的构图法,以及相对完整的叙事性的内容和生命意义指向。

范宽的《溪山行旅图》和郭熙的《早春图》分别代表着两种风格流派,前者体现的是自然的雄浑阳刚之美,后者呈现的是万物复苏状态中的柔和之美。

我们通过画面可以获得一种直观感受,在《溪山行旅图》中,山的棱角、线条是非常刚硬的,而《早春图》中的山石,则更多地采用了渲染的技巧以此达到一种饱满膨胀的湿润感。

事实上,论笔墨老辣,郭熙于1072年创作的《早春图》不及其六年后创作的《窠石平远图》。

但是,在一个更加讲究叙事性的山水画黄金时代,《早春图》无疑更加符合北宋山水画所呈现出来的恢弘气势的山水范氏。

因为《早春图》在整个中国绘画史上具有举足轻重的意义,这幅典型的三远式构图的宏大山水作品几乎成为了郭熙的一张名片,所以也有人称郭熙为“郭早春”。

郭熙(1023—约1085),字淳夫,河南河阳人,布衣出身。

北宋神宗熙宁间图画院艺学,后任翰林待诏直长。

神宗年间,郭熙给宫中画了许多屏风和壁画。

郭熙擅长画山水寒林,格调清新。

他取法李成,亦吸取董源、范宽,并勇于革新创造,终自成一家。

当时画院画家无不师效其画,有“独步一时”之誉。

郭熙现存的作品有《早春图》、《幽谷图》、《关山春雪图》、《窠石平远图》、《溪山秋霁图》等。

郭熙不仅是一位卓越的画家,还在绘画理论方面有一定的贡献。

其子郭思根据他的绘画理论所整理的《林泉高致》一书,是我国画论史上第一部系统地探讨山水画创作的专门论著。

书中全面总结了以往山水画的创作实践,包含了郭熙的主要绘画思想和经验总结,代表了当时山水画理论的最高水平,对当今的绘画创作依然有着重要的参考价值。

宋代山水画家郭熙的艺术成就与风格特点

宋代山水画家郭熙的艺术成就与风格特点引言中国山水画自古以来就是中国绘画艺术中的重要流派,具有深远的影响力。

在中国历史上,许多杰出的山水画家为这一艺术流派作出了巨大贡献。

其中,宋代山水画家郭熙无疑是其中之一。

作为宋代重要的山水画家之一,郭熙以其独特的风格和卓越的艺术成就在绘画界崭露头角。

本文将深入探讨郭熙的艺术成就与风格特点,以期更好地了解他对中国山水画艺术的贡献。

郭熙的艺术成就1. 代表宋代山水画的高峰在宋代,山水画达到了一个巅峰时期,而郭熙正是代表这一时期山水画世家的杰出人物。

他的作品在技巧和创作思想上具有开创性的贡献,使其在宋代山水画史上独树一帜。

### 2. 精湛的构图技巧郭熙擅长利用前景、中景和远景的组合,巧妙的运用大小物体的布局,使整幅画面具有层次感和空间感。

他的构图不仅能够展现山水的广阔,还能够呈现出人物的活动和景物的细节,展现出真实的自然景象。

### 3. 独特的笔墨技法郭熙画笔的力度和轻重感极其准确,能够准确地表达出山水中的质感和纹理。

他善于利用传统的墨韵,使山石的质感得以完美呈现。

此外,他还善于运用不同的笔法来表现各种水波纹理以及树木的枝叶,使整幅画面充满生机。

### 4. 精准的气氛表达郭熙的作品能够通过氛围的营造给观者一种深刻的感受。

他善于通过色彩的运用来表达不同的气氛,使整幅画面充满激荡的情感。

他的作品能够将观者带入画面中,使其感受到山水的宁静和壮丽。

### 5. 对后人的影响郭熙的作品对后世的山水画家产生了深远的影响。

他的创作思想和艺术技巧为后来的山水画家提供了宝贵的借鉴。

在他的影响下,许多后来的艺术家纷纷追求自然的表现和内心的感受,在山水画创作上有了更深入的探索。

郭熙的风格特点1. 追求自然的表现郭熙追求山水画的真实反映,力图将自然景色准确地呈现在画布上。

他能够通过细腻入微的描绘,表达出山水的壮丽和美丽。

他擅长捕捉自然的细节,将其描绘得栩栩如生,使观者能够仿佛亲临其境。

宋代山水画家郭熙的艺术成就

宋代山水画家郭熙的艺术成就介绍郭熙和他的作品(H1)宋代是中国绘画史上一个非常重要的时期,被誉为中国绘画的"黄金时代"。

在这个时期,出现了许多杰出的山水画家,其中郭熙可以被称为宋代山水画家的佼佼者。

郭熙,字仲举,江苏苏州人,生于北宋道宁年间(1032年),卒于徽宗政和十年(1100年)。

他是北宋时期著名画家郭熙的后裔,也是宋代文人官僚阶层的代表之一。

郭熙的画作以山水为主题,凭借着精湛的技术和独特的创作风格,吸引了无数的观众。

他的作品表现了中国山水画的典范,融合了笔墨、构图、色彩、光影等要素,形成了独特的艺术风格。

郭熙的艺术风格和技术(H2)从写实到表现郭熙的画作注重写实性,并且注重传达画家的情感和思想。

他擅长通过描绘山川、江河、云雾等景观元素来展现自然环境的美丽和壮丽。

他的作品给人以强烈的视觉冲击力,令人感受到山水的宏伟和恢弘。

擅长表达意境郭熙的作品不仅仅是单纯的景物描绘,更具有深意和意境。

他善于运用隐喻和象征的手法来表达画家的情感和哲理。

他的作品不仅给人以美的享受,更引起人们的思考和共鸣。

突破传统的技法郭熙在技法上进行了很多的创新和突破。

他注重运用虚实相生、以墨分彩、寓言画法等技巧,使得他的作品充满了变化和活力。

他的笔墨技法独特,使得画面更加生动和立体。

郭熙的影响(H2)对后世的影响郭熙的艺术成就对后世山水画家产生了深远的影响。

他的作品不仅成为后世山水画家借鉴的对象,而且也促进了山水画的发展和演变。

他的创作风格激发了许多后来者对山水的热爱与探索。

提升艺术地位郭熙的作品在当时就受到了广泛的赞誉和欣赏。

他的创作开创了山水画的新纪元,提高了山水画的地位。

他的作品在艺术界产生了较大的影响力,并且被誉为是中国艺术的瑰宝。

郭熙的代表作品(H2)《秋山图》《秋山图》是郭熙的代表作之一。

这幅作品以秋天的山水为背景,展现了山水画家对秋天自然景观的描绘和表达。

画面中的山川、树木、云雾等元素被细腻地描绘出来,给人以强烈的视觉冲击力。

古代绘画鉴赏(范宽,郭熙,李成)

李成的画名始于五代,入宋更盛,史称“古今第一”。

李成的画风源自荆浩、关仝,虽出自两家,却未见“一笔相似”,可见他善于脱去前人窠臼,自立家法。

所绘山水,多写寒林平远景色,尤其皴法,如卷云浮动,浑厚圆润,却又惜墨如金,墨法极为精微。

此种画风,后人学者众多,奉之为北派高手。

《宣和画谱》说“凡称山水者,必以成为古今第一”。

认为他所画“山林薮泽,平远险易,萦带曲折;飞流、危栈、断桥、绝涧、水石,风雨晦明,烟云雪雾之状,一皆吐其胸中而写之笔下”。

在李成现存的作品中,《读碑窠石图》是其中最为著名的一幅,也是在构图和意境上最佳的一幅。

《读碑窠石图》为五代时期李成与王晓合作,此画为双拼绢绘制的大幅山水画,表现冬日田野上,一位骑骡的老人正停驻在一座古碑前观看碑文,近处陂陀上生长着木叶尽脱的寒树。

李成着力刻画了古树的形象,突出了外界的环境特征:荒漠地区、严酷的气候和古树那种坚韧、顽强、有强烈感情特征的艺术形象。

观此图不禁使人陷入一种苍凉冷落的情境之中,一块残碑,几株枯树,原野凄凉。

作者表现出人世沧桑,往事如烟,不堪回首之感,表现出他愤世嫉俗、高傲孤寂之品格。

在李成的笔下,几株古树、一人一骑、一块古碑,意境是如此深邃,显示了他深厚旷远的艺术境界。

以平远构图法表现清旷幽远的境界是李成画的一大特色。

李成的构图多用平远去表现烟林、山峦、雪景等幽深、清润、远阔的意境。

李成之所以常用平远构图,一是因为平远法适合于表现山东平原的烟林远丘,可以产生一望无际、层层推进的视觉效果,感觉上似无还有,营造出好的艺术气氛。

如果用高远或深远法来表现,就会显得局促与窄小了。

在宋代,远近法和明暗法虽为画论家所承认,但画家把它发挥到作品上去的很少,李成可以说是先期试验者之一。

他在继承前代成就的基础上,将山水画的表现内容和表现技巧推向了纵深的发展,对宋代山水画的发展做出了重大贡献。

记载说,他的山水画不仅表现出山川形象的变化,而且特别强调了季节气候的特点,其中最突出的就是创造了"寒林"的形象。

郭熙山水画《早春图》风水园林意境论文

郭熙山水画《早春图》风水园林意境论文摘要:山水画定式中表现有山有水,郁郁葱葱大树植物覆盖环绕,物产丰富,道路蜿蜒曲折,总能到达胜景之处,并有亭台楼榭,可居可游。

远处背景(北面)高山挺立,前面(南面)、左右,次山环绕,沟壑中有道路也有小溪潺潺,正符合北半球的地理学的特点,地势北高南低,季风可以带来丰沛的降水,背景高山可以抵御北风的侵扰袭击,形成一种物产丰富、生态优雅的地理环境定式。

这就是人合理的生存环境,也是人们向往的梦境,即中国山水画和风景园林意境中追求的美好的生态意境:一种可望、可行、可居、可游的生态景观环境。

一、北宋郭熙山水画《早春图》图解北宋郭熙的山水画,早期以巧瞻致工,中期在早期基础上又益精深。

取李成之法,布置愈造妙处。

晚期作品落笔益壮,多所自得。

至摅发胸臆,则于高堂素壁,放手作长松巨木,回溪断岩,岩岫巉绝,峰峦秀起,云烟变灭,烟霭之间,千态万伏。

现存《早春图》(台湾台北故宫博物院藏),绢本浅设色,纵158.3厘米,横108.1厘米,一般认为是郭熙的代表作。

画的前面巨石圆岗,迭叠而上,薄雾淡淡地笼罩在山腰,画的通端两座山头耸立,右一大山头被云雾遮掩一半,当中有一条通向山头而未经开垦的“路”,画的右边中部是乱冈,乱冈当中联及山腰处一片楼观,山腰里有泉水流下直至右角山溪中,伸向山溪的道上有人行动,画的左边是空旷的山壑,中有涧水绕过前面一个大石岗至左下端的溪中,大石岗后面有一座木桥,通向山中,上亦有行人,下端伸向溪水的道旁停一只小木船,道上有人挑水。

画面前、中、后、左、右的山石皆有大小长短不同的树,或直或弯,或立或斜,或倒或挂,或倚壁,树枝尚未放青。

画的左侧当中的树枝下有款字“早春壬子年郭熙画”八字。

画面上内容丰富,山重水复,桥路楼观,展现了北宋山水画可望、可行、可游、可居的境界特征。

郭熙《山水画论》,言远近、深浅,风雨、明晦,四时朝暮之所不同。

则有春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡……,大山堂堂为众山之主,长松亭亭为众目之表……。

山水以畅游——解读郭熙的《树色平远图》

69审美与艺术学郭熙①是中国11世纪晚期杰出的山水画画家,师法李成,画山石多用卷云或鬼脸皴,画树犹如蟹爪下垂。

现在学界对于郭熙画作的研究分析不多,大多着眼于对其画论《林泉高致》及其代表画作《早春图》的研究,而关于郭熙《树色平远图》②的研究可以说几乎没有。

但其实我们通过仔细观看分析郭熙的这幅《树色平远图》画作,会发现它和北宋那些画高远险峻的大山水画不同,它没有那些宏伟山水画给人的压迫之感,不会让人心生畏惧。

郭熙的这幅《树色平远图》以平远构图,所绘也非巨障高壁,而是一河两岸的深秋之景,却给我们带来清远旷达、恬淡缥缈的精神享受。

从郭熙的《林泉高致》中,我们可看到郭熙对于山水画的要求,他认为山水画要满足人们,特别是士人“不下堂筵,坐穷泉壑”的要求,并要获得“快人意”之感,而这种“快人意”之感在这幅画中实际就体现为一种“山水以畅游”的理想,这种理想在画作中则是通过丰富的时空意识来实现。

一、时间的流动郭熙画作有着明确的时间意识,而他对于时间意识的把握来自于他对自然细致的观察和体悟性的认识。

在《林泉高致》中,他强调四时之景及朝暮之景的不同,如“真山水之云气,四时不同:春融冶,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡”“真山水之烟岚,四时不同:春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”“山朝看如此,暮看又如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变态不同也”,等等,而他对于时间的这种明确意识也贯穿到这幅《树色平远图》中。

郭熙的这幅名为《树色平远图》的画作,在标题上看不出所绘画的季节,但通过对画中典型形象“树”的分析,可知郭熙所绘是深秋之景。

郭熙画树最有特色,这一特色来源于他的蟹爪树画法,树枝向下生发,如蟹爪状,因而得名。

这一画法是师承李成,主要用来表现北方地区的枣树、槐树等树木。

具体到此画中的树,从数量上看比较稀少,比较明显的就是河岸边的几棵。

这几棵树主枝特别明显,枝丫也长短相间、疏密得当,使用“蟹爪”这一技法画树,树枝或向上伸展,或向下低垂,使树枝显得顾盼有态。

从郭熙的“三远”论来浅析其山水画的特征

从郭熙的“三远”论来浅析其山水画的特征郭熙是中国南宋时期著名的画家,他从事山水画创作60多年,对中国山水画艺术有着重要的贡献。

郭熙的山水画以“三远”著称,即“远气象、远意境、远情趣”,这三个方面构成了他山水画的特征。

首先,远气象是指画面上的景物远近有致,能够创造出远处清晰、近处模糊的效果。

在郭熙的作品中,他通过运用远近法和透视法来创造远近的效果。

例如在《游春图》中,画家将画面分成三个平面,前面是桥、楼、树等近景,中间是江、山、云等中景,远处则是山峦、云霞等远景。

这种把握景物远近的手法,使得画面呈现出层次感和透视感,给人以宽广和深度的感受。

其次,远意境则是指画家在表现山水时,能够通透地把握自然景物之外更深层次的情感和精神内涵,使作品呈现出一种内蕴的意境。

在郭熙的山水画中,他通常不采用纯粹的写实手法,而是注重运用意境手法,将自己的情感、思想表现在画面中,使作品有着更深层次的含义。

例如在《清夜图》中,画家刻意选择夜晚作为表现对象,虽然画面中有寺庙、树木、山峰等景物,但是通过光影的变化和静谧的气氛,给人以沉静、深远的感觉,更多的是表达出对清净、悠远生命的向往。

最后,远情趣则是指画家作品的审美情趣可以引起观者韵味、深思。

在郭熙的山水画中,他非常注重表现自然景色的美感,如水流、云霞、岩石、树木等形态和色彩,都经过了他的精心描绘和组合。

但不仅是景物本身,他还通过细腻的线条、轻重缓急的运用、亮度的变化等手法,表达出自己的情感和情趣,给人以强烈的视觉和感受。

例如在《巨屏图》中,画家运用了大量的重重叠叠的山峦和精细描绘的水流,突出了大自然的力量和气势,使整幅作品显得朴实、深沉、悠远。

总之,郭熙山水画的特征是三远,即远气象、远意境、远情趣。

在这三个方面,他运用多种手法表现自己的艺术追求和个性,使其作品成为中国山水画的经典之一。

它不仅具有审美意义和历史价值,更是一个民族的文化遗产。

郭熙《早春图》解读(附高清细节)

郭熙《早春图》解读(附高清细节)一﹑(郭熙)生平:玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山郭熙:字淳夫,河阳温县(今河南孟州市)人,世称“郭河阳”。

目前被研究界认同的郭熙生卒年,推测大致生于宋真宗咸平年间(998-1003 年)卒于哲宗元祐二年(1087 年)以后,享八十余高寿。

郭熙画像苏文绘北宋中后期最有影响的画家是继承李成传派的郭熙,但关于郭熙的生平资料却与他的声名相差悬殊,他在宋神宗时期以前的活动几乎是谜。

与郭熙同时的郭若虚在《图画见闻志》则提道:“郭熙,河阳温人,今为御书院艺学,工画山水寒林。

施为巧瞻,位置渊深。

虽复学慕营丘,亦能自抒胸臆,巨障高壁,多多益壮,今之世为独绝矣。

”郭熙的家乡温县位于河南北部,此地有黄河及太行之胜景,而郭熙又爱好游历,胸富丘壑,故作画时灵感常如泉水般涌出,艺术上锐意创新,笔下能“得云烟出没峰峦隐显之态”表现“远近浅深,风雨明晦,四时朝暮之所不同”,从中表现富有魅力的优美意境,因而以“布置笔法,独步一时”。

享名于京洛一带的民间画家郭熙,于宋仁宗时期(1023-1063 年)入翰林图画院,宋神宗时(1067-1085 年)擢升为得宠的待诏。

当时的京城官员吴充(1031-1080 年)、邵亢(1041-1074 年)等都曾请郭熙作画。

传说他作画速度极快,“一挥而成”。

根据郭熙之子郭思的《林泉高致·画记》所记,因为宋神宗喜爱郭熙画风,所以内廷之中由郭熙图绘壁面、屏风的记录屡见不鲜。

郭熙在朝堂之上绘制的大幅壁画以及屏风,以学士院(玉堂)内的作品《春江晓景》流传最广。

学士院,是皇帝秘书处,有翰林学士轮值其中以方便皇帝随时宣诏。

学士院在元丰年间搬移到枢密院后方时,邀请郭熙作屏风画。

郭熙所画的《春江晓景》完成后,成为翰林学士们每日上朝时的陪伴之物,所以士人们也经常将这幅画写入他们的诗文之中。

苏轼在《郭熙画秋山平远》中写道:“玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山。

鸣鸠乳燕初睡起,白波青嶂非人间。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

郭熙《树色平远图》-宋代深秋郊外风景山水名画高清大图

赏析

作品名称:树色平远图卷作者名称:郭熙创作时间:宋代作品规格:纵32.4厘米,横104.8厘米作品材质:绢本水墨收藏现状:美国纽约大都会艺术博物馆藏

图片规格:29149x2000像素资源大小:10.5MB《树色平远图》,宋代,郭熙,绢本水墨,横卷,纵32.4厘米,横104.8厘米,美国纽约大都会博物馆藏宋代郭熙《树色平远图》29149x2000像素高清大图

《树色平远图》表现深秋郊外的优美景象。

开卷处为远山野水,次而出现坡陀老树,冈阜上筑有凉亭,正是文人雅士诗酒嘉会的理想佳处。

画中点缀有拄杖的老人,携琴捧盒的仆夫,水面的小舟和飞翔的野凫,都渲染了浓郁的诗意。

此图无款,卷后有元明诸家诗文题跋。

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(一)

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(二)《树色平远图》与郭熙的另一副传世名画《窠石平远图》画风和构图极为相似,描绘一河流两岸树色平远的景色。

画中之景以河为界可分作前后两部分。

前景画河流近岸,平地坡石,其上生古树数丛,枝干盘曲伸张,树上枯藤缠绕,垂蔓点水。

整个景物清寒枯硬,其境界清旷平淡。

画面以平

远布局,构景简洁,开阔而均衡。

其树似鹿角蟹爪,山石笔法灵活多变,墨色浓淡变化丰富而微妙,所造之境具体真实,从中可以看出李成画风的影响,同时又体现出郭熙山水画的典型风格。

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(三)

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(四)

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(五)宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(六)

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(七)

宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(八)宋代郭熙山水画《树色平远图》局部高清大图(九)。