中信集团香港借壳上市案例分析

关于中信泰富买壳上市案例的启示【分享】

关于中信泰富买壳上市案例的启示摘要:九十年代头两年香港股市上的红筹股主角毫无疑问是中信泰富,从中国国际信托投资公司全资控股的“中信香港”对“泰富发展”进行股权收购作为起点,通过一系列的配股、收购和置换等方式将“中信香港”原有资产注入了“泰富发展”,同时获得资本市场资金回流,最终实现了“中信香港”的买壳上市。

现在“中信泰富”按市价总值计算1996年已经是香港股市前十位的上市公司之一,股价从1991年的 1. 3元/股增加到1996年底的44. 9元/股。

中信泰富的买壳上市是中国资本市场上比较精彩的经典力作。

这一并购重组案例也是华资在香港股市最富影响力的“买壳上市”案,为中国内地大型集团利用香港证券市场资本运营提供了借鉴的成功范例。

关键词:买壳上市;中信泰富;启示一、中信泰富借壳上市案例背景介绍自从1988年国务院下达命令对在港华资公司进行重组整顿,“中信香港”的董事长荣智健就开始积级寻找机会在香港证券市场上市融资,但是由于相关法律法规的缺位,在香港无法取得造壳上市的资格,因此荣智健选择了买壳上市这条进入香港资本市场的捷径。

在有效证券市场上完整的买壳上市流程一般分为三个步骤:买壳_净壳一装壳(注资)。

所谓买壳,是指非上市公司通过一定方式购买上市公司的股权,收购控制上市公司;所谓净壳,是指将壳公司的原有不良资产进行剥离和分拆,成为相对“干净”的壳准备新资产的注入;所谓装壳,是指利用上市公司的上市条件,将原公司的其他资产通过配股、收购或置换等方式注入到上市公司中去。

“中信香港”对于“泰富发展”的买壳上市也是按照这个思路操作的。

首先是买壳步骤的操作。

在李嘉诚和郭鹤年的支持下,荣智健于1990年 1 月通过和绝对控股的曹光彪集团定向洽谈,双方达成了 1.2元/股的定价,这样“中信香港”斥资3. 97亿港币购得曹氏所拥有的占“泰富发展” 50. 7%的1. 311亿股,顺利入主成为“泰富发展”的第一股东,取得了“泰富发展”的控制权,在技术上完成了对于“泰富发展”的收购操作,即买壳步骤的操作。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2014年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITIC LIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

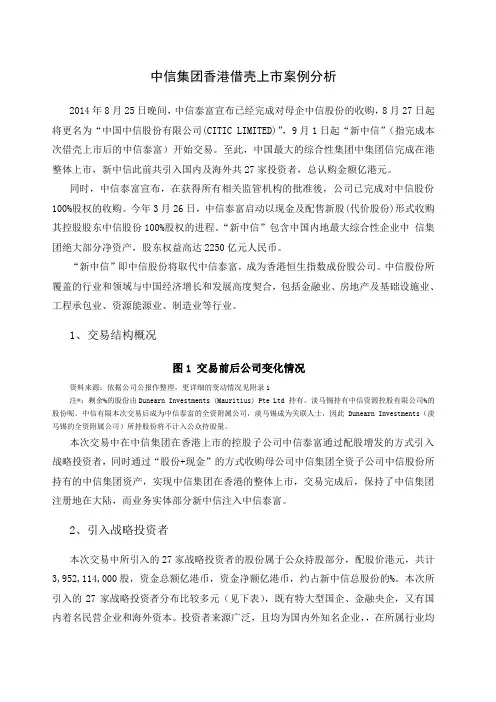

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价港元,共计3,952,114,000股,资金总额亿港币,资金净额亿港币,约占新中信总股份的%。

香港借壳案例

香港借壳案例

香港借壳是指一家未上市公司通过与一家已在香港证券交易所上市的公司合并,从而实现在香港证券交易所上市的过程。

这种方式相对于传统的首次公开发行(IPO)来说,更为快捷、便捷,因此在香港证券市场上备受关注。

香港借壳案例在近年来频频出现,其背后的商业逻辑值得深入探讨。

首先,对

于未上市公司来说,通过借壳上市可以避免了繁琐的IPO程序,大大节省了时间

和成本。

其次,对于已上市公司来说,借壳可以为其注入新的业务和资产,提升公司整体价值。

因此,双方在借壳交易中都能够获益。

然而,香港借壳案例也存在一些风险和挑战。

首先,对于投资者来说,借壳上

市的公司往往缺乏足够的审计和披露信息,存在较大的不确定性。

其次,借壳上市后的公司可能面临着整合难题,不同业务之间的协调和管理成为一大挑战。

因此,投资者和公司都需要谨慎对待借壳交易,充分评估风险和收益。

在实际操作中,香港借壳案例的成功与否取决于双方的合作和协调能力。

首先,未上市公司需要充分了解上市公司的业务和资产情况,确保双方业务的互补性和整合性。

其次,已上市公司需要对未上市公司进行全面的尽职调查,确保其财务和经营状况良好,避免日后出现不良资产的问题。

只有双方都能够做到充分的沟通和合作,才能够实现借壳交易的双赢局面。

总的来说,香港借壳案例在香港证券市场上具有重要的意义,它为未上市公司

提供了一条快速上市的途径,也为已上市公司提供了业务拓展的机会。

然而,借壳交易也存在着一定的风险和挑战,需要双方慎重对待。

只有在双方充分合作和协调的情况下,借壳交易才能够取得成功,实现共同的价值和利益。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2014年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITIC LIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额532.7亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

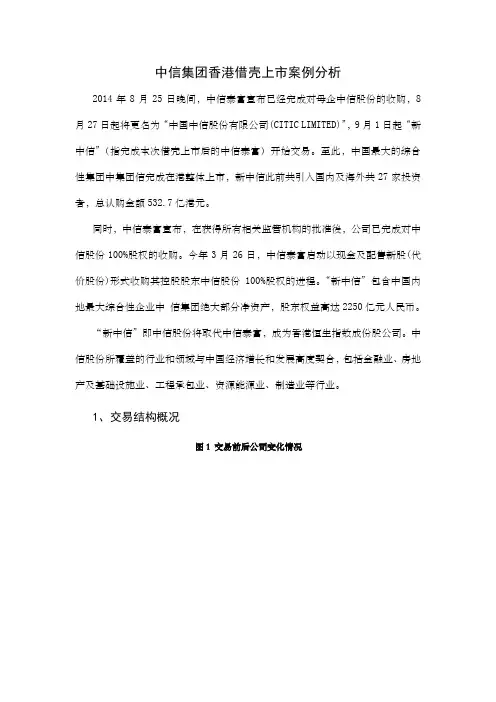

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余0.23%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司11.46%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价13.48港元,共计3,952,114,000股,资金总额532.74亿港币,资金净额530.42亿港币,约占新中信总股份的15.87%。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2014年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITICLIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

1、交易结构概况图1交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余%的股份由DunearnInvestments(Mauritius)PteLtd持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此DunearnInvestments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价港元,共计3,952,114,000股,资金总额亿港币,资金净额亿港币,约占新中信总股份的%。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2014年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITIC LIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额532.7亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

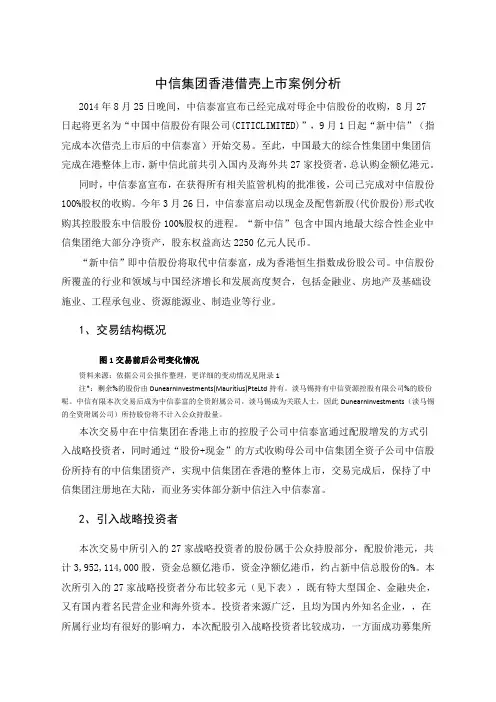

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余0.23%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司11.46%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价13.48港元,共计3,952,114,000股,资金总额532.74亿港币,资金净额530.42亿港币,约占新中信总股份的15.87%。

[泰富,中信,案例]浅谈关于中信泰富买壳上市案例的启示

浅谈关于中信泰富买壳上市案例的启示

自从1988年国务院下达命令对在港华资公司进行重组整顿,中信香港的董事长荣智健就开始积级寻找机会在香港证券市场上市融资,但是由于相关法律法规的缺位,在香港无法取得造壳上市的资格,因此荣智健选择了买壳上市这条进入香港资本市场的捷径。

在有效证券市场上完整的买壳上市流程一般分为三个步骤:买壳-净壳-装壳(注资)。

所谓买壳,是指非上市公司通过一定方式购买上市公司的股权,收购控制上市公司;所谓净壳,是指将壳公司的原有不良资产进行剥离和分拆,成为相对干净的壳准备新资产的注入;所谓装壳,是指利用上市公司的上市条件,将原公司的其他资产通过配股、收购或置换等方式注入到上市公司中去。

中信香港对于泰富发展的买壳上市也是按照这个思路操作的。

其次是净壳步骤的操作。

评价壳资源的好坏就在于净壳过程的复杂程度,愈是优良的壳资源,其净壳步骤就越简单。

泰富发展本身是一个上市不久的公司(1986年上市),成立时间短(1985年成立),还不存在不良资产,是一个近乎干净的壳。

因此中信香港仅仅是按照原先和曹氏的约定将持有的永新股份8%的股权以1.5元/股的价格转让给了曹氏,泰富回收资金7337.85万港币。

最后是装壳步骤的操作,这也是买壳上市的目的所在,难点所在。

作为上市公司中信泰富通过证券市场进行筹资,本身也会进行多元化收购,比如参股江苏、郑州等电站项目,再比如后来筹集56亿巨资收购恒昌企业等,但是最为重要的股权收购还是针对中信香港名下的下属公司股权和其他资产。

装壳的重要操作。

买壳上市论文:关于中信泰富买壳上市案例的启示

买壳上市论文:关于中信泰富买壳上市案例的启示摘要:九十年代头两年香港股市上的红筹股主角毫无疑问是中信泰富,从中国国际信托投资公司全资控股的“中信香港”对“泰富发展”进行股权收购作为起点,通过一系列的配股、收购和置换等方式将“中信香港”原有资产注入了“泰富发展”,同时获得资本市场资金回流,最终实现了“中信香港”的买壳上市。

现在“中信泰富”按市价总值计算1996年已经是香港股市前十位的上市公司之一,股价从1991年的1.3元/股增加到1996年底的44.9元/股。

中信泰富的买壳上市是中国资本市场上比较精彩的经典力作。

这一并购重组案例也是华资在香港股市最富影响力的“买壳上市”案,为中国内地大型集团利用香港证券市场资本运营提供了借鉴的成功范例。

关键词:买壳上市;中信泰富;启示一、中信泰富借壳上市案例背景介绍自从1988年国务院下达命令对在港华资公司进行重组整顿,“中信香港”的董事长荣智健就开始积级寻找机会在香港证券市场上市融资,但是由于相关法律法规的缺位,在香港无法取得造壳上市的资格,因此荣智健选择了买壳上市这条进入香港资本市场的捷径。

在有效证券市场上完整的买壳上市流程一般分为三个步骤:买壳-净壳-装壳(注资)。

所谓买壳,是指非上市公司通过一定方式购买上市公司的股权,收购控制上市公司;所谓净壳,是指将壳公司的原有不良资产进行剥离和分拆,成为相对“干净”的壳准备新资产的注入;所谓装壳,是指利用上市公司的上市条件,将原公司的其他资产通过配股、收购或置换等方式注入到上市公司中去。

“中信香港”对于“泰富发展”的买壳上市也是按照这个思路操作的。

首先是买壳步骤的操作。

在李嘉诚和郭鹤年的支持下,荣智健于1990年1月通过和绝对控股的曹光彪集团定向洽谈,双方达成了1.2元/股的定价,这样“中信香港”斥资3.97亿港币购得曹氏所拥有的占“泰富发展”50.7%的3.311亿股,顺利入主成为“泰富发展”的第一股东,取得了“泰富发展”的控制权,在技术上完成了对于“泰富发展”的收购操作,即买壳步骤的操作。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2021年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITIC LIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额532.7亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余0.23%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司11.46%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

1 / 9本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价13.48港元,共计3,952,114,000股,资金总额532.74亿港币,资金净额530.42亿港币,约占新中信总股份的15.87%。

中信集团香港借壳上市案例分析

中信集团香港借壳上市案例分析2021年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份(CITIC LIMITED)〞,9月1日起“新中信〞〔指完本钱次借壳上市后的中信泰富〕开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额532.7亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信〞包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大局部净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信〞即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和开展高度契合,包括金融业、房地产及根底设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余0.23%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股11.46%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments〔淡马锡的全资附属公司〕所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金〞的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体局部新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股局部,配股价13.48港元,共计3,952,114,000股,资金总额532.74亿港币,资金净额530.42亿港币,约占新中信总股份的15.87%。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中信集团香港借壳上市案例分析2014年8月25日晚间,中信泰富宣布已经完成对母企中信股份的收购,8月27日起将更名为“中国中信股份有限公司(CITIC LIMITED)”,9月1日起“新中信”(指完成本次借壳上市后的中信泰富)开始交易。

至此,中国最大的综合性集团中集团信完成在港整体上市,新中信此前共引入国内及海外共27家投资者,总认购金额亿港元。

同时,中信泰富宣布,在获得所有相关监管机构的批准後,公司已完成对中信股份100%股权的收购。

今年3月26日,中信泰富启动以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权的进程。

“新中信”包含中国内地最大综合性企业中信集团绝大部分净资产,股东权益高达2250亿元人民币。

“新中信”即中信股份将取代中信泰富,成为香港恒生指数成份股公司。

中信股份所覆盖的行业和领域与中国经济增长和发展高度契合,包括金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业等行业。

1、交易结构概况图1 交易前后公司变化情况资料来源:依据公司公报作整理,更详细的变动情况见附录1注*:剩余%的股份由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 持有。

淡马锡持有中信资源控股有限公司%的股份呢。

中信有限本次交易后成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡成为关联人士,因此Dunearn Investments(淡马锡的全资附属公司)所持股份将不计入公众持股量。

本次交易中在中信集团在香港上市的控股子公司中信泰富通过配股增发的方式引入战略投资者,同时通过“股份+现金”的方式收购母公司中信集团全资子公司中信股份所持有的中信集团资产,实现中信集团在香港的整体上市,交易完成后,保持了中信集团注册地在大陆,而业务实体部分新中信注入中信泰富。

2、引入战略投资者本次交易中所引入的27家战略投资者的股份属于公众持股部分,配股价港元,共计3,952,114,000股,资金总额亿港币,资金净额亿港币,约占新中信总股份的%。

本次所引入的27家战略投资者分布比较多元(见下表),既有特大型国企、金融央企,又有国内着名民营企业和海外资本。

投资者来源广泛,且均为国内外知名企业,,在所属行业均有很好的影响力,本次配股引入战略投资者比较成功,一方面成功募集所需要的资金,另一方面所引入的投资者可以和中信集团在业务上进行一定的合作,比如中信集团和卡塔尔投资局在2014年签署协议,各自出资50%成立100亿美元的投资基金,用于在中国的项目投资。

表1:上市引入战略投资者目录限公司East CrimsonHoldings, Ltd.亿美元3,450 Bain Capital, LLC. 奥氏资本管理集团公司亿美元2,875Trendfield Inc. 亿港币5,750 Kuok Brothers Sdn Berhad附属公司(马来西亚)中国信保亿美元2,875中化香港亿港币1,725 中化集团资料来源:依据中信泰富港交所信息披露整理3、向母公司配股收购中信股份资产(a)中信股份资产2010年,中信集团启动股份制改革,于2011年改造完成,中信集团改制为国有独资公司。

改造完成后,中信集团持有中信股份%股份,并通过其全资子公司北京中信企业管理有限公司持有中信股份余下的%的股份。

中信股份承接了中信集团90%的资产,包括银行、证券、信托、保险等金融资产和地产、资源能源、工程承包等非金融资产。

图2:中信股份业务板块注:中信股份间接持有中信泰富%的股权,在收购完成前,中信股份下属持有中信泰富股份的境外全资附属公司会根据业务需要,将其持有的中信泰富股份划转至中信集团或其指定的一家或多家境外全资附属公司持有。

中信股份经营管理中信集团下辖的绝大部分业务和资产,中信股份主要业务包括:-金融业务:中信股份拥有银行、证券、信托、保险等多门类金融业务。

-房地产与基础设施业务:主要包括房地产的开发、销售和持有,以及投资经营高速公路和港口码头等基础设施项目。

-工程承包业:主要包括基础设施、房屋建筑、工业建设等工程的承包和设计业务。

-资源能源业:可分为资源能源开发、资源能源加工、资源能源贸易三大类。

-制造业:主要包括重型机械、电力电子、汽车用铝车轮和汽车用铝铸件以及其他产品。

-其他行业:中信股份的其他行业还包括电讯服务、卫星转发器出租和出售、通用航空服务、出版服务、综合外包服务、旅游服务和拥有足球俱乐部等。

中信股份各业务板块的规模和广度处于行业领先地位,截至2013年底,中信股份(不包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约为人民币2250亿元。

其中金融资产比例占比达80%,非金融资产比例为20%。

2014年5月14日,中信泰富发布通函,发布经财政部核准的评估价值为人民币22,699,万元(约相当于28,659,万港元)。

(b)对价支付现金部分:支付港币53,357,554,905元。

现金对价应由中信泰富向中信集团指定的帐户支付,资金来源为上述引入战略投资者获得资金。

股份部份:由人民币177,百万元(折合约港币223,百万元)调整为港币233,227,798,536元。

股份对价将由中信泰富向中信集团指定的全资附属公司(中信盛荣有限公司、中信盛星有限公司)发行17,301,765,470股对价股份的方式支付。

上述港币金额根据中国人民银行2014年3月24日公布的人民币兑港币中间价,即港币元兑人民币元计算。

(C)交易后中信泰富和新中信股份结构表3交易前后股份变化情况注*:中信盛荣和中信盛星均为中信集团全资子公司。

资料来源:依据中信泰富公告整理。

4、交易分析(a)交易结构分析本次所引入战略投资者的资金全部用于进行收购母公司时候的现金对价支付。

假设本次交易没有引入战略投资者,而是直接通过增发股票进行融资,则为支付收购中信股份的对价亿港元,需要增发21,260,782,893股,这样完成交易后公众持股在完成交易后的新中信持股比例为%,不满足香港上市公司规则。

按照香港上市规则,公司上市后需要保持25%的流通股份,中信集团已获得港交所的豁免,在中信泰富收购中信股份完成后,保持15%的流通股即可。

如果保证公众持股比例为15%的最低线,则可以发行8,239,316,215新股给中信集团,这样股票总价值亿港元,需要进行亿港元的现金支付。

依据2013年中信泰富财务报告,其现金与银行存款为亿港元,公司现有负债亿港元,总资产亿港元,净负债比率为46%(附录2),可以看出公司进行港元存在很大压力,如果通过债务的方式金融融资,很难获得足够的资金,基于此可以看出本次引入机构投资者的必要性。

同时此次收购中,中信集团已与港交所作过沟通,视为大型收购行动,不是反向收购或视为IPO需要向港交所以IPO方式重新审批,据有关投行人士介绍本次交易也突破了香港市场不再批复红筹股的限制。

中信泰富获注入的中信集团资产,包括银行、电讯、证券、汽车销售、资源、特钢、房地产及工程承包等。

部分业务属于外资限制领域,因此今次部分资产已获中央特批收购。

(b)为何选择中信泰富中信集团下属有多家上市公司,如中信银行、中信证券等,为何选取借助中信泰富这一平台。

中信泰富经过澳元衍生品一役,元气大伤,虽然它还是恒生指数的成分股,但关注度已大不如前,现在的股价较低,相对而言借壳成本不高。

而其他如中信银行、中信证券均属集团优质资产,被借壳太可惜。

(C)为何选择香港由于中信股份持有众多在内地和香港上市公司股权,囿于内地上市规则的限制,在谋划整体上市之初,中信股份只能选择海外上市这一途径,区别在于是直接整体IPO还是借壳上市。

因为中信股份如果要在A股上市,需要将已上市的子公司私有化,这容易导致大量的利益输送和腐败,根本不可能实现。

另一方面,内地的融资环境不好,A股低迷,市场对大量规模融资很反感。

在香港,上市规则允许资产重复上市,发行人只需要做好信息披露,并与投资者妥善协商兑价即可。

考虑到中信股份的资产体量太大,IPO的时间成本同样巨大,中信最终选择了借壳上市的模式。

另外中信集团的常振明曾讲到,香港作为国际金融中心之一,其拥有健全的法律体系、高水平的管治标准、与国际接轨的经营管理模式以及优秀的人才等。

5、背景与意义解析从政策信号上看,十八届三中全会《决定》明确提出了国有企业混合所有制改革的方向。

从央企巨头中国石油化工集团(下称中石化)引入千亿民间资本的计划,到地方国企的整合兼并以及激励机制的改革,新一轮国有企业改革的大幕悄然拉开。

中信集团此轮改制上市顺利推进,成为新一轮国企改革的标杆和样本,中信赴港上市可被视作国企改革的抢滩战役。

中信集团通过中信泰富在香港上市,这应该是港股的一件大好事。

业界对此也多有分析与评论,包括蛇吞象、还有国企及央企的混合所有制改革、尤其是大央企整体上市的试水、以及推动金融企业国际化等。

作为国企混合所有制改革的先锋,又媒体报道中信集团领导层确实希望通过上市为中信集团争取到更好的平台,他们亦希望采取一些创新的举措来突破现有体制长久以来对国有企业形成的羁绊。

中信证券董事长王东明3月28日在香港表示,中信集团整体上市,是对十八届三中全会提出的混合所有制进行先行先试。

此前,财政部保持对中信集团100%的控股,即对中信股份亦是100%控股,此次借壳上市保持了中信集团的地位,而在中信股份这一层面引入了多方投资者。

本次尝试整体上市后,有助于中信集团推行更加市场化的经营运作方式,比如更加市场化的管理层聘任机制、考核机制,甚至可以在未来尝试引入股权激励计划。

附录1:交易中信前后公司架构交易前结构:资料来源:中信泰富2014年5月14日通函交易后结构:资料来源:中信泰富2014年5月14日通函附录2:杠杆比率变化情况资料来源:中信泰富2013年财务报告附录3:中信泰富介绍中信泰富是一家综合性的实业公司,于香港注册成立。

其前身为泰富发展(集团)有限公司(下称泰富发展);1985年成立,后获得上市地位。

1987年荣智健加入中国国际信托(香港集团)有限公司(下称中信香港),担任副董事长兼总经理。

在荣智健的运筹之下,1990年,中信香港收购泰富发展49%的权益并注入若干资产,其中包括港龙航空%的权益及两座工业大厦。

泰富发展遂与中信集团结缘,荣智健亦由此成为泰富发展的董事。

翌年,泰富发展改名为“中信泰富有限公司”,即中信泰富。

时值香港主权交接前夕,中信香港将中信泰富作为融资的窗口和收购战略性资产的平台;一方面将港澳两地重要的战略性资产注入中信泰富,另一方面通过中信泰富融资为日后的收购业务筹集资金。

1996年12月26日,时任中信集团总经理王军签字同意以25%的折让价,即每股港币33元,配售亿股中信泰富股票给以荣智健为首的公司管理层,其中亿股由荣氏独得,令其持股上升至18%亿股),成为公司第二大股东。