《等高线地形图判读》教案

地形图判读教学设计(优秀3篇)

地形图判读教学设计(优秀3篇)地形图判读教学设计篇一学习目标:1、了解海拔和相对高度的概念,并能熟练应用。

2、了解等高线定义,理解其特点并能灵活应用。

3、能利用等高线判读五种基本地形的特点。

教学重点:等高线定义及特点教学难点:利用等高线判断地形特点教学方法:演示法比较法讨论法教学过程:[复习提问]1、地图的基本要素?2、比例尺的三种形式?[导入]同学们已经对地图的基本要素有了了解,实际上地球表面不是平的,而是高低起伏的。

例如有高山、平原、海洋等等,这些地形是如何在地图上表示一目了然的呢?这就需要我们今天来学习《地图》的第二部分《地形图的判读》。

[授新]师:投影(图127)并提出问题。

(见或内容如下)1、甲地高出海平面的垂直距离是多少米?2、乙地高出海平面的垂直距离是多少米?3、甲地比乙地高多少米?生:回答(略)。

师:什么叫海拔?什么叫相对高度?生:回答(略)。

师:海拔和相对高度这两个概念有何异同?生:回答(略)。

师:小结(见或内容如下)不同点相同点海拔地面某个地点高出海平面垂直距离相对高度某个地点高出另一地点师:接下来让我们做一个练习题吧!(见或内容如下)1、珠穆朗玛峰的海拔8844米,马里亚纳海沟水深米,二者的相对高度是(B)A2186米B米9882米D米师:投影(图128)提问:谁能说出等高线(等深线)的定义及特点?生:讨论回答(略)。

师:小结(见或内容如下)。

1、同一条等高线上的各点海拔都相等。

2、等高线密集的地方坡陡,等高线稀疏的地方坡缓。

师:我们再做一个练习题!(见或内容如下)仔细读右图判断:从B点爬到山顶A容易,还是从点爬到山顶A容易,为什么?师:投影(图129)提问:谁能说出山地不同部位等高线的特点?生:讨论回答(略)。

师:小结(内容如下)。

山顶:等高线上的数字由外向里依次变大。

山脊:与山顶的等高线相比,山脊的部位向数字小的方向凸。

山谷:与山顶的等高线相比,山谷的部位向数字大的方向凸。

《等高线与地形图的判读》-经典教学教辅文档

《等高线与地形图的判读》教学设计(第一课时)一、教学目标(一)知识与技能1、了解等高线、等高线地形图的概念,初步学会在等高线地形图上辨认地势高低起伏和坡度陡缓;2、了解绝对高度和绝对高度的概念、公式及估算方法。

(二)过程与方法1、利用地形模型学习等高线地形图;2、动手制造山体模型;先生绘制等高线。

(三)情感态度价值观1. 激发先生学习地理兴味,培养动手操作的理论能力。

二、教学重点:等高线与地势高低、坡度陡缓的关系。

三、教学难点:等高线的判读四、学情分析七年级重生对新课程总是好奇的,根据其心思年龄特点,具有模仿性强,活泼好动,留意力在20-25分钟集中,感性思想强的优势。

但其空间想象刚起步,学习地理盲目性大,缺乏方法,理性思想和分析成绩不够精确。

五、教学方法1、学法:小组讨论、合作探求学习法、读图分析法、动手操作法2、教法:教师讲解归纳法、多媒体辅助教学法六、教学过程(一)导入新课(创设情境,激发兴味)地球表面既有高峻的山地,也有低平的平原;但是在平面图上如何表示地势的高低起伏?(生答:用等高线表示地势的高低起伏)所以我们先要学会等高线的判读。

(二)地图上高度的判读1、活动:浏览课本小组讨论、归纳地图上高度的判读。

(读图讨论、先生展现)(1)师生归纳:用等高线表示地势的高低起伏。

等高线:地图上海拔相反点的连线,称为等高线。

绝对高度:地球表面某个地点高出海平面的垂直距离。

绝对高度:地球表面某个地点高出另一地点的垂直距离。

【过渡】在生活中我们说某地的海拔就是指它的绝对高度,而所说两地的绝对高度就是指两地的绝对高度之差。

比如我们知道珠穆朗玛峰是世界上的最高峰,海拔为8844.43米,是中国最高峰,这里所说的海拔就是高出海平面的垂直距离。

我们知道山脉的海拔的情况下,怎样将立体山脉转化为等高线地形图。

今天我们来学习如何判读等高线与地形图。

(三)绘制等高线1.活动:(设置疑问)甚么是等高线?如何制造等高线表示图(等高线地形图)(1)先生自学:读课文并观察课本上的“等高线表示图”,领会等高线是怎样绘制的?(2)课件展现:P24图1.35等高线图的绘制过程(先生认真观察,抽象感知)在电脑上展现等高线地形图,和运用马铃薯做等高线的过程图,然后引导先生本人动手画出等高线。

初中地理_等高线地形图的判读教学设计学情分析教材分析课后反思

等高线地形图的判读教学设计教学目标:1、知识技能目标:①理解海拔、相对高度、等高线、等高距的基本概念。

②初步学会从等高线地形图上辨别方向、估算不同地点的海拔高度和坡度的陡缓,在等高线地形图上识别地表的各种形态。

③能够利用等高线地形图为生活、生产建设服务。

2、过程与方法:“玩”是孩子的天性,把学生分成四人一组,相互合作,开动脑筋学会分析等高线地形图,共同探究,分析比较山体不同部位所表现的等高线形态特征。

3、情感、态度与价值观:使学生了解归纳重点的重要性。

培养学生认识、比较、判断的地理意识以及学会学习的能力,加强合作和自主探究精神。

教学重点和难点:引导学生正确判读等高线地形图,学会从学业水平试题题型中归纳重点是本节课的教学重点和难点。

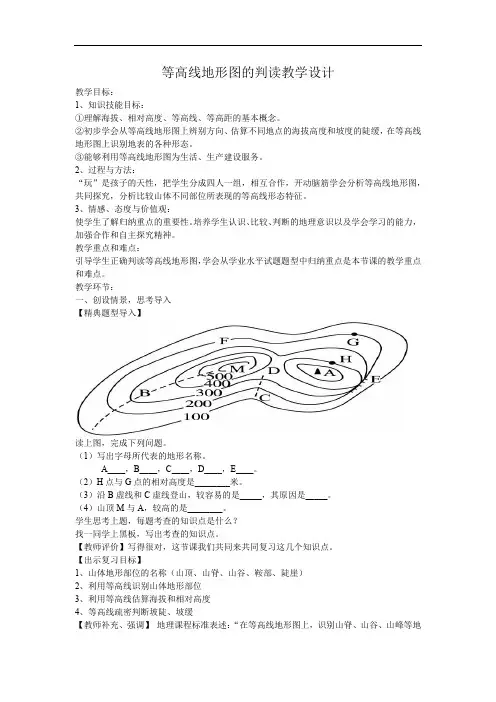

教学环节:一、创设情景,思考导入【精典题型导入】读上图,完成下列问题。

(1)写出字母所代表的地形名称。

A____,B____,C____,D____,E____。

(2)H点与G点的相对高度是________米。

(3)沿B虚线和C虚线登山,较容易的是_____,其原因是_____。

(4)山顶M与A,较高的是________。

学生思考上题,每题考查的知识点是什么?找一同学上黑板,写出考查的知识点。

【教师评价】写得很对,这节课我们共同来共同复习这几个知识点。

【出示复习目标】1、山体地形部位的名称(山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖)2、利用等高线识别山体地形部位3、利用等高线估算海拔和相对高度4、等高线疏密判断坡陡、坡缓【教师补充、强调】地理课程标准表述:“在等高线地形图上,识别山脊、山谷、山峰等地形部位,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度。

”加深对学习目标的认识。

二、回顾所学,巩固交流【展示地图,教师设问】人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制成平面的等高线地形图的呢?要求学生明确:(1)在地图上,把海拔高度相同的各点连接成线,叫等高线。

(2)用等高线表示地面高低起伏的地图,叫做等高线地图。

等高线地形图的判读教学设计

《等高线地形图的判读》教学设计地理学科郭美锦教学目标:知识与技能:理解海拔、相对高度、等高线的概念;在地形图上识别常见的地形。

过程与方法:1、掌握海拔、相对高度的定义和计算。

2、通过地形照片与等高线地图的观察、对地形的模拟,能判读常见的等高线地形图,能在地图上识别山顶、山谷、山脊、鞍部、陡崖。

知道坡度与等高线疏密的关系。

3、通过观看绘制过程,掌握地形剖面图的绘制方法。

4、通过对地图的观察,在地形图上区分五种常见地形:平原、高原、丘陵、山地、盆地。

情感态度价值观:培养学生读图用图能力。

重点:1、相对高度的计算;2、判读常见的等高线地形图,知道坡度与等高线疏密的关系。

3、分层设色地形图。

难点:在等高线图上识别各种地表形态。

教学方法:指导自习法演示法比较法教学课时:1课时教学准备:多媒体课件教学过程:[复习提问]1.地图的基本要素?(生:比例尺、方向、图例)2.比例尺的三种形式?(生:文字式、数字式、线段式)3.在地图上判断方向的三种方法?(生:指向标、经纬线、上北下南,左西右东。

)引入新课想一想:为什么人们说珠穆朗玛峰有8844m,而青藏高原上的居民却说它只有4000多米?阅读材料,自主学习一、相关概念课件出示问题:在课本上找一找:什么是海拔?什么是相对高度?相对高度如何计算?请学生回答:1、海拔-- 某个地点高出海平面的垂直距离。

2、相对高度——某个地点高出另一地点的垂直距离。

播放动画演示海拔与相对高度的关系,讲解:某个点高出海平面的垂直距离,叫做海拔;也就是说,海拔是一个高度值。

在这幅图上,A点的海拔有多高?B点的海拔呢?答:A点海拔1500米,B点海拔500米某个地点高出另一地点的垂直距离叫做相对高度,那么这幅图上AB之间的相对高度等于多少?如何计算?答:用A点的海拔减去B点的海拔,等于1000米。

也就是说,相对高度二高点海拔-低点海拔板书:1、海拔、相对高度二高点海拔一低点海拔二、等高线与等深线课件出示问题想一想::4、地图是平面的,我们怎么能在地图上看出地表的高低不平呢?过渡:我们可以用等高线来表示地表的高低不平。

《等高线地形图的判读》教学设计

《等高线地形图的判读》教学设计一、课标解读课标要求:在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡度的陡缓,估算海拔和相对高度。

本条标准要求学生能在等高线地形图上识别不同的地形部位。

虽然标准只列出了三种地形部位,但其他的地形部位也应作为教学要求,不然的话,学生将不能完整地读懂等高线地形图。

在几种常见地形部位中,山脊和山谷的区分较难识别,为达到本条标准的要求,学生应能在读图的过程中总结出山脊部位和山谷部位等高线凸出方向的不同。

坡的陡缓形态上可根据等高线的疏密状况判别(密则陡,疏则缓),实质上可理解为单位水平距离上的相对高度大小。

估算高度在等高线地形图上关键是要明确等高线值和等高距。

二、教材分析本节教材需要落实的课标内容是:在等高线地形图上,估算海拔和相对高度,判读坡度的陡缓,识别山峰、山脊、山谷、陡崖等常见的地形部位。

教材结构合情合理,首先告诉学生地表的高低起伏常用等高线地形图表示,然后由浅入深,说明了两个概念海拔和相对高度,等高线以及等高线地形图,最后在等高线地形图中识别常见的地形部位。

教材设计思路重在阅读和使用地图的过程中学习地图知识,学生从阅读平面地图过渡到通过等高线地形图判读地形、地势,形成空间概念,达到较高的能力要求。

本节的重难点为等高线的形态与坡度陡缓的关系、在等高线地形上识别山顶、山脊、山谷、陡崖、鞍部等基本部位。

三、教学目标1、能够在等高线地形图上估算海拔与相对高度,初步学会在等高线地形图上识别坡度陡缓。

2、通过小组讨论、合作探究等形式,找出山地基本部位在等高线地形图中形态特点。

3、激发学生学习地理知识的兴趣和强烈的求知欲,引导学生主动参与小组讨论、合作学习,形成积极思考、乐于探究的学习态度。

6.认识山地模型的五个不同部位(2分钟)过渡:你有没有登过山,(欣赏我国的名山大川)尽管山有千姿百态,但是不外乎由几个基本部位组成,你都认识山地的哪些部位?师引导学生分析比较经常有河流流经的是?学生代表到前面指模型找出山地的五个不同的部位,并说出特点山谷处水是汇集的,容易发育河流。

等高线地形图的判读 教案 人教版新版原创

第四节地形图的判读第一课时等高线地形图的判读一、教学目标:1、知识与技能目标:在等高线地形图上估算海拔和相对高度;识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部等。

2、过程与方法目标:学会制作等高线地形图,学习判读地形图的基本方法;通过小组合作的方法,培养学生对空间地理事物的认识和想象能力。

3、情感、态度与价值观目标:激发学生探究地理知识的兴趣,培养学生动手能力和小组协作精神。

二、教学重难点:1、重点:掌握等高线形态与地势高低、坡度陡缓及不同地形的关系;2、难点:掌握不同地形等高线的形态特点;识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等地形。

三、教学方法:多媒体教学法、体验探究法、多边互动法、读图分析法等。

四、课前准备:教师:多媒体课件、花泥、解剖盘、细线等。

学生:预习课文,了解制作山体模型的方法。

五、课时安排:1课时六、课型:新授课七、教学设计:(一)激发兴趣、导入新课教师:上节课,我们学习了地图的阅读,谁记得地图的基本要素包括哪几个?学生:比例尺、图例、指向标。

教师:很好!这三个基本要素能帮助我们认识不同的地图,这些地图都是绘制在平面上的。

大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?学生:(预习)要用等高线地形图来表示!教师:对!这就是本节课讨论的重点——等高线地形图的判读。

(二)创设情境、讲授新课1、等高线地形图的原理教师:(展示一幅绘有等高线的地图)想要绘制等高线地形图,首先要了解海拔与相对高度。

(展示图1.34)思考一下问题:什么是海拔?什么是相对高度?图中甲、乙两地的海拔是多少?相对高度是多少?学生:地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫做海拔。

某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫做相对高度。

甲地海拔为1500米,乙地海拔为500米,甲乙两地的相对高度为1000米。

教师:所以,我们把海拔相同的点连接成线,就形成了等高线。

《等高线地形图的判读》教学设计

《等高线地形图的判读》教学设计一、高考目标要求(一)、高考考纲内容:1)理解海拔(绝对高度)和相对高度,理解等高线和地形图的相互关系。

2)掌握等高线地图的一般规律、判读方法与实践运用。

(二)、高考命题规律:1)从考核内容上,主要是以等高线图为切入口,考查识图能力与相关计算能力。

2)从考核形式上,有直入主题,有设置试题情景,考查理论联系实际的能力。

3)从考核能力上,识图能力是根本,也是知识迁移的基础,以后将在多类等值线图中都可以借鉴等高线图的读图技巧!(三)、高考命题趋势:综合考核图表语言是未来高考的命题趋势1)常规的等高线地图的判读,可能会设置新情景,增加试题的灵活度。

2)等高线地形特征的文字描述,试题的难度要求可能降低;等高线与聚落、交通线等的结合运用类的试题可能会增加!二、知识结构:1.等高线、等高距、示坡线等概念2.等高线的特点3.等高线图上基本地形单元类型和判读方法(见表格)三、重点难点:培养学生的读图能力,尤其是从图表及图表语言当中获得相关信息的能力。

1. 坡度陡缓的判断2.等高线地形图中的通视问题3.局部地区闭合等值线的取值问题四、教学过程:1.导入新课:利用谷歌地球(Google Earth)软件引入新课。

(2分钟)2.微课视频《等高线的基本知识》(7分钟)微课里面主要讲解如下几个方面的内容:(1)海拔(绝对高度)和相对高度的区别(2)等高线、等高距、示坡线等概念(3)等高线地形图的特征①同一条等高线上高程相等—同线等高②同一幅等高线上等高距相等—同图等距③各条等高线必然闭合,如不在本幅图闭合,必定在相邻的其他图幅闭合④只有在悬崖处,等高线才相交⑤等高线密集处坡度较陡,稀疏处坡度较缓—稀缓密陡。

(4)等高线图上基本地形和判读方法教师出示等高线地形图的地貌素描图,让学生对照观察,总结:如何根据等高线的弯曲、疏密特点和数值变化等,判别地形图上各种不同类型的地形。

强调:分水线与集水线●雨水垂直于等高线、向下坡方向流淌。

等高线地形图的判读教学设计

等高线地形图的判读教学设计【教材分析】地图是地理的第二语言,等高线地图更是我们学好地理必不可少的工具。

本节内容源自湘教版七年级地理第二章第三节《世界的地形》,因其总是在三维和二维空间相互转换,对学生的空间想象能力提出了较高的要求。

【教学目标】1、了解等高线地图的制作过程,利用模型初步学会绘制等高线地形图。

2、认识山顶、鞍部、山脊、山谷和陡崖,通过观察、比较、概括等过程,掌握等高线地形图上山顶、鞍部、山脊、山谷和陡崖的基本特征,学会判读坡度的陡缓。

3、通过观察读图、绘图的过程,提升学生的空间想象能力,激发学生的学习兴趣,培养学生求真的科学态度。

【教学重点】1、绘制等高线地形图,建立等高线地形图的概念。

2、在等高线地形图上识别山顶、鞍部、山脊、山谷和陡崖,辨别坡度的陡缓。

【教学难点】1、在等高线地形图上识别山脊和山谷。

2、在等高线地形图上辨别坡度的陡缓。

【教学环境】视频教学【教法】创设情景法、读图分析法、总结归纳法【教学流程】创设情境提问:我们如何绘制一座山体的等高线地形图呢?首先测量出该山体各处的海拔高度,将海拔为100m的点依次连接,海拔为200m的点依次连接,海拔为300m的点依次连接,这样我们就得到了三条高度相等的线,将这三条线垂直投影到海拔为0m的海平面上,得到的图形就是我们这座山体的等高线地形图了。

提问:山体上有哪些重要的部位吗?它们在等高线地形图上有什么特征呢?山顶:指山地的最高部分。

特征:用心向四周降低。

鞍部:指相邻两个山峰之间比较平缓的部分。

特征:位于两个山顶之间。

山脊:指山顶呈长条状延伸,山脊最高点的连线称山脊线。

特征:等高线凸向数值较低的方向。

(凸低为脊)山谷:指两山之间低凹而狭窄处。

特征:等高线凸向数值较高的方向。

(凸高为谷)陡崖:指近似于垂直的山坡。

特征:多条等高线重合处,用表示。

思考:如何在地图上判断山体坡度陡缓?等高线密集,坡度陡;等高线稀疏,坡度缓练习题:判断山体各个部位。

《等高线地形图判读》教学案例

《等高线地形图的判读》教学案例《等高线地形图的判读》本节课是七年级地理第一章第四节,本节课是在学习了地图上的比例尺、方向和图例的基础上,进一步学习如何在地形图上辨认山峰、山脊、山谷等山体的不同部位。

初步学会将地表的立体图形与平面图地图知识相结合,为后面各大洲地形基本特征的学习打好基础。

本节也是学生第一次接触到等值线,为以后其他等值线的学习打下基础。

案例描述:活动一:初识等高线1、导入:教师情境导入:在这个阳光明媚的周末,老师和孩子到郊外爬山。

来到山前,老师拿出了一幅地图-----等高线地形图。

设疑:图中的800、850等数据时什么意思?为什么有的线稀疏,有的线密集?我们就和老师一起来学习等高线地形图。

(采用创设情境导入新课,让学生在轻松的氛围里进入新知的探究,对新课的教授起到事半功倍的作用。

)2.了解海拔与相对高度。

教师使用类比的方法(出示教师和自己孩子的一幅身高比较图,引导学生认识海拔和相对高度)(采用直观易懂的教学方法引入新课学习,有效吸引了学生的注意力,同时也将复杂的内容简单化理解)活动二:学地形1、学生分小组活动:利用地理课本第25页的图1.37 等高线地形图上不同的山体部位,辨认出山顶、陡坡、缓坡、山脊、山谷、鞍部、陡崖。

并认真观察不同山体部位的等高线。

2.完成学习任务单上的习题。

完成山峰、山脊、山谷、和陡崖的等高线特点填空。

活动三:绘制等高线1、小组活动:各小组用教师课前自制好的模型,依次从山脚到山峰把每一块土豆的底截面线绘在学案上的空白处。

实现从立体图到平面图的转换。

2、教师巡回检查、指导。

发现做的好的及时表扬(运用多媒体的演示形象直观地把抽象的等高线展示在学生面前,便于学生理解。

也培养了学生手脑并用的能力和对事物的感知能力。

)活动四:探究学习1、小组活动:让学生对照已完成的山体模型和等高线地形图,(1)思考:陡坡和缓坡地等高线地形图上疏密情况如何?讨论交流:陡坡等高线密集,缓坡等高线稀疏。

等高线地形图的判读教学设计

教学设计【教学题目】商务星球版初中地理七年级上册第二单元第二节“地形图的判读”中“等高线地形图的判读”的相关内容【课时安排】1课时【教材分析】本节内容是商务星球版初中地理七年级上册第二单元第二节中的内容,是本章内容中承上启下的部分。

对地图进行更深入的学习,同时也是对下一节内容“地图的应用”打下基础。

【教学目标】1.能在等高线地形图上估算海拔和相对高度;2.能在地形图上识别五种主要的地形类型;3.能够在中识别不同地形部位(山峰、山脊、山谷、陡崖和鞍部),判断坡度的陡缓;4.能够运用等高线地形图设计合理的活动路线,培养学生运用地图的能力。

5.通过学习本节知识使学生养成在日常生活中使用地图及观察身边地理现象的习惯。

【教学方法】讲解法,演示法,小组讨论法,归纳法等【教学重点】1、估算海拔与相对高度2、识别等高线地形图不同地形部位,判断坡度陡缓【教学难点】识别等高线地形图不同地形部位,判断坡度陡缓环节内容设计意图新课导入【情境创设】小宇想在周末让爸爸带他去爬山看瀑布和小溪,现在爸爸给了小宇一幅地图,并给他设置了学习任务关卡,让小宇确定游玩目的地和大致路线。

帮助小宇一起闯关。

用情境创设的方式引起学生的兴趣,有兴趣就能引发学习动力新知教学一、海拔和相对高度【自主学习,填写学案】请同学们阅读书本P31文字内容,完成学案第1题【强调区别】海拔是一个地点高出海平面的垂直距离;相对高度是一个地点高出另一个地点的垂直距离【知识补充】我国海平面为黄海,即黄海海拔为0【课件展示】PPT展示学案填写内容答案【提问】展示图2-2-1,请同学回答问题:1、甲乙两地海拔是多少?(甲1500米乙500米)2、甲乙两地间相对高度是多少?(1000米)【练习】学生完成书本P31读图2-2-1第二题,学生回答后让其他学生判断对错并讲解(教师进行纠正)【过渡】在认识了海拔和相对高度之后,接下来我们一起来看看地表的五种基本地形。

二、认识地表五种基本地形【自主学习,填写学案】请同学们仔细阅读书本P32图2-2-2,小组合作完成学案第2题的表格。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《等高线地形图判读》教案

《等高线地形图判读》教案

一、课标要求

识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等。

二、教材分析

等高线地形图判读与义务(湖南)教育出版社《初中地理》第二章第三节第二课时,主要包括海拔(绝对高度)和相对高度概念,等高线的特点,地形图和等高线地形图判断。

三、学情分析

在第一课的基础上,学生已经了解了世界地形类型的五种基本类型。

山地是其中之一,对第二课时学习山地不同的部位识别有一定的基础借鉴意义。

该届学生总体来说基础比较差,平均分一般就40左右,而且对学习热情不大,特别是地理的学习。

因此,我的教学内容不会涉及太难,让学生掌握基础的内容就可以了。

四、教学目标

1、在等高线地形图上,识别山顶、山脊、山谷等地形部位。

2、学会利用等高线地形图估算海拔和相对高度,判断坡度陡缓。

五、教学重难点

教学重点:①等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系;

②在等高线地形图上识别山体的各部位

教学难点:①等高线的绘制原理;②山脊和山谷的区别

六、教学方法:

1、利用模型初步学会绘制等高线地形图。

2、初步学会在等高线地形图中识别坡度的陡缓。

七、教学准备:PPT课件,山体模型、A4纸、铅笔

八、教学过程:

【导入新课】教学环节

我们是生活在山区,可以说是“开门见山”。

也可以说是大山养育了我们。

那么我们对山了解多少呢。

这节课我将与同学们一起对山作进一步的了解,甚至能够在平面图上识别出山的各种形态。

【讲授新课】

板书]一、海拔和相对高度的概念

出示海拔示意图]

请学生看图思考]先请同学们看一看这一幅图,图上的这几个数据表示什么意义呢?

【活动】

①A、B、C、D、E各点的海拔大约是多少?

②A、B两点和D、E两点之间的相对高度分别是多少?

承转]刚才我们一起学习了海拔高度与相对高度两个概念,知道地球表面表示高低起伏可以用海拔高度与相对高度两种方式表示,那么地球表面这种高低起伏的状态如何在平面图表面出来呢?

二、等高线的含义

在地图上,将陆地海拔高度相等的各点连接成线,叫等高线。

【出示等高线地形图一张】

三、山地不同部位的等高线形态

出示图片,让学生指出山体不同部位的形态]

出示模型:

老师这有一个山体模型,请你们来说说山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖分别在哪。

出示与模型对应的等高线地形图:

提问:这是这个山体模型的等高线地形图,看图说说山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖分别在哪。

【活动】先让学生根据模型绘制等高线,并思考问题:

(1)山脊、山谷、山峰、鞍部、陡崖等部位的等高线是怎样表示的?(2)陡坡和缓坡的等高线哪个更密集、哪个更稀疏?

小结:通过同学自己的实验探究活动学会了绘制等高线地形图,并能在等高线图上识别高低起伏,坡度陡缓。

通过实验操作体会到学习地理知识必须有科学的方法。

【随堂练习】。