(2020新编)部编版九年级语文下册全册教案

人教部编版九年级语文下册《梅岭三章》教案 (1)

人教部编版九年级语文下册《梅岭三章》教案 (1)一. 教材分析《梅岭三章》是九年义务教育初中语文教材中的一篇课文,是人教部编版九年级语文下册的一篇现代文阅读文章。

文章以梅岭为背景,描绘了梅岭的美丽景色和作者对梅岭的深厚感情。

文章语言优美,意境深远,寓意丰富,对学生进行情感教育和审美教育具有很好的效果。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的阅读理解能力和文学鉴赏能力,但对于这篇课文中的某些生僻词汇和深层次的含义可能还有一定的困难。

因此,在教学过程中,教师需要帮助学生理解课文内容,引导学生领悟作者的情感表达和寓意。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的基本内容,掌握课文中的生僻词汇和重点句子。

2.过程与方法:通过阅读课文,培养学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:感受作者对梅岭的深厚感情,培养学生的情感教育和审美教育。

四. 教学重难点1.教学重点:正确朗读课文,理解课文的基本内容。

2.教学难点:领悟作者的情感表达和寓意,欣赏课文的文学美。

五. 教学方法采用问题驱动法、情境教学法、讨论法等,引导学生主动探究,提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

六. 教学准备1.课文朗读录音带或视频。

2.与课文内容相关的图片或幻灯片。

3.生僻词汇和重点句子的解释。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师播放课文朗读录音带或视频,让学生初步感知课文的内容和情感。

2.呈现(10分钟)教师通过图片或幻灯片展示与课文内容相关的梅岭景色,引导学生直观地感受梅岭的美丽。

然后,教师带领学生一起朗读课文,边读边理解课文内容。

3.操练(10分钟)教师设置一些问题,让学生结合课文内容进行思考和回答。

同时,教师对课文中的生僻词汇和重点句子进行解释,帮助学生理解课文。

4.巩固(5分钟)教师学生进行小组讨论,让学生分享彼此对课文的理解和感悟。

然后,教师选取一些学生的观点进行点评和总结。

5.拓展(10分钟)教师引导学生思考:作者为什么对梅岭有如此深厚的感情?学生可以结合自己的生活经历进行回答。

人教部编版语文九年级下册第三单元《词四首》优秀教案(内含2课时)

人教部编版语文九年级下册第三单元《词四首》优秀教案(内含2课时)一. 教材分析《词四首》是人教部编版语文九年级下册第三单元的一篇课文,包含了四首经典的古代词作品。

这些词作品既有很高的艺术价值,又能反映出古代社会的风貌和词人的情感。

通过学习这四首词,学生可以提高自己的文学素养,了解古代文化,同时也能够培养自己的审美情趣。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的文学基础,对古代文学作品有一定的了解。

但是,对于一些较难理解的古词,学生可能还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,教师需要根据学生的实际情况,适当引导,帮助学生理解课文。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够正确地朗读和背诵四首词,理解词中的难点词语,掌握词的基本格式和技巧。

2.过程与方法:通过分析词的背景,学生能够理解词人的生活经历和创作风格,培养学生的文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:通过学习四首词,学生能够感受词人的情感,了解古代社会的风貌,提高自己的文化素养。

四. 教学重难点1.重点:正确地朗读和背诵四首词,理解词的基本格式和技巧。

2.难点:理解词中的难点词语,把握词人的生活经历和创作风格。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解,帮助学生理解词的背景和词人的创作风格。

2.讨论法:学生通过分组讨论,共同解决词中的难点问题。

3.示范法:教师通过示范朗读和背诵,引导学生正确地朗读和背诵词。

六. 教学准备1.教师准备PPT,内容包括四首词的全文、词人的简介、词的注释和译文等。

2.教师准备相关资料,以便在教学中引导学生进行讨论和思考。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过简单的介绍,引导学生进入课堂。

例如:“同学们,大家好!今天我们要学习的是九年级下册第三单元的《词四首》。

词是中国古代文学的一种重要形式,它以简洁的语言、丰富的情感深受人们喜爱。

接下来,我们一起走进这四首词,感受词人的情感世界。

”2.呈现(10分钟)教师通过PPT呈现四首词的全文,并引导学生关注词的标题、作者、注释等信息。

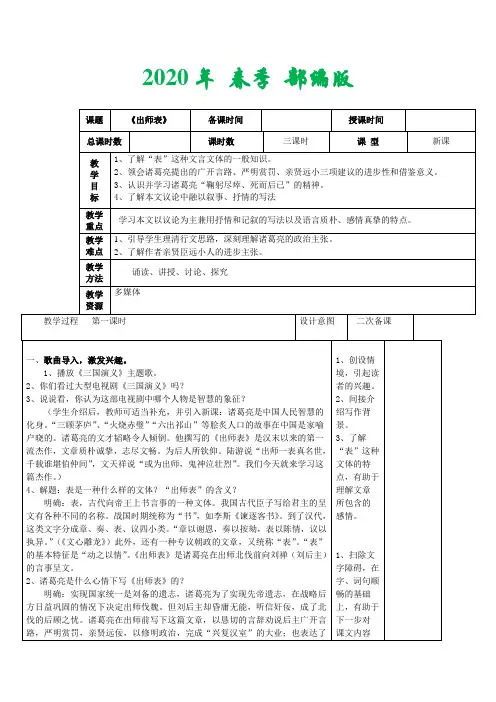

部编版九年级下册语文《出师表》表格教案(1)

按学案设计进行交流: 1、字词读音。 2、文章内容概括。 3、字词及文意理解。 (教师小结:) 第一部分(1-5)指明危机,提出建议 第二部分(6-7)追忆往事,陈述理由 第三部分(8-9)分清责任,表明决心 四、练习提升:(生生互动,师生互动。) 1、思考第一段内容: (1)当时的不利条件是什么? (2)当时的有利条件是什么? (3)第一段段提出什么建议? (4)提出这一建议的目的是什么? (5)对国君进行了怎样的规劝? (6)这一段中先后两次提出刘备,其用意何在? 2、第二段: ①作者在本段提出的建议是什么? ②如何具体执行? ③提出怎样的劝诫? 五、总结本课所学: 六、布置作业: 1、熟练背诵 1-2 段。 2、预习翻译 3-5 段 第二课时 一、内容回顾:检查背诵 1、2 段。个人背诵和集体背诵相结合。

以一生竭尽所能,“鞠躬尽瘁,死而后已”试图为刘备完成统一中国的大业。下

面我们再学习课文最后几段,看诸葛亮是如何表述他的知遇之恩的。

三、合作展示:作业成果展示。

1、各小组先进行组内交流,解决疑难。组内解决不了的等待班内解决。

(1)翻译第六自然段。

哪句话概括了与先帝患难与共的历史?

(2)翻译第七段。

①亮夙夜忧叹的原因?

言。必须组内同学全权参与哦。

1、交流歌颂诸葛亮的名诗名句。

2、讲述诸葛亮的故事。

3、你有诸葛亮一样的责任心吗?

拓展学生的

六、布置作业:

知识面,提升

1.背诵课文。

责任心。

2.小练笔:千秋诸葛我评说。

1-5 衷心建议:广开言路 赏罚分明 亲贤远佞 寓情于议

6-7 叙述经历:三顾草庐 寓情于叙

8 效忠心愿:临终托孤外 寓情于叙

部编人教版九年级下册全册教案:梅岭三章教案(完美版)

精品精编资料下载珍藏打印2020年春季部编版九年级语文下册2*梅岭三章上课素材历史背景1934年10月,中央主力红军长征后,留在苏区坚持斗争的红二十四师和地方武装共遭到敌人的残酷围剿,大部损失。

何叔衡、毛泽覃等党和红军的高级干部在突围中牺牲,瞿秋白和刘伯坚被俘后遇害。

突围出来的少数部队会同地方武装和敌人打起了游击,项英、陈毅经过转战,于1935年2月来到了位于赣南的油山地区和梅岭,开始了艰苦卓绝的三年游击战争。

上课笔记1.知识与技能目标:理解诗歌凝练、含蓄的语言以及多种修辞手法。

2.过程与方法目标:学习构思新颖、想象奇特的写作特点。

3.情感态度与价值观目标:体会这三首诗所饱含的为革命献身的凛然正气,培养爱国情感。

理解诗歌凝练、含蓄的语言以及多种修辞手法,学习构思新颖、想象奇特的写作特点。

设疑法、引导法、讨论法。

朗读录音及相关课件。

一、情景导入生成问题在祖国漫长的革命历史进程中,有无数为了革命的胜利抛头颅、洒热血的英雄儿女,在这其中,当然也有我们的开国元帅之一——陈毅。

今天,让我们一起来学习陈毅同志写的“绝命诗”——《梅岭三章》。

二、自学互研生成新知步骤一知识梳理夯实基础1.文学常识(1)作者简介陈毅(1901—1972),名世俊,字仲弘,四川乐至人,中国共产党员,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家、诗人,中国人民解放军的创建者和领导者之一。

(2)背景链接1936年冬天,陈毅同志在梅山被敌人包围。

他带着伤病潜伏在密密的草丛中20多天,考虑到难以脱身,便写了三首诗藏在衣袋里。

不久,敌人一无所获,便悻悻而去。

2.生难字词(1)字音旌.旗(jīng)悬.(xuán)当.纸钱(dàng)即为.家(wéi) 应.有涯(yīng) 遍种.(zhòng)(2)词义【即.为家】就,便。

【应有涯.】边际、止境。

【取.义成.仁】取,选取。

成,成全、实现。

步骤二整体感知走进文本1.朗读指导。

部编版九年级语文下册第四单元教案

部编版九年级语文下册第四单元教案13短文两篇【知识目标】1.积累词语:读准字音,记清字形,理解重点词语的意思。

2.理解两篇文章的读书观点,提高对读书目的、方法、作用的认识。

【能力目标】1.理清两篇文章的思路,理解作者的观点。

2.对比阅读,分析两篇文章的论证方式、方法,揣摩体会两文的语言风格。

3.初步研究驳论文的写法。

【德育目标】激发学生对读书的兴趣,积极引领学生读书,引导学生探讨正确的读书观。

1.真正理解两文的读书观点。

2.激发学生对读书的兴趣。

3.掌握两文的论证方法。

4.怎样正确理解“不求甚解”的含义。

5.学会比较阅读,分析两文论证方式的不同。

初步领会驳论文的写法。

一、导语设计十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一每天长大了。

说几句有关读书的名句:“读万卷书,行万里路。

”可否晓得,我们为甚么要读书?1.本文让你对读书有了哪些新的认识?结合课文,用自己的话谈一谈。

2.你在阅读中有什么疑难问题吗?大胆地说出来。

二、资料助读培根(1561-1626),英国哲学家、作家,出生贵族家庭。

XXX毕业,后又研究法律,1618年任XXX院长,封为勋爵。

1621年因受贿为国会弹劾去职,此后居家著书。

1626年冬由于在田野实验雪的防腐感化而受寒致死。

《随笔》是其文学方面的主要著作,开创了英国随笔这一特有体裁。

马南邨(1912-1966),XXX的笔名,福建闽侯人。

1929年,17岁的XXX考入XXX,18岁时就有“何妨白眼看俗伧,幽怀默默寄书城”的志向。

25万字的《中国救荒史》,已经展露出一个青年历史学家的才华。

1930年参加“左联”,同年加入XXX。

历任《晋察冀日报》社长等职,全国解放后先后担任XXX社长、总编辑及《前线》杂志总编辑和XXX书记等职。

1962年3月,以“马南邨”的笔名在《北京晚报》开辟《燕山夜话》杂文专栏,一直写到同年9月2日。

XXX的杂文寓教于乐,针砭时弊,集思想性、知识性、趣味性于一体,在当时产生了很大的影响。

部编版九年级语文下册《谈读书》教案优质范文三篇

部编版九年级语文下册《谈读书》教案优质范文三篇教育是石,撞击生命的火花。

教育是灯,照亮夜行者踽踽独行的路。

教育是路,引领人类走向黎明。

因为有教育,一切才都那么美好,因为有教育,人类才有无穷的希望。

今天小编为大家带来的是部编版九年级语文下册《谈读书》教案优质范文,希望可以帮助到大家。

部编版九年级语文下册《谈读书》教案优质范文一教学目的:1、学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法。

2、积累文中出现的精辟的句子。

教学重、难点:重点:(1)课文中出现的名言警句的体会学习。

(2) 举例论证、道理论证、比喻论证等方法的运用。

难点:本文论述的语言十分简练,在学习时体会其作用。

教学时数:安排1课时教学过程:一、检查预习情况。

分小组比赛,检查积累材料的情况。

要求每小组派代表把整理好的关于读书方面的名言警句、名人读书的趣事讲出,以多者为胜方。

(1)名言警句:好(hǎo)读书时不好(hào)读书,好(hào)读书时不好(hǎo)读书。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

书到用时方恨少。

读书破万卷,下笔如有神。

读万卷书,行万里路。

……(2)名人论读书:周恩来:为中华之崛起而读书!李清照的读书方法:兴味到时拿起书就读。

朱熹谈读书时要注意三到:心到、眼到、口到。

孔子的“学思结合法”:学而不思则罔,思而不学则殆。

……(3)名人读书的趣事:孔子韦编三绝的故事列宁读书趣闻马克思读书趣闻古人头悬梁锥刺股,囊莹映雪、凿壁偷光的刻苦读书。

……二、简介作者导入新课培根(1561—1626)英国哲学家、作家,出生贵族家庭。

剑桥大学毕业,后又学习法律,1618年任大理院院长,封为勋爵。

1621年因受贿为国会弹劾去职,嗣后居家著述。

1626年冬由于在野外试验雪的防腐作用而受寒致死。

《随笔》是其文学方面主要著作,开创英国随笔这特有体裁。

三、指导学生通读全文,把握内容:1、指导学生朗读课文明确:这篇随笔写法不同一般,它论述的范围相当广泛,语言十分简练,几乎一句话就是一个观点。

部编版九年级语文下册优质教案(全册,最全版)

部编版九年级语文下册优质教案(全册,最全版)第一单元教学设计教材分析本单元是诗歌单元。

诗歌,语言凝练,形式精致,讲究韵律和节奏,其内容包罗万象,丰富多彩。

无论是博大、深沉的情感,还是幽远、隽永的哲思,无论是对自然、社会的赞颂,还是对理想的追求、对信念的坚守,都可以用诗歌的形式来表达。

阅读本单元的诗歌,我们可以领略诗人的情思,触摸时代的脉搏,受到精神的感染和美的熏陶。

学习本单元,要在反复诵读、感受诗歌韵律的基础上,把握诗歌的意象,体会诗人的情感,从而理解诗中蕴含的哲理。

《祖国啊,我亲爱的祖国》选自《舒婷的诗》,诗人让自己与诗中的意象相互融合,让物化的自我形象,熔铸于祖国的形象之中。

诗人既是生长在祖国母亲怀抱里的一个简单的个体,又是与祖国一同经受苦难屈辱、一同挣脱羁绊、一同走向希望的统一体。

这首诗宛如一首交响曲,前两节沉郁、凝重,后两节清新、明快,表达出经历挫折的一代青年与祖国同呼吸共命运,以自己的血汗去换取祖国的富饶、荣光、自由的心声。

《梅岭三章》选自《陈毅诗词选集》,是一名革命者在生死关头对人间的告白。

诗人形象地概括了革命征程的艰辛,表达了对牺牲者的缅怀、不屈的战斗意志和对革命必胜的信念。

《短诗五首》分别为《月夜》(选自《沈尹默诗词集》)、《萧红墓畔口占》(选自《戴望舒选集》)、《断章》(选自《鱼目集》)、《风雨吟》(选自《芦荻诗选》)、《统一》(选自《聂鲁达抒情诗选》)。

这五首短诗语言凝练而含蓄,蕴含着丰富的情感和情思。

《月夜》这首诗以霜风、明月、挺立的高树三种景物,烘托与高树并立的“我”,霜风寒月中,顶天立地的高树与独立不倚的自我,充满了美的意蕴,表现了独立不倚的坚强性格和追求思想自由与个性解放的奋斗精神。

《萧红墓畔口占》写诗人祭拜友人,表达了对逝去友人的怀念。

《断章》通过桥、景、人、窗、月、梦这六个典型的意象,构成了既透明清晰又耐人寻味的风物素描,表明宇宙万物乃至人的整个生命历程处处都存在“相对状态”。

人教部编版初中语文九年级下册第三单元《写作:布局谋篇》优秀教案(内含2课时)

《写作:布局谋篇》教案(共含2课时)

6、布置作业:让学生二选一,将课上写作练习的两个文题进一步思考,完成写作提纲和作文初稿的书写。

七、教学反思

1.将本文较为抽象的写作知识和方法形象化,结合恰当命题对学生进行有针对性的写作训练;

2.在教学内容的安排上,内容过多,时间有些紧张。

《写作:布局谋篇》教案(共含2课时)

七、教学反思

1.本节课教学内容围绕不同文体,为学生给出大量提纲范例,帮助学生加快理解知识,掌握方法,形成能力;

2.课堂容量过大,作业的两个文题的分析草草结束,不够深入,时间安排过于紧张.。

人教部编版2019-2020学年九年级语文下册教学计划

2019-2020部编版九年级语文下册教学计划一、学生基本情况分析:从整体来看,学生课堂听讲记笔记,发言提问等习惯正在逐步养成。

但大多数学生的学习基础较弱,因此阅读理解能力很差,读题能力差,回答问题抓不住关键。

班中只有八九个同学口语表达及写作能力较强点,其他学生在课堂上不主动参与学习过程,基础差的学生对好学生和老师的依赖性很强。

同时面临复习时间紧,学生在面对中考选择时的思想波动大。

二、教材简析本册教材围绕着引导初中学生利用各种媒体,广开语文资源,在实践中丰富人文素养,提高语文能力的这个中心目标,将教学内容、知识技能编排如下:第一单元:编排了《祖国啊,我亲爱的祖国》《梅岭三章》《短诗五首》《海燕》等新诗,诗歌语言凝练,形式精致,讲究韵律与节奏,其内容包罗万象,丰富多彩。

无论是博大、深沉的情感,还是悠远、隽永的哲思,无论是对自然社会的赞颂还是对理想的追求、对信念的坚守都可以用诗歌来表达。

本单元的作品主要是新诗,也有以旧体表现新时代内容的诗作,还有散文诗。

阅读这些作品,我们可以领略作者的情思,触摸时代的脉搏,受到精神的感染和美的熏陶。

学习本单元,要在反复朗读、感受诗歌韵律的基础上,进一步把握诗歌的意象,体会诗人的情感,理解诗歌中蕴含的哲理。

第二单元:第二单元是小说单元,内容有《孔乙己》《变色龙》《溜索》《蒲柳人家》。

小说往往通过塑造人物形象来表现社会生活。

小说中人物的喜怒哀乐、悲欢离合常常能折射出世态人情和时代风貌。

这个单元的小说题材多样,意蕴丰富,人物形象鲜明,读起来令人难忘。

学习本单元,要在梳理情节、分析人物形象的基础之上,对作品的内容、主题有自己的看法,理解小说的社会意义。

还有学习欣赏小说语言,了解小说多样化风格。

第三单元:本单元课文都是传统名篇《鱼我所欲也》《唐雎不辱使命》《送东阳马生序》《词四首》,内涵丰富而深刻:有的论述人生的理性抉择,有的叙述不畏强暴的故事,有的描述少年时求学的艰辛,有的则是不同时代词人们抒发的壮志豪情。

最新部编版九年级语文下册 全册精品课件(704张)

新课导入

冷比霜雪甘比蜜,一片入口沉疴( kē )痊 (quán) 。 ——韩愈(唐) 寒江春晓片云晴,两岸花飞夜更明。鲈鱼脍,莼菜 羹,餐罢酣歌带月行。 ——《渔夫词》张志和(唐)

走近作者

叶圣陶(1894.10.28—1988.2.16)原名叶

绍钧,著名作家、教育家。早年试验新

最新部编版九年级语文 下册 全册精品课件全集

1、白杨礼赞

学习目标

1.朗读课文,通过对白杨树具体形象的分析,掌握白

杨树的象征意义。

2.学习象征的艺术手法以及排比、反问的修辞手法的

运用。 3.赏析关键语句,体会作者情感。

新课导入

碧玉妆成一树高, 万条垂下绿丝绦。

大雪压青松,青松挺且直。

墙角数枝梅,凌寒独自开。

字词积累

dǐ

yān

qiú

坦荡如砥

yín

恹恹欲睡

suō

虬枝

qí

无边无垠

婆娑

秀颀

【妙手偶得】指文学素养深的人出于灵感,即可偶然 间得到妙语佳句。

【坦荡如砥】宽广平坦得像磨刀石。

【潜滋暗长】暗暗地生长。 【纵横决荡】纵横驰聘,冲杀突击。

整体感知

揣摩课题中的“礼赞”的意思,把握作者感情。

“礼赞”:崇敬地赞美。 “白杨礼赞”:“礼赞白杨”,表达了作者对白杨树

美白杨树。

文章从哪几个方面赞美了白杨树的不平凡?

•外形美:枝干笔直,力争上游;

•精神美:倔强挺立,不折不挠;

•环境美:黄绿错综,无边无垠;

•象征美:质朴坚强,力求上进。

细读感悟

从“那”到“这”,从第1段的“赞美”到第9段 的“高声赞美”,说明什么?

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 诗两首第一课时我爱这土地【学习目标】1.能正确划分诗的节奏、重音,饱含深情地朗诵诗歌。

2.理解饱含着诗人感情的具体形象。

(难点)3.体会诗人对祖国真挚的热爱之情。

(重点)【教学过程】一、新课导入2015年9月3日是中国抗战胜利纪念日,中国大地上举办了形式多样的抗战胜利70周年纪念活动。

正是由于在当时的中国大地上,我们的先辈们用自己的血肉与不屈的抗争,才换来了抗战的胜利和我们今天的美好生活。

今天,我们就来学习一首在这种背景下创作的爱国诗歌——《我爱这土地》。

二、预习展示1.阅读资料,了解作者。

艾青(1910—1996),原名蒋海澄,浙江金华人,现代著名诗人,成名作为《大堰河——我的保姆》。

创作背景:本诗写于1938年11月,其时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。

中国人民奋起反抗,进行了不屈不挠的斗争。

2.初读课文,把握节奏与情感基调。

(1)初读课文,用“/”划分诗歌的停顿,用“·”标出重读的字词。

明确:我爱这土地假如/我是一只鸟., 我也应该/用嘶哑..的喉咙/歌唱..: 这被暴风雨.../所打击着的/土地.., 这永远汹涌着/我们的悲愤..的/河流..这无止息地/吹刮着的/激怒..的/风,..和那来自林间的/无比温柔..的/黎明..…… ——然后/我死.了, 连羽毛../也腐烂在土地..里面。

为什么.../我的眼里/常含泪水....? 因为/我.对这土地../爱.得深沉…… (2)有感情地朗读课文,结合前两句诗句,体会诗歌的感情基调。

明确:本诗的感情基调:悲怆而深沉。

三、合作探究(一)朗读课文,把握象征意象1.诗中的“鸟”歌唱的对象有哪些?这些对象又象征着什么?明确:歌唱的对象:土地、河流、风、黎明。

象征意义:“土地”象征着繁衍养育了中华民族,现在却遭受侵略者欺凌的国土;“河流”“风”象征中国人民不屈不挠的反抗精神;“黎明”象征着充满生机与希望的解放区。

2.诗人笔下的“土地、河流、风、黎明”又处在一种怎样的状态中呢?明确:土地——被暴风雨所打击着:说明祖国大地正在被日本帝国主义摧残、肆虐。

河流——悲愤,风——激怒:“悲愤”“激怒”都表现出人民心中对侵略者暴行的愤怒,中国人民正满怀悲愤地进行不屈不挠的斗争。

黎明——无比温柔:充满了对解放区的向往。

(二)小组讨论,把握主旨情感1.诗的开头,诗人把“我”假设为一只“鸟”的形象,这是一只怎样的鸟?这只鸟为什么要用“嘶哑的喉咙”而不是“清脆的喉咙”歌唱?明确:这只“鸟”是一个饱受磨难、拼尽全力用整个生命去歌唱的形象。

因为这只鸟所热爱的土地正在遭受欺凌与摧残,所以鸟儿只能用“嘶哑的喉咙”来歌唱,这也表现了鸟儿对土地的爱,献身于土地的精神。

2.这只鸟活着的时候用生命来歌唱,死后“连羽毛也腐烂在土地里面”,表达了诗人怎样的思想感情?明确:这只鸟歌唱土地、河流、风和黎明,生命耗尽后便投身土地的怀抱,与它所挚爱的土地融为一体,实际上寄寓了诗人愿为祖国献出一切的决心,强烈地表达了诗人对土地的热爱之情。

3.诗歌的最后两句中,诗人眼中的“泪水”都包含了哪些东西?如何理解这两句诗?明确:“泪水”中包含了对祖国、对民族的深沉的爱,对敌人、对侵略者无比的恨,对遭受到苦难、生活在水深火热中的人民的深切同情。

这两句是本诗的点睛之笔,是那个苦难的年代里一切爱国知识分子对祖国的最真挚的爱的表白。

这种爱刻骨铭心,至死不渝,不仅来自诗人的内心深处,更是全民族普遍的爱国情绪的浓缩。

这两句诗抒发了那个时代华夏儿女共同的心声。

四、板书设计五、教学反思《我爱这土地》是一首在现代诗歌史上广泛传诵的抒情名篇,文学史上的经典之作。

在课堂教学中,我做到了以下几点:①充分注重了朗读训练,规范学生诵读过程中的语气、语调和停顿,在诵读中体会诗歌的思想情感。

②通过理解意象,体会诗人感情。

③注重学生体验感受。

不足之处:在实际的操作过程中有些环节处理不够妥当,如诗歌的朗读这个环节,仅仅放在这节课的开头,没有贯穿于整个课堂,朗读效果不是很理想,感染力不强。

“合作探究”引导不够得力,学生理解可能不够透彻。

第二课时乡愁【学习目标】1.学习本诗严谨的结构,精巧的构思。

(重点)2.培养学生鉴赏诗歌的能力,分析诗歌意象,品读诗歌凝练含蓄的语言。

(重点)3.体会作者浓厚强烈的思乡情怀,培养学生热爱祖国的感情。

(难点)【教学过程】一、新课导入2015年1月1日起在中文国际频道开播的大型纪录片《记住乡愁》,梳理传统村落的发展脉络,聚焦海内外华人记忆中的乡愁。

“乡愁”是一个容易引人伤感、叫人唏嘘的字眼,一首诗、一条家训或者一道美食,都能唤起中国人普遍的乡愁情绪。

今天,我们学习中国台湾诗人余光中的著名诗歌《乡愁》。

二、预习展示1.走近作者。

余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,现居台湾。

当代诗人和诗评家,主要诗作《乡愁》《白玉苦瓜》《等你,在雨中》,诗集有《灵河》《余光中诗选》。

他的乡愁诗别具特色,有很深厚的历史感与民族感,意味深长。

本文写于1972年,当时,大陆与台湾互不往来,几乎隔绝。

2.朗读诗歌,以第一节为例,给诗歌划分朗读节奏和重读字词。

明确:小时候/的/邮票乡愁/是/一枚/小小..我/在这.头/母亲/在那.头三、合作探究(一)把握诗歌结构思路,分析诗歌精巧构思1.朗读诗歌,理清诗歌顺序。

明确:2.“小时候”明确:不能颠倒。

四个时间序词,代表了诗人四个人生阶段。

诗人以时间的变化来组诗,四个时间序词即概括了诗人的整个人生,也就是浓浓的乡愁牵动了诗人的一生。

3.诗歌的第四节对诗意的拓展有怎样的重要作用?明确:如果去掉第四节,本诗充其量只是一首普普通通的思念故乡的诗;有了第四节,前三节就成了铺垫,这一节画龙点睛,将“乡愁”的诗意升华为“国愁”和“民愁”。

正如诗人所说:“纵的历史感,横的地域感,纵横相交而成十字路口的现实感。

”这是我国民族传统的乡愁诗在新的时代的特殊地理条件下的变奏,具有以往的乡愁诗不可比拟的广度和深度。

(二)分析诗歌意象,品读诗歌凝练含蓄的语言1.“乡愁”本是一种抽象的情感,但是在余光中的《乡愁》里,它转化成了具体可感的东西,作者是如何实现这一转化的?明确:诗人在诗歌中用了四个意象“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”,这些代表着漂泊、隔离和诀别的具体事物都承载着诗人抽象的恋国思家的乡愁。

感情是层层深入的,先是母子别、夫妻别,再是生死别、故国别,诗人由个人情感上升到民族情感。

2.邮票、船票、坟墓和海峡这四种意象前表修饰、限制的数量词和形容词在诗中有什么表达效果?明确:“一枚”“一张”“一方”“一湾”四个数量词和“小小的”“窄窄的”“矮矮的”“浅浅的”四个形容词都以一种看似轻描淡写的方式,把乡愁浓缩于四个面积小程度轻的对象之上,恰恰反衬出诗人内心深处浓烈的思乡情感。

3.诗中运用了什么修辞手法?有什么效果?明确:全诗运用新奇的比喻,从纷繁的世事与旷远的时空中,提炼出四个意象。

除此以外,还运用了对比、反复、反衬的修辞手法,将游子思乡的愁绪写得具体可感,如泣如诉,哀怨动人。

(三)体会诗歌情感,培养爱国思乡之情1.通过对诗歌的诵读与分析,说说这首诗抒发了诗人什么样的感情?明确:抒发了诗人对家乡、对祖国的思念之情。

2.《乡愁》一诗言简意丰,每一节都构成了一幅简明而生动的画面。

结合自己的理解,选择诗中最后一节,描摹出生动感人的画面。

示例:人生百年,弹指一挥间。

那半个世纪前的一段兄弟仇怨已成过往,而由此带来的五十多年的骨肉分离理应结束。

到那时啊,我的大陆!我愿挽起裤腿,在您的牵引下,赤着脚,蹚过这一湾浅浅的海峡;到那时啊,我的大陆!我愿匍匐在您宽厚博大的胸脯上,脸贴着您,对您大喊一声:“母——亲!”四、板书设计五、教学反思《乡愁》是一篇充满人文主义,饱含感情的诗歌,教学的成功之处应在于用心去教,用感情教,用自己的情感感染学生,努力使师生的感情融入作者浓浓的乡愁之中,产生心灵上的共振。

这堂课上,在设计教案和讲解重点知识的各个环节中,我都注意了这一点,并且想方设法让学生也体会到这种情感并逐渐融入这种情感中。

不足之处:都说对诗歌情感的把握在于多读,因为时间原因,课堂上让学生朗读诗歌的次数很少,与学生互动也很少,这样很难让学生真正融入课堂氛围中,也可能很难真正让学生体会到作者的情感并培养自身对家国的情感。

2 我用残损的手掌第一课时【学习目标】1.了解作者及其诗歌创作背景。

2.理解诗中的艺术形象,把握诗歌的感情线索。

(难点)3.体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋。

(重点)【教学过程】一、新课导入2014年12月11日,为了悼念逝者,铭记历史,“血色的年轮——12·13南京大屠杀死难者国家公祭日诗歌朗诵会”在上海虹桥社区文化中心举办,朗诵会上现场朗诵了诸多爱国诗歌,戴望舒的《我用残损的手掌》就是其中的一篇。

或许大家会问,这首诗为什么会入选呢?下面就让我们带着这个疑问走进该诗。

二、预习展示1.认识作者,了解背景。

戴望舒(1905—1950),原名戴梦鸥。

诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。

这首诗写于抗日战争最艰苦的年代——1942年。

1941年,日军占领香港后,立即逮捕了几乎全部的在港知名华人,包括戴望舒在内。

日本宪兵动用酷刑审讯戴望舒,试图从他口中获取文艺界抗日人士名单等资料,但他始终没有屈服,在酷刑下致残。

但诗人自己的抗日精神依然不减,他更加痛恨日本的侵略,对祖国和人民更加同情爱怜。

诗人饱蘸感慨,在狱中写下了这首如泣如诉的诗歌。

2.初读课文,掌握重点字词,把握节奏与情感基调。

(1)默读全诗,掌握下列字词。

(xìng zǎo)锦幛.(zhàng) 荇藻..蓬蒿(péng hāo)..(qiáo cuì):形容人瘦弱,面色不好看。

憔悴..蝼蚁(lóu yǐ):蝼蛄和蚂蚁,用来代表微小的生物,比喻力量薄弱或地位低微的人。

..(2)再读课文,用“/”划分诗歌的停顿。

明确:我/用残损的手掌摸索/这广大的土地:这一角/已变成灰烬,那一角/只是血和泥;这一片湖/该是我的家乡,(春天,堤上/繁花如锦幛,嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)我触到/荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰/冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;江南的水田,你当年/新生的禾草是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……无形的手掌/掠过无限的江山,手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗,只有那辽远的一角/依然完整,温暖,明朗,坚固/而蓬勃生春。

在那上面,我/用残损的手掌/轻抚,像/恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量/运在手掌贴在上面,寄与/爱和一切希望,因为只有那里/是太阳,是春,将/驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里/我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的/中国!三、合作探究(一)理解诗中的艺术形象,把握诗歌的感情线索1.有感情地朗读课文,找一找这首诗描写了哪些具体形象。