书法中气的名词解释

如何理解书法中的“行气”?别被“行气”给骗了!

如何理解书法中的“⾏⽓”?别被“⾏⽓”给骗了!“⾏⽓”⼀词重点理解“⽓”字⼀、“⽓”字理解我们古⼈特别喜欢这个“⽓”字,什么都⽤“⽓”概括,在情绪⽅⾯,⽣⽓、怒⽓、喜⽓等还好理解,可以理解为呼吸之⽓,形象直观,但是武术⾥的“丹⽥之⽓”、中医⾥的“经⽓、⾎⽓”、诗歌⾥的“⽓韵”、社会中的“和⽓”、书法中的“⾏⽓、俗⽓”等等,都是这种抽像的概括。

“⽓”可以理解为⼀种物质的集合,就是很多东西合情合理地在⼀块。

书法中的“⾏⽓”就是很多审美元素的集合,是很多⾼级书写技巧的合理融合。

不要⼀直纠结那个“⽓”,那只是个⾼度抽像概括的名词⽽已!⼆、“⾏⽓”的含义“⾏⽓”通俗的讲,指书法中⼀⾏字(与西⽅所说的⾏⼀样,中国古⼈讲从上到下为“⼀⾏”)中的笔意连贯、虚实变化、收放变化、⼤⼩变化、轴线摆动、章法⽓韵等等⼀⽓呵成的审美元素。

⾏⽓的保持其实没有那么复杂,要想保持⾏⽓贯通是很简单的,保持⾃然书写就能实现,不要故意求变、矫揉造作。

但⾏⽓贯通的⽔平是有⾼低之分的,⾼⼿的⾏⽓是耐⼈寻味的,是难以模仿的。

具体解释如下:1、笔意连贯:笔意连贯分为字内和字与字之间,不同书体也有区别,篆⾪楷的⾏⽓主要指的字内的连贯性,字与字之间的很难体现连贯性,⽽⾏草书的“⾏⽓”者既有字内⾏⽓,也有字与字之间的⾏⽓。

⾏草书笔画的连贯就是他们之间游丝牵引。

楷书没有游丝,但是你的⼿指动作和笔尖的⾏⾛路径要有,只是没写出来罢了。

这⼀点很好理解。

字与字之间的连贯性⼀般在⾏草书中很直观,在篆⾪楷中就不直观,但也没有太多要求。

篆⾪楷的⾏⽓主要体现在字内的连贯和整体的章法上。

2、中轴线摆动书法作品中的轴线是书法理论家总结出来的⼀探理论,说什么⼀⾏中所有的字都要在⼀条中轴线上摆动。

我就得这种结论有点不准确,不是说⼀⾏字要在满⾜有⼀个中轴线的存在,⽽是指:“每个字的中轴线⾸尾都能连接起来,并且形成⼀条优美的曲线”。

中轴线的摆动是⼀个⼤概的视觉效果,只要没有太⼤的偏离,基本满⾜,只要⾃⼰是⾃然书写,很容满⾜⾏⽓要求,实现基本的中轴线摆动不是什么⾼深莫测的技法,很简单的。

书法审美中的“三气”:书卷气、金石气、庙堂气,通俗易懂地说清楚了!

书法审美中的“三气”:书卷气、金石气、庙堂气,通俗易懂地说清楚了!在书法品评中,书卷气、金石气、庙堂气这几个概念经常会遇到,但也非常容易被混淆。

今天一起来通俗易懂地“捋”一下:【书卷气】书卷气是宋代文兴武废的社会大背景下,文人士大夫翰墨写心、书画寄情所产生的一个艺术概念,尔后一直沿用至今,总体风格表现为优美、流美、柔美,具体可包括人格精神和技法特点的两重含义。

首先,它是一种文人精神释放。

古人认为,书卷气也称为士气,士农工商的士,即文人士大夫,士气即指文人士大夫身上应普遍具有、共同追求的气质,神清气朗、冲和淡雅、自然悠游、不同凡俗。

这种气质要靠独立的人格操守和深厚的学问修养来支撑,书法中的书卷气首先是这种气质的体现,是文人精神和学问修养的笔墨再现,并都把士气与书卷气等同起来。

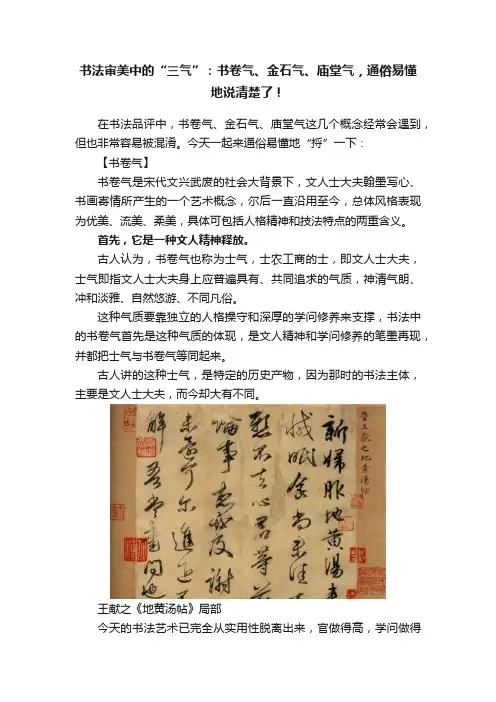

古人讲的这种士气,是特定的历史产物,因为那时的书法主体,主要是文人士大夫,而今却大有不同。

王献之《地黄汤帖》局部今天的书法艺术已完全从实用性脱离出来,官做得高,学问做得大,字不一定写得好。

因此,今天书法家所追求的书卷气,大可不必对古人所推崇的这种“士气”过于执着,但是,古代文人所崇尚的那种文人风骨、文人情怀以及深厚学养,还是值得我们很好地学习借鉴。

文人风骨,即人格的独立性,不依附,不屈从,不随时俗,坚守自我,如陶渊明不为五斗米折腰,等等;文人情怀就是家国情怀,关注国家,关心社会,关爱民生,关键时候敢于挺身而出,如颜真卿、林则徐等;再就是饱读诗书,腹有诗书气自华。

这些,都会自觉不自觉地在书法中体现出来,成为书卷气的重要构成。

杨凝式《韭花帖》局部其次,在技法风格上表现为柔美的特点。

书卷气主要是相对于帖学而言的,但并非写帖的都能具有书卷气,必须是达到了技法上的较高水平。

在笔法特点上,要点画干净,锋芒内敛,起行转收,自然流畅,墨色蕴藉,含文包质。

行笔过程中,转笔多,折笔少,无臃赘,无锯齿,无棱角;结字上,中和温润,稳中有变,顾盼生情,摇曳多姿,不突兀,不拘促,不放逸,温文尔雅;在章法上,布排合理,节奏明快,前后呼应,上下贯通,跌宕起伏,气韵生动。

浅述中国书法之“气”

浅述中国书法之“气”中国书法,因中国文字而起,伴中华文化而成长,亦当随华夏文明而发展,是故论中国书法之“气”,就绕不开中国学。

而中国文化源于道,于春秋战国形成百家争鸣的繁华局面,入汉的罢拙百家,独尊儒术,故儒家成为皇家正统,而其他诸家则成为是皇家治国辅助,或转于民间山野自生衍化,从而形成三教九流诸子百家繁荣的国学体系。

随儒家统治地位的确立,而成为维护皇权的中坚力量。

儒家作为道家的分支学说,对源道家部分学说,虽不能让其分庭抗礼,亦不至于赶尽杀绝,任其于山野而形成道教学说。

而泊来之佛教因甚得民心向往,兼其散播善念,故在国学理念取得一席之地,此乃三教之确立。

其它学说各有所专,辅助民生及皇权统治,其中主要九种学说学术广传于国民,为广大民众认可,称之九流。

除此外其他学术技艺皓若繁星或各立派系或师徒口述手受,活跃于各个领域服务大众。

儒家因辅助皇权治理天下,故在彰显皇家威严气象之下,必以公正以民治,故以中正平和的中庸之字学为核心,崇尚中正平和之气,而于书法史上颜柳一泒正合于中正平和之气,故颜柳为正书之首。

中正平和也作为书法传统的首推气节,也深得广大书法爱好者的首选目标。

道家,其源于远取诸物,而近取诸身而,故其出于自然,亦法于自然,以混沌之气合自然之道为最高境界。

二王之韵有自然不作,彰显道法自然,不经意间而自得纯然气韵。

以至其后世乃至现代,无数书法爱好以其为宗。

这种不经意不造作,不彰法而不失度的自然境界,深深烙于中华书法文明之中,成为书法追求的终极目标。

佛教学说源于印度,是以心感觉来认知世界的学说,以外物映于心的影子认知学说,其与道教认知有异曲同工之妙,佛学专于万物吷于心的感觉,而道教则远取诸物,近取诸心,两者取法的物标是一致的,只是佛教重于心中的虚象,而道则重于物的本体。

故佛学的学说认为万物只是心中之虚象,我心而万物,万物在我心,所以佛教重空灵之气,追求超尘脱俗。

书片体现出以近代弘一法师作品代表,虽系俗世象,我自不染尘。

书法艺术中气、神、韵

书法艺术中气、神、韵中国书法是通过文字符号的书写借以表达书家内心情感的艺术活动,书写活动是抒发情感的过程,而作品则是通过点线的形质,表达出情感的外在呈露之精神格调,这种玄妙的东西就是我们说的气、神、韵。

一,艺术作品中的“气”气,是所有人都能感知的东西,它既以是一种物化的存在,又是以一种审美的哲思的存在。

且具有一种精神生命的指向。

气的概念来自于中国古代哲学,一般称之为“元气”。

这是一种物理之气,是宇宙中生生不息的太虚之气,是阴阳相交产生生命动力,我们最熟悉的太极图就是一团元气,里面阴阳鱼相互运动、相互矛盾冲突、相互依存,就形成了一个对立和谐的统一体,这个统一体大到整个宇宙,小到微粒而无不包罗。

中国古代哲人通过观察自然界天空云气、山川河流分布走势以及个体生命的存在状态,感知宇宙间的气所代表的无穷无尽的生命、来自自然界的天然美学和触发的灵感。

深知天然之美在自然界是观之不尽的,所以古人眼寓山川,胸罗千古,不免感怀联想,把自然之气和个体生命的激情有机结合,畅想出了个体生命之气、人为兴会勃发艺术之气。

气,贯穿在书法审美的创作之中。

诸如气质、气韵、气势、神气、生气、骨气等等。

因其微妙的多样性差异,有很多人知其然不知其所以然。

因此,在书法艺术创作中,书家之气与自然之气相通并相互感知,凝结在作品中的笔意墨象成为书法作品的审美内容。

历朝历代的大家都强调凝神静气、气沉丹田、以气运笔的个体生命之气表达出自然万物的灵魂之气。

故王羲之说:“书之气,必达乎道,同混元之理。

七宝者贵,万古能名。

阳气明则华壁立,阴气太则风神生。

把笔抵锋,肇乎本性。

”二,书法艺术中的“神”书法艺术中的“神”,不是中国传统文化中的物化的“神”,而是专指艺术作品跟自然之美比较得出来的状态结果。

表现的状态要比同等作品在感官刺激下显得卓尔不群。

“书贵入神”(刘熙载《艺概·书概》),“神”是气韵贯通所臻之妙境,是富有生命力作品的生机勃勃的呈现,它有时候表达出来的状态是不可言喻的高妙,是由心灵深处在瞬间激发出来的至高灵性。

书法的笔气墨气色气!

书法的笔气、墨气、色气!书法的笔气、墨气、色气!“气”是我国传统文化中一个十分重要的概念。

从2300年前孟轲提出:“其为气也,至大至刚”、“养吾浩然之气”,到近代吴昌硕“苦铁画气不画形”的主张,其间有众多美学家、文学家和书画家围绕“气”作了精辟的论述。

举其要者有曹丕的“文以气为主,气以清浊有体”,谢赫的“气韵生动”,张怀的有“风神月骨气者居上”,李世民的“心合于气,气合于心”,“神气冲和为妙”,韩愈的“气盛则言之短长上与声之高下者皆宜”,白居易认为文人的粹灵之气“凝为性,发为志,散为文”,张彦远说“骨气形似皆本于立意而归乎用笔”,荆浩把“气”作为画的六要之首,他说“似者得其形遗其气,真者气质俱盛”,项容说:“放逸不失真元气象”,“吴道子笔胜于象,骨气自高”,苏轼主张观画要“取其意气所到”,谢榛主张“气贵雄浑”,郑板桥认为画需“一块元气团结而成”,章学诚认为“气积而文昌”,刘熙载说:“书要兼备阴阳二气,大凡沈著屈郁,阴也;奇拔豪迈,阳也”。

从以上论述可以看出,重“气”的主张贯穿在中国文学艺术二千多年的发展过程中。

在中国画创作中,对画面整体的气象、气势、气韵以及笔气、墨气的理解和把握,至今仍然是一个值得重视的课题。

画面至大至刚的整体气象,即我们常说的“大气”。

只有作品大气的画家,才能称为大家。

大气的作品首先是整体,其次是微妙。

粗犷不等于大气,精细也不就是小气。

概括精炼,必然大气;繁琐细碎,必然小气。

具有整体气象的作品又有丰富的变化,那就会达到远看好,近看也好,即动人又耐看。

气与势是相互依存、互为表里的。

气是虚的,势是实的。

沈宗骞说:“气之在是,亦即势之在是也。

气以成势,势以御气,势可见而气不可见。

故欲得势,必先培养其气,气能流畅则势自合拍。

”气是通过势表现出来的,而势则依赖于形的塑造。

因此塑造具有动态的形,通过形的对比,就能使画面产生气势,而气势是作品大气的重要因素之一。

气韵是画面形象所产生的力度和韵律给人的感受。

书法之气:呼吸相应,观气知息(二)

书法之气:呼吸相应,观气知息(二)文:高天晨书法的“气”,是由视觉欣赏感受到的节奏感;而细腻的感知则是反过来呼应到人多呼吸上。

书法中的“气”,除了呼吸节奏,还有用墨的浓淡干湿的变化感觉,以及用笔疾涩带出的振动感。

我们皮肤触觉感受到的风,和人的呼吸,是“气”一词的使用参照,人是以自己的这种直接感知去对应复杂细微的艺术感觉及身体变化。

所以,“气”是一个包含多种范畴的词汇。

中国人说的气,整体来说是身体对气流和呼吸的直观感受,用这个描述一些微妙的感官体验。

王羲之说“夫欲书者,先干研墨,欲想字形,大小,偃仰,平直,振动,令筋脉相连,意在笔先,然后作字。

”“研墨”和“欲想”其实都是宏观上“气”的范畴。

对“气”这一美学范畴的直观体现,便是中国的洞箫。

箫之研习,直接对应呼吸,截取竹之一段,呼吸着人生片段。

箫以气行之,流动生命之象,观出入息,究呼吸之动,深印内心至理。

呼吸从具体来说,还有“强弱”与“忙缓”的区别。

强与弱这里说的强弱不是丛林法则的“弱肉强食”的概念。

强弱也是一种呼吸频率,关乎力度和吞吐量。

在书法上则是用笔之力的展现与墨量的使用。

如同箫吹奏时候共振强的强音与气若游丝的弱音,表达的是不同情绪和性情。

而箫之强音不可离开自由轻松的吐息,弱音也不可能没有强大气息的背后支撑。

所以,强弱是一个系统完整的不同侧重而已。

单独的强是一种削弱,是外强中干的。

古人从不二元对立的认为哪个好那个坏,而是从系统全息角度看去评价好坏,整体的好,残缺的坏。

王羲之说:“书,弱纸强笔,强纸弱笔,强者弱之,弱者强之。

”王羲之即说强弱是要协调为一个整体,互相参照不可偏废。

表面的“强强结合”未必是好事。

这个和刚柔相济有一种呼应关系。

老子在《道德经》中又有另一种角度的诠释:“反者道之动,弱者道之用。

天下万物生于有,有生于无。

”他认为“柔弱胜刚强”。

这里的“强”是表示显露于外,“弱”则是虚怀若谷。

显弱则有德,故而“守弱曰强”,最后这句话中的“强”又是正面肯定的意思了。

书法讲究正大气象,作品要有“气”,这种“气”主要来源这两方面

书法讲究正大气象,作品要有“气”,这种“气”主要来源这

两方面

我们经常听到书法作品有“气”,而这种所谓的“气”,是学习书法到达一定的水准后,作品所表达出来的正大气象,有的大气磅礴,有的沉稳内涵,有的端庄遒劲,诸此种种吧,这些表现说白了,就是作者通过作品所反映出来的一种精神的境界,这种境界是作者不自觉的一种倾注于作品中的,下面就作品有“气”这个问题谈点个人看法,其实我认为这种“气”主要来源于两个方面,请指正。

首先要解决何为“气”的问题,从字典中的解释我们知道“气”就是气息,而在书法中的“气”也是一种气息,是作者在创作的过程中将自己学识水平、涵养、技能以及自己的情感有效的融入到作品中,所形成的一张意蕴,让人能直观的感受到,我们在评价别人的书法作品的时候往往说缺乏“气”,而这种气就是书家的自我风格,通过这种气息表达作者个人的见解,说明白点那就是自我的艺术风格,没有了这种所谓的自我艺术风格,与印刷字何异?

其次,要解决这种“气”来源问题,它的主要来源于两个方面,一方面来源于个人的书法技巧,我们知道书法是通过汉字这种形式载体来反映书写水平,上升到艺术层面的话,就是要传递什么样的艺术感受,而这种感受往往是比较抽象的,要让欣赏者有这种抽象的感受,不是一般的功底就可以做到的,我们要通过长期的临摹,从古人哪里

获取用笔用墨章法、以及点画结体上的技巧,没有这些基础是无法体现“气”的,这是基础,是根基。

另一方面是作者的精神面貌,这种面貌其实就是个人的修养、学识、人生阅历、个人情操等等,这种精神的内容不是想体现就能体现的,它需要作品不但要学习书法技巧,还要不断的充实自己的学养,总之,书法要有“气”,除了锻炼基本的书写技巧外,还要不断加强自我修养,我是这样认为的,不知道你认可不?。

中国书法的“精、气、神”是什么?

中国书法的“精、气、神”是什么?书法作品讲究“精、气、神”。

清代朱和羹《临池心解》:“作字以精、气、神为主。

落笔处要力量,橫勒处要波折,转捩处要圆劲,直下处要提顿,挑趯处要挺拔,承接处要沉着,映带处要含蓄,结局处要回顾。

操之纵之,六辔在手,;解衣磅礴,色舞眉飞。

”他的意思是说,用笔的各个环节都精熟了,加上作者旷达的精神,作品就可以有“精、气、神”了。

“精气”原为中国哲学术语,指阴阳元气,是“下生物谷,上为列星”的世界的本源。

汉代王充说:“人之所以生者,精气也。

”这就是说精气产生了人的生命的躯体。

“形具而神生”(《荀子·天论》)。

这里的神当然是指人的精神、神采。

精、气、神三者便是这样联系起来的。

一幅书法作品中,我们可以把黑墨看作是阴,把白纸看作是阳;把圆润看作阴,把方硬看作阳;把舒缓看作阴,把振速看作阳。

这些构成了书法作品的基本形式,如果处理得当,阴阳谐调,灵动多变,作品就自然有了神采,即所谓“形具而神生”了。

孟子云:“我善养吾浩然之气”。

人的胸襟坦荡开阔,刚正不阿,超然物外,落笔自然“潇洒流落,翰逸神飞”。

如果一个人急功近利,孤弱寡闻,乃至心地偏狭,他们的作品中只能有浊气、俗气。

人的思想修养不同,审美的趣味不同,作品也就自然有真、善、美与假、恶、丑之别。

偶见一些书者一味蛮干,满纸横涂竖抹,任笔为体,聚墨成形。

这样虚张声势鼓努为力的作品,精神是浮躁的。

因为字的神采与作者的气质是相关的。

因此,学者不仅要苦练“字内功”,还要努力提高“字外功”,要多读书,多思考,对历史、对艺术、对人生有了深一步的理解,人的气质改变了,自然就可以反映到作品中来。

作书若没有法度,没有传统是不行的。

但只知道临帖,墨守成规也不行。

没有创作的欲望,没有打破成规的勇气,不敢超越前人一步,艺术上见解平庸,以为写得一笔实用的漂亮字就行了,这样的字当然也就毫无生气可言。

总之,书法作品的“精、气、神”是作者的修养、学问、气质、见解、胆识的全面反映。

书法的气、度、韵

LOREM IPSUM DOLOR

我想这里的韵更是各位书家一生所要追求的境界。人书俱老、从心所欲不逾矩。书法作 品最大限度的表现出自己的风格、体现出自己多年来积累的素养,与我辈难道பைடு நூலகம்是梦寐 以求的吗?

书法的气、度、韵

LOREM IPSUM DOLOR 书法的气、度、韵,在这里书写着的三个层次。

LOREM IPSUM DOLOR

一、气

指先天性格悟性,和最初知识结构的体现。书写者有的偏爱于张扬外露,那么就喜欢 草、行之类书体,或者书风大气、外露成为霸气、或者走火入魔成为匪气。书写者内敛 内向型则偏于倦容、沉稳一路。从最初的选贴,师从,和自己的偏好,透露出自己的审 美取向。也决定了以后的书法风格的指向。最终形成自己的情深层面的面貌。这个阶段 的入门老师的影响,接受的书法理论观点。已经自己所能接触的书法作品,展会、活动 等都能影响学习者的一生。

书法艺术中的“气”

浅析书法艺术中的“气”【摘要】“气”作为一个看不见摸不着的实体充塞于天地之间,混沌虚无,它作为生理之“气”是万物生存之必须,没有“气”的纵浪大化,万物将无法生存。

而“气”的内涵却又不仅仅止于物理层面,随着文学艺术的发展,“气”被援引于书法、绘画创作及意蕴的表达中,逐渐变成一种哲学概念,进而形成中国独有的“气”文化。

在书法艺术中,把“气”运用于创作中,体现为一种“气力”;而上升为精神层面之“气”,便又是书法绘画艺术中一种内在活跃的生命传达,一种精神气质。

【关键词】书法;气;书法艺术;书法精神在中国博大精深的文化体系中,“气”文化占据着重要的地位,从老子的“一阴一阳谓之道,万物负阴以抱阳,冲气以为和”到孟子的“吾善养吾浩然之气。

敢问何为浩然之气?难言也。

其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间也。

”从远古哲人的论述中,我们不难窥见,“气”是一个摸不着,微乎其微却又时刻萦绕的东西。

在中国的文艺体系中,“气”更体现为一种精神面貌,一种艺术特质,一种内在活跃的生命力的表达。

而刘勰的《养气》篇,专门论述了“气”之通畅在文学艺术创作中的重要作用,这种“气”体现为文艺创作过程中的气势通达,心气平和,而除了单纯讨论这种“气”的顺畅的重要意义之外,更多的是把“养气”视为一个完整的过程,即从创作之前的“气”定神闲,虚静状态的积蓄到创作过程中的挥洒自如,笔走龙蛇,都体现“气”与生理之力与精神之态的完整融合,就如刘勰的《养气》篇所言“是以吐纳文艺,务在节宣,清和其心,调畅其气,”方能“意得抒怀,腠理无滞”,那么作为由丰富线条构成的书法艺术,尤其强调“气”之调和通畅,不论是创作的技法,还是作品的内在精神,都需要“气”贯穿其中,唯有如此,才能达到刘勰“率志委和”的境界。

一、形而下之“气”——运笔技法古语有云:“形而下者谓之器,形而上者谓之道”,可见“形而下”的东西是看得见摸得着的,或者换个角度说,但凡“形而下”的东西更多的是物质层面的,可以操作,可以历练。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

书法中气的名词解释

在中国传统文化中,书法被誉为一种高雅的艺术形式,被誉为“文化的艺术”。

书法作为一门独特的艺术,追求的不仅是字的形态美,还注重通过笔墨的运用来表现气韵生动。

而书法中的“气”一直是一个重要的概念。

本文将探讨书法中“气”的含义及其在书法创作中的运用。

一、“气”的概念解释

在中国传统文化中,“气”是一个十分抽象的概念,既有物质属性,又有非物质属性。

在书法艺术中,“气”在不同的层面上有着不同的意义。

首先,“气”可以指代人的精神和意志。

通过书法表现,观者可以感受到书法家内心的情感和状态。

一位出色的书法家通过字体的抒发,可以传递出自己的心境,所写字体中的“气”也与书法家本身的气韵相契合。

其次,“气”也可以指涌动的力量,即作品中的生命力。

作品如果缺乏生气,则会显得沉闷,缺乏足够的表现力。

而充满生命力的作品往往能够令人感到振奋,给人以精神上的激励。

最后,“气”也可以指代墨痕与纸之间的交融感。

字体的粗细、墨迹的深浅、纸张的质感等,都会对一幅作品的“气”产生影响。

浓淡相宜、水墨相得益彰的作品才能展现出真正的“气”。

二、“气”的运用技巧

1. 气势磅礴的用笔

要使作品具有强烈的气势,书法家可以通过用笔的骨力和力度来表达。

他们在书写过程中,常常以有力而大气的笔触,使字体显得挺拔有力、气势磅礴。

这种笔法需要书法家具备较高的书写功力,能够在笔墨之间展现出自如的掌控力。

2. 气韵生动的组织结构

书法艺术是以字体为载体的,因此作品的结构布局对于表现“气”的重要性不可

忽视。

书法家通过灵活运用行间空白和字与字之间的联系,创造出合乎美学原则的结构,使作品呈现出韵律优美的整体效果。

在书法作品中,通过合理的排布与布局,可以在视觉上营造出一种流动的空间感,令作品呈现出独特的“气”。

3. 气贯纸背的墨法运用

书法作品中的气主要体现在墨迹的运用上。

墨法决定了作品的深淡浓稠程度,

不同的墨法会给人截然不同的感受。

书法家可以通过合理使用浓淡不一的墨迹,运用软硬兼施的手法,实现对整幅作品的气贯纸背的表现。

三、“气”的修养与提升

书法家要在书法艺术中表达出“气”,除了技巧外,还需要有一定的修养和提升。

首先,要有德行修养。

书法作品能否展现出真正的气质,与书法家的品德修养

密切相关。

只有具备高尚的道德情操,书法家才能够在作品中流露出内心的深邃与宏大,使字体中自然而然地呈现出“气”。

其次,要有艺术修养。

书法家在表现“气”时,首先需要对中国传统文化有一定

的了解和认识。

只有通过对古人书法经典的学习与领悟,笔者才能在书写中蕴含起古人书写的“气”。

此外,对于其他艺术形式,如绘画、音乐等,也应多加涵养,不断提升自己的艺术素养。

最后,要有学问修养。

书法家不仅要有广博的文化知识,还要有对书法艺术特

殊规律的深入研究。

只有在学问修养的基础上,书法家才能够在作品创作中展现出独特的“气”。

总结

书法中的“气”是一种非常重要的美学概念,它包含了丰富的内涵和多层次的表达方式。

在书法创作中,运用适当的手法和技巧,通过从字迹中传递的气韵,使作品具备独特的个性和生命力。

同时,书法家在提升自身修养的过程中,也应重视对气的理解和把握,以创作出更加丰富、有深度的书法作品。

通过对“气”的探索与实践,我们可以更好地体验到书法之美,也可以学会在书法中感悟生命的力量。