试论书法“中和”之美

也谈书法的中和之美

也谈书法的中和之美作者:王迪来源:《好日子(中旬)》2017年第12期1 何谓中和,美在何处中和是中庸之道的主要内涵。

中和,取自《中庸》一书,属儒学的重要范畴。

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节(节度),谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之迏道也。

致中和,乃天地安位,万物成长。

这里的中和,务本、乐本、固本,即谓中庸。

社会中和,天下太平。

《论语·庸也》云:“中庸之为德也,其至矣乎。

” “中和思想”,一种哲学思想。

“中”即务本,“和”即乐本,它分为广义的中和思想与狭义的中和思想。

广义含义无论你多么的极端,你始终还是处于宏观与微观的中间位置,你永远无法摸索到宏观的尽头,也无法摸索到微观的尽头。

我们人类不管向两边扩张多大,链接两极的中心点始终是存在的,这个“点”就是“中”;而不使两端断开,就是“和”的作用。

狭义含义狭义“中和思想”是一种方法论,一种承认世界多元化、思想多元化,学会包容正反两面意见并加以融合、使人类始终处于敬业务本中的一种为人处事的方式、方法。

中庸之道的理论基础是天人合一。

天人合一的真实含义是合一于至诚、至善,达到“致中和,天地位焉,万物育焉”、“唯天下至诚,为能尽其性。

能尽其性则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣”的境界。

“与天地参”是天人合一。

这才是《中庸》天人合一的真实含义。

天人合一的天是善良美好的天,天人合一的人是像善良美好的天那样善良美好的人,天人合一就是人们自觉修养所达到像美好善良的天一样造福于人类和自然理想境界。

2 书法中无处不在的中和之美线条是中国书法形象构成的最基本的元素。

线条的美与丑,是人们对书法作品美与丑一个最直接的判断依据。

纵观古今书法,线条不外乎给人三种美感,分别是阳刚之美、阴柔之美和中和之美。

这些抽象的线条或藏或露、或疾或涩、或直或曲、或违或和、或虚或实等共同构成了书法线条的美感表现。

中和之美

中和之美——中国审美的灵魂中和是千百年来中国在审美中话之不绝的灵魂,中庸而和谐的美谓之中和。

中国的智者大多是不显山不露水的,因为他们遵循中庸之道,不张扬不过分,追求的是那一份完满的恰到好处。

中国古代思想认为,天下万物都可分为阴阳二极,阳为刚,阴为柔;推及审美世界,便体现为阳刚之美与阴柔之美。

阳刚与阴柔相结合的“中和之美”,也是中国古典艺术的理想境界。

不惟刚柔相合,中和之美还要求所有相对应的两极审美因素的兼容,强调审美意蕴程度适中,不过分而无不及。

清人刘熙载说:“沈著屈郁,阴也,奇拔毫达,阳也”,“书要兼备阴阳二气”,“阴阳刚柔不可偏陂”。

刚中有柔,柔中有刚,婉而愈劲,婀娜中含遒健,正是理想的中和之境。

一、中国审美界对中和之美的追崇中国在艺术中对中和之境的追崇是由来已久的,也是历代不息的。

儒家美学是儒家哲学思想的一个组成部分,而中和之美是儒家美学的审美核心。

自汉武帝实施“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家思想就成为中国封建社会的主流意识形态,深刻地影响了中国人的思想方式和行为方式。

儒家美学自春秋时期诞生,迄今已2500余年,在如此久远而厚重的历史积淀中,形成了卷帙浩繁、斑斓多姿的儒家美学文化遗产,这其中以“中和”为美的美学观,是儒家美学的核心。

孔子在《中庸》中说,“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉。

”《艺概》论诗“质而文,直而婉,雅之善也”,评《国策》“沈而快”、“雄而隽”,认为古赋“调拗而谐,采淡而丽,情隐而显,势正而奇”,主张书法“笔画要坚而浑,体势要奇而稳,章法要变而贯”。

《吕氏春秋》在论音乐之美时则主张:“声出于和,和出于适”,“太巨则志荡,以荡听巨,则耳不容,不容则横塞,横塞则振;太小则志嫌,以嫌听小,则耳不充,不充则不詹,不詹则窕;太清则志危,以危听清,则耳溪极,溪极则不鉴,不鉴则竭;太浊则志下,以下听浊,则耳不收,不收则不搏,不搏则怒。

中和之美 2013年1期

“中和”是林峰在长期的书法实践中寻获的美学理念。

“中和”作为中华民族传统文化的精神核心,自魏晋以来成为中国古典书法美学形成的基础。

同时,我们也从当代浙南书风中看到了“中和”,从永嘉学派中领悟到了“中和”的思想真谛,也从林峰生于斯、长于斯的瑞安文脉中感受到了“中和”地域内涵。

一、地域与环境:林峰书法的风格基因从书法地理学的视角来看,地域的自然环境与人文环境对于书法家有着潜在而稳定的影响,这种影响是书法家在书法创作中挥之不去的基因。

一般来说,不同的地域的自然环境和人文环境可以朔造出不同的书法形态与风格,从书法史的纵向横观,中国书法形态的多样性与丰富性与中国地理与人文环境的差异性有关。

十八世纪法国博物学家、作家布封,有“风格即人”的重要理论,与中国的“书如其人”有着一脉相呈的关系。

书法做为一种艺术性的文化形态,其地域风格往往隐藏于书法内部,时刻影响着字体延续、风格传承、书写载体、笔法传播。

林峰是瑞安人,他的书法折射着温州瑞安地域自然与社会的交映的光束。

瑞安是永嘉文化的发祥地,文脉源远流长。

自古民间传说“瑞安出才子”。

据统计,自隋朝以来,历代进士307位,其中状元三位。

特别是自宋以来,学人蔚起,人才辈出。

南宋陈傅良是是永嘉学派最知名的学者和代表人物。

他的学生叶适,更是永嘉学派的集大成者。

近现代更是涌现了孙衣言、孙锵鸣、孙诒让、黄体芳、黄绍箕、陈介石、宋恕、项骧、戴家祥等一大批近现代文化名人。

孙氏藏书楼――玉海楼更是全国闻名。

被誉为“浙南四支笔”的书法家:池志徵、孙诒泽、许苞、项廷珍也成长在这里。

从文化地理学的意义来看,“浙南四支笔”的形成与瑞安文脉也有着密切的联系,有着浙江区域乡贤文化的深层基因。

返观古今书法名家,他们的成长,总是无法割断地域文化母体之间的精神联系,这即是鲁迅所谓的区域“固有之血脉”。

林峰生长其间,长期受到瑞安文化的浸润。

林峰自幼追慕先贤,得乡贤潘知山指授,后又随张如元、林剑丹、张索、陈忠康诸先生问学。

浅析儒家思想与书法的“中和之美”

浅析儒家思想与书法的“中和之美”作者:彭芳湲来源:《文艺生活·文艺理论》2015年第08期摘 ; 要:书法艺术体现了中国传统文化的精髓,被称为形象化的哲学。

中国书法长期受到以中庸为主的儒家思想的深刻影响,“中和之美”最终成为艺术的灵魂。

关键词:书法艺术;儒家;中和;中庸中图分类号:J292.1 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)23-0173-01一、中和之美在儒家思想中的地位中华民族是有着五千年文明的历史文化古国,众多的哲学思想对书法发展有深刻的影响,如儒家的中庸之道、道家的师法自然、佛家的禅宗佛理等。

其中,儒家思想对书法艺术的影响不容小觑。

儒家思想是中国封建的正统文化,它的精神追求、审美理念都已成为中国书法的精神来源。

儒家以“中和”为美,“中和之美”是儒家的基本美学观念,也成为中国书法艺术的审美理想之一。

历史上众多的文艺者在进行艺术创作时,都以中庸过犹不及为原则,这种思想对称作“居国粹第一当无让焉”的书法艺术渗透颇为深刻。

从宏观来看,中国的书法是由黑色的线条和净白的纸面构成,黑白二色便形成了和谐的艺术形象,“中和”、“中庸”思想便在汉字书写过程中无意识的体现出来。

从微观来看,中国的书法从笔法到结体,从形式到风格,从技法到精神各方面都渗透着这种思想。

“中庸”、“中和”是儒家思想的核心内容,他们不仅是儒家所倡导的一种宇宙观、方法论,也是儒家伦理和审美思想的集中体现,同时也代表了中国文化的核心,是形成中国人普遍的思维和审美方式的思想根源之一,并对后世的文艺美学产生了深远的影响。

二、中和之美在书法技法中的体现“中和之美”的要求表现在书法技法上,是要求书法的用笔、结字、章法等形式因素“变化而不杂乱,统一而不单调”,使书法作品整体更和谐统一。

首先,“中和之美”在书法用笔和结字方面的表现有,要求笔笔中锋,要“不欲太肥,肥则形浊,又不欲太瘦,瘦则形枯,不欲多露锋芒,露则意不持重;不欲深藏圭角,藏则体不精神;不欲上大下小,不欲左高右低,不欲前多后少。

对高明中和的审美理想的理解

对高明中和的审美理想的理解“中庸思想”对书法艺术的创作审美奠定了基本理念,同时书法艺术形式演变受儒家文化影响最深,因此儒家文化是形成书法法度的基础。

中国书法的基本精神是“道中庸”而“致中和”以达“极高明”。

《礼记》中说:“中也者天下之大本。

"“故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸。

“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

由中致和”的书法道路,求“和"也即求“无所乖戾”;求“中”也即求“得所宜”。

纯正者,纯粹正脉也。

中国书法历来推崇中和之美,所谓“一阴一阳之谓道”,以“文质彬彬”“尽善尽美”为最高审美理想。

"致虚极,守静笃”,纯正者,必重“虚而静”,力求达到灵虚之境,明光精神。

故书家要沿此正脉潜修渐进,以虚静为人格风范的涵养方式求得艺术的纯正。

“当中贵和”的思想是中华文化中的精髓所在,“中”是方法、是手段,用以达到和谐之目的。

“和”是什么呢?春秋时晏婴“说,“和”就像羹汤,是五味的调和,“和”就像乐音是八音的和谐。

总之,“和”就是有差别且包容着差别的多样性统一。

对立统一的思想成为中国古代哲学具有特色的朴素辩证思维观,并对中国传统美学和艺术学产生了极大的影响。

言恭达先生说“书法艺术形式演变受儒家文化影响最深,因此儒家文化是形成书法法度的基础"故此,“中和之美”成为中国书法的最高审美理想。

古人论书,多以“中和”为审美追求,王羲之《用笔赋》中出现的“方圆”“纤粗”“威而不猛”“藏骨抱筋”“含文包质”等词汇均是“中和”的审美特征。

唐太宗李世民称“王羲之书,详查古今,尽善尽美”,刘熙载《书概》:“右军书“不言而四时之气皆备’,所谓“中和诚可经’也。

以毗刚毗柔之意学之,总无是处。

”无不说明王羲之书法在儒家“中和之美“思想的指导下,而创作出“会古通今,不激不厉,规矩谙练,骨态清和,众体兼能,天然逸出”的作品,被后人尊为“书圣”,其书法被奉为典范,推崇倍至。

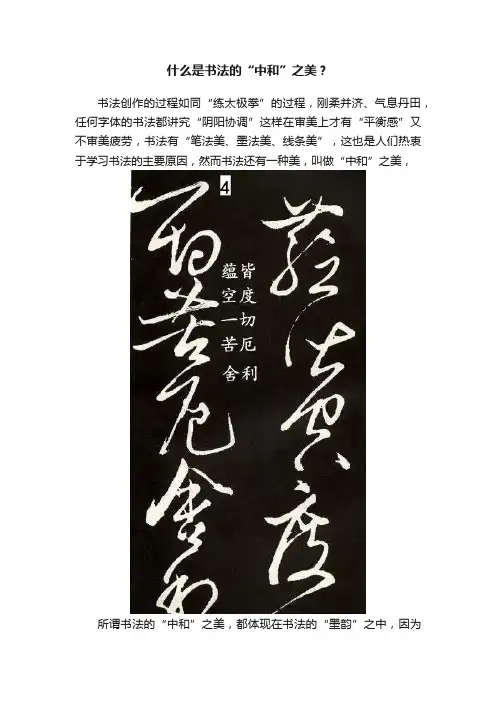

什么是书法的“中和”之美?

什么是书法的“中和”之美?

书法创作的过程如同“练太极拳”的过程,刚柔并济、气息丹田,任何字体的书法都讲究“阴阳协调”这样在审美上才有“平衡感”又不审美疲劳,书法有“笔法美、墨法美、线条美”,这也是人们热衷于学习书法的主要原因,然而书法还有一种美,叫做“中和”之美,

所谓书法的“中和”之美,都体现在书法的“墨韵”之中,因为

“墨韵”是最容易刺激人们的视觉效果,再好的笔法、结构,如果“墨韵”不足的话,那么这样的书法就有缺憾了,书法的“中和”之美是从字体内在的线条散发出来的“韵味”,不刚不柔,恰到好处,确切的说是偏向于“柔和”,

比如清朝康熙时期的书法家姜宸英的书法以摹古为本,上溯晋人,又宗法米芾、董其昌,融各家之长,清逸秀俊、气度文雅;清代中期书法家王文治,其工于书法,擅长行书,宗法“二王”,受赵孟頫、

董其昌影响较深,喜用轻毫长锋淡墨,书法飘逸婉柔,秀韵天成,时称“淡墨探花”,这就是“中和”之美,

值得注意的是书法的“中和”之美并不能带有“流宕不羁、巍巍浩荡、气势逼人”之势,这样的话太过于刚强了;书法的“中和”之美也可理解为两种或多种字体的结合,比如“行草”“草隶”,宋代书法家杨凝式的狂草《神仙起居法》该帖肆意纵横、变化多端,并在草书中夹入行书,被称之为“雨夹雪”。

简单的说书法的“中和”之

美也叫书法的双重风格,。

书法的中和之美

书法的中和之美

书法的中和之美是指书法的造型、结构、线条、色彩和空间等各个方面相互协调、和谐的美感。

这种美感体现在书法作品中,可以使人感到舒适、自然、和谐。

书法的中和之美主要体现在以下几个方面:

1.字体的中和之美:书法字体的造型、结构、线条等各个

方面相互协调、和谐,使人感到舒适、自然。

2.笔画的中和之美:书法笔画的流畅度、均匀度、对称度

等各个方面相互协调、和谐,使人感到舒适、自然。

3.格式的中和之美:书法格式的布局、对称性、层次感等

各个方面相互协调、和谐,使人感到舒适、自然。

4.色彩的中和之美:书法色彩的搭配、运用、对比度等各

个方面相互协调、和谐,使人感到舒适、自然。

和合统一之美——《书谱》中的中国书法美学思想

和合统一之美——《书谱》中的中国书法美学思想和合统一之美--《书谱》中的中国书法美学思想前言:本文从“中和”的传统审美角度出发,对书法美学著作《书谱》的理论进行浅析,将其美学思想概括为和合统一的和谐美,并从书法与环境、人和字本身的三个角度出发进行论述,以欣赏的角度阐释书法带来的美好享受。

对于书法美学,本文不强求严密的逻辑体系和理论架构,仅以概括总结的方式表现书法美的特色,并借鉴不同书论者对于书法和谐的观点,试图将这种和合统一的特点解读为中国美学乃至传统文化的独特体系,感悟美学上的“天人合一”。

书法是我国特有的艺术形式,也是中国传统美学的重要组成部分。

无论欣赏书法还是亲自书写,都会有一种由衷的美之享受。

孙过庭所写的“余志学之年,留心翰墨,昧钟张之馀烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。

有乖入木之术,无间临池之志。

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙,有非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。

一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。

”,体现了一个书法爱好者出对书法无尽的赞叹和热爱之情,也突显出书法之美是自然而充满生命的。

书法是人的创作活动,因此能够在抒发喜怒哀乐同时,表现超然的意境,起到陶冶情操的作用,使情感达到平衡欣慰的中和状态。

通过运笔力度、线条形态、行文结构等,书法能够表达高于状物的独特神韵,体现丰富的艺术风貌。

我国的美学家宗白华曾说过,“(中国)书法却自殷代以来,风格的变迁很显著,可以代替建筑在西方美术史中的地位,凭借它来窥探各个时代艺术风格的特征”,足见书法美学在中国美学甚至中国传统文化之美的地位。

这种“关乎人文,化成天下”的美学价值体现了中国传统文化的精神追求,是一种和合统一的和谐之美,即儒家典籍《中庸》的“致中和”思想:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

细谈如何使作品具有中和之美

细谈如何使作品具有中和之美何为“中和”“中”,指事物中间的状态。

儒家认为“中”是世界的总根源,“一切中知一,一中知一切”,即紧紧抓着事物的中心不放,一切围绕着事物的中心。

“中”不仅表现出了矛盾的对立统一,同时也呈现了事物的内外联系。

“和”指事物处在一种静止的和谐状态,还指在矛盾相互对立统一时达到的一种新的动静结合。

在传统文化中,“和”是天地万物最本真和最自然的状态。

“中”与“和”,是中华文化的主旨,而在艺术创作上,尤以中和之美最能持久。

“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”,(《中庸》)“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

”(《论语·雍也》)这是儒家思想中对于“中”“和”之美的阐述,在于提倡中庸思想感情的委婉与节制,“乐而不淫、哀而不伤”的温婉柔情与温柔敦厚,这些中和之美的可贵之处在于深刻影响了人们对于艺术创作的情感表现和美学风格。

潘天寿先生曾说过:“东方绘画之基础,在哲学”,以儒、道、释为核心的哲学思想,是我国传统艺术的根基,对于艺术作品的品评,自古以来倡导的是作品需要有书卷气,反对匠气、腐气、伧气、市气等……其背后蕴含的正是辩证哲学的“中和”美。

人们追求“ 中和” 之美,它是一种宁静淡泊的闲情雅致,禅宗“花未全开月未圆”的美好境界,即在花还未全开之时,正处于最具活力的状态,这种适中和谐的美,往往给人以向上的希望和积极的暗示。

水满则溢,月盈则亏,一切都需要恰到好处,如同一件木雕作品、一种艺术风格对于观者的吸引力是相对的,一旦创作时走了极端,则作品的魅力值下降,因此中和之美也在于“分寸”间的掌握。

二、“中和”美的艺术呈现“中和”美的结构和谐之美。

我国园林艺术无疑将这种美呈现得淋漓尽致,在园林艺术中的造景、借景、雕塑等“中和”美的追求上,以江南园林为最具代表。

江南园林依赖于得天独厚的自然条件,多建在依山傍水之间,与环境和谐交融,高低错落的白墙黑瓦,层叠有序的圆门拱桥,或利用古木奇树、斜阳残月的自然景观或构筑亭台楼阁、辟径筑路的人力加工,都呈现出这种淡雅明快的和谐之美。

生态美学视角下王羲之书法艺术浅析

78美学2021/05一、动静相合的形态之美在欣赏一幅书法作品的时候,首先由视觉直观呈现在我们眼前的是每个字的形态。

不同的形态变化使得不同的字有了生动的气息。

王羲之书法在形态层面呈现出的“中和”之美是动静相合。

(一)线条与布白“线条”是书写时随着毛笔运行摆动而主动形成的,具有“动势”;“布白”是线条书写过程中分割纸面而被动产生的,具有“静势”。

这里的“势”是指有能量蕴含其中的,说明一个字不是僵化固态的。

书法本身作为造型呈现虽然是静止的,但是作为艺术它所表达的是郁勃的、涌动的、充满生命力的。

书法,或者说是文字的出现,都是缘由记事功能而来,都是用线条分割、打破了完整的块面而产生的。

线条的加入使得原本的“铁板一块”变得灵活生动起来。

同时,书法所注重的并不是只有“黑色”线条,“白色”块面的形状、样态依然是“字”的重要组成部分。

书法创作的价值就在于,利用线条对空间进行再分割,通过这种再分割产生新的空间,新的空间并不再是规则、完整、相同的形状。

“和实生物,同则不继”,就是这样不同的线条和空间组合,使得书法作品趣味盎然,具有灵动性、可观赏性。

且不论草书、行书这样快速书写的书体,即便是隶书、楷书这样的正书,每个笔画也不是均匀排布的。

《乐毅论》中的一个“而”字,四条竖并不是整齐排列,不是每一条垂直向下,而是姿态各不相同,几个竖的组合看起来像是小朋友排队,前仰后合、东倒西歪,反而显得自由自在、充满童趣。

前面三竖也没有和横画接到一起,这样具有通透感,不压抑,灵活生动。

①书写过程中,由于一些线条排布紧密,会出现叠合在一起的情况。

这时候,画面呈现就从“一维的线条”变成了“二维的块面”。

然而这样的块面也不是完整形、规则形,就如同中国园林艺术中的假山,虽是整体一块,却依然外部有自己的形状、内部有自己的层次。

另外,也因为有了块面的存在,也使得整个画面呈现“点”“线”“面”的层次感,多样统一、“和而不同”,形成协调的共生感;进而“和合生物”,视觉上呈现出“三维立体感”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

试论书法“中和”之美

作者:张喆程洁

来源:《美术界》 2010年第10期

■TEXT/张喆程洁

书法是中国特有的艺术,虽然书法艺术的自觉化至东汉末才发生,但书法艺术几乎与汉字

同时萌生。

中国书法之美是其他国家文字形态所不及的,书法的品评过程,是观赏者的“美的

创造过程”。

书法的赏析不仅是体会作品点画、结体、章法的匠心与功力,更重要的是通过作

品去感受书法家的气质,情感,以及审美追求。

欣赏书法中的“中和”美,是中华民族特有的

欣赏习惯,是我们必须要重视的。

顾名思义书法就是对汉字形体书写并对构成文字的线条与法度、法理的规范。

它不摹拟客

观的外在形象,而是以用笔、结体布局中创造出来的线条形式直接表现某种朦胧宽泛的情感世界。

古人曾探讨了书法形式与书法家个人情感的“异质同构”的审美对应关系并进而对欣赏者

产生情感共鸣和美的享受。

古人渭:喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐

则气平而字丽。

情者重轻,则字之敛舒险丽亦有浅深,变化无穷。

书法家要在作品中表现对宇

宙结构、生命形式的审美感受,要表现起伏变化的情感力度,不断地探索用笔规律,使观赏者

见字如见其人。

所谓“逆”势用笔、“骨肉相称”“藏头护尾”、“疾涩”得当、“行留”结

合等,都表明了艺术家对书法线条的表现力的不断开掘与发展.才使得书法艺术千姿百态、魅

力不衰。

一幅书法作品的笔画的粗与细、长与短、轻与重、润与燥、以及结构的疏与密、斜与正、

大与小、宽与窄等合乎美德要求的搭配与变化,在整幅作品中节奏感非常突出。

这样的书法作

品能使观者把它当作一曲优美的乐章来欣赏,从“计白当黑”中仿佛听到了从键盘下面发出令

人心潮为之起伏的声音来。

这是“乐音”这也是书法艺术语言内容的一个组成部分。

在书法的质、气、神上难得一“静”字,动中有静,动益静、动后静。

昔人谓王羲之书法

幽静矣,诚然,若不能以静观之则隔矣。

欣赏者也应由一“静”界。

中国传统文化是儒家的

“中和”文化,是人与自然、主体与对象、主观与客观、感性与理性、情感与理智的朴素和谐

统一。

这种审美要求体现在书法中则是刚柔相济、骨肉相称、势合体均、平正安稳的“中和”

之美。

“中和”之美表现在书法上首先要求情理统一主张书法表现的情感意蕴必须适中,不过度,不超出理性规范,要符合“敦厚温良”的审美原则。

观赏者能从中体会到“志气和平”,“不

激不厉”,“气字融合,精神洒落”。

古人把颜真卿的《祭侄稿》与《争坐位帖》比较,认为

前者更胜后者。

因为前者有柔丝之感,后者具愤激之情,不符“中和”的原则,从而降低其审

美与欣赏的价值。

从这种内在情感意蕴、精神状态的“中和”要求出发去欣赏,首先要强调书法外在形态上

之“中和”,以体会平和含蓄的艺术境界。

书法中的“势和体均”“平正安稳”的审美原则:“夫字贵平正安稳”“务以平稳为本”。

在结构、章法上:“四面停均,八方具备,短长合度,粗细折中”“不大不小,得其中道”。

在用笔方面反对棱角外露,要圆润和畅,能达到“宽闲

圆美”的境界:“当行草时,尤宜泯其棱角,以宽闲圆美为佳”。

用笔宜收敛,不宜放纵,放

纵则气不融合,势不含蓄。

书法中的形式美也要符合和谐统一的“中和”之美。

书法艺术是极其重视形式美的,可以

这样认为,它是一门用文字形式美来传情达意的表现艺术。

书法形式美体现在用笔、结体、布

局等方面。

从用笔上看,要求曲与直、藏与露、方与圆、断与连、迟与速、枯与燥、行与留、

疾与涩、平与侧等对立统一,所谓“笔不欲捷,亦不欲徐,亦不欲平,亦不欲侧。

侧竖令平,

平峻使侧,提则需安,徐则须利,如此则其大较矣”。

“笔法尚圆,过圆则弱无骨;体裁尚方。

过方则刚而无韵。

笔圆而用方,谓之遒;而用圆,谓之逸”。

“观其点曳之工,裁成之妙,烟

霏露结,状若断而还连,凤翥龙幡,势如斜而反直”。

从结体上看,讲求疏密、黑白、虚实、

主次、向背、违和等的辨证统一。

认为“字不欲疏,也不欲密,亦不欲大,也不欲小。

小蹙令大,大蹙令小,疏肥令密,密瘦令疏”。

强调“和”“违而不犯”相反相成,在变化中服从整

体风格。

书法中的“中和”美体表现为两种形态:阳刚之美(壮美)与阴柔之美(优美)。

受《易经》的影响,将“阴阳”“刚柔”概念大量的运用,在书法作品中有较充分和深入的体现。

“阳刚之美”在书法上体现在“骨”“力”“势”中。

强调“笔力”认为“善笔力者多骨,不

善笔力者多肉……多骨微肉者谓之墨猪;多力丰金者圣,无力无筋者病”“字以骨力为

主”“帷在求其骨力,而形势自生耳”。

与“骨”“力”“势”等也在书法作品中成为重要的

概念与欣赏角度。

“阳刚之美”体现在书法中具有壮美色彩,如“王羲之书字势雄逸,如龙跳

天门,虎卧风厥……。

韦诞书如龙威虎振,剑拔弩张。

萧子云书如危峰阻日,孤松一枝,荆轲

负剑,壮士弯弓……在书法用笔,结体上要气势磅礴,意境壮美:“横”如千里阵云,“点”

高峰‘坠石,“撇”如陆断犀象,“竖”如万岁枯藤……

崇尚阴柔之美者,讲求“萧散”“疏淡”的韵味,“行于简易闲谵之中,而有深远无穷之味”。

以“萧散简远”,“疏淡”.“虚谵萧散”等为赏鉴标准。

在书法上体现有:“钟,王

之迹,萧散简远,妙在笔墨之外”;“永禅师骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。

书

法中阴柔之美还体现在“姿媚”“纤丽”“柔婉”的形态上,在形式上表现为圆熟细致,工整

完满的美感,不以“姿媚”为病。

可用现实中具有优美色彩的物象来体悟和感受此种书法境界

后者。

如“乌农子弟翩翩爽爽到处有致”,“如妇女纤丽”等等,不一而足。

阳刚之美与阴柔之美在形式上的侧重是不同的,前者强调方,露,直,急,桔……注重圆,藏,曲,缓,润…….所谓“直则刚,曲则柔,折则刚,转则柔,”“劲利取势,虚和取

韵。

”“老乃书之筋力,少则书之姿颜。

筋力肖雄健,姿颜贵美悦”等等,反映了古人对阳刚

之美与阴柔之美的形式的认识与鉴赏。

并且还从用笔“着力”与“不着力”方面来说明两者之美:“作字之道,二者并用,有着力而取险劲之势,有不着力而得自然之味。

着力如昌黎之文,不着力如渊明之诗。

”这就是古代文学家所说的书法中的阳刚之美与阴柔之美。

中华民族传统文化思想深受儒道禅等各派思想精神的影响,在书法上它所传递给欣赏者的

感情色彩不光是始于文字作者和语言内容,欣赏者多能从笔意和意境等因素中品位到具有儒释

道的文化传统。

诸如古拙肃穆,温柔敦厚,峻拔豪放,秀丽典雅,妩媚清婉,简淡质朴,清远

旷达,平淡静逸等等。

从“静”“逸”的品格中,看到不加雕饰的自然之荑,得到愉悦怡情的

审美享受。

“中和”之美的思想是书法艺术的主导思想,虽然在书法中也看到一些“反中和”的形式

与思潮,但都没有象“中和”美思想那样贯穿艺术史的始终,没有成为主流和占距主导地位。

中国的文人是有别于一般的大概念普遍认识中的“知识分子”,除却其各有不同的专业知

识和所长之外,另有多方面的文化素养,而这种文化素养的形成,既有赖于自身的文化积累,

也来源于性灵和对人生的感悟。

中国的书法艺术,由于古代文人在独特的文化氛围中的参与或

者说有文人所进行的的书法创作渐渐变为更加重视其行为过程,即更加重视这种书写本身,甚

至超过了这种行为的结果。

文人们在这样的创作行为中使自己的感受更加敏锐,并获得新的灵

感启示。

同时又将这些感觉融入于作品之中而形成各自的表现形式。

中国传统艺术的民族精神

和哲学思辨是民族文化特征的重要方面,作为一种自我实现的形式,中国传统艺术从来都是为

人生的艺术,而不是为艺术的艺术。

因此,思想观念始终高于唯美主义,审美主体思想的沉浮始终制约着艺术的表现力合表现的可能性范围。

作为传统艺术最具生命特征的表现形式,无疑对当下传统艺术的发展有着重要作用。

【张喆,河北画院】

【程洁,邯郸广播电视大学】。