古代汉语考试复习重点

汉语言文学古代汉语复习资料

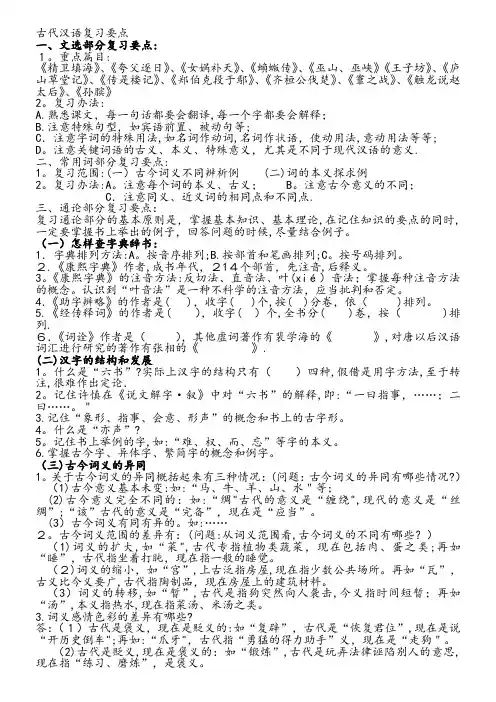

古代汉语复习要点一、文选部分复习要点:1。

重点篇目:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》2。

复习办法:A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释;B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;D。

注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义.二、常用词部分复习要点:1。

复习范围:(一)古今词义不同辨析例 (二)词的本义探求例2。

复习办法:A。

注意每个词的本义、古义;B。

注意古今意义的不同;C.注意同义、近义词的相同点和不同点.三、通论部分复习要点:复习通论部分的基本原则是,掌握基本知识、基本理论,在记住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时候,尽量结合例子。

(一)怎样查字典辞书:1.字典排列方法:A。

按音序排列;B.按部首和笔画排列;C。

按号码排列。

2.《康熙字典》作者,成书年代,214个部首,先注音,后释义。

3。

《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xié)音法;掌握每种注音方法的概念。

认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。

4.《助字辨略》的作者是( ),收字( )个,按( )分卷,依( )排列。

5.《经传释词》的作者是( ),收字( )个,全书分( )卷,按()排列.6.《词诠》作者是(),其他虚词著作有裴学海的《》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《》.(二)汉字的结构和发展1。

什么是“六书”?实际上汉字的结构只有()四种,假借是用字方法,至于转注,很难作出定论.2。

记住许慎在《说文解字·叙》中对“六书”的解释,即:“一曰指事,……;二曰……。

"3.记住“象形、指事、会意、形声”的概念和书上的古字形。

古代汉语考试重点

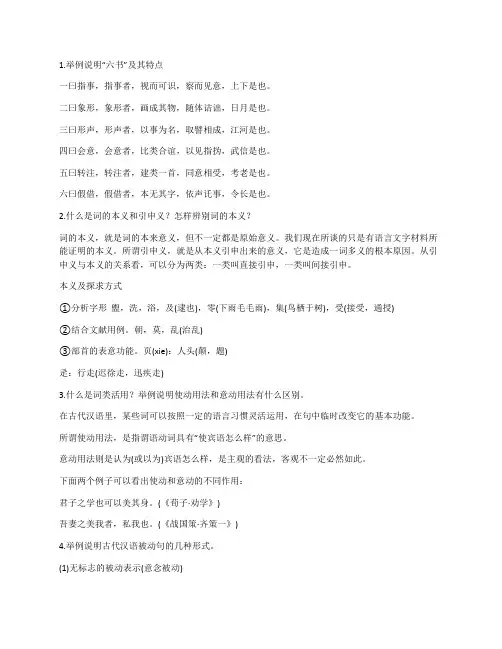

1.举例说明“六书”及其特点一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指㧑,武信是也。

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

六曰假借,假借者,本无其字,依声讬事,令长是也。

2.什么是词的本义和引申义?怎样辨别词的本义?词的本义,就是词的本来意义,但不一定都是原始意义。

我们现在所谈的只是有语言文字材料所能证明的本义。

所谓引申义,就是从本义引申出来的意义,它是造成一词多义的根本原因。

从引申义与本义的关系看,可以分为两类:一类叫直接引申,一类叫间接引申。

本义及探求方式①分析字形盥,洗,浴,及(逮也),零(下雨毛毛雨),集(鸟栖于树),受(接受,通授)②结合文献用例。

朝,莫,乱(治乱)③部首的表意功能。

页(xie):人头(颠,题)辵:行走(迟徐走,迅疾走)3.什么是词类活用?举例说明使动用法和意动用法有什么区别。

在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能。

所谓使动用法,是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

意动用法则是认为(或以为)宾语怎么样,是主观的看法,客观不一定必然如此。

下面两个例子可以看出使动和意动的不同作用:君子之学也可以美其身。

(《荀子·劝学》)吾妻之美我者,私我也。

(《战国策·齐策一》)4.举例说明古代汉语被动句的几种形式。

(1)无标志的被动表示(意念被动)锲而不舍,金石可镂。

(《荀子·劝学》)(2)有标志的被动句式①于(V+语+动作主动者)郤克伤于矢,流血及屦。

②为(为+行为主动者+V)(为+V)(为……所)而身为宋国笑。

父母宗族,皆为戮没。

不者,若属皆为所虏。

③见(见+动词)不直接引出行为主动者信而见疑,忠而被谤。

慈父见背(对自己……)④被(战国末,直接加在V前,不能引出行为主动者。

古代汉语考试重点

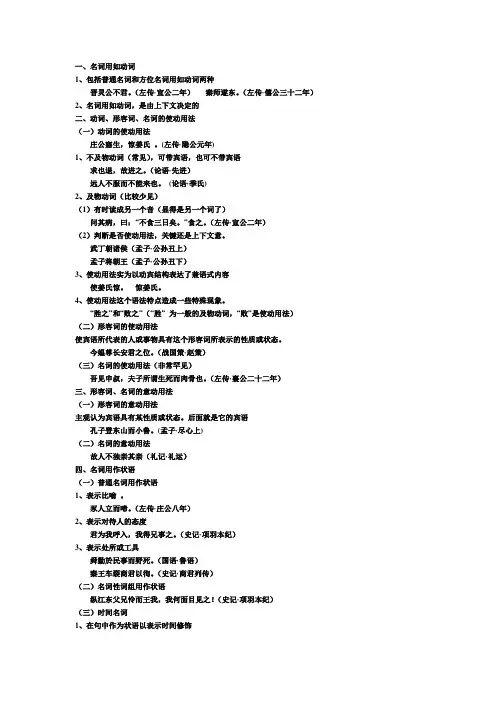

一、名词用如动词1、包括普通名词和方位名词用如动词两种晋灵公不君。

(左传·宣公二年)秦师遂东。

(左传·僖公三十二年)2、名词用如动词,是由上下文决定的二、动词、形容词、名词的使动用法(一)动词的使动用法庄公寤生,惊姜氏。

(左传·隐公元年)1、不及物动词(常见),可带宾语,也可不带宾语求也退,故进之。

(论语·先进)远人不服而不能来也。

(论语·季氏)2、及物动词(比较少见)(1)有时读成另一个音(显得是另一个词了)问其病,曰:“不食三日矣。

”食之。

(左传·宣公二年)(2)判断是否使动用法,关键还是上下文意。

武丁朝诸侯(孟子·公孙丑上)孟子将朝王(孟子·公孙丑下)3、使动用法实为以动宾结构表达了兼语式内容使姜氏惊。

惊姜氏。

4、使动用法这个语法特点造成一些特殊现象。

“胜之”和“败之”(“胜”为一般的及物动词,“败”是使动用法)(二)形容词的使动用法使宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

今媪尊长安君之位。

(战国策·赵策)(三)名词的使动用法(非常罕见)吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也。

(左传·襄公二十二年)三、形容词、名词的意动用法(一)形容词的意动用法主观认为宾语具有某性质或状态。

后面就是它的宾语孔子登东山而小鲁。

(孟子·尽心上)(二)名词的意动用法故人不独亲其亲(礼记·礼运)四、名词用作状语(一)普通名词用作状语1、表示比喻。

豕人立而啼。

(左传·庄公八年)2、表示对待人的态度君为我呼入,我得兄事之。

(史记·项羽本纪)3、表示处所或工具舜勤於民事而野死。

(国语·鲁语)秦王车裂商君以徇。

(史记·商君列传)(二)名词性词组用作状语纵江东父兄怜而王我,我何面目见之!(史记·项羽本纪)(三)时间名词1、在句中作为状语以表示时间修饰五月辛丑,大叔出奔共。

古代汉语重点难点复习资料(全,共21节)

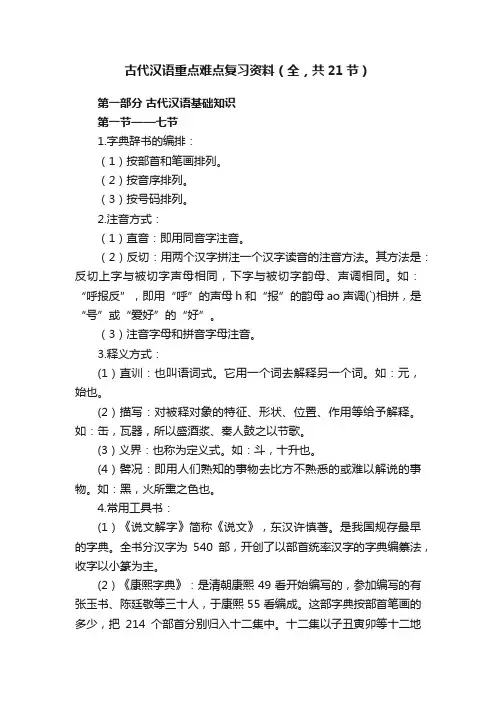

古代汉语重点难点复习资料(全,共21节)第一部分古代汉语基础知识第一节——七节1.字典辞书的编排:(1)按部首和笔画排列。

(2)按音序排列。

(3)按号码排列。

2.注音方式:(1)直音:即用同音字注音。

(2)反切:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:“呼报反”,即用“呼”的声母h和“报”的韵母ao声调(ˋ)相拼,是“号”或“爱好”的“好”。

(3)注音字母和拼音字母注音。

3.释义方式:(1)直训:也叫语词式。

它用一个词去解释另一个词。

如:元,始也。

(2)描写:对被释对象的特征、形状、位置、作用等给予解释。

如:缶,瓦器,所以盛酒浆、秦人鼓之以节歌。

(3)义界:也称为定义式。

如:斗,十升也。

(4)譬况:即用人们熟知的事物去比方不熟悉的或难以解说的事物。

如:黑,火所熏之色也。

4.常用工具书:(1)《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

(2)《康熙字典》:是清朝康熙49看开始编写的,参加编写的有张玉书、陈廷敬等三十人,于康熙55看编成。

这部字典按部首笔画的多少,把214个部首分别归入十二集中。

十二集以子丑寅卯等十二地支命名。

(3)《汉语大字典》:是一部解释汉字形、音、义的大型语文工具书。

这部大字典是目前我国搜集汉字单字最多的字典,共收单字五万六千个左右。

(4)《古汉语常用字字典》:北京大学中文系汉语专业等单位联合编写,1979年出版。

收古汉语常用字三千七百多个。

修订版于1993年问世。

(5)《辞源》:专门为阅读古籍和古代文史研究使用的工具书。

(6)《辞海》:是一部综合性的辞书。

所收对象除单字外,主要是语词、人物、著作、历史事件、古今地名、团体组织以及各学科名词术语等。

古语今语、古义今义并收。

(7)《汉语大辞典》:由《汉语大辞典》编辑委员会、《汉语大辞典》编纂处编纂。

古代汉语期末复习重点

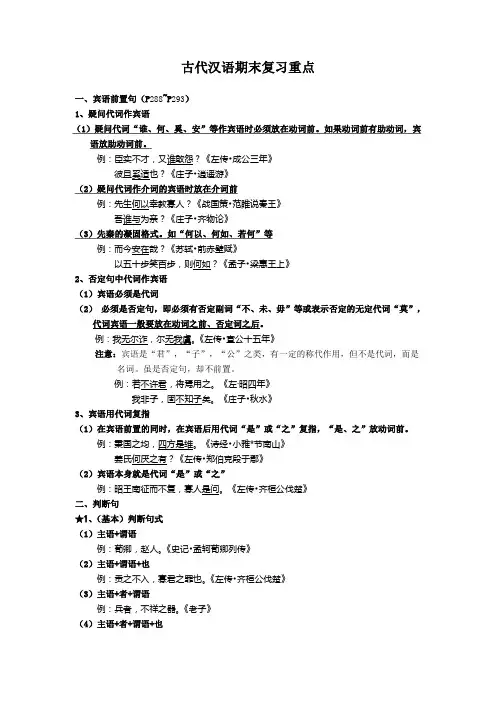

古代汉语期末复习重点一、宾语前置句(P288~P293)1、疑问代词作宾语(1)疑问代词“谁、何、奚、安”等作宾语时必须放在动词前。

如果动词前有助动词,宾语放助动词前。

例:臣实不才,又谁敢怨?《左传•成公三年》彼且奚适也?《庄子•逍遥游》(2)疑问代词作介词的宾语时放在介词前例:先生何以幸教寡人?《战国策•范睢说秦王》吾谁与为亲?《庄子•齐物论》(3)先秦的凝固格式。

如“何以、何如、若何”等例:而今安在哉?《苏轼•前赤壁赋》以五十步笑百步,则何如?《孟子•梁惠王上》2、否定句中代词作宾语(1)宾语必须是代词(2)必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋”等或表示否定的无定代词“莫”,代词宾语一般要放在动词之前、否定词之后。

3、宾语用代词复指(1)在宾语前置的同时,在宾语后用代词“是”或“之”复指,“是、之”放动词前。

例:秉国之均,四方是维。

《诗经•小雅*节南山》姜氏何厌之有?《左传•郑伯克段于鄢》(2)宾语本身就是代词“是”或“之”例:昭王南征而不复,寡人是问。

《左传•齐桓公伐楚》二、判断句★1、(基本)判断句式(1)主语+谓语例:荀卿,赵人。

《史记•孟轲荀卿列传》(2)主语+谓语+也例:贡之不入,寡君之罪也。

《左传•齐桓公伐楚》(3)主语+者+谓语例:兵者,不祥之器。

《老子》(4)主语+者+谓语+也例:南冥者,天池也。

《庄子•逍遥游》陈胜者,阳城人也。

《史记•陈涉起义》☞PS:表示否定判断,在谓语前加“非”(非是副词)例:此庸夫之怒也,非士之怒也。

《战国策•魏策四》2、特殊词语的辨析(1)“是”①不是判断词,而是指示代词。

作判断句的主语。

例:是社稷之臣也。

《论语•季氏将伐颛臾》日月星辰瑞历,是禹桀之所同也。

《荀子•天论》②判断词例:此必是豫让也。

《史记•刺客列传》夫殷、周之不革者,是不得已也。

(柳宗元《封建论》)(2)“为”①动词例:晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

《左传•襄公二十六年》②判断词例:余为伯條,余而祖也。

古代汉语复习资料

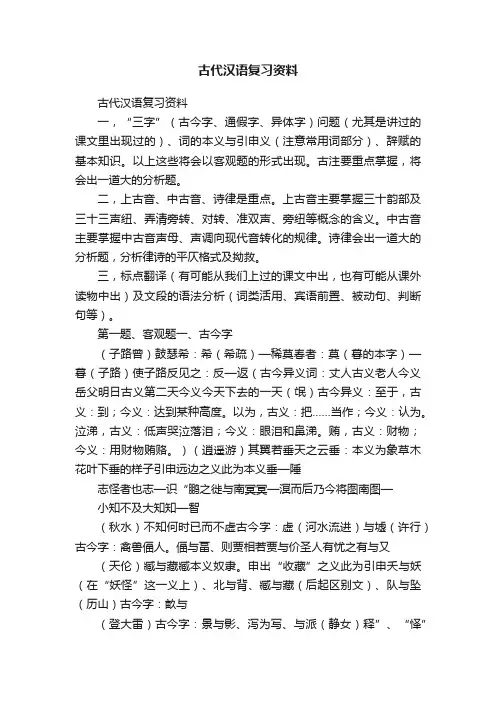

古代汉语复习资料古代汉语复习资料一,“三字”(古今字、通假字、异体字)问题(尤其是讲过的课文里出现过的)、词的本义与引申义(注意常用词部分)、辞赋的基本知识。

以上这些将会以客观题的形式出现。

古注要重点掌握,将会出一道大的分析题。

二,上古音、中古音、诗律是重点。

上古音主要掌握三十韵部及三十三声纽、弄清旁转、对转、准双声、旁纽等概念的含义。

中古音主要掌握中古音声母、声调向现代音转化的规律。

诗律会出一道大的分析题,分析律诗的平仄格式及拗救。

三,标点翻译(有可能从我们上过的课文中出,也有可能从课外读物中出)及文段的语法分析(词类活用、宾语前置、被动句、判断句等)。

第一题、客观题一、古今字(子路曾)鼓瑟希:希(希疏)—稀莫春者:莫(暮的本字)—暮(子路)使子路反见之:反—返(古今异义词:丈人古义老人今义岳父明日古义第二天今义今天下去的一天(氓)古今异义:至于,古义:到;今义:达到某种高度。

以为,古义:把……当作;今义:认为。

泣涕,古义:低声哭泣落泪;今义:眼泪和鼻涕。

贿,古义:财物;今义:用财物贿赂。

)(逍遥游)其翼若垂天之云垂:本义为象草木花叶下垂的样子引申远边之义此为本义垂—陲志怪者也志—识“鹏之徙与南冥冥—溟而后乃今将图南图—小知不及大知知—智(秋水)不知何时已而不虚古今字:虚(河水流进)与墟(许行)古今字:禽兽偪人。

偪与畐、则贾相若贾与价圣人有忧之有与又(天伦)臧与藏臧本义奴隶。

申出“收藏”之义此为引申夭与妖(在“妖怪”这一义上)、北与背、臧与藏(后起区别文)、队与坠(历山)古今字:畝与(登大雷)古今字:景与影、泻为写、与派(静女)释”、“怿”也是古今字的关系。

二、通假字(秋水)舟车之所通卒,通萃,聚集卒”本义为在官府中服务的杂役所穿的衣服,后代指杂役。

“萃”本义为草的样子,草茂为众草聚集,可引申为“聚集”义(天伦)是无世而不常有之常通尝通假字:党与倘、常与尝、睹与(登大雷)通假字:澱与淀、陇与拢(情采)通假字:谟与模静女)“归”通“馈(氓)匪:通“非”,不是。

古代汉语自考重点笔记

古代汉语自考重点笔记以下是一份关于古代汉语自考的重点笔记,涵盖了常见的知识点和考点:一、语音1. 声母:古代汉语声母包括唇音、舌音、齿音、喉音等,与现代汉语相比有一定的差异。

2. 韵母:古代汉语韵母比较复杂,包括平上去入四声,不同声调的韵母也有所不同。

3. 声调:古代汉语有四声,即平声、上声、去声和入声,不同声调的发音和意义都有所不同。

二、词汇1. 词义:古代汉语的词义比较广泛,一个词往往有多种意义,需要根据上下文进行判断。

2. 词类:古代汉语的词类包括名词、动词、形容词、数词、量词等,不同词类有不同的语法特性和用法。

3. 习惯用语:古代汉语的习惯用语包括成语、习语、俚语等,这些用语的意义和用法需要特别注意。

三、语法1. 句子结构:古代汉语的句子结构与现代汉语有所不同,包括主谓结构、动宾结构、并列结构等。

2. 词组类型:古代汉语的词组类型包括偏正结构、主谓结构、动宾结构等,这些类型的结构和意义需要掌握。

3. 句子时态:古代汉语的句子时态包括现在时、过去时、完成时等,不同时态的用法和意义需要理解。

四、文选1. 先秦文学:选择一些代表性的先秦文学作品进行阅读和学习,如《诗经》、《左传》、《论语》等。

2. 汉魏六朝文学:选择一些代表性的汉魏六朝文学作品进行阅读和学习,如《史记》、《汉书》、《古诗十九首》等。

3. 唐宋文学:选择一些代表性的唐宋文学作品进行阅读和学习,如唐诗、宋词、唐宋散文等。

4. 元明清文学:选择一些代表性的元明清文学作品进行阅读和学习,如元曲、明清小说等。

五、文化常识1. 历史文化:了解古代中国的历史文化背景,如历史事件、制度、风俗习惯等。

2. 文学艺术:了解古代中国的文学艺术发展历程和特点,如书法、绘画、音乐等。

3. 思想哲学:了解古代中国的思想哲学体系和流派,如儒家、道家、墨家等。

古代汉语考试重点

古代汉语考试重点⾳节构成的词,叫做单⾳词。

在书⾯上,单⾳词⽤⼀个字来记录。

2古汉语的单⾳词的特点:多义性,模糊性,单⾳词向复⾳词的发展⾳节构成的词,叫复⾳词。

在书⾯上,复⾳词⽤两个或两个以上的汉字来记录。

联绵词:指两个⾳节连缀成义⽽不能拆开的词。

如蝙蝠”、“唏嘘”、“朦胧”、“囫囵(双声联绵词,叠韵词)复⾳词,⼜称合成词。

复合式合成词(词根加词根)附加式合成词(词根加词缀)6复合式合成词偏正式天⼦⼩⼈诸侯先⽣联合式⼲⼽国家社稷朋友动宾式将军执事司命知府主谓式⽉⾷霜降体验⾯熟补充式击破持久平定助长7附加式合成词①前附式阿爷第⼀有苗阿母②后附式欣然燕⼦⽯头率尔第⼀节古今词义的异同1词形上古今通⽤(不论其词义变化),被称为古今通⽤词。

历史词“膢”、“倡优”现代汉语新⽣词“电视”、“⽹络”2古今词义的异同情况a古今词义基本未变。

这类词⼤多为词汇中的基本词汇,和语法结构⼀样,从古到今变化不⼤,相对稳定。

如:⼈、⽔、⼭、马、天等。

b古今词义完全不同。

这类词在现代汉语中的常⽤义和古代汉语中的常⽤义完全不同。

⽐如“该”,在现代汉语中,常⽤的意义是“应当”,⽽在古代汉语中,该词的常⽤意义却是“完备”、“具备”。

c古今词义有同有异。

这是古今词义对⽐中最常见到的情况。

如“劝”,古今皆有“劝说”之义,但古代侧重于积极提倡,即“勉励”,今义侧重于消极阻⽌,即“规劝”,既有不同,有相互联系。

3、词义的发展和变化a词义的扩⼤b词义的缩⼩c词义的转移d词义的⾊彩变化(贬义词,褒义词,中性词)(1)古今褒贬意义的变化(2)古今词义轻重程度的变化第三节词的本义、引申义和假借义1、词的本义指⼀个词由⽂字形体所表现出来的,并有上古⽂献资料印证的初始意义2、如何探求词的本义?a 分析字形如“诛”从⾔,本义是谴责,(⽌⼽为武)b 考核⽂献如“狱”在先秦⽂献中都是“诉讼”、案件义,到汉代⽂献才有当“监狱”讲的,因⽽本义是“诉讼”。

3、为什么分析字形可以探求词的本义?⽂字形体据义绘形词的引申义因形求义4字形分析的主要材料是什么?为什么?古⽂字6引申义和本义的关系是怎么样的?举例?(1)相似a形貌性状相似。

古代汉语复习要点

考核要点一、常用文言虚词及其语法功能。

主要用法:答题技巧:是什么词+起的作用+翻译成现代汉语连词而:1.连接词与词、词组与词组、句子与句子,构成并列关系。

2.连接的前后项在时间上的承接、事理上的联系。

3.连接前后项的转折关系。

4.连接状语和中心语,表示修饰关系。

5.连接主语和谓语,表示不可能、不应该。

则:1.表示两个分句在事理上是条件和结果关系2.表示两种情况的列举或对比3.表示转折、发现(常用于连接倒叙的两件事) ,有“原来已经”的意思4.表示假设以1.连接词与词、词组与词组,表示行为动作前后两项的并列或顺承关系;2.连词两动词性成分个,表示因果或目的关系;3.连词状语和中心语,表示修饰关系。

介词之:用于名词性中心语之前,表修饰、领属关系用于动词性中心语之前,取消独立性(1)使该主谓结构变成名词性结构,充当主语或宾语(2)使该主谓结构成为复合句中的分句。

用于主语和介词结构之间,使两者结合为一个整体,充当某个成分乎、于、於1.引进动作行为时间、处所及所涉及的范围2.引进动作行为的主动者;3.引进动作所涉及的对象。

4.引进比较的对象。

5.引出原因以表示凭借,引进动作行为的工具、手段、身份、原因等引进动作行为所涉及对象引进动作行为所发生的时间、范围等为:引进动作行为所涉及的对象引进动作行为的原因和目的引进动作行为的的主动者语气词:也:句末语气词,表示肯定确认的语气用在句中,表示提顿的语气矣:表示动作已完成或事情已发展到某阶段的语气二、理解并运用古注术语读懂文言材料;体例、术语、三、了解近体诗和古体诗在形式上的区别,重点掌握近体诗格律。

能从句式、句数、押韵、平仄、对仗等方面说明两者的不同。

掌握近体诗平仄格式和粘对规则,并根据规则排除分别一四中不同平仄格式为起句的五言律诗的基本格律,能分析近体诗的平仄格式。

四、古文句读掌握古书句读的常识和方法,能够在正确理解古文整理意思的基础上正确断句并加上现代标点符号。

(完整word版)《古代汉语》期末复习资料

考试题型1、名词解释2、写出与繁体相对应的简体3、参照图像分析造字法4、解释句中加点字(实词)5、分析特殊句式(语法一)6、词义引申(用图像表示)7、断句及解释加点词句《左传》:《郑伯克段于鄢》《宫之奇谏假道》《晋灵公不君《齐晋鞌之战》《史记》:《孙膑》《毛遂自荐》《魏公子列传》《聊斋》一、名词解释1、文字:是記錄語言的書寫符號的系統,是最重要的輔助、擴大和完善語言的交際作用的工具.2、漢字:就是記錄漢語的書寫符號的系統,包括漢字所有的構字部件、漢字中所有的字、漢字的書寫規則,以及作為漢字標記語言的輔助性符號的標點符號及其使用規則。

(漢字是一種以象形字為基本構字部件的表意體系文字.)3、象形:是通过描摹词所概括的客观实体来表达词义的一种造字法。

4、指事:运用指示性符号来指称物体中的一部分或表现抽象概念的造字法。

5、会意:是组合两个或两个以上代表某种物体的图形以表示新义的造字法.6、形声:是以声符表示词的声音、以形符表示词义类属的兼表声义的造字法.7、假借:就是本来没有这个字,靠借来的同音字寄托所写词的意义.8、古今字:也就是分化字,是把分化前一字写多词时期的字称古字,把以后分化出来的记词各有专司的字称今字。

9、異體字:又稱或體字,是指共寫同一個詞的不同的書寫形式。

10、偏义复词:是由两个意义相反或相互对举的语素组合而成的。

其中只有一个语素有意义,另一个语素只起充当一个音节的陪衬作用.11、同义复词:是由两个意义相同或相近的语素构成的。

12、叠音词:又称重言词,是重叠两个相同音节而成的双音词。

13、连绵词:是由两个字连缀在一起,组成一个不可分割的整体,共同表示一个意义。

14、古用今废词:是指在汉语历史上被淘汰了的字。

15、古今传承词:是指在汉语史上生命力很强,一直流传至今,仍活跃在口语和书面语里的词。

16、本义:是指词的本来的意义。

是指造字时代的词义,而不是汉语发生时代的原始义或最初义。

17、引申义:在本义的基础上繁衍派生出来的意义。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.汉字的源头:一是刻划记号,二是原始绘画。

2.汉字的两个阶段:古文字阶段和今文字阶段。

3.甲骨文是指刻在龟甲兽骨上的汉字。

4.金文是指古代铸刻在青铜器上的汉字。

5.许慎《说文解字》所列“六书”:指事,象形,形声,会意,转注,假借。

6.一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指伪,武信是也。

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

7.古今字指在不同时代里用来表示同一意义的不同的一对字或一组字。

其中产生在前的叫古字,产生在后的叫今字。

8.通假字指在古书中本有其字而不用,却临时借用音词同音近字来代替用字的现象。

9.假借特点:本无其字,永久借用。

通假特点:本有其字,临时借用。

10.古汉语词汇特点:一单音词占多数。

二单音词向复音词发展。

三一词多义。

11.联绵词的特点:1一个语素。

2词形多样。

3相同相近的读音12.联绵词的两个音节大多具有双声(声母相同)如“荒忽,参差,踟蹰,匍匐,伶例,邂逅,枇杷,唐突”等。

叠韵(韵母相同)如“窈窕,徘徊,潺湲,婆汝,荒唐,仓皇,玫瑰,依稀”等。

双声叠韵如“缤纷,辗转,优游,燕婉”13.合成复音词分为同义复词,偏义复词,变义复词14.偏义复词指由两个近义,反义或意义相关的语素组成的复合词,但在具有语境中,其中一个语素有意义,并成为该复合词的意义,另一个语素只起记录一个音节的陪衬“今有一人,入人园圃,窃其桃李”。

园圃偏义园“多人,不能无生得失”。

得失偏义失“宫中府中俱为一体,陟罚臧否”。

异同偏义异“昼夜勤作息,伶俜萦苦辛”。

作息偏义作15.变义复词“今楚王之春秋高矣,而君之封地,不可不早定也““春”“秋"本为季节名,连用产生新义“年纪”民为贵,社稷次之君为轻“”社“”稷"本为单音词。

前者指土地神,后者指五谷神。

连用指国家16.两个连用的单音词是否组成新词a.“其后,马孙竟与汉结婚”“结”指“结合”“婚”指婚姻“”婚姻“则是指结为婚姻,结为亲家的意思。

b.云鬓半偏新睡觉,衣冠不整下堂来。

睡指”睡眠“觉”是醒来“的意思两词连用指睡醒。

c.天子之地方千里,不千里不足以待诸侯。

”地“是土地”方“是见方,与今天地方差异明显d,天下云集而响应,赢粮而景从,”响“指回声”应指回应相应,两词连用是像回声一样应和一、《包牺氏之王于天下》《周易·系辞下》上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸《大壮》。

古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之以棺椁,盖取诸《大过》。

上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸《夬》。

上古时候的人在洞穴中居住而生活于野外,后世的圣人改用宫室,宫室上有栋梁,下有檐宇,以防御风雪,这大概取象于《大壮》卦。

古时丧葬,只用薪草厚厚裹覆(死尸),埋葬于荒野之中,不聚土做坟墓,不植树为标记,丧期也没有定数,后世圣人改用棺橔下葬,这大概取象于《大过》卦。

上古用结绳记事以治理天下,后世圣人,改以契刻文字,百有所治理,万民有所稽察,这大概取象于《夬》卦。

一、《郑伯克段于鄢》《左传·隐公元年》祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。

先王之制:大都不过参国之一,中五之一,小九之一。

今京不度,非制也,君将不堪。

”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有!不如早为之所,无使滋蔓,蔓难图也。

蔓草犹不可除,况君之宠弟乎!”公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。

”大夫祭仲说:“分封的都城如果城墙超过三百方丈长,那就会成为国家的祸害。

先王的制度规定,国内最大的城邑不能超过国都的三分之一,中等的不得超过它的五分之一,小的不能超过它的九分之一。

京邑的城墙不合法度,非法制所许,恐怕对您有所不利。

”庄公说:“姜氏想要这样,我怎能躲开这种祸害呢?”祭仲回答说:“姜氏哪有满足的时候!不如及早处置,别让祸根滋长蔓延,一滋长蔓延就难办了。

蔓延开来的野草还不能铲除干净,何况是您受宠爱的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必定会自己垮台,你姑且等着瞧吧。

四、《晋灵公不君》《左传·宣公二年》晋灵公不君①:厚敛以雕墙(2);从台上弹人,而观其辟丸也;宰夫胹熊蹯不熟③,杀之,置诸畚(4),使妇人载以过朝⑤。

赵盾、士季见其手(6),问其故,而患之。

将谏,士季曰:“谏而不入(7),则莫之继也。

会请先,不入,则子继之。

”三进,及溜(8),而后视之,曰:“吾知所过矣,将改之。

”稽首而对曰:“人谁无过?过而能改,善莫大焉。

《诗》曰:‘靡不有初,鲜克有终(9)。

’夫如是,则能补过者鲜矣。

君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之(10)”。

又曰:‘衮职有阙,惟仲山甫补之(11)。

,能补过也。

君能补过,衮不废矣(12)。

”犹不改。

宣子骤谏(13),公患之,使鉏麑贼之(14)。

晨往,寝门辟矣(15),盛服将朝(16)。

尚早,坐而假寐(17)。

麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也(18)。

贼民之主,不忠;弃君之命,不信。

有一于此,不如死也!”触槐而死。

晋灵公不遵守做国君的规则,大量征收赋税来满足奢侈的生活。

他从高台上用弹弓射行人,观看他们躲避弹丸的样子。

厨师没有把熊掌炖烂,他就把厨师杀了,放在筐里,让官女们用头顶着经过朝廷。

大臣赵盾和士季看见露出的死人手,便询问厨师被杀的原因,并为晋灵公的无道而忧虑。

他们打算规劝晋灵公,士季说:“如果您去进谏而国君不听,那就没有人能接着进谏了。

让我先去规劝,他不接受,您就接着去劝。

”士季去见晋灵公时往前走了三次,到了屋檐下,晋灵公才抬头看他,并说:“我已经知道自己的过错了,打算改正。

”士季叩头回答说:“哪个人能不犯错误呢,犯了错误能够改正,没有比这更大的好事了。

《诗·大雅,荡》说:‘事情容易有好开端,但很难有个好结局。

’如果这样,那么弥补过失的人就太少了。

您如能始终坚持向善,那么国家就有了保障,而不止是臣子们有了依*。

《诗·大雅·烝民》又说:‘天子有了过失,只有仲山甫来弥补。

’这是说周宣王能补救过失。

国君能够弥补过失,君位就不会失去了。

”乙丑,赵穿攻灵公于桃园(35)。

宣子未出山而复。

大史书曰(36):“赵盾弑其君。

”以示于朝。

宣子曰:“不然。

”对曰:“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼(37),非子而谁?”宣子曰:“乌呼(38)!《诗》曰:‘我之怀矣,自诒伊戚(39)。

’其我之谓矣。

”九月二十六日,赵穿在桃园杀掉了晋灵公。

赵盾还没有走出国境的山界,听到灵公被杀便回来了。

晋国太史董狐记载道:“赵盾杀了他的国君。

”他还把这个说法拿到朝廷上公布。

赵盾说:“不是这样。

”董狐说:“您身为正卿,逃亡而不出国境,回来后又不讨伐叛贼,不是您杀了国君又是谁呢?”赵盾说:“啊!《诗》中说:‘我心里怀念祖国,反而给自己留下忧伤。

’这话大概说的是我吧。

”(三)小国寡民【原文】小国寡民①。

使②有什伯之器③而不用;使民重死④而不远徙⑤;虽有舟舆⑥,无所乘之;虽有甲兵⑦,无所陈之⑧。

使人复结绳⑨而用之。

至治之极。

甘美食,美其服,安其居,乐其俗⑩,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

【译文】使国家变小,使人民稀少。

即使有各种各样的器具,却并不使用;使人民重视死亡,而不向远方迁徙;虽然有船只车辆,却不必每次坐它;虽然有武器装备,却没有地方去布阵打仗;使人民再回复到远古结绳记事的自然状态之中。

国家治理得好极了,使人民吃得香甜,穿得漂亮、住得安适,过得快乐。

国与国之间互相望得见,鸡犬的叫声都可以听得见,但人民从生到死,也不互相往来。

(三)季氏将伐颛臾《季氏》【原文】季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú)。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相(xiàng)矣?且尔言过矣,虎兕(sì)出于柙(xiá),龟玉毁于椟(dú)中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”[1]孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”[1]孔子说:“冉有!君子厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口(来搪塞态度)的人。

我听说士大夫都有自己的封地,他们不怕财富不多而怕分配不均匀,不怕民众不多而怕不安定。

财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。

依照这个道理,原来的远方的人不归服,就发扬文治教化来使他归服;使他来了之后,就要使他安定下来。

如今由与求两人辅佐季孙,远方的人不归服,却不能使他们来;国家四分五裂而不能保持它的稳定统一;反而在境内策划兴起干戈。

我恐怕季孙氏的忧虑,不在颛臾,而是在鲁国内部。

”五、《邵公谏厉王弭谤》《国语·周语上》防民之口,甚于防川。

川壅而溃,伤人必多,民亦如之。

是故为川者决之使导(8),为民者宣之使言(9)。

故天子听政(10),使公卿至于列士献诗(11),瞽献曲(12),史献书(13),师箴(14),瞍赋(15),曚诵(16),百工谏(17),庶人传语(18),近臣尽规,亲戚补察(19),瞽、史教诲,耆、艾修之(20),而后王斟酌焉,是以事行而不悖(21)。

民之有口,犹土之有山川也,财用于是乎出;犹其原隰之有衍沃也(22),衣食于是乎生。

口之宣言也,善败于是乎兴(23)。

行善而备败,其所以阜财用衣食者也(24)。

夫民虑之于心而宣之于口(25),成而行之,胡可壅也?若壅其口,其与能几何(26)?”可是防范老百姓的嘴,比防备河水泛滥更不易。

河道因堵塞而造成决口,就会伤害很多人。

倘使堵住老百姓的口,后果也将如此。

因而治水者只能排除壅塞而加以疏通,治民者只能善于开导而让人说话。

所以君王在处理政事上,让三公九卿及各级官吏进献讽喻诗,乐师进献民间乐曲,史官进献有借鉴意义史籍,少师诵读箴言,无眸子的盲人吟咏诗篇,有眸子的盲人诵读讽谏之言,掌管营建事务的百工能纷纷进谏,平民则自己的意见转达给君王,近侍之臣子尽规劝之责,君王的内亲外戚都能补其过失,察其是非,乐师和史官以歌曲、史籍加以谆谆教导,年长的师傅再进一步修饰整理,然后由君王斟酌取舍,付之实施,这样,国家的政事得以实行而不背理。