数学公式教学文档

数学公式 Microsoft Word 文档

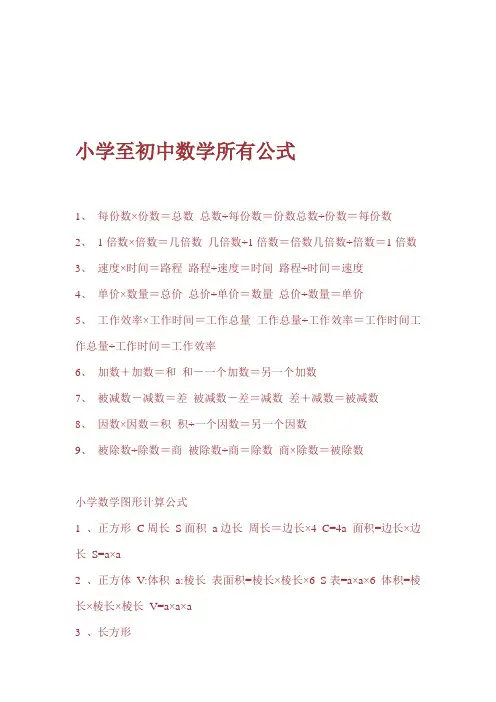

小学至初中数学所有公式1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数小学数学图形计算公式1 、正方形C周长S面积a边长周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长S=a×a2 、正方体V:体积a:棱长表面积=棱长×棱长×6 S表=a×a×6 体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a3 、长方形C周长S面积a边长周长=(长+宽)×2C=2(a+b)面积=长×宽S=ab4 、长方体V:体积s:面积a:长b: 宽h:高(1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh)(2)体积=长×宽×高V=abh5 三角形s面积a底h高面积=底×高÷2s=ah÷2三角形高=面积×2÷底三角形底=面积×2÷高6 平行四边形s面积a底h高面积=底×高s=ah7 梯形s面积a上底b下底h高面积=(上底+下底)×高÷2s=(a+b)× h÷28 圆形S面积C周长∏ d=直径r=半径(1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r(2)面积=半径×半径×∏ 球体积=4/3∏R33 9 圆柱体v:体积h:高s;底面积r:底面半径c:底面周长(1)侧面积=底面周长×高(2)表面积=侧面积+底面积×2(3)体积=底面积×高(4)体积=侧面积÷2×半径10 圆锥体v:体积h:高s;底面积r:底面半径体积=底面积×高÷3总数÷总份数=平均数和差问题的公式(和+差)÷2=大数(和-差)÷2=小数和倍问题和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或者和-小数=大数)差倍问题差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或小数+差=大数)植树问题1 非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形:⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么:株数=段数+1=全长÷株距-1全长=株距×(株数-1)株距=全长÷(株数-1)⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么: 株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么:株数=段数-1=全长÷株距-1全长=株距×(株数+1)株距=全长÷(株数+1)2 封闭线路上的植树问题的数量关系如下株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数盈亏问题(盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数(大盈-小盈)÷两次分配量之差=参加分配的份数(大亏-小亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数相遇问题相遇路程=速度和×相遇时间相遇时间=相遇路程÷速度和速度和=相遇路程÷相遇时间追及问题追及距离=速度差×追及时间追及时间=追及距离÷速度差速度差=追及距离÷追及时间流水问题顺流速度=静水速度+水流速度逆流速度=静水速度-水流速度静水速度=(顺流速度+逆流速度)÷2水流速度=(顺流速度-逆流速度)÷2浓度问题溶质的重量+溶剂的重量=溶液的重量溶质的重量÷溶液的重量×100%=浓度溶液的重量×浓度=溶质的重量溶质的重量÷浓度=溶液的重量利润与折扣问题利润=售出价-成本利润率=利润÷成本×100%=(售出价÷成本-1)×100% 涨跌金额=本金×涨跌百分比折扣=实际售价÷原售价×100%(折扣<1)利息=本金×利率×时间税后利息=本金×利率×时间×(1-20%)长度单位换算1千米=1000米1米=10分米1分米=10厘米1米=100厘米1厘米=10毫米面积单位换算1平方千米=100公顷1公顷=10000平方米1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米体(容)积单位换算1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米1立方分米=1升1立方厘米=1毫升1立方米=1000升重量单位换算1吨=1000 千克1千克=1000克1千克=1公斤人民币单位换算1元=10角1角=10分1元=100分时间单位换算1世纪=100年1年=12月大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月平年2月28天, 闰年2月29天平年全年365天, 闰年全年366天1日=24小时1时=60分1分=60秒1时=3600秒小学数学几何形体周长面积体积计算公式1、长方形的周长=(长+宽)×2 C=(a+b)×22、正方形的周长=边长×4 C=4a3、长方形的面积=长×宽S=ab4、正方形的面积=边长×边长S=a.a= a5、三角形的面积=底×高÷2 S=ah÷26、平行四边形的面积=底×高S=ah7、梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)h÷28、直径=半径×2 d=2r 半径=直径÷2 r= d÷29、圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2 c=πd =2πr10、圆的面积=圆周率×半径×半径常见的初中数学公式1 过两点有且只有一条直线2 两点之间线段最短3 同角或等角的补角相等4 同角或等角的余角相等5 过一点有且只有一条直线和已知直线垂直6 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短7 平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行8 如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行9 同位角相等,两直线平行10 内错角相等,两直线平行11 同旁内角互补,两直线平行12两直线平行,同位角相等13 两直线平行,内错角相等14 两直线平行,同旁内角互补15 定理三角形两边的和大于第三边16 推论三角形两边的差小于第三边17 三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°18 推论1 直角三角形的两个锐角互余19 推论2 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和20 推论3 三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角21 全等三角形的对应边、对应角相等22边角边公理(SAS) 有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等23 角边角公理( ASA)有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等24 推论(AAS) 有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等25 边边边公理(SSS) 有三边对应相等的两个三角形全等26 斜边、直角边公理(HL) 有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等27 定理1 在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等28 定理2 到一个角的两边的距离相同的点,在这个角的平分线上29 角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合30 等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(即等边对等角)31 推论1 等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边32 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合33 推论3 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°34 等腰三角形的判定定理如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(等角对等边)35 推论1 三个角都相等的三角形是等边三角形36 推论2 有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形37 在直角三角形中,如果一个锐角等于30°那么它所对的直角边等于斜边的一半38 直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半39 定理线段垂直平分线上的点和这条线段两个端点的距离相等40 逆定理和一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上41 线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合42 定理1 关于某条直线对称的两个图形是全等形43 定理2 如果两个图形关于某直线对称,那么对称轴是对应点连线的垂直平分线44定理3 两个图形关于某直线对称,如果它们的对应线段或延长线相交,那么交点在对称轴上45逆定理如果两个图形的对应点连线被同一条直线垂直平分,那么这两个图形关于这条直线对称46勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和、等于斜边c的平方,即a^2+b^2=c^247勾股定理的逆定理如果三角形的三边长a、b、c有关系a^2+b^2=c^2 ,那么这个三角形是直角三角形48定理四边形的内角和等于360°49四边形的外角和等于360°50多边形内角和定理n边形的内角的和等于(n-2)×180°51推论任意多边的外角和等于360°52平行四边形性质定理1 平行四边形的对角相等53平行四边形性质定理2 平行四边形的对边相等54推论夹在两条平行线间的平行线段相等55平行四边形性质定理3 平行四边形的对角线互相平分56平行四边形判定定理1 两组对角分别相等的四边形是平行四边形57平行四边形判定定理2 两组对边分别相等的四边形是平行四边形58平行四边形判定定理3 对角线互相平分的四边形是平行四边形59平行四边形判定定理4 一组对边平行相等的四边形是平行四边形60矩形性质定理1 矩形的四个角都是直角61矩形性质定理2 矩形的对角线相等62矩形判定定理1 有三个角是直角的四边形是矩形63矩形判定定理2 对角线相等的平行四边形是矩形64菱形性质定理1 菱形的四条边都相等65菱形性质定理2 菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角66菱形面积=对角线乘积的一半,即S=(a×b)÷267菱形判定定理1 四边都相等的四边形是菱形68菱形判定定理2 对角线互相垂直的平行四边形是菱形69正方形性质定理1 正方形的四个角都是直角,四条边都相等70正方形性质定理2正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每条对角线平分一组对角71定理1 关于中心对称的两个图形是全等的72定理2 关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分73逆定理如果两个图形的对应点连线都经过某一点,并且被这一点平分,那么这两个图形关于这一点对称74等腰梯形性质定理等腰梯形在同一底上的两个角相等75等腰梯形的两条对角线相等76等腰梯形判定定理在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形77对角线相等的梯形是等腰梯形78平行线等分线段定理如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等,那么在其他直线上截得的线段也相等79 推论1 经过梯形一腰的中点与底平行的直线,必平分另一腰80 推论2 经过三角形一边的中点与另一边平行的直线,必平分第三边81 三角形中位线定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半82 梯形中位线定理梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半L=(a+b)÷2 S=L×h83 (1)比例的基本性质如果a:b=c:d,那么ad=bc如果ad=bc,那么a:b=c:d84 (2)合比性质如果a/b=c/d,那么(a±b)/b=(c±d)/d85 (3)等比性质如果a/b=c/d=…=m/n(b+d+…+n≠0),那么(a+c+…+m)/(b+d+…+n)=a/b86 平行线分线段成比例定理三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例87 推论平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例88 定理如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的对应线段成比例,那么这条直线平行于三角形的第三边89 平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例90 定理平行于三角形一边的直线和其他两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与原三角形相似91 相似三角形判定定理1 两角对应相等,两三角形相似(ASA)92 直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形和原三角形相似93 判定定理2 两边对应成比例且夹角相等,两三角形相似(SAS)94 判定定理3 三边对应成比例,两三角形相似(SSS)95 定理如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似96 性质定理1 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比97 性质定理2 相似三角形周长的比等于相似比98 性质定理3 相似三角形面积的比等于相似比的平方99 任意锐角的正弦值等于它的余角的余弦值,任意锐角的余弦值等于它的余角的正弦值100任意锐角的正切值等于它的余角的余切值,任意锐角的余切值等于它的余角的正切值101圆是定点的距离等于定长的点的集合102圆的内部可以看作是圆心的距离小于半径的点的集合103圆的外部可以看作是圆心的距离大于半径的点的集合104同圆或等圆的半径相等105到定点的距离等于定长的点的轨迹,是以定点为圆心,定长为半径的圆106和已知线段两个端点的距离相等的点的轨迹,是着条线段的垂直平分线107到已知角的两边距离相等的点的轨迹,是这个角的平分线108到两条平行线距离相等的点的轨迹,是和这两条平行线平行且距离相等的一条直线109定理不在同一直线上的三点确定一个圆。

学科数学公式总结教案高中

学科数学公式总结教案高中

学科:数学

年级:高中

课时:1课时

教学目标:通过本节课的学习,学生能够掌握高中数学常见公式的应用和推导,提升数学

学习的效率和深度。

教学重点:掌握高中数学常见公式的应用和推导。

教学难点:灵活运用公式解决问题。

教学过程:

一、引入(5分钟)

引导学生回顾高中数学学习中常见的公式,通过询问和讨论激发学生对数学公式的兴趣。

二、讲解(15分钟)

1. 给学生讲解高中数学常见的公式,并结合具体的例题进行演示和解答。

2. 强调公式的推导和应用,让学生理解公式背后的原理和运用方法。

三、练习(25分钟)

1. 让学生结合课堂讲解的公式,完成一些相关练习题,检测他们对公式的掌握情况。

2. 设计一些拓展性的问题,让学生灵活运用公式解决实际问题,提高他们的数学思维能力。

四、总结(5分钟)

对本节课的教学内容进行总结,强调数学公式的重要性和应用价值,鼓励学生多多练习,

巩固所学知识。

五、作业布置(5分钟)

布置相关习题作业,让学生巩固所学知识,并鼓励他们主动学习和研究更多数学公式。

板书设计:

学科数学公式总结

公式推导与应用

总结:学好数学公式,事半功倍。

教学反思:

通过本节课的教学,我发现学生对数学公式的掌握程度还有待提高,需要更多的实际练习和应用来加深理解。

下节课我将设计更加具体和实用的练习题,帮助学生更好地掌握数学公式的应用。

高中数学公式教案

高中数学公式教案

课时数:1课时

适用对象:高中学生

教学内容:数学公式

教学目标:学会运用常见的数学公式解决问题,提高数学应用能力

教学步骤:

1.导入:通过简单的数学问题引入今天的教学内容,引发学生兴趣和思考。

2.讲解:依次介绍常见的数学公式,包括但不限于:

- 一次函数的一般式 y=kx+b

- 二次函数的顶点坐标公式 x=-b/2a, y=-Δ/4a

- 三角函数的基本关系公式sin^2θ+cos^2θ=1

- 平面几何中的勾股定理 a^2+b^2=c^2

3.练习:请学生尝试运用这些公式解决一些实际问题或数学题目,引导学生独立思考和解决问题的能力。

4.总结:在课程结束前,对学生掌握的数学公式进行总结和梳理,强化学生对知识点的记忆和理解。

5.作业:布置作业,要求学生继续练习运用数学公式解决问题,巩固所学内容。

扩展阅读:学生可以通过自主学习拓展更多数学公式的知识,提高数学应用能力。

教学评估:观察学生在课堂上的表现和练习题的解答情况,评估学生对数学公式的掌握情况并给予针对性的反馈。

教师备课:提前准备好课件和练习题,确保教学内容有条理和清晰度,能够有效引导学生学习和理解。

小结:通过本节课的学习,学生应该掌握各种常见数学公式,提高数学应用能力,为更高水平的数学学习打下坚实基础。

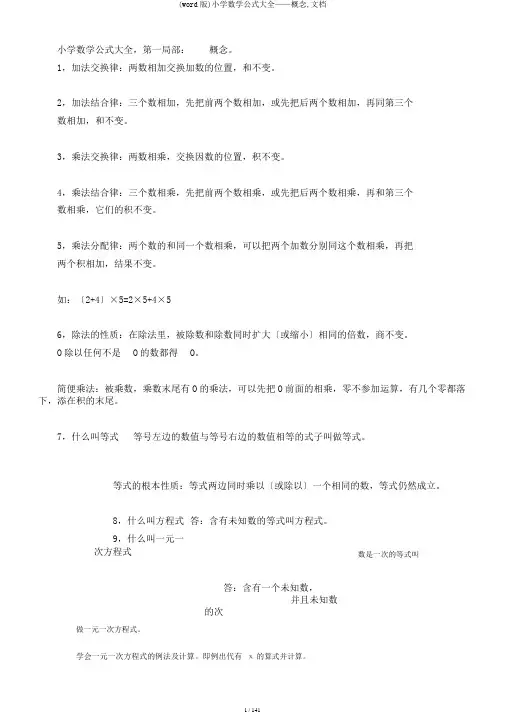

(word版)小学数学公式大全——概念,文档

小学数学公式大全,第一局部:概念。

1,加法交换律:两数相加交换加数的位置,和不变。

2,加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,或先把后两个数相加,再同第三个数相加,和不变。

3,乘法交换律:两数相乘,交换因数的位置,积不变。

4,乘法结合律:三个数相乘,先把前两个数相乘,或先把后两个数相乘,再和第三个数相乘,它们的积不变。

5,乘法分配律:两个数的和同一个数相乘,可以把两个加数分别同这个数相乘,再把两个积相加,结果不变。

如:〔2+4〕×5=2×5+4×56,除法的性质:在除法里,被除数和除数同时扩大〔或缩小〕相同的倍数,商不变。

O除以任何不是O的数都得O。

简便乘法:被乘数,乘数末尾有O的乘法,可以先把O前面的相乘,零不参加运算,有几个零都落下,添在积的末尾。

7,什么叫等式等号左边的数值与等号右边的数值相等的式子叫做等式。

等式的根本性质:等式两边同时乘以〔或除以〕一个相同的数,等式仍然成立。

8,什么叫方程式答:含有未知数的等式叫方程式。

9,什么叫一元一次方程式数是一次的等式叫答:含有一个未知数,并且未知数的次做一元一次方程式。

学会一元一次方程式的例法及计算。

即例出代有χ的算式并计算。

10,分数:把单位“1〞平均分成假设干份,表示这样的一份或几分的数,叫做分数。

11,分数的加减法那么:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变。

异分母的分数相加减,先通分,然后再加减。

12,分数大小的比拟:同分母的分数相比拟,分子大的大,分子小的小。

异分母的分数相比拟,先通分然后再比拟;假设分子相同,分母大的反而小。

13,分数乘整数,用分数的分子和整数相乘的积作分子,分母不变。

14,分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作为分母。

15,分数除以整数〔0除外〕,等于分数乘以这个整数的倒数。

16,真分数:分子比分母小的分数叫做真分数。

17,假分数:分子比分母大或者分子和分母相等的分数叫做假分数。

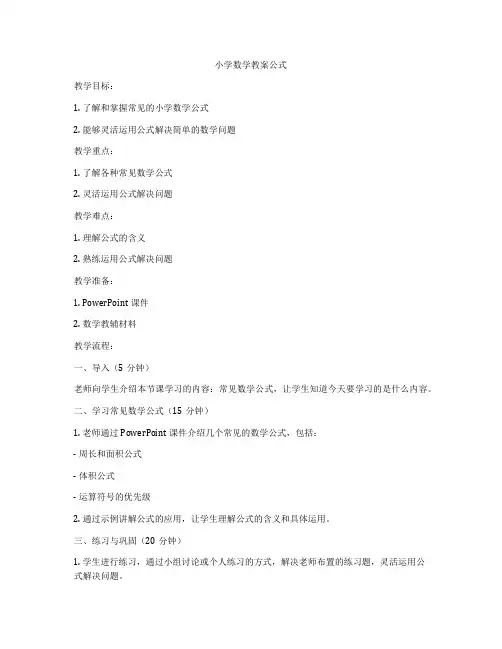

小学数学教案公式

小学数学教案公式

教学目标:

1. 了解和掌握常见的小学数学公式

2. 能够灵活运用公式解决简单的数学问题

教学重点:

1. 了解各种常见数学公式

2. 灵活运用公式解决问题

教学难点:

1. 理解公式的含义

2. 熟练运用公式解决问题

教学准备:

1. PowerPoint课件

2. 数学教辅材料

教学流程:

一、导入(5分钟)

老师向学生介绍本节课学习的内容:常见数学公式,让学生知道今天要学习的是什么内容。

二、学习常见数学公式(15分钟)

1. 老师通过PowerPoint课件介绍几个常见的数学公式,包括:

- 周长和面积公式

- 体积公式

- 运算符号的优先级

2. 通过示例讲解公式的应用,让学生理解公式的含义和具体运用。

三、练习与巩固(20分钟)

1. 学生进行练习,通过小组讨论或个人练习的方式,解决老师布置的练习题,灵活运用公

式解决问题。

2. 老师逐一点评学生的练习情况,鼓励学生互相学习和交流。

四、作业布置(5分钟)

1. 布置课后作业:练习册上的相关习题,巩固今天学习的内容。

2. 提醒学生及时复习和总结今天学习的数学公式,做到熟练运用。

五、收尾与反馈(5分钟)

1. 整理今天学习的内容,让学生回答几个问题,检查他们对公式的理解程度。

2. 总结今天的学习内容,鼓励学生勤加练习,提高运用公式的熟练度。

以上是一份小学数学教案的公式范本,希望对您有所帮助。

数学公式 Microsoft Word 文档

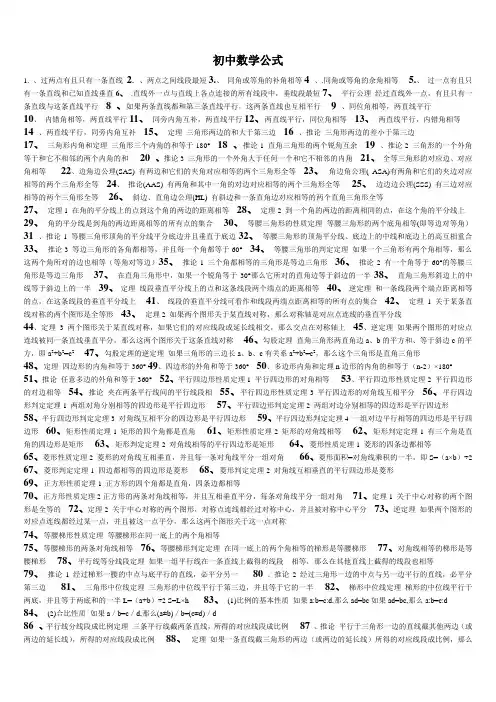

初中数学公式1. 、过两点有且只有一条直线2. 、两点之间线段最短3.、同角或等角的补角相等4 、.同角或等角的余角相等 5.、过一点有且只有一条直线和已知直线垂直6、.直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短7、平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行8 、如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行9 、同位角相等,两直线平行10、内错角相等,两直线平行11、同旁内角互补,两直线平行12、两直线平行,同位角相等13、两直线平行,内错角相等14 、两直线平行,同旁内角互补15、定理三角形两边的和大于第三边16 、推论三角形两边的差小于第三边17、三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°18 、推论1 直角三角形的两个锐角互余19 、推论2 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和20 、推论3 三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角21、全等三角形的对应边、对应角相等22、边角边公理(SAS) 有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等23、角边角公理( ASA)有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等24、推论(AAS) 有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等25、边边边公理(SSS) 有三边对应相等的两个三角形全等26、斜边、直角边公理(HL) 有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等27、定理1 在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等28、定理2 到一个角的两边的距离相同的点,在这个角的平分线上29、角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合30、等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(即等边对等角)31 、推论1 等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边32、等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合33、推论3 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°34、等腰三角形的判定定理如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(等角对等边)35、推论1 三个角都相等的三角形是等边三角形36、推论2 有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形37、在直角三角形中,如果一个锐角等于30°那么它所对的直角边等于斜边的一半38、直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半39、定理线段垂直平分线上的点和这条线段两个端点的距离相等40、逆定理和一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上41、线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合42、定理 1 关于某条直线对称的两个图形是全等形43、定理2 如果两个图形关于某直线对称,那么对称轴是对应点连线的垂直平分线44、定理3 两个图形关于某直线对称,如果它们的对应线段或延长线相交,那么交点在对称轴上45、逆定理如果两个图形的对应点连线被同一条直线垂直平分,那么这两个图形关于这条直线对称46、勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和、等于斜边c的平方,即a2+b2=c247、勾股定理的逆定理如果三角形的三边长a、b、c有关系a2+b2=c2,那么这个三角形是直角三角形48、定理四边形的内角和等于360°49、四边形的外角和等于360°50、多边形内角和定理n边形的内角的和等于(n-2)×180°51、推论任意多边的外角和等于360°52、平行四边形性质定理1 平行四边形的对角相等53、平行四边形性质定理2 平行四边形的对边相等54、推论夹在两条平行线间的平行线段相55、平行四边形性质定理3 平行四边形的对角线互相平分56、平行四边形判定定理1 两组对角分别相等的四边形是平行四边形57、平行四边形判定定理2 两组对边分别相等的四边形是平行四边形58、平行四边形判定定理3 对角线互相平分的四边形是平行四边形59、平行四边形判定定理4 一组对边平行相等的四边形是平行四边形60、矩形性质定理1 矩形的四个角都是直角61、矩形性质定理2 矩形的对角线相等62、矩形判定定理1 有三个角是直角的四边形是矩形63、矩形判定定理2 对角线相等的平行四边形是矩形64、菱形性质定理1 菱形的四条边都相等65、菱形性质定理2 菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角66、菱形面积=对角线乘积的一半,即S=(a×b)÷2 67、菱形判定定理1 四边都相等的四边形是菱形68、菱形判定定理2 对角线互相垂直的平行四边形是菱形69、正方形性质定理1 正方形的四个角都是直角,四条边都相等70、正方形性质定理2正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每条对角线平分一组对角71、定理1 关于中心对称的两个图形是全等的72、定理2 关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分73、逆定理如果两个图形的对应点连线都经过某一点,并且被这一点平分,那么这两个图形关于这一点对称74、等腰梯形性质定理等腰梯形在同一底上的两个角相等75、等腰梯形的两条对角线相等76、等腰梯形判定定理在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形77、对角线相等的梯形是等腰梯形78、平行线等分线段定理如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等,那么在其他直线上截得的线段也相等79、推论1 经过梯形一腰的中点与底平行的直线,必平分另一80、推论2 经过三角形一边的中点与另一边平行的直线,必平分第三边81、三角形中位线定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半82、梯形中位线定理梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半L=(a+b)÷2 S=L×h 83、(1)比例的基本性质如果a:b=c:d,那么ad=bc如果ad=bc,那么a:b=c:d 84、(2)合比性质如果a/b=c/d,那么(a±b)/b=(c±d)/d86 、平行线分线段成比例定理三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例87、推论平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例88、定理如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的对应线段成比例,那么这条直线平行于三角形的第三边89、平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例90、定理平行于三角形一边的直线和其他两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与原三角形相似91、相似三角形判定定理1 两角对应相等,两三角形相似(ASA)92直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形和原三角形相似93、判定定理2 两边对应成比例且夹角相等,两三角形相似(SAS)94 、判定定理3 三边对应成比例,两三角形相似(SSS)95、定理如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似96、性质定理1 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比97、性质定理2 相似三角形周长的比等于相似比98、性质定理3 相似三角形面积的比等于相似比的平方99、任意锐角的正弦值等于它的余角的值,任意锐角的余弦值等于它的余角的正弦值100、任意锐角的正切值等于它的余角的余切值,任意锐角的余切值等于它的余角的正切值101、圆是定点的距离等于定长的点的集合102、圆的内部可以看作是圆心的距离小于半径的点的集合103、圆的外部可以看作是圆心的距离大于半径的点的集合104、同圆或等圆的半径相等105、到定点的距离等于定长的点的轨迹,是以定点为圆心,定长为半径的圆106、和已知线段两个端点的距离相等的点的轨迹,是着条线段的垂直平分线107、到已知角的两边距离相等的点的轨迹,是这个角的平分线108、到两条平行线距离相等的点的轨迹,是和这两条平行线平行且距离相等的一条直109、定理不在同一直线上的三点确定一个圆。

小学数学计算公式 Word 文档

小学数学计算公式1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数小学数学图形计算公式1、正方形:C周长S面积a边长周长=边长×4C=4a面积=边长×边长S=a×a2、正方体:V:体积a:棱长表面积=棱长×棱长×6S表=a×a×6体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a3、长方形:C周长S面积a边长周长=(长+宽)×2C=2(a+b)面积=长×宽S=ab4、长方体:V:体积s:面积a:长b:宽h:高(1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2S=2(ab+ah+bh)(2)体积=长×宽×高V=abh5、三角形:s面积a底h高面积=底×高÷2s=ah÷2三角形高=面积×2÷底三角形底=面积×2÷高6、平行四边形:s面积a底h高面积=底×高s=ah7、梯形:s面积a上底b下底h高面积=(上底+下底)×高÷2s=(a+b)×h÷2 8圆形:S面C周长∏d=直径r=半径(1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r(2)面积=半径×半径×∏9、圆柱体:v体积h:高s:底面积r:底面半径c:底面周长(1)侧面积=底面周长×高(2)表面积=侧面积+底面积×2(3)体积=底面积×高(4)体积=侧面积÷2×半径10、圆锥体:v体积h高s底面积r底面半径体积=底面积×高÷3。

教案模板小学数学公式高中

教案模板小学数学公式高中

课题:学习数学公式

级别:小学/高中

课时安排:1课时

教学目标:

1. 了解数学公式的定义和作用;

2. 掌握常见的数学公式;

3. 能够灵活运用数学公式解决实际问题。

教学重点与难点:

重点:掌握数学公式的定义和作用,熟练运用常见的数学公式。

难点:灵活运用数学公式解决实际问题。

教学准备:

1. 教师准备:教案、教学PPT、板书等;

2. 学生准备:书本、笔记本等。

教学过程:

一、导入(5分钟)

教师通过引入实际问题,让学生思考如何解决,引出数学公式的作用。

二、学习数学公式(15分钟)

1. 介绍数学公式的定义和作用;

2. 讲解常见的数学公式,如三角形的周长、面积公式等;

3. 让学生通过例题来理解数学公式的运用方法。

三、练习与巩固(20分钟)

1. 布置练习题,让学生灵活运用数学公式解决问题;

2. 教师巡视指导学生解题过程,帮助学生克服困难。

四、总结与反思(5分钟)

请学生总结本节课所学的数学公式及运用方法,并思考数学公式在日常生活中的实际应用。

五、作业布置(5分钟)

布置作业:练习册上相关练习题,巩固所学内容。

教学反思:

通过本节课的教学实践,学生对数学公式的理解和应用能力有了一定的提高。

教师在教学

过程中需注重引导学生多加练习,提高解题能力和灵活运用数学公式的能力。

拼音教案小学数学公式高中

拼音教案小学数学公式高中

一、基础概念:

1. 数学公式:指用代数符号和操作符号表达的数学规律或关系的表达式。

2. 加法公式:a + b = c

3. 减法公式:a - b = c

4. 乘法公式:a × b = c

5. 除法公式:a ÷ b = c

6. 平方公式:a² = c

7. 开平方公式:√(a) = c

8. 三角函数公式:sinθ = a、cosθ = b、tanθ = c

二、小学数学公式:

1. 两位数加法:28 + 36 = 64

2. 两位数减法:64 - 28 = 36

3. 九九乘法表:7 × 8 = 56

4. 除法口诀:56 ÷ 8 = 7

5. 平方表:7² = 49

6. 开平方数:√(9) = 3

7. 三角函数:sin30° = 0.5、cos60° = 0.5、tan45° = 1

三、高中数学公式范本:

1. 二次函数公式:y = ax² + bx + c

2. 初等代数公式:(a + b)² = a² + 2ab + b²

3. 三角函数恒等式:sin²θ + cos²θ = 1

4. 三角函数和差公式:sin(a ± b) = sinacosb ± cosasinb

5. 微积分基本公式:∫ f(x)dx = F(x) + C

6. 矩阵乘法公式:AB = C

7. 空间几何公式:V = Bh

以上是数学公式的基础概念和一些小学到高中的数学公式范本,希望同学们能够熟练掌握并灵活运用。

数学教案小学数学公式

数学教案小学数学公式教学内容:加减法运算教学目标:1.了解加减法的基本概念;2.掌握加减法的公式和运算方法;3.能够灵活运用加减法解决实际问题。

教学重点:1.加法的运算法则;2.减法的运算法则;3.加减法公式的应用。

教学难点:1.理解加减法的运算规则;2.灵活运用加减法解决问题。

教学准备:1.教学用具:黑板、彩色粉笔、教学PPT;2.教学材料:练习册、教学参考书。

教学过程:一、导入(5分钟)1.复习上节课所学的知识,引导学生主动参与讨论,回忆加减法的基本概念;2.通过实际例子引入加减法运算,激发学生学习的兴趣。

二、讲解(15分钟)1.介绍加法的运算规则和公式,例如:a+b=c;2.介绍减法的运算规则和公式,例如:c-b=a;3.通过实例演示加减法的运算方法,引导学生掌握加减法的基本技巧。

三、实践(20分钟)1.让学生分组进行加减法练习,巩固所学知识;2.教师及时纠正学生错误的操作和思维方式,引导学生掌握正确的解题方法;3.鼓励学生主动提问,帮助他们理解加减法的运算规则。

四、总结(5分钟)1.回顾本节课所学内容,强调加减法的重要性;2.让学生积极总结本节课的学习经验,加深对加减法知识的理解和记忆。

扩展练习:1.请学生自行设计一组加减法练习题,互相交换答案进行批改;2.让学生尝试解决更复杂的加减法问题,提高他们的思维能力和解决问题的能力。

教学反思:通过本节课的教学,学生对加减法有了更深入的理解,能够灵活运用加减法解决实际问题。

在以后的教学中,需要更多地引导学生主动思考和互动讨论,激发他们学习的积极性和主动性。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中数学常用公式及结论

1、集合12{,,

,}n a a a 的子集个数共有2n 个;真子集有21n -个;非空子集有21n -个;

非空的真子集有22n -个. 2、函数的奇偶性:(注:是奇偶函数的前提条件是:定义域必须关于原点对称) 奇函数:

定义:在前提条件下,若有()()()()0f x f x f x f x -=--+=或, 则f (x )就是奇函数。

性质:(1)、奇函数的图象关于原点对称;

(2)、奇函数在x >0和x <0上具有相同的单调区间;

(3)、定义在R 上的奇函数,有f (0)=0 . 偶函数:

定义:在前提条件下,若有()()f x f x -=,则f (x )就是偶函数。

性质:(1)、偶函数的图象关于y 轴对称;

(2)、偶函数在x >0和x <0上具有相反的单调区间;

3、奇函数的图象关于原点对称,偶函数的图象关于y 轴对称;反过来,如果一个函数的图象关于原点对称,那么这个函数是奇函数;如果一个函数的图象关于y 轴对称,那么这个函数是偶函数.

4、分数指数幂与根式的性质:

(1)m n

a

=0,,a m n N *>∈,且1n >).

(2

)1

m n

m n

a

a -

=

=

(0,,a m n N *

>∈,且1n >).

(3

)n

a =.

(4)当n

a =;当n

,0

||,0

a a a a a ≥⎧==⎨

-<⎩.

5、指数式与对数式的互化式: log b a N b a N =⇔=(0,1,0)a a N >≠>.

6、指数性质: (1)1、1p

p

a

a

-=

; (2)、0

1a =(0a ≠) ; (3)、()mn m n a a = (4)、(0,,)r

s

r s

a a a a r s Q +⋅=>∈ ; (5)

、m n

a = ;

指数函数:

(1)、 (1)x

y a a =>在定义域内是单调递增函数;

(2)、 (01)x

y a a =<<在定义域内是单调递减函数。

注: 指数函数图象都恒过点(0,1)

7、对数性质:

(1)、 log log log ()a a a M N MN += ;(2)、 log log log a a a

M

M N N

-= ; (3)、 log log m a a b m b =⋅ ;(4)、 log log m n a a n

b b m

=

⋅ ; (5)、 log 10a = (6)、 log 1a a = ; (7)、 log a b

a b =

对数函数:

(1)、 log (1)a y x a => 在定义域内是单调递增函数;

(2)、log (01)a y x a =<<在定义域内是单调递减函数;注: 对数函数图象都恒过点(1,0)

(3)、 log 0,(0,1),(1,)a x a x a x >⇔∈∈+∞或

(4)、log 0(0,1)(1,)a x a x <⇔∈∈+∞则 或 (1,)(0,1)a x ∈+∞∈则 8、对数的换底公式 :log log log m a m N

N a

=

(0a >,且1a ≠,0m >,且1m ≠, 0N >).

对数恒等式:log a N

a

N =(0a >,且1a ≠, 0N >).

推论 log log m n

a a n

b b m

=

(0a >,且1a ≠, 0N >). 9、对数的四则运算法则:若a >0,a ≠1,M >0,N >0,则

(1)log ()log log a a a MN M N =+; (2) log log log a

a a M

M N N =-; (3)log log ()n

a a M n M n R =∈; (4) log log (,)m

n a a n

N N n m R m

=∈

10、空间几何体的直观图——斜二测画法

斜二测画法特点:①原来与x 轴平行的线段仍然与x 平行且长度不变;

②原来与y 轴平行的线段仍然与y 平行,长度为原来的一半。

11、柱体、锥体、台体的表面积与体积

(1)几何体的表面积为几何体各个面的面积的和。

(2)特殊几何体表面积公式(c 为底面周长,h 为高,'

h 为斜高,l 为母线)

ch S =直棱柱侧面积 rh S π2=圆柱侧 '2

1ch S =正棱锥侧面积 rl

S π=圆锥侧面积

')(2

1

21h c c S +=

正棱台侧面积 l R r S π)(+=圆台侧面积 ()l r r S +=π2圆柱表

()l r r S +=π圆锥表 ()

22R Rl rl r S +++=π圆台表

(3)柱体、锥体、台体的体积公式

V Sh =柱 2V Sh r h π==圆柱 13

V Sh =锥 h r V 23

1π=圆锥

'1()3

V S S h =台

'2211()()33V S S h r rR R h π=++=++圆台

(4)球体的表面积和体积公式:V 球=343

R π ; S 球面=2

4R π

球的半径是R ,则其体积3

43

V R π=

,其表面积24S R π=. 球的组合体:

(1)球与长方体的组合体: 长方体的外接球的直径是长方体的体对角线长.

(2)球与正方体的组合体:正方体的内切球的直径是正方体的棱长, 正方体的棱切球的

直径是正方体的面对角线长, 正方体的外接球的直径是正方体的体对角线长.

(3)球与正四面体的组合体: 棱长为a

(的14),(的34

). 12、线面平行的判定:

a b b a a ∥,面,∥面⊂⊄⇒ααα

a

b

α

13、 线面平行的性质:

αααβαβ∥面,面,∥⊂=⇒ b a b 14、 线面垂直:

a b a c b c b c O a ⊥,⊥,,,⊥⊂=⇒αα

a

O α b c

15、 面面垂直:

a a ⊥面,面⊥αββα⊂⇒

面⊥面,,,⊥⊥αβαβαβ =⊂⇒l l a a a

α a

l

β

16、a b a b ⊥面,⊥面∥αα⇒

17、 面⊥,面⊥∥αβαβa a ⇒

a b

α

18、.三类角的定义及求法

(1)异面直线所成的角θ,0°<θ≤90°

(2)直线与平面所成的角θ,0°≤θ≤90°

()二面角:二面角的平面角,30180αβθθ--<≤l o o。